полная версия

полная версияТеория и анализ пенитенциарного конфликта

В данном параграфе будут рассмотрены основные правовые формы (процедуры) разрешения пенитенциарного конфликта.

Итак, разрешение пенитенциарного конфликта – это то или иное положительное действие (решение) самих субъектов конфликта либо третьей стороны (прокуратура, суд и т. д.), прекращающее противоборство мирными средствами путём разрешения противоречия, лежащего в основе конфликта, консенсусом противоборствующих сторон либо императивным предписанием соответствующего органа[80]. Основным аспектом правовых способов разрешения пенитенциарного конфликта является перенос противодействия в правовое русло для его последующего урегулирования и прекращения. Данный процесс называется институциализацией конфликта. Если же конфликт не обретёт правовых рамок, его последствия могут быть крайне негативными и общественно опасными.

Главной чертой правовых процедур разрешения пенитенциарного конфликта является их чёткая регламентированность правовыми нормами уголовно-исполнительного и иного законодательства. Когда известны права и обязанности субъектов конфликта, юридически прописан порядок их взаимодействия и вероятные последствия рассмотрения проблемы, то конфликт разрешить гораздо легче, чем в состоянии неопределённости[81].

Разнообразие пенитенциарных конфликтов предполагает использование различных правовых процедур их разрешения, которые подразделяются на принудительные и добровольные.

Логично, что в связи с тем, что отбывание уголовного наказания есть принудительная мера, назначенная судом, то и разрешение различных конфликтов в уголовно-исполнительном процессе будет носить преимущественно принудительный характер.

Рассмотрим следующие принудительные правовые формы разрешения пенитенциарных конфликтов:

1. Судебная (рассмотрение споров в судах различных инстанций, в том числе в ЕСПЧ);

2. Административная (путём принятия решений администрацией учреждения, применяющей право: т. е. решение принимает непосредственный руководитель исправительного учреждения или лицо, замещающее его);

3. Надзорная (участие в разрешении конфликтов сотрудников прокуратуры).

Добровольные правовые формы разрешения пенитенциарных конфликтов классифицируют следующим образом:

1. Общественная (при участии институтов общественного контроля);

2. Альтернативная (при участии медиатора).

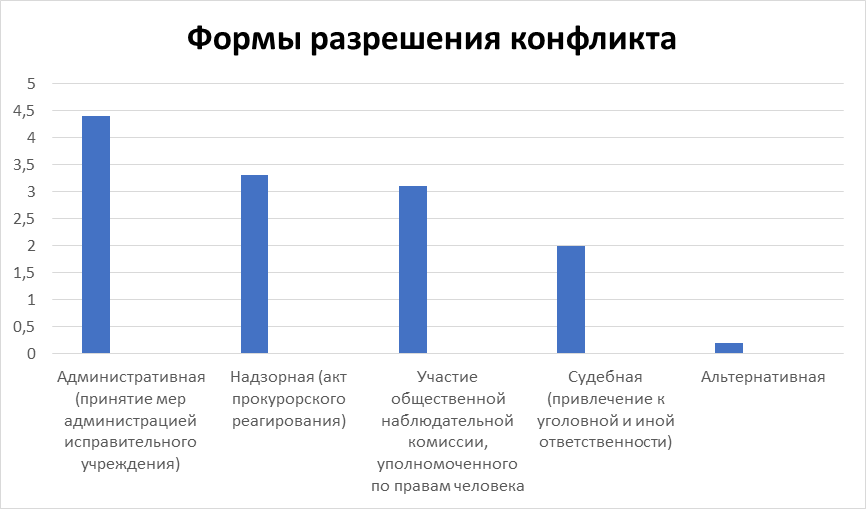

Диаграмма 3

Из данных, приведённых в диаграмме 3, следует, что наиболее часто применяемыми формами при разрешении конфликтных ситуаций являются административные меры, т. е. меры, предпринимаемые администрацией исправительного учреждения. Эксперты дают им самую высокую оценку – 4,4 балла.

Далее ранжированный ряд форм разрешения конфликтов выглядит следующим образом:

• надзорная (акт прокурорского реагирования) – 3,3 балла;

• участие общественной наблюдательной комиссии или уполномоченного по правам человека – 3,1 балла;

• судебная (привлечение к уголовной и иной ответственности) – 2,0 балла[82];

• альтернативная (при участии медиатора) – 0,2 балла.

Судебные процедуры разрешения пенитенциарного конфликта в основном используются в случае:

• неэффективности и некомпетентности досудебного разбирательства;

• прямого обращения в судебные органы осуждённого (или иного лица) по поводу нарушения его прав;

• направления органами прокуратурой материалов в суд по факту совершения преступления в местах лишения свободы.

Суд – государственный орган, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и некоторых иных категорий дел в установленном законом данного государства процессуальном порядке[83]. Суд характеризует чёткая, разработанная и нормативно закреплённая процедура разбирательства, а также обязательность для исполнения участниками конфликта принятых судьёй решений. Данный случай характеризуется максимальной степенью вмешательства в конфликт[84].

Судопроизводство по большей части является единственной специфической формой разрешения пенитенциарных конфликтов, которые уже привели к общественно опасным последствиям. Соответственно, эта форма имеет ряд преимуществ по сравнению с другими правовыми процедурами.

Основные преимущества судопроизводства[85]:

• рассмотрение пенитенциарного конфликта независимым органом, который не заинтересован в исходе дела;

• правовая процедура установления и проверки фактических обстоятельств пенитенциарного конфликта и принятия решения;

• нормативная основа деятельности суда, который руководствуется законом и своим внутренним убеждением.

Отрицательной стороной судебного разбирательства является длительность процесса, исход которого может утратить свою актуальность на момент принятия решения.

Наиболее распространённой судебной процедурой разрешения пенитенциарных конфликтов, в силу их специфики, является уголовное судопроизводство: в настоящей монографии уже не раз отмечалось, что пенитенциарный конфликт в большинстве случаев ведёт к нарушению прав и, более того, к преступлению.

Уголовное судопроизводство, которому предшествует пенитенциарный конфликт, рассматривает дела между преступником (обвиняемый в данном случае может быть как осуждённым, так и сотрудником уголовно-исполнительной системы) и потерпевшим.

Обычно до начала уголовного процесса пенитенциарный конфликт уже закончен, его последствия уже частично наступили, но он не разрешён. Задачей суда становится установление причины и степени вины участников пенитенциарного конфликта и, соответственно, решение вопроса о наказании виновного.

Широкое применение получили процедуры подачи исков в ЕСПЧ. Данная мера позволяет получать материальные компенсации от государства за нарушенные права при исполнении наказания. На сегодняшний день можно привести ряд ярких примеров разрешения пенитенциарных конфликтов в ЕСПЧ: «Дело Калашникова против России» (жалоба № 47095/99 от 15 июля 2002 г.) и «Дело Князева против России» (жалоба № 25948/05 от 8 ноября 2007 г.). В первом случае причиной возникновения пенитенциарного конфликта явились условия отбывания наказания, которые не соответствовали международным нормам; во втором – превышение полномочий, что выразилось в необоснованном применении физической силы сотрудниками исправительного учреждения в отношении осуждённого. В обоих случаях Российская Федерация была признана проигравшей стороной и была обязана компенсировать моральный и физический вред, нанесённый её гражданам, отбывающим наказание.

Следующая рассматриваемая правовая форма разрешения пенитенциарных конфликтов – административная.

Правом разрешать пенитенциарные конфликты юридически наделён руководитель учреждения (либо лицо, замещающее его). В его компетенцию входит издание акта применения права, который регулирует пенитенциарные правоотношения и условно ставит точку в разразившемся конфликте.

Акт применения права – это правовой акт компетентного органа или должностного лица, изданный на основании юридических фактов и норм права, определяющий права, обязанности или меру юридической ответственности конкретных лиц[86]. В случае разрешения пенитенциарного конфликта издаются правоохранительные акты применения права, с помощью которых нормы уголовно-исполнительного права охраняются от нарушений.

Как правило, администрация исправительного учреждения в качестве акта применения права использует законодательно закреплённые полномочия по определению мер взыскания к осуждённым за нарушение ими установленного порядка отбывания наказания. В ходе пенитенциарного конфликта действия осуждённых могут быть прямо направлены на нарушение этого порядка, что предполагает возникновение дальнейшей ответственности за содеянное. Согласно ст. 15 УИК РФ, к мерам взыскания, применяемым к осуждённым, относятся:

• выговор;

• дисциплинарный штраф в размере до 200 рублей;

• водворение осуждённых, содержащихся в исправительных колониях или тюрьмах, в штрафной изолятор на срок до 15 суток;

• перевод осуждённых мужчин, являющихся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания и содержащихся в исправительных колониях общего и строгого режима, в помещения камерного типа, а в исправительных колониях особого режима – в одиночные камеры на срок до шести месяцев;

• перевод осуждённых мужчин, являющихся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в единые помещения камерного типа на срок до одного года;

• перевод осуждённых женщин, являющихся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в помещения камерного типа на срок до трёх месяцев.

Отрицательной стороной данного способа разрешения пенитенциарного конфликта является то, что конфликт разрешается стороной – участницей этого противоборства. Ведь, как говорили древние римляне, «никто не может быть судьёй в собственном деле». Негативным моментом является то, что если пенитенциарный конфликт возник по вине сотрудника, а нарушение установленного порядка отбывания наказания осуждённым было спровоцировано, то в этом случае применение взыскания к осуждённому не разрешит конфликт, а лишь временно остановит его. При этом данный пенитенциарный конфликт обязательно продолжится и, возможно, с более деструктивными последствиями. Поэтому эффективность данной процедуры снижается, а риск возобновления противоречий, напротив, возрастает. Таким образом, административный способ разрешения пенитенциарного конфликта эффективен, целесообразен и оправдан только в том случае, если источником конфликта явились неправомерные действия самого осуждённого.

Администрация исправительного учреждения не обладает исключительным правом разрешения пенитенциарных конфликтов путём издания правоприменительных актов: акты применения права может издавать и прокурор, осуществляющий надзор за исполнением законности при исполнении наказания в конкретном исправительном учреждении. Он обязан реагировать на жалобы осуждённых, которые касаются нарушения их прав, – тем самым он начинает принимать непосредственное участие в пенитенциарном конфликте с целью его разрешения законными способами. Данная правовая форма разрешения пенитенциарного конфликта обозначается как надзорная.

Несмотря на то, что законодательно обязанность прокурора принимать участие в разрешении пенитенциарных конфликтов не закреплена, наличие определённых полномочий при осуществлении подобного надзора фактически позволяет ему выполнять функцию по урегулированию конфликтов.

В частности, согласно ст. 32 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202–1 «О прокуратуре Российской Федерации», предметом надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений, которые исполняют наказания, назначаемые судом, является в числе прочего соблюдение установленных законодательством прав и обязанностей осуждённых, порядка и условий их содержания.

При осуществлении надзора прокурор может требовать от администрации создания условий, обеспечивающих права осуждённых, может проверять на соответствие законодательству приказы, распоряжения и постановления администрации органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, а также требовать объяснения от должностных лиц, вносить протесты и представления, возбуждать производства об административных правонарушениях. Более того, прокурор может отменить дисциплинарные взыскания, наложенные в нарушение закона на осуждённых, и немедленно освободить их своим постановлением из запираемых помещений.

Далее рассмотрим добровольные способы разрешения пенитенциарных конфликтов.

Относительно новыми участниками разрешения конфликтов, но при этом отвечающими современным требованиям правового государства, являются субъекты общественного контроля. Согласно Федеральному закону «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» от 21.07.2014 № 212-ФЗ, задачей общественного контроля является содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов.

Общественный контроль – это деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за работой органов государственной власти, местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, а также иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, для общественной проверки и анализа издаваемых ими актов и принимаемых решений (ст. 4 ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» от 21.07.2014 № 212-ФЗ).

Для осуществления общественного контроля создаются:

• общественные наблюдательные комиссии (далее – ОНК);

• общественные инспекции;

• группы общественного контроля.

Деятельность членов ОНК регулируется отдельным федеральным законом – «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» от 10.06.2008 № 76-ФЗ. Несмотря на то, что данный федеральный закон прямо не указывает на участие членов ОНК в разрешении пенитенциарных конфликтов, их деятельность сопряжена с противоречиями между администрацией исправительного учреждения и лицами, отбывающими наказание. В основном члены ОНК сталкиваются с бытовыми и медицинскими проблемами, которые возникают у осуждённых. Подобные разногласия разрешаются, как правило, «на месте» – путём обращения к начальнику учреждения либо к начальнику территориального органа ФСИН. Также осуждённые могут жаловаться на неправомерные действия сотрудников. В этом случае члены ОНК не могут самостоятельно разрешить данный конфликт и обращаются в компетентные органы.

Преимущество участия членов ОНК в разрешении пенитенциарных конфликтов состоит в том, что своевременное реагирование на обострившиеся отношения между сотрудниками исправительного учреждения и осуждёнными позволяет нивелировать разрушительные последствия и пресечь дальнейшую эскалацию конфликта.

В настоящее время в России сформировалась практика, когда аппарат управления территориального органа ФСИН выходит с ходатайством к членам ОНК о проверке условий отбывания наказания осуждёнными либо о посещении ими (совместно с сотрудниками прокуратуры или территориальным уполномоченным по правам человека) учреждения в период локальных акций неповиновения осуждённых.

Альтернативной правовой процедурой разрешения конфликтов является медиация, т. е. способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения[87].

Впервые в уголовно-исполнительной системе данный метод стал применяться в исправительных учреждениях Орловской области. Эксперимент проходил в исправительной колонии для отбывания наказания осуждёнными женщинами и в воспитательной колонии. В рамках эксперимента была создана Служба примирения (или медиации). «Это добровольный и конфиденциальный процесс переговоров, в котором нейтральный посредник помогает сторонам найти взаимоприемлемый вариант решения конфликта. Использование медиации создаёт условия для того, чтобы неправый понял это и захотел исправить проблему»[88].

По словам руководителя УФСИН России по Орловской области, «задача социально-психологических программ – адаптировать осуждённых к условиям, которые существуют на свободе. Для этого в колониях введены должности психологов и социальных работников, создаются центры социально-психологической реабилитации, разработана методика работы с жалобами и заявлениями осуждённых. Активно сотрудничает орловский УИН и с общественными организациями, способными оказать методическую и практическую помощь»[89].

«В колонии были проведены опросы, выявлены “болевые точки” взаимоотношений между осуждёнными и персоналом. Затем была сформирована группа из 30 человек, куда вошли как осуждённые, так и сотрудники колонии. Группа формировалась из тех людей, которые способны оказывать влияние на других и потенциально становиться посредниками в разрешении конфликтных ситуаций. Также была проведена серия тематических семинаров по обучению умению разрешать конфликты»[90].

В настоящее время практика применения альтернативных способов разрешения пенитенциарных конфликтов растёт. Сотрудники исправительных учреждений проходят обучение в профессиональных школах по специальности «тренер-медиатор», где учатся анализировать конфликтные ситуации, изучают способы решения многосторонних и сверхсложных конфликтов, создают свой индивидуальный стиль медиатора, отрабатывают навыки коммуникативных, конфликтных и переговорных процедур, эффективно используют техники невербального общения, работают с позой, жестами, мимикой[91].

Разрешение пенитенциарного конфликта есть сложный процесс, предполагающий приложение немалых усилий со стороны обоих субъектов, который включает в себя: анализ и оценку ситуации, выбор способа разрешения конфликта, реализацию плана и оценку эффективности действий[92].

Различают два основных правовых типа разрешения конфликтов: принудительный и добровольный.

К принудительным формам разрешения пенитенциарных конфликтов относятся судебные, административные и надзорные процедуры. Наиболее распространённые принудительные способы разрешения пенитенциарных конфликтов – это административный и надзорный. Судебные же процедуры применяются в случае наступления в ходе пенитенциарного конфликта общественно опасных последствий.

Добровольные формы делятся на общественные и альтернативные. Добровольный способ разрешения пенитенциарных конфликтов – это относительно новое явление в уголовно-исполнительной практике, однако, учитывая его эффективность, применяется он всё чаще. У такого способа различают общественную и альтернативную форму.

Общественная форма разрешения пенитенциарных конфликтов используется различными институтами гражданского общества – общественными наблюдательными комиссиями, уполномоченными по правам человека и т. д.

Альтернативный способ разрешения пенитенциарных конфликтов подразумевает участие в урегулировании споров профессионалов-медиаторов. Данный способ является самым эффективным ввиду того, что медиаторы обладают специальными знаниями и навыками в урегулировании конфликтов, однако пока он не развит в достаточной мере в связи с «закрытостью» исправительных учреждений.

В связи с тем, что административная форма разрешения пенитенциарных конфликтов является наиболее распространённой, в данном вопросе, наряду со всеми прочими, на сотрудников уголовно-исполнительной системы ложится большая ответственность. Исход противоборства во многом зависит именно от их поведения – как в конфликтной ситуации, так и в самом конфликте. Поэтому в последнее время сложилась практика обучения сотрудников уголовно-исполнительной системы навыкам бесконфликтного поведения и разрешения конфликтов. При этом основной задачей обучения сотрудников бесконфликтному поведению является профилактика конфликта.

Глава 3. Профилактика пенитенциарных конфликтов

3.1. Индивидуальная профилактика конфликтности осуждённых

Индивидуальная профилактика – это в первую очередь выявление конфликтных личностей и лиц, склонных к различным видам девиантного поведения, их постановка на профилактический учёт и проведение целенаправленной, планомерной и дифференцированной работы с учётом их психологических особенностей.

Таким образом, индивидуальная профилактика состоит из трёх основных этапов:

1. Выявление конфликтных личностей и их постановка на профилактический учёт;

2. Составление плана и рекомендаций по профилактической работе;

3. Реализация плана профилактической работы.

В качестве дополнительного этапа индивидуальной профилактики выступает корректировка плана и рекомендаций с учётом изменений в поведении осуждённого.

Основным документом, регламентирующим направления профилактической работы в уголовно-исполнительной системе, является Инструкция по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, утверждённая приказом Минюста России от 20 мая 2013 г. № 72 (далее – Инструкция).

В конфликтологическом аспекте интерес представляют виды профилактического учёта, предусмотренные Инструкцией в отношении следующих лиц:

• лидеры и активные участники группировок отрицательной направленности, а также лица, оказывающие негативное влияние на других подозреваемых, обвиняемых и осуждённых;

• организующие и провоцирующие групповое противодействие законным требованиям администрации;

• склонные к употреблению и приобретению наркотических и психотропных веществ, сильнодействующих медицинских препаратов и алкогольных напитков;

• склонные к совершению суицида и членовредительству;

• склонные к систематическому нарушению правил внутреннего распорядка;

• изучающие, пропагандирующие, исповедующие либо распространяющие экстремистскую идеологию;

• отбывающие наказание за дезорганизацию нормальной деятельности исправительных учреждений и участие в массовых беспорядках;

• склонные к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов;

• склонные к посягательству на половую свободу и половую неприкосновенность.

Для каждого подразделения исправительного учреждения Инструкцией предусмотрены локальные задачи. Так, задача по выявлению возникающих конфликтных ситуаций между лицами, взятыми на профилактический учёт, и другими осуждёнными поставлена отделам безопасности, оперативным отделам и отделам воспитательной работы (пп. 15, 16, 17 Инструкции). Кроме того, им необходимо принимать меры к разрешению и урегулированию конфликтов.

Оперативные отделы совместно с другими подразделениями учреждения УИС принимают меры к пресечению конфликтных ситуаций среди осуждённых, выявляют организаторов и активных участников группировок отрицательной направленности, принимают меры к их разобщению, а также выявляют иных лиц, намеревающихся совершить правонарушения (п. 16 Инструкции).

Психологические службы учреждений УИС совместно с представителями других подразделений участвуют в разрешении конфликтов и предотвращении правонарушений, повышают психологическую компетентность сотрудников учреждения УИС, обучают навыкам бесконфликтного общения (п. 20 Инструкции).

Выявление конфликтных личностей среди осуждённых, способных совершить открытые противоправные действия (развязать конфликт) в отношении сотрудников учреждения либо других осуждённых, осуществляется как путём отслеживания вербальных и невербальных признаков, так и методами профессиональной психодиагностики.

В процессе наблюдения необходимо обращать внимания на слова, эмоции и поведение людей. В местах лишения свободы сложно скрыть от окружающих свои внешние личностные особенности, а потому выявление конфликтных личностей не составляет особого труда.

Общие вербальные (знаковые) признаки.

Конфликтные личности используют в речи «черно-белые» термины, способны обвинять других людей в собственных неудачах и используют в целом негативную модель поведения. Эмоции конфликтных личностей тоже крайне негативны. При этом они стараются навязать окружающим свою точку зрения и найти как можно больше сторонников.

Слова, указывающие на конфликтность личности:

• насмешки: «клоун», «нытик», «терпила» и т. д.;

• выражение недоверия: «вы меня обманываете», «не верю», «вы не разбираетесь» и т. д.;

• сравнение: «как чёрт», «как фраер» и т. д.;

• прямое оскорбление: «мусор», «козёл», «петух», «стукач» и др.

• выражение отрицательного отношения: «я не хочу с вами базарить», «ты никто» и т. д.;

• угрозы: «поплатишься», «будешь под себя ходить», «ты ещё пожалеешь» и т. д.;

• обвинение: «из-за вас этот беспредел», «это вы всех провоцируете» и т. д.;

• долженствование: «вы мне обязаны» и т. д.;

• выражение категоричности: «всегда», «никогда» и т. д.

Поведение конфликтной личности выражается в следующих моментах:

• принижение роли собеседника;

• открытое недоверие;

• нежелание слушать и перебивание собеседника;

• отсутствие желания признавать собственные ошибки, а также чью-то правоту («я всегда прав»);

• навязывание своей точки зрения;

• акцентирование внимания на различиях между собой и собеседником не в пользу последнего;

• лукавство.

Перечисленные вербальные признаки универсальны и применимы для диагностики всех осуждённых. Отдельно стоит отметить узконаправленные вербальные способы определения конфликтных личностей.

Специальные вербальные (знаковые) признаки.

В параграфе 1.3 «Субъекты пенитенциарного конфликта» представлены основные страты осуждённых – участников конфликта. С помощью специальных вербальных признаков можно определить приверженность осуждённых к той или иной группе, противопоставляемой администрации исправительного учреждения.