Полная версия

Проблемы поэтического бытия. Сборник работ по фундаментальной проблематике современной филологии

Так, реплика Матвея из разыгрываемого перед Стивой диалога является «посредником» слова Матвея из диалога, происходящего в настоящий момент («здесь и теперь»), Матвей-камердинер является посредником Матвея-друга, а «exellence» Варвары Петровны – посредником Степана Трофимовича.

Итак, между собеседниками в двуплановом диалоге появляется изображенное лицо – персонаж-посредник.

Персонаж-посредник изображается драматически. Это значит, что субъект речи в качестве исполнителя становится изображаемым лицом, т. е. в известной проекции исполнитель отождествляется с изображаемым героем, говорящий – с персонажем-посредником. Реплика двупланового диалога исполняет специфическую только для нее функцию изображения. Слово исполнителя изображает слово своего героя (персонажа-посредника), перевоплощаясь в него. В отличие от эпического слова оно не просто передает его смысл (содержание) в себе, своими средствами, а воспроизводит его собой, всем своим составом воплощает слово персонажа-посредника, подражает ему действием, стало быть, изображает его драматически[56].

Из каких элементов создается изображение? Субъект речи изображает персонажа-посредника собой, своим словом и жестом, а жест, в том числе и речевой, является, как известно, «первоэлементом» сюжета. Сюжет, стало быть, используется как материал для создания персонажа-посредника и тем самым вовлекается в диалог, диалогизируется.

В реплике, на её тематическом уровне, то или иное событие, жизненное обстоятельство или идеологическая проблема, отражается и осмысляется, приобщается к внутреннему жизненному контексту героя. В известном отношении действительность как совокупность объективных обстоятельств противостоит своему субъективному отражению в слове. Субъект речи отчуждается от действительности в самом акте её отражения: ведь точка зрения субъекта необходимо должна находиться вне отражаемого субъекта, ибо только при таком условии конструируется ситуация «субъект-объект», в которой акт отражения становится осуществимым. Здесь происходит своего рода «отчуждение» от действительности. Но, совершая принципиальный выход из действительности в акте отражения, субъект речи «возвращается» в нее в акте высказывания; конечно, нужно помнить при этом, что отражение и высказывание – единый; но двусторонний акт. Отражение действительности в слове является составным компонентом высказывания и тем самым включается в действительность, так как слово (реально звучащее или в форме внутренней речи – эта разница не имеет здесь принципиального значения) принадлежит объективной действительности.

Итак, ситуация «субъект-объект» реализуется в акте отражения действительности, снимается одновременно с ним актом высказывания. Ситуация отчуждения, противопоставленности действительности своему мысленному отражению не получает развития в силу монолитности, внутренней целостности действительности. Воплощая свою точку зрения в членораздельном звуке (слове), субъект речи совершает известный жизненный поступок, попытку воздействовать на действительный мир словом, речевым жестом.

Однако, ситуация «субъект-объект» актуализируется тогда, когда действительность, развиваясь, приходит во внутреннее противоречие с собой, отрицая себя. Двуплановый диалог в конечном счете и формируется именно таким внутренним конфликтом мира.

Два плана реплики соотносятся как изображаемый и изображающий; изображаемый герой (персонаж-посредник) является субъектом реплики первого плана, изображающий – субъектом реплики второго плана.

Это приводит к тому, что действительность, снятая в акте отражения на уровне первого плана, не «возвращается» снова к себе (т. е. в сюжет) в акте высказывания, так как высказывание субъекта первого плана является иноформой высказывания субъекта второго плана. Это обстоятельство чрезвычайно существенно. Реплика однопланового диалога, отражая и, стало быть, снимая в отражении сюжет, тем не менее, остается в сюжете, так как самый акт высказывания происходит в сюжетной ситуации, которая актуализируется в реплике как специфическом действии собеседника. В высказывании второго плана снимается и эта ситуация. В двуплановой реплике снимается реплика первого плана как момент сюжета. Слово субъекта речи первого плана и отраженная в нем с определенной точки зрения действительность становится в контексте реплики второго плана материалом для изображения (исполнения) персонажа-посредника.

Так, сюжет соотносит известным образом Степана Аркадьича и хозяина извозчика (очевидно, – денежный долг). Эти отношения отражаются в реплике Матвея-«камердинера». Обращенная к Стиве как к «барину», она является моментом сюжета (актуализирует реальную связь Степана Аркадьича и хозяина извозчика). Но реплика Матвея-«камердинера» является иноформой реплики второго плана: реплики Матвея-«друга». Сюжетное обстоятельство здесь становится материалом, из которого творится, создается персонаж-посредник (Матвей-камердинер) и адресуется в качестве реплики Степану Аркадьичу – «другу». Сюжет, следовательно, вовлекается в двуплановый диалог, диалогизируется.

Одновременно с сюжетом в зону действия диалога вводится и субъект реплики первого плана – персонаж-посредник, который является своеобразной «репликой» собеседника второго плана. В силу драматической формы изображения изображаемое лицо в определенной плоскости двупланового диалога совпадает с изображающим, и таким образом, собеседник второго плана также диалогизируется, становится, если воспользоваться выражением М. Бахтина «субъектом обращения».

О самоизображении героев в романах Л. Толстого и Ф. Достоевского

Самоизображение героев в романах Л. Толстого и Ф. Достоевского – вещь довольно обычная, на которую уже указывали исследователи. Один из наиболее авторитетных филологов В.В. Виноградов пишет, что «в языке Л. Толстого все образы актерской, искусственной игры имеют резко отрицательное значение». «Деланные, актерские выражения лица, глаз, улыбки, по Толстому, мертвы и немы. Они не отражают истинной жизни души. Напротив, в непосредственной мимике, в экспрессивных изменениях глаз, губ, лица Толстой видит язык более глубокий, сложный и экспрессивно-содержательный, чем язык обычных слов»[57].

«Актерство» В. Виноградов понимает исключительно как лицемерие. Его характеристика вполне оправдана по отношению к «актерству» Бориса Трубецкого, но по отношению к «игре» Николая Ростова она уже окажется несправедливой.

Дружеская встреча двух императоров повергла Николая Ростова в душевное смятение. «В уме его происходила мучительная работа, которую он не мог довести до конца. В душе поднимались страшные сомненья. То ему вспоминался Денисов с своим изменившимся выражением, с своею покорностью и весь госпиталь с этими оторванными руками и ногами, с этой грязью и болезнями»[58].

Любовь Николая Ростова к императору Александру должна выдержать жизненное испытание. Герой пытается подавить в себе «страшные сомнения». «Николай молча ел и преимущественно пил. Он выпил один две бутылки вина. Внутренняя поднявшаяся в нем работа, не разрешаясь, все также томила его. Он боялся предаваться своим мыслям и не мог отстать от них. Вдруг на слова одного из офицеров, что обидно смотреть на французов, Ростов начал кричать с горячностью, ничем не оправданной, и поэтому очень удивившею офицеров.

– И как вы можете судить, что было бы лучше! – закричал он с лицом, вдруг налившимся кровью. – Как вы можете судить о поступках государя, какое мы имеем право рассуждать?! Мы не можем понять ни цели, ни поступков государя!

– Да я ни слова не говорил о государе, – оправдывался офицер, не могший иначе, как тем, что Ростов пьян, объяснить себе его вспыльчивость.

Но Ростов не слушал его.

«Мы не чиновники дипломатические, а мы солдаты, и больше ничего, – продолжал он. – Велят нам умирать – так умирать. А коли наказывают, так значит – виноват; не нам судить. Угодно государю императору признать Бонапарта императором и заключить с ним союз – значит, так надо. А то коли бы мы стали обо всем судить да рассуждать, так этак ничего святого не останется. Этак мы скажем, что ни Бога нет, ничего нет», – ударяя по столу, кричал Николай весьма некстати, по понятиям своих собеседников, но весьма последовательно по ходу своих мыслей.

– Наше дело исполнять свой долг, рубиться и не думать, вот и все, – заключил он.

– И пить, – сказал один из офицеров, не желавший ссориться.

– Да, и пить, – подхватил Николай.

– Эй ты! Еще бутылку! – крикнул он»[59].

Николай Ростов обращает свои реплики только по внешности к офицерам, подлинный его собеседник – он сам, его «внутренний человек», который задает себе страшные вопросы. Реплики Николая, что вполне очевидно, не ответы на эти вопросы. Герой в слове создает образ нерассуждающего солдата. К его собеседникам – по существу – обращен не конкретный, буквальный смысл его высказывания субъект реплики – персонаж-посредник («солдат»).

Эта обращенность, «диалогизм» изображенного лица, качество, необходимо присущее персонажу-посреднику, ускользали от внимания ученых. Между тем, изображающий себя герой объективно встает в диалогическую позицию к тому герою, которому это изображение адресовано.

Так, в «Анне Карениной» (ч. 1, гл. XIV) повествователь изображает князя Щербацкого, который умышленно не замечает Вронского.

«Он обнял Левина и, говоря с ним, не замечал Вронского, который встал и спокойно дожидался, когда князь обратится к нему.

Кити чувствовала, что после того, что произошло, любезность отца была тяжела Левину. Она видела также, как холодно отец её, наконец, ответил на поклон Вронского и как Вронский с дружелюбным недоумением посмотрел на её отца, стараясь понять и не понимая, как и за что можно было быть кнему недружелюбно расположенным. И она покраснела».

В этой сцене нет композиционно оформленного диалога и тем не менее герои связаны единой диалогической ситуацией. «Любезность» князя Щербацкого имеет двойного адресата. Во-первых, она, конечно, выражает непосредственное чувство симпатии, которое старый князь испытывает к Левину, но вместе с тем оно и подчеркнуто демонстративно, то есть изображено. К Вронскому диалогически адресован персонаж-посредник князя Щербацкого, т. е. лицо, увлеченное беседой с Левиным и не замечающее присутствия Вронского. Вронский поставлен в положение зрителя, наблюдающего отношения князя Щербацкого и Левина, к нему диалогически обращена сцена приветствия отцом Кити соперника Вронского – Левина.

В сцене смотра русских частей Кутузовым при Браунау («Война и мир», т. I, ч. 2, гл. II) повествователь, в сущности, изображает переодевание солдат. Не поняв приказа фельдмаршала, который желал посмотреть войско «на походе», командир полка приказал переодеться в парадные мундиры. Получив подтверждение приказа главнокомандующего, он снова переодевает полк в походную форму. Таким образом, плохое состояние войск, пришедших из России своим ходом и не могущих быть употребленными в дело, снимается предыдущим переодеванием и последующим не восстанавливается, а изображается. Плохое состояние полка, продолжая оставаться плохим, тем не менее изображается в ряде признаков (плохая обувь и т. п.). Эти признаки, вследствие этого отчасти, теряют своё значение естественных последствий тяжелого похода, и приобретают новое значение – как детали, штрихи, изображающие русское войско «на походе» – этого совокупного персонажа-посредника. Таким образом, из полка, действительно вынесшего тяжелый поход, в результате двойного переодевания получается маскарадное войско. Действительное положение вещей отходит на второй план, важно то, чтобы оно выглядело плохим. Это соответствует воле командующего, который хотел показать войско австрийскому генералу, то есть продемонстрировать его плохое состояние. Шире – этот своеобразный маскарад с переодеванием соответствует всему духу «игрушечной войны» 1807 года. Капитан Тушин, совершая своё героическое дело, «играет» в то же время в войну, изображая её, участвуя одновременно в настоящем сражении.

Эта «игра в войну» Тушина устанавливает настоящую перспективу на «большую» войну. Князь Андрей становится на мгновение на эту точку зрения – и ему открывается подлинное значение и подвига капитана Тушина, обессмысленного большой войной, и самой войны в целом. Скепсис князя Андрея следует объяснять не непониманием им смысла подвига капитана Тушина, а известной проницательностью этого героя Л. Толстого: для Тушина настоящая война – только материал для того сражения, в котором он участвует рядом с «дядей» и «Матвеевной».

Искусственно преображается, «переодевается» не только человек, но и природа в «Войне и мире». Старый князь Болконский, узнав, что для приезжающего князя Василия Курагина расчистили парадный подъезд к дому, приказывает его снова забросать снегом, искусственно возвращая ему прежний «естественный» вид.

В «Анне Карениной» изображенные искусственные отношения представлены весьма широко и многообразно: сюда относится и сцена объяснения Стивы с Долли, и сцена скачек, в которой герои прямо делятся на «зрителей» и своеобразных «артистов» – участников заезда, сюда же относится и эпизод с чиновником Венденом, о котором рассказывает Вронский княгине Бетси, и упомянутый выше эпизод с баронессой Шильтон и мн. др.

Искусственный мир может быть изображен как мечта («роман» Долли с «воображаемым собирательным мужчиной», сочиненный ею по дороге к Вронскому и Анне) и как нечто, имеющее даже впечатляющие формы внешнего бытия, но лишенные внутреннего смысла, например, постройка Вронским дома. Понятие «дома» очень ценно для романа.

«Дом» является своеобразным «пробным камнем» для героя. Константин Левин, вообще живущий скромно, отапливает зимой «весь дом» из каких-то смутных для себя побуждений, в которые входят представления о родителях, его будущей жене и детях (т. е. то, чего уже нет или еще нет).

Постройка «дома» Вронским описана Толстым как сцена, изображающая любовные отношения Анны и Вронского, а не реально их осуществляющая. Л. Толстой постоянно подчеркивает фигуру «зрителя» (Долли) в силу того обстоятельства, что этот компонент сцены действительно, является актуальным для отношений Анны и Вронского: здесь всё рассчитано «на публику» – от детской до больницы. В «доме» Вронского Долли чувствует себя, как в гостинице. Это несколько облагороженный вариант параллели «дом Облонского» – «постоялый двор», которой вводится тема «дороги» буквально на первой странице романа.

Все эти сцены романа являются «сценами» и в пределах жизненных отношений героев: анализ выделяет в них те же самые компоненты, которые характерны для «сцены» как момента диалога: «исполнителя», «зрителя», «посредников», «рампу» и подобных. Все они как бы извлечены из контекста «большого диалога» Анны и противостоящего ей мира и изображены так, что точка зрения читателя по большей части композиционно размещена «на сцене», и поэтому сама сцена, «сценичность» отношений действующих лиц остается вне кругозора читателя. Но «относительность» этой точки зрения так или иначе выявляется. Характерный «ход» Толстого-художника – аналогия. Параллельно изображены дом Вронского и дом Константина Левина, «романы» с Васенькой Весловским с одной стороны, Кити, а с другой – Анны. Подлинный смысл воспринимаемого эпизода раскрывается не для отдельной и точно ориентированной точки восприятия читателя, а для их «сцеплений» – более или менее сложно организованных. В кругозор читателя, таким образом, входит и «сцена», хотя не всегда явно и, так сказать, демонстративно. Такой способ изображения обусловлен спецификой изображаемого предмета.

Для героев романов Достоевского самоизображение еще более характерно, чем для персонажей толстовских романов.

«– Слушайте же, – завертелся Петр Степанович пуще прежнего. – Отправляясь сюда, то есть вообще сюда, в этот город, десять дней назад, я, конечно, решился взять роль. Самое бы лучшее совсем без роли, своё собственное лицо, потому что никто не поверит. Я, признаться, хотел было взять дурачка, потому что дурачок легче, чем собственное лицо: но так как дурачок все-таки крайность, а крайность возбуждает любопытство, то я и остановился на собственном лице окончательно. Ну-с, какое моё собственное лицо? Золотая середина: ни глуп, ни умён, довольно бездарен и с луны соскочил, говорят здесь благоразумные люди, не так ли?

– Что же, может быть, и так, – чуть-чуть улыбнулся Николай Всеволодович»[60].

Даже в этой реплике, кажется предельно откровенной, Петр Степанович изображает «своё собственное лицо»: повествователь отмечает «очевидное желание гостя раздражить хозяина нахальностью своих заранее наготовленных и с намерением грубых наивностей»[61].

В диалоге Верховенского и Ставрогина второй план возникает над первым, второй план вбирает в себя первый и диалогически адресуется собеседнику. У Толстого диалога первого плана во все трех приведенных примерах нет, но во всех этих случаях есть диалог второго уровня. Заметенный снегом главный подъезд – это «реплика» Болконского, адресованная князю Василию. Изображается и тем самым диалогизируется сама стихия, являясь своеобразным персонажем-посредником между героями.

Чем, какими внутренними тенденциями объясняется это тяготение героев Л. Толстого и Ф. Достоевского к самоизображению?

Во-первых, следует отметить факт, что самоизображение героев не является чем-то совершенно оригинальным в романах обоих писателей. Если даже не принимать во внимание русский вариант плутовского романа (Нарежного, Вельтмана и др.), то достаточно указать на Пушкина или Гоголя как на крупнейших русских писателей, в творчестве которых эта тенденция проявляется в достаточно широком диапазоне (между «барышней-крестьянкой» и Германном как характерами разница велика, подобно тому как Лиза Муромцева преображается в крестьянку, так и Германн драпируется в словесный наряд немецкого влюбленного юноши середины XVIII столетия).

В научной и критической литературе эта особенность русского романа и повести отмечена давно. Так, уже Белинский указывает на рефлексию как отличительную черту Печорина и объясняет ее, в конце концов, социальными причинами. В. Виноградов видит в самоизображении героев романов Л. Толстого стремление замаскировать себя «социальной маской». М. Альтман даже подозревает Л. Толстого в гипертрофической подозрительности. Указав на ряд сцен из повестей и романов писателя, в которых «притворяются» и раненые солдаты, и животные, и, наконец, сама природа, автор задается вопросом: «Как это объяснить? Может быть, это такие исступленные поиски последней правды, что под подозрение берутся все и всё? Но если это так, то это такое беспощадное, по выражению Ленина, срывание всех и всяческих масок, всяких личин, что при этом «срывается» подчас и само лицо…»[62].

В книге «Марксизм и философия языка» М. Бахтин выявил конструктивное значение точки зрения собеседника на реплику говорящего[63].

Это положение верно не только для случая явного диалога, но и в отношении более стабильных и длительных воздействий точки зрения другого или других на субъекта. Такое воздействие, помимо прочего, осуществляется не только в языковой форме (хотя в большинстве случаев именно в языковой), существенно влияя на организацию всего человеческого поведения, формируя, в конце концов, личность.

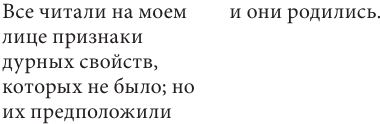

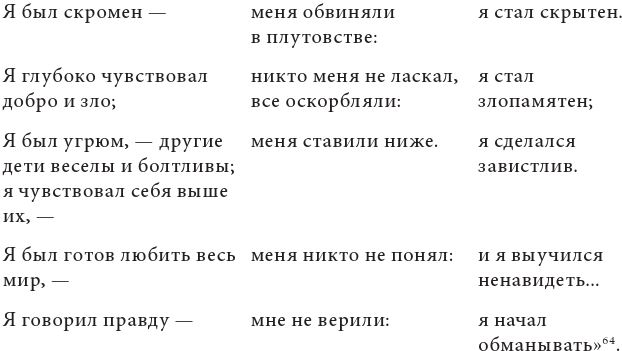

М. Лермонтов в «Герое нашего времени» предельно ясно показал механику воздействия точки зрения общества (общественного мнения) на становление личности Печорина.

Реплика Печорина в диалоге с княжной Мери отчетливо членится на три части, в одной из которых характеризуется как бы душевный материал героя, в другой представляется точка зрения общества, в третьей описывается результат её воздействия на характер героя.

«Да, такова была моя участь с детства![64]

Точка зрения М. Бахтина объясняет отчасти также другую тенденцию, родственную первой, свойственную по преимуществу героям Достоевского: тенденцию изображения собеседника.

Герой Достоевского часто ориентирует диалогическую реплику и вообще всё своё поведение не на действительную или предполагаемую точку зрения, а на ту, которую он хочет внушить своему собеседнику.

«Но гость опомнился: в один миг изменилось его лицо, и он подошел к столу с самою приветливою и ласковою улыбкою.

– Виноват, напугал я вас, Марья Тимофеевна, нечаянным приходом, – со сна проговорил он, протягивая ей руку.

Звуки ласковых слов произвели своё действие, испуг исчез, хотя всё ещё она смотрела с боязнию, видимо, усилясь что-то понять. Боязливо протянула и руку. Наконец, улыбка робко шевельнулась на ее губах»[65].

Итак, самоизображение нужно рассматривать как диалогическую оппозицию героя к действительной или только предполагаемой точке зрения. В акте изображения эта точка зрения также диалогически определяется по отношению к противоположной точке зрения, персонифицированной в персонаже-посреднике, вовлекается в диалог.

Сюжет и двуплановая реплика

Сюжетные взаимоотношения говорящих в двуплановом диалоге становятся моментом их диалогических отношений. «Сюжетное» и «диалогическое» здесь противопоставляются. Но это – диалектическое противоречие между сюжетом и диалогом, которое затем снимается.

М. Бахтин, который впервые в научной литературе указал на исключительную роль диалога в романах Достоевского и проанализировал его структуру, вопрос о взаимоотношениях сюжета и диалога решил негативно: диалог у него вне сюжета – и только.

«Всё в романах Достоевского сходится к диалогу, к диалогическому противостоянию как к своему центру. Всё – средство, диалог – цель. Один голос ничего не значит и ничего не разрешает. Два голоса – минимум жизни, минимум бытия.

Потенциальная бесконечность диалога в замысле Достоевского уже сама по себе решает вопрос о том, что такой диалог не может быть сюжетным в строгом смысле этого слова, ибо сюжетный диалог также необходимо стремится к концу, как и само событие, моментом которого он, в сущности, является. Поэтому диалог у Достоевского всегда внесюжетен, то есть внутренне независим от сюжетного взаимоотношения говорящих, хотя, конечно, подготовляется сюжетом»[66].

На этом основании роман Ф. Достоевского решительно противопоставляется русскому роману вообще и в частности роману Л. Толстого.

В современной Достоевскому литературе, по мнению исследователя, господствовали жанры биографического, бытового и семейного романа, которые разрабатывались такими мастерами, как И. Тургенев, И. Гончаров, Л. Толстой. Для них характерна «полная жизненная воплощенность героя». «Между характером героя и сюжетом его жизни должно быть полное органическое единство». На нем зиждется биографический роман. Герой и окружающий его объективный мир должны быть сделаны из одного куска»[67]. «Герой приобщается сюжету, как воплощенный и строго локализованный в жизни человек в конкретном и непроницаемом облачении своего класса или сословия, своего семейного положения, своего возраста, своих жизненно-биографических целей. Его человечность настолько конкретизирована и специфирована его жизненным местом, что сама по себе лишена определяющего влияния на сюжетные отношения. Она может раскрываться только в рамках этих отношений[68].

Диалог не может быть центром биографического или семейного романа, ибо «сознания и самосознания» его героев «не могут заключать между собой никаких сколько-нибудь существенных внесюжетных связей. Сюжет здесь никогда не может стать простым материалом внесюжетного общения сознаний, ибо герой и сюжет сделаны из одного куска»[69].

М. Бахтин развил и специфировал в своей монографии те мысли о Л. Толстом как художнике законченных форм, которые появились еще у его современников. Достоевский писал в «Дневнике писателя» за 1877 год по поводу романа «Анна Каренина»: «Где вы найдете теперь такие «Детства и отрочества», которые могли бы быть воссозданы в таком стройном и отчетливом изложении, в каком представил, например, – нам свою эпоху и своё семейство граф Лев Толстой, или как в «Войне и мире» его же? Все эти поэмы теперь не более лишь как исторические картины давно прошедшего. О, я вовсе не желаю сказать, что это были такие прекрасные картины, отнюдь я не желаю их повторения в наше время, и совсем не про то говорю. Я говорю лишь об их характере, о законченности, точности и определенности их характера, – качества, благодаря которым и могло появиться такое ясное и отчетливое изображение эпохи, как в обеих поэмах графа Толстого. Ныне этого нет, нет определенности, нет ясности!»[70]

Об «Анне Карениной» Достоевский, как известно, судил иначе, чем о предыдущих произведениях Л. Толстого. По его мнению, этот роман «есть совершенство как художественное произведение»[71], в котором автор высказывает идеи, хотя и «не неслыханные у нас доселе»[72], но совершенно новые для Европы, в связи с чем для автора «Дневника писателя» этот роман становится «фактом особого значения». Как пишет А.И. Шифман, «Достоевский уловил в его (Толстого. – В. Ф.) романе то главное, что роднит его со всей великой русской литературой и сближает с его, Достоевского, заветной мыслью. Именно идея единства человечества на основах добра и справедливости есть, по Достоевскому, то новое слово, которое русская литература несет всему человечеству»[73].