Полная версия

Пётр второй

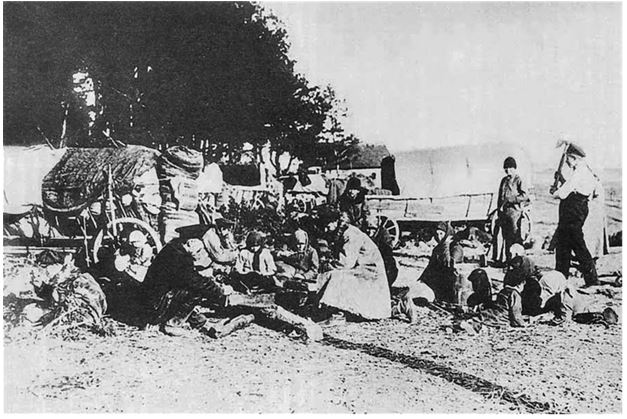

Движение беженцев стало препятствовать работе тыла войск, и возникла опасность эпидемии холеры.

А сами беженцы становились причиной социальной напряженности в местах движения и остановок.

По указанию Главного начальника снабжения армий Северо-Западного фронта генерала Ю.Н. Данилова были определены основные направления передвижения беженцев из западных районов Беларуси в восточные, и установлены этапы их переселения.

Но свои хозяйства покинули не только крестьяне, ставшие беспомощными беженцами, но и помещики, чьи усадьбы сгорели.

И теперь, чтобы получить компенсацию за утраченное имущество, им нужно было тоже оказаться в России.

Поэтому и помещиков, теперь называвших себя не беженцами, а изгнанниками, охватила паника.

Их имущество, связи, знания, положение в обществе, позволявшие им ранее управлять своей жизнью, теперь практически ничем не могли им помочь.

Зато беженцам помогали другие белорусские дворяне, причём не только представители православных родов, но и католических.

Среди них были представители Гедройцев, Плятеров, Рдултовских, Савицких, Сапег, Скирмунтов, Чапских и многих других.

Они вносили свою лепту в помощь беженцам, создавая для них питательные и лечебные пункты, больницы и приюты.

И такая благотворительность становилась постоянным явлением российской жизни, так как к такой большой волне беженцев не были готовы ни гражданское, ни военное руководство.

Но по необходимости и с оказией помощь беженцам оказывали и воинские подразделения.

Воинские полевые кухни старались покормить людей, а военные врачи – оказать им необходимую медицинскую помощь.

Такая помощь была оказана и Борису Кочету, когда тот, обрубая ветки для костра, топором поранил левую руку.

Вместе со всем своим обозом они направлялись теперь к Барановичам, чтобы по распоряжению властей оттуда по железной дороге направиться в Калужскую губернию. Но кроме них в Калужскую губернию направлялись беженцы и с других земель Западной Беларуси.

Ещё 21 июля в Калужскую губернию, кроме ранее прибывших рабочих и служащих гродненских предприятий и учреждений с семьями, прибыли ещё и 500 человек железнодорожных служащих Привислинских железных дорог с семьями, казенным инвентарем и собственным имуществом.

Тогда их временно разместили при станции «Калуга» в казармах 74-го запасного пехотного батальона.

А заботу об их трудоустройстве и снабжении продовольствием взял на себя местный «Татьянинский комитет».

Размещение большого количества беженцев у одних вызвала сочувствие и желание помочь, а у других лишь желание заработать, сдавая жилье по повышенным ценам.

Графиня Софья Николаевна Толстая (Философова), в начале этого года потерявшая восьмилетнего сына Кирилла, охотно разместила в своём имении «Мансурово» Малоярославецкого уезда Калужской губернии 180 беженцев.

А многие калужские домовладельцы стали повышать цены на жильё, в связи с возросшим на него спросом.

Тогда губернатор своим Постановлением от 23 июля 1915 года запретил повышение квартплаты, а нарушители подвергались штрафу или аресту. Эту новость Кочеты узнали из переданной им общительным Григорием Денисюком случайно попавшей к нему в руки старой газеты «Голос Калуги».

– «Пеця, прачытай нам навины якия-небудзь!» – попросил Пётр Васильевич любившего читать младшего сына.

– «За неосновательное предъявление к квартирантке требований о повышении квартплаты и за действия, направленные к принуждению освободить квартиру, наложить на домовладельцев Алексеевых штраф в размере пятнадцати рублей или подвергнуть их семидневному аресту, по их выбору» – прочитал наугад отрывок младший Пётр старшему, вызвав у того удивление и гордость за власть:

– «О, як!? Клапоцяцца (заботятся) пра нас!».

Но забота о беженцах заключалась и в другом.

По требованию военных властей Всероссийский союз городов и земств развернул на путях следования беженцев сеть пунктов по оказанию продовольственной и медицинской помощи.

Также заботясь о беженцах, в циркулярной телеграмме от 9 августа 1915 года Товарищ министра внутренних дел (первый заместитель) Российской Империи Николай Вячеславович Плеве предлагал полгода назад назначенному губернатору Калужской губернии, действительному статскому советнику Николаю Сергеевичу Ченыкаеву, принять меры по сохранению здоровья, и обеспечению работой прибывающих на жительство беженцев.

Уезжающих беженцев никто не регистрировал, и потому не считал.

И только после длительного и изнурительного переезда и перехода в Россию на новые места проживания их количество посчитали гуманитарные организации.

Оказалось, что с западных территорий России (польских, белорусских, украинских, литовских, латвийских и эстонских земель) эвакуировалось более трёх миллионов человек.

Если со всей территории Польши эвакуировалось более 600 тысяч человек, то только из одной восточной части Белостокской области Гродненской губернии эвакуировалось около 800 тысяч беженцев.

Большей части своего населения лишились Белостокский, Бельский и Сокольский уезды. А решающую роль в этом сыграло вероисповедание местных жителей.

Подбадриваемые священниками в Россию направились в основном православные крестьяне, связанные с белорусским и украинским этносом.

А католические священники, наоборот, призывали своих прихожан остаться.

Эвакуированные беженцы были разных категорий.

Прежде всего, это были государственные чиновники, служащие и православные монахи с семьями, чью эвакуацию обеспечивало само государство.

Ко второй группе относились мирные жители, выселенные по указанию и принуждению властей.

Это были и депортированные представители неблагонадёжных, с точки зрения правительства, национальностей: немцы, евреи, чехи и поляки; и кроме того ещё и жители военнообязанного возраста из западных губерний и прочие жители, переселение которых стало необходимым.

Третью группу составляли мирные жители, добровольно оставившие свои дома по причине близости линии фронта. К ним относились и все жители деревни Пилипки.

Наибольшее число беженцев от менее 1,5 до более 2-ух миллионов человек составили жители, эвакуированные с белорусских земель.

Уже летом 1915 года сами белорусские земли превратились в настоящий беженский лагерь.

А из-за отсутствия конкретных местных планов эвакуации движение беженцев стало хаотичным.

По некоторым дорогам потоки беженцев даже шли навстречу друг другу.

По трактам на восток вытянулись теперь их бесконечные вереницы.

Среди них в основном были женщины, дети и старики.

Но по этим же дорогам отступали и российские войска.

Поэтому и беженцам иногда доставалось от редких немецких авиационных бомбардировок.

На глазах Кочетов, шедших уже между Пружанами и Слонимом, обоз беженцев попал под такой же авианалёт. Тогда люди в ужасе разбегались от бомб, бросая и своё добро и своих погибших родственников.

Кое-где вдоль дорог стали появляться не захороненные трупы.

И в эти же дни боевые действия переместились непосредственно на территорию Беларуси.

К 12 августа, подошедшие с северо-запада немецкие и, подошедшие с юго-запада австро-венгерские войска атаковали Брест-Литовскую крепость.

Началась артиллерийская дуэль.

А затем крепость бомбила немецкая авиация, кроме бомб сбрасывая и листовки с указанием даты падения крепости – 14 августа.

Утром 12 августа первыми в атаку пошли австрийцы, отчаянно весь день штурмовавшие передовые траншеи, но остановленные взрывами заранее заложенных фугасов и штыковой контратакой 81-ой пехотной дивизии русской армии.

Потеряв тысячи человек, противник был вынужден остановиться, а кровопролитное сражение растянулось на весь день. Защищая свои позиции, русская армия постепенно отходила к Бугу.

И в ночь с 12 на 13 августа гарнизон крепости по приказу командования взорвал укрепления и покинул её.

В результате осады сам город Брест-Литовск оказался разрушенным более чем на три четверти. А ещё два дня назад, переполненный беженцами, он жил лихорадочной жизнью прифронтового города.

Воинские обозы, полевые лазареты и беженцы со своими повозками заполняли все улицы обречённого города, с ещё открытыми различными магазинами и кафе, хозяева которых, пользуясь наплывом посетителей, получали значительную прибыль.

Железнодорожный вокзал, с которого то и дело отправлялись на восток переполненные поезда с гражданским населением, гудел как улей.

А с отходом войск в городе началась паника. Беженцы бросали всё своё имущество на произвол судьбы, лишь бы самим унести ноги.

Теперь местными жителями, торговцами мастеровыми бросались и квартиры с полной обстановкой и вещами, и переполненные товарами магазины и частные мастерские.

В ночь на 13 августа генерал М.В. Алексеев приказал начать и общий отход армий с линии фронта, в два или три перехода, на новую линию Неман – Гродно – Кузница – Городок – Рудня – Шерешево – Кобрин.

Этим завершалось Великое отступление русских армий и стабилизация фронта.

Успеху германского наступления способствовало и то обстоятельство, что к лету 1915 года достиг максимума кризис военного снабжения русской армии. И особое значение в этом имел острейший недостаток патронов и снарядов для артиллерийских орудий.

На 17 августа планировался раздел фронтов русской армии. Но уже накануне, 16 августа, немцы предприняли новое наступление на корпуса 3-ей армии. В результате этого был оставлен Пинск.

От Немана отступили также 2-ая и 4-ая русские армии.

Лишь 1-ой армии было предписано пока удерживать свои позиции, дабы успеть завершить необходимые инженерные и окопные работы под Гродно. Но 19 августа был оставлен и Гродно.

За Слонимом, в котором весь день отдыхавшие и пополнявшие запасы продуктов Кочеты и Раевские, нежданно-негаданно повстречали своих.

Первым их издалека увидел Борис.

– «Тата, Глядзи! Наша Светелка едзе!» – неистово закричал он, дёргая отца за рукав.

– «Так, саправды яна! Гэта значыць, хто-небудзь з нашых едзе! А я казав жа, што баба верне яе!» – обрадовался и отец.

А при встрече с отцом Василием Климовичем Пётр Васильевич неприминул заметить:

– «Бацька, як добра, што мы паехали паасобку (порознь)! Кали б немцы па каму-небудзь з нас вдарыли, то иншыя (другие) засталися б жывыя!».

– «Так, сын, так! Але разам (но вместе) было б усё ж лягчэй и весялей!» – ответил, смягчившийся от встречи, усталый Василий Климович.

Беженцы из Гродненской губернии, среди которых оказалась и семья Василия Климовича Кочета, пытались сесть на поезд в Слониме.

Но из-за большого наплыва людей, уже две недели ожидавших своей очереди, ни его семья, ни другие односельчане так и не смогли сесть в ближайшие поезда.

Теперь встретившись, Кочеты направились к Барановичам, в надежде там закончить свой пеше-гужевой путь и пересесть на поезд.

Уже при подъезде к Барановичам, через которые только в июле прошло до 400 тысяч человек, они увидели ужасную картину – трупы беженцев, погибших от жары, жажды и голода, которых некому было хоронить.

Одиннадцатилетний Петя Кочет от скуки стал вести дневник, куда изредка заносил основные вехи их путешествия и свои впечатления.

– «Пеця, а чаго гэта ты там написав?» – спросил отец.

Петя поначалу смутился, но тут же спохватился и прочитал вслух:

– «Люди болели, а смерть собирала свой урожай. Трупы валялись возле дороги. Никто не убирал, не обращал на мёртвых никакого внимания».

Отец ухмыльнулся, а мачеха поддержала пасынка:

– «Малайчына, Пеця, пишы и далей, тольки старайся!».

– «Только бумагу экономь» – не удержался от комментария и Борис.

А экономить приходилось практически всё. Ведь было неизвестно, сколько дней ещё предстоит добираться до места.

Вскоре их обоз остановился на обед и отдых лошадей.

Тогда, проехав на лошадях дальше до железнодорожной станции Барановичи, они снова попытались сесть в очередной поезд, но увидели ту же картину.

Василий Климович поделился этим со своим сыном Петром:

– «Людзей было стольки, што нават (даже) палец не было куды вторкнуць (воткнуть)!».

Он предложил сыну и дальше тоже ехать вместе.

Но Пётр Васильевич возразил, что его семья устала, припасы кончились, и лучше дальше они поедут на поезде – будет быстрее и надёжнее.

За ненадобностью Пётр отдал отцу своих выносливых лошадей Рыжуху и Косуху, продав армейской интендантской службе Светёлку и одну из отцовских лошадей, и получив за это так нужные их семьям реальные бумажные деньги.

Боясь, что в процессе ожидания поезда, его сыновья могут потеряться в городской и вокзальной суете, он на всякий случай дал каждому из них записку с их личными данными, местом былого проживания и местом следования, а также по пять рублей денег, которые бережливый Петя так и не потратил, и потом хранил их всю свою жизнь, как талисман.

Семья Петра Васильевича очень тепло распрощались с семьями отца Василия Климовича, средней сестры Пелагеи и младшего брата Василия, и дядей Захаром, пообещав друг другу встретиться в Калуге. Распрощались также с Денисюками и Раевскими, изъявившими желание и дальше продолжать совместный путь.

И большая семья Василия Климовича на двух подводах двинулась дальше. За ними потянулась и подвода Денисюков, в которую теперь по просьбе отца и брата пересел давно разведённый Григорий, и, по предложению Анны Васильевны, все подводы Раевских, сменивших маршрут и распрощавшихся с семьёй бывшего зятя Петра Васильевича и внуками.

При выезде из Барановичей Григорий сделал фотографию Василия Климовича и его младшего сына Василия, помогающих подуставшей Рыжухе сдёрнуть тяжёлый воз, на котором сидел и с улыбкой наблюдал за ними самый младший внук Виктор.

В Бобруйске их семьи ожидало то же самое – переполненная привокзальная площадь и длинная очередь на посадку в уже заполненные поезда. Поэтому они двинулись дальше на восток, по дороге всё чаще останавливаясь на отдых.

Теперь фронт остался относительно далеко, и можно было не так торопиться. К тому же Пётр Васильевич часть денег за проданных лошадей отдал и отцу, так что теперь было на что купить себе по дороге пропитание.

На очередном привале Григорий Денисюк сфотографировал семью отца друга на привале, где жёны Василия Климовича и Захара Климовича, а также дочери и невестка главы большой семьи Кочетов Евдокия, Пелагея, Вера и Мария охраняли сон уставших пожилых мужчин.

И только в Рославле Смоленской губернии объединённой семье Василия Климовича, как и другим семьям их обоза, удалось сесть в вагон.

С продажей лошадей теперь было труднее, но получилось продать их местным жителям, опять же, выручив немного денег. А вот со многими вещами пришлось расстаться навсегда – взяли только то, что могли на себе унести. И в этом особенно большую помощь оказал Григорий, наваливший на себя целый воз вещей.

На станциях посадки беженцам предоставлялось право выбора мест временного проживания. Но все Кочеты единодушно выбрали, как и договаривались с Петром Васильевичем, Калужскую губернию.

В вагонах, где размещалось по шесть беженских семей, было тесно, но тепло.

А большая семья Василия Климовича насчитывала одиннадцать человек, не считая брата Захара и его жены. Кроме него самого и его жены Глафиры в их число входило и четверо детей, зять, сноха и три внука.

О судьбе его брата – священнослужителя Сергея Климовича пока так ничего и не было известно.

Семья же брата Трофима Климовича из девяти человек, включая четверых детей, сноху и двух внучек, отстала где-то по дороге, и в Калугу так и не приехала.

И уже при встрече в Калуге дальняя родственница Кочетов из той же Гродненской губернии Мария Лисовская рассказывала, что жители её села, доехавшие на подводах аж до Минска и только там пересевшие в вагоны, выбрали местами проживания Самарскую и Смоленскую губернии, Украину и Сибирь.

Один из таких односельчан Марии – крестьянин Юзеф Новицкий – потом писал ей, что по пути в Омск о них заботились: выдавали продукты и деньги; а по прибытии в Омск беженцев до весны разместили в бараках переселенческого пункта.

В них были кухня и баня, людей кормили и выдавали денежное пособие, а также выдавали тёплую одежду тем, кто её не имел.

Но более красноречиво высказался о помощи беженцам в пути еще один беженец из Гродненской губернии – тоже односельчанин Марии – Николай Панфилюк, который писал ей, что в дороге о них заботились, как о родных, поэтому все тепло вспоминают русский народ, «которого лучше в мире нет».

В дороге до места назначения их осматривали медицинские работники, выявляя и госпитализируя больных, а на железнодорожных станциях работали и питательные пункты.

На новых местах, где не хватало рабочих рук, беженцев разбирали нарасхват.

А тем временем семья Петра Васильевича Кочета на вокзале Барановичей всё же погрузилась в один из товарных вагонов, ближайшего идущего на восток поезда.

Они оказались в числе тех малосемейных счастливчиков и одиноких граждан, которым нашлись места в заполненных промышленным оборудованием железнодорожных вагонах.

Но те оказались плохо оборудованными для перевозки людей.

И от перенесённых ранее непосильных физических нагрузок, страданий, голода и лишений, люди стали заболевать, а при отсутствии своевременной медицинской помощи и умирать.

Кочеты стали свидетелями выноса на станции Минск из вагонов их поезда нескольких десятков трупов беженцев, умерших от эпидемии холеры и пролежавших в вагонах несколько дней.

Всех невольных пассажиров их поезда и их самих высадили из вагонов, подвергнув санитарной обработке в ближайшей общественной бане, в которой они узнали, что за последние несколько дней здесь были похоронены почти полторы тысячи умерших беженцев.

И младший Петя Кочет записал в своём дневнике:

– «Смерть перестала быть страшной. Видно, что люди не горюют об умерших родственниках, особенно о стариках и малых детях. Как хорошо, что с нами нет наших…».

Но не все беженцы продолжили дальнейший путь.

Не выдерживая трудного и долгого путешествия в неизвестность, часть беженцев оседала в восточной части Беларуси.

В Витебской губернии осело около 70 тысяч беженцев, а в Минской – вдвое больше.

И эти новые людские массы теперь мешали свободному перемещению и манёвру русских войск, порождая в местностях своего пребывания жилищную и продовольственную проблему.

Поэтому местное население ещё в начале лета 1915 года и встречало высокомерных беженцев с западных территорий империи весьма недружелюбно.

Но массовая пропаганда со стороны царских чиновников об ужасах войны и оккупации, и рассказы самих беженцев о перенесённых ими страданиях, сделали своё дело.

И спустя всего несколько месяцев отношение к беженцам со стороны щедрых русских крестьян изменилось на совершенно приветливое и сочувственное.

Те беженцы из Западных губерний, которые не смогли воспользоваться железными дорогами, следовали на восток своим гужевым транспортом в основном по Московско-Варшавскому шоссе.

Вдоль шоссе, идущего по Калужской губернии, на средства Татьянинского комитета для беженцев были построены бараки с кухнями и со складами для фуража, а также была организована врачебно-продовольственная помощь.

А самую первую партию беженцев в количестве двухсот пятидесяти человек, прибывшую из Гродненской губернии на своих подводах и со своим домашним скотом на почтовую станцию «Крапивна», ещё 16 августа встречал сам председатель Калужской губернской земской управы Николай Сергеевич Ченыкаев.

В размещении беженцев приняла участие и церковь.

Калужский епархиальный комитет помощи беженцам духовного звания, образованный 23 августа 1915 года под председательством Калужского и Боровского эпископа Георгия, размещал прибывших беженцев в своих подведомственных помещениях.

Именно там и нашёлся, пропавший было, протоиерей Сергей Климович Кочет – отец Сергий.

Потом он рассказывал, что еле-еле убежал от немцев.

Он с крестьянами одной из деревень Гродненской губернии прибыл в Пружаны с опозданием, когда этот город уже был отрезан немцами с востока.

Но ему удалось вместе с ловкой молодежью обойти по лесу не сплошные вражеские заслоны и прорваться на восток.

А остальные перехваченные беженцы остались под немцами, вернувшись в свои деревни.

Под влиянием неизбежных для беженцев объективных трудностей, некоторые из них всё ещё сомневались в правильности принятого ими решения покинуть родные места.

Но, развернувшиеся летом 1915 года на территории Беларуси долгие боевые полномасштабные действия, привели к отступлению русских войск с территории Полесья и Западной Беларуси.

И теперь родина Кочетов – деревня Пилипки – оказалась на вражеской территории.

Но эта весть несколько успокоило их – значит, не зря они покинули свои родные места. И их сомнения в переезде на новое место жительства окончательно рассеялись.

Глава 3

Страдания (август 1915 – декабрь 1916 гг.)

Если сомнения всех членов семей Кочетов о необходимости их эвакуации на Восток теперь рассеялись, то у германского военного командования сомнения о вариантах дальнейшего ведения боевых действий против русских войск, наоборот, на этот раз возникли, ибо единодушия у военного руководства не было.

Теперь немецкие военачальники бурно обсуждали и строили новые планы по дальнейшему развитию кампании 1915 года в Беларуси.

– «Господа, – начал совещание Начальник Германского Генерального штаба генерал пехоты Эрих фон Фалькенхайн – ещё 9 августа имелась, казалось, прочная надежда, что удастся помешать прорваться к востоку большим русским силам, стеснённым в пространстве Нарев, Висла, Вепрж, Влодава, и уничтожить их. Но скоро, однако, выяснилось, что от этого придётся отказаться. Противнику, очевидно, удалось своевременно извлечь свои главные силы из опасного для него района. В этом ему помогла сохранившаяся у него оперативная свобода в пространстве к северо-западу и северу от Брест-Литовска. Я считаю, что теперь, после вытеснения русских из Польши, крупных операций предпринимать не стоит».

– «Господа! А мы с Эрихом категорически не согласны с такой точкой зрения! – кивнул на генерала Людендорфа генерал Пауль фон Гинденбург – Нужно немедленно развивать наступление вглубь российской территории. Ибо спасение Германии – только в скорейшем выведении из войны России».

Но окончательное решение этого вопроса осталось за Верховным Главнокомандующим – императором Вильгельмом II-ым – занявшим сторону Гинденбурга и Людендорфа.

Он приказал им провести в Беларуси новую наступательную операцию.

И германское командование сменило направление главного удара. Его теперь планировалось нанести в районе Свенцян, севернее Вильно, с общим направлением на Минск.

А два вспомогательных удара планировалось нанести от Ковно на Двинск, и от верхнего течения Немана на Лиду и Барановичи.

И 24 августа 1915 года германской 10-ой армии был зачитан приказ по германскому Восточному фронту:

– «10-ая армия переходит в наступление своим левым крылом с 27 августа. Генерал Гарнье с 1-ой и 9-ой кавалерийскими дивизиями, а также с 3-ей, что переводится из Неманской армии, энергично действует с того же числа от района Вилькомира в полосе Кукуцишки – Уцяны. Армии стараться, возможно, всё усиливать наступающее левое крыло».

Так 27 августа немцами началась Виленская операция по прорыву русского фронта и захвата важнейшего железнодорожного узла – города Молодечно.

Эта цель была выбрана не случайно. Ведь в Молодечно сходились и линии секретной военной и правительственной связи.

Поэтому его захват мог создать неразбериху и посеять панику, срывая управляемость русскими войсками, приводя их к катастрофе.

И 27–28 августа немцы, воспользовавшись не плотностью расположения русских войск, прорвали фронт в районе Свенцян. В этот прорыв и были брошены крупные конные подразделения – кавалерийская группа генерала Отто фон Гарнье.

Однако, неделю назад ставший главкомом Западного фронта, генерал от инфантерии Алексей Ермолаевич Эверт вовремя разгадал замысел противника и бросил наперерез немецкой кавалерии только что воссозданную 2-ую армию под командованием генерала от инфантерии Владимира Васильевича Смирнова.