Полная версия

Философия Русской избы. Монография

Картофель оказался в России только в XVIII веке и не сразу стал «вторым хлебом». Зато, когда его распробовали, с удовольствием стали выращивать, и постепенно он вытеснил из рациона репу. Благодаря картофелю стало легче пережить неурожаи пшеницы и ржи. Пельмени же попали в русскую кухню предположительно из-за Урала.

О них нет упоминаний ни в одной кулинарной книге России вплоть до начала XIX века. Самое раннее описание подобного блюда встречается в «Росписи царским кушаньям» (1610—1613 гг.), где упоминаются манты с бараниной. Еще в 1817 году пельмени были экзотикой в европейской части России, хотя в Сибири уже распространены. Там их лепили в огромных количествах и хранили зимой на морозе. В 1837 году Екатерина Авдеева писала о «пельменях» как о слове, ходившем в Сибири в употреблении, что в России их называют «ушками», что делают из макаронного теста с рублённой говядиной, также с грибами или рыбой.

А вот на чём это прелестное великолепие готовилось, либо же грелось иль доводилось до кондиции, покажем на некоторых изделиях из XIX в.

Печи Утермарка

«Печи Утермарка в их первоначальном виде, по внутреннему устройству уже не существуют, то есть то, что составляло главное их достоинство, уничтожено нашими мастерами-печниками, как вещь по их мнению совершенно лишняя. Печи Утермарка отличались тем, что скоро во всей комнате устанавливали одинаковую степень теплоты»10.

Пётр Пальшау

Города разрастались, купцы и предприниматели повсеместно строили доходные дома, и вопрос отопления таких многоквартирных домов стоял довольно остро.

И оказывается, что Русская печь, несмотря на все свои преимущества, не подходит для домов нового типа – её главный недостаток размер. Именно по этой причине иметь у себя в доме русскую печь в наше время – роскошь, доступная немногим.

Купцы и дворяне для дополнительного, а чаще единственного, отопления своих домов использовали так называемые «голландские печи». Они имели вертикальный прямой дымоход и прямоугольную форму.

Голландка

Голландская изразцовая печь

Голландские печи начали строить при Петре I. Он издал указ, который запрещал топить печи «по-черному» из-за высокой вероятности пожаров и заставил всех строить печи голландского типа. Также он привёз в Россию изразцы – основу «голландок».

Отечественные мастера печного дела не до конца поняли внутреннее устройство голландской печи, и случайно изобрели свою собственную печь: по виду она практически ничем не отличалась от голландской, но конструкторские решения были другие – наши мастера сами того не подозревая улучшили голландку.

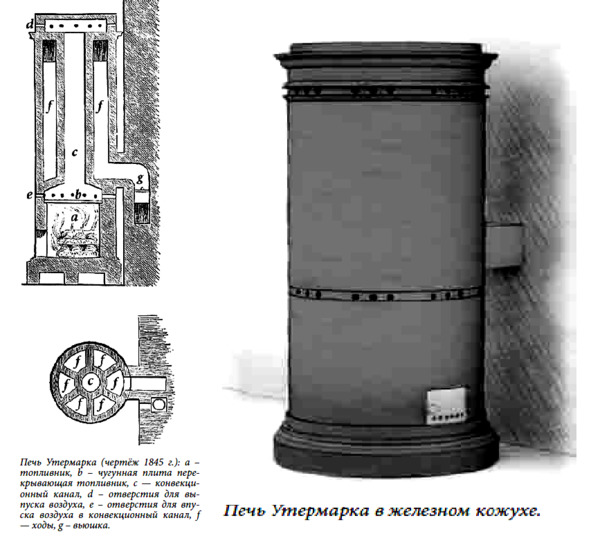

Утермарковское изделие.

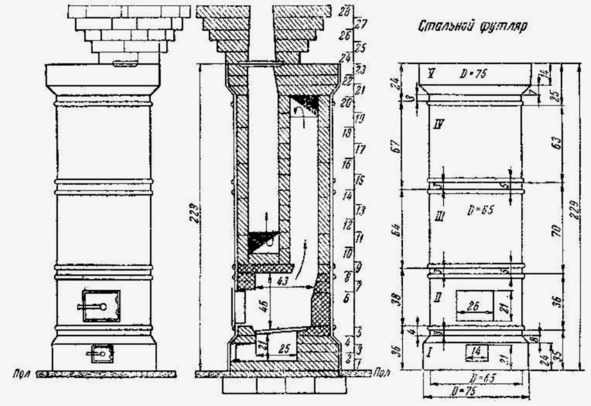

Конструкция печи Утермарка

Но на этом модернизации не заканчивались, у вот уже в начале 19 века российский архитектор немецкого происхождения Иоганн Утермарк изобретает свою, уникальную разновидность голландской печи.

Особенность ее заключается в том, что конструкция печи, заключенная в круглый стальной футляр, обладает от шести до десяти каналами. Газ из топливника попадает в первый канал, затем из первого во второй, из второго – в третий и т. д. После шестого (или десятого) канала газы выходят в трубу. Коэффициент полезного действия равен 45—50%.

Выжимка из книги «Первоначальное, краткое пособие по Печному делу» В. Листовничего: Утермарковские печи изобретены в 1820 году Утермарком и к 1848 году распространились всюду. Свиязев советовал делать печи из железа и рекомендовал медленнее топить утермарковские печи. Против утермарковских печей боролся Флавицкий. Лукашевич, Войницкий и Степанов наоборот стоят за утермарковские печи, правда, крупный недостаток печей, кроме небольшой теплоемкости, является накаливаемость стенок и вследствие этого пригорание пыли, но удобство кладки, прочность способствуют распространению железных конструкций и в обыкновенные голландские печи11.

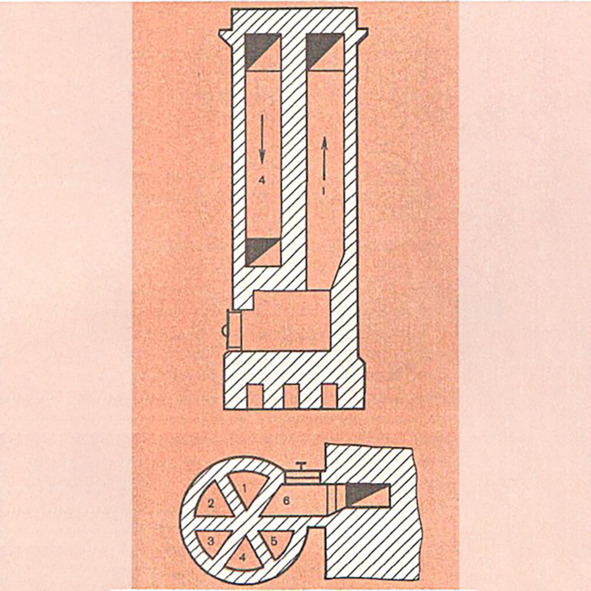

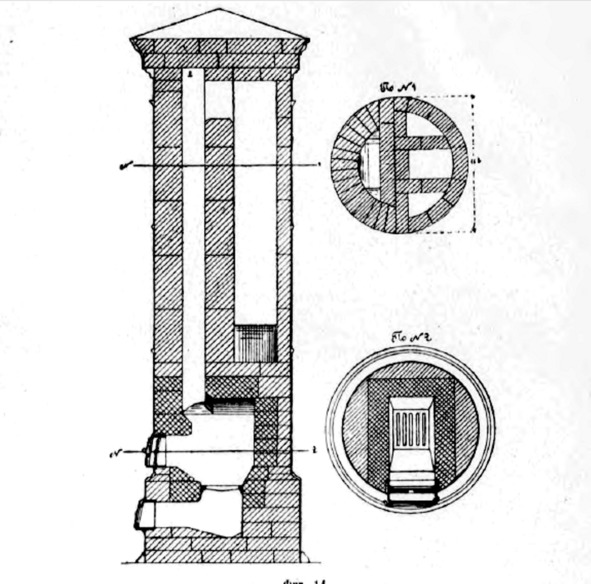

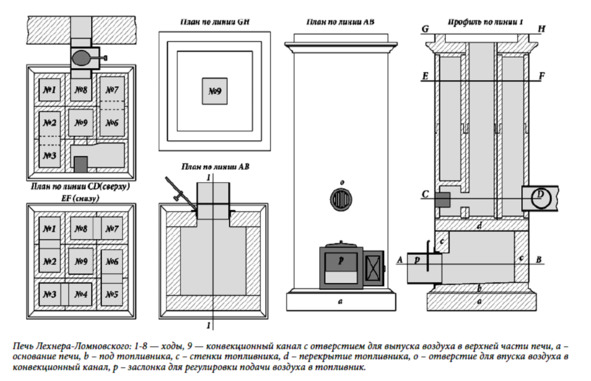

Вот на рисунке видно более или менее приближённую к настоящей Утермарковской печи конструкцию, которую представляли на выставке в Берлине в 1845 году. Для этой печи нужно всего 540 кирпичей и её диаметр 700 мм., а высота 2400 мм. Такие печи ставились на деревянные перекрытия. Сначала известно, что печи Утермарка выпускались с 6-ю или 8-ю вертикальными последовательными ходами, а впоследствии количество ходов постепенно уменьшалось и сегодня кладется не более трех.

Открытый источник

Открытый источник

Сравнивая рисунок и чертеж, можно убедиться, что от Утермарковской печи остались только круглая форма и название.

Печи И. Утермарка сочетали в себе преимущества железной «буржуйки» в быстрой теплоотдаче и теплоёмкость кирпичных печей.

В Утермарковской печи воздух забирался на уровне пола или даже из подпола и, проходя сквозь печь, он нагревался и выходил в верхней её части. Так же прямо над топливником были расположены отверстия, которые при необходимости быстрой конвенции можно было открывать и закрывать. Это давало очень быстрый прогрев всего помещения. Хотя известно, что мастерская самого изобретателя, площадью 250 квадратных метров, отапливалась двумя каминами.

Так же известно, что, несмотря на недостатки, Утермарковская печь расходовала на 20% меньше топлива, чем голландка.

Современники того времени, как, например, Пальшау и Пироцкий, утверждали, что КПД настоящей Утермарковской печи намного более 50%, и она может прослужить без ремонта не менее 30 лет12.

Есть предположение, что после смерти изобретателя выпуск деталей для печей прекратился, и именно по этой причине конструкция печи изменилась до неузнаваемости13.

Печи с большим КПД

В старину очень трепетно относились к настоящим мастерам печного искусства, ведь именно от умения и профессионализма печного мастера зависело, сколько будет держаться тепло в доме. Мастера подходили к своему делу со всей серьезностью, и прежде чем построить печь или камин, рассчитывали теплопотери и объем обогреваемого помещения.

В. Пересвет-Солтан. «Проектирование комнатных печей» 1911 г.

В этой книге Пересвет-Солтана много рекомендаций по выбору конструкции и правилам топки. Прочитав этот труд, можно сделать определенный вывод, что для каждого вида топлива необходима своя конструкция печи. Это происходит потому, что у каждого вида топлива свои характеристики горения и соответственно различная теплоотдача и количество выделяемых вредных веществ.

В. Пересвет-Солтан. «Проектирование комнатных печей» 1911 г.

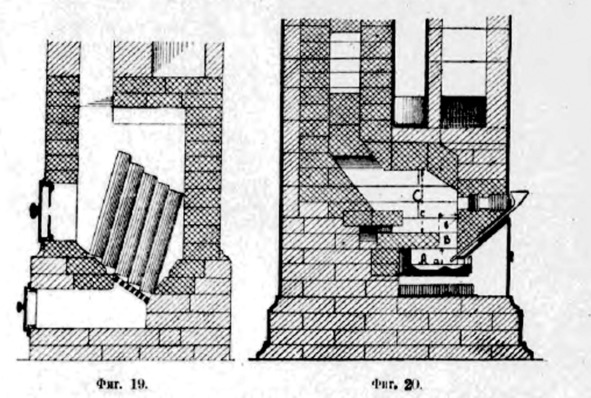

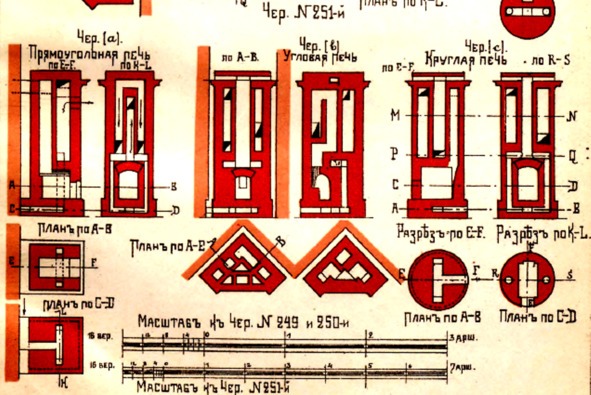

Это отопительная печь под каменный уголь. Справа приведены разрезы печи по высоте. Как уже писалось выше, эти печи предназначались для отопления различными видами топлива.

В. Пересвет-Солтан. «Проектирование комнатных печей» 1911 г.

Как видно на рисунке (фиг. 19), дрова не укладываются а ставятся вертикально. Фиг.20 – это печь для сжигания мазута. Больше того, дымоходы и их размеры отличались друг от друга в зависимости от того, чем их будут топить.

В. Пересвет-Солтан. «Проектирование комнатных печей» 1911 г.

Вот именно такие книги и надо прочитать, хотя бы для того, чтобы иметь представление, что и для чего делалось.

Недавно ознакомился с одним научным трудом, в котором один из «историков» сетовал на то, что не может понять, для чего в штукатурку добавляли древесный уголь и толчёный кирпич. А в книге про это просто и ясно написано14, что это делалось для облегчения штукатурки и её прочности.

В. Пересвет-Солтан. «Проектирование комнатных печей» 1911 г.

Сложные расчёты размеров печи, топливников и дымоходов, а также их протяженность, всегда соответствовали требуемому количеству выделяемого печью тепла для обогрева помещения даже в самые «лютые» морозы. Моему рассказчику приходилось пользоваться старинными печами и восстанавливать их, и их КПД намного превышает современные печные конструкции. Видел печи, которые после начала топки «выпускали» дым из трубы только через несколько минут, а пламя при этом горело ровно.

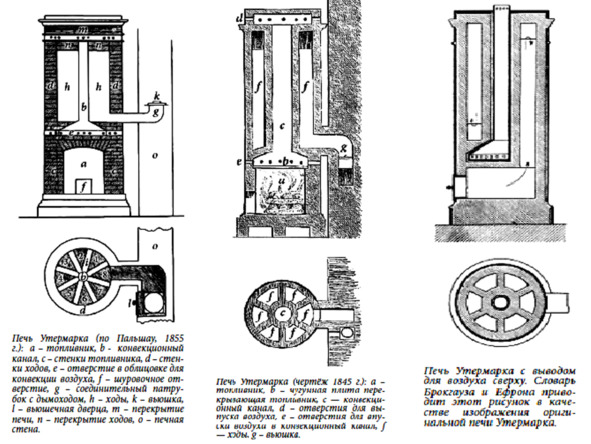

Военные инженеры, инженер-генерал А. А. Лехнер и генерал-лейтенант П. К. Ломновский, на основе утермарковской печи15 разработали очень интересную модульную конструкцию. В ней самым важным было то, что ее легко можно было собрать из частей, изготовленных на заводе.

Открытый источник

Эта печь в 60-е годы XIX века пользовалась большой популярностью на юге России. Топливник этой печи делался из керамических пластин с креплением металлическими скобами, а дымовые ходы – из керамических труб с специальным пазовым креплением между собой. Такая печь не требовала навыков печника и собрать ее мог любой разбирающийся в сборке мастер. Для нее так же как и в утермарковской печи изготавливали металлический футляр, только не круглой, а прямоугольной формы.

Эта печь опередила свое время примерно на 150 лет, и только в 20 в. стали выпускать усовершенствованные печи на основе печи Лехнера-Ломновского.

Открытый источник

Однако, несмотря на довольно большую популярность на юге России, печь генералов не смогла сравниться с утермарковскими печами. Печь Утермарка прочно завоевала свои позиции как наиболее удобная и практичная. Хотя и «печь в футляре» довольно долго удерживала свои позиции, и стала народной печью для большинства городского населения царской России.

Основной минус печи генералов был в том, что теплоёмкость печи, созданной ими, была небольшой, и применять ее можно было, в отличии от печей Утермарка, только при условии максимально низкой температуры не ниже -15 градусов на улице.

Знаменитый мастер-печник Собольщиков писал: «Печники наши, не зная внутреннего устройства утермарковых печей, позаимствовали только их круглую форму, а с ними и имя Утермарка. Теперь же и печи начали делать прямоугольные. Нынешнее устройство этих печей ничем не отличается от голландских печей».

Применяя некачественный кирпич, который очень быстро прогорал, у нас просто «угробили» теплоотдачу, КПД и экономность печей Утермарка.

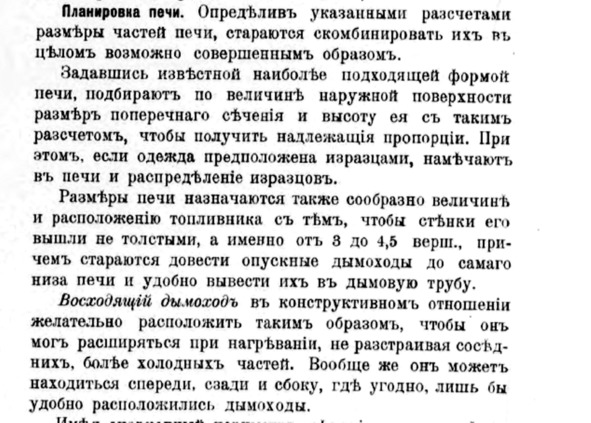

Печи с приточным с улицы воздухом и с циркуляцией внутреннего воздуха в помещении, для оптимального и быстрого обогрева помещения, стали применять очень давно, со временем они более усовершенствовались и изменились в лучшую сторону.

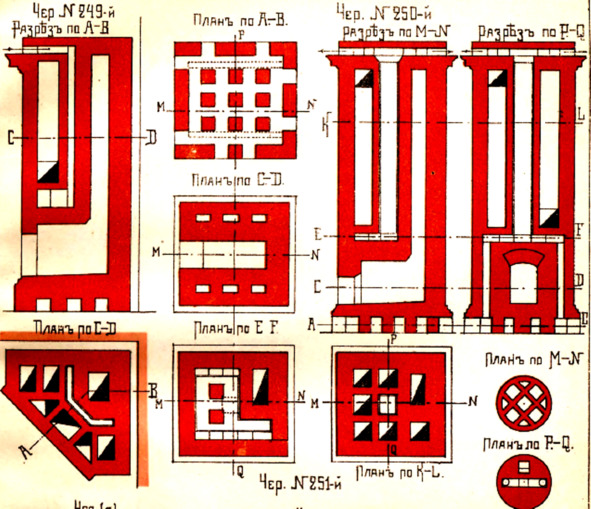

«Кирпичные комнатные печи большой теплоемкости» И. Цыганенко 1913 г.

«Кирпичные комнатные печи большой теплоемкости» И. Цыганенко 1913 г.

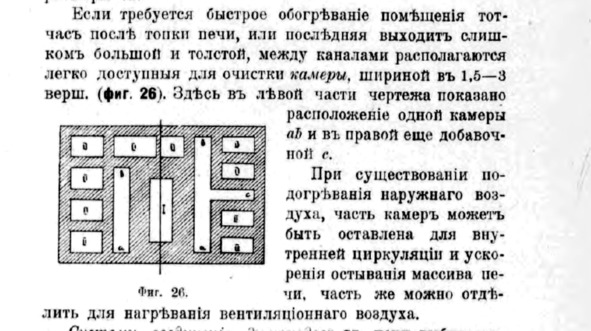

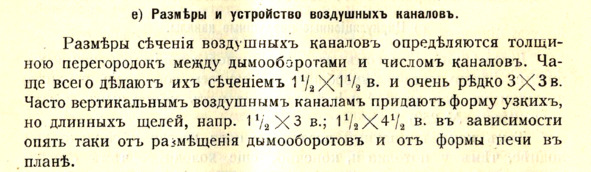

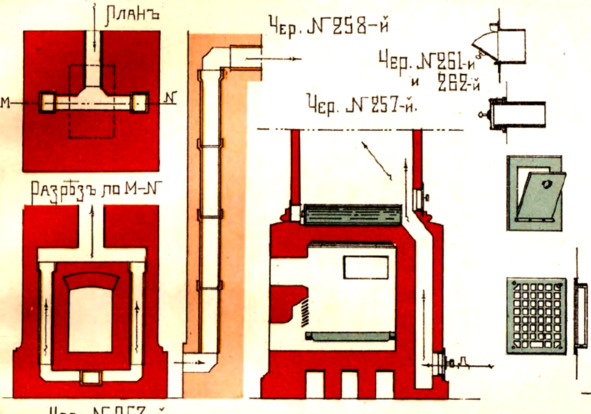

На чертеже №250 представлена более совершенная печь, в ней сделаны воздушные заборники воздуха у самого пола, а выход в верхней части печи. Воздух, поднимаясь по внутренним воздушным каналам, нагревается и выходит в помещение, вытесняя холодный, который, остывая, вновь попадает в печь. В более холодный период делался забор воздуха с подвального помещения.

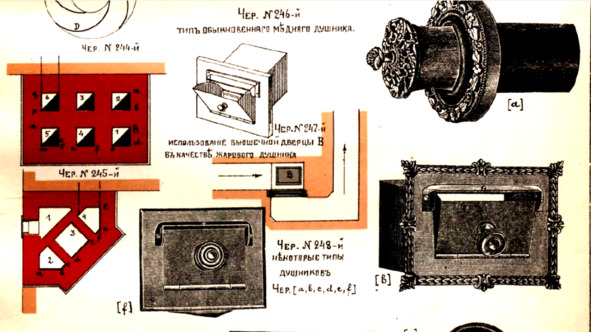

«Кирпичные комнатные печи большой теплоемкости» И. Цыганенко 1913 г.

На рисунке представлены виды душников для печей. С их помощью регулировали поступление тепла в комнаты.

«Кирпичные комнатные печи большой теплоемкости» И. Цыганенко 1913 г.

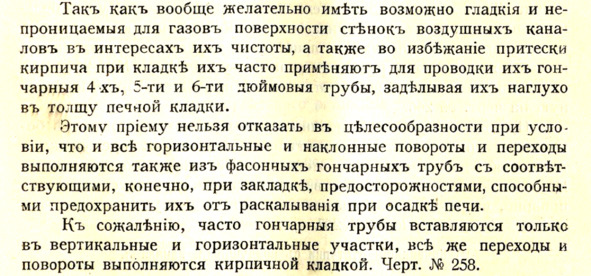

Это образцы различных печей с циркуляционными каналами для обогрева воздуха. В подобных печах направление движения воздуха и дыма происходило в одном направлении, но были печи, предложенные Собольщиковым, в которых дым сначала поднимался вертикально вверх, а затем зигзагообразно опускался вниз до самой дымовой трубы. Воздушные каналы применялись примерно так же, но нагрев воздуха был более интенсивным.

Такая печь инженера Собольщикова признана наиболее удачной среди печей с воздушной вентиляцией.

«Кирпичные комнатные печи большой теплоемкости» И. Цыганенко 1913 г.

Эти каналы необходимо было периодически чистить. Для этого были сделаны специальные прочистные дверцы и применялись плоские метелки. Внизу печи устраивались так называемые «пыльные мешки» для сбора пыли.

«Кирпичные комнатные печи большой теплоемкости» И. Цыганенко 1913 г.

«Кирпичные комнатные печи большой теплоемкости» И. Цыганенко 1913 г.

При таком способе циркуляции комнатные печи стало возможным встраивать в толщу стен, не мешая циркуляции воздуха и обогревает помещения двумя путями, с помощью прогрева от стенок печи и с помощью воздушных каналов.

Такие печи не распространились, поскольку было сильное противодействие печников, которые не хотели класть более сложные с их точки зрения печи и поэтому препятствовали их применению. Примитивизация и упрощение привели к потере части КПД.

То же самое произошло и с другими конструкциями печей. Вот печь Собольщикова отапливала помещение общим объемом 5000 кубометров и себя оправдывала16. А требовались несложные.

Нерусская печь: Гипокауст

Считается, что первую бездымовую систему отопления в Западной Европе изобрели древние римляне, и она просуществовала до VI в. нашей эры, времени падения Римской империи17 И то, и другое неточно.

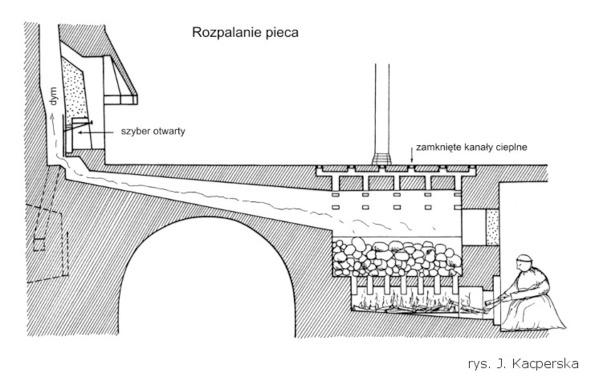

Above: The heat storage hypocaust in the Malbork castle in Poland

Во-первых, эту систему продолжали использовать в большей части Европы, а позже модернизировали в «отопительную систему под полом» – печь под полом, поверх которой клали гранитные камни, чтобы выпускать горячий воздух через вентили в полу18. Это значит, что комната, благодаря всего одной протопке печи, могла оставаться тёплой в течение нескольких дней.

Это гипокауст (hipokaust или gipokaust) – система отопления, распределяющая тепло от печи под полом по всему пространству19. Тепло затем поглощалось полом и поднималось по комнате выше. Эффект был подобен современной системе отопления горячей водой или электрической системе подогрева пола. Римский гипокауст характеризовался наличием пустого пространства под полом, которое создавалось с помощью небольших столбов, прикрытых сверху напольными плитами. Иногда тепло также проходило через пустоты в стенах, помогая согревать помещение.

Во-вторых, римляне не были первыми, кто придумал систему отопления, в которой тепло от огня распространялось под полом от одной стороны комнаты к другой. Китайские «kang» и «dikang», корейский «ondol» и афганский «tawakhaneh» были основаны на подобном принципе и относились к ещё более раннему времени. К тому же, римляне, вероятно, узнали о технологии от греков. Тем не менее, именно римляне модернизировали гипокауст в более сложную систему отопления, особенно в зданиях общественных бань, которые были построены по всей Европе и Средиземноморью20.

Технология также была популярной в Восточной Римской (Византийской) империи и использовалась в хаммамах арабами, которые снова популяризовали гипокауст в Западной Европе, когда построили дворец Альгамбры в XIII веке. В меньших и более дешёвых системах использовали трубы вместо столбов – их также применяли в небольших зданиях. Эти гипокаусты нагревали лишь часть пола. Подобный гипокауст всё ещё используется в отдалённой деревне в Испании.

Из-за небольшой тепловой вместимости римский гипокауст нужно было запускать постоянно. Добавление каменной комнаты для создания теплового хранилища гипокауста облегчило накапливание тепла, что означало отсутствие необходимости постоянно топить печь. В 1822 году было проведено множество экспериментов с целью повысить эффективность 400-летней системы гипокауста в польском замке Мальборк. Один такой эксперимент состоял в нагревании банкетного зала замка площадью 850 квадратных метров21

3 апреля холодную печь топили в течение трёх с половиной часов, используя 0,7 кубического метра дорогой древесины. Когда вентили в плитке открыли, горячий (200 ºC) воздух ворвался в банкетный зал, повысив температуру с 6 до 22,5° C всего за 20 минут. Затем заслонки были закрыты. К следующему утру (4 апреля) температура воздуха в комнате упала до 14° C. Заслонки были открыты вновь, и температура повысилась до 19° C за один час – без дополнительного разжигания печи.

5 апреля температура воздуха возле вентилей составляла 94° C, а температура в комнате повысилась с 10 до 16° C за полчаса. 6 апреля, спустя три дня после того, как огонь был погашен, воздух ещё оставался достаточно горячим, чтобы повысить температуру комнаты с 10 до 12° C. Даже 9 апреля, шесть дней спустя, тёплому (46° C) воздуху, поднимающемуся от вентилей, удавалось повысить температуру в зале с 8 до 10° C.

Во время своей поездки в 1438 году через Европу испанский путешественник Перо Тафур написал, что люди ставили «стулья с отверстиями над вентилями. Когда люди садились на эти стулья и не закрывали отверстия, тепло согревало их»22. Это похоже на «footstoves», которые использовали в Северной Европе в эпоху Средневековья.

Отопительные системы гипокауст главным образом использовались в Балтийском регионе северной Германии, Дании, Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше. В меньшей степени они были распространены на юге и востоке, в таких местах, как западная и южная Германия, Швейцария, Австрия, Чехия, Венгрия и Россия. Большая их часть была построена в 1400-х и 1500-х годах.

Исследование истории отопительной системы гипокауст продолжается и по сей день. В своём инновационном описании 1998-го года Клаус Биндженхаймер выяснил, что в Средневековой Европе в общей сложности насчитывалось 500 гипокаустов, 154 из которых были снабжены тепловым хранилищем (комнатой). С тех пор, однако, было обнаружено ещё большее количество гипокаустов. Например, в то время как у Биндженхаймера были доказательства существования всего двух отопительных систем гипокауста в Эстонии, в статье 2009 года Андреса Тваури было перечислено уже 95 таких систем23.

В общем в Балтийском регионе было зарегистрировано приблизительно 500 отопительных систем гипокауста; согласно последним оценкам, к концу XV века их количество равнялось 800—1000 штукам. Они использовались в монастырях, замках и других общественных зданиях, таких как богадельни, ратуши и больницы. В Старой Ливонии, которая находилась на территории современной Эстонии и Латвии, технология также нашла применение в частных домах. В Таллине, столице Эстонии, использование отопительной системы гипокауст не было исключением, и, по крайней мере, 54 таких системы были обнаружены там.

Обзор Андресом Тваури отопительной системы гипокауст в Эстонии изобилует техническими деталями. Специальные покрытия, или штепсели, изготовленные из металла, камня или обожжённой глины, должны были «запечатывать» вентили с горячим воздухом в плитках пола. Маленькие керамические блюда были помещены в горячие камни непосредственно под этими отверстиями. Предполагается, что на них выливали воду, чтобы получить пар и таким образом увеличить уровень влажности воздуха.

В домах Таллина комната с отопительной системой гипокауст и отапливаемая спальня на первом этаже обычно связывались лестничным пролётом.

Печь была покрыта цилиндрическим сводом, на котором для накапливания тепла были сложены камни диаметром 40—50 сантиметров. Кирпичи хранилища были положены так, чтобы сформировать три или четыре арки с промежутками приблизительно в 20 сантиметров между ними, и средневековые строители, вероятно, использовали старую бочку, чтобы сформировать арки хранилища. Именно там собирали саму печь.

Ныне в России на дачах и в загородных домах чаще всего возводятся «русские печи» по упрощённой технологии. Но это не собственно Русская печь, а «нерусская». На наш взгляд, строители (или владельцы участка) не учитывают всей печной системы, упрощая её. И строят, например, печь только для обогрева. Деревенские же печники в старину хранили свои секреты ремесла, передавая их сыновьям, поскольку, построив печь, они каждый год ещё приходили чистить дымоход и трубу от сажи, зная, в каком месте находится ключевой доступ к печи. Они также через годы могли «поправлять» печь, не строя её заново, и благодаря их опеке печь могла служить десятилетиями и веками.

Впрочем, в строительстве современной русской печи авторы сообщают и о новаторских решениях, как неизвестный на сайте Портал Тепла24. Другой неизвестный автор тоже знакомит с изобретательными решениями при кладке новой печи25. И третий автор рассуждает о пользе и инженерных недостатках классической Русской печи, забывая, правда, про сохранившихся ещё профессиональных печниках, с которыми можно посоветоваться26. Может, коллективными усилиями создастся новый продукт для загородного дома, более дешёвый, чем подвальные агрегаты с мощными титанами? Ведь печь в России остаётся актуальной, в Западной же Европе, особенно на Британских островах, в короткую зиму не всегда встретишь отапливаемые дома или комнаты, это дорогое удовольствие, хотя им в этой части не угнаться и за гипокаустами.

На наш взгляд, Русская печь и изба ещё не выработали свой ресурс, пережив другие способы отопления отдельно стоящих домов, которые требуют на обогрев больших средств. Но остаётся актуальной выработка новых современных улучшенных технологий отопления жилища.

Методология

Следует напомнить, что избой зовётся дом из брёвен – сосновых, дубовых, кедровых, лиственничных. Он самый комфортный, потому что «дышит» печью и с её помощью благотворно влияет на жильцов.

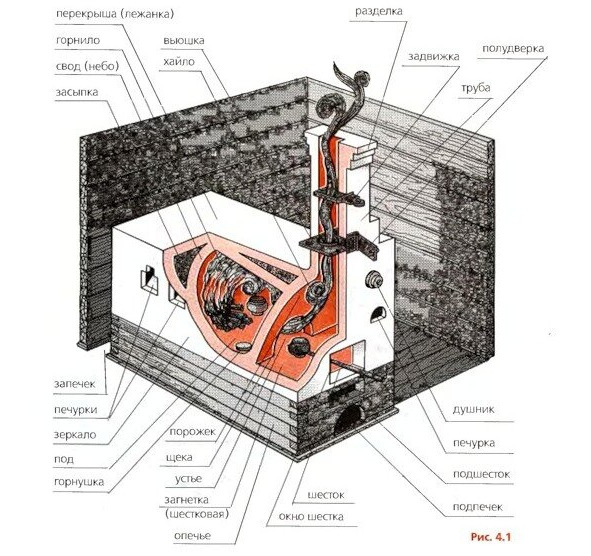

Рис 2. Схема классической Русской печи

В последние 10—15 лет большое распространение получили печи с бесканальной конвективной системой, так называемые колпаковые печи. На наш взгляд, это произошло в первую очередь потому, что такие системы обладают очень гибкой архитектурой и открывают большие возможности для построения печей различной конфигурации (Рис. 2). С появлением интернет-форумов на печную тематику начались (непрекращающиеся и до сих пор) споры о том, какая конвективная система для кирпичных печей предпочтительнее. Таким образом, тема колпаковых печей еще больше стала набирать обороты. Основоположником этого направления был известный металлург Владимир Ефимович Грум-Гржимайло (1864—1928), а продолжателем дела стал его ученик И. С. Подгородников, разработавший довольно много конструкций, а также концепций печей, которые широко применяются и сейчас.

Изобретатель Подгородников (Подгородник) – автор и основоположник серии двухколпаковых бытовых печей, после гражданской войны вернулся в Белоруссию, в Шклов. Там он устроился работать теплотехником на бумажную фабрику. Столкнувшись сначала в своих скитаниях, а потом и в быту, с неважной работой кирпичных отопительных печей, которые плохо прогревались, быстро остывали, и не прогревали низа помещения, он, наблюдательный и склонный к анализу человек, стал думать об их усовершенствовании. И с 1926 г. вплотную занялся совершенствованием печей. Своими наблюдениями и сомнениями стал делиться с проф. Грум-Гржимайло, выдающимся инженером-металлургом, автором гидравлической теории движения газов. Ведет с ним переписку, строит в Шклове его печи, и ездит в Москву. В 1928 г. Подгородников получает приглашение перейти на работу в Московский проектный институт «Стальпроект»