Полная версия

Философия Русской избы. Монография

И главное: такую избу плотники умельцы могли сложить всего-навсего за один световой день, а при необходимости разобрать и перевезти на новое место, чтобы вновь отстроить. Но самое время приниматься за крышу!

«Курица на курице, а хохол на улице»

Нарисовался горделиво деревянный сруб, будущая изба. Поджидает, когда же над его торцовыми стенами возведут треугольные бревенчатые фронтоны, так называемые «щипцы». Они-то и будут держать на себе всю тяжесть подкровельных конструкций: «слеги», «кокоры», «потоки». И снова без единого гвоздя, орудуя лишь одним топором, мастерам удается сделать невообразимое – крышу!

Вы только посмотрите: параллельно боковым стенам в бревна щипцов врублены продольные горизонтальные бревна – «слеги», а поперек них выложены «кокоры» или «курицы» – тонкие стволы молодых елей с торчащими на конце корневищами.

Будто горделивые птицы глядят «курицы» очертаниями своих голов-корневищ на мир вокруг, вот-вот взлетят и исчезнут – только их и видели!

На загибающихся кверху концах «куриц» уложено длинное бревно с выдолбленным лотком – «поток», он же водосток, он же и опора всей крыши. Именно в «поток» упираются нижние концы кровельных досок, теснин, а верхние концы, на стыке обоих скатов крыши закреплены тяжелым бревном – «охлупнем».

Высоко взобрался «охлупень», на самый верх, и, словно выгибая конскую голову, выглядывает наружными концами вперед. А мастер-плотник возьми да и доведи до совершенства изгибы силуэта – вот и готов «конек», увенчавший творение!

«Весной веселит, летом холодит, осенью питает, зимой согревает»

На Руси, богатой бескрайними, дремучими лесами, издревле строили жилища из дерева, но не строили, а «рубили», как мы уже убедились. И ведь помимо топора, заготовленного, обсушенного заранее леса и толкового рукастого мастера ничего и не нужно было. Вот и получалось: во-первых, дешево; во-вторых, быстро – дерево, в отличие от камня, легко поддается обработке; в-третьих, гигиенично!

Дерево, подобно любому другому живому организму, дышит, а значит, дышит каждый, кто находится в деревянном доме. Легко и свободно дышит.

Да и как иначе: всегда в нем сухо и свежо, летом в полуденный зной прохладно, а зимой в лютый мороз тепло. Но есть у дерева непримиримые враги: огонь, сырость, жуки-древоточцы. Как ни руби, как ни укладывай, как ни прилаживай, бесполезно – не выстоять избе века вечные.

Дышим ли мы, спрятавшись в высокоэтажных, многоквартирных железобетонных домах, которым не так страшны огонь и влага, и, уж тем более, жуки? То ли дело изба! Протянешь руку, дотронешься до шероховатой поверхности бревен, разглядишь неповторимый, невообразимый доселе узор древесных волокон. Здесь и прошлое, и будущее, и настоящее с мыслью о недоварившейся еще в печи каше, о нелегкой зиме, предстоящей весне, что-то там еще уготовано7.

На Руси не было таких опустошительных эпидемий, как в Европе: вредоносные микробы, непривычные к жгучим дымам костра, уничтожались на корню.

Дымник

На первой фотографии деревни на избах не видно труб. А на другой, вроде б они, но причудливые. Это как раз дымники – дым из избы поднимается на чердак и утягивается наружу, выходя через фигурные отверстия.

Русская печь и варианты

Центром русского и вообще российского мира всегда была изба. Но центром семейного мира являлась русская печь. Печь даёт тепло дому и объединяет семью. Кто-то нарубил дров, кто-то принёс их домой и свалил напротив топки, другие растопили печь и поставили вариться кашу да щи, наладили самовар, и потом все вместе собрались за столом да пообедали за разговорами про хозяйство и события в селе и стране, про соседа, пришедшего с рыбалки, про своего забавного телёнка…

Огонь в доме первое дело. И в душе без огня неуютно. С ним жить веселее, потому что огонь приносит тепло. И много тепла несла русская печь, которая была незаменима в суровом климате. Похожая система отопления – изразцовая печь – действовала в Европе до новейшего времени, хотя она, на наш взгляд, более громоздка и энергозатратна. Впрочем, в географической центральной Европе чаще всего она отапливалась углём, а из экономии брикетами – прессованной угольной крошкой. Сейчас внутри изразцовой печи зачастую установлены газовые горелки.

Всё чаще слышно от людей, что они хотят себе, в новом доме, Русскую печь. Но оказывается, что русская печь, в их понимании, это любая большая кирпичная печь.

Однажды человек, назвавшийся печником, рассказывал автору о русской банной печи, которую сложили для его знакомого. И у него были с ней проблемы. Человек хотел проконсультироваться, что делать дальше и как заставить печников исправить то, что ему не нравится.

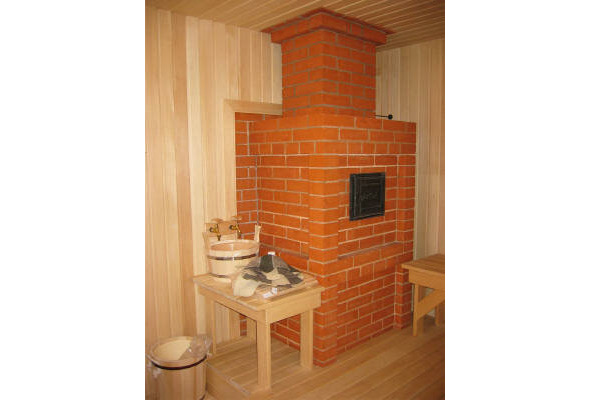

Кирпичная каменка

Рассказчик долго не мог понять: как это – русская печь в бане? Поехал смотреть Русскую банную печь. Приехав на объект, увидел современную кирпичную каменку с прямым нагревом камней.

Сделана печь была хорошо, но была испорчена самим хозяином. Видимо, печники не смогли донести до заказчика правила пользования.

Конечно, рассказчик стал уточнять, почему заказчик называет эту печь русской. И оказалось, что так сказали сами печники, которые её строили. Он сильно удивился, но после стал припоминать, что уже не раз слышал, как люди называли русскими печами и голландки, и лежанки, и плиты. До этого случая не придавал тому значения, но здесь его обескуражило, что так назвали печь именно печники, которые её строили.

Ему кажется, они должны были понимать и знать, что Русская печь – это совсем другая конструкция, и вряд ли здесь ошибка в терминологии. Скорее всего, это такой маркетинговый ход, бюрократический патриотизм нынче в моде.

Чтобы как-то отделить Русскую печь от «нерусских», знакомый печник решил рассказать о том, как выглядит Русская печь.

Классическая русская печь

Кирпичная Русская печь

Ру́сская печь – кирпичная или глинобитная для выпечки хлебобулочных изделий, приготовления пищи, отопления жилых помещений и различных других задач.

Простая русская печь, это:

– печь подовая (Под – горизонтальная плоскость в топке, на которую кладется топливо).

– с большим сводчатым топливником (горнилом),

– лежанкой на перекрыше печки

– шестком перед топливником, над которым располагалась труба.

– Вся эта конструкция покоилась на деревянном опечье.

Подовые печи

Заточив костёр в закрытое пространство, наши далёкие предки заложили начало искусства печестроения. Сначала это был очаг, ограждённый стенами. Позже появился дымоход (способ вытягивания дыма и сажи из печи) и каналы.

Но подовыми печи не называли, колосниковых топок ещё не было. При появлении этих топок нужно было как-то выделить одни печи от других, отсюда появилось название подовая топка и колосниковая топка.

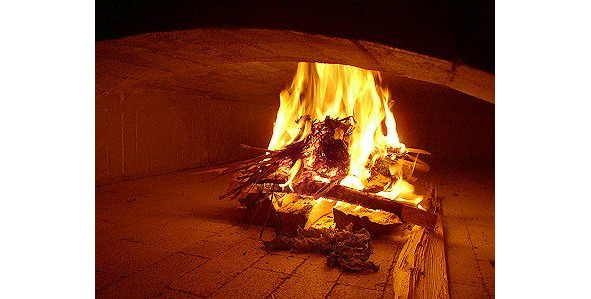

Подовая топка в хлебной печи

Колосниковая топка в круглой печи.

Отличается наличием чугунной либо стальной колосниковой решётки, через которую в печь стремится воздух.

Печь называется подовой из-за сплошного пода в её топке.

Подовая топка в старой русской печи

Подовой можно сделать, практически, любую печь.

Чаще всего подовыми делают бытовые печи, в которых нужно готовить.

Например, Русская печь и печи этого типа подовые. Но здесь можно также использовать и колосниковую решётку, расположив её ближе к шестку.

Основная особенность русской печи – тоннелеобразная сводчатая варочная камера – горнило, которое разогревается до 200ºС.

Это как раз та температура, которая требуется для выпечки хлеба.

Кроме того, разогретое горнило часами хранит тепло, а значит, в нем можно томить молоко, варить рассыпчатые каши, готовить жаркое.

Нетрудно перечислить и объяснить причины всенародного признания русской печи:

– Классическая Русская печь это, прежде всего, незатейливость и простота устройства и обслуживания,

– Русская печь даёт возможность выполнения в ней самых разнообразных и жизненно необходимых функций крестьянского быта.

Функции Русской печи:

– выпечка хлеба, варка и вечерний разогрев пищи;

– приготовление (запарка) корма для скота;

– приготовление горячей воды для хозяйственных нужд (мойка посуды и полов, стирка белья и т.д.);

– сушка одежды, овощей, грибов и зерна;

– использование варочной камеры в качестве банной парилки;

– использование перекрытия печи (вместе с подстроенными полатями) для спанья в холодное время года;

– отопление и вентиляция жилых помещений;

Основным недостатком классической русской печи является то, что она слабо обогревает нижние слои воздуха в помещении.

Исследования термического кпд русской печи в 1940-х годах дали результат 68%. Однако, для поддержания Русской печью температуры воздуха приходится затрачивать больше топлива.

Русская печь Теплушка

Сегодня редко можно встретить классическую, традиционную русскую печь.

Если вы в каком-то из старых деревенских домов и увидите «Русскую печь», то скорее всего это будет усовершенствованная русская печь, не имеющая деревянного подпечья и с дополнительно пристроенной, перед горнилом или сбоку печи, варочной плитой.

Такая конструкция называется «Теплушка», разработана она И. С. Подгородниковым.

В конструкции «Теплушки» в отличие от классической «Русской печи» прогревался низ печи, что сильно улучшало её КПД, климат в доме с такой печью стал более комфортным.

Впоследствии «Теплушки» заменили традиционные русские печи, и уже их стали называть тоже русскими.

Таким образом, сегодня пользователь называет «Русской печью» «Теплушка» Подгородникова. Основным отличием Теплушек от классических Русских печей является прогрев нижних рядов печи.

Итог: Отличием Русской печи от других теплоёмких печей является:

1. Большая сводчатая топка.

2. Горнило без дверцы, через которое в печь закладываются дрова.

3. Шесток перед горнилом.

Теплушка

Другие кирпичные печи неправильно называть русскими, даже если они построены русскими людьми на русской земле8.

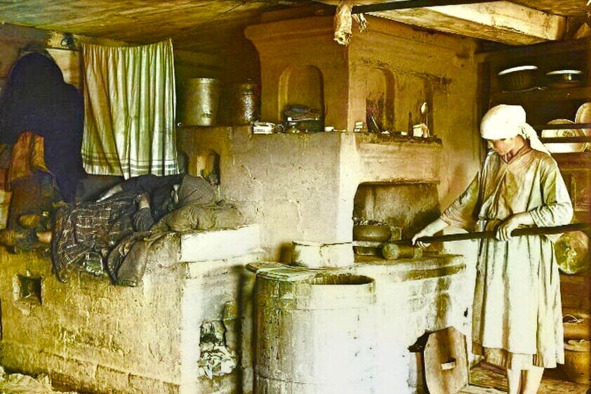

Русская печь крестьянского дома

Как мужик не мужик без хозяйки, так и дом не дом без печи. Печь – душа крестьянского дома, она стоит и дом не валится. Нет ничего мудрей крестьянской печи. Поставленная вместе с избой печь жила двести лет (хоть это не самоцель) и видела десятки поколений…

Русская каменная печь кормила, поила и утешала. На печи появлялись младенцы на свет. Проводили детство и встречали старость. На теплых печных камнях лечились, облегчали муку и уходили к Божьему свету. Как сердце не может остановиться, так и русская печь не может остыть, пока жива изба крестьянская.

А сколько сказок рассказано на печи, сколько чугунков с кашей достали ухватами! Какие ароматные шанежки дарила русская печь! Печи были такие огромные, что в печах купались. Подстилаешь солому себе и залезаешь голышом в крестьянскую печь с шайкой воды.

Только слышно за закрытой печной заслонкой – «От так!» «Охх, как славно»! «Охх, хорошо!»

Чугунок

Печь в нашем доме недавно отметила 107-летний День рождения. Мы видим с вами настоящий 80-летний чугунок и кирпичи еще царской России.

Но прошла сотня лет, и каменку в деревнях дополнили глиняной печью. С помощью деревянных брусьев, мелких камней и глины, выкладывали стены и печной свод. А сам свод в виде горлышка бутылки, где дым не расходился по избе, а уходил в отверстие в крыше. Глиняные печи есть в деревнях России и сегодня.

Глиняная печь крестьянского дома легко узнаваема по форме

Настоящая Русская печь, в нашем понимании, появилась вместе с кирпичом. Дешевый кирпич в деревню пришел в XIX веке. Он выдерживал печной жар, и стало возможным выложить закрытую печную трубу с дымоходом прямиком в крышу. Труба должна быть оптимально высотой в 5 м. Так черная каменка ушла в прошлое и пришла кирпичная печь.

Такая печь считалось небольшой и ставилась в небольших домах центральной России

Выкладывали из кирпичей главную печь в крестьянском доме так. 4—6 огромных столбов ставились в подполе (погребе) по центру крестьянской избы. На них сооружался опечек – деревянная платформа для печи, на опечке и выкладывалась печь. Главная печь стояла в горнице – самой большой комнате, совмещённой с кухней. В других частях дома ставились маленькие печи, они согревали крестьян в зиму, семьи по 10—17 человек.

А вот отец моего друга был инженером-геодезистом, и после Отечественной войны, вернувшись с фронта, всё лето проводил по работе на съёмках в деревнях Орловской области. Так он рассказывал, что вплоть до 50-х годов в деревнях встречались курные избы с земляным полом. Ему приходилось в таких ночевать. Стены в них были бархатно-черного цвета от копоти, но ему они нравились, воздух от них особенный, какой-то чистый, и не было там никакой «живности» – блох, комаров, клопов, мух, моли, что часто досаждало в деревне.

Мы с пацанами в деревне мылись в печи и соломку подстилали, чтобы не испачкаться углём… я все время удивлялся, как можно было влезть во внутрь печи, а оказывается, что печи и заслонки тогда были огромные и пространство позволяло внутри печи поместиться человеку… Да и копоть совсем не страшна, это же щёлочь, истинное мыло – смыл, и кожа хрустит!

Такие большие печи были обычным делом, а лежанка необходимым условием жизни

Выложить печь непростое дело. Она не должна быть «угарной», когда сильно дымит из-за неряшливой выкладки или незнания. Угар – бедствие русских деревень, угарный газ подкрадывался ночью незаметно и усыплял навсегда. Даже сейчас если перетопишь в доме печь, утром страдаешь от крохи угара. Голова раскалывается от боли, в ушах звон, все нутро выворачивает наизнанку. За угар отвечает глава семьи – нужно было лишь вовремя отодвинуть задвижку.

Печь не должна быть жадной – ела бы дров меньше, а жарила больше и согревала теплом. И при этом печь не должна «выть» – вкидывать дым в избу, когда на дворе сильный ветер. Ну и, конечно, хорошо, когда печь красавица. Чтоб гляделась невестой, с карнизами чтоб, с печурками для сушки всяческих платков, шапок да рукавиц.

Она, душенька, запекает, томит в горшочке, и хлебушек душевный даёт.

Все это было возможно лишь в руках искусного печника. Хороший печник ценился на вес золота, его переманивали губернии и волости, и вплоть до 1960-х годов уважаемой профессии печник учили в профессиональных училищах. Сейчас русские печи некому сложить, да и не нужны они дачникам городским.

Уходят в небытие последние крестьянские поколения, но безлюдная крестьянская изба умирает долго, десятилетиями. Это всё русская печь. Она стоит на своих массивных столбах по центру дома до последнего. И борется за него.

А история русской печи неотделима от эволюции безгорновой металлургии бронзы и стали, керамики, стеклоделания, химии, сопутствующей технологиям сушки и термообработки. Им больше трех тысяч лет.

Другое дело, что массовость её распространения среди лапотного населения Руси-России со второй половины 13-го века не объяснить без централизованной жилищной политики по финансированию обеспечения всего населения Орды массивными лежаночными ПЕЧАМИ и СРУБными избами (вместо полуземлянок с маленькими каминами-очагами).

А если честно посчитать, сколько «ужасные» ордынцы, наши предки, инвестировали «шёлковых» сасанидских сребро-рублей в строительство тысяч Ям с лошадьми, крепостей, дорог, в миллионы изб, то получим несколько триллионов долларов США…

Вся Евросеть скажет, что это невозможно. Красть у нас можно, а вкладывать в страну – нет.

Посуда для Русской печи: какой она была

Все знают, что в печи наши предки готовили множество блюд. У них была даже специальная посуда только для печек. Но что это была за посуда?

Чугунки.

В первую очередь, это горшки.

– Они заменяли нашим пращурам кастрюли. В них готовили всё – от каш и супов до мяса и топлёного молока. Делалась такая посуда ранее из глины, потом из чугуна – надёжного крепкого материала.

– Раньше горшки были тяжёлыми, но сейчас их делают из облегчённых сплавов. Ручек у чугунков, как правило, не было, и поэтому рядом с печью всегда под рукой был металлический ухват на длинной деревянной ручке, знакомый каждому по старым фильмам и сказкам.

– В горшках в печах готовили мясное, супы, овощи. Эти изделия были доступны нашим предкам и служили долго, передаваясь из одного поколения в другое.

Роскошный вид

– Сковородки тоже были хорошо известны хозяюшкам на Руси. В них можно было и блины пожарить, и картошку приготовить, и яичницу сделать. У тогдашних сковород ручки были, как правило, длиннее современных – чтобы можно было поудобнее расположить посуду на печи. Как и сейчас, тогда сковороды тоже имели разные диаметры по 15—45 см.

Сковороды.

– На Руси встречались и кастрюли, но тогдашние их образцы могли бы ввести нынешнюю хозяюшку в ступор. Их делали из глины или чугуна. Толщина стенок такой посуды должна быть не менее 1,5 см. А перед тем, как приготовить первое блюдо, такие кастрюльки нужно было прокалить. При этом посуда, точнее, её покрытие издавало немало дыма.

Казаны существуют и поныне, но сейчас в них обычно готовят что-то на кострах, а тогда – в печи. Если у последней не было специального горнила, то казан можно было окунуть в верхнюю часть плиты до самых ручек. Если крышка будет плотно закрыта, то блюдо будет напоминать еду прямо из печки.

Гусятницы и утятницы.

Гусятницы и утятницы на Руси нередко именовали жаровнями, а кое-где это название употребляется и поныне. Выделяются они нестандартной овальной формой. В такой посуде можно только что-нибудь потушить. Естественно, что и утятницы делали из прочных жаростойких материалов. Крышка на жаровне всегда очень плотно прилегала к посуде. Это не позволяло пару выходить наружу, и потому некоторые блюда удавалось приготовить великолепными9.

И это только в Русской печи. Таковая долгое время была одна, но исключительно для обогрева жилья были и есть несколько. О том зайдёт речь, а пока стоит сказать про ту пищу, которая тем или иным способом вышла из печи.

Деревенское меню у русских

Посуда на застолье в русском стиле разнообразна, как и яства, правда, лишь в праздники да в зимнее время. На полевых работах преобладала тюря и каши.

В меню обязательно будут соленые огурчики, квашёная капуста, маринованные грибочки, на первое – щи суточные, борщ московский и уха, из деликатесов – осетрина, икра красная и черная, дичь. Сибирские пельмени, варёная картошка, гурьевская каша, блины… А что из этого повседневно ели наши предки? Щи да каша – пища наша.

Обычная пища русских крестьян не отличалась большим разнообразием. Готовить нужно быстро и сытно, используя то, что выращено своими руками или собрано в лесу. Мяса ели немного, хотя испокон веков разводили кур, гусей, коров, коз и свиней. Щами наши предки называли любой суп, а не только с капустой, как сейчас. На огородах выращивали репу, капусту, свёклу, позднее картошку. Все это можно было сварить на воде или мясном бульоне, забелить молоком или сметаной – вот и весь рецепт. Весной в ход шел щавель или молодая крапива. Для «нажористости» добавляли «затолоку» из жареного сала, а в пост заправляли еду конопляным маслом.

В XVI в. можно было попробовать «шти борщовы», «шти капустны», «шти репяны». Часто ели тюрю – хлеб, раскрошенный небольшими кусками в квас, молоко или воду. Туда же могли добавить зелень, заправить это все постным маслом. Для ее приготовления не требовался огонь, поэтому можно было сделать и прямо в поле, куда крестьяне уходили работать на целый день. К тому же в летнюю жару от такой пищи не клонит в сон.

От тюри произошла сегодняшняя окрошка. А вот борщом называли сначала похлёбку из борщевика (не того, которым можно обжечься). Потом его стали готовить на свекольном квасе: разогревали в горшке, в кипяток бросали нарезанную свёклу, морковь, капусту и отправляли томиться в печь. Самыми калорийными в рационе были каши. Их в XVI в. было более 20 видов. Разные злаки, разные степени помола позволяли приготовить что-то новое.

Так же, как и со щами, наши предки не стали утруждать себя, и словом «каша» назвали любое густое варево из измельчённых продуктов. В разных губерниях популярностью пользовались разные каши. Например, в Тамбовской больше всего было проса. Из него делали не только кашу на воде или молоке, но и кулёш со свиным салом. В Новгородской, Тверской, Псковской губерниях готовили гущу – густую ячменную кашу из цельных зерен.

Каша стала неотъемлемой частью многих праздников, обрядов и ритуалов. Ею кормили молодых на свадьбах, работников после выполнения коллективной работы. «Бабкиной» кашей встречали новорождённых, «победной» отмечали ратные успехи, «мирной» закрепляли перемирие, а кутьёй поминали умершего. Хлеб на стол – и стол престол, а хлеба ни куска – и стол доска. Очень много ели хлеба. Крестьяне пекли его из ржаной муки. Так как это процесс трудоемкий, затевали его раз в неделю.

Хранили готовый продукт потом в специальных деревянных хлебницах. Для крестьянина хлеб был настолько важен, что без него начинался голод, даже если другой пищи было в достатке. В неурожайные годы в тесто добавляли лебеду, отруби, кору деревьев, молотые желуди. Хлеб также был атрибутом множества ритуалов. Встречали дорогих гостей «хлебом-солью», просфорами причащались, куличами разговлялись на Пасху, блинами провожали зиму на Масленицу, «жаворонками» встречали весну. Из муки пекли не только хлеб. Оладьи, блины, пряники, калачи, ватрушки нередко появлялись на столе. Блины в старину были из гречишной муки, рыхлые, пышные, кисловатые. Пирогов было великое множество, их подавали к определенным блюдам: с гречневой кашей – к щам из свежей капусты, к кислым – с солёной рыбой, с мясом – к лапше, с морковью – к ухе.

В ХVII в. было не менее 50 рецептов пирогов. Они отличались видом теста: дрожжевые, слоёные, пресные; способом выпечки: пряженые в масле, подовые. Менялись размеры и форма (круглые, квадратные, треугольные, вытянутые), способ размещения начинки (открытые – расстегаи) и закрытые.

Начинкой могли быть: мясо, рыба, яйца, каша, фрукты, овощи, ягоды, грибы, изюм, мак, горох, творог, рублёная зелень. Хороша закуска – квашена капустка. Зима на Руси долгая и суровая, поэтому так популярны были всевозможные соленья. Капусту квасили в бочках, в нее добавляли яблоки, клюкву, бруснику. Яблоки и клюкву также мочили. Когда появились огурцы, стали использовать и их. Особо почитали грибы. Грузди, рыжики, лисички, опята, волнушки – в каждом регионе – своё. Некоторые виды, например, белые и боровики, больше сушили. Ягоды сушили или смешивали для хранения с мёдом. Были и заготовки в печи, например, малину могли выложить ровным слоем на лист капусты и отправить в остывающую печь. Ягоды доходили до нужной кондиции, а высохший лист потом снимали с полученной лепешки. Картошка и пельмени.