Полная версия

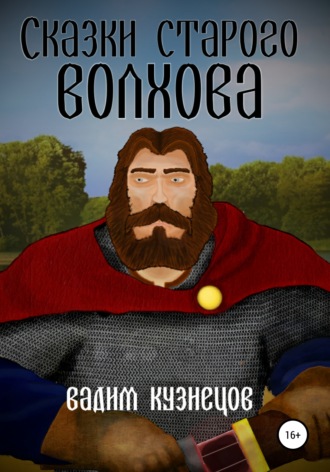

Сказки старого Волхова

Ничья, стало быть. Последний кон – решающий.

Леший нарочито медленно взял кружку, положил в нее кости и стал долго-долго трясти. По сторонам поплевывал, вверх-вниз поддувал, шептал да сапожищами по земле стучал. Будто не в кости играл, а танец обрядный вел. Три раза вкруг костра козликом проскакал, затем в другую сторону двинулся. Болька хотел было возразить, как лесовик трижды юлой вокруг себя крутанулся и выложил косточки на пенек. Четыре-три.

Косточки, конечно, неплохие лешаку выпали, но шансы есть. Болька уверенно взял в руки кружку, и тут над лесом пронзительно разнеслось:

– Ууух!

«Третий раз! Последний! Опоздал! Не успел!»

Вспыхнуло пламя костра выше верхушек сосен, и странный незнакомец сгинул, будто его и не было. Березовые чурбачки подскочили, как живые. Друг на дружку стали наскакивать, ветками-листиками обрастать да вверх кронами рваться. Не прошло и пары мгновений, как выросли новые деревья из мертвых обрезанных чурбанов. Прямо перед глазами села большая серая сова, зловеще моргнула, голову вокруг шеи крутанула, тяжелые крылья расправила. Брызнули в глаза Больки желтые предательские огоньки. Завертелось все, заплясало, запрыгало. На краю опушки паренек какой-то появился. Присмотрелся Болька, а это Первуша стоял в тумане белесом. Поднял старший брат голову, укоризненно покачал ею и отвернулся. В темный лес пошел, в ночи растворяясь.

– Стой, Первуша! Не уходи, брат!

Кинулся Болька, подбежал, словно раненая, брошенная хозяином, собачонка. Хотел обнять братика, задержать, заговорить. Вернуть домой, к матушке.

Но лишь воздух поймал да серое совиное перышко. Растаял Первуша. Растворился, как хмарь болотная. Исчез, как туман утренний, как росинка малая, с цветка наземь опавшая.

3

Ясное солнышко встало над землей русской. Осветило ладные домики и поля, пшеницею колосящиеся. Живые лучи пробежали ласково, в каждую щелочку заглянули, любому подарили тепло и надежду. Буренки протяжно замычали, козочки заблеяли, и матушка подошла, родимая. Милая добрая мама. Налила крынку парного молока и улыбнулась. Испил из нее, возрадовался…

Очнулся Первуша неприкаянный. Глаза открыл, а перед ним лыбится страшная седая бабища. Ох, ну и суровая мамаша! Сама долговязая, вместо глаз – клюковки, волосья грязные и разлохмаченные. Нос длинный и толстый, сизый, как свекла; а груди долгие и худые. Такие продолжительные, что у самого жирного пупа болтались. Улыбнулась карга кривым беззубым ртом и свои титьки колбасные за спину забросила…

Понял бедный Первуша, что испил молока от этой нелегкой бабищи. Заплакал горестно. На руки свои посмотрел: на ладонях начали прорастать волосы, горлом пошла слизь зеленая, и по венам будто змеи холодные пробежались!

Вспомнил смутно, что приключилось. Горе-то какое! Унес его из мест родных скорбный дедушка. Отобрал от людей, в мир лесной обратил безвозвратно. И теперь в мыслях все перемешалось-спуталось. Стал забывать Первуша и дом родной, и людей, что с ним вместе жили. Лица сродственников стирались из памяти…

– Ну что с тобой, милок? – прошелестела старая лешачиха. – Теперь ты наш, истинный лесовик. Будем звать тебя, младшенький, Лешкою…

Первуша вскочил на ноги, как ужаленный, и вновь упал, ибо в глазах все расплылось-помутилось. Взор рябой молочнистый туман застил, голоса-шепотунчики в больной голове предательски зазвенели:

«Лесовик ты теперь… будем звать Лешкою…»

А ветхая изба закачалась, закружилась. Огляделся Первуша. Темные углы ощерились вязкой паутиною, тараканы да светляки усы топорщили. Запели половицы гнилые, заскрипели лавки грязные, засмердели драные подштанники.

Провел рукой Первуша перед глазами, и вроде бы отступил морок. Только темная изба никуда не подевалась. Второй раз встал на ноги и бросился прочь из дома нечистого.

На свежий воздух выскочил и, спотыкаясь, к колодезю покосившемуся подбежал. Продышался Первуша, прочухался. В бадью руки опустил и умылся, а потом глянул в воду и чуть ум свой последний не потерял.

Черная вода по краям бадьи раздвинулась, и показалась гладь зеркальная, а там… заместо лица человеческого страшная чудовищная образина корячилась. Глаза-щелочки, щеки сухими травами ковыльными поросли, волос на главе нет, лишь кора древесная замшелая, а нос заменила шишка еловая!

«…Наш ты теперь. Будем звать Лешкою…»

Закричал Первуша, забился в безудержном ужасе и побежал прочь от избы проклятой, от карги лесной да от бадьи с черным ненавистным зеркалом.

Да только от себя-то не уйти!

А Первуша припустил так, что засверкали пяточки, и искры стали вылетать из-под его ног человеческих. Но то не шпоры на сапогах искрили, а когти звериные, из пальцев торчащие. Это они по каменьям стучали да искорки высекали. Ибо не человек он уже, а безобразная нежить лесная.

Посмотрел вокруг Первуша несчастный. Лес знакомый и одновременно неведомый. Все перемешалось, все сикось-накось сдвинулось. Мир явный и навий воедино переплелись, словно ветки древесные, по случайности растущие. Сомкнулось все, запуталось, завертелось в чудовищной пляске бесовской.

Вот и озерцо лесное, заболоченное, с ранних лет знакомое. Да дерева стояли рядом не те, что примечал по младости. Березки домиком, странно скособоченные. Вдаль тянулись не елки, а дубы кряжистые на высоких склонах. Ветками корявыми махали, листьями желтыми шуршали, коренья под ноги предательски подставляли.

И упал Первуша измученный, задышал часто.

А как на земле оказался, так ветви дуба столетнего нагнулись и окутали, оплели тело слабое. Ростки холодные насквозь руки-ноги проклюнулись, на главу венок дубовый опустился, да пара желудей упала, по зубам они стукнули.

Кряжистый дуб вековой кроной махнул, на стволе его щелки глаз нарисовались, да рот корявый открылся с протяжным скрипом.

– Далеко ли собрался? – прогремело сверху так властно, что Первуша весь сжался и задрожал от ужаса.

– Отпустите к мамоньке! – только и проблеял жалобно, словно овечка.

– Поздно, Лешка! Не смог тебя братец вызволить…

– За что? – заскулил Первуша, хотя и знал, что бесполезно это.

– Душа твоя со дня рожденья лесу обещана, ибо не благословлен ты богами! Ни славянскими, ни иными идолами, потому и жить тебе суждено средь леса темного да болота топкого! – прогремел дуб столетний, ветвями качая. – Это я тебе говорю, самый древний леший. Дуб-дубовик, который жил здесь с испокон веков! Давно это было. Тогда и ты, Лешка, еще не зачат был, на месте села вашего лес дремучий листами по ветру шелестел, а людьми и не пахло вовсе. Многие версты на все стороны кругосвета мое зеленое царство простиралось, и богат лес был зверьем пушистым да птицей красноперой, в озерах рыбы водилось-не переводилось, и казалось наше житье-бытье мирным и счастливым. Вечным! Но всему приходит нежданный конец. От шелухи мирской, от козявки малой, от двуногих вредителей! Объявились люди в моих дремучих лесах, стали дома рубить, рыбу удить, да зверя себе на потребу бить. Причем род ваш людской очень уж до даров, легко достающихся, жаден оказался. Надо теплую шапку на зиму – не одну лису убьют, а целый выводок. Сколько встретят в лесу, столько и забьют! Пойдет славянин на рыбалку – цельную корзину натаскает. Да так, чтобы на неделю с запасом хватило. А на следующий день опять сети плетет, аспид! А девицы-красавицы так поляны ягодные да грибные ельники обдерут-обкорнают, что опосля лет пять там ничего не родится. Разве ж можно так?

– Ну…

– Молчи, Лешка! Ничего нам не оставалось, как губить русский народ! Гнобить да пакостить! С пути сбивать, в чащобы заводить, а кое-кого посмышленее брать себе в услужение. Повезло тебе, что сызмальства лес любил, потому и живой остался. А ведь могло все иначе обернутся! Много есть чего в этом лесу у меня, хотя и стар я уже. Грибы любые – боровики да солоники, красноголовые, моховые… Да и всякой мелочи наберешь, коли захочешь. Ягоды – полно! Малина лесная сладкая, черника гроздьями наливается, есть и брусника с клюквою. Все тебе отдаю, Лешка! Зверья – навалом! Белки рыжие, лисы пушистые, несколько медведей живут в далеких урочищах. Волки тоже имеются, как без них? Кто серых кормить зимой будет? Хозяйствуй! Всяка тварь нужна лесу, всякая! Хоть мелкая, хоть злобная, хоть с виду никчемная! Потому и пропадают люди зимой чаще, чтобы волчишки мои сыты были да суровые морозы перенесли. Благодарствуй, что жив будешь!

– Да, что за жизнь это? С шишкою безобразной вместо носа?

– Вечная! Лешие не умирают, как и я, древний Дуб. Старый уже, врос в эту землю корнями, двинуться с места не могу, но до сих пор порядок блюду на несколько верст в округе. Сынок мой, большеногий Вересень, покамест бегает, но тоже не вечен, как и жинка его, что тебя молочком поила. Любой лешак, если молодой, по всему лесу ходит-рыскает, козни людям творит, за хозяйством и всякой тварью живой присматривает. А потом стареет, грузнеет да прирастает корнями к этому старому болоту! А ведь раньше плескалось тут красивое озеро! Налимы водились! Караси! Все ваша братия человечья испоганила-разорила! Так что быть тебе, Лешка, новым хозяином туточки. А коли откажешься – рядом со мной в древесном стволе окажешься. Жизнь-то моя вечная, но невеселая. Смотри, не порадуешься!

Раскололся вдоль ствола дуб крепкий и показал старый лешак нутро свое. А там рыжая гниль одна, все потрескалось, провалилось. Жуки кору точили, мураши яйца откладывали, а в самой глубине змеи сидели черные. Шипели, в клубки сворачивались и грызли тело старого лешего. Живое существо ели поедом.

– Что ж ты, хозяин лесной, не приструнишь гадов ползучих? – удивился Первуша.

– Я лишь над зверьем да птицей господином поставлен. Не подвластны змеюки мне, одно слово – гады! У них свой хозяин имеется, видеть коего не положено никому из нас. Лишь на зиму гаденыши засыпают, малый передых дают, и кора дубовая заново отрастает. Но по весне просыпаются змеи и вновь съедают за лето одежку древесную… Ну что, будешь Лешкою или вторым дубком со мной рядком? Змеи любят молоденькую деревяшечку! Каков ответ твой, отроче избранный?

Чуть кивнул головой Первуша, соглашаясь покорно, и разошлись в стороны корни дуба цепкие, освободили руки-ноги, отпустили на волю нечисть новообращенную. Поднялся, кряхтя, Первуша, который имя новое получил и жизнь иную, потустороннюю. Пришел в лес мальчиком, а стал слугою лесным, Лешкою.

И сразу мир вокруг преобразился. Чудесным стал и красивым. Исчезли темные тени, все беззаботно заиграло жизнью. И запахи новые почувствовались, и голоса послышались.

– Принеси орешков! Принеси! – прожурчало сбоку. Оглянулся Лешка, а это белка рыжая вертихвостая. И не слышно, как говорит, но голос в самой голове эхом отдается, и все понятно становится.

– А мне комариков подгони, подгони! – прохлюпал кто-то.

Открылось знание новое, неведомое. Стал Лешка языки иных существ понимать: и звериный, и птичий, и любой мелкой жужелицы.

Пробудился лес беспокойный. Наперебой начали твари всякие подпевать, перешушукиваться, подарки от нового лесного хозяина выпрашивать.

– Червячков!

– Ягод! Грибов!

– Молодую курочку!

– Человечка, человечка мягонького!

Оглянулся молодой леший и увидел волка серого, что стоял рядом, зубы скалил да огромным языком облизывался. Но не страшно уже стало, ибо понял Лешка, что все ужасное позади, ибо смерти дальше не будет, а будет жизнь иная, вечная. Стал он совсем своим в темном лесу заповедном. И теперь все зверье слушаться Лешку обязано и почитать, словно отца родного.

Осмелел шишконосый мальчик да и зыркнул на зверя грозного так укоряюще, что задрожала шерсть на загривке у волчины матерого, и притих он, скуля. Присел, куцый хвост поджавши.

– Молодец, Лешка! Держи их в узде, серых! Голодный волк более послушен. А стая волчья сильнее будет бера могучего. Медовые разбойники чаще поодиночке живут. Хотя и самые сильные звери в наших лесах северных. Волки стаями охотятся, а какова свора по числу окажется, все от тебя, Лешка, зависеть будет. Далее – всякой твари свой уголок выдели да кормом обеспечь. За лесом неустанно следи – сухостой убирай, а молодняк расти, поливай. Проезжие дороги да большаки заваливай, чтобы людей по лесу меньше шастало, а вот тропки для лося в порядке держи.

Понял Лешка, что Дуб стал ему указания давать, как холопу новому.

– Не слишком ли много у меня службы? А что ж, сынок-то твой не будет за лесом ухаживать?

Дерево вековое сморщилось и погрустнело. Лешка увидел каплю смолы на коре дряблой, как слезу на дедовском веке. Но брови кряжистые старый леший угрюмо сдвинул, да прокряхтел:

– Лес большой, да и сын дурной. Сорока мне рассказала, как он с братом твоим в кости играл, чуть было не продул, сыч колченогий! Этому доходяге вообще ничего доверить нельзя, в прошлом годе соседям за Каменным поясом полсотни белок да куниц проиграл! Совсем меня разорил, паскудник! А еще страсть как пьяных путников любит, да ладно бы в лес заводил да губил, как положено. Ан нет! Такие непотребства творит, что рассказать стыдно. Вместе с пьяницами в лесу хмелем угощается, а потом они и пакостят на пару. Ко вдовам да молодым девкам в темной ночи они, огульные безобразники, залазят. Оттого, правда, и рождаются такие, как ты, готовые лешаки.

Задумался Лешка, начал родителей своих вспоминать. Глаза закрыл да представил. Но словно пелена в голове, паутина клейкая образовалась, и не увидел он ни отца своего, ни мать родную…

Часть вторая. Кузнецы и разбойники

4

Прошли года, словно птицы перелетные крыльями прохлопали. Лет пять миновало, и столько же зим снегами дни человеческие замело. А кое-кому и кости. Все переменилось. Старое отжило и скончалось, молодое подросло, к свету потянулось.

Восемнадцать годков исполнилось Больке. Окреп и возмужал бывший мальчишка. Статен стал и красив. Белые волосы, голубые глаза, лицо пригожее. Ни прыща, ни щербинки малой. Девкам – на загляденье, а старикам – помощник да защитник.

Не дожила бедная мамка до дня этого. Как сгинул Первуша в лесу проклятом, так и захворала несчастная баба. Год всего протянула, старшого сынка вспоминая, и померла на исходе лютой зимы. Угасла, истлела, аки лучина в седой ночи. А, умирая, наказала Больке, чтобы нашел себе по душе дело славное, как любому истинному славянину заведено. Умельцем стать, плотником или кузнецом. Себя обеспечить да жену будущую.

Болеслав-то с топориком ладно умел обращаться, любая деревяшка под его рукой на дело шла. Стол сколотить, дверь поставить – это все в удовольствие было. Но в родном селении жило много сноровистых мужиков, эдак себя не прокормишь. Посему надо в ученики идти: в большой город податься или еще куда, но обязательно попасть к хорошему мастеру.

Малуша, колдунья старая, помогала сиротской семье, приглядывала за Болькой и на путь истинный наставляла. Все те годы, что без мамки Болеслав жил, подкидывала умелому отроку малую работенку, за что кормила да одежу латала. Но вырос он из отроческих портков, грудь раздалась, рубаху треская, и настало время покинуть дом родительский. По миру походить да уму-разуму набираться.

Болеслав, конечно, не о такой доле мечтал. Помнил отца своего, хотя и мал был, когда погиб Усыня. Воином хотел стать Болеслав, защищать землю родную! Много раз во снах полуночных видел отца на белом коне, вдаль закатных лесов летящим. Алый плащ по ветру развевается, конь жаром пышет, и удалой молодец гонит-разит окаянного супостата. Меч багровым светом в лучах солнца пылает яростно. Почему-то клинок добрый больше всего и запомнился. Как закроешь глаза – так и сияет, аки светоч, меч отцовский!

Кручинился Болеслав, думы тяжелые одолевали. Не брали в княжескую дружину кого ни попадя. Пока не заслужил подвигом или словом добрым от людей хороших не заручился. Покамест придется постранствовать по свету, мир посмотреть и себя-баламошку показать. А вот когда из молодого дурака умный муж вырастет, тогда и добьется он всего, чего сам захочет.

На пять верст к востоку от родного села Медвежьего широкий тракт пролегал, выходящий прямо на Ладогу. К реке Волхову и граду большому. Именно туда держал путь Болеслав.

Возле самого тракта стояла вековая сосна, рядом – старая кузня. Знали обо этом все местные люди, и по-разному к хозяину относились. Кузня на высоком холме, а изба кузнеца – чуть поодаль. На отшибе жил мастер молота и клещей, обособленно ото всей общины. Но мудро поставил себе жилье на большой дороге. Всегда работою обеспечен, ибо место наезженное. Кто-то считал, что якшается кузнец Горазд с нечистой силой, но Болеслав не верил этому. А как в путь отправился после обеда, то к вечеру и подошел к старой кузнице. Думал, что не откажет хозяин приютиться путнику на одну ночь.

Кузня закрытой оказалась, стены уже остывали. И направил стопы свои вниз Болеслав, где виднелся дом кузнеца, да малый дворик, жердинами огороженный.

Но лишь ближе подошел, как послышался крик бабий:

– Волк! Волк! Спаси, родненький!

Дверь избы распахнулась, оттуда выскочил бородатый кузнец, дернул кол из забора и побежал на отчаянный крик. Следом бросилась лохматая дворовая псина.

Болеслав быстро перелез через изгородь.

Огромный взъерошенный волк стоял возле свинарника и жадно облизывался. Охота удалась… На пожухлой траве лежало тельце поросенка, обильно забрызганное кровью. Задрал-таки, ирод! Волчина только собрался пообедать свежатиной, как дворовый пес обнаружил прожорливого серого вора и приготовился защищать хозяйское имущество. Собака была ниже волка, но показывала, что умеет постоять за себя. Пес отчаянно лаял. Однако он, широко растопырив лапы, не решался бросаться на зверя без команды. А волк облизывался голодной слюной, скалил зубы, не желая бросать добычу.

– Взять его, Дружок! Взять! – закричал кузнец и сам уверенно приблизился к лохматому татю, желая двинуть его колом наотмашь. Но – беда! Ноги предательски скользнули по сырой траве, и мужик полетел оземь, лишь слегка чиркнув палкой по серой морде. Волчина ощерился, клацнув зубами. Через мгновение зверь оставил мертвого поросенка и напал на беззащитного кузнеца, но Дружок прыгнул, мелькнув серой тенью, вцепился в лапу хищника. Волк раскрыл пасть, дабы прокусить горло надоедливому псу. Дружок завертелся, но не ослаблял хватки, защищая хозяина. Болеслав недолго думал, поднял первый попавшийся камень и дуриком запустил в башку дикого зверя. Попал! Волк завыл, поскуливая и задирая голову вверх, что дало кузнецу отменный шанс, и он быстро вогнал кол в открывшуюся серую шею.

Но рано было радоваться. Волчина не один пришел за поросятами. Из-за забора мелькнули еще две серые тени и немедленно бросились на людей. Болеслав уже видел летящих через изгородь зверей с красными открытыми пастями, белыми клыками, как что-то пошло не так.

Все остановилось. В темном лесу позади тына могучие дерева раздвинулись, шелестя листвой, и в проеме силуэт неясный нарисовался. Человек-нечеловек, дух или нежить лесная? И чем-то знакомым тень безликая Болеславу показалась. Запах детства в носу защекотал, быстрые искорки меж глаз пробежали. Непонятно, что сделалось, но остановились волки, как по чудодейному волшебству. Заскулили, хвосты поджали и потрусили нехотя в темный лес.

Кузнец уже вылез из-под убитого зверя, хотел кому, убегающему, кол засадить, но остановил его Болеслав.

– Не надо, сами уйдут! Верь мне, дядько Горазд!

Кузнец немного дернулся, но сплюнул и бросил жердину, увидев, что звери покорно возвращаются в лес. Правда, напоследок, обернулся один волчина и так пронзительно посмотрел своими желтыми глазами, жуткими, словно сама смерть. Аж мурашки по коже пробежали…

– Кабы батьку не знал твоего, то бы и не послушал! – вернул Болеслава в реальность кузнец. – Усыня слов на ветер не бросал и мудр был. А я чую, в него ты пошел, не то, что братец твой неразумный. Ну, да ладно, спасибо за подмогу. Подмоги, приберемся тут, в баньку сходим, а опосля потолкуем.

До чего хороша банька! Деревенская русская баня! Как приятно скинуть с себя всю одежду и броситься в тесную каморку, пахнущую лесом, забраться на полок, вытянуть ноги и подставить спину обжигающему березовому веничку! Ух, замечательно! Ух, еще, еще поддай жару! Изумительно хорошо впитать всеми порами уставшего тела березовую прель, прочистить легкие горячим, обжигающим грудь, воздухом русской парной. Здорово! Стойко выдержать залихватские удары банщика, а когда пар становится невыносимым, выскочить, забыв про все, и нырнуть в прорубь с ледяной водой! Воистину, райское блаженство!

Проруби, правда, не было. Чай, не зима еще, но пруд с освежающей водицей имелся. Туда-то и рванул Болеслав, подгоняемый неугомонным Гораздом. Краснощекий кузнец преследовал его и, настигая, от души лупцевал веником по спине, покуда Болеслав не нырнул в холодную воду.

Настала ночь. Звезды уже разбросались по небу серебристым веером, следуя за своим поводырем – лимонным полумесяцем, освещая зеленые верхушки сосен и небольшое хозяйство кузнеца. Вокруг опустилась незабываемая девственная тишина. Только Дружок совершал вечерний дозор, изредка лая для порядка на грачей-безобразников, залетающих на огород.

Горазд и Болеслав сидели за широким столом в избе и ужинали. Кузнец налил себе медовухи, а гостю предложил квас:

– Не обессудь, но рано тебе, Болеслав, сын Усыни, хмельное пить. Ты еще даже в бою смертном не был и крови настоящей не видел… Вот, как станешь ты старым и дебелым, тогда и пей, сколько выдюжишь. Покуда детей не наделал, не положено себя баловать мужу, а жинке – вообще нельзя. Пьяные бабы дурны становятся. Злы и похотливы. Все беды от них случаются.

Кузнец приумолк, так как вошла жена его, Румяна. Она предложила жареную рыбу, поставив объемную тарелку посередине. Еще угостила собственными овощами: зеленый лук, душистый чеснок, репа, морковь.

– Стало быть, хочешь дело какое освоить? – спросил хозяин, хрустя яблоком.

– Да я, дядько Горазд, в Ладогу иду…

– Чую, чую кровь Усыни. Богатырскую! Воем стать хочешь, как отец. А приданого-то он тебе не оставил. Ни плохонькой кольчужки, ни дрянной сабельки. Сгинул на берегах Волхова, – Горазд вздохнул и налил себе еще меда. – Много верст мы вместе с отцом твоим прошли, многих врагов били. И на Севере обретались, и на южных пределах. И с норманнами бились, и с половцами, и с еще какими подлыми татями. Помню, как за житницы суздальские бились! Тогда много наших полегло, но не пустили мы хмырей чумазых в русские леса, не дали разорять поля и пастбища. Вот ты даже не знаешь, где град этот, Суздаль. Далече, Болька, сильно далече от лесов нашенских. За один день не дойтить, да и за неделю тоже. Велика Русь, необозрима и не обхожена, но богатыри русские, хоть и живут все в разных краях, завсегда друг за друга стоят. Друг за друга и за землю родную! Словно пальцы в могучем мужицком кулаке! Коли великая беда где приключается, клич идет по всей Родине нашей, и едут конными, идут пешими вои со всех земель и весей. С запада и востока, с северных лесов и южных болот. Идут бронные и простолюдины. Кто в лаптях, а кто в сапогах дорогих. С мечами идут и с кольями. Весь честной род славянский собирается. Выступают могучей дружиной и отвечают по чести супротивнику. Ломают хребет любому ворогу. Так было, так и будет во все времена, Болька!

С последними словами Горазд сильно ударил кулаком по столу, что Болька аж вздрогнул. Однако, взглянув в добрые глаза кузнеца, осмелился спросить:

– А какой он был при жизни, отец мой?

– Усыня? Хоробр и яростен! Бился, как будто бессмертен он, никогда ничего не боялся.

– А что за меч у него был, дядько?

– Меч? – удивился Горазд, откидывая налипшие волосья с горящих глаз. – А тебе откель про отцов клинок ведомо?

– Снится мне отец на коне и с мечом багровым. Часто снится.

– Кабы не был ты его сын родной, не рассказал бы я этого. Ибо… Хороший меч у Усыни имелся, заговоренный. Из камня небесного, метеоритного. По-особенному выкован да богами освящен.

– Вы ли ковали, дядько? – изумился Болеслав.

– Не я. Прадед твой… – и тут кузнец вдруг замолчал, выпил очередную чарку, моргнул глазом заплывшим: – Спать пора. Завтра вставать раненько. Румяна, проводи Больку на сеновал. Он молод, а ночи теплые, не замерзнет.

5

Жена хозяина не мешала мужскому разговору и не появлялась в горнице без толку, поэтому рассмотреть ее Болеслав сумел только сейчас. Румяна казалась похожей на большую спелую грушу, полная и румяная, что и соответствовало ее имени. Сильные руки, в кости широкая, через одежду выделялась объемистая грудь. Бабы часто раздаются опосля родов, а потомства и не видать. Правда, в селе поговаривали, что у кузнеца молодая дочка имеется. Интересно, где ее прячут, подумал Болеслав, но спрашивать не решился.

Хозяйка молча проводила гостя в сарай, почти до верху наполненный сухим сеном. Душистый запах скошенной травы обволакивал и усыплял.