Полная версия

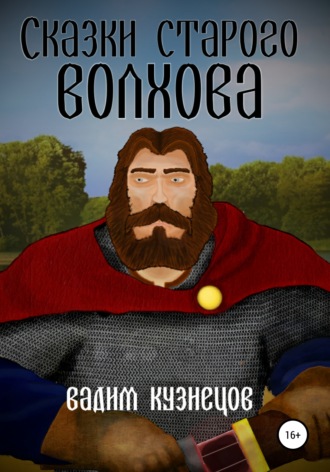

Сказки старого Волхова

Вадим Кузнецов

Сказки старого Волхова

На написание романа оказала влияние подлинная история, рассказанная прабабушкой моей, Апраксией Васенцовой, уроженкой деревни Сущево Вологодской области.

Пролог

Луна еле-еле выглядывала из-за низких тяжелых туч, освещая место недавней кровопролитной битвы. Северянам тяжело досталась победа над славянскими варварами, много хороших бойцов унеслось в Валгаллу, и скальды наверняка напишут оды в честь этого сражения.

Молодой рыжебородый варяг медленно обходил с воеводою поле брани. Эрик искал своего отца, великого конунга Олафа. Черные вороны кружили над брегом Волхова, пронзительно крича и махая крыльями. Могильные змеи клубились и шипели под ногами, и порою Эрик осторожно переступал, боясь потревожить черную гадину. Повсюду лежали в беспорядке тела северян и их противников – славян. Слышались редкие вздохи и протяжные стоны. Над брегом Волхова стоял терпкий запах крови и смерти.

Многие были еще живы, но встать уже не могли. Вот дюжий русич сжимает рукой стрелу, пробившую нагрудный доспех, хрипя, пуская пузыри. И видно было, что стоит вытащить наконечник – человек изойдет кровью. Другой уже ничего не мог сказать и даже пошевелиться – его голова расквашена тяжелым молотом. Чуть поодаль лежали два могучих богатыря – норманн и славянин. Они, словно братья, держались друг возле друга, но их объятия были смертельными. Славянин еле дышал, сжимая в руке обломок меча, который, казалось, едва мерцал красным светом. Другая рука воина висела безжизненно, а на окровавленном лице выступил горячий пот.

– Этот еще жив… – прошептал усатый воевода, показывая перчаткой на славянина.

– Вижу, – ответил рыжебородый, поправив рукавицу.

– Это именно тот богатырь, что зарубил не менее двух десятков наших людей! – ощерился воевода.

– Заберем его. Пусть ответит за норманнскую кровь.

– Хорошо.

– А как же отец?

Рядом с русичем лежал Олаф, конунг норманнов. Он отчаянно стискивал в руке боевой молот, что силой обладал волшебной. Олаф хрипел, изо рта текла струйкой горячая кровь, и заметили варяги, что в груди конунга едва подрагивает обломок разящей стали.

– Эрик… сын… – глухо прошептал раненый.

– Идите за лекарем, быть может, отца еще можно спасти, – рыжебородый склонился к отцу. Воевода кивнул и быстро зашагал в сторону перелеска.

– Отец! Ты еще жив? – Эрик усмехнулся в бороду и нагнулся поближе.

– Помоги… помоги мне…

Однако, рыжебородый, опасливо оглянувшись, и поняв, что они одни, безжалостно обхватил двумя руками обломок меча и еще глубже погрузил его в тело родителя. Сталь даже пробила варяжскую рукавицу и на землю капнула кровь.

– Что ты делаешь… отцеубийца! – захрипел Олаф.

– Ты никогда меня не любил! И не дал бы стать конунгом! – заключил Эрик. – А теперь волшебный молот – мой!

Олаф начал дышать быстро-быстро, и видно было, что он доживает последние мгновения.

– Молот не принесет тебе ничего… кроме смерти…

Эрик злобно рассмеялся, однако страх поселился в уголках его серых глаз.

– Я… Я… приду за тобой, мой любимый сын! – прошептал умирающий, навсегда опуская веки. Через мгновение его рука ослабла и пальцы беспомощно разжали рукоять боевого молота.

Часть первая. Рождение нечисти

1

Жили в одном славянском селе два родных брата. Одной матери сыновья. Старшой – Первак, а младшего Болькой отец назвал. Был он богатырь знатного рода, славен и могуч. Бился с недругами Руси повсюду: и на северных пределах, и в южных степях, а, говорят, что и за Каменный пояс хаживал. Случилось так, что не вернулся однажды богатырь из похода дальнего. Вот и остались малые кровиночки в раннем возрасте без отца. Одна мамка пострелят воспитывала, вдовью ношу женскую справно тянула. Ребята уже в возраст входили и способствовали матери, как могли. Болька рос покладистым и спокойным, а старшой – затейник да шалопут. Младшенький больше ремеслами да премудростями разными интересовался, а Первак промышлять любил. Глаза имел острые да зоркие. Знатный охотник, внимательный следопыт. То в лес с новорожденной зорькой навострится, то на вечернюю рыбалку пойдет. Все, какой-никакой прибыток для семейной корзины, лишний кусок в общем котле. А так как по малолетству, на серьезную охоту Первуша еще не ходил, то чаще из леса грибов да ягод приволакивал. Ну и меньшого братца иногда с собою брал. Особенно осенью, когда выпадали урожайные недели.

И вот пошли ребятки в лес поутру. Роса только-только упала с зеленой, подернутой холодком травы, как уже мальчишеские ножки ступили на узкую лесную тропу. Первуша знал много грибных мест и постоянно находил новые. То в темный ельничек мальцы зайдут, то в редкий березнячок, под каждое дерево заглянут. Туда-сюда обернутся. Глядишь, еще и полудня нет, а почти полны короба крепких боровичков.

– Ну что, Первуша, пора и домой иттить, – почесал загривок Болька. – Ужо полны наши коробочки.

– Согласен, малой. Только, давай вон к тому ручейку спустимся, да трохи порыщем. Я там давеча молодых красноголовых нашел. А если повезет, то и рыбешки какой словим. Мамане на добрую уху да приблудной котейке на забаву.

Устал Болька по лесу бродить, но старшого послушал. Продрались сквозь кустарничек, и сошли-сбежали к тихому ручейку. Походили чутка, но ничего не нашли путевого. То ли был кто до них, то ли слой красных грибов миновал, но окромя сизых поганок ничего на пологих бережках не выросло. Да и ручей зацвел, запаршивел, ряской болотной затянулся, лишь лягухи зеленые сидели да квакали.

– Нет грибов, – устало протянул Болька.

– Погодь… Смотри – косой! – прошептал Первак и осторожно рукой показал.

И, правда, на небольшом пригорке сидел, поджав длинные уши, маленький зайчишка. Однако, чудной. Еще зима не наступила, а он весь белый, точно теткиной простоквашей облит. Сидит зверек, голубыми глазами зыркает и человека совсем не страшится.

– Сейчас я его подобью… будет на ужин мясная похлебушка…

– Не надо, Первуша, странный он… – запричитал братик. – Может, старика лесного помощник.

Но старший уже не слышал Больку, достал охотничью приспособу: ремень с камушком. Раскрутил пращу, прицелился, да и метнул каменюку. В зверушку попал, да насмерть не забил. Зайчонка вздрогнул, вскочил и бросился наутек, ковыляя задней, пришибленной лапой. Побежал колченогий вдаль по тропинке. Раненый, значится.

Незадачливый стрелок не растерялся, корзину брату всучил, а сам за косым помчался, в надежде догнать и окончательно пристукнуть. Понесся, дороги не разбирая, только палые листики вылетали из-под быстрых ног. Вот уже далеко убег.

– Постой, Первуша! Меня погоди! – Болька не поспевал за братом. Поставил оба короба на траву-мураву и припустил вдогонку.

А братик даже не останавливался. Вот уже и зайца белого след простыл, а Первуша все прыгал по пригоркам-кочкам, вдоль русла болотистого, сквозь кусты и камыши бежал. Вверх-вниз, вправо-влево, аки кузнечик молоденький, скакал. Будто брата младшего не слышал вовсе.

Болька кричал, от натуги задыхался. Никак не догнать Первушу. Ножки слабые, маленькие, подкашивались. А брат не откликался, все дальше в темный лес стремился и даже не оглянулся ни разу. Еще чуть-чуть – совсем скроется в непролазной чаще.

Но малой приударил, откель только силы взялись. В три-четыре прыжка догнал Первушу, по плечу дружески хлопнул:

– Постой, братец.

Оглянулся «братец» на Болеслава, и тот язык проглотил, да затрясся мелко. Не брата лицо к нему повернулось, а иное. Страшное бородатое стариковское. Глаза черные без зрачков, зубы желтые и гнилые. Засмеялся старик-лесовик диким замогильным хохотом, крутанулся вокруг себя три раза да сгинул безвозвратно. И остался в лесу Болька один-одинешенек. Ибо забрала его брата сила нечистая!

С трудом нашел Болька дорогу домой и в ноги маменьке бросился. Упустил, потерял старшого! Нет теперь главного кормильца в семье!

Полдня ждали сродственники отрока неразумного, думали, что вернется Первуша домой. Но подкрался вечор медленно, незаметно; и ночь черным бархатом до самого утра все накрыла-укутала.

***

Рассвет залился-зарумянился, но не принесло солнышко радости. Проснулся Болька с думами горькими, тяжелыми. Решил сходить к ведьме Малуше, что обитала на самом отшибе. Страшно к ней наведываться, но другого выхода нет.

Малуша та людей чуралась, отшельницей жила, а изба ее была такой древней, что уже вросла одной стороною в дремучий лес. Крыша желтым мхом и безобразной коростой покрылась, ступеньки крыльца потрескались да прогнили, ставни перекосились, а на коньке избы заместо петушка хищный волк зубья скалил.

С осторожностью подошел Болька к дому колдуньи. Только хотел постучать, как дверь распахнулась, и на пороге сама Малуша образовалась. Старая и безобразная до жути. Вся в лохмотьях, лицо сухое, жизненными бороздами перепаханное; волосья черные, аки смоль; глаз зеленый, дурной…

– Заходи, отрок, коли пришел. Заходь, не боись, – молвила ведьма да посторонилась, приглашая в избушку.

Мальчик осторожно поднялся по ступенькам крыльца и проник в темную чужую горницу. Страх обуял Больку. Тревожно стало на душе, боязно и сиротливо. Посмотрел по сторонам и еще пуще затрясся. В доме всякой колдовской утвари по темным углам понатыкано-понапихано. По темным полкам черепа животных белели. На окне погорынь-трава в пучках сушилась, в котле варево готовилось с дурным запахом, половицы скрипели протяжно, а из-под них быстрые таракашки выбегали да змеи красные расползались. Малуша-же лишь смеялась да головой качала:

– Не бойся, Болеслав… Болька! Знаю я беду твою. Девчонка Светланка на хвосте весть дурную принесла. Мил ей братец твой. Ужо себе в женихи записала. Да, видать, поторопилась отроковица. Сказывай же, чего у вас там приключилось?

– Я… Он…

– Да, не бойся, Болька. Вот испей отвару медового, силушки тебе ой как понадобятся, – улыбнулась старуха и погладила мальца костлявой, но теплой человеческой ладонью.

И тут почувствовал Болька, что не такая уж и страшная ведьма, как вначале привиделось. Набрехали деревенские, будто Малуша мертва наполовину, и что телом холодная, словно болотная жаба. Неправда все. Живая старуха и теплехонькая, как и любой русский человек. А от руки ее мягкой даже спокойней становится.

– Первуша зайца подбил, да не до смерти. Тот – тикать! И брат за косым, как очумелый, погнался. А после… – начал рассказывать мальчик, шмыгая носом, и вскоре поведал все, что с ними произошло.

– Обычный заяц? – поинтересовалась колдунья.

– Нет! Белый! Чудной, и глаза у него человеческие…

– Плохо дело, отрок… – вздохнула Малуша. – Не заяц то вам повстречался, а хозяин лесной. А причина беды в ином. Рано или поздно должно было это произойти. Не доглядела я, старая… Не почувствовала.

– Почему? В чем вина ваша, бабушка Малуша?

– Беда караулила твоего брата с малых лет. Не благословлен Первуша при рождении. Вот ведь! Вина отца вашего. Не чтил Усыня богов наших исконных! Ни Велеса, ни Перуна не боялся. Даров никому не подносил, жил бесшабашно и опрометчиво. Прости меня за эти слова, Болеслав, но из песни их всяко не выкинешь. На силушку богатырскую Усыня полагался, а заветов дедовских никогда не слушал. Дурной был батя ваш, не дал матери благословить Первушу. А порядок такой, заведенный испокон веку: если сорок ден после рождения чадо не освятить, как полагается, то будет оно всегда подвластно влиянию темных сил. Ты за себя не бойся, тебя боги приняли и благословили. Мамка тайком ко мне приводила, пока Усыня с походом ратным в степи ходил. Я обряд сотворила праведный…

Тут Малуша почему-то отвела глаза и зашамкала беззубым ртом. А Болька сидел и слушал зачарованно. Ведьмы уже совсем не боялся, пил отвар вкусный, сладенький.

– А почему же, баба Малуша, опосля братика не благословили…

– Коли после рождения не удалось, то до четырнадцать лет – нельзя, но потом – завсегда можно. И, что ж я, старая, позабыла, что уже месяца три, как надо было обряд сотворить! Весной же Первуша на свет появился. Четырнадцать лет пролетело, как и не было! Пролетело, будто листья осенние осыпались, да перья совиные… А будто вчера все было…

Старуха покачала головой, но продолжила:

– Есть у меня средство, чтобы Первушу домой вернуть. Но, слушай, отрок, и внимай! Коли до полной луны не воротится брат, то навсегда останется во власти лесного хозяина. Времени у тебя немного. Всего два дня да две ночи, да и вторая – неполная. А в крайнюю полночь трижды пропоет серая неясыть, накроет твоего братца черным полотнищем, и станет он служить силам, человеку неведомым и неподвластным.

– Что же делать?

– Подойди ближе, протяни ладошку бабушке, – молвила старуха и вложила в руку Больке что-то теплое-теплое, на ощупь мягкое, трепыхающееся. – Неси эту вещицу домой, да так бережно, будто птичку малую. Только ни с кем по пути не заговаривай да назад ни за что не оглядывайся. Чтобы не случилось, – рот на замок, голову на шесток! И никаку живность пальцем не трожь. Будь-то человек, зверь или птица. Иначе не вернется твой брат из лесу. Ни смех, ни клюв, ни вода не должны помешать тебе, Болеслав.

Послушал малец ведьму, хотя последние слова так и не понял. Ну, видимо, заклятие колдовское. Сжал руку в кулачок с вещицей неведомой, благодарствовал и отправился восвояси.

И вот пошел домой Болька, никого не трогал, молчал и не оборачивался, как Малушой велено.

– Болька, Болька, подойди! – раздался нежданный окрик. Светланка это, Первуши невестушка. Узнал по голосу звонкому.

Но он дальше пошел, не слушал и не отзывался, как велено.

– Болька! Ну, смотри, чего покажу! – настойчиво продолжала девчушка.

Он и ухом не повел, знай себе побрел тропой потихонечку.

А Светланка совсем распоясалась, выскочила прям перед Болькой и давай хихикать, глазки строить, сарафанчик сдергивать да плечики розовые оголять. Сдурела девка!

Больке свезло, ему еще и двенадцати не было, потому и выстоял, а вот парень постарше точно бы проговорился, дурачок. Болька-же только язык показал бесстыднице, сплюнул в сторону и дальше пошлепал.

Продолжал он идти к дому отчему, а в руке теплилось-трепыхалось, вот-вот выскочит, но прикрыл Болька другой ладонью судьбу брата родного. Сберечь надобно.

Вот нежданно скрылось солнышко, злой ветер налетел, засвистел в ушах. В небесах загремело, и полилась вода дождевая тяжелая. Намокли волосы, плечи задрожали, насквозь рубашечку промочило. Бегом припустил малец, да оскользнулся. Почуял, что наземь падает, но извернулся и спиной в грязь повалился. Так, чтобы не выпустить из рук судьбу своего брата родного.

Отлежался чуть. Но теперь, если встанет Болька, то придется назад, на дом Малушы посмотреть. Схитрил. Зажмурил глаза, вслепую поднялся и развернулся. Чуть ошибся. Краем глаза заметил волчью голову на тереме ведьмы, но быстро очи отвел и дальше пошел уже осторожнее.

Противный дождь все не утихал. Гром бабахал, корявые молнии зигзагами облака разрезали. И казалось, будто кто-то грузный в спину толкал и пихал, да обернуться нельзя! Страшно так, казалось, – душа в пятки уходит. А в руках что-то теплое, живое трепыхалось. Надежду дарило.

И тут сзади пронзительный крик раздался. Птичий крик, да незнакомый. Не черная ворона, не галка сизая, не филин лесной. Страшный клекот, словно плач человеческий. Потянул назад голову малец, да одернулся. Нельзя!

Птичий грай повторился. Все ближе и ближе. Вот и крыло тяжелое по загривку чиркнуло. Но шел домой Болька, не отвлекаясь, хоть и дрожал весь от страха и холода.

Не унималась птица страшная. Сзади клювом щелкнула да клюнула прямо в маковку. Больно! Раз тюкнула, другой. Клюет и кричит, клюет и кричит. Насмехается, пакость!

Но уже чуть-чуть осталось до дома родимого. Зашел в избу Болька. К столу подбежал, и выложил из рук своих сокровище бесценное, Малушой даденое.

Да не посмотрел на дар даже, а обратно на крыльцо выскочил. Жердину с изгороди выломал и на птицу черную бросился. Стукнул раз хорошенько, а тварь неведомая лишь желтым клювом махнула и, по-человечески хохоча, улетела.

Вернулся домой Первуша, а на столе ничегошеньки нет. Пропал дар Малушы. Испарилось как туман, словно лед растаяло, исчезло бесследно. Только лужица водицы талой на свету блестела да подснежниками пахла.

Целый день ждал Болька брата своего. В оконце смотрел, на крылечко выходил, на околицу зорко поглядывал. Притомился. К вечеру совсем сник и уснул возле теплой печки. Дремота навалилась, веки сомкнула. А батюшка-сон в уши сказоньку или быличку нашептал.

Вдруг шорох странный на улочке послышался. Мамка в это время пироги пекла, тесто катала, потому не могло ее там быть. Пес дворовый залаял жалобно, будто плача, а потом тревожно, словно вора почуял. Вышел из дома Болька. И видит: Первуша, брат его, из погреба мешок здоровенный волочит. Овощей, видимо, набрал. Так и есть: репка маленькая из прорехи выпала, да по земле покатилась.

Болька обрадовался, матушку кличет:

– Мамка, мамка! Первуша возвернулся.

А мать и не слышала, по хозяйству занимаясь. Все у нее там варится-парится; хозяйка черпачком в котле помешивает, а другой рукой тесто по столу раскатывает. Болька подбежал к мамане и за подол во двор потащил:

– Первуша, брат мой воротился! Скорее пойдем!

Вышли они во двор, а там уже и нет никого. Собака успокоилась, несчастными глазами в лес посмотрела, а на земле лишь репка с бока на бок покачивалась.

2

– Эх, Болеслав. Неправильно ты поступил, коли не сладилось… – Малуша сидела на крыльце, перебирая сухие корешки.

– Ну… Сначала Светланка мне глазки строила, плечики оголяла…

– Чур тебя! Какая Светланка? – вздохнула колдунья. – Девочка спозаранку больной головой мучается. Мать ее приходила за лесной ромашкой. Не помогло, говорит. Вот, сейчас буду отвар липовый готовить. То хозяин лесной тебя дурил, ведь знаешь, что может он любое обличие принимать. Как звериное, так и человеческое.

– Потом дождь, как из ведра полил. Гроза началась…

– Гроза? Глянь-ка в корыто, что рядом с тобой лежит. Сухое дерево, уж лучинки отслаиваются, как еще муравьи там свадьбу не сыграли. Неделю хорошего дождя не было. Говорю тебе, морок все это, чтобы тебя с пути верного сбить.

Стушевался Болька. Не хотел про птицу черную Малуше говорить, да она за язык-то и вытянула:

– Птицу или зверя какого видел?

– Была птица, – подтвердил Болька. – Сзади меня вилась и клекотала противно. А потом клювом стала по голове бить!

– Не оглянулся?

– Нет… То, что вы дали, бабушка, домой принес, а потом выбежал да палкой птицу поколотил. Птица страшная и большая… Сама черная, а клюв желтый, и блестит, как золотой!

– Убил? – Малуша уперла руки в бока и посмотрела сердито.

– Нет, только несколько перьев выбил. Хотел подобрать перышки, но они прямо в руках разлохматились, в серый прах обратились. Рассыпались да по ветру развеялись.

– Повезло тебе, кабы убил птицу, то не вернул бы никогда брата своего. Есть еще способ, слушай меня, Болеслав…

Ночка темная все заволокла, туман густой на село спустился. Закутала молочной рекой дома по самые крыши. Не хотел Болька идти в такое злое время по лесу темному, да пришлось. Брата выручать надо.

Вышел за околицу, зажег гриб-трутовик. Слабо светит, но недалеко видно. По знакомой тропке потопал, тут они с Первушей часто хаживали. Елочки и березки махонькие, пеньки знакомые. Быстрая ящерка пробежала да скрылась от холода. Улыбнулся Болька и в чащу, туманом подернутую, углубился.

Дальше лес начался более густой и дремучий. Коряги огромные, замшелые пни, колоды павших сосен то здесь, то там топорщились в беспорядке. А гриб-светоч стал меркнуть. Но идти вперед надобно. На первую ясную звезду, на Спас, как Малуша наказала.

Долго шел Болька и заблудился. Забрел в такой бурелом, что уже не знал, как и выйти. Все ноги переломал, лицо и руки хлесткими ветками исцарапал. Слабый огонек трутовика зачах совсем. Ну все, теперь и не выберешься.

Внезапно ветер подул, деревце жалобно скрипнуло, и тихо-тихо аукнуло издалека. Будто девичий голосок слабый.

Оглянулся на зов Болька и заметил неяркий свет. Огонь еле-еле вдали затеплился, посреди леса дремучего. Собрался с силами отрок, начал вылезать из чащобы.

Вскорости вышел он на ладную и приятную полянку. Чудно! Три сосны рвались ввысь. Стройные, красивые. Рыжие невестушки, как на подбор. А рядом две березки повалены домиком, ветрами да ураганами нагнуло-покорежило. Посередине пеньки-чурбачки стояли, и костер яркий полыхал. Болька даже не уследил, как один пень расплылся-рассыпался, очертания свои потерял да в живого человека обратился.

Странный ночной незнакомец предстал Больке. Красная рубаха парадная, плащ с золотой пуговицей, сапоги дорогие кожаные. Не простой путник, а знатный боярин. Купец богатый али воин странствующий. И что совсем удивило, – вся одежка свежая чистая, будто только из сундука вынули. Да и сам боярин сидел холеный, рыло скобленое. Безбородый, а кожица розовая, как у молодого поросенка.

– Садись, малец, к огню, погрейся, – молвил дядька.

– Благодарствую! – ответил Болька, а сам уже понял, что не купец и не барин это, а самый настоящий лешак. Нежить лесная.

– Отведай похлебки. Хорош супчик, наваристый, – ухмыляясь, проговорил леший и подал в руки пышущий дымком горшочек.

Зачерпнул Болька ложкой варево и выудил небольшую косточку. Посмотрел на нее, и понял, что кость та не звериная, а человеческая. Или показалось так, но Малуша предупреждала, чтобы ничего от хозяина лесного не брал: «Брата не вернешь и сам сгинешь».

– Спасибо, добрый господин. Живот скрутило, есть что-то не хочется.

– Может, кваску выпьешь с дороги? – и кружку глиняную леший протянул.

Понюхал Болеслав, а оттуда тиной болотной повеяло. Чуть дунул – черная лягушка из пойла выпрыгнула.

Болька головой покачал, кружку на пенек поставил. Усмехнулся леший, руки потер, взял кружку, перевернул, словно вылить хотел. А она вдруг пустой оказалась. И как такое произошло – непонятно.

Лесовик другой рукой верх кружки закрыл, немного покачал и встряхнул перед глазами.

– В кости сыграем? – и опять улыбнулся, зараза нечестивая.

– Да я во взрослых играх не разумею.

– Так я научу. Все просто. Два кубика. Две кости. На каждом точечки. Мешаешь – бросаешь. Мешаешь – бросаешь. У кого больше точек на костях, тот и выиграл. Считать-то умеешь?

– Умею! – воскликнул Болька. – Только на что играть? У меня за душой ничего и нет.

– Ну, душа-то имеется, – прошептал леший, и холодно стало на сердечке от слов таких. Защекотало, заскреблось, засвирбело под ложечкой. Липкий страх пробежался от пяток до самой макушки, и в глазах тревожно потемнело. Но делать нечего, играть – надо! Только по уму, как колдунья насоветовала.

– Ууух! – раздалось из леса.

«Серая неясыть кричит», – понял Болька. – «А как три раза прогорланит, так и полночь вступит в свои права. Торопиться надо».

– А что вы, господин, ставить на кон будете? – поинтересовался вслух.

– А за чем ты пришел? Чужую душу, мне давно обещанную, коли проиграю, отпущу, – ухмыльнулся леший.

– Хорошо, только кости три раза бросим. Если кто-то выиграл два раза подряд, то третий кон уже и не нужен. Пойдет?

– Уговорились!

Леший встряхнул кружку и высыпал костяшки на пень. Две пятерки. Хороший ход!

Очередь Больки. Встряхнул-бросил. Выпало «четыре-два».

– Ну, что? Может, сразу сдашься? – хихикнул лешак и почесал за ухом. – Коли откажешься второй раз играть, отпущу тебя. Только с чем пришел, с тем и возвернешься. Не обессудь.

– Дальше играем! – твердо ответил Болька. – Только теперь я первый бросаю.

– Ну-ну.

Болька взял в руки глиняную кружку, положил в нее кости и начал трясти. Долго тряс-перекатывал, к уху подносил. А пока тряс, про себя заговор шептал, что Малуша его выучить заставила. Сто слов заковыристых, по большей части непонятных. Тайных и колдовских. Чуть не уснул, пока наговаривал…

– Ууух! – прошелестело под ухом.

«А в крайнюю полночь трижды пропоет серая неясыть, накроет твоего братца черным полотнищем, и станет он служить силам, человеку неведомым и неподвластным…».

Опомнился Болька и быстро выложил косточки. Пять-четыре. Хорошие циферки, но, отнюдь, не победа.

Начал леший трясти кружку, поднял над головой, глазищи на небо звездное закатил, а Болька – не дурак. Момент улучил, взял да и кинул в костер погорынь-травы. А она, эта травка, когда тлеет, так пахнет, что всяка нечисть силу свою теряет.

Ну и, знамо дело, слезы накатились лешаку на глаза, кружку обронил, и косточки небрежно на пенек покатились. Да не так ладно, как хотел выложить этот неправедный шалапут. Два-три.