полная версия

полная версияВ объятиях XX-го века. Воспоминания

Владимир Борисович Шаскольский (1882–1952), старший сын Бориса Матвеевича и Евгении Михайловны Шаскольских, в 1899 году окончил Горный институт в Санкт-Петербурге. После окончания института учился в Дармштадском политехникуме (Дармштадт, Германия).

В 1906 году он женился на Марии Николаевне Глазыриной родом из г. Яранска Вятской губернии. Мария Николаевна в молодости окончила Бестужевские курсы, во время Русско-японской войны 1904–1905 годов и в поздние годы работала медсестрой в госпиталях как представитель общества «Красного Креста». Мой папа хранил фотографии этого периода её жизни. Часть из них сохранилась и до наших дней.

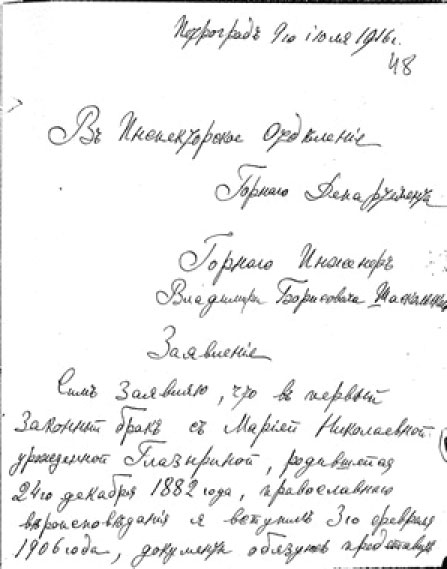

Владимир Борисович в 1910 году состоял при Главном горном управлении с откомандированием в распоряжение Технической конторы «Сан-Галли» в Санкт-Петербурге. Интересно, что эта информация, взятая из интернета, практически слово в слово повторяет текст, написанный самим Владимиром Борисовичем в своей краткой служебной автобиографии, можете в этом убедиться. В дальнейшем переехал с семьей в Москву (адрес в Москве – Мыльников пер., д. 9). С 1913 года служил в Технической конторе «Сан-Галли» в Москве в должности младшего инженера; с 1914 года – заведующий технической частью элеваторного отдела, занимавшегося проектированием элеваторов и конвейеров (в том числе, крупнейшего Самарского элеватора) в товариществе «Антонъ Эрлангеръ и K°». После революции 1917 года работал в элеваторном отделе Комитета по государственным сооружениям (Комгосор) с 1918 по 1922 год; с 1923 года – главный инженер Мельстроя, занимался разработкой и эксплуатацией элеваторов и промышленных конвейерных систем различного назначения.

Горный инженер В. Б. Шаскольский

В 1929–1933 годах работал в Технико-консультационном бюро ТрансТехпрома; составил первый альбом конструкций подъемно-транспортных средств.

В 1933–1935 годах был мобилизован в Главное управление металлургической промышленности (ГУМП), где занимался механизацией трудоемких процессов на металлургических заводах Урала и Сибири. С 1940 года – старший научный сотрудник Отдела технической информации и обмена опытом ВНИИ подъемно-транспортного машиностроения в Москве. Скончался Владимир Борисович Шаскольский в 1952 году в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

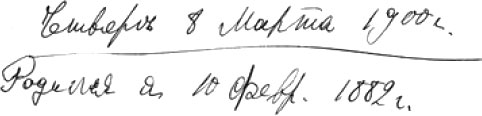

Вот как сам Владимир Борисович кратко описал свою автобиографию, наверное, при заполнении какой-нибудь анкеты или заявления.

Владимир Борисович (Вальтер Бернгардович) Шаскольский родился 10 февраля (по старому стилю) 1882 года в семье фармацевта Бориса (Бернгарда) Матвеевича Шаскольского.

Мать – Евгения Михайловна Шаскольская (ур. Кальмейер). Вероисповедание – лютеранин (был прихожанином лютеранской Анненкирхе в СПб). Вместе со своими младшими братьями Петром и Павлом Шаскольскими учился в Петришуле с 1892 года. Окончил реальное отделение школы в 1899 году и поступил в Горный институт в Петербурге. С 1900 по 1907 год учился в Горном институте. Женился 10 февраля 1906 года на Марии Николаевне Глазыриной, родом из г. Яранска Вятской губ. После окончания института учился в Дармштадском политехникуме (Дармштадт, Германия). В 1910 году состоял при Главном горном управлении с откомандированием в распоряжение Технической конторы «Сан-Галли» в Санкт-Петербурге. В дальнейшем переехал с семьей в Москву (адрес в Москве: Мыльников пер., д. 9). С 1913 года служил в Технической конторе «Сан-Гали» в Москве в должности младшего инженера; С 1914 года – заведующий технической частью элеваторного отдела, занимавшегося проектированием элеваторов и конвейеров (в том числе крупнейшего Самарского элеватора) в товариществе «Антонъ Эрлангеръ и K°».

После революции 1917 года работал в элеваторном отделе Комитета по государственным сооружениям (Комгосор) с 1918 по 1922 год; с 1923 года – главный инженер Мельстроя, занимался разработкой и эксплуатацией элеваторов и промышленных конвейерных систем различного назначения. В 1929–1933 годах работал в Технико-консультационном бюро ТрансТехпрома; составил первый альбом конструкций подъемно-транспортных средств. В 1933–1935 годах был мобилизован в Главное управление металлургической промышленности (ГУМП), где занимался механизацией трудоемких процессов на металлургических заводах Урала и Сибири. С 1940 года – старший научный сотрудник Отдела технической информации и обмена опытом ВНИИ подъемно-транспортного машиностроения в Москве.

Сыновья: Борис, Дмитрий, Виктор, Глеб, Николай.

В семье родилось пятеро сыновей: Борис Владимирович Шаскольский (1907–1977), Дмитрий Владимирович Шаскольский, мой папа (1908–1990), Виктор Владимирович Шаскольский рожд. 1910 г., пропал без вести на войне, Глеб Владимирович Шаскольский (1913–1989) и Николай Владимирович Шаскольский (1922–1993). Мария Николаевна мечтала родить девочку, но природа не позволила. Она одевала младших сыновей в раннем детстве как девочек. Сохранилась одна фотография моего папы Дмитрия Владимировича в подростковом возрасте с бабушкой Евгенией Михайловной Шаскольской, а также фотография Владимира Борисовича Шаскольского и Марии Николаевны Шаскольской с их первенцем Борисом и её родителями, сделанная в городе Яранске, Вятской губернии 28 августа 1907 года. Кроме того, есть несколько фотографий Марии Николаевны, когда она была студенткой Бестужевских курсов и медицинской сестрой в период Русско-японской войны 1904–1905 годов. Природа отыгралась на братьях Шаскольских: у них рождались только девочки.

У. Владимира Борисовича были очень теплые, близкие и доверительные отношения с Марианной Петровной, его племянницей.

У моего папы сохранился сделанный им снимок совсем молодой Майи, на обороте которого его рукой написано: 1936. Именно в этом году в издательстве Детской литературы была подготовлена к печати первая книга Марианны Петровны Шаскольской «Кристаллы». Ей тогда было 23 года. Книгой «Кристаллы» и сейчас многие зачитываются.

Помню, как в самом конце жизни Владимира Борисовича я как-то зимой навестила его в подмосковном санатории. Он подарил мне незабываемую прогулку в санях, запряженных лошадьми. Раньше я никогда не ездила на таком виде транспорта, хотя всегда об этом мечтала. Для меня, городской девушки, влюбленной в подмосковную природу, это был дорогой подарок. По-моему, Владимир Борисович тоже был рад моему приезду. Больше я его не видела. 10 февраля 2017 года ещё раз просматривала текст этой главы. Именно сегодня исполнилось 135 лет со дня его рождения! Кто же об этом сегодня вспомнит?

Борис Матвеевич Шаскольский с женой Евгенией Михайловной и сыновьями (слева направо) Владимиром, Михаилом, Павлом и Петром на даче в Выборге.[3]

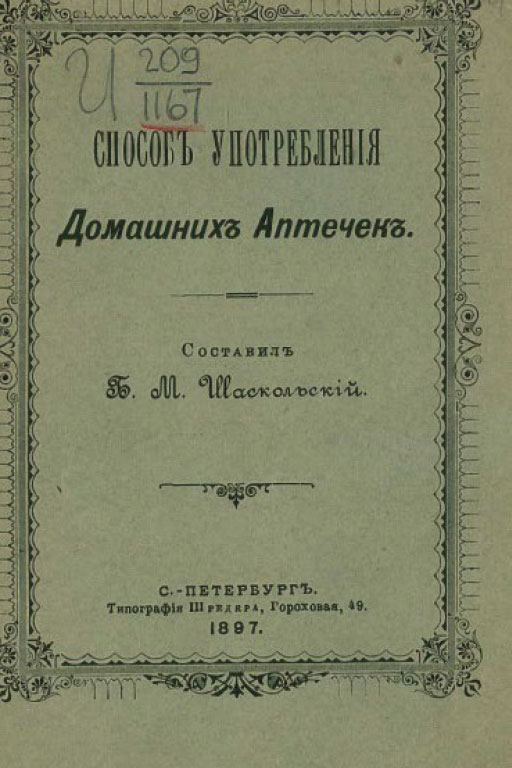

Брошюра, составителем которой был Б. М. Шаскольский, выпушенная в 1897 году, была обнаружена Верой Флюр (Шаскольской) в Российской государственной библиотеке (которая раньше называлась Ленинской библиотекой, или просто Ленинкой).

Санкт-Петербург, Невский проспект, 78.Ученицы Бесстужеских курсов с профессором Фауссеном, 1904 г. М. Н. Шаскольская, мать моего папы Д. В. Шаскольского – крайняя справа.

Мария Николаевна Шаскольская – медсестра в лазарете, представитель общества «Красного креста». Подпись на обороте с твердым знаком: 21 ноября 1914 года. Лазарет квартиро-нанимателей дома (неразб.) в Москве. Слева направо: Юлия Фёдоровна Бреннер, прапорщик Давыдов, Татьяна Павловна Белоруссова, врач Григорий Васильевич Макаренко, медсестра М. Н. Шаскольская, врач Александр Петрович Боголюбов, Надежда Филимоновна Леоненко.

Чета Владимира Борисовича Шаскольского и Марии Николаевны Шаскольской со своим первенцем Борисом во время визита к родителям М. Н. Шаскольской, стоят крайние справа. Сидят рядом с ними, повидимому, дедушка и бабушка с первенцем в руках. Думаю, что слева сестра и брат Марии Николаевны. Крайний слева сидит на стуле полноценный член семьи. На обороте фотографии надпись: «Снимались в городе Яранске, Вятской губернии 28 августа 1907 года» (ровно за 28 лет до рождения автора этих воспоминаний, Н. Л.)

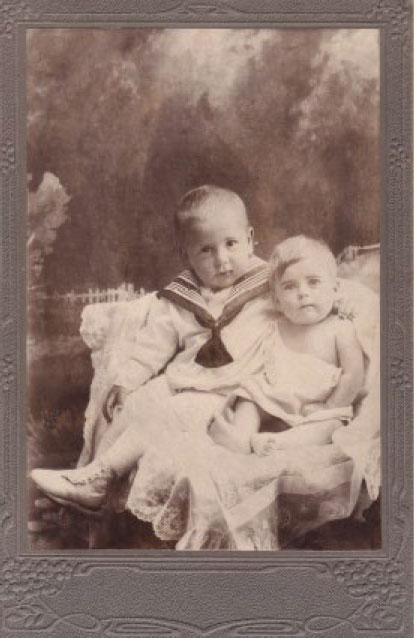

Братья Борис и Дмитрий Шаскольские, сыновья Марии Николаевны и Владимира Борисовича Шаскольских.

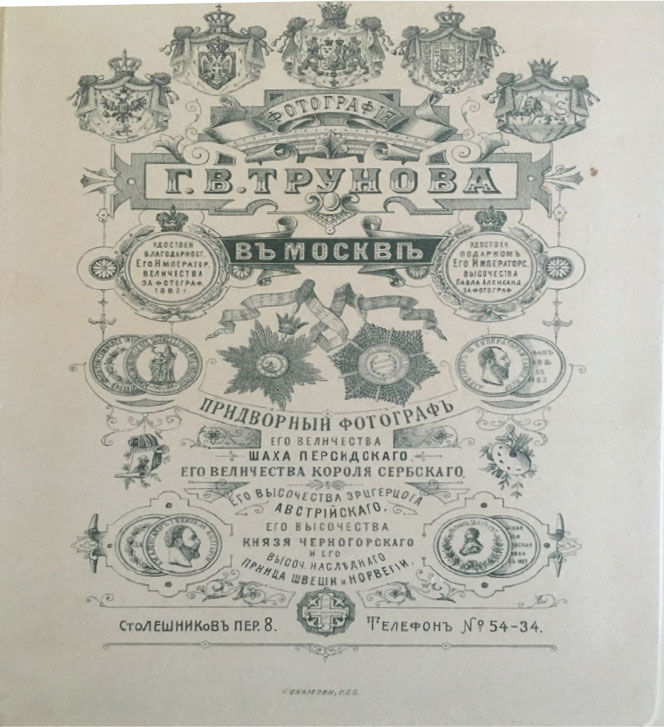

Братья Шаскольские Борис, Дмитрий и Виктор, сыновья Марии Николаевны и Владимира Борисовича Шаскольских. Виктор снят в наряде девочки, о рождении которой так мечтала Мария Николаевна. Внизу печать придворного фотографа. Предположительно, начало 10-х годов 20-го века.

А вот и оборотная сторона двух фотографий, на которых сняты двое (Борис и Дмитрий) и трое (Борис, Дмитрий и Виктор) братьев Шаскольских.

Супруги Надежда Владимировна Брюллова-Шаскольская и Петр Борисович Шаскольский с детьми Марианной и Валерием (предположительно, 1913 год). Какая любовь к семье светится в глазах Петра Борисовича! А ведь жизнь его оборвётся, когда трое его детей будут совсем ещё маленькими (фото из Интернета).

Середина двадцатых. Сидят Мария Николаевна Шаскольская с младшим сыном Николаем, Владимир Борисович Шаскольский и Виктор. Стоят Дмитрий, Борис и Глеб Шаскольские. Ну-ка, попробуйте вырастить в пред- и послереволюционные годы пятерых сыновей! Мой (Н. Л.) папа Дмитрий Владимирович обмолвился, что в эти годы среди братьев была установлена строгая очередность, кому подбирать со сковородки кусочком хлеба остатки масла.

Евгения Михайловна Шаскольская со своим внуком Димой, моим (Н. Л.) папой. Клязьма, 1924 г.

Представляется, что фото сделано в самом конце двадцатых годов 20 века. Мария Николаевна и Владимир Борисович Шаскольские с сыновьями. Все братья Шаскольские, кроме младшего Николая, уже совсем взрослые. Слева направо: Виктор, Мария Николаевна, Глеб, Николай, Борис, Владимир Борисович и Дмитрий.

Надежда Владимировна Брюллова-Шаскольская. Внучка А. П. Брюллова и дочка Владимира Александровича Брюллова (1844–1910), художника и управляющего делами Русского музея.

Марианна Петровна Шаскольская, 1936 год. (Фото Д. В. Шаскольского, моего папы.)

Александр Павлович Брюллов (1798–1877), автопортрет.

Книга М. П. Шаскольской «Жолио Кюри», выпущенная в серии «Жизнь замечательных людей».

Глава 3

Мои родители и их научное окружение

После возвращения из Хабаровска в 1935 году моя мама Эмма Григорьевна Ломовская поступает в аспирантуру Института Экспериментального Морфогенеза Наркомроса (институт существовал с 1931 по 1941 годы). Руководил лабораторией в этом институте профессор Леонид Яковлевич Бляхер (1900–1987) – выдающийся биолог и историк биологии. В 1920 г. семья Леонида Яковлевича Бляхера переехала в Москву, и Леонид Яковлевич поступил на медицинский факультет 2-го МГУ. Будучи студентом медицинского факультета, он прошел биологический практикум на естественном отделении физико-математического факультета 2-го МГУ под руководством М. М. Завадовского (1891–1957). Тогда же Л. Я. Бляхер посещал организованный М. М. Завадовским кружок биологов в Московском зоопарке, сыгравший огромную роль в создании московской школы биологов-экспериментаторов. С 1933 по 1948 годы он был заведующим кафедрой общей биологии 2-ого Московского медицинского института. В 1935 г. стал доктором биологических наук и профессором, был женат на Марии Александровне Воронцовой (1902–1956). В 1945 г. он возглавил также лабораторию теоретической биологии Института экспериментальной биологии АМН СССР. В 1937 г. увидел свет его учебник «Курс общей биологии с зоологией и паразитологией», по которому изучали биологию студенты всех медицинских вузов страны. Учебник за 7 лет переиздавался 4 раза. В 1945 г. он также возглавил лабораторию теоретической биологии Института экспериментальной биологии АМН СССР. Успешная научно-исследовательская и научно-педагогическая деятельность Леонида Яковлевича продолжалась до 1948 г. – до мрачной августовской сессии ВАСХНИЛ, которая явилась крутым поворотом в научной судьбе ученого: он лишился кафедры и лаборатории и до 1955 г. был безработным. В мае 1955 г. Л. Я. Бляхер был принят на должность старшего научного сотрудника института истории естествознания и техники АН СССР. С 4 апреля 1956 г. по 10 декабря 1975 г. – в течение 20 лет – Леонид Яковлевич руководил в Институте сектором истории биологических наук. Именно в эти годы в нашей стране сложилась школа историков биологии, а сектор стал средоточием историко-биологических исследований. Л. Я. Бляхер оставил руководство сектором в возрасте 75 лет, но еще продолжал работать в институте до 1985 г. (Эти сведения взяты из статьи Н. А. Григорьян и Е. Б. Музруковой: «Профессор Леонид Яковлевич Бляхер», опубликованной в трудах института ИИЕТ в разделе «40 лет институту истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН».)

Руководителем диссертационной работы моей мамы Э. Г. Ломовской была профессор Мария Александровна Воронцова (1902–1956) – выдающийся ученый в области физиологической регенерации, автор многочисленных трудов и монографий. В этот же период времени в лаборатории работал и Лев Давидович Леознер (1909–1979) – крупный специалист в области восстановления органов и тканей у животных и человека. В 1941 году М. А. Воронцова стала его женой на долгие годы. Труды этих выдающихся биологов были у нас в домашней библиотеке.

Несколько слов о Кропотовской биостанции, на которой работала моя мама в летние месяцы в середине и в конце 30-х годов с маленькой дочкой на руках.

Станция была организована в 1927 году в районе г. Каширы по инициативе кафедры общей биологии второго МГУ. С 1932 по 1937 год биостанция принадлежала Институту экспериментального морфогенеза. Вся лаборатория Л. Я. Бляхера на летние месяцы выезжала работать в Кропотово.

На этой же биостанции работали и сотрудники кольцовского Института экспериментальной биологии (ИЭБ), сам Н. К. Кольцов (1872–1940), Б. Л. Астауров (1904–1974), Н. П. Дубинин (1906–1998), В. В. Сахаров (1902–1969), Б. Н. Сидоров (1908–1980), Н. Н. Соколов, Д. В. Шаскольский, мой будущий папа, и многие другие. В. Кропотове и начался мамин роман с моим будущим папой. В то время мама ещё очень сильно переживала разрыв со своим первым мужем Николаем Ивановичем Рябовым. Папа относился к этому с большой деликатностью. Его утешения окончились нежной дружбой и последующей совместной жизнью в течение почти полувека.

Вспоминали, как я созывала всех играть в волейбол: «ребята, пелибоф!» Да, ещё дразнили: «а Наташа хрюкать не умеет!» А я, обижаясь, опровергала это заявление громким хрюканьем.

По рассказам, на биостанции работала Вера Михайловна Шель (Вермишель). Вот уж все потешались! Еще составляли фразу из трех фамилий сотрудников биостанции: «Не надо нам Всяких Дрянных Сундуков!» Сегодня (на дворе 2017 год), 21 февраля – день рождения моей мамы Э. Г. Ломовской, о котором мы с моей дочкой Олей каждый год вспоминаем. Кто же ещё теперь об этом вспомнит? Хотя есть ещё люди, которые помнят мою маму. Исполнилось 117 лет со дня её рождения и более 30 лет со дня её кончины в 1985 году. И вдруг из моей детской памяти возникла песенка-частушка, которую со смехом пели в Кропотово. Частушки, как правило, не имеют конца. Но вот несколько куплетов из этой кропотовской частушки, которые вдруг неожиданно сейчас (2017 год) возникли в моей памяти:

Не форси, форсун форсистый,Я тобой не дорожу.Я такими ухажорамиЗаборы горожу.Припев:В лесу, говорят, в бору, говорят,Росла, говорят, сосёночка,Понравилася молодцу задорная девчёночка.Припев:Мы на лодочке каталисьЗолотистой, золотой,Не гребли, а целовались,Не качай, брат, головой.Припев:Ленты банты, ленты бантыЛенты в узел вяжутся,А мой милый, ненаглядныйДиколоном мажется.Это пелось наряду с серьёзными научными занятиями. Все же были ещё такими молодыми!

Моя мама Э. Г. Ломовская в это время, как уже упоминалось, – аспирантка лаборатории Л. Я. Бляхера. Тема её диссертации была связана с гистологическим изучением процессов физиологической регенерации у аксолотлей. В конце тридцатых годов моя мама защитила кандидатскую диссертацию и приняла приглашение молодого заведующего кафедрой гистологии Семёна Яковлевича Залкинда преподавать гистологию на этой кафедре в Военно-ветеринарной академии Красной Армии. У нас дома в ванной после войны вольготно жили аксолотли, хорошая модель для изучения регенерации тканей и на кафедре гистологии. Все девочки из нашего класса по очереди ходили на них смотреть. Своей работой на кафедре гистологии моя мама была очень довольна и проработала там долгие годы опять же до пресловутого 1948 года. Студенты Академии отзывались о ней с большим почтением и побаивались. К каждой лекции она имела только конспект. У неё, совсем ещё молодой женщины, не достигшей и 30 лет, уже был очень большой опыт преподавания. В первой половине 1930-х годов, как уже упоминалось, она преподавала в только что организованном на Дальнем Востоке Хабаровском педагогическом институте.

По совпадению или не случайно в том же 1948 году, перевернувшем судьбы учёных всех биологических дисциплин Советского Союза, Военно-ветеринарная академия была полностью реорганизована. Моя мама, Э. Г. Ломовская, была уволена из Академии по сокращению штатов, да и сама кафедра гистологии была ликвидирована. Мама мечтала поступить на работу на кафедру цитологии и гистологии биологического факультета МГУ, где заведующим этой кафедрой был Г. И. Роскин (1982–1964). Однако сам Г. И. Роскин и его жена Н. Г. Клюева (1899–1971) в это время подверглись страшному остракизму и были судимы Судом Чести, якобы за оглашение своего замечательного открытия – демонстрации противоопухолевой активности вещества круцина, за рубежом.

Позднее моя мама пыталась устроиться на работу в лабораторию роста и развития, которой заведовала М. А. Воронцова, руководитель её кандидатской диссертации, в Институт экспериментальной биологии АМН СССР. Свободные ставки в лаборатории как появлялись, так и быстро исчезали. Поэтому все усилия моей мамы оказались напрасными и она попала в самое пекло. Но это уже другая очень грустная история. Она – в этой книге моих мемуаров.

А вот и приятное воспоминание о Семёне Яковлевиче Залкинде из большой и интересной статьи Л. И. Лебедевой и И. К. Захарова, посвященной столетию со дня рождения Юлия Яковлевича Керкиса, крупного классического генетика.

«К концу близился 1958 год. Я (Л. И. Лебедева) устраивалась на работу в Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Академии наук СССР. Это происходило в Москве, в лаборатории Н. П. Дубинина.

– Вы будете работать у Юлия Яковлевича Керкиса. Вам знакомо это имя? – спросил меня первый директор-организатор института Николай Петрович Дубинин.

– Нет, – простодушно ответила я. Он рассмеялся.

– Приходите завтра в это время. Я познакомлю Вас с ним. Вечером я позвонила известному гистологу профессору С. Я. Залкинду (это он рекомендовал меня Н. П. Дубинину).

– Семен Яковлевич, Вы знаете, кто такой Керкис?

– Да. Это известный генетик.

– Чем он известен?

– Прежде всего, своей преданностью классической генетике, своим отказом «олысенковиться».

– Он молодой, старый? Что Вы можете сказать о его человеческих качествах?

– Это молодой, красивый мужчина. Но, – смеется Семен Яковлевич, – он женат. И не на простой прихожанке, а на «столбовой дворянке», дочери академика А. А. Заварзина. Я надеюсь, Вам известна эта фамилия!

– Да. Гистологию мы учили по его учебнику.

Семен Яковлевич минуту помолчал, потом, смеясь, добавил:

– Юлий Яковлевич из тех, кому палец в рот не клади – откусит. Задиристый, но, безусловно, глубоко порядочный, интеллигентный человек. Вам повезло, Вы будете работать под началом известного генетика, ученика выдающихся ученых мирового масштаба. Желаю Вам успеха!»

Неожиданное продолжение рассказа С. Я. Залкинда. Леонид Максович Фонштейн, мой муж, с пятого по десятый класс учился вместе с Г. А. Заварзиным. В моей книге «Биолог Леонид Фонштейн» есть фотография учеников 9 или десятого класса, где будущий выдающийся микробиолог, академик РАН. Георгий (в классе именовался Егором) Александрович Заварзин (1933–2011) сидит крайний слева во втором ряду. Леонид Максович (Лёня), который для всех его одноклассников был, конечно, просто «Фоном», сидит в первом ряду (второй слева) между своими друзьями, с которыми он дружил в течение всей своей жизни: Феликсом Викентьевичем Янишевским (в классе просто «Нос») и Виктором Узовичем Рошалём (по прозвищу «умный Рошаль»). Четвертый неразлучный друг первых трех Юрий Таричанович Дьяков (прозвище, конечно, «Дьяк», но были и другие, например, «Идеал») стоит крайним слева в верхнем ряду. До последнего года в течение нескольких десятилетий он был заведующим кафедрой на биологическом факультете МГУ, куда его в своё время не приняли в качестве студента. В книге также дано описание выдающегося советского агрохимика Ф. В. Янишевского.

Семён Яковлевич Залкинд в беседе с Л. И. Лебедевой обмолвился, что Юлий Яковлевич Керкис, насколько я поняла, был женат на дочери знаменитого академика Александра Алексеевича Заварзина. Думаю, что приходится признать, что жена Ю. Я. Керкиса находилась в близком родстве с Георгием Александровичем Заварзиным, многолетним одноклассником Лёни Фонштейна. Лёня бывал в гостях у Егора в его академической квартире и рассказывал мне об этом. Но у меня эти его рассказы стерлись из памяти. Тесен был мир внутри Садового кольца в славном городе Москве. Вот такие пироги с котятами!

Теперь довольно скудные сведения о начале научной карьеры моего папы, Шаскольского, Д. В. После окончания высшего учебного заведения (скорее всего, биологического отделения физико-математического факультета МГУ), судя по чудом сохранившейся у меня его трудовой книжке, с 1929 по 1939 год он работал в кольцовском Институте экспериментальной биологии АН СССР (ИЭБ). На одном из современных сайтов в трудах лаборатории сравнительной генетики животных Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН я нашла упоминание о папиной работе 1930 года. В нем говорится об улучшении местной породы кур в Кировской области с помощью знаменитой юрловской породы. Цитирую: «Первое обследование метисов было проведено в 1930 г. генетиком Д. В. Шаскольским (1908–1990), бывшим сотрудником И. Ген. Деятельное участие в этой работе принимал также А. С. Серебровский. В результате было установлено, что юрловские петухи улучшили показатели местных кур. Так, живая масса помесей увеличилась: кур – на 7,8 %, петухов – на 15,8 %, промеры тела – на 1,6–9,9 %.

Во второй половине 1930-х Дмитрий Владимирович защитил кандидатскую диссертацию и опубликовал в немецком журнале статью по генетике пчелы, которой очень гордился. В 1937 г. стал старшим научным сотрудником. В 1939 и 1940 гг. был приглашён заведовать кафедрой Киргизского Гос. мединститута в г. Фрунзе. На современном сайте Кыргызской Государственной медицинской академии упоминается, что организатором и первым заведующим кафедры, называемой сейчас кафедрой медицинской биологии, генетики и паразитологии был доцент Д. В. Шаскольский.