Полная версия

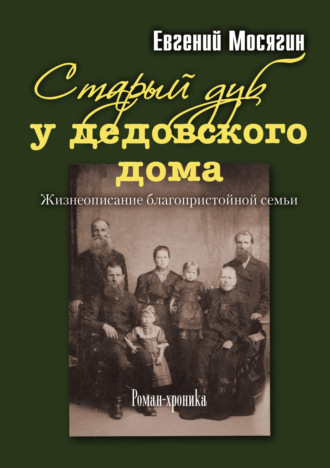

Старый дуб у дедовского дома. Жизнеописание благопристойной семьи

Время от времени отец устраивал пересмотр своего книжного хозяйства. Однажды он занимался этим поздним вечером. Я уже спал, но мама разбудила меня, завернула во что-то теплое и усадила на стул в спальне у стола, за которым уже сидели Федя с Леней и рассматривали картинки в книгах и журналах. Мне тоже дали какую-то книгу и я принялся перелистывать в ней страницы и тоже рассматривал попадавшиеся картинки. Что за книга была, не помню, а вот одну иллюстрацию в ней запомнил – «Вид на Везувий». Ярко горела керосиновая лампа, на столе громоздились стопки книг и журналов, отец просматривал и перекладывал книги. В замороженном окне темнела зимняя ночь, а в комнате было тепло и как-то по-особенному уютно.

Особенное впечатление на меня в тот вечер произвели иллюстрации из толстого журнала «Мировая война». Солдаты в походе, солдаты в окопах, раненые солдаты в лазарете… Я же знал, что наш папа участвовал в Мировой войне, и все это мне было очень интересно. Огорчило меня только то, что ни на одной картинке я не находил папу, но я никому об этом не говорил. Зато мне много попадалось генералов в красивых мундирах. Особенно значительными и немного загадочными казались мне эти генералы, когда папа говорил, что какой-то из них, очень великолепный и важный, не просто генерал, а генерал от инфантерии. Растрогала меня и до сих пор стоит пред глазами одна запомнившаяся мне иллюстрация: убитый кавалерист лежит на земле, а над ним, склонив голову, стоит его верный конь.

Самое же главное, что не только запомнилось мне в тот зимний вечер, но даже поразило меня, так это фотография в журнале «Нива»: в левом верхнем углу на левой странице был изображен неимоверной красоты мальчик в каком-то изумительном мундире с эполетами, орденами и с саблей. Он стоял, картинно опершись правой ногой на какую-то подставку, под фотографией было написано: «Наследник Престола Цесаревич Алексей». Засыпая, я все видел этого прекрасного мальчика и, понимая всю огромность обстоятельств, разделявших нас, даже не завидовал ему. Я просто восхищался им.

Я, конечно же, не мог знать тогда, на какую страшную и мученическую смерть был обречен коммунистами этот ребенок.

* * *Мама сказала Феде, чтобы он поучил меня читать. Федя ходил уже в первый класс и в достаточной степени овладел грамотой. Я же знал только буквы. Мы с Федей залезли на печку, хотя было совсем не холодно, дело было в начале сентября, и день был погожий. Как-то очень легко и просто старший брат вразумил меня, как надо читать рядом стоящие буквы. То ли Федя был талантливым учителем, то ли я способным учеником, но с печки я слез вполне грамотным человеком. Я начал читать по слогам, а так как занятие мне это очень понравилось, в результате усердного чтения всего напечатанного, что попадалось мне в руки, я очень скоро овладел техникой нормального чтения и даже начал писать простые слова.

Как-то мы с Федей читали его учебник для чтения, преодолевая некоторые трудные слова: «Мама работает в амбу… ла…». Брат безуспешно пытался прочитать это длинное слово.

– В амбулатории, – подсказал папа, чем-то занимавшийся в коридоре.

Точно, удивились мы с братом, так и написано: «в амбулатории». Но как же это папа знает, не глядя в книгу, что там написано?

Мы продолжали чтение. Несколько строк про маму, работающую в амбулатории, были преодолены успешно. Но вот опять попалось трудное слово: «Мама выдает ле…кар…».

– Лекарства, – опять подсказал папа.

Мы с Федей прямо ахнули. Как же это наш папа умеет читать, не глядя в книгу? И тут мы вдруг догадались: когда папа в магазине покупал учебник, он прочитал всю книгу и поэтому помнит, что в ней написано.

Самый старший брат Леня учился тогда уже в пятом классе. Его учебники не оставляли меня равнодушным, очень интересовали меня, и я часто их рассматривал. В одной учебной книжке была помещена такая картинка: слева стоит человек в фартуке с молотом в руке, а за его спиной изображены высокие трубы и заводы, справа нарисован другой человек в подпоясанной рубахе, в лаптях и с серпом в руке. Оба этих человека пожимают друг другу свободные от производственных орудий руки. Под картинкой стояла подпись:

Мы с тобой родные братья,Я – рабочий, ты – мужик.Наши крепкие объятья —Смерть и гибель для владык.Я самостоятельно прочитал этот стишок и запомнил его на всю жизнь, и он долгое время вводил меня в заблуждение, так как до этого я был уверен, что рабочие – это тоже мужики, а оказалось что мужики – это только те, что проживают в деревне, работают в поле и ходят в лаптях. Судя по стихотворению, получалось, что работающие на фабриках мужчины совсем и не мужики.

Была в Лёнином учебнике еще одна запомнившаяся мне картинка. Она была разделена вертикальной чертой на две части. По левую сторону от черты было изображено солнце в небе, поникшая рожь и горестно поникший мужик, созерцающий пропавший урожай; справа от черты было нарисовано тоже солнце, но оно улыбалось и весело смотрело на высокие густые стебли кукурузы и на веселого, очень довольного человека стоявшего рядом. Подписи под этими картинками были стихотворными. Стихи про погибший урожай не помню, зато стихи про кукурузу запомнил:

…Но без всякого конфузаПрёт и дует кукуруза.Знай, растет и ночь, и днем —Ей погода нипочем.Стихи эти я запомнил со своего собственного чтения. Забавно, что за четверть века до Н. С. Хрущева какой-то составитель школьных учебников активно пропагандировал в нашей стране распространение кукурузы.

Приблизительно в это время или чуть позже меня заинтересовал толстая в строгом темно-зеленом переплете Библия. Русский текст я начал читать сравнительно легко, но смысл читаемого не доходил до меня. «В начале Бог сотворил небо и землю». Эти слова были мне понятны и показались знакомыми, вероятно, мама когда-нибудь говорила об этом. Дальше пошло хуже: «Земля же была безвидна и пуста. И тьма над бездною…». Это было уже малопонятно и немного страшно. Я перевернул несколько страниц. И прочитал: «У Еноха родился Ирод; Ирод родил Мехиаеля; Мехиаель родил Мафусаила; Мафусаил родил Ламеха…». Это сообщение повергло меня в полное смятение, но задумываться я не стал, полагая, что таким маленьким, как я, еще не следует читать такую важную книгу, и что я еще не дорос до ее понимания. Перелистав еще несколько страниц, я был ввергнут в полное недоумение от прочитанного и, убедившись в абсолютном несовпадении того, о чем читал, с той обстановкой, в которой жил, я с некоторой боязнью закрыл Священное Писание и долгое время к нему не прикасался.

* * *До революции в Новозыбкове был единственный кинотеатр и назывался он «Модерн». Это было двухэтажное здание, главным фасадом выходившее на Базарную площадь, имевшее зрительный зал всего на несколько десятков мест. В конце двадцатых годов в нашем городе начали строить новый кинотеатр «Октябрь». На строительстве этого кинотеатра погиб наш родственник по маминой линии дядя Федот. Известие о кончине дяди Федота было первым сообщением о смерти, которое я имел возможность как-то осмыслить в полном его значении. Мама надела темное платье, повязала на голову под подбородок черный платок, взяла меня с собой, и мы пошли прощаться с покойником.

Он лежал под образами в чистой уютной комнате. Окошко, под которым было смертное ложе дяди Федота, было закрыто снаружи ставнем, другие два окна на другой стене были прикрыты занавесками. Закрытое ставнем окно над головой дяди Федота как-то очень определенно убеждало меня в том, что свет ему больше не нужен. Я не боялся его. Он был очень молодой и больше был похож на живого, чем на мертвого. Я смотрел на бледное лицо с закрытыми глазами, на причесанные темные волосы, на сложенные под покрывалом руки и мне не верилось, что этот неподвижно лежащий человек уже никогда не шевельнется, не встанет со своего ложа.

Всхлипывали женщины, кто-то читал молитву, горели свечи. На лбу дяди Федота белела бумажная смертная полоска с какими-то начертаниями. Меня удивило, что незакрытые покрывалом ноги дяди Федота обуты были не в туфли, а новые темного цвета тапочки.

Этим же летом мне довелось еще раз коснуться того непостижимого и неизбежного, что, как мне уже было известно, ожидает каждого кто живет на земле. Но одно дело просто знать об этом, и совершенно иные впечатления овладевают душой, когда воочию передо мной произошло событие, смысл которого для меня темен был и страшен.

В конце нашей улицы жила молодая женщина, у нее не было мужа, но ребенок был – маленький двухлетний мальчик, за которым присматривала бабушка. Этот мальчик умер. Об этом мне сказал Гейчик Масаров, парнишка лет четырнадцати или около того.

Он жил напротив нас. Он же мне и предложил пойти на кладбище посмотреть, как будут хоронить умершего мальчика. Идти на кладбище было близко, стоило только пройти через двор и огороды Макаровых, и сразу же можно было попасть на Богородицкую улицу, где и было кладбище. Кресты, памятники, какие-то маленькие каменные домики, ограды и много больших деревьев – все это для меня было ново. Но самое страшное, что я там увидел, это глубокая могила, куда должны спустить гроб с умершим мальчиком. Священник читал молитву, женщины держали под руки осиротевшую мать, рядом стояли разные люди, наверное, родственники и соседи. Когда опустили гроб в землю, мать упала на землю на краю могилы и бурно, с причитаниями, плакала. Кто-то хотел ее поднять, но одна бабушка сказала, не надо, пусть она поплачет. Гейчик взял меня за руку и мы пошли домой.

Долгое время не уходило из моей памяти все увиденное на кладбище. Не ушло и теперь. Но время и жизнь смягчает и как бы отдаляет от нас мучительные и горькие впечатления и, не стирая их из памяти, возвращает нас к восприятию иных светлых реальностей. А иначе просто нельзя было бы жить.

Гейчик, с которым я ходил на кладбище, был одним из младших сыновей многочисленной семьи Агея Петровича и Фроси Масаровых. Он был значительно старше и меня, и Феди, но как-то так сложилось, что какое-то время мы не то что дружили с ним, а как говорится, водились. Он был хромой, поэтому, может быть, у него и не было товарищей его возраста. Что же касается нас с Федей, то нас-то было двое и нам никогда не было скучно. А Гейчик нам нравился, мы его жалели, он был добрый и какой-то обиженный, хотя никогда ни на кого не жаловался. В школу он не ходил. Мы его спрашивали, почему. Он объяснял как-то странно: потому, что его «учителка» никогда не вызывает к до́ске. Так и говорил, к до́ске, а не к доске́. Гейчик очень хорошо лепил маленькие фигурки птиц, собак и лошадок. И мне и Феде фигурки эти очень нравилось, были они приятного зеленоватого цвета, тяжеленькие. Гейчик говорил, что он лепит их из глея. Мы не знали, что это такое, и он объяснил нам, что это особая глина и он один знает, где ее можно достать. Он говорил, что накопает много глея, налепит разных зверей, продаст их на базаре и купит себе новый картуз. Нам было очень интересно, как он все это будет делать. Но затея Гейчика ничем не закончилась. Он стал реже выходить на улицу и почти перестал общаться с нами. Как-то Федя спросил его, куда он подевал готовые фигурки, и он ответил, что побросал в колодец. Нам было жалко.

А Гейчика отец усадил рядом с собой на сапожницкую липку, чтобы он приучался к делу, а не болтался зря по улице. Наверное, это было правильно. Гейчик, или лучше сказать Агей Агеевич, стал хорошим сапожником.

* * *Лето 1931-го года мне запомнилось необыкновенной, почти физически ощутимой благостью семейной жизни Я не помню, чтобы кто-то болел из нас, чтобы случились какие-нибудь осложнения бытового плана. Мама с папой никогда не скандалили, ни разу никто из детей не слышал от них грубого слова. Все шло в нашей семье спокойно и размеренно.

Мои впечатления от этого доброго лета дополняются одним воспоминанием. Откуда-то в нашем доме появилась небольшого формата, толстенькая, растрепанная малость и без обложек книжечка басен Ивана Андреевича Крылова. Первой и последних страниц в этой книжечке не было, бумага в ней была очень прочная, тонкая и совершенно пожелтевшая. Но что было замечательно в этой книге, так это то, что каждая басня была очень хорошо проиллюстрирована. Каждая басня начиналась с новой страницы, а выше названия размещалась маленькая, но подробная и очень красивая иллюстрация, выполненная с такими ювелирными, с такими мелкими деталями, что я и сейчас диву даюсь искусству художника, выполнившую такую тонкую работу. Это, бесспорно, были гравюры старинных лейпцигских мастерских.

Мне было пять лет, я довольно сносно читал, хотя писал плохо. Кстати, я и сейчас плохо пишу, почерк у меня скверный. Баснями я зачитывался и все лето не расставался с полюбившейся мне книжкой. Я не мог, разумеется, осмыслить басенных аллегорий и сюжеты басен воспринимал напрямую, как рассказ о каком-то интересном событии. Мне не мешали и не затрудняли моего чтения «излишества» старинной орфографии, все эти яти и ферты так же, как и мелкий шрифт, не усложняли моего чтения. Справедливости ради следует сказать, что заинтересовался я чтением басен благодаря изумительным иллюстрациям. Я бесконечно рассматривал эти миниатюрные картинки и вместе с папой удивлялись тому, как они красиво и как похоже нарисованы. Вот обалдевший от демьяновой ухи незадачливый Фока с шапкой в руке бежит прочь от стола, а толстомордый Демьян пытается его удержать. На заднем плане у стола дородная и симпатичная хозяйка наливает большим половником очередную порцию ухи и с удивлением смотрит вслед убегающему гостю. А вот повар в белом колпаке и с черпаком в руке увещевает кота не есть курицу. На крошечной картинке нашлось место и повару, и коту, и плите с множеством всяческих горшков, сковородок и кастрюлек, на стене изображены полки с посудой, связки лука и еще какие-то подробности. Особенно мне нравилась потрясающая иллюстрация про слона и Моську: невозможно понять, как можно на совсем маленьком рисуночке разместить улицу с домами, прохожих, восточного человека, ведущего слона, и маленькую, яростно нападающую на огромного слона, злющую собачонку. Я не мог отвести глаз от изображения несущейся под гору телеги с горшками и лошади, упирающейся в дорогу, чтобы сдержать накатывающийся на нее воз. Я подолгу рассматривал, как медведь гнет дуги, как играет замечательный квартет, мне было очень жалко больного льва, и мне очень не нравился противный осел, пинающий его копытом. Так убедительно, так искусно все это было нарисовано, что я мог бесконечно любоваться этими картинками и перечитывать басни, которым они были посвящены.

В давние времена, где-то в конце первого тысячелетия византийские учителя для обучения детей чтению всем другим литературным источникам предпочитали басни. Детей учили чтению по басням, потому что в детское воображение закладывались крупицы морали и правил общечеловеческих отношений. Я же навсегда остаюсь благодарен неизвестному мне издателю старинного сборника басен Крылова и талантливому художнику, иллюстрировавшему эту книгу.

* * *За год или два до школы меня определили в детский сад, устроенный фабрикой, на которой работал папа. Детский сад почему-то называли детской площадкой. Когда я попал в это заведение, то, к своему удивлению, не обнаружил там никакой площадки. Это был двухэтажный дом на Ленинской улице с просторными светлыми комнатами, с большим садом и двором, с красивыми остатками разрушенных ворот и калитки. Дом этот принадлежал раньше купцам Петуховым, им же принадлежала и мукомольная мельница, расположенная напротив этого дома.

Отцу как примерному работнику и многосемейному выделили одну путевку в детский сад.

Вера была еще маленькая, Федя уже учился в школе, поэтому решено было, что ходить в детский сад буду я. В моей памяти ничего не осталось от моего пребывания на «детской площадке». Вот только один случай. Ребята вдруг обнаружили, что я умею читать. Они притащили откуда-то толстую старую книгу, листали ее наперебой и заставляли меня читать на разных страницах. Причем, никого не интересовало, что написано в книге, о чем в ней говорится, а было всем занятно только то, что один из них, такой же, как они, пацан и вдруг читает.

– А из другой книги можешь прочитать? – спросили меня.

Я ответил, что могу. Тут же появилось несколько солидных старинных книг. Было совершенно не понятно, откуда мальчишки их таскали. Наверно из неокончательно разграбленной библиотеки бывших хозяев дома. Книги выложили на стол и, открывая их наугад, совали мне наперебой, указывая пальцем, где я должен читать, что я и делал весьма охотно и без затруднений. Один противный пацан, очень грубый и задиристый, подошел позже других, послушал, как я читаю, а потом сказал:

– Читай, читай. Он тебя зачитает.

– Кто зачитает? – спросил я, совершенно не понимая, о ком он говорит.

– Кто, кто, – авторитетно заявил мальчишка. – Знаем, кто. Домовой!

Ребята переглянулись и притихли. Я перестал читать и огляделся. Не похоже было, чтобы в этой пустой и светлой комнате с единственным столом посередине мог находиться домовой. Ну, где ему здесь быть? Разве что вот в этой красивой, облицованной бирюзовыми плитками, печке? «Не может быть», – решил я и продолжил чтение.

В детском саду мне не нравилось, но я был послушным и ежедневно с утра уходил из дому вместе с папой. Он шел на работу, а я в детсад. Единственно, что было там хорошо, так это то, что сразу после обеда можно было уходить домой. До дома было далеко, практически на другой конец города, но я ходил один, не боялся и ни разу не заблудился. Один раз, возвращаясь из детсада, я был свидетелем необычного случая, о чем я рассказал дома, но мне никто не поверил.

Я шел уже по Шеломовской улице, миновал дом маминых родителей у старого дуба и проходил мимо дома Пискаревых, когда вдруг услышал, что позади меня кто-то бежит. Я обернулся. Высокий мужчина, босой, без картуза, в какой-то длинной, коричневого цвета хламиде, с испуганным лицом бежал по траве рядом со стежкой. За ним гнался милиционер. На улице прохожих не было, я был один единственный свидетель этой погони. И убегавший мужчина, и преследовавший его милиционер – оба они, как способные артисты при правильной режиссуре, точно выполняли свои роли: убегавший мужчина изо всех сил убегал, преследующий его милиционер добросовестно его старался догнать. Причем, все это происходило, как в немом кино, при полном молчании. Милиционер не кричал: «Стой! Стрелять буду!». Убегающий мужчина не взывал о помощи. Добежав до угла Канатной улицы, беглец повернул в сторону улицы Урицкого. Я дошел до этого перекрестка раньше милиционера и посмотрел вслед беглецу, но он как сквозь землю провалился, его нигде не было видно. В обе стороны от перекрестка Канатной улицы не было ни души. Подоспевший милиционер остановился в недоумении, преследовать было некого.

– Куда он повернул? – спросил у меня милиционер.

– А его нигде не было видно, – ответил я со всей искренностью, на какую только был способен.

Милиционер поднял наган и выстрелил в пустую Канатную улицу, затем вложил оружие в кобуру и, огорченный, пошел обратно. Я удивился, что выстрел из настоящего нагана, впервые мной услышанный, был значительно тише, чем я ожидал. Рассказу моему об этом событии ни мама, ни Федя не поверили.

В детский сад я ходил только до холодов. Светало поздно, темнело рано, с теплой одеждой возникли проблемы. Зиму я сидел дома, и это меня вполне устраивало.

* * *Каждый день в городском парке играл духовой оркестр. У нас во дворе хорошо была слышна его музыка и воспринималась, как красивое завершение доброго летнего дня. Заканчивались дневные заботы, теплый сумрак опускался на деревья в дедовском саду и на крыши сараев. На траве появлялась роса. Мама закрывала ставни, запирала калитку, и мы укладывались спать. Было тихо на улице, во дворе, в доме, и только музыка духового оркестра из нашего парка еще долго была слышна, мелодичная, отдаленная, негромкая.

Мне всегда хотелось посмотреть, что делается по вечерам в парке под эту красивую музыку. А происходили там иной раз события удивительные и замечательные. Леня рассказывал, что в парке часто показывают кино на вольном воздухе. Я никогда еще не был в кино, и увидеть это необыкновенное чудо было для меня очень заманчиво. Но если Леня, самый старший из нас, мог пользоваться большей свободой, чем мы с Федей, и с маминого разрешения уже не раз вечерами побывал в городском парке, то мне, пятилетнему, и думать об этом было противопоказано. К тому же и делать мне там было совершенно нечего. Маленьким детям из нормальных семей полагалось в позднее время спать по домам, а не слоняться Бог знает где. Так думали мои родители, и, конечно же, они были правы.

Но вот кино…

Наш городской парк в те далекие годы еще не был парком культуры и отдыха и был он, скорее всего, даже не парком, а городским садом. Он не был застроен культурно-развлекательными объектами и многочисленными торговыми точками. Из аттракционов в нем имелись только качели, именуемые лодками потому, видимо, что они были сделаны в виде лодок, и танцевальная площадка. Это не перегружало городской сад. Великолепная растительность была главным его достоинством: огромные липы и клены стройными рядами стояли вдоль прямых аллей, соединяя над ними свои густые красивые кроны, на газонах размещалось множество цветочных клумб и между ними росли фруктовые деревья. Вдоль оград сплошной стеной росла желтая акация. По вечерам городской сад посещала приличная публика, ни о каком хулиганстве, драках или каких других безобразиях никогда не было речи.

Духовой оркестр был неотъемлемой частью и душой вечернего городского сада, его благородная музыка пленительно звучала в освещенных аллеях, в таинственных затемнениях боковых дорожек и в дальних уголках сада. Музыка уплывала в ближние городские улицы и затихала в отдаленных кварталах.

К началу 1930-х годов Новозыбковский городской сад стал именоваться Городским парком имени Луначарского. Почему Луначарского – никто не знал, да и не интересовался этим. Назвали – и ладно. Власть постановила, значит так надо.

Вход в парк по вечерам был платный. Безбилетных «зайцев» время от времени отлавливали дежурные и выпроваживали за ворота на улицу. Проникнуть в парк без билета – это еще было полдела, главное было в том, чтобы вовремя избежать зоркого ока контролера. Однако в те вечера, когда на вольном воздухе в парке показывали кино, администрация парка на безбилетников смотрела сквозь пальцы. Видимо, потому, что без юных зрителей кино в парке и смотреть было бы некому. Крутили кино в стороне от главных аллей в мало освещенном месте, неподалеку от летнего театра.

Леня говорил, что в парк попасть нетрудно, главное не нарваться на сторожа или дежурного. В парке было достаточно глухих неосвещенных уголков, заросших акацией, какими-то кустами и даже крапивой. В таких местах в ограде парка устраивались потайные лазейки: подашь в сторону отодвигающуюся рейку, пролезешь в дыру, поставишь за собой рейку на прежнее место – вот ты и в парке, и никакого билета не надо.

Я много раз просился, чтобы меня отпустили вместе со старшими братьями посмотреть в парке кино на вольном воздухе, и, хотя мама понимала, насколько это для меня интересно, она не отпускала меня. Однако настал такой случай, когда маме, во всем признававшей порядок и правила, пришлось уступить моим приставаниям. Да и как было не уступить, когда Леня сообщил, что в парке, когда стемнеет, буду показывать кино про пионерский лагерь, как в нем живут дети и чем занимаются. Слава Богу, был август и темнело рано, не то, что в июне или в июле. Леня в пользу самого веского аргумента, в пользу того, чтобы меня отпустили, сказал маме, что, когда в парке бывает кино, дежурные пацанов не прогоняют, а только требуют, чтобы не бегали по парку. Не знаю, как мама согласилась, но под Лёнину ответственность мне было разрешено идти в парк смотреть кино на вольном воздухе. Однако что же это означало – идти в парк? О билетах и речи не могло быть, по вечерам детям их не продавали и в парк детей по вечерам даже с билетами не пропускали. Значит, оставалось одно – дырка в заборе. Леню это не смущало нисколько.

Когда начало смеркаться, Леня, Федя и я пошли на дело. Я малость трусил, мне казалось, что все люди, встречавшиеся нам на улице, хорошо понимали, что мы идем совершать нечто недозволенное и даже наказуемое. Леня по пути предупредил нас с Федей, что если сторож забил дырку гвоздями, то придется лезть через забор.

– Ты не бойся, – сказал он мне, – Федя тебя подсадит, а я помогу вверху. Главное, когда будем в парке, надо побыстрей убегать от забора. Не потеряйся и не отставай от меня.

Я думаю, разведчик, впервые идущий в тыл врага, меньше испытывал волнения и внутренней напряженности, чем я, когда подходил к Городскому саду. Я был готов к самым неожиданным, к самым опасным и рискованным действиям, хотя присутствие двух братьев обнадеживало меня и придавало мне решимости. Однако все оказалось до удивления просто: Леня подождал, пока прошли случайные прохожие, быстро нашел тайную рейку в ограде, отвел ее в сторону, и мы с Федей быстро пролезли в образовавшуюся дыру. Леня поспешил за нами. Нам даже не пришлось бегать через кусты и крапиву, эти заросли мы прошли спокойно и оказались в парке. Там, где мы находились, света было мало, освещенные аллеи с нарядной публикой были в стороне о нас. Леня уверенно повел нас туда, где должно было быть кино. Здесь, на траве, уже сидело немалое скопище мальчишек и даже девчонки были. Белый экран был натянут, механик устанавливал аппаратуру, рядом с ним суетились большие ребята, определяя очередь кому крутить ручку динамо.