Полная версия

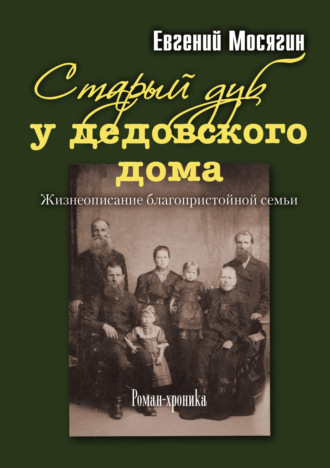

Старый дуб у дедовского дома. Жизнеописание благопристойной семьи

Многие окраинные улицы служили жителям окрестных деревень въездом в город. По Шеломовской улице ездили в город из Нового Места, Шеломов, Святска. Но когда с нашей стороны обосновался Пригородный совхоз, и для того, чтобы попасть из нашей улицы на Новоместский шлях, надо было проезжать по хозяйственным дворам совхоза, ездить в эти деревни по нашей улице стало несподручно, и весь гужевой транспорт на въезд и выезд из города двинулся по Красной улице. У нас стало совсем тихо. Колея посреди улицы подзаросла травой, пыли не было. Редкая телега, проезжающая по нашей улице, имела определенный адрес, направляясь к кому-то из наших соседей.

Было еще одно обстоятельство, способствующее тому, что мужики соседних деревень не любили ездить по нашей улице. Подальше от дома Дюбичей, ближе к окраинным домам посередине улицы с незапамятных времен образовалась огромная лужа. Объехать эту лужу никак было невозможно – мешали с одной стороны деревья, а с другой убедительной глубины канава. Лужа никогда не пересыхала, а после дождей представляла немалую опасность для проезжих, особенно для тех, кто преодолевал ее в первый раз. Я помню, как однажды в нее опрокинулся цыганский воз. Телегу вытащили и поставили на сухое место, а бедные цыганки ходили в грязной и холодной воде, собирая вывалившиеся из телеги вещи. Другие подводы стояли поодаль, мужчины о чем-то быстро и возбужденно говорили. Меня удивляло, что цыганские женщины ходили по воде, не подбирая своих длинных цветастых юбок, и юбки выше колен были мокрые и грязные. Я думал – где же они просушатся? Когда было собрано все, что можно было собрать, цыгане повернули лошадей и поехали обратно в поле, чтобы через Пригородное попасть на дорогу, ведущую на Красную улицу, и по ней въехать в город.

Лужа эта окаянная в конце нашей улицы просуществовала довольно долго. Чего только в нее не сыпали – она не сдавалась. Окончательно ее победили перед самой войной.

Я теперь понимаю, что тишина и внешнее благополучие нашей улицы держались лишь на том, что Пригородный совхоз в конце двадцатых, да и в начале тридцатых годов не имел большого количества тракторов и автомашин. А если и имел один-два ЧТЗ к середине 1930-х годов, то эти трактора были на таком учете и под таким контролем, что в неоправданные хозяйственной необходимостью рейсы не назначались, а работали в поле, как и полагается сельскохозяйственным машинам. Не возили на тракторе пару бидонов молока и не гоняли за каждой поллитровкой, как это начали делать в послевоенные годы.

В 1985 году я приезжал в Новозыбков. Господи! Что стало с нашей улицей? Патриархальная тележная колея превратилась во множество глубоких и безобразных рытвин, вспоровших весь зеленый покров улицы не только на ее проезжей части, но и вблизи домов. Улица стала практически не проезжей для иного транспорта, кроме могучих колесных и гусеничных тракторов. В борозды, во множестве вспоровшие улицу, домохозяйки начали выбрасывать всяческий хозяйственный хлам и мусор, ненужный во дворах, превращая в свалку нашу некогда милую и благопристойную Шеломовскую, а теперь улицу Гагарина. И что ведь огорчительно: никого не волновало и не беспокоило это безобразие, сотворенное с городской улицей. Тракторные борозды во время дождей заполнялись водой, а в сухую погоду вывернутая из глубины глина окаменевала и, превращаясь в маленькие Гималаи, представляла собой нешуточное препятствие для передвижения по ней и пеших, и конных аборигенов. Жителей улицы Гагарина это все совершенно не беспокоило. Захлопнули за собой калитку, а на улице хоть трава не расти. Она и не росла.

Что ж, другие люди начали жить на нашей улице… Но об этом речь впереди, а сейчас надо вернуться а далекие-далекие времена моего раннего детства.

Маленьких нас одних на улицу не выпускали, и мы большей частью время проводили во дворе. Но бывали случаи, когда мама, управившись с домашними делами, ближе к вечеру выходила на улицу посидеть на лавочке, ожидая возвращения нашего отца с работы. Это были хорошие вечера. Солнце уходило ближе к Пригородному хозяйству и стояло где-то над домом Дороховых уже не так высоко как днем. Наша сторона улицы солнечная и тень от нашего колодца сдвигалась в сторону наших ворот. Редкие прохожие, все больше соседи, возвращались с работы. Вот прошел странный человек Иванов, всегда одетый в сероватую толстовку с поясом, в сандалиях, в светлом картузе, в очках и с вечным портфелем под мышкой. Наверно у портфеля не было ручки, потому что все мое детство я видел Иванова с этим портфелем, зажатым под рукой. Замкнутый, сосредоточенный, он вышагивает длинными ногами мимо нашего дома и мама уважительно здоровается с ним.

Из-за угла Канатной улицы показалась группа женщин, конвоируемая милиционером. Эти женщины – заключенные новозыбковской тюрьмы; они всегда вызывали у меня страх и жалость. Новозыбковская тюрьма расположена за городским садом на углу Красной улицы и Красной площади, напротив Соборной Михайловский церкви. Женщин ведут в тюрьму после дневной работы в саду и огородах, принадлежащих тюрьме. Целый квартал Канатной улицы между Богородицкой и Кладбищенскими улицами, рядом с православным кладбищем, занимают эти огороды. Усталые молчаливые женщины, выйдя из-за угла, пошли по нашей Шеломовской улице в сторону тюрьмы в сопровождении конвоя. То, что их вели по проезжей части улицы, а не по стежке, где ходят обычные люди, с недоброй определенностью отдаляло этих женщин от обычной человеческой жизни.

Мимо нас прошел Дюбич, высокий строгий мужчина с бородкой в белой рубахе и светлых парусиновых туфлях. Дотронувшись рукой до кепки, он раскланялся с мамой. Дюбичи живут ближе к концу нашей улицы, у них большой под железной крышей дом. Около их дома колодец, который так и называют – у Дюбичей. Но вот что странно, в большом доме Дюбичей проживают только три человека: этот мужчина, что поздоровался с мамой, и две женщины, жена и свояченица Дюбича. Женщины одинаково немолодые, одинаково сухощавые, с одинаковыми невеселыми озабоченными лицами, постоянно отмеченными безысходной печалью и обреченностью. Они никогда ни с кем не разговаривали, на улице появлялись редко, ходили только на базар и в церковь. Одевались почему-то только в черные платья и платки. Детей у них не было, знакомых и родственников – тоже. С соседями они не общались. Жили скрытно и, вроде бы, обеспеченно, калитка у них всегда была на запоре.

Напротив Дюбичей, у Дороховых, снимал квартиру портной Лейба. Он тоже возвращается домой в черном не новом костюме, в кепке и в очках. Немолодой тихий мужчина, он идет по другой стороне улицы так, словно старается быть не замеченным на открытом пространстве, как будто извиняясь за свое появление на людях. Над ним подшучивали, но необидно и незлобно. Однажды на Пасху мой старший брат Леня послал меня к проходящему мимо нас Лейбе и подучил меня сказать ему: «Христос Воскрес». Это было в голодный год и Пасха была бедная. Я подбежал к Лейбе и сказал ему праздничное христианское приветствие: «Христос Воскрес!». Лейба остановился и, ничуть не удивляясь, наклонился ко мне и ответил: «Воистину Воскрес», – потом покопался в карманах и подарил мне десять копеек.

Наша улица никогда не была многолюдной и почти каждый человек, проходивший мимо нас, был знаком нашим родителям. К тому же у нашего дома был колодец, у которого случались встречи с соседями. Вода в нашем колодце для питья не годилась, ею пользовались для поливки огородов, чтобы поить скотину и для прочих хозяйственных нужд.

Гремя ведрами, к колодцу подошла Анна Савельевна или Рябая, как ее обычно называли на улице. Она жила через дом от нас в маленькой хатке со своим тишайшим мужем – сапожником. Анна Савельевна была замечательной огородницей, грядки у нее были всегда в отличном состоянии. Она набрала воды, смотала веревку, сказала маме, что у нее огурцы пустоцветом пошли на грядке за сараем, после чего, вихляя задней частью своего давно нестираного сарафана, понесла ведра с водой к своей колючей ограде.

Из-за угла Канатной улицы показалась подвода. Это Нигрей вернулся домой из своей гужконторы. Он живет наискосок от нас через дорогу. Я до сего времени не знаю, фамилия у него такая – Нигрей – или это уличное прозвание. Усадьба у него большая. Она протянулась аж до самой Богородицкой улицы. Ходил такой слух, что Нигрею однажды надоело жить на нашей улице и он разобрал свой дом, перекантовал его на другой конец усадьбы, и превратился, таким образом, в жителя Богородицкой улицы или, как ее теперь называют, улицы Урицкого, названной в честь человека, который был руководителем Петроградской чрезвычайной комиссии в революционной России. Нигрей через недолгое время возвратил свой дом снова на нашу улицу, на прежнее место. Поглядишь на этого Нигрея, так ни за что не скажешь, что он такой неспокойный и шебутной мужик – шутка ли, дом с места на место перетаскивать. Конь у Нигрея под цвет его бороды, гнедой и такой же сытенький, как и его хозяин. Нигрей заехал во двор и закрыл за собой ворота.

А вот и наш папа показался. Мама заметила его, когда он был еще далеко от дома. Я бегу ему навстречу.

Позже, когда солнце от дома Дороховых перемещалось к Пригородному, и тени деревьев становились длинней, возвращалось с пастбища наше стадо. Пастух гнал его с поля по Канатной улице, и на перекрестках хозяйки разбирали своих коров, и стадо все уменьшалось, пока последнюю корову не зазывала хозяйка, где-нибудь на Верхней улице или еще дальше. Пастух у нас хороший, непьющий, никто на него не обижается, он много лет пасет наше стадо и знает всех коров. Если какая женщина зазевается и не поспеет на перекресток встречать свою корову, пастух сам отделяет ее от стада и отгоняет в сторону так, чтобы она осталась на своей улице.

У нас тоже есть корова, ее зовут Ранетка. Мама никогда не выходила за ней на угол и у пастуха никакой заботы с ней не было. Ранетка сама знала дорогу и, отделяясь от стада, как только оно показывалось из-за угла, медленно и безошибочно шла домой. Она была красавица симментальской породы, единственная в стаде. Белая, с желтовато-коричневыми пятнами, большая, очень спокойная и добрая. Мама встречает ее и открывает ей ворота – в калитку она не проходит. Ранетка становится на привычное место у сарая, мама ставит ей ведро с пойлом, садится около нее на маленькую скамеечку и белые струи, кипя и пенясь, бьют в чистый подойник, наполняя его молоком. Ранетка – добрая память нашего детства, с ней связано воспоминание о благополучной и спокойной жизни нашей семьи. Я не помню, как она появилась у нас, наверно это было до моего рождения, но хорошо помню, как ее уводили с нашего двора.

Черные дни начинались тогда не только для нашей семьи, но и для всей России.

На нашей улице коровы есть не у всех, но их все же немало отделяется от стада в нашу сторону и направляется к дворам Маши Юрченихи, Нигрея, Масаровых, Симы Соркиной, Митьки… не помню всех. Но надо же учесть, что некоторые хозяева, особенно с конца нашей улицы, коров в стадо не гоняют, пасут сами, поле-то рядом.

Между тем солнце совсем свалило за Пригородное хозяйство и там за силосной башней начинает разгораться закат. Последние соседи от трудов праведных возвращаются по домам. Прошел по той стороне улицы важный человек, зять Симы Соркиной, мужчина с портфелем и животиком. Он работает в каком-то ответственном учреждении, может, в райпотребсоюзе или в райторге, держится особняком и с соседями не знается. Прошкрабала мимо нас тяжелыми сапогами Христина, проехал на велосипеде Тит Григорьевич «фершал», пользующийся большим уважением соседей не то за его ученое звание, не то за его манеру достойно держаться. А вот показался муж Анны Савельевны Моргун, небольшой мужичок в картузе, сапогах и длинном пиджаке. Длинном потому, наверно, что не шили тогда таких пиджаков, которые могли бы быть в пору такому мелкому человеку, как Моргун; какой пиджак ни возьми, он все равно будет велик для Моргуна. Моргун, он же Федор Андреевич, идет заметно под хмельком на своих присогнутых в коленях ногах. Это очень редкий случай, что он под хмельком, его никто никогда не видел пьяным, живет он неслышно и постоянно занят своим сапожным ремеслом. На этот раз Федор Андреевич малость «выпимши». Наверное, получку получил или в сапожной артели что-то отмечали, а может быть, кто-то из заказчиков магарыч поставил. Держится Федор Андреевич пристойно, калитку свою из колючей проволоки находит без затруднений и незаметно скрывается за ней.

На противоположном от нас углу Канатной улицы закрывается лавочка Аронки Гусакова. Лавочка эта маленькая, но в ней всегда можно купить кусок мыла, фунт сахару, спички, пачку чая и другие мелкие товары. Гусаков – один из последних нэпманов в нашем городе, торговля его под давлением власти начинает чахнуть, и, похоже, что он уже не торгует, а распродает оставшиеся от хороших времен товары. Аронка закрывает дверь и ставень на окошке своего торгового предприятия, и неизвестно, откроет ли он его завтра. На перекрестке, на вытоптанном пятачке, собираются мужики: Акимов, Гришка Соколов с Канатной улицы и Петька Липский из углового дома. Эти лихие ребята затевают игру в орлянку. Один из них подбрасывает вверх монету и все смотрят, как она упадет, что будет сверху, орел или решка. Играют по маленькой, просто для развлечения.

За Пригородным догорает закат, на улице начинаются сумерки, кое-где в домах загорается свет, на лавочках собираются женщины. Наш сосед Митька подоил корову и понес крынку молока Титу Григорьевичу. Пробежала через дорогу к Маше Юрченихе Анна Савельевна, попутно переругнувшись с попавшейся ей навстречу Фросей Масаровой, ее постоянной оппоненткой по разным общественным и социально-бытовым вопросам.

Из городского сада доносится приглушенная расстоянием музыка духового оркестра.

На дороге показался извозчик. Это Федор Волков на своем красивом фаэтоне везет Епископа. Этого человека, имеющего явно высокий духовный сан, все называют Епископом, хотя у него могло быть совсем другое духовное звание. В Новозыбкове одно время он бывал часто и снимал квартиру на нашей улице ближе к ее окраине, кажется, у Кублицких. Высокий, стройный пожилой мужчина в длинной черной одежде, он часто ходил мимо нашего дома. А иногда ездил на извозчике. В таких случаях мы с Федей бежали ему навстречу. Епископ просил Волкова остановиться, помогал нам забраться в фаэтон, и мы ехали с ним до его квартиры. Доехав до дома, где квартировал Епископ, мы благодарили его и бежали домой довольные, что удалось прокатиться на фаэтоне, да еще с такой важной особой. Мама всегда нас удерживала от нашей настырности, но не так, чтобы уж очень категорично, ей все-таки нравилось, что ее детям оказывает внимание такой непростой человек. Мы с Федей тоже чувствуем, что поступаем не совсем правильно, но Епископ так доброжелателен и так приветлив, что чувство неловкости само собой как-то сглаживается.

За Пригородным гаснет закат, и верхушки деревьев сливаются с потемневшим небом. Пустеет улица, на город опускается ночь. На Шеломовской улице тихо и темно, не светится даже маленькое окошко Моргуновой хаты.

Утренний свет

Семья наша окончательно сформировалась к 1928 году. Четверо детей было у моих родителей к этому времени: Леня, Федя, я и сестра Вера. Эта, долгожданная отцом, девочка была последним ребенком в нашей семье. Отец работал один. Мама вела хозяйство, занималась детьми и кое-что шила из одежды на заказ для соседей, зарабатывая тем самым далеко не лишнюю копейку в наш семейный бюджет. Это было сравнительно благополучное время. НЭП заканчивался, но еще не грянул «великий перелом», ввергнувший российский народ в пучину бедствий, горя и нищеты.

Я очень бережно храню не столько в памяти ума, сколько в памяти сердца те недолгие благополучные годы жизни нашей семьи, которые так страшно и так бесчеловечно оборвались ужасом голода 1932-33-го годов. Великой милостью судьбы и Божьего благословения я считаю то, что первые мои впечатления в этом мире все-таки были наполнены ощущением добра, тепла и благополучия родительского крова. Мое раннее детство пришлось на такие годы, когда усилиями порядочных людей еще держались последние признаки благопристойной жизни, хотя бы в семейных условиях, вопреки бесчеловечному государственному устройству России.

С какого времени от роду человек может помнить свою жизнь? Где-то я читал, что, в основном большинстве, с четырех-пяти лет. Лев Николаевич приводит удивительный пример воспоминаний о своем очень раннем младенчестве. У меня с этим вопросом полный ералаш и сумятица. Странное дело, но у меня есть убеждение, что я сохранил память о таком событии, которое происходило так давно, что по малости своих лет я никоим образом не должен о нем помнить. Я понимаю, что рассказы старших братьев и родителей могли наложиться на неосознанные лично мои впечатления и превратиться с течением времени в подобие моих собственных воспоминаний. Это вполне вероятно. Но вот странно, что в памяти живут такие подробности происходящего, какие могли быть замечены только мной и о которых никто не стал бы упоминать в своих поздних рассказах.

Вот как все было.

Федю и меня не пускали в спальню, где лежала, как нам сказали, заболевшая мама, и мы толклись то в кухне, то во дворе. День был теплый, было утро и солнце светило в дворовые окна нашего дома. Таня посидела в спальне вместе с мамой, потом быстро куда-то ушла. Через какое-то время к нашему дому подъехал на извозчике наш отец с Таней и незнакомой женщиной в белом халате. Я очень хорошо видел в открытую калитку гнедую лошадь, запряженную в фаэтон, видел озабоченного отца и женщину-врача с маленьким чемоданчиком в руке.

Они ушли в спальню к маме. Мы с Федей пристроились к окошку и пытались что-нибудь подсмотреть, но окно изнутри было завешено занавеской. Помню состояние какой-то особой занятости, проявляющейся в поведении взрослых, и необычность того, что на нас с Федей никто не обращал внимания. У Феди в руках был «монах» – простая палка с привязанным к ней шпагатом свернутым углом куском бумаги. В иных случаях эта штука занимала, и мы бегали с ней, стараясь, чтобы надуваясь воздухом «монах» повыше взлетал. Но в то памятное утро наш «монах» не вызывал у нас интереса и спокойно болтался на палке. Я помню, что солнце светило в кухонные окна, что означало утреннее время. Так оно и было.

Ничего особенного во всем этом не было, но дело в том, что в этот день родилась наша младшая сестра Вера, а мне в то время не было еще и трех лет.

Конечно же, все эти мои «воспоминания» образовались из поздних рассказов участников знаменательного события.

Вообще, писать о раннем детстве, воссоздавая мир таким, как он воспринимался ребенком – дело непростое. Здесь все из области ощущений, почти недоступных для пересказа, без невольного их искажения. Слово имеет определенное значение, а неточно поставленное в строку, оно или само по себе, или вместе с другими словами может выразить или воссоздать совершенно иные впечатления, чем те, которые испытывал ребенок в определенных случаях.

* * *Жизнь нашей семьи складывалась самым примерным образом. Мы жили в собственном доме, имели небольшой, но хорошо обустроенный участок земли. В нашем хозяйстве имелось все, необходимое для нормальной жизни. Отец работал, мама растила детей и вела хозяйство в семье и доме. Таня к этому времени окончательно отделилась от нас и жила с дедом на положении молодой хозяйки. Если случались какие затруднения в Танином обиходе, мама приходила ей на помощь. Иногда маме приходилось выговаривать Тане за нерадивость, но, учитывая ее молодые годы, она не проявляла особой строгости. Дед, хотя к старости и становился строптивым, с внучкой как-то уживался и ладил с ней. Таня как-то рассказывала – не мне, разумеется, но я слышал:

– Когда у меня первый раз пошли месячные, я испугалась, прибежала из уборной в хату, ищу деда, а он в саду был. Нашла его и кричу: «Деда, из меня кишки вылезают! Кровь уже идет!». Дед испугался, побежал вместе со мной к дому, а потом уже во дворе спрашивает: «Откуда у тебя кровь идет и кишки лезут?». Я ему говорю, что пошла в уборную, а из меня кровь как польет. Дед хмыкнул, дал мне чистую тряпочку и говорит: «Подложи и сиди тихо, не бегай никуда, а лучше полежи». А сам помолился на иконы и пошел за мамой. Идет и ворчит: «Вот дура, прости, Господи, и помилуй».

Лет двадцати или около того Таня вышла замуж. С этого времени началось непонятное отчуждение между нашими семьями. Наверное, так поставил Танин муж, несговорчивый и амбициозный молодой человек. Может, его беспокоила экспансия подрастающих сводных братьев своей жены или сыграл роль какой-нибудь инцидент межсоседских отношений, но он первый поставил вопрос об официальном оформлении раздела имущества Василия Николаевича. Наши родители в первые годы вселения в маленький домик не полностью расплатились с дедом и за дом и за землю, хотя мама и продала в то время все ценное, что досталось ей от отцовского наследия. Василий Николаевич с долгом не торопил, и родители мои жили с ним рядом по-добрососедски, без взаимных претензий, но официального документа на куплю продажу части дедовского владения не было составлено. По настоянию Таниного мужа в нотариальной конторе была оформлена актовая гербовая бумага, содержащая сведения, из которых становилось ясно, что «…Василий Николаевич Кудрявцев продал Ивану Васильевичу и Татьяне Федоровне Ковалевым и Потапу Ефимовичу Мосягину принадлежащие на правах собственности, ему, Василию Николаевичу, постройки, а именно…» и т. д. Таким образом, границы наших и Таниных с ее мужем владений строго и документально определились. Я читал старинную казенную бумагу и для меня в ее содержании кое-что казалось странным. То, что узаконилась принадлежность маленького домика с небольшим участком земли моим родителям, это было справедливо и соответствовало действительности. Но вызывало недоумение то, что старый дом и большую усадьбу с постройками дед, оказывается, продал собственной внучке и ее мужу. Это было непонятно. Зачем, спрашивается, Тане с ее мужем выкупать у деда дом и усадьбу, если Таня как единственная внучка и наследница имела право на владение всем имуществом довольно старого деда? Не было ли во всем этом какой-то комбинации, какой-то скрытой интриги, в основе которой могло таиться желание Таниного мужа Ивана Васильевича Ковалева стать еще при жизни деда полновластным хозяином его усадьбы?

Я боялся Таниного мужа, хотя на нас с Федей он не обращал никакого внимания. Я помню молодого строгого мужчину с бледным продолговатым лицом и темными прямыми, зачесанными назад волосами. Одевался он очень опрятно. На нем всегда был темного цвета френч с поясом, черные брюки не то галифе, не то что-то похожее на галифе, и постоянно черные блестящие сапоги с высокими до колен голенищами. В раскрытом воротнике френча виднелась белая рубашка с галстуком. Где он работал и кем был по профессии, я не знаю, но ходил он всегда с портфелем. Наверное, он был каким-то совслужащим. Моих родителей он не удостаивал ни малейшим вниманием. Я не помню ни одного случая, чтобы он о чем-то разговаривал с ними или что-то обсуждал. Таня тоже начала отстраняться от нас, и забор, разделявший наши дворы, превратился в некое подобие китайской стены, исключавшей всякое общение между нами.

Наш отец, человек корректный, но и независимый, понимая желание Таниного мужа да, вероятно, и деда изолироваться от нас, недолго думая выстроил забор по «демаркационной» линии, разделявший дедовский сад и наш огород. Этот забор был пониже того, который разделял наши дворы, но тоже плотный и внушительный. Для нас с Федей вылазки в дедовский сад прекратились; теперь, только забравшись на перекладины забора, можно было иной раз увидеть, как Танин муж переводил козу пастись с одного места на другое. Ивану Васильевичу для здоровья полагалось пить козье молоко.

До постройки забора мы с Федей, преодолевая запреты мамы, все-таки, нет-нет, да и наведывались на сопредельную территорию. У деда в саду под высокой старой грушей стояла баня. Сейчас я уже не могу вспомнить, по какому делу в один солнечный день нам с Федей непременно надо было пробраться в эту баню. Нас не интересовали ни яблоки, ни груши, ни смородина и вообще мы не помышляли о проведении недозволенных действий по отчуждению дедовской собственности. Просто нам необходимо было попасть в старую дедовскую баню. Дед не очень-то пускал нас в сад, поэтому и приходилось пользоваться подходящим случаем для проникновения на запретную территорию, проявляя настырность и известную долю мужества. Вполне возможно, что хитрости наши деду были известны, но он иногда посматривал сквозь пальцы на безобидные проступки неродных внуков.

Время было полуденное, сияло солнце, и всюду царила тишина. Мы с Федей двинули в сад. По дорожке до бани пройти было всего ничего, но для нас за садовой калиткой начиналась совершенно другая страна, где одни без мамы мы должны были действовать на свой страх и риск. За баней стоял ветхий косой заборчик, отделявший дедовский сад от Моргуновой усадьбы. В темном окне бани было беспросветно, из приоткрытой двери предбанника тянуло застоявшимся духом старых березовых веников и запахом холодной золы остывшего очага. Перед этой дверью, сбитой из темных досок, неприветливой и чем-то пугающей нас, решимость наша поколебалась, и нам что-то не очень захотелось идти в тот сырой полумрак, который таился внутри бани за ее бревенчатыми низкими стенами. Мы заспорили, кому первому переступить порог предбанника. Похоже, становилось, что задуманное нами проникновение в баню утрачивало для нас свой притягательный смысл. Да и что хорошего нас там могло ожидать? Темно, сыро…