Полная версия

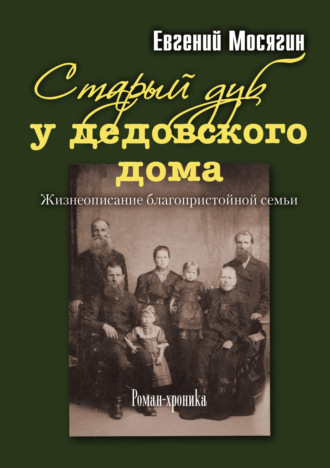

Старый дуб у дедовского дома. Жизнеописание благопристойной семьи

А в саду так солнечно, так уютно и так все знакомо: вот старая груша у забора, рядом с ней и по всему саду стоят яблони, вдоль дорожек, протоптанных прядильщиками веревок, сплошными стенами растут кусты смородины и малины. Напротив бани через тропинку стоят два высоких и густых куста жасмина и сирени. Дальше для нас все было нехожено и неведомо. Мы там никогда не бывали. Куда там! Находиться даже здесь у бани – и то казалось делом рискованным. Ведь стоило только зайти за сиреневый куст, как сразу же можно было оказаться в некоем подобии джунглей. Оттуда не видно было ни сарая с большим колесом у стены, ни крыши нашего дома, ни калитки во двор. Узкая тропинка скрывалась в густых кустах, высокие деревья нависали сверху, в конце нашего огорода таинственно темнела вода «копанки», в которой, как говорил Федя, водились караси и еще какие-то рыбы. Нет, дальше бани ходить нам не следовало.

Федя тогда предложил:

– Давай на спор, что я пройду отсюда до нашей калитки напрямую через кусты и не заблужусь.

Это намерение, на мой взгляд, было рискованным, и мысль о его выполнении казалась мне сумасбродной, но мой отважный брат сказал мне, чтоб я по дорожке пошел к калитке и там ожидал его, а сам, пригнувшись, скрылся в зарослях. С некоторой тревогой я ожидал брата в указанном месте. Очень скоро он появился на меже нашего огорода с оцарапанной щекой, но довольный успехом своего дерзкого предприятия.

– Ерунда, – сказал он, – заживет. Ты только маме ничего не рассказывай.

Мы вернулись во двор. Мама ставила самовар. Светлый дымок из самоварной трубы рассевался в безветренном воздухе, оставляя приятный запах сгоревших сосновых щепок.

* * *Я не помню, когда сломали дедовскую баню и по какой причине это было сделано. Куча битого кирпича, зарастающая крапивой и полынью, многие годы после смерти деда оскорбительно и грубо портила зеленую прелесть старого сада. Трудно объяснить, почему не убрали этот кирпич – дело-то простое. Таню, надо полагать, это мало беспокоило. Ее второй супруг, дядя Федя, по горло был занят первые годы своей семейной жизни разрушением дедовских строений, и руки у него до этой свалки просто не доходили.

Зачем сломали баню? Она так уютно стояла в саду, окруженная всякой зеленью под высоким деревом. Как-то зимой отец нес меня на руках из этой бани по нашему огороду вымытого и закутанного во что-то теплое.

– Пяточка не мерзнет? – спрашивал меня отец.

Я отвечал, что нет, не мерзнет, и с любопытством смотрел из теплой глубины одежды на высокое звездное небо, и было мне хорошо и очень удобно на отцовских руках.

Своей бани у нас не было. С Василием Николаевичем и поначалу с Таниной семьей мы жили, как бы одной усадьбой, строго соблюдая пределы дозволенного при владении землей и строениями. Было бы странно при этом на одной усадьбе иметь две бани. До какого-то времени все так и было, но скрытое недовольство таким положением назревало у Таниного мужа и, наверно, у деда. Танин муж эту двусмысленность разом и прекратил. Раздел усадьбы определил положение, забор, построенный отцом, усилил отчужденность между владельцами.

Через какое-то время отец задумал строить свою баню. Это было правильно, не мыться же весь век по чужим баням. Это такая морока – топить чужую баню. Надо было договариваться с кем-нибудь из соседей, да таких, что живут поближе, придется же натаскать воды, наносить дров, и ходить мыться все-таки лучше поближе.

В Новозыбкове была общественная баня, но как в нее ходить с тремя детьми?.. Бывало, что мама мыла нас на кухне в корыте, но в бане мыться, конечно же, лучше. Однажды топили баню то ли у Соколовых, то ли у Груни. Кажется все-таки за углом у Соколовых на Канатной улице. За низеньким окошком бани было темно, и мама зажгла какой-то светильник, у которого не было стекла. Сначала мы были одни с мамой, а потом пришла тетя Нюся, наша родственница. Тетя Нюся была моложе мамы и была очень красивая, вся округлая, белая, большая, она очень плавно двигалась в непросторной бане. Она сразу же привлекла к себе мое внимание и я с большим интересом разглядывал роскошные телесные достоинства тети Нюси и нисколько не скрывал свое заинтересованности. Тетя Нюся заметила мое беззастенчивое внимание к ней и сказала маме, что я очень уж смотрю на нее и что лучше она посидит на лавочке. Мама принялась меня быстро мыть и подоспевший Леня отвез меня на санках домой. Сколько же мне могло быть тогда лет? По всем обстоятельствам, не более четырех. Мог ли я все это запомнить? Наверно, да. К стыду своему могу признаться, что я до сих пор не забыл, как в неярком свете в тесной бане двигалась молодая красивая и белая тетя Нюся.

Собственную баню отец начал рубить весной. Каждый день, приходя с работы, он брался за топор и тесал бревна. Пахучие сосновые щепки лежали на земле, чисто обтесанные бревна ложились на свои места, и стены будущей бани росли да росли помаленьку, и к осени, когда убрали огород, сруб был готов. Собирал баню отец вблизи нашего сарая по соседству с Митькиным садом. Маму очень беспокоила то, что будущая баня будет стоять близко к деревянным стенам сарая, она боялась несчастного случая. Упаси, Господи, если что, сарай сразу же загорится вместе с баней, а там и дом рядом. Отец как-то возражал, но изо дня в день мама допекала его своими страхами, и отец уступил ей. Место для бани выбрали в конце огорода напротив кустов сирени и жасмина, только с нашей стороны забора.

Разбирать сруб и собирать его на новом месте дело довольно хлопотное, и отец решил перекатить баню целиком. Дело тоже нелегкое, но баня все-таки не изба, сооружение мелкое и, если делать все с умом, то все может получиться скоро и хорошо… В какой-то тихий осенний день с утра в нашем огороде по приглашению отца собрались соседские мужики и началось замечательное дотоле никогда невиданное действие. Кто-то подкладывал бревна для перемещения сруба, кто-то работал вагами, отец, упираясь плечом в толстый кругляк, подсунутый под нижний венец сруба, подавал команды. Мужики кряхтели, мама волновалась, мы с Федей глазели на интересное действо.

Баня поехала!

Отец беспокоился, что могут разойтись углы, что может перекоситься коробка, но Клим Аверьянович, двоюродный мамин брат, успокаивал отца:

– Да ты, Ехимыч, баню эту так срубил, что ее не то, что катать, кувыркать можно, и она все равно не рассыплется.

Это было похоже на правду. Баня двигалась к месту своего назначения, не меняя своей формы и не выказывая никаких признаков разрушения. Схваченный крестовинами по верхним и нижним венцам и закрепленный досками в местах оконного и дверного проемов, сруб благополучно доехал до своего места. Огород весь был затоптан, грядки утратили свои очертания, следы от ваг, бревен и сапог искорежили землю, но это было поправимо, так как до зимы было далеко и оставалось достаточно времени, чтобы привести огород в порядок к следующей весне.

По окончании работы мама пригласила всех ее участников на угощение. Захмелевшие мужчины о чем-то шумно разговаривали, что-то обсуждали, потом по обычаям русского застолья завели песню. Не помню, что они пели, но помню, как отец пытался запеть свою песню, которая ему нравилась:

Снежки белые пушистыеПокрывали все поля,Одно поле не покрыли —Поле батюшки моего.Гости нескладно подпевали отцу, но получалось, что-то другое, не то, что ему хотелось.

Я слушал и думал, что ж это за поле такое было у папиного батюшки, что его по какой-то причине не засыпало снегом. Что такое поле, я хорошо знал. Оно начиналось в конце нашей улицы у последних ее домов и простиралось в одну сторону далеко-далеко, до самого леса, а в другую сторону доходило до тех отдаленных мест, куда по вечерам заходило солнце. Это было настоящее поле, в котором не понятно где располагались деревни, откуда в город на базар ездили хохлы, а к нам в гости приезжал дядька Иван, муж нашей тети Фени, маминой сестры. И вот я представлял себе, что в этом большом белом поле есть одно маленькое поле папиного батюшки, почему-то не засыпанное снегом. В этом была какая-то тайна, объяснение этому лирическому парадоксу я нашел значительно позже. Оказывается, что настоящие слова песни, которая нравилась нашему отцу, были несколько иные:

Снежки белые пушистыеПокрывали все поля;Одного лишь не покрылиГоря люта моего.Таким образом, проблема непокрытого снегом поля папиного батюшки сама собой разрешалась. Но это случилось потом, а в тот день, когда катали баню, этот вопрос меня очень занимал. Для завершения воспоминания о том, как отец пел нравившуюся ему песню, следует добавить еще несколько слов. Мало того, что отцовский вариант русской народной песни совершенно менял ее смысл, но была при этом вот еще какая подробность: Первую строку этой песни отец пел на свой лад. У него получалось: «Снежки белы лапушисты…». Это, помнится, меня вполне устраивало: лопушистые снежки я себе хорошо представлял.

Что же касается бани, то история ее строительства не имела положительного завершения. Я не помню, почему отец не достроил баню. Кажется, ее еще раз перекатывали поближе к дому. Отец настелил потолок, собирался устанавливать стропила, намеревался крыть крышу, но что-то ему помешало. Может, трудности с материалами, недостаток средств не позволили ему довести дело до конца. Но, скорее всего, благие намерения отца и его планы на устройство жизни нашей семьи нарушила надвигающаяся на наш город и на всю страну страшная беда начала 1930-х годов.

Наш отец баню так и не достроил.

* * *Нашего отца за хорошую работу на фабрике премировали путевкой на курорт, в Крым. Отец об одной такой поездке сообщает в своей биографии, а было их две. Первый раз встречать отца на вокзал при его возвращении из Крыма мама ходила с Федей. Мне тоже очень хотелось пойти, но и мама и Федя мне объяснили, что я еще маленький, а до вокзала очень далеко, и я просто туда не дойду.

– Ты подожди, – сказала мама, – в следующем году папа поедет на курорт, а ты за это время подрастешь и тогда мы пойдем встречать папу уже с тобой.

Как же я завидовал старшему брату, что он был на вокзале и видел поезд, что он встречал папу и вместе с ним и мамой ехал домой на извозчике! Это было совершенно исключительное событие. Старший брат, считая себя причастным к этому, очень гордился, но одновременно был снисходителен ко мне, успокаивая и обнадеживая меня тем, что в следующем году я так же, как и он, увижу все то, что ему довелось увидеть и испытать.

Так оно и произошло. В следующем году – это был 1931-й год – летом наступил долгожданный день. Мама нарядила меня в новые, пошитые ей самой штанишки и в новую рубашку. На ногах у меня были тоже совершенно новые ботиночки. Уже только ради одного этого стоило надеяться и ждать такого хорошего случая. Новая нарядная одежда сразу же настроила меня на понимание того, что я участвую в праздничном, необыкновенном событии. Мама тоже нарядилась. Она взяла меня за руку, и мы отправились в дорогу. Погода на мое счастье была хорошая. Улицы, по которым мы шли, казались мне очень красивыми, чистыми и зелеными. Это был главный цвет, который я запомнил в тот день. Повсюду стояли высокие деревья с огромными густыми кронами. Дома, мимо которых мы проходили, казались мне большими и добрыми. Крашеные ставни, герани в окнах, палисадники у некоторых домов, и лавочки у каждого дома, – все это мне очень нравилось и убеждало меня в том, что порядок, заведенный у нас дома родителями, соблюдается во всем городе.

Это было мое первое знакомство с Новозыбковом и оно оставило во мне впечатление добра и надежности. По дороге к вокзалу мы с мамой не встретили ни одного сердитого человека, нас не облаяла ни одна собака, и мы не слышали не то что какой-нибудь ругани, но даже громкого разговора нигде не услышали. Раза два мы с мамой садились отдохнуть на лавочках у каких-то домов и потом продолжали поход.

На вокзале было много народу. Когда мы с мамой вышли на перрон, я почувствовал, что устал. Перрон на нашем вокзале открытый, солнце сияло во всю, и было очень жарко. В ожидании поезда некоторые люди сидели прямо на тротуаре у стены вокзала. Один мужчина полулежал на какой-то подстилке, и мама попросила у него разрешения посидеть мне на краешке, так как ее мальчик, то есть я, очень устал. Без особого желания я присел с разрешения чужого дяди на его черную пыльную подстилку. Я ожидал поезда и очень боялся прозевать тот момент, когда он будет подъезжать к вокзалу, я даже побаивался, что поезд вообще не приедет, и я не увижу, какой он. Потом мне начало казаться, что поезд опоздает, и мне придется вместе с мамой и со всеми людьми долго сидеть на тротуаре у вокзала и жариться под солнцем. Федя говорил мне, что поезда могут опаздывать, и я очень опасался этого.

Но поезд пришел вовремя. Мне показалось, что на вокзал наехала целая улица одинаковых домов на колесах без крыш и без оконных ставень. Люди, все, которые были на перроне, начали куда-то бегать, что-то спрашивать друг у друга и таскать сумки, чемоданы и разные другие вещи. Мы с мамой скоро увидели папу, он же высокий, и его белая фуражка была сразу заметна над другими людьми. На привокзальной площади мы наняли извозчика, и какое же это было непередаваемое счастье: ехать от вокзала и до самого дома в настоящем фаэтоне вместе с мамой и папой!

* * *Накануне праздников по вечерам мама перед иконами зажигала лампады. Во всем доме к этому времени наведен порядок, на чисто вымытых полах постелены половики, на окнах белеют свежие накрахмаленные занавески, столы, покрытые выутюженными скатертями, выглядят очень нарядно. Завтра праздник – может, Рождество, может Крещение… За окнами ночь, зима. Зимой мы с Федей спим на печке в кухне. Печка у нас, как крепостной бастион, большая, надежная, на ней тепло, просторно и уютно. Мне не спится. В открытую дверь в спальню мне видно, как перед иконами мягким, неярким светом теплится лампада. От этого на душе спокойно и хорошо. В передней комнате перед иконой Святой Богородицы тоже горит лампада. С печки это мне не видно, но я там молился Богу на ночь. Мне только видно, как лампада в зале освещает иконостас и ее свет очень красиво поблескивает на позолоченных украшениях и в бисерном окладе иконы.

Маленьких нас мама учила молиться. Мы – старообрядцы и крестимся двуперстным знамением. Богу молиться надо было так: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, прости и помилуй меня грешного». Это надо было три раза сказать и при этом три раза перекреститься. Это было нетрудно и мы охотно это делали по два раза в день, утром и вечером. Потом, когда мы сталь подрастать, это отошло как-то само собой под давлением всеобщего безбожничества и государственной борьбы с религией. Но в раннем детстве мы с братом молились, если только можно назвать молитвой то короткое обращение к Богу, которому учила нас мама. Мама говорила, что у всех есть свой ангел-хранитель, и когда человек совершает какие-то плохие, грешные дела и поступки, то его ангел-хранитель на небе плачет и убивается от горя, а если человек хорошие дела делает и не грешит, то его ангел очень радуется за него.

Осенью к нам приходила какая-то бабушка, ее звали Никоновна. Одетая во все черное, в длинной до земли юбке, она долго простаивала в зале перед иконами, шепча молитвы и перебирая сухими пальцами лестовку. Мама молилась рядом с ней. Потом эта бабушка пила чай и разговаривала с мамой. Я запомнил, как она сказала, что младенец тоже грешник: «Как только дитёнок переползет порог и скажет слово “бес”, вот он уже и грешник». Такое категорическое определение признаков грешности меня очень расстроило и напугало.

Я лежал на теплой печке, вспоминал строгую бабушку Никоновну и сокрушенно думал о том, что я уже безнадежно пропащий человек. Через порог я не то что переползал, но уже свободно перешагивал и слово «бес», к несчастью своему, говорил уже не раз. Я смотрел на желтый свет лампады, на лики святых, и меня успокаивало то, что мама всегда говорила, что Бог милостивый, что надо только покаяться в своих грехах и не повторять их, тогда Бог простит. Такая мысль меня обнадеживала, к тому же я еще немножко надеялся на моего ангела-хранителя, что он смилуется и заступится за меня перед Богом.

Вера нашей мамы была добрая, прощающая, и дом наш только украшался ее верой. Она никаким духом не была похожа на тех древне-старообрядческих старух, исступленных хранительниц старой веры, на тех женщин с Рогожской заставы, готовых покарать каждого, кто хоть в малом отступал от «канонов истинной веры». Я прочитал об этом много позже в мемуарной литературе о старой Москве. Мама наша была простой и общительной женщиной, она не чуждалась мирских развлечений, ходила с отцом и в театр, и в кино. Книг «светских» она никогда не читала и ее постоянным чтением были Святцы, Псалтырь и еще какие-то книги в темных кожаных переплетах, истлевших от времени, написанных на церковно-славянском языке. Имелась в нашем доме огромная книга Библия, отпечатанная на двух языках. Каждая страница в ней была разделена вертикальной чертой надвое, слева располагался церковно-славянский текст, а справа соответствующий ему русский. Эту толстенную книгу в нашем доме никто не читал. Отец особенной приверженностью к религии не отличался, он был обычным верующим человеком, вера которого под влиянием общественной антирелигиозной экспансии была довольно размыта. К тому же он удосужился быть выдвинутым на руководящую должность, что, конечно же, никак не увязывалось с преследуемой верой в Бога. В пору моей школьной учебы отец креста не носил, как и мы, его дети. Мама никогда не понуждала его к молитве. Но случалось, что отец становился на молитву рядом с мамой. Она, бывало, стоит перед иконой немного впереди отца, а он чуть позади и справа от нее, и я вижу, как отец отвлекается и пропускает поклоны. Мама, заподозрив его в отлынивании, время от времени поворачивается и посматривает на него, и тогда он, как бы спохватившись, включается в молитву, старательно показывая свой усердие, но через некоторое время опять начинает халтурить. Это случалось редко и в пору моего самого раннего детства. Обычно мама молилась одна. Основная молитва ее проходила в зале перед иконой Казанской Божьей Матери, после чего она обходила с недолгими молитвами перед иконами в других комнатах. В это время никто не мешал ей и не отвлекал ее. Говорили: «Мама молится».

Христианские праздники в нашем доме всегда отмечались и были истинным украшением нашего детства. Разумеется, мы, дети, не очень-то держали во внимании религиозную суть праздника, просто праздник нравился сам по себе. Праздник – это радость, обновки, вкусное угощение, особая доброта взрослых и, вообще, на празднике было всегда хорошо и красиво.

Окончательный разгром религии произошел к началу тридцатых годов. А до этого у нас в городе в некоторых церквях шли службы и люди могли ходить на молитву. В. И. Ленин еще в начале 1920-х годов приказывал грабить церкви и убивать священников, и мне не понятно, почему не расстреляли священника нашей церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Этот батюшка приходил к нам то ли Христа славить, то ли еще в какой-то другой праздник. Он молился, размахивал кадилом, помню, что мне он подставлял свою руку и крест, чтобы я приложился. Рука у батюшки была веснушчатая, а крест золотой, на батюшке была надета золотая риза. Одетый во что-то темное, дьячок стоял у двери.

Изо всех праздников я больше всего любил Пасху. Случается, когда Пасха бывает ранней весной, когда еще лежит снег и очень холодно, но часто Пасха приходит на такое время, когда весна уже в полном разгаре, и все начинает зеленеть и цвести. Такую Пасху я и запомнил: до нее стоял холод, на улице было грязно, земля не просохла, а вот пришла Пасха, и стало все по-другому, зазеленела трава, на улице просохли стежки, защебетали птицы, и солнце поднималось высоко над крышами домов. Словом, праздник Пасхи и весна часто приходили в одно и то же время.

К Пасхе мама готовилась особенно ревностно, всем нам шила обновки, проводила в доме генеральную уборку, стирала, гладила, стряпала, пекла. Уборка дома начиналась с того, что отец выставлял из окон вторые рамы и уносил их на чердак. Мама начинала то действие, которое тогда у нас называлось «мыть хату».

– Федоровна, – спрашивала какая-нибудь соседка, – ты когда хату мыть будешь?

– Бог даст, начну в среду, а то за один четверг не управлюсь, – отвечала мама.

И вот начинался дым коромыслом. Дом разрушался, все сдвигалось со своих мест, что-то выносили во двор, все подвергалось мытью и чистке. За два дня мама успевала побелить во всех комнатах потолки, а на кухне побелить и стены, и печку, перемыть все скамейки, стулья и двери. Помыть все окна, перетрясти все постели, вымыть полы и расставить все по своим местам. Во всем доме не оставалось ни одного уголка, или чего-нибудь из мебели, не подвергнутого чистке и мытью. Вечером в четверг мама вешала на окна занавески и гардины, перемывала посуду в буфете, ставила тесто для куличей и занималась множеством других предпраздничных дел. Пятница уходила на выпекание пасхальных куличей, крашение яиц и на прочие домашние хлопоты. В пятницу вечером в преображенном доме перед иконами зажинались лампады. Церковной службы не было, даже капличка[3] была закрыта, и мама молилась дома.

Пасха не однажды описана в русской литературе. Особенно хорошо это сделано у Шмелева в его «Лете Господнем». Я не могу и даже не буду пытаться передать то благостное и теплое чувство вхождения в праздник, которое я испытывал в детстве, то мое восприятие праздника и участия в нем. Вроде бы я вот такой маленький, а для меня, как и для всех, создается обстановка присутствия при совершенно необыкновенном и чудесном событии. Осталось в памяти, как нарядный отец в зале христосовался с нами, стоящими в ряд детьми, и раздавал нам крашеные яйца. Потом мы христосовались с мамой.

Я помню, как в одно время в начале тридцатых годов отменили недели, и месяц делился на рабочие пятидневки, четыре дня рабочих – пятый выходной. Люди, сбиваясь со счета, теряли дни надели. Через какое-то время пятидневки заменили шестидневками. Будни и праздники смешались. Мне кажется, что был случай, когда Пасха приходилась на рабочий день.

Как же надо было ненавидеть свой народ, чтобы таким образом расправляться с ним! Ведь основная масса населения страны вы росла и сформировалась в других условиях и традициях, в свете иной духовности при другой системе отсчета времени. Весь цивилизованный мир больше двух тысяч лет неделями определял время, и только революция отказалась от общепринятого и столетиями утвержденного порядка. Никто не знал, когда начиналась неделя, и когда она заканчивалась. Наш дом в этом ералаше был оазисом. Мама считала время только неделями, и воскресный день, куда бы он ни приходился, в нашем доме всегда отличался от других дней. Особенно это касалось праздников. Наши соседи ходили к маме узнавать, когда будет воскресенье, когда четверг, когда подойдет Троица или Воздвиженье.

Наши именины, дни ангела, как говорила мама, независимо от расклада пятидневок или шестидневок, всегда отмечались пирогами, обновками и какими-нибудь подарками.

Мама во всем была женщиной XIX века. Революция, предложившая ей так называемое равноправие с мужчиной, не поколебала ее традиционного для русской женщины понимания своего назначения, как хранительницы семейного очага и воспитательницы своих детей. Выросшая в условиях благовоспитанной русской религиозной семьи, мама на всю жизнь сохранила почтительность и уважительное отношение к мужчине в семье. Это же она прививала и своим детям. Сначала у нас была детская покорность родителям, а затем осознанное понимание единственно возможного правила семейной жизни, опирающегося на авторитет отца и матери.

Когда по всей стране разрушали храмы и глумились над религией, мама по вере своей не роптала. Обладая природным тактом и деликатностью, она не выставляла напоказ свои убеждения. Веруя сама, она сумела без назидательности и даже без скрытого упрека жить по своей вере, не навязывая другим то, что составляло смысл ее жизни. Когда мы подросли и новое время привнесло в нашу жизнь новые порядки и правила, мама не противилась ни красным пионерским галстукам, ни безверию своих детей. И только одно было, с чем мама не могла ни примириться, ни согласиться ни на каких условиях – это то, чтобы наш отец стал коммунистом. А ему, как примерному работнику, выдвиженцу, пользующемуся хорошей репутацией на фабрике, не однажды предлагалось вступать в партию. Мама боялась партии и думала, что если отец станет коммунистом, то тем самым он преступит последнюю крайнюю черту, за которой уже не будет Бога, и все жизненно-порядочное в человеке будет утрачено.

Отец послушал маму и это в дальнейшем спасло от гибели и его, и всю нашу семью.

* * *Наш отец очень любил книги. За работой и хозяйственными делами у него для чтения не оставалось времени, но книги он приобретал, полагая, вероятно, что когда-нибудь сложится такая ситуация в его жизни, что он сможет заняться чтением. Он выписывал замечательный по тому времени журнал «Вокруг света». У меня до сих пор сохранились две годовых подписки за 1929-й и за 1930-й годы. Непростым путем они попали ко мне и я, несколько позже, расскажу об этом. Замечательно, что подписка на журнал «Вокруг света» сопровождалась приложением порой весьма интересных книг, очень дешевых, в бумажных обложках и отпечатанных на газетной бумаге. Книги и журналы отец хранил в двух верхних ящиках комода и это было правильно, мы же были маленькими, и нам было не до серьезных книг и журналов.