Полная версия

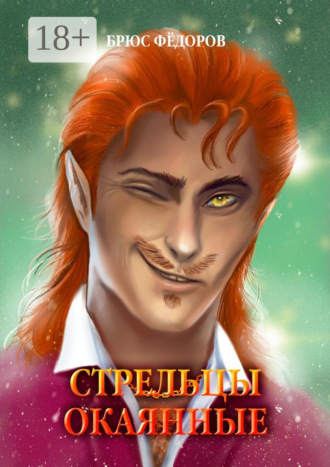

Стрельцы окаянные

В результате поражённый в самое сердце местечковый Ромео убегал с места событий, забывая второпях свой пиджак и галстук, а заодно и страстные вожделения. А Кеше оставалось лишь наслаждаться фактом очередной победы.

Разоблачив коварного афериста, Аполлинария Семидолловна сгоряча чуть не засунула того на час в разогретую до двухсот градусов духовку, но, пораскинув умом, отложила исполнение жестокого намерения до лучших времён. В конце концов, попугай стоил в открытой продаже немалых денег и временами бывал прекрасным собеседником.

Действительно, не точить же, в самом деле, лясы с дворником-пропойцей Потапычем.

Вот такие необычные люди рождались, жили и умирали в Колупаевске, городе с большими историческими корнями, уходящими в былинное прошлое. В местном историческом музее несколько стендов было отведено доказательствам того, что берестяные грамоты с записями денежных долгов и признаний в любви впервые были найдены именно в Колупаевском городище, аж на два века раньше, чем в сомнительном Великом Новгороде. А эмоционально возбуждённые экскурсоводы непременно подводили жавшихся друг к другу залётных туристов из окрестных областей и республик к Рюриковой стоянке.

Неизвестно, когда и кем была состряпана эта легенда о том, что варяжский князь именно здесь на пути «из варяг в греки» разбил свой шатёр на берегу великой реки Итиль и, налюбовавшись местными просторами, простёр державную руку и изрёк:

– Здесь будет заложен мой любимый город. Отсюда буду править Русью я и внушать страх моим недругам.

В случае если благодарные слушатели, разинув рты, согласно кивали головами, уверовав в местные байки, то тогда директор краеведческого музея Аникей Кастратович снисходил до того, чтобы со слезами в голосе поведать им леденящую душу историю о трагедии далёких веков.

По его словам, известные своей подлостью древние киевляне посулами заманили доверчивого Рюрика, уболтали князя и опоили хмельным зельем его дружину, а заодно подсунули ему позорную девку Меланью, мастерицу по всякому блуду. С тех пор Киев, а не Колупаевск прозывается первостолицей Древней Руси.

Тяжкое и несмываемое оскорбление, с которым до сих пор борются лучшие умы колупаевской науки, а заодно и местное ГБДД, неизменно штрафующее все автомобили подряд с киевскими номерами.

Московские архивисты как могли пытались помочь изнемогавшим в исторических диспутах колупаевским коллегам. Но ни Ипатьевская, ни Лаврентьевская летописи, ни даже многократно изменённые и подправленные их списки ничем не смогли помочь. Ну не было в те времена и в тех местах высококультурного городища Колупаева. Даже мудрый ворон не сумел уронить в эту землю татарскую стрелу, наконечник которой колупаевские археологи смогли бы выкопать через семьсот лет и объявить всему миру о том, что первое сражение Куликовской битвы начиналось именно в этих дремучих дубравах. Молчала и красавица Итиль; не хотела выкатывать из глубоких омутов на песчаный брег золочёный шелом с копьеобразным наконечником, на котором красовался бы боевой девиз: «За стольный град Колупаевск. Не пощадим, други, живота своего».

Историческая беспросветность искренне возмущала широкую общественность города и всей области.

– Интриганы, бюрократы от науки! – негодовали горожане и селяне.

– Я восстановлю историческую истину! Найду в Москве укорот на этих книжных червей, окопавшихся в бастионах Академии наук! – гремел на заседаниях первый секретарь обкома партии Гавриил Федулович Фуражкин и потрясал в воздухе сухоньким кулачком. Члены обкома и приписанные к нему директора крупных производств дружно хлопали в ладоши и обменивались весёлыми взглядами – мол, доберёмся до этих москвичей и киевлян. Всё по-своему кроить хотят. Вырывают почву из-под ног колупаевского патриотизма. Не позволим.

Вскоре возможность для восстановления справедливости уважаемому Гавриилу Федуловичу представилась. Его вызвали в Москву на совещание секретарей обкомов и крайкомов. Помощники и заместители основательно потрудились, чтобы снарядить своего боярина в поездку. В его «министерском» портфеле уютно улеглась приглаженная со всех углов отчётность о великих достижениях Колупаевской области в деле развития народного хозяйства. Если эту победную реляцию прочёл бы губернатор отдельно взятого американского штата Техас, то его лицо вначале позеленело бы, а потом пожелтело от приступа панкреатита. Таких показателей в приросте надоев молока и производстве нефтепродуктов власти «Одинокой звезды» даже представить себе не могли.

Но из Москвы вождь колупаевцев вернулся тихо и незаметно. На тревожные расспросы соратников всё больше отмалчивался и только по прошествии недели признался: – «мол, в Москве указали мне больше свиней разводить, картошку сажать и бетонный завод строить. И ещё намекнули, чтобы глупости исторические для пенсии себе оставил, а то ведь, неровён час, и выговор с занесением запросто схлопотать можно. За нерадивость и профанацию установок ЦК и правительства. И впредь чтобы не гундел по разным углам о Рюрике и Мамаевом побоище, а дружил с историческим материализмом и наперёд запомнил, что в дедовские времена мимо города Колупаевска, которого тогда и в помине не было, ни Итиль, ни Волга и никакая другая река не протекала. А величавая русская красавица несла свои воды по совсем другому руслу, аккурат в пятидесяти километрах от нынешнего, современного, если смотреть строго на запад».

Выходит, не проплывали в этих местах Игорь Святославович и его славный предок, Рюрик. Не стояли на носу своих стругов под княжеской хоругвью и не всматривались в заходящее солнце – туда, где за дальними холмами копились половецкие силы. Не шла по потемневшему жнивью их конница на раскормленных конях, и не сверкали выставленные на изготовку наточенные копья, нацеливаясь в грудь могучего противника.

Пришлось колупаевцам смириться и принять официальную версию о том, что на склоне царствования Ивана Васильевича, по иноземному прозванию «Грозный», размещалась на этих лугах и болотах захудалая стрелецкая слобода. Служили ратники, границы Великого княжества Московского оберегали, засеки возводили, свои дворы обустраивали и семьи создавали. Закавыка вышла лишь в конце XVII века. Федьку Шакловитого послушались, за царевну Софью грудью встали, чтобы веру старую, привычную и обычаи дедовские защитить. Не вышло. Запутались начальники. Охмурили их разговорами и обещаниями люди пришлые из далёкой Неметчины. Пришлось головы бородатые под топоры петровские подкладывать.

С тех пор запустел сей край; мхом и луговой травой зарос, то есть никого не стало: ни зверья, ни людей, а только мошка болотная и лягуши на кочках остались, и потому получил он совсем пропащее название – Чёрная грязь, а точнее Гадюкина болота. Но время лечит любые раны. Подросли берёзки, мхи ушли под заросли ореха, выбросили листья первые дубки и клёны. Вернулась жизнь. Развелось много зайцев, а за ними пришли лисы и волки, затем кабаны и лоси. За обилие дичи и птицы обернулась бывшая пустошь новым именем – Заячий брод.

Присмотрелся человек к этому месту, стал строить дома и мельницу ставить, сеял поля, рожь жал, дёготь из бересты вытапливал, мыло варил, пока не настал век девятнадцатый. Оборотистые купцы пристань на местной неказистой речке поставили, бурлаков в баржи запрягли и толкачи-буксиры чуть погодя завели. Пришло время каменные дома ставить и парки со статуями и фонтанами размечать, чтобы имя новое, достойное украсить – Полубоярово-Бараново, для удобства просто Бараново.

Вошла жизнь в новую колею, железной дорогой и паровозным гудком с Москвой связала, если бы не год 14-й, а за ним и 17-й не подкатил. Приехал на том паровозе комиссар в очках и кепочке кожаной, а с ним красные флаги во множестве и бескозырки матросские. Минуту думал о своём комиссар с красным бантом на груди, затем прокашлялся и заключил:

– Нехорошо как-то получается: город передовой, промышленный, а название буржуйское. Другое надо бы измыслить.

А что придумаешь, коль кругом разруха и стрельба по ночам? Днём правда красная, а после заката – белая. Случай помог. Загнал красный отряд эскадрон мамонтовский в глубокий овраг и запечатал с двух сторон. У братьев кровных жизнь отбирать стал. Чистая победа, да не совсем. Недосчитались бойцы своего взводного. То ли где в буераке сгинул, порубленный казацкой шашкой, то ли в тыл утёк, чтобы прибиться под тёплый бок одинокой солдатки: «Будя. Навоевались. Пущай теперь другие вшей окопных покормят».

Кто знает? Но имя своё звучное людям на память он оставил: – Колупай Похмелкин.

Такую фамилию ни на знамени, ни на плакате как бы не вывесишь:

– Что же это, товарищи, получается? Выходит, власть свою мы в угаре хмельном завоевали, что ли? Непорядок. Засмеют люди. И благозвучия революционного в ней маловато. А вот имя – Колупай – вроде как подходящее. Обиды в нём немного, вроде как усмешка, с детства всем знакомая. Не раз каждый из нас слышал напутствие доброе: «Ну что ты там, недоумок, мать твою, колупаешься, как курица в дерьме».

И стало бывшее Полубоярово-Бараново прозываться гордым, идеологически выверенным именем – город Колупаевск, на все оставшиеся времена и на зависть соседям. А колупаевцы – ребята ушлые, себе на уме: семь раз прикинут – восемь отрежут. Покрутили головами вправо и влево и дорожку нескорую, но верную разглядели. Оброс городок бараками рабочими, чтобы заново строить и пятилетки за три года намахивать.

Покрасили ворота заводские с алой звездой по центру и покатили из них: раз распахнутся – трактор новёхонький с прицепом, другой – шины на самосвал карьерный. А там и время приспело бараки ломать и в пятиэтажки переезжать, берега речные в мрамор и гранит северный наряжать, театры открывать и фонари по площадям развешивать. Сняли солдатские гимнастёрки, сапоги кирзовые на дачи отвезли и на шаг гражданский, вразвалочку, перешли, чтобы по набережным своим без всякой цели бродить туда-сюда, девушек поджидать, конфеты и «Красную Москву» им дарить.

И вроде как двинулись ни шатко ни валко, но вперёд, туда, где засветился лучик надежды и принялся щекотать увалистые тучи, что нависали над городом тысячу лет. Глядишь, и дошли бы до светлого горизонта годков этак через сто, так нет же – очередная напасть с ними приключилась.

Учинил как-то мудрый Гавриил Федулович под ноябрьский праздник совещание партийных активистов и передовиков производств устроить. Решил звучной фразой оттенить указание Центра о том, что «перестройку требуется углубить и расширить». На трибуну залез, локти для опоры расставил и водички витаминной из стаканчика отхлебнул, то есть придал себе надлежащий вид трибуна-вожака. Ему бы ещё кепарик матерчатый в кулаке зажать и руку вперёд выпростать, как положено, ан нет, промашка вышла. Не подвезли ко времени нерасторопные помощники броневичок, что перед музеем революции семьдесят лет без дела простаивал. Заржавел, должно быть, оттого и не завёлся.

Читает по бумажке первый секретарь свой доклад, клеймит нетопырей капитализма, смеётся над их ужимками перед мощью лагеря социализма. Радостно у него на душе. Энтузиазмом горят глаза колупаевцев.

– Погодите, узнаете вы, нехристи, ещё колупаевцев. Сами сдаваться приползёте, а мы поглядим, подумаем: кого брать, кого простить, а кого на распыл пустить.

Гремят в докладе литавры, звенят фанфары, зовущие в голосистое будущее. Смотрите и удивляйтесь. Куда ни глянь, везде сплошь ударники и первопроходцы, всё выполняют и перевыполняют, казну государеву умножают. И себя не забывают – орденами и медалями лацканы украшают и буквы бронзовые в доски настенные впечатывают. Оглянись, прохожий, поклонись и подумай – а кто ты сам есть в сравнении?

Может быть, и дальше продолжал бы секретарь обкома клепать звенья неопровержимых аргументов и нанизывать на них для большей крепости чеканные постулаты, почерпнутые его спичрайтером из фолиантов теории научного коммунизма, но не выдержал златоуст. На самой высокой и пафосной ноте споткнулся на пустяковой фразе – вернее, на куске из неё – «догоним и перегоним». Кого? Тут загадки нет. Конечно, тех, кто из века в век на Западе загнивает. А кого же ещё, дорогие мои?

Но вот казус диковинный приключился. Фраза у него в горле на самом неудобном месте, как раз посередине застряла. Оттого ни понять её, ни домыслить никак было нельзя. Он её туда – она обратно. Со словом «догоним» как-то с трудом, но стало получаться, а вот с другим – «перегоним» – никак. Завязает в зубах, треклятое.

Несколько минут несчастный оратор прогонял через себя несложный набор слов. Не идёт, зараза её возьми. Ничего с ней, подлой, не сделаешь. И водой её заливал, и докладными листами шевелил – ничего не вышло. Стоит, как каменная, не движется и подрывает годами наработанный авторитет.

Надувая щёки и шею, именитый докладчик всё же умудрился протолкнуть через решётку зубов концовку подлой фразы, чем несказанно порадовал первые ряды застывших в напряжении слушателей, сумевших-таки разобрать слово – «гоним».

Правда, куда, а главное, кого и зачем надо было «гнать», никто толком не понял. Поэтому наиболее усердные и ответственные тут же вытащили из пиджачных карманов аккуратные разлинованные блокнотики и начали чернильными карандашами делать в них замысловатые пометки. На всякий случай. Может, завтра им разъяснят, какая такая великая мудрость озарила в данную минуту их несменяемого лидера?

А тем временем бывалый обкомовский начальник всё ещё шипел на трибуне, как сдувающаяся автомобильная шина, но ничего толкового с упрямым префиксом «пере» поделать не мог. Как горошина в испорченном свистке прыгает. Воспалившиеся голосовые связки корёжит, но преобразовываться в членораздельные звуки никак не желает.

Растерянность затуманила мозги, и паника сжала заиндевевшее сердце. «А что в Москве скажут – ведь завтра же донесут? Первый зам первым и донесёт. Как пить дать, настучит, ханыга» – вот в чём заключался главный и самый тревожный вопрос.

И что из того будет, никто не знает. К генеральному побегут, а тот отмахнётся: «Сами разбирайтесь», прикрывать не будет. Он перестройкой, видишь ли, руководит, так сказать, небывалым историческим процессом. Не до того ему. А вот ежели кумир всех абстинентов Егор обо всём прознает – тогда держись. С котомкой в какой-нибудь Анадырь пешком пойдёшь партийные кадры укреплять, а то и с партбилетом распрощаешься.

Враз припомнят, что область антиалкогольную кампанию профукала. Вроде всё как надо сделали: винно-водочные заводы ликвидировали, товарные базы выпотрошили. Пусто стало, как в пивной бочке. Ан нет: народ у нас смекалистый, ничем не проймёшь, в момент на самогон перешёл. Из каждой форточки сивухой тянет. Милиционера, «што ли, к каждому окну ставить», так сами законники сбоку и кормятся.

Не так худо то, что народец в очередях давится, по головам лезет, эмоциями обменивается. Побузит, накричится и быстрее по домам расползётся, мозолистыми ладонями хрупкое стекло в авоськах от завистливых взоров закрывая. «Беленькая» чем хороша – после двух стаканов плечи книзу клонит, а вот ежели своего недопьёшь, тогда держись: в голову непременно кинется, и начнут эти бузотёры за облака заглядывать, вопросы неприятные спрашивать – вот это худо так худо.

Всем был хорош Гавриил Федулович. Опыт руководящей работы такой, что обзавидуешься. За версту всё видел, нос по ветру сызмальства держал. В Москве ещё думают, а он уже предложения шлёт, с правильной инициативой выступает – так сказать, в духе требований текущего политического момента.

О людишках говорить не приходится. Лущил и раскалывал их как орехи. Которых покрупнее – сразу в мусорное ведро выбрасывал: эти под ногами всегда мешаться будут. Им ведь всегда что-то надо, когда и так хорошо. Других, что калибром помельче, тех в отстой. Присмотреться требуется. Пусть вначале дурь из башки выбросят, если у кого есть. А там посмотрим – может, кого и возьмём в поход к желанному будущему. А вот лузга, что на дне отлежалась, мелкота всякая, та в самый раз. Опора и надёжа областного трона.

С ними удобно: ни слова, ни попрёка не услышишь. По команде встают, по команде ложатся. С этакими молодцами легко дышится. Из них кадры растить будем. Правда, если руку на сердце положить, то толку от таких никакого. С такими на высокую гору не взойдёшь. А надо ли? Уже и так всё, что можно, покорили. Пора бы и отдохнуть. В тенёчке полежать, да так, чтобы мухи не кусали. С такими, на всё согласными, проще простого – за калач удавятся, друг друга без хрена съедят. Ну и ладно. Даже занятно на их «тёрки» поглядеть. Одно плохо. Калачей на всех не хватит. Их же тьма-тьмущая, этих едоков.

Ни дать, ни взять, но голос у достойного секретаря Фуражкина был отменный. Необычайный, баритональный, в самое нутро проникал. За печёнку щипал. Не голос, а орган. Доклад читал, как арию из оперы «Князь Игорь» Бородина исполнял.

А тут возьми и оконфузился. Лицо потерял, как в своё время любил поговаривать, ухмыляясь, старик Конфуций.

Домой в персональной «Волге» Гавриил Федулович возвращался в крайне смущённом настроении. Тяжкая дума кишки выворачивала. Как быть и что делать с этим неподдающимся и заковыристым словом – «перегнать»? Посоветоваться бы с кем-нибудь? А с кем? Со своими аппаратчиками из обкома – только время терять. Ответят по-дежурному, под вышестоящее мнение подстроятся. С Москвой поговорить – за дурака сочтут. Скажут, из ума выжил, выработался, установок не догоняет. Никак, возраст своё берёт – не заменить ли? На покой пора, на пенсию пригожую. Не обидим свояка. Тут по-другому надобно. «И вернее всего будет, если с молодой порослью, с нашей сменой потолковать. Комсомольские силы поднять и повести их боевые отряды на штурм этого проклятущего «перегнать». Как в их песне поётся: «Нас водила молодость в сабельный поход».

Ушлым, умудрённым жизненным опытом мужиком был Гавриил Федулович Фуражкин – яркий образчик обкомовского секретаря выкройки 1991 года. Купцом, вальяжным вельможей жил на родной колупаевской земле. Строил, что говорили, на-гора выдавал рекорд за рекордом и себя не забывал – капитал наживал, правда, не финансовый – что делать, коль идеология запрещает, – а партийный и административно-бюрократический. Самый что ни на есть кондовый.

По-мичурински взращивал кадры в безусловной преданности себе лично и рассовывал по всем хлебным и сладким местам, чтобы власть его безбрежную блюли, смутьянов на карандаш брали и на стройки коммунизма за пределы области высылали. Неча им тихую заводь баламутить, законопослушных граждан идеями смущать. Чтоб воробей не пролетел и мышь без его ведома не проскочила. Вот так-то. Как испокон веков, от дедов наших повелось.

А с Москвой он как-никак управится. Спасибо, предшественники научили. Клятву даст, если надо, обязательства повыше возьмёт, а если без худа не обойтись, то и голову свою с надлежащим покаянием на плаху положит. Да так ловко, чтобы все верховники глаза его верноподданнические видели. Сколько в них скорби и раскаяния. А сколько готовности вину признать и все силы на дело правое положить. Ну ведь свой же он, до корешков волос свой. Разве можно такого казнить? Никогда. Помиловать и на выдвижение выправить.

Что из того, что установку «перегнать» не осилил, так никто этого сделать не сумел. Построить коммунизм к восьмидесятым тоже ведь замахнулись, на весь мир раструбили, но пролетели, как некая фанера над городом Парижем.

Ничего, молча проглотили. И так ясно – это кукуруза треклятая из штата Небраска во всём виновата. А кто ещё? Таковых нет. Не получилось уломать её на урожайность в тех местах, где ягель растёт. Промашка вышла – не разглядели каверзу заокеанскую.

Что ещё? За доклад, что из собрания в собрание по бумажке читаю, не упрекнут. Слова-то правильные, полновесные, будто на заводе «Серп и молот» выкованные. Не подкопаешься. А что до формы и доходчивости, то где сейчас пламенных трибунов возьмёшь, чтоб фуражку в кулаке комкали и слова праведные, зовущие из глотки выхаркивали? Нет таких более, вывелись.

Были времена, на выдохе массы в штыковую поднимали, Днепрогэс ставили – плиты бетонные голыми руками равняли, лаптями глину замешивали. Ярко горел в нечёсаных головах огонь новой веры: кто был ничем, тот станет всем.

Незаметно, через продуктовые и вещевые дефициты подбиралась другая, новая жизнь – робко, шаг за шагом, но утвердились иные правила. Разве не зря из столицы задуло сквозняком грядущих перемен?

«Комсомол надо на прорыв поднимать, чтобы конструкции кооперативные создавал. Не проморгать бы момент – ретроградом прослывёшь», – решил про себя мудрый Гавриил Федулович и с удовольствием вспомнил недавнее, как не подвела его многолетняя закалка. Речь-то свою нескладную беспроигрышным призывом закончил и трибуну покинул не увальнем кособоким, а птицей-соколом полетел, чтобы занять престольное место в президиуме. Как грохотал овациями зал, наблюдая восшествие вождя-надёжи!

«Это хорошо, хорошо. Народ следует за нами», – это была самая любимая и финальная часть любого совещания и бесчисленных заседаний, которые проводил колупаевский партийный секретарь.

Переступив порог своего родного дома, то есть по высшим меркам того времени – пятикомнатной квартиры, секретарь Фуражкин сразу почувствовал себя лучше. Ноги с облегчением освободились от модельных полуботинок и утонули в большом персидском ковре. Вышедшая навстречу напомаженная супруга, половина всей его жизни, дежурно подставила под сухой поцелуй полную щёку. Детей дома не было – должно быть, в своём университете в КВН развлекаются.

Заказав прислуге чашечку кофе с коньяком, Гавриил Федулович походкой пушкинского командора проследовал в свой кабинет, чтобы, отгородившись от мирской суеты, привести расшалившиеся нервы в порядок и заодно всмотреться в своё волшебное зеркало.

А зеркало было действительно удивительным. В тяжёлой витой раме из потемневшего металла, докочевавшее до наших дней из далёкого девятнадцатого, а то и восемнадцатого века, пройдя венценосные императорские времена и пережив лихолетье гражданской бури. Из орущей, неуправляемой толпы ниспровергателей старого режима не нашлось ни одного матроса-анархиста или солдата-окопника в сопревших обмотках, чтобы швырнуть в него куском карельского мрамора от разбитого ломберного столика. Даже в период короткой немецкой оккупации в сорок первом сколько ни тщился полувзвод немецких пехотинцев, подбадриваемый понукающими окриками своего фельдфебеля, сдёрнуть зеркало со стены и увезти в обозе в далёкую Баварию, ничего у них из этой затеи не вышло.

Стекольное чудо будто вросло в стенной проём и ни за что не соглашалось покидать родную нишу.

Шли годы. Фацетные грани зеркала всё хуже переламывали в себе блики потолочного света. На заднем фасаде разлагалась и мутнела серебряная амальгама, но кремневая молекулярная решётка цепко хранила в своей кристаллической памяти образы гусарских ментиков и галунов и батистовые волановые платья вечерних чаровниц.

Появлялись и исчезали золотые генеральские эполеты, подсвечивавшие пушистые бакенбарды и раздвоенные холёные бороды. На смену им неслись флотские бескозырки со щёлкающими ленточками и искажённые призывами комиссарские рты с прокуренными зубами. Вспыхнули и погасли чужие мышиные мундиры, увешанные железными крестами. И наконец наступила долгожданная эпоха социального благолепия.

Разминая до хруста затёкшую спину, Гавриил Федулович налил в хрустальный лафитник многозвёздочный армянский коньяк и вместе с ним подошёл к «говорящему» зеркалу. Возникший перед ним образ понравился ему сразу. Осанистая фигура; повсюду и во всё проникающий взгляд из-под полуприкрытых век; ладно скроенный костюмный пиджак, ловко прикрывающий разросшийся до среднего размера тыквы живот, который, к большой досаде, неумолимо раздвигал пуговицы белой шёлковой рубашки. И блестящий в росинках пота лоб – широкий, охватывающий почти всю черепную коробку и плавно переходящий в затылочную проплешину. Лоб мыслителя и провидца.

– Ну чем не лидер, чем не вожак, которого народная вольница вознесла на свои плечи, чтобы управлять и открывать новые пути? – Обкомовский секретарь с чувством и расстановкой выпил содержимое высокой рюмки. Созданная инерцией природного процесса и усилиями кавказских виноделов чудодейственная жидкость медленно стекла по пищеводу в желудок и обжигающими искрами разбежалась по венам и её протокам, разогревая застоявшуюся кровь.

Сознание озарилось яркой вспышкой, отчего Гавриилу Федуловичу почудилось, как в зеркале под его правой рукой вспыхнули огни мартенов и двинулись вагоны с углём и сталью. Рёв двигателей космических ракет разрывал земное притяжение. Левая же рука вознеслась над радостными колоннами демонстрантов, которые вздымали над головами транспаранты со здравицами в честь обожаемого лидера и большие портреты с его лицом с внимательными и проникновенными глазами. И откуда-то с небес, а может быть, с клироса ближайшей церкви донеслось стоголосое: «Славься…»

– Хорош, ой как хорош, – вполголоса похвалил себя секретарь Фуражкин. – Мне всего-то шестьдесят, а сколько сделано? И всё это я, я один. Моя воля, мои планы творца и преобразователя природы. И ещё могу сделать и такого сотворить, чего история ещё не знала. Нужно будет – канал до Москвы пророю; города возведу; магистрали проложу. Такую силищу в руках чувствую.