Полная версия

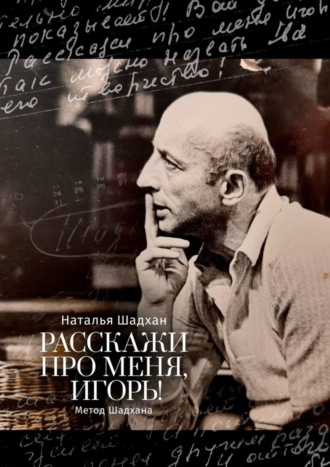

Расскажи про меня, Игорь! Метод Шадхана

Конечно, это было уже отслужившее оборудование, которое стояло в 9-ой студии Ленинградского телевидения. Именно на нём Игорь Шадхан делал популярный в то время тележурнал «Шахматы». Мы еще не были близко знакомы, но это уже можно рассматривать, как знак судьбы. А уж когда Валентин Сошников переманил Игоря в редакцию «от 14 до 18», и Шадхан начал снимать «Родительское собрание», мы очень быстро подружились. Владимир Максимов.

. И не только с Игорем, но и с его соавтором и редактором Светланой Волошиной. Они оказались настолько нам близки по духу, что стали нашими друзьями. И хотя взгляды на будущее телевидения у нас расходились, они, как и мы были «сумасшедшими» фанатами телевидения. Т. М

. Мы были приверженцами яркой, оригинальной формы. Я, помню, доказывал Игорю, что нужно выходить из традиционных рамок. Их передача «Дело государственной важности» была по масштабу и замыслу очень значима, в концептуальном виде все правильно, но по подаче, по форме надо было искать новое. Все очень длинно, писали огромными кусками, на монтажах с трудом успевали нужное выбрать, не все получалось, передачи шли по 2—3 часа, смотреть было сложно. В. М

. Володя говорил Игорю: «Перешагни рамки, измени мизансцену». А Шадхан доказывал, , и надо любыми способами и приемами раскрыть его душу, достать то, что в нем заложено, чего он сам, может быть, не понимает. Думаю, это его самая сильная сторона, он это блестяще умел делать. Он меня учил журналистской хватке, которая была мукой для меня. У него был особый психологический склад, он умел расположить людей к себе, «достать в разговоре до печенок». Он все пускал в ход, мне кажется, даже элементы гипноза. Игорь был очень сильный. Я от него взяла умение пользоваться своей внутренней энергетикой. Когда начались наши массовые передачи для взрослых «Музыкальный ринг», «Общественное мнение», в которых участвовали по 2—3 тысячи человек, я пользовалась его приемами. Он обладал огромной мощью и гипнотической, и пластической. Он целиком тебя забирал в свои мысли и теории, и человек терял барьер сопротивления. По своей психофизике я не могла работать, как он. Мы писали какой-то цикл в этом его жанре, я была измучена, я не понимала, чего не хватает. Главное, чего я не понимала, это, какое я моральное право имею так глубоко лезть в душу героя передачи. У меня был пунктик: имею ли я на это право, и это мне мешало. Т. М что самое интересное в телевидении – это человек крупным планом

. Безусловно, у нас был взаимообмен творческой энергией, и под влиянием друг на друга менялись и они, и мы. Они говорили: «Вылезайте из своих коротких штанишек, пора заниматься серьезными вещами», и вскоре мы к этому пришли, делая на ЛенТВ «Референдум», «Лицом к городу», «Игры деловых людей», «Янтарный ключ», «Общественное мнение», «Музыкальный ринг» и т. д. В. М

. Кстати, для передачи «Лицом к Городу» образ мне придумывал Игорь. Я уже работала в кадре. Для меня эталоном ведения была Света Волошина. И он придумал прическу, как раньше носили преподавательницы гимназий, мне не нравилось, это не мое. Он на репетиции вместе с Володей сидел на пульте. Прибежал и говорит: «Распускай все, действительно, не твое, в кадре посмотрел». Т. М

Когда появилась «Контрольная для взрослых», не было ничего похожего по формату в программах про воспитание. Практически с этой передачи на советском телевидении начались реалити-шоу, появилась наблюдающая, подсматривающая камера. И когда они начали снимать своих героев в динамике каждые 3—5 лет, тогда появился тот оригинальный формат программы, который вошел в учебники по телевидению.

. Да, потому что появилась жизненная драматургия, которая была близка всем, все стали на себя экстраполировать – родители и дети – как они меняются в зависимости от того, что в них было заложено в процессе воспитания. Поэтому и возник к ней колоссальный интерес. Когда он рассказывал про идею с «Контрольной для взрослых», он долго не мог придумать название. Я нашел в журнале статью педагогическую, и там в определенном контексте были слова «контрольная для взрослых». Я сказал: «Посмотри, тебе это может пригодиться в плане названия». Рад, что пригодилось… В. М

. Так и должно было быть. Иначе зачем же столько взаимовлияний на протяжении многих лет. Мы тесно общались лет пять. Они с Волошиной на 3 этаже сидели напротив Политредакции, а мы от детско-молодежной редакции в отдельной каморке, без стандартной мебели, там стояли кресла, стеллаж и журнальный столик. Все любили эту комнату, и Волошина с Шадханом часто заходили, мы порой до часу ночи сидели там за разговорами. Очень долго, все последние 20 лет в каждом интервью на вопрос, кто ваши учителя, я говорила: «Шадхан и Волошина». Это, правда, всегда вырезали, очень обидно, что нет преклонения перед мастерами. Они научили нас балансировать в этом мире. Мы же пришли молодыми, свой опыт долгие годы передавали по наследству уже нашим ученикам. Т. М

. Если говорить о гражданском самосознании, как я написал про Шадхана, мы в 70-е и в 80-е про это не думали со своими игровыми форматами. Но когда Игорь начинал снимать «Дело государственной важности» (ДГВ), у нас были разговоры про то, в каком мире мы живем. Разговоры эти, большие и разные, помогали нам созревать, формироваться, расти. Раньше ТВ делалось по-другому, не так, как сегодня. Мы боролись за души, а нынешнее телевидение – за инстинкты. В. М

. А Игорь – за ценности морально-нравственные. Т. М

. Мы не можем его не помнить, это этап нашей жизни и творчества. Благодаря Игорю Шадхану мы перешли на другой уровень. Образ его достаточно яркий, с его иезуитской манерой говорить, выводить на чистую воду – но это для нас лично. Всем он известен своей «Контрольной», он родитель новой формы, фиксирующей время. В. М

Глава 6

Значит, работаем со Светой в Пропаганде, с нами вместе Юрий Зандберг, Галя Нечаева. Знаменитый «Горизонт» Галины Поздняковой, замечательные постановки режиссера Владимира Латышева открывали новые пути, каждый шел своей дорогой. Много творческих людей, крепкое было телевидение. И. Ш.

Вспоминает Элеонора Лившиц, инженер монтажа

Что Игорь способный, это сразу видно было. Во-первых, он был остроумный, во-вторых, обаяние невероятное, при такой некрасивой внешности. Мы приятельствовали. С Волошиной на «ты» все-таки перешли через какое-то время, она потом работала в разных редакциях, но всегда была большая начальница, все перед ней заискивали, когда слышали от меня Света-«ты», обалдевали. Ей нужен был кто-то, она, по сути, была человек одинокий в силу своего характера, поэтому, может, выбрала меня. Вот она красивая женщина, но очень холодна. С Игорем они дополняли друг друга. Света как журналист никогда мне не импонировала, у нее были другие достоинства – просить, добиваться, организовать. А что касается тепла, это все от Игоря шло, конечно, все же видели, как он с людьми общался. Первые «Контрольные» потом тоже я монтировала. К монтажу всегда были хорошо готовы. Игорь знал, чего хочет, двигались ощупью, но довольно уверенно. . Э. Л

На мой взгляд, у него очень широкий был кругозор, я очень любила слушать его, уже много позже мы дачу в Разливе снимали поблизости от него. Все сидели, разинув рты, когда он говорил. Еще забавно было, когда на монтаже Игорь заигрывал с барышнями, они у меня были одна лучше другой, «блондинки у аппаратов». И Света, сидя рядом со мной, терпит-терпит, наконец, говорит: «Игорь я запрещаю тебе, сядь на место». Вроде в шутку, но с обидой. Она его ревновала, конечно, была человеком закрытым. Однажды зашла речь об отдыхе, и она зачем-то мне говорит: «Я могу только с Игорем ездить отдыхать». Он же был женатым человеком, а она замужней женщиной, я потом сидела и думала, для чего она мне это сказала? Мы не были подругами, но она в какой-то момент выбрала меня на эту роль. А потом они расстались, еще до тебя, они, конечно, работали, но расстались, это было ясно. Мы делали какую-то работу, и я видела, что она очень сильно переживает. Вот тогда, по каким-то словам, я поняла, что она любит его. Мы с Игорем были довольно откровенны, и я его тогда спросила: «Почему вы расстались? Она так тебя любит!», он сказал: «Я ей ничего не обещал».

У него было много недоброжелателей, таких, как он, не все любят, любят безобидных. Яркий человек был, неудобный, талантливый, ядовитый, в оценках очень резок, мог просто высказаться о чьей-то работе не в глаза, но такие вещи доходят до людей. Я помню, когда мы начинали что-то обсуждать, мы никогда не сходились во мнениях, у него настолько было свое отношение, я-то человек на порядок проще, у меня расхожее мнение, а у него всегда свое. Мне он всегда был очень интересен.

И. Ш. И вот настал 1978 год, я однажды говорю Свете: «Ужасно хочу сделать передачу о детях». Она недобро на меня посмотрела: «Что, опять эти бантики-косички, два притопа, три прихлопа, стихи почитаем. Я этого делать не буду». Отшила меня, значит.

Света уникальное явление. Приехала из Днепродзержинска, вышла замуж за ленинградца Вадима Полторака. Она была очень способная. Умела видеть людей, кто что может, кто не может. Позже стала редактором Лентелефильма. Значит, не будет она этого делать, ладно, я пошел думать. Что меня волновало, почему я хотел делать эту передачу? Да и какую? Во-первых, у меня росла дочка Ева. Потом у меня был свой норильский опыт – передачи о Сухомлинском, Макаренко, Корчаке в телевизионной редакции «Контур». Наконец, за плечами уже была Учебная редакция. Там я часто ходил в школы, общался с детьми. Сидел на уроках. Потом эти подростки из ПТУ, без дома и семьи, Романов все-таки варварски обошелся с ними, класс люмпенов сформировался именно тогда. Дети-дети… В общем зрело-зрело и начало проявляться. Не косички, конечно, интересовали, а то, как мы разговариваем, как живем с детьми, чего мы от них хотим? Диалог взрослого и ребенка – вот что волновало меня.

«Родительское собрание»

или «Контрольная для взрослых» первый сезон

И в общем-то, это желание смутное, но это всегда так зарождается. Смутное и навязчивое: взрослый и ребенок, ребенок все видит и слышит.

Я жил на Пискаревке, район Ленинграда, мне удобно на работу было ездить на электричке: две остановки до Финляндского вокзала. Лето, захожу в поезд, сажусь, а на скамейке напротив меня две женщины шепчутся, а напротив у окна, слева от меня, мальчик читает книгу. Я тоже начинаю читать, но слышу, что они говорят: «Знаешь, везу Ваську из пионерского лагеря, выдержал всего три дня, не представляю, что мне теперь с ним делать, я же в ателье, на кого его оставить? Истерику устроил, пришлось забрать. Ты ему только не говори, я ему обещала, что никому не скажу».

А я смотрю на мальчика и вижу, как у него слезы падают на книжку, потому что он тоже слышал. На моих глазах происходит предательство, походя, неосознанно, просто поболтать с подружкой.

И все рождается буквально молниеносно. Я прихожу на студию, открываю дверь редакции ногой, за столом Волошина. И я говорю: «Я знаю, про что будет передача!» И рассказываю, что было в электричке. Она смотрит недоверчиво: «Что произошло-то? Ну, женщины, ну, мальчик заплакал. Ну и что?»

Но ее внутреннее чутье, доверие ко мне заставили ее остановиться. За годы совместной работы я не раз доказывал, что умею придумывать. Она вспомнила, наверное, «Дело государственной важности», «Традиционный сбор», «Я – Земля». На ее глазах рабочему человеку не давали рта раскрыть, только по бумажке прочесть приветствие Никите Сергеевичу Хрущеву или партийному съезду. И работяги долго тренировались учили для «выступления по телевидению» текст наизусть или читали по бумажке. И вдруг у нас в «Деле государственной важности» рабочий человек заговорил о своей профессии: как деталь точит, как башку себе сломал, чтоб узел усовершенствовать. Оказалось, что завод – это огромная площадка, где собрались умные ребята, «повернутые» на своих конструкциях, на своих турбинах и атомных реакторах. Те, кто смотрели, подтвердят, передачи получались зрелищными и очень живыми, и это было открытием, я чувствовал телевидение нутром.

Волошина, имея опыт общения со мной, поняла, что я не шучу, что в этом что-то есть. По-моему, за месяц, весь этот замысел и сложился, решаем идти в детский сад, чтоб записать детей подготовительной группы, потому что хорошо бы этих же самых детей снять потом в школе. Я тут же нахожу самый обычный детский сад рядом со студией, прихожу к директору, рассказываю, что собираюсь делать и прошу пустить в садик, чтобы поизучать их подготовительную группу. Ей и хочется, и колется. Потом у нас с ней было много ссор и перипетий. А Свету уговариваю разговаривать с родителями на студии, где мы строим выгородку в виде класса.

И вот хожу я в детский сад и изучаю там детей: Павлика, Артема, Светочку, Машеньку – всех, кого потом вы увидите в «Контрольной для взрослых». Причем детей было больше, кто-то не дошел до финала. Я общаюсь с ними каждодневно, убираю с ними кровати, сижу на занятиях, присматриваюсь. Кто они? Какие они? Про что с ними говорить? Я ведь с ними собираюсь не стихи читать, не песни петь, а говорить «за жизнь».

Назначается съемка. Двухкамерная ПТС-ка приезжает и располагается внутри этой подготовительной группы, провода по всему саду, воспитатели недовольны, дети бегают оживленные. Сейчас я начну с ними разговаривать. Но я пускаюсь в эту первую съемку один. За пару дней мы в пух и прах ссоримся со Светой. Что-то ее останавливает.

Она была прекрасный редактор, у нее чутье, при этом она не любит общаться с людьми, она вообще не любит говорить. Я же был ее полной противоположностью в этом смысле. Она впоследствии прекрасно смотрелась в кадре, красивая, импозантная женщина, я думаю, что помог ей с неуверенностью справиться. Но пока она хотела остановить эту затею, а я уперся и не собирался ничего отменять.

У меня была ассистент режиссера Майя Колесникова. Я оставляю Майю в автобусе ПТС на кнопках, мол, я скомандую «мотор», и ты включишь камеры и магнитофон, а сам иду в группу детского сада.

Одна из проблем была, кого первого писать, с кого начинать? В группе было два лидера. Один – профессорский сын, Павлик Лебедев, улыбчивый, симпатичный мальчишка, думающий, интересный. Его папа доктор медицинских наук, интеллигентнейший Валерий Павлович Лебедев, замечательный человек. И второй мальчик Артем Дорофеев, будущий футболист молодежной сборной «Зенита». Он долго думать или разговаривать не любил, он просто бил морду. Бил, в основном, Павлику, потому что Павлик как бы всегда был у него на пути. От моего решения, с кого начать, многое зависело в судьбе этой конкретной первой съемки: я собирался брать интервью не один на один, чтобы не выхватывать их из среды, психологически это было бы недопустимо. Я понимал, что говорить надо на глазах у других, мы поставили камеру в дальнем углу то ли игровой комнаты, то ли актового зала. Я вспомнил свой жизненный опыт и решил, что начать лучше с того, кто бьет морду. Он авторитетнее, по крайней мере, для девочек. Павлик, конечно, очень умный, но Дорофеев тоже ничего, он тебе «приварит», и ты заткнешься, так оно и было в жизни, на самом деле.

Мы с Артемом заговорили о том, как он собирается учиться в школе, что любит больше всего, как у него складываются отношения с мамой, часто ли они с папой играют – простые жизненные вопросы. Поначалу Артем отвечал недоверчиво, глядя на меня исподлобья. Я отмечал неожиданные повороты сюжета, но уверенности, что я на правильном пути, еще не было. Потом поговорил еще с пятью ребятами в эту свою первую съемку. Мне все нравилось, но я пока не понимал, кому еще это могло бы быть интересно. Это ценно, черт возьми, или нет?

Время поджимало, я закончил. Возвращаюсь в автобус, а у пульта в пальто стоит Света Волошина. «Здравствуй!» – говорю. А она мне в ответ: «Завтра ты проснешься знаменитым».

Это было первое полное моментальное доверие. Второе – монтажница, которая на перегонке сказала: «Игорь Абрамович, это не про «режиссеров». И то, что Света всю смену отстояла у экрана, не обозначив своего присутствия, это было для меня поразительным поступком с ее стороны. Так она уверовала в то, что родилось что-то, с чем имеет смысл иметь дело и дальше.

Дальше было дело техники. Мы понимали, что нам нужны родители именно тех детей, кого уже сняли, и вся драматургия будет строиться на одинаковых вопросах детям и родителям. Скажем, Алеша Караваев замечательно пел. Его мама-инженер растила его без отца. Спросим-ка ее, знает ли она любимую Алешину песню (я ее уже знал, Алеша не задумываясь, сразу спел мне ее) «Любимой нет, – отвечает мама, – все подряд поет, все время что-то мурлычит». На этом строилось многое: вопрос родителям, как, по их мнению, ответил или поступит их ребенок – и ответы детей. А дети совершенно открыты. Такой диалог между родителями и детьми составлял невероятное открытие. Это потом заставляло прислушиваться к детям. Дети были сняты тем же крупным планом, что и родители. У Корчака есть выражение, что к детям надо чаще наклоняться, мы часто, будучи выше их ростом, не видим и не слышим их. Наше ухо очень далеко от них.

Вот телевидение всех и выровняло. Дети на нашем экране стали столь же значительными, сколь и их родители. Более того, нельзя сказать, что дети стали более значимыми, чем родители или родители менее значимыми, чем дети. Нет. Вдруг получилось, что те и другие – люди. Что у тех и других есть свое мнение, свои впечатления от жизни, свои ощущения. Я мог, например, спросить 6-летнего мальчика: «Как ты думаешь, что такое порядочность?» На что я рассчитывал, задавая такой вопрос? Я рассчитывал, что слово «порядочность» муссируется как-то дома, что он слышал это слово.

Конечно, девчонки и мальчишки путались, но все равно догадывались, что порядочность – это порядок, потом немного думали и говорили, что это порядок в твоем поведении. Я не проверял уровень их образования и развития, социология или статистика меня тоже не занимали. Нас с Волошиной волновала их жизненная позиция, их готовность вступить в нашу жизнь, хотелось узнать, как они оценивают себя, а, с другой стороны, способны ли смотреть на нас здраво, могут ли иметь свое мнение, что они про нас думают?

И вот открытие заключалось в контакте этих детей со своими родителями. Родители тоже раскрывали немало интересного. Например, мы с детьми говорили про сказку «Принцесса на горошине»: про что сказка. И мы пришли к тому, что, если ты принцесса, то горошину пошлости, зла, гадости ты почувствуешь даже через 15 матрацев. Только нужно поверить, что ты принцесса. Родители не всегда соглашались, что сказка именно про это.

Или мы рассуждали в одной из первых передач, в чем смысл сказки «Репка». Мы ее поставили, много тарарама было при выборе актеров на роли. Кстати, режиссером я назначил Илюшу, который через 20 лет, действительно, выбрал профессию режиссера и работал у меня в «Мастерской». Итак, про что сказка «Репка» пытается нам сказать? И мы приходили к мысли, что, оказывается, и мышка нужна не меньше бабки с дедкой. И Жучка нужна, и кошка, и бывают обстоятельства, когда самая малая сила – мышкина, и без нее тоже не обойтись. Самый невзрачный, неказистый человек может оказаться решающе важен. Вот такие выводы делали 6-летние дети. Так вырастала человеческая передача.

Никто не думал, что нашу передачу, а она тогда называлась «Родительское собрание», когда-нибудь увидят на Центральном телевидении, мы не ставили задачу выйти за пределы Ленинграда, такого проекта не было. Доминирующим мы считали эпизод, который вела Волошина с родителями, сидящими в классе за партами.

Я помню летучку после первой передачи, где очень многие нас критиковали, особенно мои интервью с детьми. «Мелкотемье». «Режиссер сам-то осознает, о чем он спрашивает ребенка?» «Как это можно 6-летнего спрашивать, лучше ли ему в доме, когда он один или когда там еще кто-то есть?» Это вообще вызывало жуткие насмешки. «Как можно тратить на это мощности и эфир Ленинградского телевидения? Прекратить!»

Но поскольку параллельно с этим мы делали стратегически важную для Смольного цикловую передачу «Дело государственной важности», то условием ее создания мы выдвинули продолжение работы над «Родительским собранием». Александр Александрович Юрков, тогдашний директор телевидения разрешил нам продолжить съемки. Вышла вторая, третья. В Ленинграде начали о ней говорить, на летучках передачи стали получать другую оценку. Сами работники телевидения вдруг закричали, нет, ребята, это не про то, что мы думали, это про взаимоотношения родителей с детьми! Мы не замечаем, как растут наши дети! И как мы подминаем их под себя! Потом наши ребята пошли в школу, и мы продолжили их снимать. Мне очень помогла их учительница Елена Игоревна, совсем молодая, девятнадцатилетняя, пришедшая в этот класс сразу после Педагогического училища. Всегда, когда надо было с ней поговорить, я приглашал ее со мной пообедать, ссылаясь на то, что целый день некогда было присесть: «Давайте вместе перекусим в кафе!» Мы с ней подружились, она стала героиней передачи, и с ней мы тоже говорили не про дважды два, а про общие проблемы класса. Так передача внутренне росла и развивалась.

Таким образом, довольно быстро мы сняли 8 передач и повезли их в Москву, где в Главной редакции Пропаганды редактором был Федор Романович Бруев. Это была солидная фигура, я не догадывался, а он был то ли полковник, то ли подполковник госбезопасности, хоть нигде про это не говорилось. Ему наша передача понравилась, он за нее зацепился. Показал Ждановой, заместителю председателя Комитета по телевидению и радиовещанию. Я очень хорошо помню разговор с ней. Она спросила: «А почему вы не рассказываете, как их приняли в октябрята? Непонятно, о чем ваша передача». И она посмотрела на меня пронзительными глазами. Я в ответ посмотрел на нее пронзительными глазами и, в свою очередь, спросил: «А причем здесь октябрята?»

На Центральном телевидении мы ее переименовали. Теперь она стала назваться «Контрольная для взрослых», название было в десятку, абсолютно точным.

Появилась она в эфире, как и многое другое, абсолютно случайно. В 1979 году 1 июня СССР впервые отмечал Международный День защиты детей, нужно было показать в эфире что-нибудь заметное. И Лапин на летучке главных редакторов задает вопрос: «Товарищи, у кого есть что-нибудь о детях?» Бруев встал: «У меня есть». И рассказывает, что есть цикловая передача о родителях и детях, об отношениях, каких мы никогда не видели. И показывает на Жданову: «Товарищу Ждановой, кажется, понравилось.» Политически сработал очень точно, и Лапин, не глядя, говорит: «Ставь в эфир». Так и вышли в эфир восемь первых серий «Контрольной для взрослых».

Тогда не было рейтинга, он определялся без контрольных счетчиков. Я призываю нынешних продюсеров не определять рейтинг до первого эфира, перестать предопределять судьбу передачи, опираясь на свой несовершенный инструмент, но кто меня услышит! Рейтинг «Контрольной для взрослых» рос сумасшедшими темпами, ее стали ставить в самое лучшее время.

Мы в соответствии с планом приехали со съемками «Дела государственной важности» в город Тихвин, где был один из филиалов Кировского завода. Жили в обычной городской гостинице, единственный телевизор стоял внизу в холле или в Красном уголке, не помню. Нашу «Контрольную» должны были показывать по Центральному каналу вечером этого дня, и мы решили посмотреть. Так волнующе для нас это было!

Я видел, как заполняется Красный уголок, как потихоньку там стало так тесно, что даже к стенке было уже не прислониться. Люди стояли в дверях. Меня, понятно, никто не знал в лицо, Волошина была очень скромным человеком, пряталась всегда. Мы оказались в дверях позади всех. Началась передача.

Какая стояла тишина! Как потом люди смеялись, плакали, задумывались. А самое главное, когда закончилось, все вздохнули, и выходили оттуда какие-то другие люди, не те, которые вошли. Вот это и есть искусство, когда после спектакля или фильма ты уже не размазанный по жизни, когда и тем и этим тебе надо заниматься, а тебя сконцентрировали на какой-то серьезной проблеме, раскрыли твою человечность. Я, когда мальчишкой выходил из кино, замечал, что у меня походка меняется. Появляется походка героя фильма, его осанка, интонации. Люди становились добрее, говорили, как здорово, что такое делается, высоко оценивали передачу, мы это видели.

Это был настоящий человеческий успех. И «Контрольная» стала популярна, мы узнали об этом так: примерно параллельно с этим повторяли «Семнадцать мгновений весны». И рейтинг высокохудожественного, прекрасно сделанного сериала и нашей документальной работы был сопоставимым.