Полная версия

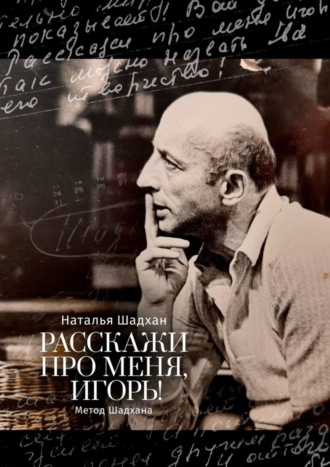

Расскажи про меня, Игорь! Метод Шадхана

Зебров дал ему работу в Учебной редакции. Он был блестящим историком, автором передач, мы вместе делали цикл «Герои и подвиги Великой Отечественной войны». Я у него научился работать с историческими фактами и с фотографией.

Режиссер на советском телевидении был фигурой очень забавной. Он считался вторым, а первым, в творческой группе был редактор, которому ставилась задача создать значительное произведение, а самое главное, не пропустить антисоветчину. Причем под «антисоветчиной» понималось все, что угодно: излишний пафос в пережитом – антисоветчина, то, что казалось пессимистичным, – антисоветчина. Человеческие чувства – тоже не надо, выбросить. Я не спорил с такой постановкой вопроса, но свое дело знал хорошо.

Так называемое «документальное» кино о войне было достаточно односторонним, в нем зрителю рассказывали в основном о том, как мы окружили, побили, выиграли. Поверх любой хроники накладывали текст, какие мы победители. Я же видел за этой хроникой другую историю войны. И фотографии, которые Марголис раскапывал в государственных или семейных архивах (его отец тоже прошел войну), показывали солдатский быт, окопы, землянки, глаза. Нечеткость снимка, как правило, свидетельствовала о подлинности, не постановочном характере фотографии. Наша редакция помещалась в огромном ангаре. И весь пол между столами вплоть до кабинета Зеброва я сплошь укладывал фотографиями. Ползал, раскладывал по блокам, выстраивал свои истории.

Тексты жестко редактировались, а зрительный ряд цензурой по-прежнему считывался плохо. Я знал это и вместе с оператором использовал «картинку» по максимуму: укрупнение тоскливых глаз, акцент на пластику человека, который на фронте пишет письмо в свободную минуту, выстраивание монтажных фраз. А блокадные фотографии! Они несли свой второй план, и это давало возможность художественно творить. Тексты мы старались писать нейтральные и предельно лаконичные, но их все равно марали. Передача «Герои и подвиги» не была учебной передачей в прямом, обычном смысле этого слова. Там не нужно было запоминать точные даты, дислокации войск, события. Она давала эмоциональное знание, ощущение, впечатление, что для обучения казалось мне чрезвычайно важным. Искусство работает именно таким образом, не правда ли?

Запомнил один эпизод. Я делал передачу о Доме Павлова в Сталинграде, который немцы так и не смогли захватить. Он оборонялся 58 дней. К нам в редакцию приехали участники тех боев и тот самый сержант Павлов. Теперь он был священник, небольшого роста человек, круглый как бы весь. Мы шли в прямом эфире, без записи. В других редакциях уже была видеозапись, у нас в Учебной пока нет, и я шутил, что все наши передачи улетали в эфир, как в трубу крематория.

И вот они рассказывают про оборону дома Павлова и упоминают, что защищали дом люди разных национальностей. Узбеки, татары, русские, белорусы, украинцы, чуваши. Это было прописано в сценарии как подтверждение интернациональной сути советского государства. После записи все вернулись в редакцию, я поблагодарил участников. Павлов подошел ко мне и доверительно говорит: «Знаете, а среди нас был один еврей» – «А почему тогда Вы об этом не сказали?» И был трудный момент. Он смотрел на меня и думал, наверное: «А почему я и вправду об этом не сказал?» И ему вдруг стало ужасно неловко. Он похлопал меня по плечу, мол, парень, ты что, не понимаешь? не понимаешь, что ли, почему я не сказал? Много лет спустя встретились на каком-то приеме в Москве (я его не узнал, мне сказали, вон тот самый Павлов, Герой Советского Союза)

Слава Богу, что была учебная редакция! Это помогло мне уже в новое время, когда я решил организовать свою Мастерскую. Я понимал, с чего я начну, и начал с образовательных кассет. Пришли новые технологии, открылась фантастическая ниша. Одна из первых образовательных кассет под знаком «Мастерская Игоря Шадхана» была «Русский язык: орфография и синтаксис». Были «Уроки рисования с Илоной», чуть позже – уроки английского, французского, немецкого языка. Целый год мы 5 раз в неделю выходили со своим учебным вещанием на канале «Культура». Всего в учебном каталоге создали около 70 наименований программ. Очень благодарная сфера деятельности.

Игорь был образованным человеком. И природа всех его знаний, думаю, носила эмоциональный характер. «Скучное» знание просто не задерживалось в его голове, поэтому всякое знание, которым ему хотелось поделиться, он сначала превращал в игру, делал доступным и увлекательным на эмоциональном плане. Стремился в процесс обучения внести переживание, наслаждение. Он настаивал на огромном потенциале Учебного телевидения, разрабатывал концепцию учебного телевидения в 2000-е годы, обивал пороги телеканалов, неоднократно докладывал по этому вопросу в Министерстве образования. Его последняя встреча в Кремле тоже была посвящена исключительно созданию образовательного канала, и идея его получила поддержку Президента. Н. Ш.

Он одновременно мог читать несколько книг, увлечься самой невероятной идеей – от искусственного интеллекта (Шамиль Алиев) до пентакварка (Дмитрий Дьяконов) и от сверхсознания (Вячеслав Бронников) до регенерации органов при помощи гирудотерапии (Лариса Жихарева). Это лишь некоторые темы и герои его передач, неиссякаемое любопытство делало его достойным собеседником для Натальи Бехтеревой, Владимира Грибова, Жореса Алферова, оригинальнейших мыслителей своего времени. Шадхан только смеялся в ответ на мой вопрос, почему они соглашаются с ним разговаривать: «Ага, с таким дилетантом! Ты лучше у них спроси!» Он быстро схватывал суть и умел просто рассказать зрителям о сложном. Думаю, он оттачивал это умение в Учебном телевидении.

Цель нашей жизни – назвать вещи своими именами. Точно назвать, точно определить. Вот когда мы говорим: «В начале было слово». И. Ш.

А почему для меня это так важно? Потому что, когда возникло слово, сразу началось творчество. Слова были разные и языки были разные, и у каждого человека и появилась возможность представить мир по-своему. Как интересно: один видит мир и говорит об этом мире! Другой слышит мир, тогда появляется музыка в этом мире. Третий видит краски, их сочетания, форму, так рождаются художники.

Мир превращается в творчество, мир превращается в фантазию, потому что никто не знает, какой он есть на самом деле.

Мы живем, как ни странно, в сплошном творчестве, знаете еще почему? Я задал себе такой вопрос: вот я пришел в филармонию, я не обладаю музыкальным слухом, с воспроизведением музыки у меня плохо. Дают сложнейшую симфонию, подавляющее большинство слушателей не умеют играть на музыкальных инструментах. Но как они эту музыку переживают, как они ее чувствуют, как они ее слышат!

В каждом человеке потенциально заложено все на свете. Я это говорю не ради баек. Человек, пришедший работать в телевидение, обладает по определению удивительным качеством, свойством. Он же не идет работать в подготовленный, избранный зал. Вот, допустим Лев Додин, у него театр Европы, у него есть свой зритель, который придет и оценит. А в телевидение человек приходит работать для всех и всем своим существом. И только такое представление о мире, которое есть у меня, дает возможность бросить туда самые тонкие чувства, самые высокие. Если есть это в человеке. Или помойку туда принести.

Вот такая у телевидения фантастическая роль. Пока оно этой роли не играет. Точнее то играет, то не играет.

Когда я изменил театру и зацепился за телевидение, а телевидение за меня, моя мама отнеслась к этому абсолютно пренебрежительно. Она сказала: «Ну, Игорь, телевидение – это какой-то там рынок, ты на базаре работаешь. Вот был бы ты режиссером театра, это бы я поняла. Я пришла бы на спектакль, мое кресло было бы в первом ряду. Я посмотрела бы твой спектакль. Увидела бы, как все хлопают. Я бы плакала вместе со всеми. И, конечно же, повернулась бы к даме справа или слева и сказала: „Знаете, это ведь поставил мой сын…“ А так – что это?»

А ведь я в ту пору был уже довольно известным режиссером. Так относилась к телевидению мама, а я так не относился.

С помощью учебной редакции, хоть это невероятно, я оказался в центре деловой, не праздно болтающей, но образовательной, педагогической, артистической интеллигенции Ленинграда. Казалось бы, наказали, не взяли на телевизионную работу, а оказалось, взяли, да еще на какую! Это если б захотеть специально, то еще хрен попадешь! А тут не прошел по национальным параметрам в большое вещание, тебя туда засунули, где ты получил образование, человеческое профессиональное обогащение. Там я почувствовал себя еще более сильным. Потому что у меня, оказалось, получается общение с профессорами, академиками, с двумя-тремя лучшими шахматистами планеты. Оказалось, что могу их спросить, и им будет интересно отвечать. Я видел, как у меня с этими значительными людьми происходит интеллектуальный, нравственный, человеческий контакт, и вырастал в собственных глазах, получал полифоничное образование. Я отработал в Учебной редакции три с половиной года, как в Воркуте, и это был новый полигон для раскрытия моих возможностей.

Глава 5

. Пьем кофе, болтаем с операторами. Все головы поворачиваются влево – в рекреацию вплывает эта парочка, Волошина и Шадхан. Я их порознь в ту пору никогда не видела, это со стороны выглядело словно бонна вывела на прогулку непоседливого ребенка – он крутил головой по сторонам, норовил с кем-нибудь поговорить, или побежать. Но они целенаправленно двигались к кафе, «только чашку кофе и снова пойдем работать, слышишь?» Н. Ш

На нем щегольской серый пиджак в полоску, он весь как заморская птица в этом коридоре, где сплетничают, флиртуют, курят, отдают распоряжения ассистентам, встречаются с художниками, обсуждают работы друг друга. Этот пятачок – сердце телестудии. Она – крупная дама, хорошо пострижена, носит платья с орнаментом или жакеты с позументами (мы потом такие увидим на Валентине Ивановне Матвиенко). Представительная, привыкла быть на виду, у нее правильные черты, властное выражение лица. При взгляде на нее сразу хочется отвести глаза или поскорее уйти – она любого из этой разношерстной компании может сейчас выцепить, поманить пальцем и куда-нибудь послать. Фу, стряхнула морок. Однако подсознательно я всегда избегала встречи с ней на студии, а завидев в конце длинного коридора, резко разворачивалась.

Однажды она меня похвалила, до сих пор краснею от удовольствия. Мы сидели в интеллектуальной взрослой компании, она пришла туда с Игорем. Зашла речь о том, как невнимательно мы читаем, и для доказательства этой мысли она спросила: «Вот кто из вас мне скажет, зачем Чичиков скупал мертвые души?» и окинула всех победительным взором. Я робко ответила, зачем он это делал, но только потому знала, что к тому времени недавно закончила среднюю школу. Зря я, конечно, сорвала ей эффект, но она милостиво кивнула и будто бы даже протянула руку для лобзания. Но потом я оскандалилась. Они заговорили про «Доктора Фаустуса» (а я не читала!) дальше очень быстро перешли на сифилис, и вдруг стали обсуждать Ленина и его сифилис. «Дурочка, ты почему плачешь», – спросила подруга, и все посмотрели на меня. «Не смейте так говорить о Ленине», – сказала я и выбежала из-за стола.

Ее борщи и прекрасная готовность к монтажу – укор всей моей жизни.

У нее была машина, и однажды на пешеходном переходе, бросив в сторону взгляд, я наткнулась на холодные ненавидящие глаза водителя «семерки». Игорь любил ее цитировать, восхищаясь точностью формулировок («видит меня насквозь»): «Ты, Шадхан, всегда нажимаешь кнопку лишь до половины» и чуть позже: «Ты подумал, с кем будешь просыпаться?». Они похожим образом представлялись по телефону. «Шадхан моя фамилия», – говорил он. «Света меня зовут», – со слов очевидцев, здоровалась она.

Один раз у нас состоялся телефонный разговор. Это было летом 2015 года, уже после смерти Игоря. Позвонила на мобильный и сказала очень низким, незнакомым голосом: «Ты должна прийти ко мне на Невский, записывай адрес. Как зачем? Это вопрос сохранения национальной культуры. У меня есть план. Я понимаю, Игорь и не мог говорить с тобой об этом. Наш долг сделать это. Принеси компьютер».

Я пошла, провела под ее дверью полчаса, мне никто не открыл. Она перезвонила вечером и сказала, что это недоразумение или я что-то перепутала, снова велела прийти, но я отправила к ней секретаря «Мастерской Игоря Шадхана» с моим ноутбуком. После посещения Волошиной, Таня сказала, глядя куда-то мимо меня: «Все в порядке, мы работали с 10 до 18» – «А что вы делали?» – «Светлана Викторовна диктовала мне текст письма» – «Вы что, восемь часов писали одно письмо?» – «Ей было непросто, мы не очень продвинулись». Таня протянула мне ноутбук. В быстром поиске за вчерашний день значился один вордовский документ, там написано «Дорогой господин Президент!» Все.

Она перенесла инфаркт, инсульт, жила в одиночестве, писала бизнес-планы, разрабатывала глобальные проекты, рассылала письма в Федеральное собрание, Банк «Россия», Правление РАО ЕС и т. д. У Игоря в бумагах я нашла пухлую папку с ее пресс-релизами. Сверху написано «Для закрытого пользования». Каждый файл снабжен картинками, там фотографии, разнообразные шрифты, таблицы, сметы, состав съемочной группы, все сроки вокруг 1997—2006 годов. Вот масштабный проект об истории РЖД, история интерната «Красные зори», памятники историческим личностям, продолжение «Контрольной для взрослых». Объединяло их имя С. В. Волошиной как руководителя проектов и то, что ни один не был осуществлен.

О ее смерти я узнала осенью 2019 года из ФБ-публикации Маши Тилькиной, участницы «Контрольной» и ее ассистентки в 90-е годы. Светлана Викторовна умерла в сентябре 2015 года, родные не сообщили об этом никому. Я встречалась впоследствии с родственниками, мне передали жесткий диск с некоторыми материалами «Контрольной для взрослых», и рассказали, что все исходники остались в квартире и в помещении ее частной студии, которые опечатали сразу после ее смерти неизвестно откуда появившиеся новые владельцы. Все ее имущество оказалось в залоге. Упоминания ее имени нет в Википедии, при том, что она была редактором и продюсером значимых проектов, в бытность свою главным редактором Лентелефильма продвигала знаменитых ныне режиссеров. Я не знаю, почему так случилось. Игорь очень болезненно пережил разрыв с ней после некрасивой истории с Борисом Березовским в 1994 году. В нулевые годы она время от времени вызывала его к себе (именно так), однако после сезона «Контрольной» 1994 года они уже ничего не сделали вместе. Игорь не желал слышать ее имени. Поразительно другое. Те теплые воспоминания, которые Шадхан оставил о ней в своем интервью 2001 года. Я опубликовала их в ФБ как фрагмент из книжки, многие перепостили. Здесь расширенная версия.

Света

Среди прочих на Ленинградском телевидении была редакция «От 14 до 18», там делали передачи для тинейджеров, самый трудный возраст. А Ленинград, надо вам сказать, усилиями первого секретаря обкома партии Григория Васильевича Романова тем временем потихоньку становился столицей профтехобразования, ПТУ. Думаю, это было псевдо-образование, и у нас в городе этих ПТУ строилось огромное количество, потому что многочисленным заводам – Ижорскому, Кировскому, ЛОМО, Металлическому, Турбинным лопаткам и т. д. – требовались молодые кадры. В Ленинград хлынули подростки со всей страны, они оказывались в огромном мегаполисе без родителей, предоставленные сами себе. Побочным продуктом политики партии стала пэтэушная преступность, снижение общего уровня образования, деградирующая молодежь в общежитиях. Ленинградских школьников стали с трудом переводить в 9 класс, потому что появился план по ПТУ. Таким образом, на Ленинградском телевидении была создана редакция, пропагандирующая профессионально-технические училища. Главный редактор Виталий Вишневский пригласил меня перейти к ним. . И. Ш

Тем временем сменилось руководство канала, ушел Борис Александрович Марков и как бы унес в чемодане свой антисемитизм. И сколько бы я ни хвалил Учебную редакцию, попробовать себя в другом качестве хотелось. Доходило до смешного: полгода в Учебной редакции не было главного режиссера, Я. И. Соловейчик уехал, нового не назначали. Решили поставить меня исполняющим обязанности главного режиссера, а я даже в штате не состоял – вот как такой абсурд мог существовать?

Так что с уходом Маркова меня берут в штат режиссером редакции «От 14 до 18».

Здесь-то на меня и положила глаз заместитель главного редактора Светлана Викторовна Волошина. С нею потом будет связано самое главное событие моей телевизионной жизни – «Контрольная для взрослых». Но даже не за это я хочу ее сейчас поблагодарить.

Должен сказать, что у меня ничего не получалось в этой редакции. Все мои навыки, весь мой опыт: начала-концовки, придумки в построении – здесь не пригодились, и я совершенно растерялся. Моими героями стали вот эти ребята 15-16-17 лет, мне предстояло рассказывать, как хорошо им в ПТУ, и делать это интересно и убедительно. А все мои человеческие вопросы разбивались о ложную или ошибочную систему, в которую попали эти подростки. Я привозил со съемок какие-то скучные передачи, не было ни малейшего шанса рассказать правду о судьбе этих ребят, вырванных из дома, из своих семей, живущих вдали от родителей, бабушек и дедушек, хотя Волошина старалась спрашивать их о чем-то. Мне не трудно было бы делать с ними что-нибудь игровое, конкурсное, массовое, как я делал это в Воркуте и Норильске, но задача стояла рассказать, как прекрасно учиться в ПТУ, как круто становиться частью рабочего класса, как это почетно работать на заводе и создавать материальные ценности для страны.

Ничего интересного в этой редакции я не сделал, слышал мнение, что меня напрасно взяли на столь ответственную передачу, и Волошина прикрывала меня, как могла. До тех пор, пока мы не придумали с ней передачу, которая стала потом нашей «фирменной» – «Традиционный сбор». Название взяли у Розова, так называлась его известная пьеса. По форме это была встреча с выпускниками ПТУ, в ней участвовали герои Соцтруда, видные рабочие, появилась возможность говорить о судьбе, о семье, задавать жизненные вопросы, создавать какую-то человеческую атмосферу. Но ловлю себя на том, что почти ничего не помню из тех наших передач. Врал ли я? – да, врал. Но бывает ложь, которую произнести просто невозможно, это вранье чувств, вранье отношений. Со мной трудно работать – особенно монтировать, я старался убирать всяческую ложь. Меня не пускали на редсоветы, Света лавировала между мной и государством. Редакторы, получается, это такие государственные охранники, а я на монтаже искал способ быть убедительным. За «Сбор» мы получали какие-то грамоты, но ничем иным эта редакция «От 14 до 18» не запомнилась. Зловещая фигура всесильного хозяина города Григория Васильевича Романова – демагога и реакционера – висела надо всеми нами.

Вскоре редакция реформировалась, выбирать предстояло между Детской и редакцией Пропаганды со Светой. Туда я и пошел, не потому что пропаганда, а потому что Света. Я бы, наверное, без нее не выжил или оказался бы за границей, как диссидент, или у нас «в местах не столь отдаленных».

Вспоминает Элеонора Лившиц, инженер монтажа, на Ленинградском телевидении с 1963 года:

Шадхана я впервые увидела в нашей двухпостовой аппаратной до того еще, как я монтажом стала заниматься. Подумала, какой странный парень, внешность необычная, сразу к девушкам начал клеиться. Ко мне никогда, я совершенно была не в его вкусе, ему нравились высокие блондинки. Мы сразу перешли на «ты». . Э. Л

А первое, что мы с ним вместе делали, был цикл «Дело государственной важности». Пришла Волошина, говорит: «Давай на «ты»? – а вот с ней на «ты» было невозможно общаться, ну никак! Она такая важная дама была, посланник между Смольным и телевидением, а Игорь, чертыхаясь, осуществлял все эти проекты. Тогда строилась очередная птицефабрика, это был социальный заказ. Они сняли передачу «Птицеград», отсматриваю материал, а там, как назло, в руководстве одни евреи! На монтаже все происходило так: сначала мы клеили синхроны, а потом людей закрывали птичками, потому что евреев показывать нельзя. В кадре главный ветеринар толково говорил… представляешь, помню же, а было это 45 лет назад! Он рассказывает про цыплят: «Я вхожу в инкубатор и слушаю, какие они звуки издают. И по звуку определяю, здоровы они или нет». Это, конечно, Игорь его к этому подвел, поэтому и передача не кондовая была, так живенько они из этой партийной задачки вполне интересную передачу делали, если я до сих пор ее помню.

«Дело государственной важности» – передача о заводах, коллективах, предприятиях, в начале каждой программы шла выдержка из речей Брежнева, Романова или кого еще из Политбюро ЦК КПСС или с Пленумов. А потом в передаче начиналась жизнь, и это мне уже было интересно делать. Ведь мой отчим Альберт Иванович Саленек работал на ленинградском коксохимическом заводе, он был бригадиром монтажной бригады. Собирали огромные конструкции, я в детстве бывал у него на производстве. Отчим был наполовину латыш, наполовину русский, вкус к производству у меня от него. Нравился Металлический завод: цеха, турбины красоты необыкновенной, какой масштаб, Ижорский – атомные реакторы для станций! Чего я там только не делал! Крановщики катали для меня краны, чтоб я мог снять с верхних точек. Для меня было прорывом рассказать про жизнь рабочих. Игорь Семенов токарь-фрезеровщик Ижорского завода – один из любимых моих героев. И.Ш

Света угадала мой неподдельный интерес к заводу и рабочему человеку. И я стал за кадром интервьюировать их: чего они хотят от жизни, кем видят своих детей, как пришли на завод? Боря Волох, Гена Уткин – потрясающие операторы, я сумел заразить их своей страстью. А Света разговаривала с партийными, причем на своем языке. За «Дело государственной важности» нам давали дипломы, премиальные, а однажды удостоили поездки с первым секретарем Ленинградского обкома партии товарищем Романовым: ему предстояло отсмотреть и выбрать место для Синявинской птицефабрики. Десяток черных Волг едут по трассе, останавливаются, и выходит Романов в окружении свиты, идет под камеры по снежному полю метров двадцать. Ему объясняют, что вот тут фабрику и собираются построить. Куратором нашей передачи от обкома был Виталий Михайлов, помощник Романова по прессе. Зубарев был по линии Политбюро, Михайлов по Ленинграду. И был Виталик нормальный парень. И Виталик курил.

И вот «выбрал» Романов место для строительства птицефабрики. Возвращается, а на снегу лежит пустая пачка американских сигарет «Мальборо». Купить такую в 70-е можно было только у фарцовщиков или в распределителях. Романов останавливается, носком своего черного ботинка показывает на пачку: «Кто курил?» Представьте: стоят люди, и какие! – директора предприятий, секретари райкомов, седые, пожилые, солидные, уважаемые люди. А этот прыщ, от горшка два вершка с манией величия: «Кто курил, признавайтесь!» И тишина, Виталик стоит рядом со мной. Это он курил, я видел. Стоит спокойно, глаза опустил. Тут Романов поддел эту американскую пачку носком ботинка: «Если уж куришь, курил бы свои, советские». Нужно еще что-нибудь для характеристики этого человека?

. Читаю ночью в интернете: «…благодарю Игоря Шадхана и Светлану Волошину за гражданское самосознание». Я не могла дождаться утра, написала автору этих строк Владимиру Максимову, знаменитому режиссеру ЛенТВ. Так как его в Санкт-Петербурге не было, встреча наша произошла через полгода 27 августа 2019 в ТРК «Европолис». Владимир с Тамарой красивые, загорелые, как всегда, подтянутые, трудно представить, что им за семьдесят, и в этом году они отметили 50 лет своего творческого союза. Н. Ш

Вспоминают Владимир и Тамара Максимовы

Мы встретились с Володей в Детской редакции Ленинградского телевидения в 1969 году. И первые же совместные передачи показали, насколько совпадают наши взгляды не только на развитие телевидения, фанатами которого мы были с 15-ти лет, но и на стремление изобрести что-то новое на ТВ. У обоих была масса идей, нужна была только экспериментальная площадка. Ею стал Дворец пионеров им. А. А. Жданова, где нам не просто пошли навстречу, а предложили стать педагогами по телевидению. Мы придумали пионерскую телестанцию «Сами о себе». Уже через полгода юные комментаторы, режиссеры, телеоператоры и звукорежиссеры получили возможность участвовать в нашем первом эксперименте – телеигре для пионерских отрядов «Один за всех, все за одного». Все снималось на профессиональном телевизионном венгерском оборудовании, которое Ленинградское телевидение подарило Дворцу пионеров. . Тамара Максимова