Полная версия

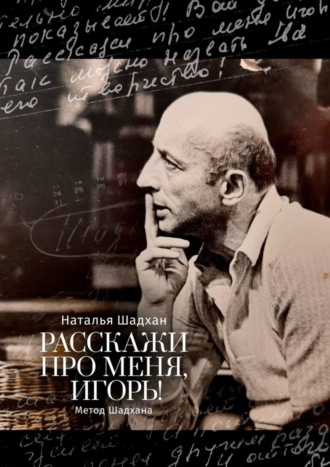

Расскажи про меня, Игорь! Метод Шадхана

Озерников

. Ну и зачем я приехал, что я буду здесь делать? Почему я так инфантилен в свои 30 лет? Или это с детства заложенная инфантильность? Вот я стараюсь растить своих детей от второго брака совершенно не так, как растили меня, не так, как я растил Еву. Я пытаюсь их с раннего возраста сделать ответственными за себя, думать уже сейчас, что им никто ничего не даст. И ни в какой очереди они в магазине стоять не будут. Это пусть магазин их ждет, а им нужно научиться только одному – зарабатывать деньги. Это разная психология – получку получать или зарабатывать. И. Ш

Назавтра звонок от Виталика Ашкенази. Это он вчера привел меня к Борису Александровичу Маркову, потом пытался смягчить удар, объясняя мне, что процент евреев у них на Ленинградском телевидении уже исчерпан, что поищет мне возможность работать на договоре. Я был тронут, я благодарен ему за участие в моей судьбе, мы с ним вместе учились в 38 мужской школе и ходили в один драмкружок. Голос из трубки: «Я переговорил с главным режиссером Общественно-политической редакции, они готовы тебя попробовать, сделаешь передачу».

Прихожу знакомиться, передо мной человек большого роста, протягивает руку: «Борис Георгиевич Каминский. Георгиевич», так с нажимом, без улыбки. Я быстро понимаю, что именно он хочет мне сказать, мол, Георгий, который из победоносцев, к евреям отношения не имеет. И пожимая ему руку, говорю в ответ: «Игорь Абрамович Шадхан. Абрамович». Ему не понравилось, но рядом стоял его начальник Ашкенази, и он продолжает: «Я слышал, вы где-то там работали, выбирайте, вот вам варианты: можете сделать передачу о Военно-морском флоте, о передовиках в животноводстве, можете о директоре овощного магазина. Так какую вы хотите делать передачу?» – «Мне интересно было бы про директора магазина», – сказал я без задней мысли, потому что про Военно-морской флот ничего не понимал. Каминский выразительно на меня посмотрел: «Я на вашем месте выбрал бы про Военно-морской флот».

Взял я сценарий, читаю, очень любопытно. Героя передачи зовут Григорий (не Георгий) Михайлович Озерников. Он был директором новомодного овощного магазина, в котором посреди зала поставили корзины. В одну насыпали морковку, в другую картошку, в третью свеклу, и люди сами себе овощи выбирали, а не ждали, как обычно, когда продавец положит без разбора, пока ты не видишь. Магазин самообслуживания – совсем ново, мне интересно снимать, как человек выбирает. Понимаете, моя задача получить изображение, где человек, если и видит камеру, то как бы преодолевает ее и ведет себя естественно. Он тогда проявляет в пластике свой характер, и тебе есть что снимать.

Человек в 1970 году выбирает себе картошку. Конечно, он выбирал ее из той же обычной плохой картошки, думаете, там рыночная была? Но у него срабатывает: уж гнилую я точно не возьму! Мы такое количество планов интересных наснимали, я даже удивился, потому что в Норильске мне ничего подобного снимать не приходилось. Вот бабушка очки надела, потом сняла, протерла, потом снова надела, всматривается. Трогательно так все, непривычно: человек выбирает! Молодым странно, наверное, такое читать.

Но сначала мы познакомились. Пришел я к этому директору, здоровый такой, сильный мужик. Сразу понимаю, что он еврей, хоть и фамилия его Озерников. Начинаем разговаривать. Он десантник, прошел войну, награжден медалями и орденами, чуть ли не Герой Советского Союза! Воевал на Невском пятачке, это один из страшных оборонительных рубежей под Ленинградом, героическая страница Великой Отечественной войны. Он расстегнул пиджак, поднял рубаху и показывает в область сердца, а там шрам. «Знаешь, что меня спасло? Колода карт, я был картежник».

Я влюбился в этого человека, ничто в нем ничему не противоречило: да, герой, да, карты, да, Невский пятачок, а теперь директор магазина. Это он предложил поставить корзины посреди зала. «Ну и как торговля?» Он говорит: «Видишь ли, естественная убыль все равно предусмотрена, но при такой системе сам покупатель выбирает больше, поэтому у меня убыль меньше норматива, а выручка больше».

В его магазине всегда толпился народ, сам он часто выходил к этим корзинам поговорить с покупателями. Наверное, тут жульничали, как и везде, он мне потом предложил масла, которого в магазине тогда не было, проникся, как к своему. Он не считал, что, став продавцом, «опустился» или «докатился». Он даже меня спросил: «А ты что, считаешь, я что-то плохое делаю?» Наверное, я чем-то выдал себя, потому что часто слышал, что все жиды – торгаши. Я сам не был торгашом, и родители мои не были. И сценарий у меня утвержденный.

. Рассказ Шадхана записан в 2001 году. На полях этого фрагмента пометы интервьюера Михаила Колпакова, там написано: «Люди по дороге к Президенту: а кого мы, собственно, хотим видеть Президентом? Как реально объективно должен выглядеть Президент? почему ожидания сопоставляем со своими несбыточными мечтами?» Н. Ш

. Короче, я снимаю свою первую передачу для Ленинградского телевидения, где есть директор, покупатели, жанровые съемки в магазине, разговоры с людьми, где главный персонаж Григорий Михайлович Озерников рассказывает о войне. Монтирую все это. Автор сценария Людмила Бурцева посмотрела, и ей очень понравилось. Она и задумала передачу о хорошем человеке Озерникове, который прошел войну, а что может быть более мирное, чем торговля. И. Ш

Передачу следовало теперь сдать главному редактору Общественно-политической редакции Занину. Когда он начал смотреть, глаза его на лоб полезли. Первое, что он закричал, было: «Почему вы его снимали так крупно?» Я ему говорю: «А как снимать человека, который говорит о ране в сердце?» На Люду смотрит: «А ты почему не сказала, кто он?» Всех обманула русская фамилия главного героя. Теперь выходило так, что один еврей крупно снял другого еврея. Сценарий-то все подписали, а справку о национальности героя спросить забыли. Вот мой дебют и оказался несчастливым для меня. И пришлось корежить всем понравившуюся передачу, вместо его лица ставить магазин, картошку, ну, вы понимаете. И тем не менее, передачу отметили на летучке как лучшую на той неделе.

Я не знал еще их правил, потому что ни в Воркуте, ни в Норильске антисемитизма не было.

Аспирантура

Я решил, раз с Ленинградским телевидением не получается, попытаюсь поступить в аспирантуру МГУ. Мысль родилась не на пустом месте. Дело в том, что на норильском телевидении в 1958—1961 годах работал Всеволод Вильчек, крупнейший теоретик телевидения. Мы разминулись на Севере, но косвенно были знакомы. Когда разгорелся скандал с передачей «Обратный билет», приведший к моему увольнению, журнал «Журналист» писал обо мне, а когда я выдавал норильскую программу в Москве, в «Известиях» снова появилась публикация с моим именем. В общем, заметили.

Я поехал из Ленинграда в Москву к Вильчеку, и мы у него дома долго говорили. Мне была интересна не только сама практика телевидения, работа в этом сочиненном пространстве. Меня волновала проблема, которую я назвал «Среда восприятия и язык телевидения». Что сделало с человеком телевидение? Оно создало новую среду восприятия. Человек был дома, он мог курить, чайник поставить, с кем-то словом перемолвиться и, в то же время, смотреть телевизор. Вокруг была масса бытовых вещей: звонил телефон, приходили гости, а телевизор работал, работал, работал.

Я давно этим заинтересовался. Надо было учитывать эту новую среду восприятия при работе над передачами и фильмами. Человек в кальсонах попивает чай и смотрит «А ну-ка, девушки!», или трансляцию спектакля МХАТ, или фигурное катание, или новости. Меня волновал этот телевизионный язык еще в Воркуте, потом в Норильске. Как работают крупные планы? Как доносить мысль, вызывать чувства? Я читал умные книжки, умел читать и писать рецензии. Но в книжках о телевизионном языке, о среде общения, возникающей в эпоху новой коммуникации было совсем мало. Очень любил критическую литературу, этот аспект мысли всегда занимал меня, в том числе политическая критическая мысль. Я в этом что-то понимал и, главное, мне было это страшно интересно.

Потом я подружился с Сергеем Муратовым и Севой Вильчеком, а они меня познакомили с заведующим кафедры радио и телевидения МГУ Энвером Гусейновичем Багировым. Рассказал я ему про то, что меня волнует. А Багиров говорит: «Попробуйте сформулировать». Я в Ленинграде засел в Публичной библиотеке, потом из Ленинской библиотеки в Москве месяц не вылезал, здорово тогда свое образование подтянул. Родил реферат «Среда восприятия и средства выразительности в телевидении». Показал Багирову, а он: «Немедленно поступайте в аспирантуру».

Как бы открывался новый путь. Я даже подумал: «Ну и хрен с ней, с этой режиссурой, буду преподавать и лекции читать. (Тем более, что книжки читать мне нравилось, с книжками я спал). И пошел бы ты, Борис Александрович Марков, со своей антисемитской кодлой!»

Я подал заявление в аспирантуру. Предстояло три экзамена: собеседование, философия и английский. Самое слабое – язык. Коллоквиум прошел на очень высоком уровне. Ведь я, по сути, открывал людям глаза на телевидение, и не потому, что такой гениальный я. А потому, что много сделал, занимался этим, думал над этим, накопил богатый опыт. Я не просто был человеком, что-то сделавшим за эти 8 лет, но и понявшим, что я делаю. Потенциально такие люди в науке и преподавании, конечно, нужны.

Философию тоже сдал. Во-первых, я ее любил, а во-вторых, мне попался человек, который решил со мной поспорить. А я читал к тому времени и Бердяева, и Соловьева, не говоря уж про греческую философию. В общем, получил и там, и там пять.

Иду на английский, выдают текст, и сидит передо мной пожилая женщина. Перевожу текст, она начинает задавать вопросы, мне нравится, как я отвечаю, я все понимаю. А она говорит: «Я ставлю вам два». Я пытаюсь ее уговорить, что наверстаю, нагоню к моменту сдачи кандидатского минимума. «Я вам ставлю два», – мерный спокойный голос. Ну что мне, на колени падать! Багиров ждет в коридоре. Может быть, это был один из самых человеческих моментов в жизни: он бросился к Засурскому, декану факультета журналистики. А меня уже поставили в расписание кафедры на новый учебный год после собеседования и экзамена по философии, я уже значился у них как преподаватель! Как Багиров ни умолял Засурского: «Поймите, способный парень, он нужен кафедре, факультету! Для становления настоящих телевизионщиков! Давайте примем его условно! Давайте без стипендии! Но Засурский мне сказал: «Готовьтесь лучше – никто вам не запрещает». И все.

Так закончилась моя попытка стать аспирантом. Вы не забывайте про проценты.

Глава 4

Я немного подумала и выявила некую закономерность. К моменту его рождения прошли 23 года с Великой Октябрьской социалистической революции (сейчас зовут иначе, но я уж по старинке). Чтоб представить не только разрыв, но и непрерывность времен: если за 23 года до его рождения произошла Революция, то за 23 года до моего – Великая Отечественная война. Между революцией и войной, грубо говоря, тот же срок, что и между нашими рождениями. Я к тому, какой огромный срок – 23 года, как много случилось за это время что с 1917 до 1940, что с 1940 до 1963 в стране, судьбах людей, их самоидентификации. Н. Ш.

А с 1963 года началось уже и мое время, даже берите немного раньше, потому что я родилась в День космонавтики, и Юрий Гагарин поэтому с детства очень мне родственный человек. Меня даже хотели назвать Ракета, вот смеху было бы. А летом 1963 полетела Валентина Терешкова, да, та самая, которую все теперь полощут за поправки и обнуление. Тогда это была молодая женщина, чудом вернувшаяся живой из космоса, а послали ее в рамках эксперимента: одной человеческой жизни не хватало, чтоб долететь до другой галактики, поэтому женщина в какой-то момент на борту должна была зачать, выносить, родить и воспитать нового человека, который уже точно долетит. В общем, Терешкова тоже моя. И бравый красавец Брежнев с ослепительной улыбкой – мой, и Роберт Рождественский, и Гелена Великанова. В годы моей учебы в начальной школе поменялись прописи: начертание букв с кудрявыми хвостами стало теперь лаконичным и связанным, чтоб дети вообще не отрывали от бумаги перо. Эти новые буквы из прописей дизайнерски соотносились в моем представлении и с модой 70-х годов. Поскольку моя мама была первой красавицей, и у нее была портниха, я в деталях прочувствовала и полюбила эту моду.

Когда мои одногодки вспоминают реалии своего детства, я не могу радостно слиться с хором их голосов, потому что мое детство прошло в городе Вроцлаве, где в военном госпитале служил мой отец. Но вот в 1971 мы вернулись в Россию и жили теперь на берегу канала Москва-Волга. В голливудском фильме про Шадхана, который когда-нибудь снимут, в этот момент впервые зазвучит наша музыкальная тема: вы видите на пристани девочку с лохматой собакой. Это мы с Бушуем пришли встречать маму из Москвы – от Речного вокзала до Хлебниково всего 20 минут. И плывет мимо сухогруз, их тогда очень много ходило по каналу. На нем Шадхан направляется в Астрахань с заданием от «Комсомольской правды» написать серию репортажей о буднях речников (было и такое в его биографии). Игорь в этот момент на палубе поднимает глаза и видит на причале девочку с собакой. И как в известном романе князь Андрей подумал: «Если она сначала подойдет с свой кузине, а лишь потом к матери», ну, и так далее, так и Шадхан рассеянно мог о чем-нибудь подобном подумать, так написано в их голливудском сценарии.

Ну, или не поступил он в аспирантуру и садится на Воробьевых горах в троллейбус, из которого выходим мы с мамой. Или в Ленинграде, где мы бывали два раза в год, сколько раз неузнанные ходили по одним и тем же улицам! Короче, я родилась, и теперь наша встреча была просто вопросом времени. Закономерность продолжала работать. Мы поженимся в 1986, мне будет 23, а он ровно вдвое старше. А еще через 23 года ему диагностируют рак.

Шахматы

Звонит Ашкенази: «Ты играешь в шахматы?» – «А что, бывают евреи, которые не играют в шахматы?» – в тон ему отвечаю я. – «Срочно приезжай!» . И. Ш

На четвертом этаже Ленинградского телевидения огромный ангар, метров 300: столы, столы, за столами люди, у всех оживленная работа. Мне нужна работа. Я прошел метров 200 и уперся в перегородку, за ней – кабинет главного редактора Учебной редакции. Встает мне навстречу респектабельный человек в очень хорошем костюме, седеющий, явно преуспевающий, представляется: «Дамир Касымович Зебров». Я легко протягиваю руку: «Шадхан. Да, я играю в шахматы». (Зачем отвечать вопросом на вопрос?).

«Мне нужен телевизионный журнал „Шахматы“, сделаете?» – «Конечно!» (Если б меня тогда спросили, не построю ли я им атомную станцию, я бы не задумываясь ответил: «Построю!») – «Пишите заявление».

И я пишу заявление, только вдумайтесь, на имя ректора Ленинградского государственного педагогического института члена-корреспондента педагогических наук Александра Петровича Боборыкина и прошу принять меня на должность старшего инженера лаборатории учебного телевидения с исполнением обязанностей режиссера Главной редакции учебных программ Ленинградского телевидения. Перечитываю иногда эту запись в моей Трудовой книжке.

Почему вдруг нашлась возможность обойти пятый пункт моей анкеты? Раздумывать времени не было, так или иначе, я получил работу на Ленинградском телевидении.

У истоков учебного телевидения стоял профессор Степанов, заведующий экспериментальной лаборатории Педагогического института. Он понимал, что телевидение может играть огромную роль в процессе обучения и популяризации знаний. Его волновала средняя школа: как методически разработать уроки литературы, математики, истории и т. д. и как их транслировать в помощь учителю и ученику. Передо мной открывалась новая сфера деятельности, которая тут же стала очень интересной для меня. Я не почувствовал себя ущербным, мол, есть большое телевидение, а я буду заниматься серым, скучным, учебным. То, как Степанов нарисовал картинку и поставил задачу, означало: я должен сделать это заразительным. Но чтобы здесь закрепиться, я должен был придумать журнал «Шахматы» и я сразу его придумал. Причем, в той модели, которую я предложил, журнал шел еженедельно на Ленинградском телевидении в течение 12 лет.

Что же я придумал? Первая получасовая страничка адресовалась тем, кто не умеет играть в шахматы. Вторая – для ребят уровнем повыше. Третья передача месяца была разбором какой-нибудь знаменитой партии, например, одной из самых красивых партий Алехина или Ботвинника, Бронштейна, Ларсена, был такой известный датский гроссмейстер. Ну и четвертая… дойдем еще, не торопитесь.

1970 год, все еще живы! К нам приезжали гроссмейстер Михаил Таль из Риги, тренер Ботвинника Семен Фурман, Виктор Львович Корчной, Юрий Авербах, Давид Бронштейн, Борис Гельфанд!

Но кроме них, достигших высших вершин, были те, кто имели дело с детьми. Например, Владимир Григорьевич Зак, который воспитал Корчного и Спасского в Ленинградском Дворце пионеров. Он был уникальной личностью, Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер СССР. Сколько ребят воспитал! А те десятки великих учителей, работающих в районных домах пионеров! Я оказался в среде, совершенно невероятной по интеллигентности и подходу к детям. Я снимал, как с ними разучивали дебюты и комбинации, как углубляли знания, присутствовал на тренерских уроках Зака, помню тишину в его шахматных классах, но, когда можно было пошуметь, те же дети кричали, азартно спорили. Как дети играли блиц-турниры по пять минут на партию – только кнопки отжимались! Я стал присутствовать на шахматных соревнованиях.

Это я рассказываю про первую страничку для начинающих. Она была адресована семье: давайте учить детей шахматам! Ее вели Владимир Зак, а потом Борис Нох, пожилой опытный педагог, у которого была своя методика. Он был озабочен, как сделать обучение детей более наглядным, были опробованы специальные демонстрационные доски, и мы вместе решали, как лучше показывать это по телевидению, как совмещать кадры, чем заполнять паузы на раздумье.

Для меня в телевидении всегда важно было придумать вот этот контакт, эту нитку, поле общения со зрителем. Что я должен сделать, чтоб втянуть зрителя в экран? Об «эффекте присутствия» достаточно много писали. Но одно дело динамичный футбол, когда зритель следит за игрой, и совсем другое – удержать внимание в сложных интеллектуальных играх, наполнить изображение внутренним действием, добавить режиссерские ходы-выходы. Именно режиссерская работа с ведущим, с оператором, со зрителем, делала шахматный класс зрелищем, и это была режиссура особого толка.

Четвертая передача каждого месяца – долгожданный конкурс. Когда участники приходили на конкурс, они сразу получали жетон, определяющий, белыми им играть или черными. Гроссмейстер делал первый ход и, по правилам, мог вмешаться в партию всего лишь два раза. Например, Виктор Корчной возглавлял команду белых, Михаил Таль – черных. Они и так-то друг друга не сильно любили, а тут еще я их на телевизионной учебной площадке сталкивал.

По итогам жесточайшего отбора команда формировалась из 10—12 игроков, все шахматисты 1—2 разряда. Две минуты на обдумывание хода. Вся передача длилась час. Выкрикивались несколько вариантов ходов, и гроссмейстер мог выбрать только из предложенных. Но два раза за партию он мог сделать самостоятельный ход. Постоянные ведущие – мастера спорта Павел Кондратьев и Борис Владимиров. Журнал «Шахматы» сразу заметили и на телевидении, и в городском эфире.

Вы не представляете, как это было интересно! Сколько было писем и звонков, заявок на участие!

Что я принес в учебную редакцию? До меня там иллюстрировали учебник, я же привнес туда настоящее, нормальное телевидение, понял, как переводить учебный материал в другой язык, другую систему координат, чтобы сделать процесс заразительным. Итак, три недели в месяц мы выдавали журнал по 30 минут и в четвертую неделю – часовой конкурс.

Таким был мой дебют в Учебной редакции, и Дамира Зеброва это устроило по нескольким параметрам. Во-первых, я создал жизнеспособную структуру, которая исправно работала (когда я ушел, журнал продолжил делать мой ассистент). Во-вторых, ко мне очень хорошо относились люди, с которыми я работал, шахматисты – и большие, и маленькие. В шахматах я оказался в своей среде, попал в свой «еврейский квадрат», и это никому не мешало. Зебров чувствовал, что я вношу в обучение долгожданное телевидение, в котором он сам ничего не понимал. Он по образованию был преподаватель, кандидат наук, но главное его качество было не в этом.

Он был деляга, предприниматель по духу своему. Третий плюс, который он во мне нашел, имел к этому его свойству прямое отношение. Он стал на меня выписывать деньги, которые я должен был ему отдавать. Я же вне штата, приписан к Педагогическому институту имени Герцена. Штатным сотрудникам платили очень ограниченно, а нештатным сколько хочешь.

Создавались передачи, например, по истории. Педагог, который ее разрабатывал и вел, получал 12 рублей. А автором записывали Шадхана или еще кого-нибудь, кому выписывали не 12, а 100 рублей. Эти деньги я отдавал Зеброву, а он делился с Марковым, я убежден, Борис Александрович Марков знал его жульническую натуру. Зебров был татарин, но это, понятное дело, лучше, чем еврей. Меня этот компромисс ничуть не напрягал. Вскоре картина прояснилась окончательно.

Дело в том, что главным редактором Ленинградского телевидения был Николай Александрович Бажин, в прошлом кандидат в мастера спорта по шахматам, а дочь его Леночка Бажина была мастером спорта. Зеброва он недолюбливал, и, чтоб угодить ему, Зебров решил создать в Учебной редакции журнал «Шахматы», а чтоб план воплотить, Ашкенази нашел Зеброву Шадхана.

Учебная редакция

Довольно скоро мне стали поручать все подряд. Доходило до 20 передач в месяц. Как так – передача за полтора-два дня? – а ведь придумывал, находил ключи, быстрые решения.

Историю средних веков мы делали с крупнейшим ученым Владимиром Ильичом Райтисом. Объем материала огромный, с ХIV по ХVII века. Я безостановочно учился, надо было очень много читать, чтоб разговаривать со своими великими авторами и ведущими на одном языке. Это были ученые, академики, профессора, они работали в Академии наук, Университете, институте Герцена, представляли прославленную ленинградскую научную школу. Помню нашу передачу про эпоху Просвещения. Ее очень хвалили и в редакции, и в институте Герцена. Великие просветители – Вольтер, Руссо, Дидро и Вилье – спорили. Я сделал этот спор на четырех фотографиях, снятых в разных крупностях и ракурсах, например, глаза Вольтера – и глаза Дидро. А ведущий опирался на мой режиссерский сценарий, и получалась совершенно удивительная передача.

А Жанну Д’Арк делал совсем по-другому. Райтис принес сценарий достаточно шаблонный, а я ему говорю: «Знаете что, давайте уберем Жанну Д’Арк?» Я подумал так: о ней было много книг, много свидетельств, но мне, например, фигура этой национальной героини всегда казалась загадочной, в том числе и любовь ее. А передача для 6 класса. «Давайте сделаем так: пусть ее не будет, а будут разные, пусть противоречивые, мнения о ней. Пусть говорят враги, король, однополчане, мыслители, которые о ней писали, поэты, которые ее воспевали… И пусть ученики зададутся вопросом, какая же она была. Пусть поспорят.»

И нам удалось это сделать. Мы создали целый театр, где и рыцарь говорит о Жанне, и сельчане, которые с ней вместе служили, и свидетели ее подвигов – получилось интересно. Такие ходы были, можно сказать, вкладом в педагогику, и, в то же время развивали телевидение.

Очень нравились мне уроки литературы с Григорием Пантелеймоновичем Макогоненко, Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, Александром Михайловичем Панченко. Например, с профессором Макогоненко мы делали «Евгения Онегина» для школьников. Он не просто рассказывал, а сопоставлял героев и тексты. Актеры не изображали, а читали за Евгения, Татьяну, за автора. Меня интересовали ремарки, часто я делал предметом разговора литературоведческие исследования. Я просил включить в передачу фрагмент о том, почему в черновике Пушкин использует один вариант высказывания, а потом заменяет его другим. Актер произносил сначала так, потом иначе. Я давал возможность своему зрителю-ученику вникнуть в текст, самому влезть в шкуру поэта. И это каждый раз было по-разному.

В педагогическом институте Герцена, в лаборатории учебного телевидения, меня прозвали Песталоцци. Был такой знаменитый педагог. Ко мне, кстати, хорошо относился Боборыкин Александр Петрович, ректор педагогического института, он курировал лабораторию учебного телевидения.

У нас работали очень интересные люди. Нина Серебрякова, например, она потом долго была главным редактором Ленинградской студии научно-популярных фильмов. У нее был совершенно фантастический муж Юрий Давидович Марголис, историки хорошо знают эту фамилию. Его отец кандидат наук, политэконом, ученый с невероятным темпераментом, императивной точкой зрения. Он вышел из революционной массы людей, которых не пускали за черту оседлости, и стал ярым приверженцем социализма. А его сын Юрий Давидович, мой друг, был одним из тех, кого скорее можно было назвать диссидентом, за что его уволили из университета, а потом, восстановив, надолго отправили работать в Сыктывкар.