Полная версия

Artifex Petersburgensis. Ремесло Санкт-Петербурга XVIII – начала XX века

Цехи как инновационный институт являлись составной частью «модернизационн[ого] процесс[а] в его конкретно–историческом проявлении» как «процесс[а] исторического перехода (транзита), общую динамику которого задает сложная система взаимоотношений между традициями и инновациями, реализуемая через механизмы социокультурной диффузии»245. Цеховые мастера являлись представителями «элиты низших порядков», служащими «медиаторами, проводниками, инструментами адаптации новшеств в неэлитных слоях общества. […] Постепенно, в течение XVIII столетия, вестернизация охватывала все более широкие круги элит разного иерархического статуса»246.

Появившись в своей упрощенной форме, цеховая система со временем усложняется, как любая жизненная система или институт, развивающийся по траектории усложнения. Введение цехов как значимое событие фиксирует момент осознания дефицита определенных профессиональных техник и понимания того, что необходимо сделать для преодоления этого дефицита. Акту у–становления следуют десятилетия становления, т. е. вырабатывания соответствующих жизненных, социальных и производственных практик. Причем, заложенная в институте цехов некая сложность, может проявиться только в темпоральной последовательности, т. е. распределённой во времени сложности. В данном случае темпоральная сложность реализовалась в пространственную. Первоначальная темпоральная сложность цехов не могла быть реализована сразу, но с течением времени появляется новый институт. Формально, моментом трансформации цехов в институт, можно назвать 1785 г., ставший катализатором произошедшего качественного изменения в сознании цеховых мастеров. В этом году, вместе с реформой цехов, происходит исключение временноцеховых мастеров из цехов, что позволяет интерпретировать положение вечноцеховых мастеров как осознавших себя одним корпорацией–сословием.

Согласно выводу, сделанному уральским философом С. А. Азаренко, «в современной философии наблюдается сдвиг в области социальной онтологии», когда «человек стал представляться в качестве телесного, социального и коммуникативного агента социального действия, порождающего пространство и время своего бытия»247. Такие понятия в рамках социальной феноменологии и фундаментальной онтологии как «телесность», «местность» и «совместность» определяют сегодня топологическую направленность в гуманитарных науках о человеке и обществе. Соответственно, задача историка может заключаться в выработке процессуального понимания исторической личности в социально–онтологическом контексте как «социально–телесного существа, которое имеет место в производимом им пространстве–времени»248.

Теоретическая модель топологической антропологии С. А. Азаренко представляется нам подходящей по интенции для разработки истории ремесла, обозначающей модус существования человека в некоей топологеме, являющейся теоретическим расширением понятия темпоральности. Основополагающими понятиями топологической антропологии являются понятия множественных телесностей, практик и коммуникаций. Телесности разворачиваются в местности и сов–местности, практики реализуются на производстве, в семье и в политике, коммуникации – в со–общении и при–общении: «Понимая "сущее" в качестве осмысленного мира, мы способны открыть его действительное пространство–время как процесс совмещения и размещения, складывания и раскладывания различных элементов социальности, где окажется важным вклад каждого человека в отдельности. Заключая, мы хотели бы заметить, что результаты хода истории свидетельствуют о том, что история имеет место и что это место заключено в поле антропологического измерения, в точке нахождения самого человека»249.

Названный подход выходит за рамки объективистского и натуралистического толкования социально–экономических процессов. «Пространственно шевелящееся бытие» организует все не только вокруг нас, но и вокруг исторических персонажей: «Вещи, которые окружают нас, это не просто объекты с какими–то свойствами, а подручные средства. Под–ручность предполагает то, что находится под рукой нашего тела, то, что мы можем проективно использовать. Это значит распоряжаться будущими состояниями вещи. Быть для человека – это значит времениться. Человек, по М. Хайдеггеру, "сам простирает и длит время, сам себя временит". Происходит этот процесс посредством события (Ereignis) и совместности (Mitsein). Со–бытие необходимо понимать как непременное стремление человека к с–бытию, с–быванию, о–существлению во времени»250.

В таком случае, время становится открытым и вариабельным, а поле социальности означает процесс опространствливания и овременения. Аналогично М. Фуко, Азаренко трактует «тело» человека как перманентно находящееся «на переходе от одного "места" социальности к другому. […] Различие мест осуществляется через сов–мещение и раз–мещение тел благодаря социальным практикам и техникам, являя собой процесс становления времени пространством. Последний зависит от социально–исторических условий бытия совместности, где время может принимать то циклический, то направленный линейный или нелинейный характер. Таким образом, говоря о социально–исторической действительности, необходимо видеть в ней пространство и время совмещения и размещения определенных тел и производство определенных мест при этом. Именно набор социальных практик и техник опосредует порождение социального пространства и времени и предопределяет поведение и рефлексию агентов социальности»251. Согласно данному подходу, история понимается как открытый событийный поток, а смысл истории постоянно воспроизводится во взаимодействии людей: «Люди определяемы смыслом совместных действий, не сводимых к следованию правилам. Взаимодействие понимается не по конечным состояниям, а из него самого, то есть из того "между", которое воплощено в телесностях. Это "между" и конституирует со–смысл, порождая область досознательного. Люди действуют в предзаданном осмысленном поле социальности. Общество, говоря языком Хайдеггера, действительно об–речено на смысл, оно всегда уже оказывается охваченным "речью" своей культурной традиции, или, другими словами, совокупностью социальных практик и техник, которые определяют поведение людей»252.

Компаративный подход является в данном исследовании важным методом для лучшего понимания механизмов взаимодействия ремесленной управы и цехов с цеховыми ремесленниками, с одной стороны, и с правительственными органами и городскими властями, с другой, в более широком контексте – позиционирование цехового ремесла Петербурга в европейском и мировом контексте253. Имеющийся опыт в европейской историографии может помочь в этом. Сегодня установлены не только разделяющие, но и общие признаки цехового ремесла в Европе, включая Россию, вплоть до Османской империи, в которой цехи существовали с XIV по XVIII в. после проникновения Порты на Балканы254. Причем, для петербургского ремесла общими с ремеслом в Германии являются некоторые черты развития во время индустриализации. В. Фишер отметил, что рост ремесла первоначально обеспечивают такие массовые ремесла, не имеющие узкой специализации, как ткачи, обувщики, портные, булочники, мясники и каменщики, в то время как с развитием индустриализации наряду с последними рост обеспечивают и специализированные ремесла255.

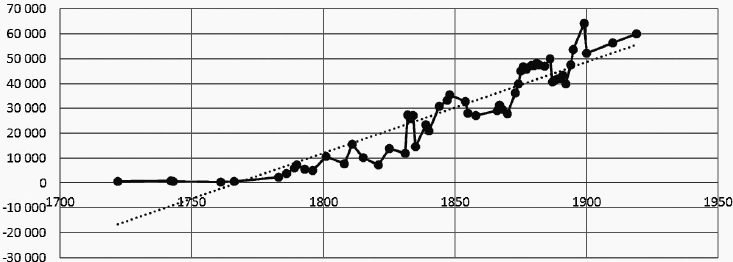

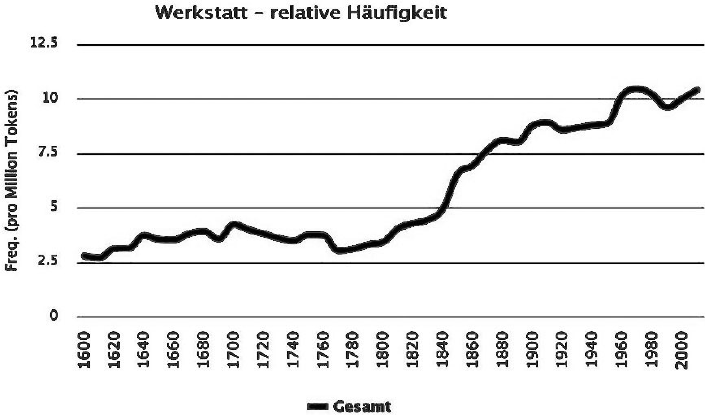

Продуктивным является также сравнение динамики числа ремесленников, и цеховых, в отдельности, в Петербурге с динамикой промышленной революции не только в России, но и в Германии 1840–х гг. Если посмотреть число занятых среди ремесленников Петербурга, то заметим, что их кривая роста примерно совпадает с началом промышленной революции в Германии256. Анализируя частотность употребления слова мастерская, мануфактура и фабрика в немецком языке, можно увидеть корреляцию развития ремесла и крупной промышленности в Германии. Если на эти данные наложить рост численности ремесленников Санкт–Петербурга на протяжении двух веков, получим примерное совпадение кривых роста, что говорит о глубокой интегрированности российской столицы в общеевропейский рынок и чутком реагировании ремесленной промышленности на взлеты и падения его экономической конъюнктуры (см. диагр. 1). Если сравнить диаграммы 1, 2 и 3, отображающие рост численности цеховых ремесленников Петербурга и среднестатистическую частотность употребления слов «ремесленная мастерская» и «ремесло» в немецком языке, то прослеживается схожая кривая, что позволяет позиционировать язык в качестве маркера или, выражаясь более образно, камертона бытия, помогающего преодолевать культурные и государственные границы, языковые барьеры для обозначения тенденций развития ремесла в Западной Европе и Петербурге.

Диаграмма 1: Рост российских цехов Петербурга, 1722–1919 гг.257

Линии роста числа ремесленников в российских цехах с 1722 по 1919 гг. и среднестатистической частотности употребления словосочетания «ремесленная мастерская» в немецком языке на 1 млн. токенов за указанный период времени совпадают в основной своей тенденции динамики и роста.

Диаграмма 2: Среднестатистическая частотность употребления слова «Werkstatt» (ремесленная мастерская) в немецком языке на 1 млн. токенов, 1600–2000 гг.258

Если «Капитал» К. Маркса, а вслед за ним и работа В. И. Ленина «О развитии капитализма в России» (1899) закрыли тему ремесла для истории развития промышленности259, то статья Г. А. Белковского о ремесле 1899 года дает новое понимание места ремесла в экономике страны, иной горизонт событий, а значит, и новые перспективы его развития и изучения260.

Согласно Белковскому, «ремеслом называется такая система производства в области обрабатывающей промышленности, когда производитель создает меновые ценности обыкновенно по заказу и на ограниченный местный рынок, при участии лиц, принадлежащих к одинаковому с ним общественному классу»261. Автор различает в ремесле две «системы производства»: «домашнюю или кустарную» и «фабричную», и признает, что «в действительной жизни» существует «ряд промежуточных систем производства, не укладывающихся в определенную схему. Производство может сохранять свой ремесленный характер при работе на чужой стороне или на дому не по заказу, а на запас, с применением машин (моторов разного рода)». И далее автор приходит к выводу, что невозможно «точно разграничить существующие системы производства» из–за чисто механического приема определения «в зависимости от числа занимаемых ими рабочих»262.

Согласно экономическим представлениям XIX – XX вв., ремесло должно было остаться, выражаясь фигурально, «на обочине научно–технического прогресса» и уйти в прошлое. Ремесленнику, ассоциировавшемуся с примитивными орудиями труда, малой производительностью и ориентацией на традицию, не было места в промышленной революции, а значит, и в будущем. Но это была лишь проекция европейских правительств, руководствовавшихся идеей «промышленной свободы» и отменивших цехи посредством декрета263. В опровержение такого негативного отношения к ремеслу приведем цитату известного немецкого историка античности Германа Дильса: «Кто знаком с историей техники, знает, что без предыдущей фантастической умственной работы и интуитивных опытов древних художников и ремесленников мы не достигли бы тех высот в индустриальной и технической культуре, которыми так гордится современный мир»264. Эту же мысль повторила М. Э. Гизе: «Становление такой могущественной отрасли человеческого творчества, как техника, многим обязано не только науке, но и развитию непосредственно самих ремесленных инструментов […] и навыков работы с ними»265.

На самом деле: цеховое ремесло, как и ремесленная промышленность в целом, не проигрывало во всех отраслях производства крупной промышленности, но где–то даже успешно выдерживало конкуренцию266. Более того, именно ввиду понимания важности профессионального образования в ремесленной мастерской, а не только фундаментальной консервативности русского правительства, цехи как сословно–профессиональная организация просуществовали до 1917 года, а в Петрограде неформально уже как профессиональная организация до 1919 года267.

Развитие ремесла не прекращалось с промышленной революцией, но претерпевало значительную модернизацию, с сохранением базисных основ ремесленного производства: мастер как производитель, руководитель и владелец в одном лице, малые формы производства с уникальной штучной продукцией и небольшими сериями, высокая специализация268. Переосмысливая традицию ремесленного труда в прошлом и настоящем, ученые всего мира подчеркивают его важность особенно сегодня. Монотонной работе в рабочем цеху на заводе противопоставляется творческий ремесленный труд, предлагающий оптимальную трудовую социализацию подрастающего поколения. Еще Г. В. Ф. Гегель писал о сущности такой работы как инструментальной обработке материала, дающей ей характер основательного, осмысленного и целеполагаемого труда. В данном смысле это может соответствовать ремесленному идеалу и полному удовлетворению сделанным, способном предотвратить опасность отчуждения человека269.

Ремесло и модернизация – не взаимоисключающие понятия, но суть стороны одного процесса бесконечных изменений и попыток их гармонизации. На помощь идее о необходимости развития ремесла приходит концепция побочных последствий, существующая внутри теории модернизации. Загрязнение окружающей среды, границы роста, конечность ресурсов, общество потребления, рассматриваемые ранее как побочные последствия модернизации и индустриализации, выходят на первый план и становятся центральными, от разрешения которых во многом зависит успех будущего развития270.

Таким образом, во второй модернизации происходит актуализация исторического опыта городского ремесла. Наряду с ремесленным мастером и ремесленной мастерской, появились малые и средние предприятия и новые профессии, имеющие генетическую связь с ремесленным мастером. Они являются, как правило, более ресурсосберегающими, экологичными и социально нейтральными, т. е. наиболее близкими к масштабам и принципам модернизированной ремесленной мастерской, еще недавно сданной в утиль истории как переживший себя архаизм. Рассматривая историю городского ремесла в данной перспективе, получаем принципиально новое видение и понимание того, что у ремесла есть не только история, нуждающаяся в новом прочтении, но и большое будущее, в контексте парадигмы устойчивого развития и «зеленой экономики»271.

Если история мыслится как процесс, который имеет логическое начало и конец, то в этом случае она не является одним и тем же навсегда заданным и предопределенным процессом. Это путь или тропинка со множеством развилок, свернуть на которые зависит от выбора агентов социальности или их сообществ, а также от многих «внешних» причин. Цеховое ремесло и кустарно–промышленные кластеры в России имели по своей форме и содержанию отличия от западноевропейских и носили в этом смысле гибридный характер, шли гибридными путями развития272. Именно российские ремесленники нуждались в институте цехов, крайне актуальном для российских условий, дающем ремесленно–промышленному производству четкую организацию и стандарты качества. Цеховое ремесло как исторический феномен предлагает возможность концептуального поворота от негативного модернизационного дискурса к позитивному прагматичному.

Необходимо сказать, что в данной работе речь идет не только о городском ремесле как таковом в его классическом понимании со строгим отделением от «сельского» или «кустарного». Поэтому экскурсы в иные области ремесленной деятельности как в географическом, так и в социальном ракурсах считаем допустимыми. Множество разновидностей ремесленников мы классифицируем, прежде всего, с точки зрения уровня ремесленного труда в зависимости от их квалификации, места, времени и социального положения, которые могли быть очень разными как на селе, так и в городе. В связи с этим, классификация И. М. Кулишера, разделявшего ремесленников на две категории: городских ремесленников и крестьянских кустарей273, видится нам излишне схематичной. Часто области их хозяйственной деятельности пересекались и дополняли друг друга274. Кустари могли уходить на заработки в город, цеховые мастера могли нанимать их на работу в зависимости от получения крупного подряда и сезона, бывшие кустари могли становиться городскими мастерами.

Еще один вопрос касается не только различий городского и сельского или кустарного ремесла, но и того, какие предприятия относятся к ремесленным мастерским, а какие к заводам и фабрикам. В XIX в. за основу была принята формальная граница с числом в 16 занятых рабочих, включая мастера, подмастерьев и учеников. Это не мешало существованию заводов и фабрик с еще меньшим числом занятых, как и ремесленных мастерских с несколькими десятками сотрудников, что затрудняет определение количественной границы, отличающей ремесленную мастерскую от крупного предприятия. Поэтому в каждом отдельном случае необходимо рассматривать конкретное предприятие по нескольким параметрам социальной и профессиональной принадлежности владельца ремесленной мастерской, объему ремесленных практик, занимался ли мастер сам ремеслом или его функции переместились в область управления и менеджмента. К последним могли относиться купцы, также открывавшие ремесленные мастерские, нанимая при этом ремесленных мастеров для организации на них ремесленного производства. В таком случае, купец не играл и не мог играть роль ремесленного мастера, а само предприятие не числилось среди ремесленных, так как подчинялось не ремесленной управе, а Департаменту мануфактур и внутренней торговли, позже переименованному в Департамент торговли и мануфактур министерства финансов.

Объединяющим принципом для всех этих мастерских: в городе или на селе, были ремесленные практики, т. е. ручной труд, как основополагающий принцип, с применением инструментов, незначительной механизации, а позднее и небольших двигателей. Поэтому понятия «ремесла» и «кустарной промышленности» можно включить в общее понятие «мелкой промышленности». В более широком значении, понятие ремесла включает в себя ремесленников, технологии и институты, причем, граница между ремесленным продуктом и высокохудожественным произведением: художественное литье, ковка, изделия из дерева, ткани, кожи, и т. д., зачастую трудно различима. Кроме того, ремесла могли сильно отличаться по части необходимой технической подготовки ремесленника. Изготовление сложных механических и научных инструментов, часов или машин требовало гораздо больше вложений средств, времени и сил в образование специалистов, нежели, к примеру, в ложечном ремесле или при плетении корзин.

Ввиду своей высокой социальной гетерогенности, слой городских ремесленников объединял в себе самых разных представителей городского ремесла. С одной стороны, это состояние вечно–и временноцеховых мастеров, являвшееся после 1785 года частью сословия мещан, позже – сословие цеховых ремесленников. С другой, множество промежуточных состояний ремесленников из иностранцев, мещан, солдат, дворовых, помещичьих, государственных и монастырских крестьян, не состоявших в цехах. Было тому причиной российское ремесленное законодательство, чрезвычайно гетерогенное по своей топологии, или сам российский социум, но существовала на взгляд рационально мыслящего человека парадоксальная ситуация, когда наряду с видимой размытостью социальных границ возникала устойчивая идентификация себя как социального актора именно цехового сословия. Будучи формально мещанами, крестьянами, купцами, почетными гражданами, поселянами – все эти социальные группы не только смогли объединиться, но и недвусмысленно прописали в уставе клуба Одесских Цеховых ремесленников, что фактически «клуб состоит из членов: почетных, действительных и учредителей, принадлежащих по своей специальности к цеховым ремесленникам», хотя формально все они являлись представителями других социальных групп. Социальная принадлежность членов клуба, среди которых имелось 16 мещан, 5 крестьян, 3 купца, 1 почетный гражданин и 1 поселянин, накладывалась на профессию, которая идентифицировалась со «специальностью цехового ремесленника»275. Аналогичная ситуация сложилась и в Петербурге, и в других городах Российской империи.

На этом примере хорошо видно, что ремесленный труд и ремесленные практики (система обучения, профессиональные иерархия, навыки, технологии), имея универсальный антропологический характер и высокий интегративный потенциал, могли переноситься и применяться не только в ремесленной мастерской или кустарной избе, но и на предприятиях мануфактурного типа, а также на заводах и фабриках в виде «микровкраплений» отдельных ремесленных практик в заводских цехах или мастерских. В связи с этим, ремесло Петербурга мыслится как трансграничный феномен, открытая система взаимодействия различных форм не только ремесленного труда, но и труда вообще, как креативного вида деятельности. Поэтому, большое значение в исследовании уделяется связям петербургского ремесла с регионами кустарной промышленности, «городского» и «сельского», цехового, нецехового и кустарного ремесла, что обусловливало его чрезвычайную гибкость в реагировании на кризисные ситуации.

Надо отметить, что в большинстве работ советских авторов рассматривалось в основном средневековое ремесло, так как для более позднего времени его исследование считалось не столь «актуальным», что было связано с господствующей моделью стадиального развития общества276. Согласно ей, ремесленники как социально–экономический феномен относились к феодальной стадии развития. Со всё большим вступлением в права капитализма, ремесло, согласно приведенной выше схеме, теряло свое значение и позиционировалось как исключительно архаичная переходная форма, обреченная на вытеснение277.

Соответственно, в рамках проблемы индустриализации России XIX – XX вв., занимавшей внимание многих историков, ремесло имело маргинальный характер. Авторы пытались выяснить, с какого времени можно говорить об индустриализации в России и какие особенности она имела. Можно полностью согласиться с выводами, сделанными в этих исследованиях, опуская при этом их классовый подход и фокусирование на проблемах генезиса капитализма, для которого ремесло, согласно теоретико–идеологическим установкам, не имело большого значения.

Прежде всего, указывалось на тот факт, что подавляющее большинство рабочих на крупных предприятиях рекрутировалось из среды крепостных крестьян. Отмечалось, что во второй половине XIX в. российская экономика в большой степени зависела от политики государства, получая от последнего как заказы, так и значительные субсидии для их выполнения. Многообразные ограничения российским правительством частного предпринимательства и высокое налогообложение оказывали сдерживающее влияние на рост частной инициативы в экономике и промышленности. Это проявлялось в постоянной нехватке капитала, вследствие чего было тяжело конкурировать с промышленно развитыми странами Западной Европы.

Ввиду такой исследовательской перспективы на развитие (крупной) промышленности, высокоразвитое и узкоспециализированное цеховое ремесло Петербурга в эпоху индустриализации имело мало шансов привлечь к себе внимание специалистов. О каком ремесле могла идти речь, если даже крупные российские предприятия с трудом выдерживали конкуренцию их западных коллег, поставлявших более дешевую и более качественную продукцию? На самом деле, ремесленники Петербурга оказались, с началом индустриализации во второй половине XIX в., в схожем с европейскими ремесленниками положении. Крупные предприятия в некоторых отраслях промышленности полностью вытеснили ремесленников и ремесленные мастерские из их традиционных ниш производства. Благодаря этому, создавалось впечатление, что у ремесла нет развития, а значит, и будущего, отсутствует инновационный потенциал. Со временем стало ясно, что это далеко не так, и что ремесленники, в отдельных отраслях, не только смогли устоять в конкуренции с крупной промышленностью, но и освоить новые области производства.

Именно в данном контексте выводы П. Г. Рындзюнского помогают по–иному взглянуть на неоднородность и отсутствие шаблонности в экономическом развитии ремесла: «Работа промышленников по заказу купца в большинстве случаев не означала, что их заведения становились частью рассредоточенной мануфактуры. […] данная экономическая система не выходила за пределы стадии мелкого товарного производства. […] Переходные формы продолжали существовать в течение многих десятилетий и сделались как бы нормальным состоянием для большей части городской промышленности» (конца XVIII – начала XIX вв. – А. К.)278. Ремесленные занятия, имевшие наибольшее распространение в области удовлетворения повседневных нужд горожан и окрестного населения, «в большей части прочно сохраняли свою неизменную экономическую форму»279. Для большей убедительности Рындзюнский подытожил, что «достаточно убедительными данными, говорящими о такой эволюции цехового ремесла (в сторону «работы на дому в системе складывающейся мануфактуры, либо превращения ремесла в мелкотоварное производство». – А. К.), мы не располагаем ни по одному городу»280.