Полная версия

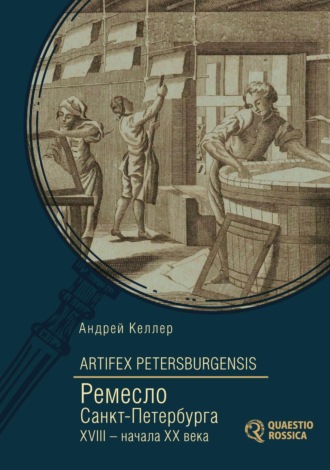

Artifex Petersburgensis. Ремесло Санкт-Петербурга XVIII – начала XX века

Он тот человек, письмом которого будут восхищаться поколения будущих историков, открывающих документы далекой эпохи и немеющих от красоты, созданной рукой бедного канцеляриста. Одержимый красотой письма, мастер не замечает вокруг себя низких забав жестокосердных коллег, одержимый лишь одним – придать изгибу заглавной буквы то совершенство линии, которая укажет на его замысел по созданию совершенного государственного шрифта, достойного столицы великой империи – Северной Пальмиры, который вобрал бы в себя и величие российской европейской столицы, и изгиб ножки красавицы на сцене Александринского театра, и красоту ажурных оград в свете белых ночей, и легкость крыл ангела на шпиле Петропавловского собора.

Применение приема остранения позволяет обращаться и к литературным героям–ремесленникам и неремесленникам, пользующимся ремесленными практиками, образы которых описаны в рассказах и повестях Н. В. Гоголя, Н. С. Лескова, М. Е. Салтыкова–Щедрина и многих других авторов. По нашему твердому убеждению, в художественных текстах наряду с вымыслом присутствует художественная правда, показывающая выпукло типологические черты времени, человека, социальной группы, которые можно спроецировать на исследуемый материал в целях его верификации. Таким образом, открываются новые интерпретационные перспективы, образы героев начинают играть невиданными до сих пор гранями, позволяющими получить новые смыслы и новое видение прошедших эпох, далеких героев, становящихся более близкими и понятными. Происходит герменевтический поворот. Образ св. Акакия (др.–греч. Ἀκακιος – «не делающий зла, кроткий, неплохой») – мученика христианской церкви в Сирии, прекрасно накладывается на образ Башмачкина, тоже мученика, только канцелярской службы, терпящего унижение ради красоты, которой он служит. Гоголь дает ему это имя в квадрате, указывая на величие в ничтожестве: и последние станут первыми, сказано в Библии. Искусство герменевтики встречается здесь с искусством каллиграфии, рождая свет, преображающий историческую реальность в историческую правду (принимая в расчет в том числе и фиктивность самого Башмачкина, как литературного героя). Герменевтический круг замкнулся, создав новый смысл.

То же самое происходит с забытым ремесленным мастером, в котором начинает проглядывать не примитивный ремесленник: сапожник, подбивающий прохудившиеся сапоги, портной, латающий старые панталоны – но великий мастер, шьющий блестящий фрак для поэта Пушкина или для петербургского денди и философа Чаадаева, получающим благодаря ему достойное облачение, чтобы оказаться не голыми королями, но титанами мысли и искусства. Ремесленник– художник сообщает драгоценному содержанию достойную форму, чтобы его, именно таким русским европейцем, увидел Рим, Дрезден и Париж213. В этом смысле глубоко символична картина итальянского художника Алессандро Феи (1543–1592) «Мастерская ювелирного мастера XVI века» (Флоренция, палаццо Векьо Студиоло), изображающая мастера, держащего в руках корону, должную украсить голову очередного властителя судеб.

Именно поэтому мы обращаемся в теоретическом переосмыслении истории ремесла к философии истории и к понятию Homo faber (Человек творящий), имеющему непосредственное отношение к творческой деятельности, к появлению ремесла и техники. Это понятие может быть также использовано как когерентное к Deus faber («Бог творящий»), архетипом которого является бог–кузнец Гефест. Закономерно, что, находясь в европейской философской традиции, берущей свое начало в Древней Греции, американский философ и социолог Р. Сеннет обращается к одному из первых ремесленников–небожителей Гефесту, чье мастерство было воспето в гимне Гомера. Это позволяет реконструировать европейскую традицию в интерпретации труда ремесленника, нашедшего свое распространение в большинстве европейских культур как особой культурной ценности до ее инфляции в эпоху индустриализации и модерна:

«Муза, Гефеста воспой, знаменитого разумом хитрым!Вместе с Афиною он светлоокою славным ремесламСмертных людей обучил. Словно дикие звери,В прежнее время они обитали в горах по пещерам.Ныне ж без многих трудов, обученные всяким искусствамМастером славным Гефестом, в течение целого годаВремя проводят в жилищах своих, ни о чем не заботясь.Милостив будь, о Гефест! Подай добродетель и счастье!»214.Не только Гефест обладает качествами мастера, но и сам создатель – демиург, которому подчиняются боги богов215. В трактате Платона в форме диалога «Тимей», астроном и пифагореец Тимей утверждает, что на космос необходимо смотреть как на продукт демиурга или мастера (греч. dēmiourgos), созерцающего вечный первообраз (парадейгма) всего сущего216. Иными словами, создатель космоса созерцает образ идеальной вещи, которую он хочет воплотить, так же, как и ремесленник перед тем, как ее создать. То же самое относиться к политику, стремящемуся выстроить отношения в социуме с помощью образа идеального общества. Демиург создает и организует физический мир, чтобы привести его в соответствие с вечным идеалом. Продолжая эту мысль можно сказать, что космос нуждается в мастере–ремесленнике, производящем красивые вещи.

Принятое в антропологии противопоставление Homo faber и Homo ludens («Человек играющий») предлагается нами снять с помощью построения взаимодополняющей, а не взаимоисключающей модели двух этих понятий217. Экспериментирование и работа с материалом и идеями, с одной стороны, и игра, с другой, являются составными частями одного феномена – творческой деятельности ремесленника.

Следующей разновидностью биноминальной номенклатуры, которую необходимо рассмотреть, является понятие Homo economicus. Оно описывает человека как эгоистического индивида, заинтересованного исключительно в своей материальной выгоде218. Самюэль Боулз подвергает критике такой ограниченный взгляд на человека как субъекта экономической деятельности, свойственный концепции А. Смита219. Ученый показывает, что материальные стимулы, лежащие в его основе, могут иметь вопреки ожиданиям совершенно противоположный эффект, и что «одни только стимулы не могут служить основой для хорошего управления»220.

Последним в этом ряду является термин, используемый П. Слотердайком, Homo technologicus (Человек технологичный), имеющий непосредственное отношение к ремеслу. Философ следует традиции хайдеггерианского понимания проблемы техники, когда говорит о том, что ему не избежать существования вне по–става (das Gestell), так как он находится внутри его парадигмы221. Став человеком, человек занялся добывающе–производящим раскрытием сокрытого с помощью ремесла: изготовлением артефактов, естественным образом оказавшись внутри по–става, а значит и в неразрывной связи с техникой, перед которой он не должен терять своей супер–позиции демиурга. Свойственная мысли Слотердайка продуктивность сообщает и другие смыслы, сопряженные с тематикой ремесла. Перефразируя К. Маркса, Слотердайк высказал актуальную мысль: «До этого мир пытались по–разному изменить, теперь его необходимо сохранить»222. Смысл слова «изменить» изменился принципиально.

В своем трактате «Простец об уме» (лат. Idiota de mente), составленном в 1450 г., Николай Кузанский привел в пример ложкаря, образ ложки у которого находится в голове. Ложкарь, подобно создателю мира, может представить себе образ ложки и произвести ее. Таким образом, он может не только воспроизводить природу (physis), но и производить новое подобно богу из себя. Человек больше не является осужденным свыше на вечный тяжелый труд. Следовательно, становясь ремесленником, человек освобождается от проклятия: «в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься», он становится соработником бога223. Мастер становится креатором (creator; creatur), который может не только работать, но и создавать, творить, а значит становиться в процессе эпигенезиса идентичным себе.

Слотердайк предлагает выход из положения, устраняя противоестественное противопоставление человека и техники, подобно Ж.–Ж. Руссо, с помощью новых понятий. Так называемой аллотехнической концепции отчуждения себя через технику, он противопоставляет гомеотехническую, которую мы можем интерпретировать как систему, в которой техника гармонично интегрирована в мир мирного сосуществования человека и природы, где потребительское отношение к последней заменяется ее защитой, в более широком смысле – сохранением окружающей среды. Частью этой стратегии является смена парадигмы, в которой работа, производимая человеком, не экстернализируется экстенсивно в окружающий мир, как это наиболее ярко проявляется во время индустриальной революции, но, наоборот, интегрируется в универсальном внутреннем пространстве224.

П. Слотердайк, в отличие от Руссо, призывает не возвращаться к природе, но продолжать свой путь вперед к технике: «Природа, в противоположность убеждениям Руссо, не является в техническом смысле матерью рода человеческого, функция которой заключается лишь в вынашивании, пестовании, прокормлении. Напротив, природа в существенных своих чертах является некоей производственной мощностью, которую мы можем назвать фабрикой или огромной мануфактурой, производящей различные жизненные формы, пространством неожиданностей, в котором возникают биологические виды. До появления млекопитающих, рептилии, птицы, насекомые и прочие биологические виды не осмеливались пойти путем матернизации и откладывали яйца во внешнее гнездо или иное наружное приспособление, но ни в коем случае не в материнский организм»225.

Природу Слотердайк называет мастерской. В ней присутствует целый ансамбль биотехник, которые в свою очередь создают что–то вроде материнства, а сам жизненный процесс является неким интегральным машиностроением, создающим материнские машины или биологические, жизненные системы, признаком которых является то, что они предоставляют свое тело в виде убежища в распоряжение собственного потомства. Используя понятия гомеопатии Самуэля Ганемана, а также понятие аллопатии, Слотердайк предлагает на их основе новые термины – позитивно заряженную гомеотехнику (Homöotechnik) и аллотехнику (Allotechnik), т. е. технику, отчужденную от природы (kontranaturale Technologie), к которой можно причислить все техническое развитие до сегодняшнего дня, кроме нанотехнологий, открывающих возможность развития гомеотехники. Принципиальное различие аллотехники от гомеотехники заключается в том, что она не подражает природе, но вторгается в нее как чуждый элемент, продуцирующий контрпродуктивные технические эффекты, заключающиеся среди прочего в уничтожении природы и окружающей среды. Слотердайк продолжает: «Это та технология, которая захватывает, подчиняет, отчуждает, разрушает, использует, грабит, в то время как гомеотехническое развитие техники […] предполагает новую фазу эволюции, во время которой господство человека над природой приходит к своему концу. Это время, когда возникает новая форма сосуществования симпатической коабитации (sympathetischer Kohabitation) человека и природных структур, которую можно определить как биореализм, функционирующий с помощью биомимесиса»226.

Слотердайк исходит из того, что «древняя человекообразная обезьяна превратилась в модерного человека в искусственном инкубаторе, созданном с помощью примитивных технологий, под воздействием которого он сам попал в захватывающую динамику самосовершенствования, результатом которой является сегодняшняя морфология современного человека (Homo sapiens)»227. Философ перечисляет техники, с помощью которых человек стал человеком, и которые имеют непосредственное отношение к возникновению ремесла.

Первая техника – метание или бросание, позволившее создать дистанцию к опасному окружающему миру – изначальная техника, позволившая древнему человеку создать первую сферу, в которой он существовал: «Метание является, вероятно, первым фундаментальным антропологическим жестом, с помощью которого первый человек мог швырнуть поднятый с земли камень в сторону возможных преследователей. Как "метатель" первый человек становится охотником. Став таковым, он создает вокруг себя мир, отличный от всего живого на Земле»228.

Следующий человеческий жест – ударять, в котором камень также играет решающую роль. Появление этой техники позволяет говорить о первых ремесленниках каменного века: «Каменный век является не только временем происхождения первого человека, он, человек, в каком–то смысле, происходит от камня, так как именно камень является орудием, сделавшим из него человека. […] С помощью камня можно обработать другой камень или материал, сделать отверстие в целом объекте и узнать, что находится внутри. Без этого опыта человек не смог бы выработать отношения к внешнему объекту, так как именно данная способность позволяет ему испытывать опьянение от успеха, позволяющего делать манипуляции над материей, которая может "исчезнуть"»229.

Третьим жестом, позволившим древнему человеку получить прототехническую компетенцию, является резать. Изобретение ножа Слотердайк называет, вероятно, решающей технической инновацией, на чем основывается все, что касается так называемой аналитической интеллигентности: «Первоначальный анализ производится как анализ материи. Он происходит при делении более мягкого тела на точные равномерные части, которые невозможно получить при ударе плоским камнем. Благодаря этой операции возникает связь между идеей разделения и идеей порции, способствующие появлению аналитической интеллигентности. Все, что мы называем анализом, является продолжением манипуляций с ножом на символическом уровне»230.

Именно поэтому, как считает Слотердайк, «искусство изготовления острых клинков – эта трансформирующая компетенция, было в истории человечества всегда окутано тайной и мифами, а мир кузнецов был священно–прóклятым пространством, в котором люди полагали увидеть возможным происхождение добра и зла. Не является случайным совпадением появление в древнегреческой мифологии полубога, героя культуры Прометея, принесшего людям огонь, имевшего интимное отношение к миру кузнецов с помощью технологии огня. Негативный максимум от манипуляции природой достигается древним человеком в процессе сожжения объектов, переходящих в совершенно иное качественное состояние. Они превращают объект в пепел, карбонизируют его, варят, придумывают первую алхимию, они знают, что огонь, обработка огнем является самой радикальной метаморфозой любой субстанции. Это тот негативный максимум от общения с природой, который еще более радикально вторгается в структуру данных вещей, чем ударять и резать. Позитивный максимум приспособления к природе заключается в том, что природу можно обмануть, подражая живым существам или придумывая хитроумные уловки. Не случайно, Гомер дал своему герою Одиссею прозвище хитроумного, напоминающего нам, что механика происходит из хитрости»231. В древнерусском языке также синонимами хитрого являются умный, умелый, искусный. Одиссей у Гомера называется Polimechanos, т. е. владеющий множеством механик или хитростей. Отголоски этой традиции присутствовали в итальянском языке еще в XVIII в., когда слово machina обозначало то же самое, что у Гомера mechane, например, в опере Дж. Россини «Севильский цирюльник», т. е. хитрости (курсив наш. – А. К.). Все вышеназванное возникло благодаря той специализации, которая у Homo sapiens прописана соматически в теле, а именно благодаря эволюции человеческой руки: «Тот, кто не хочет говорить о руке, не может говорить о технике. Рука является высочайшим творением эволюции, вписавшей таким образом технику в человеческое тело»232.

Слотердайк делает важный вывод, отсылающий нас к ремесленным техникам и практикам: «Тот, кто хочет понять человеческую руку, должен составить энциклопедию бросания, ударения, резания, вязания, ткания, прядения, плетения, связывания и всего того, что означает какое–либо действие рукой, так как тогда невозможно понять, что такое пальцы руки. Функция большого пальца человеческой руки отсутствует у обезьяны. Именно для того, чтобы понять, что рука есть рука, мы должны начать с предыстории о технике. Именно поэтому, человека изначально можно понять только как homo tehnologicus и только в том контексте, что человек создал себя сам в своем собственном техническом инкубаторе» или теплице, – «Только так можно понять, как человек стал человеком и почему он стал и останется навсегда техническим существом»233.

Расширяя это понятие, можно говорить не только о техническом инкубаторе, но и социальном, создаваемом телесностью мужчин и женщин, детей и матерей. Пребывание в инкубаторе изменило физиологию человека. Это единственно возможное объяснение того, почему у нас нет шерстяного покрова, а также указание на то, что человек изначально живет в мире протезов и протетической ситуации. Они создаются с помощью материальных инструментов: оружия и орудий труда, – продолжений человеческой руки, и социальных техник. Дома и одежда, системы отопления и охлаждения являются продолжениями или расширениями человеческой кожи и относятся к климатическим манипуляциям. К расширениям ноги относятся все транспортные техники. Самые современные технологии могут быть поняты только как внешние проявления человеческого мозга: центральной вычислительной машины, которая подключает дополнительные мощности внешних электронно–вычислительных машин (ЭВМ) для решения задач повышенной сложности. Таким образом, человек получает не только усиление своих возможностей с помощью «протезов» или протетических систем, но и облегчение, с помощью которого он может позволить себе пользоваться плодами цивилизации и культуры. Это означает ничто иное, как укрепление и стабилизацию границ человеческой инкубационной системы.

Слотердайк утверждает – мы живем в своего рода тотальном протезе, что заставляет нас принять на себя «атмосферную» или глобальную ответственность за все свои действия. Но, кому же не заняться производством этого тотального протеза – защитной оболочки человечества, как не мастеру своего дела, творящему в парадигме эко–технологий или, выражаясь языком Слотердайка, эко–протезов. И это не столько призыв моральный, сколько осознанная или не осознанная насущная потребность каждого человека: если мы почувствуем, что нам не хватает чистого воздуха, это сигнал нарушения нашей глобальной иммунной системы234.

Обращение к текстам Петера Слотердайка оказывается в отношении ремесла крайне продуктивным. В своей книге с характерным названием: «Ты должен изменить свою жизнь», философ тематизирует тему упражнения в образе человека–акробата, синонимом которого является понятие Homo artista. Под упражнением понимается любая операция, ведущая к сохранению или повышению квалификации актора при производстве повторной операции независимо от того, заявлена последняя как упражнение или нет. Попытка замены философом понятия Homo faber понятием Homo artista в нашем случае не является принципиальной, так как качества последнего приписываются нами понятию Homo faber в его более широкой трактовке, как мастера своего дела, будь то ремесло, наука или искусство. Попытка у–становить некую универсальную глобальную систему «ко–иммунизма» может быть помыслена лишь условно, как категорический императив упражнения в положительных привычках для нашего всеобщего выживания на основах солидарности, чему учит философия антропотехники235.

Такие термины как поликультурность, трансграничность, социокультурный подход, социальные страты, горизонтальная и вертикальная мобильность определяют вектор данного исследования. Говоря о терминологии ремесла в имперский период, нельзя не сказать о важной роли Петербурга, как о месте, где трансфер знаний и технологий происходил наиболее интенсивно. По аналогии с трилогией Фернана Броделя, посвященной Средиземному морю и средиземноморскому миру236, уместна параллель с Балтийским морем. На протяжении многих столетий mare balticum представляло из себя трансграничное пространство, через которое проходило огромное количество связей между Центральной, Восточной, Северной и Западной Европой: экономических, культурных, семейных. Пограничное положение Петербурга как города–порта с его маритимной экономикой (см. International Maritime Economic History Association), в отличие от материковой экономики Москвы, являющейся средоточием центрального экономического района России, определяло в значительной степени его экономические связи и особое место как внутри Российской империи, так и за ее пределами. Петербург был не менее тесно, во всяком случае до строительства железных дорог, связан с европейскими портами, в том числе с Любеком на северном побережье Германии, чем с центральной Россией. Для примера, доставка груза морем из Любека в Петербург (ок. 1400 км) длилась примерно неделю. Столько же, сколько по Московско–Петербургскому тракту в 1746 г., протяженность которого составляла на тот момент 778 км237. Не забудем, что главные торговые центры Северо–Западной Руси – Новгород и Псков – на протяжении долгого времени были втянуты в сферу экономической активности одной из крупнейших торговых корпораций Средневековья и Раннего Нового времени – Ганзейского союза (нем. die Hanse, Deutsche Hanse). В него входили торговые города северной Германии, побережья Балтийского моря и прилегающих к нему территорий238.

Трансграничная история позволяет сравнивать схожие социально–экономические феномены в различных культурах и обществах, в данном случае российской и западноевропейской. Трансграничность предполагает иной горизонт событий, помогающий видеть в культуре не герметично закрытый сосуд, а как нечто постоянно меняющееся, относительно открытое и динамичное (особенно с конца XVII в.), но имеющее в своей основе «статичную» традицию. Эта система, содержащая мобильные и статичные элементы, сочетала в себе интенсификацию соревновательного принципа, способствовала сравнению своего с чужим, что является одним из древнейших механизмов развития культур, культурной практикой, присущей в той или иной степени любой культуре. Поэтому понятие «оригинала», на который надо равняться, есть всего лишь иллюзия. На самом деле, существуют бесконечные ряды модификаций.

Мы не считаем целесообразным доказывать «единство основных закономерностей развития городов России и Запада» ввиду тенденциозности европоцентристской модели развития, так же, как и не станем доказывать принципиальное отличие генезиса русского и западноевропейского города239. А потому не будем утверждать, что в русском городе XIX в. складывается гражданское общество и, что русский город становится колыбелью капитализма. Предположим, ничего этого не было. Но остается вопрос: если ремесленники русского города не соответствовали характеристике, данной В. В. Стоклицкой–Терешкович западноевропейским ремесленникам – «творцам города», то какую роль они играли тогда в формировании российского городского пространства в XVIII – XIX веках240? Рындзюнский справедливо полагал, что русский дореформенный город не отвечал новым общественно–экономическим потребностям, т. е. мобилизации денежных средств и кредитованию промышленников, а также не обеспечивал «предоставление убежища и первоначального обзаведения освободившимся от деревенских связей крестьянам, переходившим на положение мелких промышленников или рабочих, а также способствование им в получении гражданских прав»241. И все же, как писал сам ученый, «мелкое товарное производство по количеству заведений (но не по объему производства) преобладало повсюду, даже в больших городах, что было обычным явлением в эпоху развитого капитализма во всех странах»242.

Действительно, если измерять долю ремесленной продукции в валовом продукте, то с индустриализацией объемы ремесленного производства по отношению к продукции крупной промышленности стремительно сокращались. Тем не менее, Рындзюнский приводит в пример страны с развитой капиталистической индустрией, чтобы показать схожую типологию развития капитализма, а значит и ремесленного производства, в Западной Европе и в России. На самом деле, применяя более дифференцированный и тонкий социальный анализ, можно прийти к выводу о возможности сосуществования, а не замене одного способа производства другим, так как они выполняют разные функции. Преодоление историографической традиции и изменение фокусировки на природу ремесла, помогает преодолеть эффект «растворения» и «растаскивания» ремесленников по классам и сословиям, в результате чего ремесло как объект исследования не исчезает, а сохраняется. Фокусируя внимание на цеховом ремесле как профессиональном ядре ремесленничества и важном институте городского ремесла, с одной стороны, не теряются из виду и «периферийные» области ремесла в городе и на селе, с другой.

Исходя из этого, сложность объекта заключается не в наличии причинно–следственных связей, а в темпоральности системы, распределенной во времени. В данном контексте цехи фигурируют не как «средневековый институт», а как российская нововременная новация, заключавшая в себе возможность и потенцию для институционального развития ремесла как профессии. Авторы статьи о механизмах адаптации западных нововведений в России имперского периода Е. В. Алексеева, Д. А. Редин и М.–П. Рей написали о своей солидарности «с теми исследователями, которые считают традицию неотъемлемым элементом любой социальной структуры, отмечают способность традиций и новаций к сосуществованию и находят в традиционном инновационный потенциал»243. Говоря о предпосылках адаптации западный нововведений, авторы справедливо полагают, что «к началу XVIII в. объективные (Северная война) и субъективные (пристрастия монарха и наличие вестернизированного элемента в рядах высшей интеллектуальной и политической элиты, появившегося в предыдущий период) обстоятельства интенсифицировали, радикализировали и сделали целенаправленной потребность в широком спектре западных инноваций. Постепенно стал проявлять себя процесс восприятия политических, управленческих, экономических, культурных и бытовых инноваций. Именно инноваций, хотя некоторые новшества […] обладали отложенным эффектом и не приводили, на первых порах, к качественному изменению жизни даже на узких направлениях»244.