Полная версия

Artifex Petersburgensis. Ремесло Санкт-Петербурга XVIII – начала XX века

Все эти группы являлись неотъемлемой частью представителей русского городского ремесла, создавая его характерную особенность, но одновременно и сложность «самого предмета исследования, не получившего, как и ряд других социальных реалий, завершенности и определенности»689. Ремесло воспринималось многими не как профессия, а как способ заработать себе на жизнь, освященный традицией: для иностранцев, мещан, купцов, стрельцов, как отдельного военно–служилого сословия, остального населения на посаде и в слободах, крестьян. Отсюда традиционное отсутствие узкой специализации среди большинства ремесленников и их частое перепрофилирование на новые ремесла, дающие больший доход. Дворцовые ремесленники: оружейники, литейщики, ювелиры, золотых и серебряных дел мастера, часовщики и механики составляли здесь исключение и не оказывали большого влияния на общее состояние ремесла. Отсутствие спроса на сложные технические продукты, например, в области изготовления медицинских и научных инструментов, комплексных технических приспособлений и машин, долгое время приводило к тому, что спектр ремесленной продукции ограничивался исключительно товарами повседневного назначения для массового потребителя, не требующими «в дореформенной административной практике [..] центральных органов управления промышленностью […]»690.Такой порядок, выглядевший не самым худшим, и даже, возможно, весьма удобным с точки зрения самих ремесленников, не мог устраивать царя–реформатора, видевшего в этом, по–своему налаженном порядке, лишь «хаос» московской старины, противопоставляемой им идеалу строго централизованного регулярного государства, «организм» которого должен был функционировать подобно часовому механизму.

Говоря о первых ремесленниках Петербурга, нельзя не сказать и об их предшественниках, более 60 специальностей которых числилось в городе Ниене, основанном в 1632 г. по указу шведского короля Густава II Адольфа в устье реки Охты691. Большинство ремесленников Ниена при подходе русских войск к городу бежали в Финляндию и Швецию. Но близкое положение Петербурга и экономические интересы привели к тому, что здесь работало множество шведских и финских ремесленников, в том числе золотых и серебряных дел мастеров. По сведениям Б. Янгфельда, в 1714 г. здесь были учреждены русский и иностранный, так называемый немецкий, цехи названной отрасли692.

С первых лет после закладки Петербурга 27 мая 1703 г. на строительство города и флота посылаются десятки тысяч работных людей из крестьян, тысячи мастеровых и ремесленников–переведенцев. Среди них есть и квалифицированные мастеровые, как правило, строительных профессий: плотники, каменщики, каменотесы и др. Посадские ремесленники и крестьянство, преимущественно центральных и северных губерний, становятся главным источником притока ремесленников. Присылка мастеровых людей в Петербург регулярно предписывается царскими указами. В 1710 г. из общего числа присланных мастеровых 4720 человек переводятся в Петербург «на вечное житье», в 1711 г. из городов московской губернии прислано 1417 ремесленников с семьями, в 1714 г. – 300 «мастеровых людей всех художеств»693. Уже к 1712 г. только на Адмиралтейском острове возникло десять новых ремесленных слобод. В южной части Городского острова (Петроградская сторона), на Васильевском острове, также селится множество мастеровых694. Кузнецы происходили, в основном, из центральных губерний, в том числе из Тулы. В 1718 г. оттуда в распоряжение артиллерийской канцелярии прибыло 246 оружейников695. Не будет преувеличением сказать, что Петербург уже на заре своего появления являлся городом мастеров, правда, сильно различавшихся по своему статусу. Неоднородность качества мастеровых видна из указа 1717 года, который «предписывал "некондиционных" переселенцев заменить другими: "…а которые купецкие и ремесленные люди из губерний в Санкт–Петербург на житье высланы […] явились одни из них старые, а другие – скудные и одинокие"»696.

Для возможно более ясного деления мы проводим терминологическую и техническую границу между ремесленниками, с одной стороны, работными и мастеровыми людьми, с другой. Слово «мастеровые», имеющее тенденцию сближения с отхожими промыслами в форме артелей, может послужить собирательным названием для представителей ремесел, связанных, в основном, со строительством домов или каких–либо сооружений городской инфраструктуры. Примечательно, что на государственных предприятиях мастера, подмастерья, ученики и рабочие или рядовые именовались общим словом «мастеровые». «Ремесленник» имеет бóльшую семантическую близость к посаду, городу, а с 1721 г. – к цехам и мастеру. При этом, налицо также возможность взаимозаменяемости этих слов для современников. Работные люди и чернорабочие, как еще более низшая категория малоквалифицированных работников, были заняты, как правило, в качестве черно–или разнорабочих на земляных работах, при постройке домов и дорог.

О данном разделении ремесленников, составлявших особую социальную группу посадского населения, и работных людей говорилось уже в Никоновской летописи697. Между ними есть тонкая разница, не всегда ясно различимая, но, в большинстве случаев, верная. Мастеровых и работных людей находим, как правило, на заводах, фабриках, мануфактурах, т. е. на крупных предприятиях, и в работных командах под началом мастеров. Данные рабочие кадры происходили, в основном, из различных категорий крестьян и посадского населения. Ремесленные мастера, напротив, находились в ремесленных мастерских. В обязанности мастера на казенных и крупных частных предприятиях входило обучение учеников и наблюдение за работой подмастерьев и работных людей. Согласно практике петровского времени, все они определялись понятием мастеровые.

Это разделение является существенным, если рассматривать нецеховое ремесло на казенных предприятиях, особенно в первые десятилетия их существования. Говоря о применении ремесленных практик и цеховой иерархии на крупном производстве в мануфактурах, заводах и фабриках, необходимо учитывать, что в новых условиях характер ремесленного труда кардинально менялся, а ремесленник превращался в мастерового. Л. Н. Семенова в своей классификации мастеровых на казенных предприятиях делает разницу между мастерами, подмастерьями, учениками, с одной стороны, и ремесленниками, с другой: «Мастера и подмастерья имелись лишь по наиболее важным на каждом заводе специальностям. Те работники, специальность которых была представлена на заводе небольшим числом людей, подчинялись непосредственно комиссару. Назывались они либо ремесленниками ("о меховых ремесленниках", "о паникадильных и медного дела ремесленниках"), либо просто по названию своей профессии [печники, слесари, пильники железного дела и др.] Мастера, подмастерья, ученики, ремесленники вместе назывались мастеровыми людьми или служителями»698. Судя по всему, это были специалисты, присланные в Петербург «на вечное житье». Сюда необходимо добавить еще «рядовых» или «работных людей», находившиеся в столице временно.

Кроме самого крупного Главного Адмиралтейства, другими центрами применения труда русских и иностранных мастеров, мастеровых и работных людей являлись Пушечный литейный двор, Канцелярия от строений (до 1723 г. она именовалась Канцелярией городовых дел), галерные и городские верфи, а также государственные мануфактуры в Петербурге и его окрестностях. Эти многочисленные предприятия удовлетворяли, в основном, запросы государства, на городских же ремесленников падала непосредственная обязанность в обеспечении населения всем необходимым. В ведении государственных предприятий и учреждений находилось множество самых разных специалистов, как массовых: плотников, мостовщиков, каменщиков, кирпичников, печников, каменотесов, штукатуров, столяров, каменоломщиков и других, так и редких ремесленных профессий: корабельных и инструментальных мастеров, механиков, часовщиков, слесарей, токарей и пр.699 Многочисленные представители этого крайне разнородного сообщества могли кардинально отличаться по своему социальному статусу. Это отражалось и на их материальном положении. Одними из самых высокооплачиваемых был труд инструментальных мастеров, обучавшихся и работавших на нескольких предприятиях и в учреждениях столицы. Ими изготавливались математические, физические, оптические, метеорологические, другие научные инструменты и приборы, в упомянутой Инструментальной палате Петербургской Академии наук, в компасной мастерской при Адмиралтействе, в инструментальных классах Школы художеств при Артиллерийском и инженерном шляхетском кадетском корпусе и Академии художеств, просуществовавший до 1796 г., с начала XIX в. – при Механическом заведении Главного штаба, а также при Медико–хирургической академии, с 1839 г. при Главной астрономической обсерватории в Пулково700.

О структуре работных команд Л. Н. Семенова сообщает следующее: «Начиная с 1723 г. казенные мастеровые Канцелярии от строений делились на классы, как и мастеровые Главного Адмиралтейства. 12 июня 1723 г. Петр I, "будучи в Петергофе указал у мастеровых людей во всех командах от 50 до 100 человек определять комендоров". Первичной производственной единицей должен был стать "десяток". Десятки создавались на всех тех работах, где число людей превышало 20 человек. В десятке находилось 3 "старших мастеровых" второго класса и 6 "молодших" мастеровых третьего класса»701.

По данным Е. А. Андреевой, «в 1704–1712 г. Петербург строился силами приблизительно 12,8–13,3 тыс. присылаемых по разнарядке и переведенных на постоянное жительство квалифицированных работников. Помимо этих двух категорий, в дельте Невы уже в 1703 г. трудились мастеровые, привлеченные из находившихся там войск, а начиная с 1704 г. – отдельные специалисты, прибывшие вне разнарядки, но их было немного. Кроме того, мастеровых, преимущественно плотников, ежегодно, начиная с 1705 г., присылали также в Петербургское Главное Адмиралтейство. Так, осенью 1705 г. было назначено отправить туда 500 плотников. В следующем году там трудились 1047 человек 17 специальностей, из которых больше половины составляли плотники. В 1709 г. – 900 человек (381 плотник). В 1710 г. – 456 плотников, в следующем – 1005, но неизвестно, сколько было мастеровых других специальностей. В 1712 г. назначалось прислать туда 4000 (или 4040) человек»702. Эти работники делились по нескольким категориям: на мастеровых и работных людей, на тех, кто приезжал «на вечное житье» или бессрочно, и присланных на установленный срок, согласно указному переселению, на время703.

Артели являлись важным поставщиком рабочей силы для строительства Петербурга. В основной своей массе они состояли из беглых крестьян, гулящих людей, крестьян–отходников (крепостных, государственных). Большинство вольнонаемных рабочих на строительстве Петербурга в юридическом отношении не являлись свободными людьми704. Из более свободных категорий населения можно назвать посадских и государственных крестьян. Также в строительстве участвовали солдаты, матросы и каторжники705. Все эти артельные или вольнонаемные рабочие имели соответствующие строительные специальности и работали на многочисленных государственных крупных предприятиях и в мастерских в Канцелярии городовых дел, в Главном и иных Адмиралтействах, подчиненных Адмиралтейств–коллегии, Литейном дворе, Арсенале и т. п.706 На заработки крестьяне приходили, в основном, из северных нечерноземных районов европейской России: Новгородского, Старорусского, Вологодского, Ярославльского, Суздальского, Ростовского, Московского, Бежецкого, Костромского и других уездов707. Таким образом, спектр многочисленного слоя нецеховых ремесленников чрезвычайно широк: от мало–до высококвалифицированных российских и иностранных мастеров708.

Прежде чем на примере Главного Адмиралтейства в 1712–1721 гг. будет рассмотрены различные категории мастеровых, скажем несколько слов об иностранном опыте, который Петр брал за образец, внося в него существенные коррективы при реализации проекта по строительству военно–морского флота. Данный грандиозный замысел начинался скромно. В 1688 г., под руководством голландского мастера Карстена Брандта (Carsten Brandt), юный царь плотничал при ремонте заброшенного ботика, ставшего впоследствии по словам Петра «дедушкой русского флота», построенного предположительно в Англии в 1640–е гг.709 С 1689 по 1692 гг. Брандт вместе с корабельным мастером Кортом исполняет поручение государя, построить с помощью солдат Преображенского и Семеновского гвардейских полков «потешную флотилию» в Переславле–Залесском на Плещеевом озере. Кроме К. Брандта другой голландец – Франц Тиммерман (Frans Timmerman) – наставляет царя в теории кораблестроения710.

Через несколько лет, в 1697–1698 гг., Петр посетил Голландию и Англию, посвятив значительное время изучению судостроения. К этому времени его можно уже назвать опытным мастером в плотничном и кораблестроительном деле. В Заандам Петр прибыл 18 августа 1697 г. Выбор на первоначальное посещение этого городка пал не случайно. Абсолютное большинство голландских кораблей было построено здесь, в Амстердаме их по большей части ремонтировали: «Из 20 тыс. торговых судов всех стран Западной Европы 16 тыс. принадлежало Голландии. В руках ее купечества было сосредоточено 4/5 всего объема морской торговли»711.

К концу XVII в. в Заандаме находился крупнейший судостроительный кластер Европы, состоявший из 50–60 верфей, в окружении которых работало до 200 лесопильных мельниц и множество «фабрик», производивших парусину, канаты, якоря, краски и другие материалы712. Последних имелось около 1000, подавляющее большинство которых представляли из себя ремесленные мастерские под руководством мастера. Петр I не был первым и не был последним венценосцем, заказывавшим постройку судов в Голландии. В начале XVII в. по заказу искушенного в токарном искусстве французского короля Людовика XIII военные корабли строили на верфях Эдама. Шведский король Адольф II завербовал голландских корабелов в Стокгольм для постройки военного флота. Бранденбургский курфюрст Фридрих Вильгельм пригласил корабельных мастеров в Пиллау и Кенигсберг для модернизации бранденбургского военного флота713. Петру была, безусловно, известна эта практика, имевшая место и в российской истории в применении к другим отраслям промышленности.

Опыт названных голландских верфей интересен тем, что технические и организационные принципы, примененные на них, позволяли массовое производство судов индустриальным способом задолго до начала индустриализации. Это стало возможным не из–за технической революции в судостроении, где применялись самые современные технологии, а благодаря введению на протяжении многих десятилетий множества постоянных улучшений в традиционных ремесленных практиках714. Открытость к инновациям и высокое техническое искусство составляли конкурентные преимущества Заандамских корабельных мастеров. Кроме того, они, в отличие от судостроителей Амстердама, организованных в цехах, работали вне цеховой организации. В год на верфях Заандама со стапелей сходило до 200 судов – это были почти все морские и грузовые корабли, построенные на тот момент в Голландии, в то время как верфи Амстердама и Роттердама всю первую половину XVIII в. специализировались на их ремонте715. Для примера в России в период 1688–1725 гг. вступило в строй всего 1024 парусных и гребных судна, построенных на 26 судостроительных верфях. Из них на верфи Главного Адмиралтейства в Петербурге с 1705 по 1725 г. построено 268 парусных и гребных кораблей716. Иными словами, российская кораблестроительная отрасль составляла, по сравнению с таковой в Нидерландах, лишь незначительную часть производственных мощностей верфей Заандама.

Государь проработал на частной верфи Рогге Лайнаса (Rogge, Липст) в Заандаме, где он поселился в скромном домике помощника кузнеца Геррита Киста под именем десятника Петра Михайлова для сохранения своего инкогнито, всего одну неделю717. После раскрытия личности «великого князя Московского», следующие четыре месяца он провел на закрытой верфи Объединенной Ост–Индской компании в Амстердаме под началом Геррита Класа Поля, выдавшего «Петру Михайлову» патент в том, что он «был прилежным и разумным плотником, также в связывании, заколачивании, сплачивании, поднимании, прилаживании, натягивании, пленении, копчении, стругании, буравлении, распиливании, мощении и смолении, поступал как доброму и искусному плотнику надлежит», где при его участии был построен 33–метровый фрегат «Апостолы Петр и Павел»718. Позже Клас Поль работал «цехов[ым] слуг[ой] корабельных плотников в Амстердаме»719. При этом для нас интересно замечание Петра о том, что голландские мастера руководствовались «одними практическими правилами без всяких теоретических соображений», что говорит о традиционном «ремесленном» подходе к постройке кораблей, когда основной детальный план корабля, не формализованный в совершенстве в точных чертежах на бумаге, находится у мастера в голове720. Этого было достаточно, чтобы наладить в России производство морских парусных судов быстро, дешево и качественно721.

Несмотря на это, получив в Голландии необходимые практические знания в корабельном деле, Петр направился в Англию для изучения его в теории, так как, по его собственному выражению, не хотел остаться лишь плотником. На королевских верфях в Детфорде, примерно в десяти верстах от Лондона, где Петр со своими спутниками поселился в доме сэра Джона Эвелина, Петр провел в 1698 г. более трех месяцев. На верфях царь постигал все премудрости теории кораблестроения, а также подобрал около 60 различных специалистов и мастеров для службы в России722.

Из Англии, Голландии, Франции, благодаря активной политике Петра и его двум заграничным путешествиям, приезжают известные корабельные мастера, среди них англичане Ричард Козенц (1700), Ричард Броун (1705), Ричард Рамз (1715), Осип (Джозеф) Най, инженер и кораблестроитель Джон Перри, подмастерья Роберт Девенпорт и Роберт Хэдли, голландцы Питер Клаас, Ян Янсен, Геренс Выбе и его сын Питер, руководившие постройкой судов в России723. Английский корабельный мастер Джон Ден скончался, не успев заложить своей корабль. Среди голландских и английских кораблестроителей присутствовал известный французский корабельный мастер из семьи потомственных итальянских кораблестроителей Блез Пангало. Его учениками были такие известные отечественные кораблестроители, как Гаврила Окунев, Иван Рамбург и Василий Юшков. Некоторые вольные специалисты корабельного, галерного, баржевого, шлюпочного, весельного, компасного дел – всего 11 человек, записывались после 1722 г. в цехи724.

Больших успехов добились российские корабелы Федосей Скляев, Лукьян Верещагин, Фадей Попов, Григорий Островский, учившиеся корабельному делу в легендарном венецианском Арсенале, а также Анисим Моляров, Михаил Собакин и многие другие725. Если говорить об организации всей кораблестроительной отрасли, нужно упомянуть ближайших соратников Петра, отвечавших за организацию работ многочисленных адмиралтейских верфей на реках Воронеж, Волга, Дон, Нева, в Карелии и на побережье Балтийского моря – Франца Тимермана, Федора Апраксина, Александра Меншикова, Ивана Татищева, Федора Салтыкова, Александра Кикина и многих других726.

М. С. Андерсон говорит о трех факторах, имевших принципиальное значение для создания военно–морского флота России: «Это британские офицеры, британские кораблестроители и добрая воля Британии». Если более подробно, это, во–первых, наличие значительного числа английских кораблестроителей и обученных ремесленников, во– вторых множество британских морских офицеров, служивших на российском флоте на протяжении всего XVIII века, и, в третьих, значительное число российских моряков, прошедших практику на английских кораблях727.

Практические и теоретические знания, приобретенные в Голландии и Англии, понадобились Петру для воплощения его планов по созданию военного флота, не уступавшего другим европейским державам. Но в отличие от Заандама, на месте постройки Главного Адмиралтейства в новой столице у Петра не было должной инфраструктуры в виде 200 лесопильных мельниц и тысячи ремесленных мастерских. В результате, самая большая мануфактура в России того времени была построена по принципу «три в одном», сочетавшему в себе цеховую иерархию мастеров, подмастерьев и учеников, с подручными мастеровыми и работным людом, должным восполнить недостающие ресурсы в рабочей силе. В отличие от лесопильных мельниц в Голландии, для распилки стволов деревьев на доски в Петербурге использовалась мускульная сила с одним большим преимуществом – вместо традиционных топоров, для производства досок, вырубавшихся ранее из цельного ствола, стали применяться пилы728.

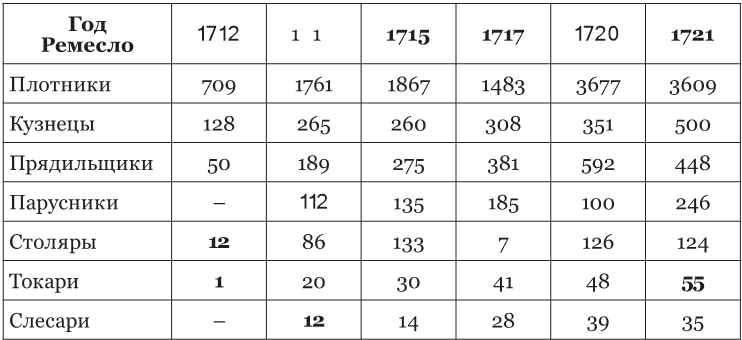

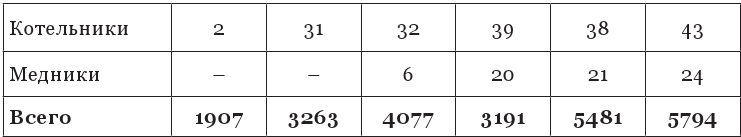

Ниже указаны некоторые типичные ремесленные профессии, занятых на крупнейшем мануфактурном производстве города, но в их списках, например, за 1717 г., находятся и такие профессии, как архитектор, лекарь, живописный мастер, толмач или музыкант, которые сегодня мало ассоциируются с ремеслом729. За 1715 г. и 1721 гг. из общего числа нами вычтены соответственно 12 и 20 живописцев. Между 1712 и 1721 гг., по отдельным ремеслам, количество плотников увеличивается с 709 до 3609 человек, кузнецов – со 128 до 500 человек, столяров – с 12 до 124 человек, токарей – с 1 до 55 человек, слесарей – с 0 до 35 человек, котельников – с 2 до 43 человек, медников – с 0 до 24 человек (см. таб. 1).

Надо учесть, что в указанных общих цифрах всегда присутствуют две группы специалистов: мастера с подмастерьями и учениками (от 100 до 150 человек), среди которых высокий процент иноземцев, и «простые» ремесленники – рабочие люди, составлявшие абсолютное большинство. Так, в 1712 г. среди мастеров насчитывалось 19 иноземцев. Для примера, в 1713 г. число мастеровых и рабочих людей составило 2869 человека. Если к ним добавить ок. 400 ремесленников астраханцев, среди которых числилось еще 150 плотников, и 3500 работников, получим 6763 ремесленника, из числа которых вычтено 5 живописцев. Всего же мастеровых и работных людей при Главном Адмиралтействе 9370 человек730. Мастеров, подмастерьев и учеников в 1715 г. насчитывается 70, 12, 48, в 1717 г. – 154 мастера, 90 подмастерьев и учеников, что говорит о ремесленном формате обучения, бывшим аналогичным на мануфактурах, фабриках и заводах731. Генетическая связь этого вида предприятий с ремесленной мастерской прослеживается еще до середины XIX в., до конца протоиндустриального периода.

Таблица 1: Мастеровые Главного Адмиралтейства (выборочно), 1715–1721 гг.732

С 1712 г. по 1721 г. количество мастеровых в Главном Адмиралтействе сильно выросло – с 1907 до 5794 человек, причем всего на нем трудилось до 10.000 человек. Больше всего в 1721 г. насчитывалось мастеровых в деревообрабатывающих и ткацких ремеслах, а именно: плотников, столяров и токарей около 3800, прядильщиков и парусников – около 700 человек733. При наличии такого большого числа мастеровых мастер играл скорее роль бригадира как организатора работы и контролера качества (нем. der Polier). Для примера, кузнечный мастер Юрьев (Hansz Jürgen) писал адмиралтейской канцелярии 6 июня 1714 г., что в августе 1713 г. он просил предоставить в его распоряжение 150 человек кузнецов, что было подкреплено царским именным указом, который, правда, так и не был выполнен адмиралом А. В. Кикиным.

В последний год жизни Петра I и после его смерти количество специалистов в Главном Адмиралтействе резко падает. По сведениям И. К. Кирилова за 1724–1726 гг. среди адмиралтейских мастеровых на службе состояли 51 мастер, 45 подмастерьев, 99 учеников и 3892 рядовых, а всего 4087 человек734. Из числа рядовых можно вывести дозорщиков (6), помощников (17), толмачей (4), камендоров (18), у магазинов работников (312) и лоцманов (25), за вычетом которых остается 3705 рядовых (ремесленников). Соответственно общее число 3900 человек мы можем поделить на две части. К первой части относятся 195 «специалистов»–ремесленников: мастеров, подмастерьев и учеников, организованных по принципу иерархии в ремесленных цехах, ко второй – 3705 простых ремесленников. Если такое сокращение произошло уже при жизни Петра I, можно предположить, что это связано, прежде всего, с завершением Северной войны735.

Несмотря на временное снижение активности в области кораблестроения в последние годы жизни Петра, результаты его деятельности впечатляют. В первой четверти XVIII в. на российских верфях построено «59 линейных кораблей, 30 фрегатов, 12 других крупных кораблей и 106 мелких судов. Всего за годы Северной войны вступило в строй 207 парусных и 439 гребных судов»736. В 1722 г. в российском флоте состояло 37 линейных кораблей, 10 фрегатов, 4 шнявы, 5 бомбардирских кораблей, 78 мелких парусных судов и 416 гребных судов, что сопоставимо с военными флотами Швеции и Дании, но далеко уступало военным флотам Англии и Голландии737. К 1725 г. их число сократилось до 34 линейных кораблей, 9 фрегатов, 14 мелких судов и 77 гребных, не считая ластовых. Кроме того, в постройке находилось 6 крупных кораблей, 1 фрегат и 6 мелких судов738. Все это стало возможно, благодаря мастерам и подмастерьям корабельного, галерного, ботового, шкотового, ластового, камельного, парусного, мачтового, блокового, машинного дела и «разных художеств», прибывших из Голландии, Англии, Дании, Швеции, Венеции, Франции, а также стараниям их российских учеников, из которых одним из самых известных стал мастер «доброй пропорции» Федосей Скляев739