Полная версия

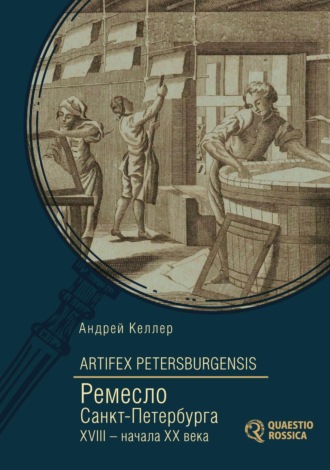

Artifex Petersburgensis. Ремесло Санкт-Петербурга XVIII – начала XX века

79

Клокман Ю. Р. Социально–экономическая история русского города. Вторая половина XVIII–го века. M., 1967; Полянский Ф. Я. Городское ремесло…

80

Очерки русской культуры XVIII века / ред. Б. А. Рыбаков. Ч. 1–6. M., 1985–1990. Ч. 1. 1985. С. 157–177; ч. 2, 1990. С. 254–256, 260.

81

Гурьянова В. В. Ремесло в городах Тверского края во второй половине XVIII века // Города Европейской России. Повседневная жизнь горожан: Сб. статей. Тверь, 1992. Ч. II. С. 341–348; Воронкова С. Р. Массовые источники по истории промышленности России конца XIX – начала XX века. М., 1995; Тарновский K. Н. Мелкая промышленность России в конце XIX – начале XX в. M., 1995; Истомина Э. Г. Мелкая промышленность Подмосковья во второй XIX – начала XX века: историко–географический аспект // История изучения, использования и охраны природных ресурсов Москвы и Московского региона. М., 1997. С. 178–203; Ширгазин О. Р. География кустарной промышленности России в начале XX века // Наследие и современность. Вып. 5. М., 1997; Серова Е. В. Крестьянские неземледельческие промыслы Верхнего Поволжья (вторая половина XIX – начало XX века). Ярославль, 1999; и др.

82

См., напр.: Корсак А. К. О формах промышленности вообще и о значении домашнего производства (кустарной и домашней промышленности) в Западной Европе и России. М., 1861; Безобразов В. П. Народное хозяйство России. Московская (центральная) промышленная область. Ч. 1–3. СПб., 1882–1885. Ч. 1–3; Рындзюнский П. Г. Мелкая промышленность: ремесло и мелкотоварное производство // Очерки экономической истории России первой половины XIX века: сб. ст. под ред. М. К. Рожковой. M., 1959. С. 62–117; Он же. Крестьянская промышленность в пореформенной России (60–е – 80–е годы XIX в.). М., 1966; Водарский Я. Е. Промышленные селения центральной России в период генезиса и развития капитализма. М., 1972; Рындзюнский П. Г. Утверждение капитализма в России…; Он же. Крестьяне и город в капиталистической России второй половины XIX века. М., 1983; Тарновский K. Н. Мелкая промышленность России…; и др.

83

См., напр.: Струмилин С. Г. Промышленный переворот в России. М., 1944; Заозерская Е. И. Мануфактура при Петре I. М.–Л., 1947; Любомиров П. Г. Очерки по истории русской промышленности XVII, XVIII и начала XIX века. M., 1947; Лященко П. И. История народного хозяйства СССР…; Павленко Н. И. Развитие металлургической промышленности России в первой половине XVIII в. М., 1953; Струмилин С. Г. История черной металлургии в СССР. Т. 1. М., 1954; Балагуров Я. А. Формирование рабочих кадров Олонецких петровских заводов (первая половина XVIII в.). Петрозаводск, 1955; Лившиц Р. С. Размещение промышленности в дореволюционной России. M., 1955; Глаголева А. П. Олонецкие заводы в первой четверти XVIII века. М., 1957; Заозерская Е. И. Развитие легкой промышленности в Москве в первой четверти XVIII в. М., 1953; Струмилин С. Г. Очерки экономической истории России. M., 1960; Заозерская Е. И. У истоков крупного производства в русской промышленности. М., 1970; Валк С. Н., Дякин В. С. (ред.). История рабочих Ленинграда. T. 1. (1703 – февраль 1917). Л., 1972; Семенова Л. Н. Рабочие Петербурга в первой половине XVIII века. Л., 1974; Рыбаков Ю. Я. Промышленное законодательство России первой половины XIX века (источниковедческие очерки). M., 1986; и др.

84

Барченкова О. Б. Владимирская ремесленная управа в XIX начале XX в. // Материалы исследований Российского Владимиро–Суздальского заповедника. Владимир. 2006. № 12. C. 8–13; Терещенко А. А. Городское ремесленное производство Центрально–Черноземного края во второй половине XIX в // Вестник Нижневартовского государственного университета. 2008. № 1. С. 50–57; Антипова Т. Б. Традиционные ремесла и промыслы в «кормящем ландшафте» Нижнего Поволжья: потери и обретения // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2009. № 3. С. 64–72; Давыдова С. Г. Развитие малого предпринимательства в Великом Новгороде: прошлое и настоящее // Псковский регионологический журнал. 2010. № 9. С. 19–25; Л. В. Беловинский. Кустарная Россия. Не знавший покоя // Пономарев Н. В., Денисюк Н. Ф. Кустарные промыслы в России. Кустарная Россия: очерки. М., 2017. С. 3–22; и др.

85

Ефанов А. В. К вопросу о ценностях современного ремесленничества… С. 17–22.

86

Гаврилов Д. Е. Теоретические основы… С. 311–313.

87

Столпянский П. Н. Жизнь и быт петербургской фабрики за 210 лет ее существования 1704–1914. Л., 1925.

88

Шапиро А. Л. Крестьянские отходы и крестьянский наем в петровское время. Уч. зап. Лен. гос. пед. института им. М. Н. Покровского, т. V, вып. 1. Л., 1940. С. 23–53; В Москве в это время около 46% цеховых приходилось на крестьян (см. о крестьянском отходе в Москву: Заозерская Е. И. Бегство и отход крестьян в первой половине XVIII в. (К вопросу о начальных формах экспроприации сельского и городского населения в России) // К вопросу о первоначальном накоплении в России (XVII–XVIII вв.). Сб. ст. Ред. кол. Л. Г. Бескровный, Е. И. Заозерская, А. А. Преображенский. М.: Изд–во АН СССР, 1958. С. 144–189; Сакович С. И. Социальный состав московских цеховых ремесленников… С. 238–261.

89

Гейман В. Г. Мануфактурная промышленность Петербурга петровского времени // A. И. Андреев (ред.). Петр Великий. M.–Л., 1947. С. 246–283.

90

Очерки истории Ленинграда. Т. 1: Период феодализма (1703–1861). М.–Л., 1955. С. 52–114, 294–319, 447–549; т. 2. Л., 1957. С. 75–125, 170–230.

91

Копанев A. И. Население Петербурга в первой половине XIX века. M.–Л., 1957; Ремесленникам в аналогичный период времени Копанев уделил внимание в отдельной статье (Копанев A. И. Ремесленники Петербурга первой половины XIX в. // Ремесло и мануфактура в России, Финляндии и Прибалтике. Материалы II Сов.–фин. симпозиума по соц.–экон. истории, 13–14 дек. 1972 г. / Ред. коллегия: Н. Е. Носов (отв. ред.) [и др.] Л., 1975. С. 78–89.

92

Семенова Л. Н. Рабочие петербургских заводов артиллерийского ведомства в первой половине XVIII века // Исследования по истории феодально–крепостнической России. M.–Л., 1964. С. 69–115; Она же. Рабочие Петербурга в первой половине XVIII века. Л., 1974; она же. Быт и население Санкт–Петербурга (XVIII век). М., 1998.

93

Воробьев Н. Я. Очерки по истории промышленной статистики в дореволюционной России и в СССР: методы наблюдения и разработки. М., 1961; Рыбаков Ю. Я. Промышленная статистика России XIX века. M., 1976.

94

Юхнева Н. В. (ред.). Старый Петербург: историко–этнографические исследования. Л., 1982; Она же. Этнический состав и этносоциальная структура населения Петербурга. Л., 1984. С. 56–65; Она же (ред.) Петербург и губерниЯ. Историко–этнографические исследованиЯ. Л., 1989; Она же. Немцы в многонациональном Петербурге // Немцы в России: люди и судьбы / Отв. ред. Л. В. СлавгородскаЯ. Ред.–сост. Г. И. Смагина. СПб., 1998. С. 56–68.

95

Фелькерзам А. Е. Иностранные мастера золотого и серебряного дела // Старые годы: Ежемесячник для любителей искусства и старины. 1907. Январь. С. 7–13; Юнгар С. Финляндские ремесленники в С.–Петербурге // Ремесло и мануфактура в России, Финляндии и Прибалтике. Л., 1975. С. 90–99; см.: Лопато М. Н. Формирование и развитие школы ювелирного искусства Петербурга XVIII – XIX веков. СПб., 2005; Янгфельд Б. От варягов до НобелЯ. М.: 2010; Кузнецова Л. К. Петербургские ювелиры XIX века. Дней Александровых прекрасное начало. М., 2012.

96

Анисимов Е. В. Юный град. Петербург времен Петра Великого. СПб., 2003; Кошелева О. Е. Люди Санкт–Петербургского острова Петровского времени. М., 2004.

97

См.: Пронина И. А. Декоративное искусство в Академии художеств: Из истории русской художественной школы XVIII – первой половины XIX века (К 225 – летию Академии художеств СССР) / АХ СССР. Научно–исслед. ин–т теории и истории изобр. искусств. М., 1983; Ботт И. К., Канева М. И. Русская мебель: История. Стили. Мастера. СПб., 2003; Мутья Н. Н. Русское декоративно–прикладное искусство XVIII – начала XX века. СПб., 2003; Декоративно–прикладное искусство Санкт–Петербурга за 300 лет: иллюстрир. энцикл. / [авт. разд.: Т. Т. Коршунова и др.]; Гос. Эрмитаж. СПб., 2004. Т. 1; 2006. Т. 2 [Гусева Н. Ю. и др.]; Особое место занимает огромное количество трудов по истории народных художественных промыслов, требующих отдельного рассмотрения.

98

Веретенко T. E. K вопросу о деятельности мастерской Генриха Гамбса (по документам ЦГИА) // Проблемы развития русского искусства. Вып. XVII, тематический сборник научных трудов, ред. И. A. Бартенев. Ленинград, 1984. С. 68–75; Семенова Л. Н. Иностранные мастера в Петербурге в первой трети XVIII в. // Наука и культура России XVIII в.: Сб. ст. Л., 1984. С. 201–224; Юхнева Н. В. Немцы в многонациональном Петербурге… С. 56–68; Многонациональный Петербург: История. Религии. Народы / Н. В. Бессонов, В. А. Дмитриев, В. А. Дымшиц; и др.; Науч. ред. И. И. Шангиной; Отв. ред. Н. В. Ревуненковой, Н. В. Юхневой. СПб., 2002; Ипполитова Г. А. Владельцы фортепианной фабрики «Я. Беккер» (1841–1917) // Немцы Санкт–Петербурга: Наука, Культура, Образование. СПб., 2005. С. 339–354; Следует также упомянуть серию сборников статей, издающихся по сегодняшний день: Шрадер Т. А. (ред.). Немцы в Санкт–Петербурге (XVIII—XX века): биографический аспект. вып.2. СПб., 2002; Смагина Г. И. (ред.). Немцы Санкт–Петербурга: наука, культура, образование = Die Deutschen in Sankt–Petersburg: Wissenschaft, Kultur, Bildung. СПб., 2005.

99

Семенова Л. Н. Быт и население…; Она же. Иностранные мастера…; Она же. Рабочие Петербурга…

100

Анисимов Е. В. Юный град…

101

Юхнева Н. В. (ред.). Старый Петербург…; она же. Этнический состав…; она же (ред.). Петербург и губерния…; она же. Немцы…

102

Немцы в России: люди и судьбы / Отв. ред. Л. В. СлавгородскаЯ. Ред.–сост. Г. И. Смагина. СПб., 1998; Шрадер Т. А. (ред.). Немцы в Санкт–Петербурге (XVIII—XX века)… и др.; Смагина Г. И. (ред.). Немцы Санкт–Петербурга… и др.

103

Сергеев М. В. Фортепианное дело в Петербурге XIX века: (По материалам русской периодической печати) // Российская культура глазами молодых ученых. СПб., 1994. Вып. 3. С. 74–92; Он же. Петербургский ремесленник XVIII века // Печать и слово Петербурга: Петербургские чтения 2003. СПб., 2003. С. 245–252; Он же. Музыкально–инструментальное производство в России в первой четверти XIX века // Научные дискуссии. Том 1. 2015. С. 32–37; Он же. Профессия фортепианного мастера в России. Цеховой ремесленник как классический тип настройщика фортепиано // Opera Musicologica. № 2 (28). 2016. С. 75–92; Он же. Фортепианная фирма «C. M. Schröder» в 1852–1889 гг. В поисках совершенного инструмента и всеобщего признания // Музыковедение. № 3. 2017. С. 22–33.

104

Синова И. В. «…Следить за добрыми и отеческими отношениями мастеров к своим ученикам…». Документы о ремесленном ученичестве на рубеже XIX–XX вв. в Центральном государственном историческом архиве Санкт–Петербурга // Отечественные архивы. 2012. № 6. С. 76–92; Она же. Повседневная жизнь детей трудящегося населения Санкт–Петербурга во второй половине XIX – начале XX вв. СПб., 2013; Она же. Дети в городском российском социуме во второй половине XIX – начале XX вв.: проблемы социализации, девиантности и жестокого обращения. СПб., 2014; См. досоветскую и советскую историографию: Беззащитность ремесленных учеников // Вестник Европы. 1879. Т. 5. Кн. 10 (октябрь). С. 793–795; Ракеев Г. Ф. Об ученичестве у мастеров // Труды общества для содействия русской промышленности и торговле, Записки V отделения по кустарной и ремесленной промышленности 1889–1891. СПб., 1892. С. 1–5; Он же. Об улучшении положения ремесленных учеников. СПб., 1890; Радецкий И. М. Мученики темного царства. Ответы на вопросы о положении ремесленных детей. СПб., 1894; Иордан В. O. Ученики–ремесленники // Русская мысль. 1894. Кн. 4. С. 1–23; Кремлев А. Н. Об отмене телесного наказания для ремесленных учеников. СПб., 1900. Ч. 1–3. Здесь ч. 3. С. 297–299; Кронгауз А. Фабрично–заводские и ремесленные ученики в царской России // Исторический журнал. 1941. № 2. С. 99–111; Бахрушин С. В. Ремесленные ученики в XVII веке // Научные труды. Т. 2. M., 1954. С. 101–118.

105

Вахромеева О. В. Петербургская ремесленница в конце XIX начале XX века // Петербургские исследования: Сборник научных статей. СПб., 2014. С. 40–50.

106

Егоров В. Г., Чистова С. М. Городское ремесленное производство…

107

Егоров В. Г., Чистова С. М. Городское ремесленное производство… С. 215.

108

Там же, с. 242; Авторы ссылаются на статистику цеховых ремесленников Петербурга у К. А. Пажитнова, доведенную до 1919 г. (Пажитнов К. А. Проблема ремесленных цехов… С. 173).

109

Pipes R. Social Democracy and the St. Petersburg labor movement, 1885–1897. Cambridge, Mass., 1963; Zelnik R. E. Labor and Society…; Crisp О. Labor and industrialisation in Russia //The Cambridge Economic History of Europe. Vol. VII, Part 2, London, 1976. P. 308–415; Bonnell V. E. Roots of rebellion; workers’ politics and organisations in St. Petersburg and Moscow, 1900–1914. Berkeley, Calif. 1983; Hildermeier M. Bürgertum und Stadt in Rußland 1760–1870. Rechtliche Lage und soziale Struktur. Köln, Wien, 1986; Share M. The Central Workers Circle of St. Petersburg, 1889–1894: A Case study of the «Workers’ Intelligentsia». New York and London, 1987; Surh G. D. 1905 in St. Petersburg: labor, society and revolution. Stanford. 1989; Daniel R. Brower. The Russian city between tradition and modernity: 1850–1900, Berkeley 1990; McKean R. B. Saint Petersburg between the revolutions: (workers and revolutionaries, June 1907 – February 1917). New Haven, 1990; Hogan H. Forging revolution: (metalworkers, managers and the state in St. Petersburg), 1890–1914. Indiana 1993; Puttkamer J. V. Fabrikgesetzgebung in Rußland vor 1905: Regierung und Unternehmerschaft beim Ausgleich ihrer Interessen in einer vorkonstitutioneller Ordnung (Beiträge zur Geschichte Osteuropas Bd. 20). Köln, 1996.

110

Keller A. Die Handwerker in St. Petersburg von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914. Frankfurt a. M. u.a., 2002.

111

Bater J. H. St. Petersburg. Industrialization and change (Studies in urban history 4, hrsg. V. H. J. Dyos). London, 1976. Pp. 129, 138–139, 194, 197, 269, 372–373.

112

Hildermeier M. Bürgertum und Stadt… S. 15, 23, 61, 142.

113

См.: Штакельберг A. Цеховое устройство и свобода промышленности в Европе. Ч. 1–2 // Труды комиссии для пересмотра уставов фабричного и ремесленного. Ч. 4–5. СПб., 1865; Динеева О. В. Штакельберга комиссия // Экономическая история России (с древнейших времен до 1917 г.): Энциклопедия в 2 т. М., 2009. Т. 2. С. 1191–1192; Puttkamer J. V. Fabrikgesetzgebung… S. 113–118.

114

Zelnik R. E. Labor and Society… P. 11–12, 69–119, 283–331.

115

См.: Дитятин И. И. Устройство и управление городов России… Т. 1. С. 296–299; Анисимов Е. В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в первой четверти XVIII в. СПб., 1997. С. 136; Zelnik R. E. Labor and Society… P. 12; Hildermeier M. Bürgertum und Stadt… S. 45–46.

116

Анисимов Е. В. Петр Великий: личность и реформы. М.; СПб.; Нижний Новгород [и др.]: Питер, 2009. С. 298.

117

Анисимов Е. В. Петр Великий: личность и реформы. М.; СПб.; Нижний Новгород [и др.]: Питер, 2009. С. 299.

118

«In addition to their leadership roles within the tsekh, the elders were expected to function as administrative and fiscal agents of the government, thus contravening the concept of the guild as an independent association of producers. Furthermore, in contrast to the guilds of Western Europe, the tsekh was not a truly closed corporation. Not only was its membership not restricted numerically, it was even open to such nonurban categories of the population as manorial serfs if the serf was granted authorization to join by his lord. Within certain limitations, membership was not required of all local artisans. Finally, there were no provisions for limiting the quantity of items produced in each tsekh. In short, the tsekh was not so much a voluntary association for protective and monopolistic purposes as it was a quasigovernmental administrative unit aimed at providing a more rational basis for the organisation and stimulation of production and for taxing the urban population» (Zelnik R. E. Labor and Society… P. 12); Схожей точки зрения придерживаются К. А. Пажитнов и М. Хильдермайер (Hildermeier M. Bürgertum und Stadt… S. 45–46).

119

См.: Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972; Он же. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 1990; Важным в этом контексте является вывод авторов книги по истории России о том, что «новейшие исследования организации работ на тульско–каширских металлургических заводах, механизма извлечения и присвоения прибавочной стоимости от эксплуатации наемного труда […] показали отсутствие возможностей капиталистического накопления в отраслях, с которыми традиционно в отечественной науке связывали начало генезиса капитализма в промышленности» (в XVII в. – А. К.) (История России с древнейших времен до конца XVII века / [Милов Л. В., Флоря Б. Н., Козлова Н. В., Вдовина Л. Н.]; под ред. Л. В. Милова. М., 2010. С. 560).

120

Аракчеев В. А. Средневековый Псков: власть, общество, повседневная жизнь в XV–XVII веках. Псков, 2004. С. 165.

121

И. И. Дитятин точно определил характер реформы Петра: «Заимствуя "в чужих краях" цеховую организацию, царь не делал этого однако, […], зажмуря глаза: в копии во многих отношениях трудно узнать оригинал. Копируя более или менее точно оригинал "чужих краев" относительно самого п р о и з в о д с т в а ремесла, Петр Великий значительно отступает от этого оригинала по отношению к с о с т а в у ремесленников, членов цеха» (Дитятин И. И. Устройство и управление городов России… Т. 1. С. 296).

122

«Ремесленная промышленность и индустрия» («Gewerbe und Industrie». – А. К.) не являются синонимами, у каждого из них есть своя длинная история. Тем не менее, долгое время это различие оспаривалось. […] На рубеже XIX в. половина из 2,2 млн. занятых в промышленности Германии работали в ремесленных мастерских. Примерно 1 млн. работал в рассеянной мануфактуре на дому и только около 100.000 человек работают на мануфактурах, фабриках и в горнодобывающей промышленности» (Pierenkemper T. Gewerbe und Industrie im 19. und 20. Jahrhundert. München, 2007. S. 3, 5).

123

Пажитнов К. А. Проблема ремесленных цехов… С. 50–51.

124

Kirchner W. Die deutsche Industrie und die Industrialisierung Rußlands 1815–1914. St. Katharinen, 1986. S. 5.

125

Преодоление отсталости // Конкурент. URL: https://konkurent.ru/article/12125 (дата обращения 08.04.2019).

126

См. к истории понятий «Востока» и «Запада»: Hildermeier M. Geschichte Russlands. Vom Mittelalter bis zur Oktoberrevolution… C. 1315–1317.

127

Hildermeier M. Osteuropäische Geschichte an der Wende. Anmerkungen aus wohlwollender Distanz // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1998. Bd. 46. Heft 2. S. 254–256.

128

Eisenstadt S. N. Tradition, Change and Modernity… P. 47–72.

129

Eisenstadt S. N. Multiple Modernities…

130

Randeria S. Verwobene Moderne: Zivilgesellschaft, Kastenbindungen und nichtstaatliches Familienrecht im (post)kolonialen Indien // Randeria S. (Ed. at all). Konfigurationen der Moderne: Diskurse zu Indien, Soziale Welt Sonderband 15. Baden–Baden, 2004. S. 155–178.

131

Алексеева Е. В. Диффузия европейских инноваций в России (XVIII – начало XX в.). М., 2007. С. 3.

132

Алексеева Е. В., Редин Д. А., Рей М.–П. «Европеизация», «вестернизация» и механизмы адаптации западных нововведений в России имперского периода // ВИ. 2016. № 6. С. 3–20; Побережников И. В. Акторы российской имперской модернизации…; Роль эндогенных и экзогенных факторов в развитии российской цивилизации (XVIII – начало XX в.) / Е. В. Алексеева, И. В. Побережников, С. А. Нефедов, К. И. Зубков, Е. А. Курлаев, О. К. Ермакова, Л. А. Дашкевич, Е. Ю. Казакова–Апкаримова, О. Н. Яхно. Екатеринбург, 2014.

133

Jobst K. S., Liechtenhan F.–D. Wissenschaftliche, technologische und finanzielle Investitionen und Interaktionen europäischer Staaten im Zarenreich und die Vorzeichen des Ersten Weltkriegs seit der zweiten Hälfte des 19. Jh. // Quaestio Rossica. 2015. № 3. S. 46, 59.

134

Moore J. W. Anthropocene…

135

Beck U., Bonß W., Lau C. Theorie refel xiver Modernisierung… S. 11.

136

Steiner B. Die Nebenfolgen in der Geschichte. Eine historische Soziologie refel xiver Modernisierung// (Historische Zeitschrift. Beihefte N. F. 65, eds. Andreas Fahrmeir und Lothar Gall). Berlin, München, Boston, 2015. S. 27–28.

137

See: Resasade H. Zur Kritik der Modernisierungstheorien: Ein Versuch zur Beleuchtung ihres methodologischen Basissyndroms. Opladen, 1984; Rapp F., Ropohl G. Historische und systematische Übersicht // Hubig C. (Hrsg. u.a.). Machdenken über Technik: Die Klassiker der Technikphilosophie und neuere Entwicklungen. Berlin, 2013. S. 41–54; Steiner B. Nebenfolgen der Geschichte. Eine historische Soziologie refel xiver Modernisierung // Historische Zeitschrift. Beihefte N. F. 65. Berlin, München, Boston, 2014.

138

Hildermeier M. Geschichte Russlands… S. 1318.

139

Там же, с. 1315–1346.

140

Там же, с. 1323.

141

Hildermeier M. Geschichte Russlands… S. 1340–1346; см.: Нарский И. Рец. на: М. Hildermeier. Geschichte Russlands. Vom Mittelalter bis zur Oktoberrevolution. München: Verlag C.H. Beck о HG, 2013. 1504 S. // Российская история. 2015. № 2. С. 177.

142

Тарле Е. В. Была ли екатерининская Россия отсталой страною? // Академик Евгений Викторович Тарле. Сочинения в двенадцати томах. Т. 4. М., 1958. С. 445.

143

См.: Алфёров А. А. Несколько слов о том, что есть «Современность» // Пространство экономики. 2011. № 3. С. 81.

144

Hildermeier M. Geschichte Russlands… S. 1323; см.: Алферов А. А. Несколько слов о том, что есть «Современность»… С. 82.

145

См.: Алексеева Е. В., Редин Д. А., Рей М.–П. «Европеизация», «вестернизация»… С. 17.

146

Нарский И. Рец. на: М. Hildermeier. Geschichte Russlands… С. 177; Hildermeier M. Geschichte Russlands… S. 1315–1346; См. подробный анализ концепта «отсталости»: Каменский А. Б. К проблеме «вековой русской отсталости» // Quaestio Rossica. 2018. Т. VI. № 1. C. 185–206.

147

«Was früher allgemein und selbstverständlich in der Wirtschaftsführung der Familie, der Gemeinde, einer Unternehmung verbunden war, ist nun eine getrennte Funktion von zweien oder mehreren, und wenn sich diese Scheidung eingelebt hat, so erscheint […] sie nun von diesem Standpunkte als etwas, dessen Verbindung, wo sie noch besteht, überrascht, als rückständig erscheint» (Schmoller G. Grundriß der Allgemeinen Volkswirtschaftslehre. Bd. 1. Leipzig, 1900. S. 326).