Полная версия

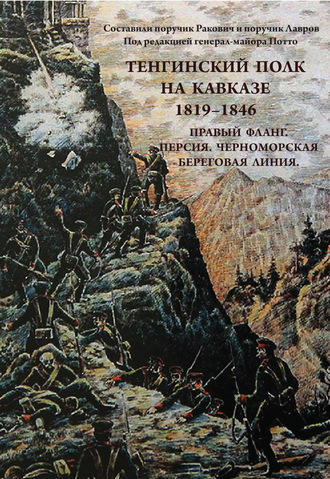

Тенгинский полк на Кавказе. 1819-1846. Правый фланг. Персия. Черноморская береговая линия

Нижние чины Суздальского полка долго не могли свыкнуться с мыслью, что они теперь тенгинцы, да оно и понятно: полковой командир остался тот же, те же должностные лица сидели на своих местах и по-прежнему отправляли свои служебные обязанности. Еще долго в полку одни именовали себя суздальцами, другие тенгинцами и только время могло постепенно сгладить эту рознь.

Какая судьба постигла все имущество тенгинцев, которое было оставлено в гор. Велиже, выяснить не удалось; известно только, что ротные образа и образные суммы, согласно предписанию Ермолова от 9-го ноября 1819 года, переданы были полковнику Максимовичу «по уважению тому, как говорилось в предписании, что почти все люди бывшего Тенгинского полка поступили во вверенный мне полк». Но так как иконы украшались окладами из общих образных сумм, то возвратившимся людям обратно в Россию выданы были деньги согласно стоимости образов.

Как ни проста была сама по себе передача людей из одного полка в другой, но она, начатая 4-го сентября, затянулась слишком на два месяца, вследствие пререканий, возникших между двумя командирами по поводу выдачи сдаточных квитанций. Полковник Максимович предъявлял чрезмерные требования при приеме оружия, патронов, амуниции, накладывая на все браковку и беспрестанно намекая в переписке, что следовало бы позаботиться о присылке «ремонта». Но справедливо ли было требовать полной исправности от разнокалиберных ружей, собранных на поле сражения, которыми вооружен был весь Тенгинский полк. Или взвешивать каждый боевой патрон, когда последние не переделывались в полку с 1815 года и не по вине полкового командира? Не без того, конечно, чтобы к этим недоразумениям не примешивалось и уязвленное самолюбие полковника Оранского, которому обидно было, что ему, герою Бар-Сюр-Оба[14], мечтавшему стяжать лавры и в недрах Кавказских гор, приходилось теперь сдавать полк и самому с кадром возвращаться обратно в Россию[15].

Отношения наконец до того обострились, что начальник дивизии вынужден был вмешаться в это дело и предписал Максимовичу выдать сдаточные квитанции, «не делая перекоров, невместных по службе и не делающих честь не только званию командира полка, но и всякому офицеру, который затеял бы оное[16]

Но к 20-му октября из Суздальского полка был окончательно выделен кадр. Прием и сдача людей были, наконец, окончены и полки с подобающим торжеством обменялись знаменами. На следующий день по Суздальскому полку был отдан следующий приказ[17], закрепивший собою один из важнейших актов жизни полка:

«Согласно предписаниям дивизионного командира, господина генерал-майора и кавалера Сталя 2-го, последовавшим ко мне, вследствие такового ж к нему корпусного командира, господина генерала-от-инфантерии и кавалера Ермолова, основанного на Высочайшей воле Государя Императора, назначенные к переводу и принятые мною в соединение со вверенным мне полком из такового ж Тенгинского пехотного, господа обер-офицеры и нижние чины, всего поручиков 5, подпоручиков 5, прапорщиков 5. Подпрапорщиков 21, каптенармусов 7, унтер-офицеров 129, флейтщик 1, барабанщиков 10 и рядовых – 1348 человек, по прилагаемому у сего списку, во означенные по оному роты, первые, т. е. обер-офицеры, впредь до составления о переводе их Высочайших приказов, прикомандировываются, а последние зачисляются уже в списочное состояние по настоящему, а как из числа последних в продолжении приема их два унтер-офицера, 1 барабанщик и 28 рядовых от болезни в Георгиевском военном госпитале и в полковом лазарете разновременно померли, то оные с поименованием в особом списке, без расписания уже по ротам, сим же из полка и выключаются. Сверх того, у сего ж прилагая список 3-м обер-офицерам, 12-ти унтер-офицерам и 96-ти рядовым вверенного мне полка, поступившего в состав кадра Суздальского полка, из коих обер-офицеры только назначены еще к переводу в оную, а нижние чины, как уже совершенно сданы в ведение г. полковника Оранского, то предписываю первых впредь до составления о переводе их Высочайших приказов показывать находящимися при той кадре прикомандированными, а последних из списочного состояния выключить по настоящему.

После того, на основании вышеупомянутых предписаний, полк мне вверенный, как знамена его поступили в Суздальскую кадру, а им принятые таковые из Тенгинского пехотного полка, то с тем вместе принял уже и название вместо Суздальского – Тенгинский, о чем объявляя гг. штаб и обер-офицерам и всем нижним чинам, предписываю с сего числа именоваться уже во всех отношениях Тенгинского пехотного полка; причем в дополнение к вышепрописанному даю знать, что полк мне вверенный, вместе с переименованием его, увеличивается и штатным положением чинов, с назначением иметь в составе своем (вместо прежнего числа). – обер-офицеров 60, унтер-офицеров 300, а рядовых 3600, почему и предписываю ротам полагать уже в каждой из них штатное число обер-офицеров 5, исключая должностных, унтер-офицеров 25, а рядовых 300 человек.

Людей, из числа вновь причисленных, под которыми сделаны отметки о местах их нахождения, впредь до прибытия их к полку, показывать в тех же самых местах, где они отмечены».

1-я же и 3-я гренадерские роты, в составе 6-ти обер, 34-х унтер-офицеров, 12-ти музыкантов и 344 рядовых, напутствуемые благословением священника и добрыми пожеланиями товарищей 5-го сентября выступили по Военно-Грузинской дороге в город Тифлис на укомплектование Херсонского гренадерского полка.

Театром военных действий, где предстояло подвизаться нашему полку, был правый фланг Кавказской линии; оборонительная черта тянулась по течению Кубани от каменного моста переброшенного у ее верховья до устья реки Лабы, откуда начинается уже Черноморская кордонная линия. Река Кубань или Пшиз, что означает на языке черкесов «князь рек», начинаясь небольшим источником у подошвы горы Эльбрус, скоро обращается, от массы сливающихся здесь с соседних вершин ручьев, в бурный поток, прорезывающий себе глубокое русло через цепь Черных гор. До каменной башни река, при ширине не более 29-ти сажен и глубине в 4 ½ фута, течет по дну дикого и весьма угрюмого ущелья, сплошь покрытого дремучим сосновым лесом. Миновав немного Верхне-Николаевскую станицу, Кубань с оглушительным ревом вырывается на низменность через скалистые утесы, которые здесь почти сходятся между собою, образуя весьма надежные каменные устои для моста, переброшенного в этом месте через реку. Прорвавшись на плоскость, Кубань, как бы утомленная бешеной скачкой по скалам, мерно катит свои мутные волны сперва с юга на север, потом, поворотив почти под прямым углом на запад, направляется к берегам Черного и Азовского морей, образуя при впадении обширную и болотистую дельту. Ширина реки от укрепления Каменного моста до устья колеблется между 60-100 саж., при весьма изменчивой глубине. Кубань, по выходе на плоскость, начинает отлагать песок, образуя множество островов, мелей и бродов, весьма удобных для переправы; во время же половодий, бывающих весною, летом и осенью, сообщение с противоположным берегом становится возможным лишь с помощью искусственных средств. Из левых притоков Кубани были Большой и Малый Зеленчуки, Уруп, Лаба и Белая, названия которых тесно связаны со всеми набегами наших войск в землю непокорных закубанских народов.

На правом фланге Кавказской линии мы в то время обладали следующими средствами обороны против набегов многочисленных горских племен, живших по ту сторону Кубани. Прежде всего, само местное население, состоящее из кубанских и кавказских казаков, привлечено было к охранению своих собственных станиц и земель. Но главную силу обороны линии составляли действующие войска, соединявшиеся в отряды, как для защиты разных пунктов, так и для движения в земли враждебных нам племен. Помимо всего этого, в некоторых местах построены были крепости и укрепления, прикрывавшие более важные склады боевых и жизненных припасов, служа в то же время опорными пунктами для наших отрядов.

Станицы казаков, ближайшие к Кубани, обнесены были валом с колючками по гребню для более надежного сопротивления. По углам их возвышались бастионы, вооруженные двумя или тремя пушками. Чтобы тесным звеном связать между собою передовые станицы, в промежутках между ними располагались, в расстоянии 6–7 верст, посты на 5-50 человек каждый. Команда здесь помещалась в саманной казарме из двух комнат с сенями, выстроенной посредине двора, обнесенного кругом высоким забором с вышкою над воротами для часового. Близ казармы находилась конюшня для казачьих лошадей, которые почти целые сутки стояли оседланными. Посты разделялись на кордонные и внутренние; первые тянулись непосредственно по берегу Кубани и располагались в местах более удобных для переправы вброд; последние же разбросаны были по самой земле казаков, составляя вторую оборонительную линию. Для лучшего наблюдения за неприятелем и подания своевременно сигналов, между постами днем ставились пикеты из 2-х-3-х человек, на ночь же они заменялись выдвинутыми далеко вперед в малозаметные места секретами, которые и наблюдали за всеми удобными для неприятеля проходами.

Весь кордон правого фланга линии, ради удобства обороны, разделялся на две части: первая, под управлением г.-м. Дебу, шла от Изрядного источника по Кубани до поста Беломечетского; вторая, под ведением Войска Донского полковника Победнова, шла от Беломечетского поста на Кубани до Беломечетского же поста на р. Малке. Участок подразделялся на 4 дистанции, а эти, последние на 2–3 отделения, под непосредственным заведыванием дистанционных и отделенных начальников. Всею кордонною линией правого фланга командовал начальник 19-й пехотной дивизии г.-м. Сталь 2-й.

Передовую цепь обороны содержали донцы, так как поселенных здесь двух линейных казачьих полков – Кубанского и Кавказского – едва хватало для защиты их же собственных станиц. Вторую линию охраны составляли регулярные войска – пехотные полки Тенгинский и Навагинский.

В смысле обороны крепость Константиногорская, где расположились 3-й батальон и штаб-квартира тенгинцев, почти ничем не отличалась от передовых казачьих станиц и также была обнесена земляным валом с глубоким рвом впереди и бастионами по углам. Построенная еще в 1780 году[18], с целью наблюдения за горцами, жившими у подошвы горы Бештау, крепость эта к 1819 году пришло в полное разрушение и едва ли могла представлять серьезное препятствие для неприятеля. Под помещение командира полка и офицеров имелось здесь четыре бревенчатых дома, крытых камышом, с дощатым полом и потолком. Нижние чины двух рот 3-го батальона и мастерские помещались в семи казармах, каждая их двух больших комнат, разделенных сенями[19]. Недалеко от дома командира находилась гауптвахта с платформою, выстланною досками. Помещение для арестованных офицеров и нижних чинов вырыто было в земле и имело деревянные стены и турлучный потолок, покрытый землею.

Посреди крепости стояло маленькое приземистое здание, ничем не отличавшееся от других построек и только крест, водруженный над соломенною крышею, свидетельствовал, что здесь помещается полковая церковь. Внутренность ее не отличалась роскошью. Простой дубовый иконостас украшен был десятью иконами, писаными красками по полотну. На стенах висело семь образов, среди которых обращал на себя внимание образ св. священномученика Автонома, благословение генералиссимуса Суворова; на престоле красовалось пудовое серебряное Евангелие, с финифтьевыми евангелистами, усыпанное кругом камнями[20]. Вся церковная утварь не отличалась богатством и в большинстве случаев была медная, посеребренная или позолоченная. Здесь, кстати, нужно заметить, что престольный праздник до 1819 года справлялся у нас в день св. Александра Невского 30-го августа; по соединению же тенгинцев с суздальцами, храмовый праздник последних перешел к нам и стал праздноваться 29-го июня во имя святителей Петра и Павла. Под помещение канцелярии и лазарета отведены были отдельные здания. Все же имущество полка и рот хранилось в трех громадных цейхгаузах. Унылый вид представляла из себя штаб-квартира тенгинцев с ветхими, покосившимися постройками; от частых и сильных ветров камышовые крыши местами были раскрыты; потолки и полы, по донесению командира полка, совершенно сгнили, печи требовали исправления. Стекла в окнах почти все перебиты. Ветер свободно гулял по всем помещениям, увеличивая число простудных больных. 1-й и 2-й батальоны расположены были в Ставропольском и Георгиевском уездах Кавказской губернии. Чуть ли не лучшею стоянкою считалась здесь крепость св. Николая, где стояли штаб 2-го батальона и две роты, но трудно было подыскать место более нездоровое. Во время разлития Кубани вода наполняла все укрепление и через окна проникала в жилища солдат. «Болезнь и смертность, – пишет генерал Ермолов в своих записках, – превосходили вероятия»[21].

Вообще не особенно приветливо встречены были тенгинцы природой. С первых же дней началась осенняя непогода. Пошли дожди, наступили ранние холода, что, конечно, отразилось на здоровье людей и число больных, например, только в трех ротах 3-го батальона в сентябре быстро достигло 118-ти человек; по тесноте помещений люди принуждены были большую часть дня и ночи проводить на дворе, не имея никакой подстилки. Укрываясь изношенными, ветхими шинелями, не дававшими никакого тепла; временное отсутствие в ротах котлов заставляло, кроме того, питаться одним хлебом или кашей, «по какому случаю помянутые нижние чины неизъяснимо должны быть подвержены скорби душевной и бремени болезней[22]. Эта скорбь душевная, во время бесконечной долгой службы солдат, без какой бы то ни было надежды увидать когда-нибудь родные места, принимала иногда тяжелые формы психической болезни, известной под именем «тоски по родине». При мало-мальски безучастном отношении к людям, болезнь эта разрешалась большею частью самоубийством, преступлением, побегом и т. и. Тенгинцам, пришедшим на чужбину и ставшим в совсем новые и тяжелые условия, пришлось, как увидим ниже, дать много жертв этой и другим болезням.

При расквартировании по станицам, казаки с большой неохотой принимали солдат к себе на постой, отводя им в большинстве случаев какой-либо сарай. Но нечто более ужасное и гибельное для здоровья представляли из себя землянки, в которых жили нижние чины на передовых постах. Устройство их было крайне незатейливое[23]. В земле вырывалась яма, длиной двенадцать, шириной в 21/3 сажени и глубиною в аршин; стены и потолки ее забирались плетнем; сверху все покрывалось камышом; свет в это подземелье проникал через 8 крошечных окон. Внутри помещения устроены были нары, в углу же печь из дикого камня, которая почти никогда не топилась, вследствие дороговизны дров и недостаточному количеству отпускаемых от казны дровяных денег. Испорченный воздух от присутствия большого количества людей и плохая вентиляция делали пребывание в землянке невыносимым. Особенно тяжело было во время ненастной погоды, когда все помещение наполнялось водою и липкою грязью, доходившими по неимению стока почти до нар. Широкая, открытая сверху канава, носившая громкое название «сеней», соединяла землянку с подобного же рода постройкою, где помещалась кухня и маленький цейхгауз. Офицеры наши на постах жили в наружной «столбянке» из турлука без пола с плетневым потолком и покрытой сверху камышом по решетнику.

В более лучших условиях находились две роты третьего батальона, расположенные в Кисловодском укреплении. Нижние чины размещались в каменных оборонительных казармах; для офицеров имелись отдельные флигели. Укрепление это, построенное всего в 1803 году, находилось как раз в узле соединения всех аробных дорог, шедших из Кабарды и имело назначением прикрывать Кавказские минеральные воды от хищнических покушений горцев. Пребывание здесь во время курса лечения некоторых высокопоставленных лиц сделало Кисловодское укрепление предметом особенных забот кавказского начальства, которое прилагало всевозможные старания для приведения всех построек в укреплении в надлежащий вид, так как в те времена, за отсутствием частных построек, большинство больных располагалось в казармах и офицерских флигелях. Вал укрепления находился в исправности и охранялся со всех сторон часовыми.

Местность в районе расположения нашего полка[24] как нельзя лучше способствовала хищническим прорывам горцев. Хотя р. Кубань до Баталпашинска и течет весьма быстро и в крутых берегах, но незначительная ширина ее и крайне пересеченная местность левого берега способствовали скрытному приближению неприятеля к нашим передовым постам. От Баталпашинска до устья Урупа течение реки становится уже спокойнее, берега отложе, но правый командует левым и покрыт большей частью или густым кустарником, или же лесом. Этот участок кордона, вследствие обилия бродов, особенно часто был подвержен нападению горцев. Кроме того, здесь, сзади линии, тянутся передовые уступы северных отрогов Эльбруса, образуя три совершенно отдельные группы возвышенностей: Воровсколесские, Круглолесские и Темнолесские. Все пространство между ними и рекой Кубанью покрыто холмами и изрезано множеством оврагов. Что давало возможность горцам малыми партиями свободно пробираться до Темного Леса, недалеко от станицы того же имени, и производить отсюда опустошительные набеги на линию.

Против расположения нашего 3-го батальона лежала Большая Кабарда, занимавшая великолепную равнину между рр. Тереком, Малкою и северными отрогами Черных гор.

Кабардинцы, как жители повсюду доступной плоскости были покорены нами раньше других народов Кавказа, но покорение далеко нельзя было назвать полным. В истории наших отношений к этому народу можно было насчитать с их стороны несколько десятков торжественных принятий покорности и столько же измен. В мусульманской этике подобные клятвопреступления не считались зазорными по отношению к «гяурам», какими они считают русских. Для удержания кабардинцев в покорности нами была возведена в черте их расселения целая система укреплений и постов. Но эта мера не могла иметь должного воздействия на племя, которое искони считало себя самостоятельным и лишь «в союзе с Россией». Помимо этого сознания, постоянные волнения вызывались еще турецкими агентами, внушавшими ненависть к России и призывавшими на священную войну против христиан. Это был один из основных догматов ислама, догмат, которым всегдашние наши недоброжелатели на востоке, в Турции и Персии, пользовались, чтобы объединить от времени до времени горцев и создать нам различного рода осложнения на Кавказе.

«Молодые люди знатнейшего происхождения, – пишет Ермолов в своих записках[25], вдались в грабежи и разбои и между ними отличался тот, кто более мог наносить вреда русским, нападая на безоружных поселян Кавказской линии и отгоняя стада и табуны».

По счастью, больших набегов кабардинцы производить не могли, потому что свирепствовавшая несколько лет тому назад чума, известная под названием «моровой язвы», обезлюдила страну; горцы предпринимали лишь мелкие хищнические набеги и этим все время держали наши войска и обитателей Кавказской линии в напряженном состоянии.

Население Большой Кабарды не превышало 30-ти тысяч дворов[26]. Она управлялась четырьмя княжескими фамилиями: Атажукиных, Мисостовых, Бек-Мурзиных и Кайтукиных. Несколько кабардинских мелких князей, теснимых с одной стороны этими деспотическими родами, с другой – русскими войсками, переселились в разное время со своими подвластными к верховьям рек Большого и Малого Зеленчуков, где и образовали самую враждебную России партию, известную под именем абреков или беглых кабардинцев[27].

Одну из высочайших и неприступнейших местностей Кавказа, лежащую между реками Худесом, верховьем Кубани и Тебердою, занимали карачаевцы. Кавказский хребет в этом месте чрезвычайно суров. Покатости его на 40 верст к северу представляют совершенно голые скалы, которые обрывисто спускаются к долинам рек, образуя глубокие ущелья, сплошь покрытые на дне дремучими сосновыми лесами. Воинственное население Карачая, опираясь на свои природные твердыни, всегда могло бы представлять из себя для нас грозную силу, но недостаток удобных мест для хлебопашества и отсутствие удобных пастбищ заставляли их вступать в торговые отношения с поселенными на Кавказской линии казаками.

Своим географическим положением, Карачай отделял закубанские горские народы от кабардинцев и других племен, живших в центре Кавказской линии, не допуская их подавать помощь друг другу и действовать против нас совокупными силами. Хотя карачаевцы и считались с некоторых пор покорными, но все же, для наблюдения за ними у нас было учреждено несколько передовых постов на главных выходах из ущелий гор.

Против расположения двух других батальонов нашего полка раскинулась обширная закубанская равнина, представлявшая из себя громадный треугольник, основание которого опирается на главный хребет гор, течение же Кубани образует остальные две стороны. Средняя часть этой равнины, пролегающая между реками Пшебсом и Лабою, богата лесом и хорошими пастбищами. Зато пространство между Кубанью, Чамлыком и Лабою совершенно безводно, безлесно и изборождено по всем направлениям балками, в которых воду можно встретить только после сильных дождей. Весь левый берег Кубани был заселен множеством горских племен, известных у нас под названием закубанцев или черкесов[28]. Долины по левым притокам Урупа, Большой и Малой Теге ни заняты были бесленеевцами; на северо-запад от них, вдоль по течению ручьев Чехурадж, Белогияк и Шеде, жили махошевцы; между рекою Белою и Пшишем – хатукайцы; на север от которых, между Кубанью, Лабою и Белою – темиргоевцы. Весь северный склон главного хребта и пространство между рекою Белой и Суп населяли абадзехи, которые разделялись на нагорных и равнинных. На северо-запад от реки Суп и до Шипса жили шапсуги, а восточнее их, вплоть до реки Пшиша – бжедухи. Наконец, все пространство между низовьем Кубани и Черным морем, а также оба склона Кавказского хребта было занято натухайцами. Почти все черкесские племена разделялись на четыре сословия: князей, дворян, крестьян и рабов[29]; первые два из них считались совершенно свободными, но княжеские роды имели первенствующее значение. По отношению к России все пользовались свободой действий, но отдельные племена редко соединялись вместе для совокупных предприятий и это обстоятельство сильно ослабляло горцев, а с другой стороны весьма затрудняло окончательное покорение всего Закубанья, так как приходилось иметь дело с каждым родом в отдельности.

Закубанские народы селились аулами, дворов в двадцать каждый, по берегам рек, в глуши лесов, на предварительно очищенных полянах. Поселения отстояли друг от друга очень близко и, нападая на одно, наши войска постоянно сталкивались с жителями соседних аулов, верст на десять в окружности.

Будучи по природе народом воинственным, черкесы владели оружием в совершенстве: кинжал, шашка, ружье и пистолет составляли достояние каждого и в большинстве случаев дарились новорожденному мужского пола по прошествии года. С семилетнего возраста уже начиналось систематическое обучение в разных военных упражнениях и постепенно из чумазого подростка вырабатывался лихой джигит и опытный хищник.

Равнины с превосходными лугами и пастбищными местами, на которых жили кабардинцы, бесленеевцы и темиргоевцы, способствовали развитию коневодства, что выработало из населения хороших наездников, слава о которых гремела по всему Кавказу. Нагорные племена сражались исключительно пешими. «Шапсуг рубака, – говорили сами закубанские жители, – абадзех стрелок, а чеченец за завалом крепок»[30]). Скалистые ущелья гор давали немного средств к существованию и волей неволей заставляли искать пропитания в набегах; разбойничество, грабеж стали насущной необходимостью, постепенно вошли в обычай горских народов и сделались неотъемлемым достоянием горцев; желание стать предметом народной молвы, которая как эхо отозвалась бы в самых неприступных ущельях гор, составляло цель каждого горца; тот, кто больше награбил русского добра и срезал русских голов, получал большее значение в глазах толпы; его чтили, его слушали на собраниях и ему охотно подчинялись во время набегов.

В большинстве случаев набеги закубанцев на кордонную линию не были проявлением общей народной воли, а носили частный характер, и только нападения на наши станицы и укрепления решались на общих народных собраниях[31]). Обыкновенно какой-нибудь джигит вызывал охотников на лихое предприятие; быстро собиралась партия в пять – десять человек пеших или 20–30 конных, которая и отправлялась в путь; по глубоким оврагам, через едва проходимые чащи пробирались черкесы на хищничество; ночь проводили они на коне, днем отдыхали, искусно избегая встречи с нашими войсками; подкравшись скрытно к берегу Кубани, черкесы начинали высматривать удобное место для переправы и зорко следили за всеми действиями кордонных постов, стараясь точно определить места залегания наших секретов. Выждав удобную минуту, партия переправлялась под покровом ночи вплавь через Кубань. Малейшая оплошность, плеск воды, фырканье лошади открывали замыслы хищников. Зловещее пламя сигнального маяка[32] указывало всем о месте прорыва горцев, отовсюду с ближайших постов спешили сюда казаки, форсированным маршем направлялась пехота[33]. Быстро вал казачьих станиц унизывался защитниками, начиналась пальба из ружей и орудий, набат церковного колокола призывал женщин и детей укрыться за стенами храма. Тревога начиналась повсеместная, а в это время партия хищников, ограничившись угоном нескольких голов скота, а в счастливом случае захватом кого-нибудь в плен, быстро переправлялась обратно. Чем темнее и ненастнее была ночь, чем завывание ветра сильнее, тем скорее нужно было ожидать нападения горцев. Вечное тревожное ожидание сильно изнуряло войска; ни днем, ни ночью не было никому отдыха; хищники рыскали по всем направлениям, подкарауливая жертву.