полная версия

полная версияЖизнь в молитве и любви

В годы управления отцом Брестской епархии открылись Афанасиевский мужской монастырь в деревне Аркадия Брестского района (ныне г.Брест) и Преображенская мужская пустынь в селе Хмелево Жабинковкого района (ныне монастырь, количество приходов увеличилось вдвое, были построены 28 храмов, среди которых Воскресенский собор в г.Брест, восстановлен Свято-Николаевский гарнизонный собор в Брестской крепости. По благословению архиепископа Константина при епархиальном управлении было создано миссионерское братство «Подвижник», которое стало издавать информационно-просветительскую газету «Духовный вестник».

В 1999 году вышел первый номер «Брестские епархиальные ведомости». Были открыты 60 воскресных школ, налажено духовное окормление пациентов больниц и заключенных.

Архиепископ Константин был в числе организаторов и участников Международной научно-богословской конференции, посвященной 400-летию Брестских церковных соборов, состоявшейся в Бресте в сентябре 1996 года. Любовь отца к людям, горячие молитвы и вся его жизнь, посвященная служению на благо Православной Церкви, дала ему ту известность, которая живет в памяти многих людей и, надеюсь, будет жить дальше.

Отец очень уважал и любил митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси. Взаимностью отцу отвечал и митрополит Филарет, которому я сердечно за все благодарен.

Приветствие митрополита Филарета

Низко кланяюсь всем, кто заботился об отце, помогал ему, помнит и молится о нем.

Прошу Вас, вспоминая о владыке Константине, помнить слова его благословения:

«ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА, ПОМОГАЙТЕ ДРУГ ДРУГУ, где любовь, там и Бог. Молитвенно желаю Вам сил, духовной радости и богатой милости Божией. МОЛЮ МАТЕРЬ БОЖИЮ, ЧТОБЫ ОНА ПОКРЫЛА ВАС СВОИМ АМОФОРОМ, ПОМОГАЛА ВАМ И ЗАЩИЩАЛА ВАС ОТ ВСЯКИХ БЕД И НЕСЧАСТИЙ. ДА ХРАНИТ ВАС БОГ».

С любовью во Христе ко всем читающим, сын владыки Константина – Андрей.

И. Г. Журавлева

крестная Наташи, внучки владыки

Священника – о.Константина Хомича, будущего архиепископа Константина, я впервые увидела в семилетнем возрасте, когда вместе с родителями переехала в г.Добруш Гомельской области. К нему назначили псаломщиком моего отца, Геннадия Александровича Юнацкевича. С 1957 года по 1963 год (до отъезда Хомичей из Добруша) мои родители были очень дружны с отцом Константином и матушкой Александрой.

Мне запомнилось первое впечатление. К нам вышел жизнерадостный, улыбающийся батюшка в подряснике с нагрудным крестом (в последующем я всегда видела его только в подряснике, в другой одежде ни в городе, ни дома его не помню). Батюшка дал мне конфету, погладил меня по голове и стал разговаривать с моими родителями. А я дернула маму за руку и говорю: «Мама, а наш батюшка так похож на Боженьку, у него такие добрые глаза». Взрослые замолчали, посмотрели на меня и продолжили разговор.

Впоследствии мне часто приходилось бывать в доме Хомичей, потому что моя мама, Христина Ивановна, иногда более чем на неделю уезжала в Лахву к больной матери, а меня оставляла с матушкой Александрой. До возвращения мамы я жила в доме батюшки, оттуда же ходила в школу. Матушка Александра звала меня внучкой и я ее очень любила. Сын Андрей учился тогда в Ленинграде, только приезжал на каникулы и, естественно, все были рады ребенку в доме.

Было тяжелое богоборческое время. Преследовали верующих, закрывали церкви. К батюшке всегда приходили прихожане по разным вопросам. Люди его очень любили.

В школе меня дразнили «попадьей», но я была решительная и защищала себя отчаянно. Прихожу домой заплаканная, батюшка посадит рядом с собой, погладит по голове, поговорит и становилось так спокойно. В школе были проверки, есть ли у детей на шее крестик, поэтому крестик, идя в школу, приходилось снимать. Однажды в школе только у меня расстегнули ворот платья и посмотрели, есть ли крестик, сказали: «Ты смотри, у нее нет крестика?!».

Как то мама была в отъезде и оставила меня у матушки Александры, а у меня сильно заболел живот. Матушка Александра заволновалась и позвала батюшку. Я лежала на кровати, батюшка положил мне руку на голову и сидит молча. Я понимала, что он молится, но удивилась, почему руку держит на голове, а не там где болит – на животе. Незаметно я уснула, а утром проснулась без боли. Потом были еще случаи, когда батюшка так же мне помогал. Придет, посидит рядом, руку на голову положит и я выздоравливала.

Матушка Александра и о.Константин жили скромно, но никогда не отказывали в помощи не только моим родителям, но и всем нуждающимся. Мои родители жили очень бедно, потому что мой отец был до войны репрессирован, как сын репрессированного священника, которого сослали на Соловки и там дедушка погиб. Началась Великая Отечественная война и отца направили в штрафную роту. В боях он получил тяжелые ранения и его, за хороший почерк, оставили писарем при штабе. Моего отца посмертно реабилитировали в 1986 году, а дедушку, посмертно, – в 1989 году.

После войны отец стал работать псаломщиком в церкви. Мама, когда еще не была за ним замужем, закончила курсы председателей сельсовета и была направлена работать в глухую деревню. Она была верующим человеком, ходила в церковь, всегда руководила хором, хоть светским, хоть церковным, Так как мама имела престарелых родителей в Лахве, то она обратилась в Исполком г.Лунинец с просьбой перевести ее в Лахву. Но ей сказали: «Ты же в церковь ходишь! Выбирай или церковь или сельсовет». Мама выбрала церковь и согласилась выйти замуж за отца, тихого, молчаливого и доброго человека. Маму вызвали в НКВД: «Как это так, ты получила образование и выходишь замуж за псаломщика?». Мама посмотрела на сотрудника НКВД и говорит: «Я согласна выйти замуж за вас». Сотрудник НКВД засмеялся и больше ее никогда не трогали. Мама вышла замуж за отца и когда отца назначили псаломщиком в г.Добруш, она стала управлять хором в церкви г.Добруш.

Во времена «хрущевщины» богоборческая власть начала вокруг разрушать церкви. Как только люди узнали, что собираются закрыть церковь в г.Добруш, то прихожане не уходили из церкви несколько дней. Батюшка Константин, мой отец и прихожане молились в церкви. Помню, мама с матушкой Александрой готовили бутерброды, чай и кормили людей в храме. Подъехали богоборцы к церкви, двери им не открыли. Потребовали выйти из церкви, а люди отвечали: «Мы из церкви не выйдем, если будете рушить, то вместе с нами». Уехали и церковь не тронули.

У о.Константина был большой цветник во дворе, в огороде овощи и он всегда трудился один, жалел матушку и не позволял ей работать в огороде, говорил: «Я сам».

Таких добрых и приветливых людей, как о.Константин и матушка Александра, я больше не встречала. Мои родители очень любили и уважали их.

Я часто видела, как батюшка ежедневно утром и вечером подолгу молился стоя на коленях. За стол всегда садились с молитвой. Я считаю, что это был святой человек, постоянно пребывающий в молитве. Он был очень терпеливым, всегда говорил: «Христос терпел и нам надо терпеть. На все воля Божия».

В доме батюшки я видела доброту, любовь, честность, порядочность и потом старалась все это прививать моим детям.

Когда сын батюшки с женой привезли из Ленинграда и оставили дедушке и бабушке полугодовалую дочь, было решено ее крестить. В доме была крестильная. Меня взяли крестной, я держала Наташеньку на руках, она была тяжеленькая и мне иногда помогала матушка. Батюшка совершил обряд крещения. Во внучке матушка и батюшка души не чаяли.

Иногда ночью коммунисты привозили окрестить ребенка на скорой помощи. А утром, когда я шла в школу, меня какие-то дядьки спрашивали: «Почему ночью к батюшке приезжала скорая помощь?». Я отвечала: «Не знаю, может матушке было плохо». Меня мама научила никогда никому ни при каких обстоятельствах не рассказывать об увиденном и услышанном в доме батюшки

Нашелся злой человек, который навредил о.Константину, натравив на него уполномоченного по делам религий, злостного атеиста. Уполномоченного все боялись. Как только он появится в Добруше, значит жди неприятностей. За то, что о.Константин крестил ребенка коммуниста, уполномоченный, угрожая отнять справку (без нее священник не имел права работать), потребовал в 24 часа выехать со всем имуществом из Добруша в деревню Красное, где не было жилья для священника. Очень тяжело все пережили это расставание.

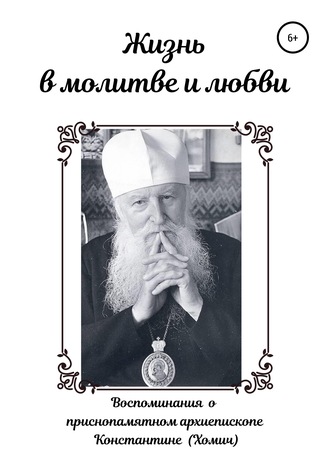

Я благодарна Богу, что мне посчастливилось знать о.Константина и наблюдать его молитвенную жизнь. Отмеченный высокими церковными наградами за большие духовные труды архиепископ Константин достойно похоронен на территории Брестского кафедрального собора.

Царство Небесное дорогому архиепископу Константину (Хомич).

Н. М. Светличная

духовная дочь владыки Константина

К владыке Константину я попала после поездки в Жировичский монастырь, где молилась Божией Матери о духовном наставнике, в котором в то время очень нуждалась. После этой поездки моя знакомая Надежда и привела меня к владыке Константину.

Благословляя меня, владыченька сразу приветливо сказал с улыбкой: «Наша Наташа». После такой доброй встречи я с радостью стала ходить к владыке вместе со своим сыном Алексеем. Уже после первой встречи я поняла, что по молитвам Пресвятой Богородицы обрела духовного отца. Двери его дома всегда были открыты для самых разных посетителей. Шли за духовным советом, молитвой, утешением.

В маленьком домике, что во дворе у кафедрального собора, владыка занимал две небольшие, очень просто и скромно обставленные комнаты. В первой комнате стоял диван, рядом с ним стул, телефон, напротив – банкетка, на стенах – иконы, фотографии. Здесь он принимал посетителей. Вторая комната была его спальней.

К владыке я всегда входила с трепетом и страхом Божиим – как-то он посмотрит, куда посадит?. Владыченька встречал обычно с радостью. Взгляд владыки был добрым, но проницательным, казалось, он видит тебя насквозь. Как под духовным «рентгеном», под взглядом владыки открывались в истинном свете все принесенные к нему проблемы. Еще не сказав ни слова, ты чувствовал: в том, что случилось, виноват сам. Нагрешишь, он посадит напротив и, ведя какой-нибудь совсем простой разговор, время от времени поглядывает испытующе. Владыка никогда не обличал прямо, не ругал, но рассказывал о ком-нибудь похожую историю, и ты понимал, что это для тебя рассказано. Со временем я начинала понимать, что ни одного слова владыка не говорит просто так. «Кто имеет уши слышать, да слышит!» (Мф. 25:30)

Иногда для вразумления владыченька давал прочесть книгу, открыв в ней нужную страницу. Однажды он дал мне прочесть в какой-то книге главу «О ядовитых змеях». Тогда я восприняла это, как прозорливое обличение моих грехов.

Однажды владыченька сказал мне: «И рад бы в рай, да грехи не пускают». Случалось приходить и с настоящей обидой. В таких случаях владыка сажал рядом с собой, внимательно и сочувственно выслушивал, давал советы: «Надо потерпеть», «надо уступить», «лучше думать хорошо и не думать плохо». Эти советы были нехитрыми правилами его собственной жизни и исходили из глубокой веры в то, что «на все воля Божия». И примером своим владыка назидал не меньше, чем словом.

Одна верующая спросила как-то: «Как, Владыка, можно научиться хоть малой доли Вашего смирения и терпения?» Он задумался и очень серьезно ответил: «Этому нельзя научиться».

Во владыке поражала необычайная тактичность и высочайшая интеллигентность. Хотя и родился владыка в полесской глубинке, в простой крестьянской семье, он с одинаковой мудростью умел понимать людей самого разного положения. Я не помню за все время общения с ним ни одного грубого или резкого слова. О согрешивших говорил владыка с сожалением.

Владыка больше говорил о хороших людях, хороших книгах. И часто добавлял: «Очень хороший человек!», или: «Очень хорошая книга!». Очень любил дарить духовные подарки своим чадам. В кармане его подрясника всегда находилось что-то нужное: маленький карманный молитвослов, иконка или крестик. Отдавая иконку или крестик, владыка вначале крестился и прикладывался к ним, своим примером учил, как правильно относиться к святыням. Немало дарил он больших серьезных книг. По нашей просьбе владыка подписывал книги и календари, которые дарил. Все духовные чада владыки хранят теперь как святыню его письменные пожелания: «С любовью! Константин – Епископ (а позже – Архиепископ) Брестский и Кобринский» или «На молитвенную память». На вопрос «Что лучше подарить начинающему ходить в храм?» отвечал: «Закон Божий».

Владыка был хлебосольным и гостеприимным хозяином. Он не любил трапезничать сам, шутя, говорил: «Сам съешь хоть вола – одна хвала». После молитвы и благословения трапезы владыка приглашал нас к столу. Он вкушал пищу в молчании, но был внимателен к нам и пододвигал простые, но вкусно, с молитвой приготовленные блюда. Их готовили его хозяйки – Мария Васильевна, затем Мария Степановна. Эти благословенные владыченькой трапезы не только насыщали, но и лечили, и очищали. По рассказам владыки, сам он, в бытность свою наместником Жировичского монастыря, иногда «кулинарил»: по своему рецепту квасил капусту, делал драники и выпекал пироги.

Когда мы уходили домой, владыченька всегда провожал нас до дверей дома. Зимой помогал одеться – подавал пальто, а потом, стоя на пороге, крестил нас рукой, благословлял на дорогу. Это также был урок повседневной благочестивой христианской жизни. Теперь я так же крещу сына, когда он уходит из дома.

Люди любили владыку, чувствуя его доброту, пастырскую заботу и внимание к своим просьбам и нуждам. С большой радостью шли к нему за благословением, встречали его на выходе из собора после службы. Всегда у владыки находилось приветливое нужное слово для всех, кому оно было необходимо. В народе владыку называли «наш ангел-хранитель». Его молитвы о нас грешных Господь слышал и помогал. Тому есть немало свидетельств.

Летом 1996 года владыку положили в областную больницу с больными ногами. В день памяти св. прмч. Афанасия Брестского (2 августа) по обычаю всю ночь был открыт Свято-Симеоновский кафедральный собор. Люди приходили помолиться о своих нуждах, читали акафист. Во втором часу ночи я ушла из собора домой. На следующий день приехала навестить владыку в больнице, а он в разговоре вдруг, улыбаясь, спрашивает: «А не страшно одной по улицам ночью ходить?», хотя я ему об этом не говорила.

Именно на это время пришелся юбилей владыки – 60 лет со дня рукоположения в священнический сан. После воскресной Литургии большой хор собора под руководством регента Анны Лялиной поехал поздравить владыку с юбилеем. Хористы горели желанием порадовать владыченьку и повидаться с ним. Одновременно с хором приехали и соборные батюшки, и в маленькой одноместной палате стало тесно. Хористы с большим подъемом пропели «Многая лета». Владыченька с большой радостью принимал поздравления.

Пение хора привлекло внимание всего отделения. В дверь палаты заглядывали медицинские работники и больные. Когда хористы вышли в коридор, их расспрашивали, что за необычный больной лежит в отделении и по какому случаю такое торжественное пение нарушило больничную тишину.

Владыка не благословлял подавать деньги пьющим нищим, говорил: «Лучше давать хлеб», не благословлял ходить на службу в другие, более отдалённые от дома, храмы. Не благословил владыка поездку сына на полгода в Америку в 10-м классе, сказав: «Теперь самолеты часто бьются». Хотя, конечно, это было не главная причина (от какого духовного вреда уберег владыка душу сына, знает один Господь). За неисполнение благословения владыка никогда не упрекал. За это наказывал Господь. Однажды я ослушалась владыку и наступило немедленное наказание – довольно продолжительная болезнь. Это вразумило, я больше не позволяла непослушания. Владыченька часто говорил: «Послушание выше поста и молитвы».

Бывало, идешь к владыке со сложным вопросом и не знаешь, как о нем заговорить. Придешь, а у владыки сидит другой человек и в их разговоре звучит ответ и на мой вопрос.

Как-то зашел при владыке разговор о близкой кончине мира. Владыка выслушал и спокойно ответил словами Евангелия: «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Мф. 24:36).

Зашла как-то к владыке женщина и стала рассказывать, что она «пророчица», что «Бог послал» ее «возвещать людям о грядущих судьбах мира». А владыка слушал-слушал, а потом с улыбкой спросил у женщины: «А вы здоровая или больная?»

Ясно и просто сказал владыка о загробной участи некрещеных людей. Однажды к нему подошли родственники погибшего летчика, он прыгал с парашютом и разбился. Они спрашивали владыку, можно ли его помянуть в церкви и назвали его имя. На это владыка ответил: «Пусть называют его каким хотят именем, но раз он некрещеный, Бог его не знает». О паспортах говорил спокойно: «А как же жить без паспорта?».

Владыка часто гулял во дворе собора. Как-то к нему подошел пожилой мужчина – учитель-пенсионер, и спросил: «Скажите, святой отец, до каких пор будет продолжаться неразбериха в нашем государстве?». Владыка ответил: «Я не политик, но только вижу, что теперь и храмы открыты, а люди не ходят и не молятся. Если так и будет, то мы погибнем, а на наше место придут другие».

Когда владыка молился в центре храма, стоя на архиерейской кафедре, вокруг него на кафедре всегда сидело много маленьких детей. Мама одного такого малыша вспомнила, что удерживала сына, не пускала к кафедре, но владыка услышал, оглянулся и сказал: «Пускай сидит» и погладил малыша по головке.

С особым духовным подъемом, с особенной радостью служил владыка в праздничные службы, особенно на Пасху. На службе с участием владыки особенно чувствовалось, что это «Праздников Праздник и Торжество из Торжеств». Голос владыки неутомимо звенел всю службу. Отступали годы и немощи. Его радостное «Христос Воскресе!» отзывалось в сердце такой же искренней радостью. Мне особенно памятна Пасха 1999 года – последняя, на которой служил владыка (я тогда пела в хоре). Из-за болезни ног владыка на крестный ход не пошел, но вышел со священниками в притвор. Здесь в притворе еще до крестного хода хор встретился со священством, и я увидела владыку. Он весь преобразился: его большая белоснежная борода сливалась с белым пасхальным облачением, неземная радость в глазах и во всем его облике, переполняла владыку. Он весь сиял. Думаю, что это было сродни явлению благодати, описанному в житии св. прп. Серафима Саровского, и пасхальная радость, как благодатный огонь, дарована была владыченьке раньше, чем всем нам.

Любимыми святыми владыки Константина были Святитель и Чудотворец Николай и Святая блаженная Ксения Петербургская. Он и сам им молился и нам советовал.

Особенным духовным примером был владыка в дни своих болезней. На вопрос о том, как он себя чувствует, неизменно отвечал: «Хорошо!». Он никогда не жаловался и не роптал. И только самый тесный круг врачей и близких знал, какие физические страдания испытывал порой владыка. О том, что ему действительно нездоровится, можно было догадаться только по его отрешенному молчанию.

Своим терпением владыка и нас учил терпению, а своим страданием – состраданию. Когда мы болели владыченька в утешение говорил: «Болезнь выше поста и молитвы». Владыка не только утешал, но и исцелял. Одна слушательница воскресной школы при кафедральном соборе рассказывала, что у нее сильно болел желудок, и владыка дал ей лекарство. Она пришла домой, выпила и почувствовала, что боль прошла. Посмотрела на название лекарства – оказалось, что это таблетки от головной боли. С удивлением она позвонила владыке и сказала: «Владыка, что за лекарство Вы мне дали?» А он спросил: «Ну, что, помогло?», и засмеялся (к сожалению, имени слушательницы я не помню).

Как-то хозяйка владыки Константина, Мария Степановна, подарила часть картонной подкладки от митры владыки Константина. Она источала тонкое благоухание, которое сохранилось и спустя 9 лет. Прикладываясь к ней, мы чувствуем благодатную целительную силу, которая исходит от нее, как от любой другой святыни.

Дожив до 89 лет, владыка Константин был старейшим правящим архиереем. Когда кто-либо сочувственно говорил о его старости, он, шутя, отвечал: «Я не старый, я взрослый».

Нередко к владыке приходили просить благословение на поездку в монастырь или к Старцам. Он благословлял. Однажды, после такой поездки к отцу Николаю на остров Залита, верующие рассказали, как отец Николай встретил их словами: «Зачем вы ездите ко мне, если у вас в Бресте есть свой Старец – владыка Константин».

Владыка был для нас живым примером послушания старшим по званию и – уважения к младшим. Он рассказывал, что как-то, вместе с митрополитом Филаретом, был приглашен на званый обед. Митрополит за столом говорил, а владыка молчал. Когда хозяин поинтересовался, почему молчит владыка, он ответил: «Когда старшие говорят, младшие слушают». С младшими владыка был прост, радушен. Когда владыченька был здоров, он много звонил по телефону, одинаково радушно беседовал с ближними – старшими и младшими, подавал и нам пример доброжелательного внимания к ближним.

Необычайная духовная мудрость, кротость и смирение помогали владыке Константину в его отношениях с советскими безбожными властями в период его семьнадцатилетнего служения наместником монастыря. Не раз, по рассказам владыки, монастырь хотели закрыть. Владыку вызывали власти, предъявляли обвинения, нередко незначительные. Владыка никогда не спорил и отвечал просто: «Конь о четырех ногах, и тот спотыкается, а я человек. Простите мне, грешному». Его отпускали и монастырь не закрывали (по его любимой пословице, «И волки были сыты, и козы целы»).

Владыка был высок ростом, хоть и согбен годами; со светлой «паче снега» длинной седой бородой; большими, необычайно добрыми, глазами; приветливой, детской улыбкой; в подряснике и камилавочке, с посохом в руке. Всем своим обликом он напоминал любимых православных Старцев: Серафима Саровского и Амвросия Оптинского. Кто-то из почитателей владыки нарисовал и подарил ему портрет Амвросия Оптинского, удивительно похожий на владыку.

В подряснике и камилавочке, с посохом в руке, выходил владыка на прогулки за ворота соборной территории. Его можно было встретить на улицах Бреста, в магазине, на почте. Везде его встречали с радостью и любовью.

Со страданием и скорбью говорил владыка о расстреле Государя Николая Александровича и Государыни Александры Федоровны, и особенно об изуверской жестокости палачей, добивавших ни в чем не повинных их детей. Именно у владыки, летом 1999 года, я впервые услышала о начавшемся чудесном мироточении иконы Царя-Страстотерпца. Кто-то из паломников, побывавших в Дивееве, передал владыке кассету с голосами свидетелей чуда Божия, открывающего святость Царской Семьи. Владыка благословил заказывать панихиды по убиенным членам Царской Семьи и дома читать им акафист (еще до официального прославления). Родившись при Государе Николае Александровиче, в 1911 году, Владыка дожил до официального прославления Царской Семьи в августе 2000 года. Через месяц после этого эпохального события Господь и Матерь Божия призвали к себе своего верного служителя. Но жизнь не кончается с земным успением – в это мы веруем.

По своем успении владыка собрал у своего гроба всех своих духовных чад. Первую ночь гроб с телом владыки стоял в епархиальном доме. Духовные чада сидели у гроба всю ночь и вспоминали владыченьку, его жизнь и любовь ко всем нам. Когда Господь призвал к себе нашего дорогого владыченьку, в течение нескольких лет я не могла утешиться, скорбела и горько плакала, меня не покидало чувство невосполнимой утраты. Без владыченьки мы осиротели и были как растерявшиеся овцы, потерявшие доброго и мудрого пастыря.

По благословению митрополита Филарета, к великому утешению всех любящих владыку Константина, он похоронен во дворе Свято-Симеоновского кафедрального собора, с которым связаны последние 10 лет его служения. Мы очень благодарны митрополиту Филарету за это благословение. Для тех, кто любит владыку Константина, помнит его, он – жив. Помогает, утешает, исцеляет.

Первое исцеление от сильной головной боли получила я, грешная, приложившись к могильному кресту владыки на Страстной неделе в 2002 г. и после этого в течение последующих семи лет я получала исцеления головной боли от могильного креста владыки неоднократно. Во время чтения в Брестском кафедральном соборе акафиста Святому Преподобному Амвросию Оптинскому, я, грешная раба Божия Наталья, помогала во дворе собора рабе Божией Валентине в обрезке роз. С нами работала также раба Божия Ольга. Из-за моей неосторожности, Валентина нечаянно ударила меня в левый глаз деревянной ручкой секатора. Удар был настолько сильным, что я опасаясь кровоизлияния в глаз, чувствуя сильную боль, побежала к могилке владыки Константина, помолилась и приложила ушибленный глаз к его могильному кресту. Потом я насыпала в тряпочку земли с владыкиной могилы и приложила ее к глазу. На скамейке около могилы я почти 10 минут молилась о упокоении святой души владыченьки и об исцелении глаза. Я чувствовала как съежившееся от ушиба место, постепенно распрямляется и успокаивается. Придя в себя, я пошла в собор и возблагодарила Бога, Пречистую Богородицу и Святого Преподобного Амвросия Оптинского и владыку Константина. Когда я вернулась к Валентине, то она и Ольга засвидетельствовали чудо моего исцеления: глаз был абсолютно здоров, без малейших следов ушиба, боль также прошла. Это также засвидетельствовали работница иконной лавки Брестского Свято-Афанасиевского монастыря раба Божия Любовь и мой сын Алексей.