полная версия

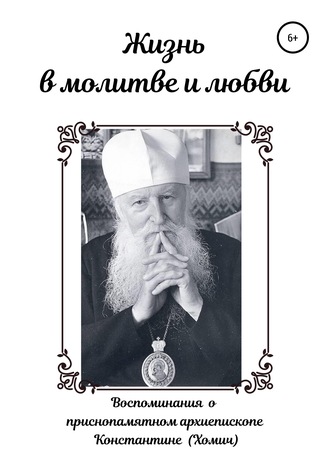

полная версияЖизнь в молитве и любви

Родители в селе Охово, 1947 год

Церковь в с. Охово находится на кладбище, рядом с которым были собраны и установлены прихожанами для священника старенький домик и сарай, привезенные из какой-то деревни.

Снимок домика в с. Охово сделан в 2005 году, когда я посещал места моего детства.

В сарае содержались коза и куры. Был небольшой огород, где отец выращивал немного картошки и овощей. Кроме этого прихожане делились с батюшкой картошкой, хлебом и молоком. В деревне не было электричества, радио. Священнику было запрещено продавать дрова, поэтому обогревались русской печью, которую топили торфяными брикетами, а растапливали «косточками», собираемыми в лесу. Питьевую воду носили из соседнего хутора в 300 метрах от нашего дома, где был очень глубокий колодец.

Служению в церкви отец отдавал все силы. Отец говорил: «Вера в Бога может прийти к человеку и тогда он счастлив, а может не прийти и тогда он несчастен. К сожалению не всем дано это понять до конца жизни». Эти слова отца я благодарно оценил, придя в пожилом возрасте к искренней вере в Бога.

Чаще всего в воспоминаниях видится мне отец на коленях, со свечой в руках, молящимся в доме ночью перед иконами. В любое время суток, в лютую непогоду отец безропотно уезжал или уходил со Святыми Дарами на груди в соседние деревни причащать тяжелобольных или умирающих прихожан.

На захоронении в с. Охово

Мама помогала отцу на службах или при совершении треб, исполняя роль псаломщика.

На храмовом празднике в с. Охово

На всю жизнь запомнил я, семилетний мальчик, мамину христианскую воспитательную работу, проведенную со мной. Случилось так, что это послужило мне серьезным нравственным уроком. Дело в том, что наш церковный дом находился на хуторе у кладбища. Кладбище было заросшее вековыми деревьями и кустарниками. В лунную ночь из окна дома были видны могильные кресты, а при сильном ветре был хорошо слышен шум от деревьев. Когда ночью родителей вызывали к умирающему прихожанину, а чаще – в одну из соседних деревень: отца, как священника, а маму, как медицинского работника, я оставался один в доме, мне было очень страшно. Казалось, что волки «могут прыгнуть в окно» и «бандиты-грабители прячутся за дверью или под кроватью». В послевоенные годы был разгул бандитизма.

Однажды, вернувшиеся под утро родители заметили мой страх, поэтому мама мне очень убедительно объяснила: «Бояться должен только тот ребенок, у которого нет Ангела-хранителя, т.е. не крещеный ребенок, или от которого ушел Ангел-хранитель. А уходит Ангел-хранитель от детей, когда они не выполняют Заповедей Божиих: воруют, ленятся в учебе, не уважают родителей и старших, не молятся, не делают добрых дел».

При этом мама постаралась меня убедить, что Ангел-хранитель такой сильный, что может легко защитить меня как от множества волков, так и от бандитов. Так как я очень хотел иметь сильного защитника – Ангела-хранителя, то у меня никогда не было помыслов украсть, обмануть, нагрубить родителям, полениться, совершить хулиганский поступок или еще чем-то нарушить Заповеди Божии. Я стал очень стараться говорить только правду, защищать младших, помогать пожилым людям и совершать другие добрые поступки, только чтобы Ангел – хранитель был со мной. Я перестал бояться!

Как важно, по моему мнению, этим воспитательным методом руководствоваться родителям сегодня, спасая детей от совершения безнравственных поступков.

Глубоко врезаются в детскую память случающиеся тяжелые переживания в семье. В 1947 году в наш дом зашли представители районной власти с «предложением» подписаться на послевоенный заем. Обязательная сумма займа, ими названная, была непосильной для родителей. Отца увели и заперли в сыром и холодном погребе. Маме сказали: «Пока требуемой суммы денег не найдешь, твой поп будет находиться в погребе». Представляю, какие переживания достались на долю мамы, если она всегда выдержанная, пережившая войну и фашистский концлагерь, кричала: «Он слабый, он не выдержит холода и сырости!». Мама сняла со стены ковер и собрала другие вещи для того, чтобы их продать. Часть денег мама выручила за проданные вещи, часть – помогли прихожане и так сообща, собрав нужную сумму, выручили своего батюшку. Думаю, что этот случай отнял у нее много лет жизни. Никогда больше я не видел маму такой взволнованной.

Отец не был физически сильным человеком, но когда возникала необходимость защитить кого-либо, отец всегда решительно вмешивался и разъяренный хулиган становился послушным. Однажды темной осенней ночью в наш домик на хуторе постучалась женщина. Она умоляла помочь остановить ее пьяного мужа, бегающего по полю с ножом, грозившего всех зарезать и сделать поджог. Наш дом имел соломенную крышу, поэтому совершить поджог было очень просто. Отец надел подрясник, крест, взял в руки керосиновый фонарь и решительно пошел в темноту навстречу разъяренному хулигану. Вскоре мы с мамой, дрожащие от страха, услышали, как отец, подойдя к нему спокойно произнес: «Я священник и хочу помочь Вам дойти до дома». Все закончилось благополучно.

Жизнь в деревне, по тем временам, была очень трудной. Старый деревянный дом не имел никаких удобств и был холодным. На кухне вода в ведре зимой замерзала, поэтому приходилось разбивать лед, чтобы взять воду. На улице холодный туалет, посещение которого зимой комментировалось словами: «Сходить на северный полюс». Ездили в лес и собирали сучки от деревьев для растопки печи. Отцу приходилось ходить за хлебом в город, а это туда и обратно составляло тридцать два километра. Отец шутил и успокаивал маму, говоря: «У марафонцев дистанция длиннее».

Для того чтобы нам выжить отец нанимал подводу с лошадью и ездил по деревням своего прихода, заходил в дома и просил у прихожан посильную жертву. Люди делились скудными запасами овощей, зерна, яиц, иногда даже мукой для выпечки просфор в церковь.

Несколько слов об увлечении отца цветоводством и огородничеством. В деревне Охово отец выращивал, кроме необходимых для пропитания овощей и фруктов, также виноград и арбузы. Мне поручалось встречать стадо коров, возвращающееся с пастбища и собирать «лепешки» на пути следования стада для удобрения огорода. На выращенную отцом тыкву весом 36 килограммов приезжали посмотреть даже ученые из Минска. Все, что сажал отец, прекрасно росло. Он выращивал много цветов. Наш двор летом напоминал оранжерею. Отец старался украшать иконы в церкви выращенными им цветами.

Отец любил детей и они отвечали ему взаимностью. Когда он шел по деревне, дети выбегали к нему навстречу, а он угощал их конфетами, которые всегда хранил в глубоком кармане подрясника.

Запомнился мне случай, связанный с духовным врачеванием отца. Недалеко от деревни Охово на хуторе, хозяин увидел двух грабителей, выносивших из его дома награбленные вещи. Одного из грабителей хозяин догнал и нанес ему топором смертельный удар. После чего, на нервной почве, перестал спать, есть и не мог работать. И тогда он обратился к отцу за советом, как избавиться от душевных мук и ночных кошмаров. Отец благословил его стоять на паперти храма несколько служб и просить всех входящих в храм молиться за него, убийцу. Выполнив это, мужчина выздоровел.

Дорога в город проходила рядом с нашим хутором. Автомашины по этой разбитой дороге не ездили. Отец выходил к дороге, по которой люди из соседних деревень пешком возвращались из города, и приглашал уставших людей отдохнуть и перекусить. Обычно это были пожилые люди, возвращающиеся из города с купленным там хлебом. Люди с благодарностью принимали пищу и отдых, а отец радовался.

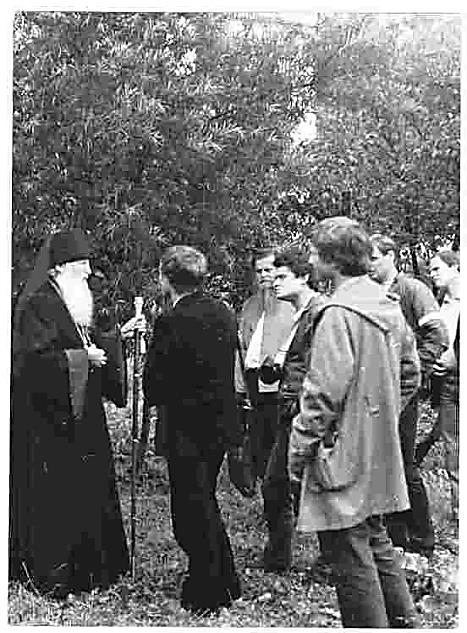

В 1955 году отец был переведен настоятелем Свято-Николаевского молитвенного дома в г.Добруш Гомельской

обл. На фото приезд архиепископа Питирима.

Любовь прихожан к отцу и его христианский образ жизни раздражали уполномоченного по делам религий при Гомельском облисполкоме.

В 1962 году я приехал в Добруш к родителям в отпуск (после окончания института в Ленинграде). В церковный двор зашел уполномоченный по делам религий, увидев меня во дворе и узнав, что отца дома нет, посмотрел на цветочную клумбу и зло сказал в адрес отца: «Устроил тут рай на земле! Пусть зайдет в Исполком ко мне». Оказалось, что уполномоченный решил убрать отца из г. Добруш. Он обвинил его в том, что отец крестил ребенка коммуниста, который, якобы, не давал на это своего согласия. Отец был насильственным путем «в 24 часа» переведен на приход в маленькую деревню Красное Гомельской области, где была домовая церковь. Перевод был оформлен кощунственно: «по собственному желанию». Не выполнить требование уполномоченного «убраться в 24 часа» было нельзя, так как справка, дающая право работать священником, была бы уполномоченным отнята немедленно.

Для проживания в деревне Красное была арендована у одного из жителей старенькая избушка, в которой хозяин держал кур. С помощью прихожан избушку за ночь привели в порядок, а я с товарищами всю ночь перевозил на грузовой машине из Добруша родительские вещи и мебель. Родители прожили там до 1969 года (до смерти мамы). Слова умирающей мамы: «Береги отца, он у тебя святой», помню всегда.

Спустя год после переезда отца в деревню Красное я поехал к уполномоченному, чтобы выяснить почему он не оставляет отца в покое, чиня все новые к нему придирки и угрожая отправить его в "гардеробщики, сторожа или дворники". Мой разговор с уполномоченным длился недолго. Я начал его словами: «Прошу Вас поговорить со мной не как уполномоченный по делам религий с сыном попа, а как коммунист с комсомольцем и объяснить мне причину столь негативного отношения к отцу». На этот вопрос уполномоченный ответил: «Когда я был комсомольцем и увидел у своей матери крестик, я перегрыз его зубами. Раз ты не борешься с иконами и другими религиозными предметами отца ты для меня не комсомолец». Вскоре единственный сын уполномоченного покончил жизнь самоубийством. Видимо это явилось причиной пересмотра им воинствующего атеистического поведения, потому что в 1969 году, после смерти моей мамы, он дал отцу положительную характеристику, которая позволила ему принять монашеский постриг и переехать для проживания в Жировичский Свято-Успенский монастырь под покров чудотворной Жировичской иконы Божией Матери. Прощаясь с отцом уполномоченный неожиданно сказал ему: «Если вам будет нужна моя помощь, обращайтесь».

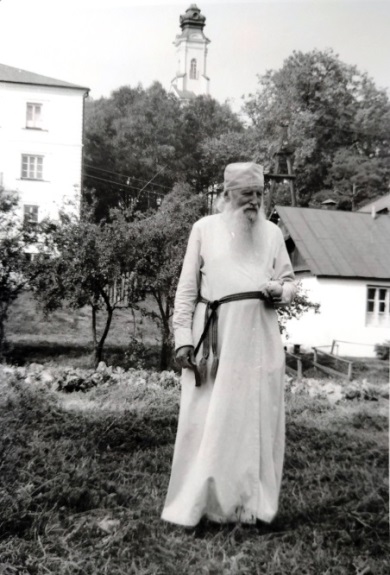

Предсказание юродивой начало сбываться в 1969 году. Отец был вызван в Минскую епархию, где архиепископ Минский и Белорусский Антоний (позднее митрополит Ленинградский и Новгородский) благословил отца на монашеский постриг с именем Константин и на переезд в Жировичский монастырь (Гродненская область). Отец более 17 лет был Наместником в этом монастыре.

Назначение отца наместником Жировичского Свято-Успенского монастыря произошло в годы активного богоборчества.

Несколько раз монастырь был под угрозой закрытия. Как мне довелось слышать от людей, во многом по стараниям наместника архимандрита Константина, у монастырской братии с местной властью сложились бесконфликтные отношения. Денежными переводами, посылками с вещами и продуктами, а также деньгами, которые привозили паломники (деньги собирались верующими по деревням, поселкам, городам), православные люди поддерживали Жировичскую обитель.

«Мир не без добрых людей и, с Божией помощью, православные люди нас найдут и помогут выжить» твердо верил отец и много, много молился.

Были случаи, когда авторитетные у местных властей руководители колхозов и предприятий бескорыстно помогали монастырю продуктами и овощами (в те годы земля монастырю не выделялась), строительными материалами для ремонта монастырских зданий и построек.

Я был свидетелем добрых и заботливых отношений к отцу директора Слонимского предприятия А. А. Данилина, который не только помогал монастырю овощами (картошкой, капустой, свеклой), но и успокаивал отца словами: «Мы не позволим закрыть монастырь, пока живы». Повесив в своем служебном кабинете большой портрет отца, он объяснял, что «портрет этого человека повышает у меня производительность труда».

Как-то я был свидетелем приезда в монастырь генерала, который хотел попросить благословения у наместника на переезд в Москву в связи с повышением по службе. «Папа, к тебе приехал высокий гость» – сказал я, увидев выходящего из машины генерала. Отец не удивился, для него это не было чем-то особенным. Когда мы познакомились, я спросил генерала: «Как вы не боитесь приезжать к отцу в монастырь и как вы находите для этого время при вашей занятости?». Генерал ответил, что он приезжает к отцу, чтобы «глотнуть кислорода» и что после общения с Константином Андреевичем он становится более спокойным и терпеливым в отношениях с подчиненными. Этот генерал вызвал у меня глубокую симпатию своей интеллигентностью.

В монастыре находился в то время на покое архиепископ Ермоген, который был в опале у Советской власти. За ним велось круглосуточное наблюдение: с кем встречался, о чем говорил, куда выходил и т.д. Помню, как отец помогал владыке Ермогену идти на службу в храм и как величественно смотрелись вместе два седых старца. Отец сочувствовал владыке и заботился о нем.

В монастыре отец много общался с очень близким ему по духу схиархимандритом Иоанном Масловым, мудрым и пре

красным человеком

У о.Иоанна было больное сердце и отец постоянно заботился о нем. Помню, как они оба радовались валенкам с электроподогревом, которые купил отец о.Иоанну, так как у него даже в тепле мерзли ноги. Когда отец со мной заходил в комнату к о.Иоанну, я всегда удивлялся той радости, которую он проявлял в связи с нашим приходом. О.Иоанн радостно выставлял из холодильника на стол все угощения, какие у него

были, будучи чрезвычайно хлебосольным, просил посидеть, поговорить.

В связи с тем, что в шестидесятые годы советскими властями были закрыты Гродненский и Полоцкий женские монастыри, монахини этих монастырей были временно размещены, по благословению Святейшего Патриарха Алексия Первого в отдельном корпусе Жировичского монастыря. После восстановления Полоцкого и Гродненского монастырей монахини вернулись из Жирович в свои монастыри.

Несмотря на то, что схиигумения Гавриила Гродненского Рождество-Богородицкого женского монастыря, по причине тяжелой болезни, вела неподвижный образ жизни, она успешно руководила сестрами-монахинями, любящими и уважающими ее. Столь же высокий авторитет и уважение имела матушка и у моего отца. Много раз в день отец заходил к матушке Гаврииле, чтобы поставить у ее кровати свежие цветы, особенно она любила луговые цветы, и угостить ее «вкусненьким фруктом», посоветоваться, рассказать о монастырских делах и т.д.

Матушка, несмотря на болезненное состояние и неподвижность, вела большую почтовую переписку, принимала паломников, терпеливо и строго вела воспитательную работу среди насельниц и очень много молилась. Я очень любил матушку и, по ее требованию, называл ее бабушкой. Каждый мой приезд к отцу в монастырь немедленно сопровождался вызовом меня к матушке. Она интересовалась международным положением, много расспрашивала о делах, живо и весело вела беседу. Я чту память о матушке Гаврииле и бесконечно благодарен Богу, что мне была дана возможность встретиться с этим удивительным, прекрасным и светлым человеком.

В Жировичском монастыре я услышал от отца очень тепло, с любовью сказанные слова о прихожанке Жировичского монастыря, враче: «наша Наталья Васильевна».

Ныне приснопамятная Наталья Васильевна Ковалева, успешно лечила жителей деревни Жировицы и всех монашествующих в монастыре. В любое время суток она безотказно приходила к каждому нуждающемуся в ее медицинской помощи. Наталья Васильевна была с полнотой одарена Богом добротой, сострадательностью, смирением, терпением и любовью ко всем людям. Очень любил, ценил и уважал Наталью Васильевну мой отец, которому она часто оказывала медицинскую помощь.

В Жировичском Успенском мужском монастыре жили, трудились и молились запомнившиеся мне монахи:

иеромонах Митрофан – кристально честный человек, он бессменно нес послушание в «свечной лавке» и был хранителем монастырских денежных средств;

иеромонах Евфимий – эконом, строгий и по призванию очень экономный;

монах Виталий – талантливый травник;

иеромонах Парфений – садовник, пчеловод, плотник, столяр, каменщик.

Дивным монахом запомнился архимандрит Филипп, эконом монастыря после иеромонаха Евфимия. Архимандрит Филипп был очень добрым ко всем, был мастером на все руки: агроном со специальным образованием, автослесарем, шофером, строителем, хозяйственником. Дружная и спокойная обстановка была при нем в монастыре. Многие паломники стали его духовными чадами и приезжали к нему, в их числе была и приснопамятная матушка Екатерина, работавшая в это время в часовне Святой Блаженной Матери Ксении на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Духовная атмосфера в Жировичском монастыре в 1970–1986 годы была насыщена молитвой, братской любовью, пониманием ответственности за сохранение монастыря. Сколько молитв, сколько любви, терпения, тепла и кротости потребовалось от наместника, чтобы сохранить Обитель!

Приезды в монастырь архиепископа Минского и Белорусского Антония всегда сопровождались общими с отцом поездками на природу в близлежащий лес, который он в шутку называл «Беловежской пущей».

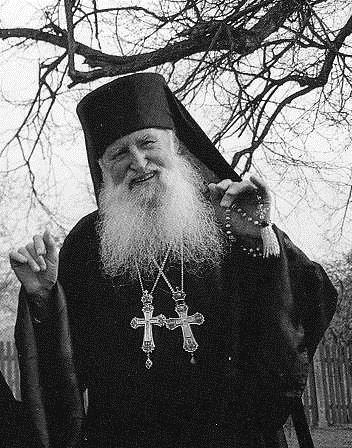

Наместник в "Беловежской пустыни"

Владыка Антоний любил слушать в лесу тишину. Всегда было весело и интересно наблюдать на природе отношения, любящих друг друга отца и владыки Антония.

Однажды отец, идя по лесной тропинке, размахнулся ногой и бросил вперед расстегнутую на ноге сандалию. Владыка Антоний шутливо жаловался матушке Гаврииле, что «наместник в лесу играл в сандальный футбол». На это матушка, рассмеявшись, сказала: «отец наместник, не хорошо играть в футбол при владыке».

Отец обладал даром легко и непринужденно контактировать с людьми. К нему приезжало много людей с житейскими проблемами и вопросами. Отец их утешал и успокаивал. Он всегда спрашивал нового человека: «Как ваше имя, какие у вас трудности?». Постоянному вопросу: «Как вас зовут?» я удивлялся и как-то спросил отца, почему он, даже при коротком общении, задает этот вопрос, все равно ведь не запомнит имени. Отец ответил: «Так надо». Сейчас я понимаю, что молитвенное состояние, в котором отец постоянно находился, позволяло ему незамедлительно помолиться об этом человеке. Словами: «За все благодарите Господа и возносите усердные молитвы о ниспослании нам грешным Его новых милостей» – отец призывал православных людей не роптать, не гневаться, никогда не сомневаться в том, что все в руках Божиих.

Отец никогда не доказывал свою правоту, а всем и всегда говорил: «простите меня». Мне такая кротость не нравилась, но отец успокаивал меня словами: «Поссориться, сынок легко, помириться трудно».

Вот уж воистину как говорят Святые отцы: «Не ищи чудес, а ищи кроткого человека, который есть чудо из чудес».

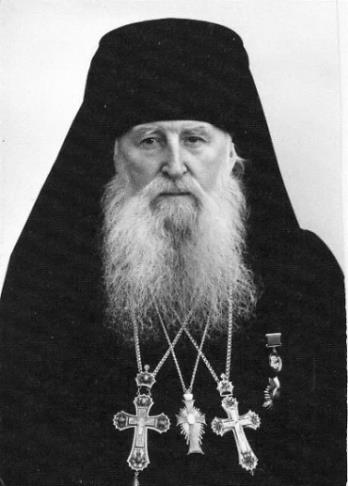

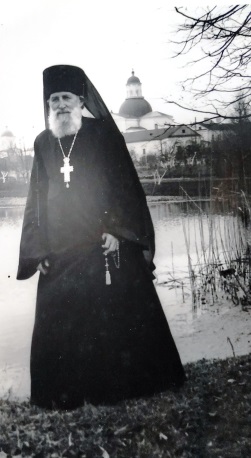

Архимандрит Константин – наместник монастыря

Терпение и неизменная кротость заслуженного архимандрита (два креста с украшениями и патриарший крест) приводили обидчиков отца к искреннему покаянию.

Несмотря на строгие запреты богоборческой власти выполнять какие-либо работы по благоустройству монастыря в годы настоятельства отца Жировичский монастырь обнесли кирпичным забором, отремонтировали Успенский собор, построили гараж.

Приезжая к отцу, я видел ежедневный напряженный труд наместника монастыря. Отец старался не пропускать ни одной монастырской службы, вел большую переписку и разную канцелярскую работу, принимал в монастыре делегации и отдельных паломников. Он с ними беседовал, знакомил их с историей монастыря, интересовался, накормлены ли и как устроены. Многие из тех, кто приезжал к отцу, потом с ним переписывались.

Приведу отрывки из писем:

– Лотко С. Н. из Кишинева писал отцу: «Ваша любовь к людям, как к своим детям, дала мне возможность о многом задуматься, многое пережить»,

– профессор Желько из Югославии, переживающий за судьбу своей страны, писал: «Каждое Ваше слово, каждая карточка, каждое письмо приносит мне в этом угрюмом времени радость и надежду»,

– священник из Смоленска написал: «Всегда с любовью вспоминаю Ваш светлый образ, богомудрую беседу, вкуснейшие яства – духовные и телесные. Спаси Вас Господи! Отдельно хочу сердечно поблагодарить Вас за символичный сувенир – будильник, чтобы мне лениву и окаянну не долго, и не сладко спать…Вы мудры и проницательны – еще раз сердечно благодарю Вас..»,

– архимандрит Евлогий из Милана, обращаясь к отцу, дал следующую оценку посещения монастыря: «Несколько недель уже прошло со дня нашего возвращения в Италию, но наши мысли постоянно возвращаются к Вам, вспоминая Вашу любезность, Вашу любовь и заботу, оказанную нам…. Благодарим Вас еще раз сердечно за все Ваши заботы о нас – посещение Вашего монастыря сияющим светом останется в наших воспоминаниях!».

Проводы гостей монастыря

Отец часто приглашал паломников к себе в келью, угощал их чаем с пирожками собственного приготовления и «драниками», которые ему очень удавались. Отец умел хорошо готовить. Владыка Антоний, приезжая в Жировичский монастырь просил отца приготовить ему что-нибудь и шутил: «В ресторане «Константинополь» все блюда очень вкусные».

Отец не оставил своих увлечений – сажать цветы и поэтому по дороге к монашеским корпусам росло много роз, которые делали еще краше монастырскую обитель.

Удивительной красоты храмы, идеально чистая территория, огромный яблоневый сад, аккуратный участок с ульями, по форме напоминающими маленькие часовни, сказочно таинственный пруд с камышами по берегу и карпами, изредка напоминающими о себе всплесками и являющимися единственными нарушителями тишины на монастырской территории.

Беседа архимандрита Константина с молодежью

Удивительной красоты храмы, идеально чистая территория, огромный яблоневый сад, аккуратный участок с ульями, по форме напоминающими маленькие часовни, сказочно таинственный пруд с камышами по берегу и карпами, изредка напоминающими о себе всплесками и являющимися единственными нарушителями тишины на монастырской территории. Архиепископ Антоний говорил, что «на территории монастыря можно слушать тишину» и это было прекрасно.

У монастырского пруда

Отец очень любил монастырь и со свойственной ему любовью и заботливостью относился к братии монастыря. Если монах заболевал, отец иногда сам готовил ему пищу, ездил за лекарствами, несколько раз в течение дня заходил проведать больного. Такое отношение наместника к братии не могло остаться незамеченным, братия отвечала отцу взаимно любовью и послушанием.

В те времена благочинный монастыря архимандрит Афанасий, позднее архиепископ Пермский и Соликамский (ныне покойный), говорил мне, что ему очень помогает быть сдержанным в отношениях с братией монастыря пример терпения, смирения и совершенной любви наместника к братии.

Отец любил красивое пение на богослужениях и поэтому в Жировичском монастыре часто пели прекрасными голосами, приглашенные отцом семинаристы и диаконы. Песнопения с их участием делало службу воистину «Ангелы поют на небесех».

Очень трудно было в это время сдерживать попытки власть имущих богоборцев закрыть монастырь. Архиепископ Антоний и отец находили защиту от этих попыток самыми невероятными путями. Им оказывали поддержку не только некоторые гражданские чиновники, но и военные в высоких званиях.

Один из ответственных работников Слонимского горисполкома своей атеистической активностью отнял много здоровья у отца. К сожалению он был не единственным воинствующим атеистом. Попытки закрыть монастырь по причине якобы нелояльного отношения монахов к советской власти, провоцировались неоднократно. Свидетелем одной из таких провокаций пришлось быть и мне, когда однажды я находился с кратким визитом у отца в монастыре. Раздался телефонный звонок и, не назвавший себя мужчина предложил привезти в монастырь и подарить много экземпляров православной библии, в то время запрещенной для распространения. Отец отказал ему. Позднее выяснилось, что это была провокационная проверка бдительности Наместника монастыря.