Полная версия

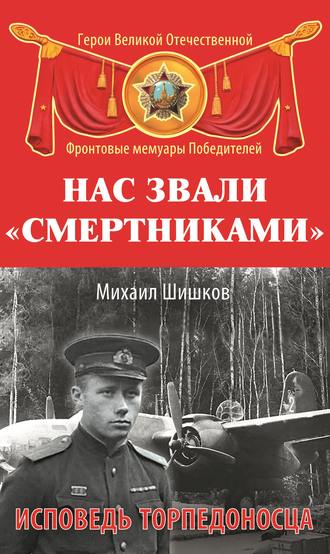

Нас звали «смертниками». Исповедь торпедоносца

Через пару лет, когда стало совершенно ясно, что добровольное создание колхозов провалилось, началась принудительная коллективизация. Отец считался середняком, поэтому нашу семью не тронули. А вот деду не повезло, богатым его признали. Мельница у него была ветряная, которую он построил своими руками. Еще несколько лет назад со всех хуторов свозили к нему зерно на помол, платя соответствующее вознаграждение. Но когда в Кальтовке поставили мельницу с дизельным приводом, даже сам дед стал пользоваться ее услугами, оставив свою простаивать без дела. Постепенно она пришла в негодность.

Имелись у него две рабочие лошади и племенной жеребец, три коровы, овцы и более мелкая живность. При таких исходных данных деда можно было зачислить как в кулаки, так и в середняки, хоть и с большой натяжкой. Все целиком и полностью зависело от субъективного мнения комиссии.

Судьбу решил случай. Очень уж приглянулся руководству свежеорганизованного колхоза дедушкин черный жеребец, статный и здоровый. Еще бы, ведь к нему постоянно приводили кобыл для оплодотворения, само собой разумеется, небезвозмездно. Председатель потребовал отвести его в общую конюшню. Дед, отказавшись сделать это, взял да и продал коня… Сильно обиделся тогда председатель – забрали у деда все, что было: и дом, и скотину… Словом, выгнали на улицу, а дальше – как хочешь. Бабушка умерла как раз в это самое время, дед перешел к нам, а дяде Сереже и его жене с ребенком оборудовали под жилье бывшую баню.

У дяди Устима отбирать было нечего, разве что хромую лошадь, да и ту украли в городе. Поехал в Уфу на маслозавод, решив переночевать у знакомых. Утром встал – нет ее. А в деревне без лошади – бедней некуда… Домой вернулся весь поникший такой, раздавленный. Поле-то надо обрабатывать, чтобы своих четверых детей прокормить.

Насколько я помню, его даже середняком тяжело было назвать, домик маленький, без сеней-пристройки, двери сразу на улицу открывались; дети голые-босые, единственные галоши на всех; коровка, пара овец да поросята… Тем не менее и над ним нависла угроза из-за «кулацких» корней жены. Не желая искушать судьбу, дядя Устим вступил в колхоз, сохранив при этом практически все свое хозяйство.

…Вскоре он стал главным пчеловодом, поскольку был одним из лучших специалистов в этом вопросе. Пацаном я бегал на его пасеку. Что интересно, дядя Устим никогда не надевал сетку, когда работал возле ульев. Она лишь стесняла движения и мешала обзору, ведь пчелы его совершенно не кусали, признавали, наверное. Садились на руки, ползали по ним. Он аккуратно смахнет их и продолжает заниматься своим делом. А меня пару раз куснут обязательно.

– А ты руками не маши, – с улыбкой говорит дядя, – стой спокойно!

Но у меня все равно не получалось заставить себя не дергаться, чувствуя, как ползут под рубаху жужжащие насекомые.

Возле ульев работали в основном одни женщины. Оказывается, пчелы, как и собаки, не любят запах спиртного и, едва учуяв его, начинают беспокойно носиться вокруг улья и жалить. Поскольку мужики, бывало, могли выпить, дядя не брал их к себе в подчинение.

Тем более для изготовления пользовавшейся большим спросом медовухи на пасеке имелись все возможности. Делали ее из отходов, получившихся в результате прокачки меда, в которые добавляли кипяток, хмель, дрожжи или закваску, после чего оставляли для брожения. Сильная штука, пару кружек принял – и готов. Причем чувствуешь себя вполне нормально, а встать не можешь…

Дядя Филипп, единственный кузнец на всю округу, сопротивлялся до последней возможности и вступил в колхоз в самый последний момент, где и продолжил работу по специальности.

Конечно, были и настоящие «кулаки», имевшие до пятидесяти гектаров земли, около пяти лошадей и десятка коров. Некоторые владели мельницами с механическими движками и даже небольшими заводиками. С ними поступили жестоко и беспощадно. Оказавших «злостное сопротивление» согнали на станцию, посадили в грузовые вагоны и отправили на Север, куда-то в район Белого моря. Остальных вывезли в район Белорецка и, выгрузив практически на пустой местности, бросили на произвол судьбы. Ладно бы весной, за лето еще что-то можно было бы предпринять для спасения. Так нет же, первую партию вывезли осенью, а вторую – зимой. Погибли люди от голода и холода, едва ли кто уцелел. Некоторых из них я знал лично….

Оставшихся хуторян начали постепенно переселять в ближайшие села. В общем, резали по живому… Ситуация более-менее нормализовалась только к 1940 году…

Нужно ли было проводить коллективизацию в принципе? Думаю, да. Ведь индустриализация требовала огромного количества рабочих рук. Где их взять? Только из деревни, где до революции проживало около восьмидесяти пяти процентов всего населения России. Вопрос в том, чтобы это сделать с максимальной эффективностью и минимальными потерями…

Но, как часто происходит, даже самую прекрасную и прогрессивную идею можно совершенно испохабить непродуманной реализацией. В результате, может быть, удастся получить кратковременный успех, который в весьма недалеком будущем может обернуться пирровой победой.

Вот, например, кадровый вопрос. Подавляющее большинство «крепких хозяев» являлись противниками коллективизации, следовательно, никто из них даже гипотетически не мог возглавить зарождающиеся колхозы. Поэтому председателя и других начальников присылали извне, то есть из райкома. Энергичные люди, прекрасно подготовленные в качестве агитаторов, всецело преданные советской власти, они имели какое-то представление о сельском хозяйстве, правда, порой весьма поверхностное. Соответствующим образом формировалась вся вертикаль власти. Бригадиров назначал председатель из числа местных активистов. Насколько я помню, большинство из них дома и палец о палец не ударяли…

Еще одним слабым звеном было практически полное отсутствие должного материального обеспечения. Вот, собрали десятки лошадей и коров, а помещений для их содержания не подготовили. Реквизированные у «кулаков» сараи могли вместить не более пяти животных. Правда, некоторое время спустя построили коровники и конюшни. Но тут возникла другая проблема – от хутора до них пять километров, весьма приличное расстояние. Назначили тебя работать на лошади – беги за ней на ферму. Туда-обратно, часа два потеряно. Но это еще полбеды. Бывало и так – взял лошадь, вернулся за телегой, а ее уже кто-то другой увез…

Инструментов катастрофически не хватало, особенно металлических плугов и борон. До объединения большинство селян пользовались деревянными, весьма недолговечными, – пока свой клочок земли обработал, они уже разваливались. После объединения долго говорили о необходимости изготовления железных, тем более квалифицированный кузнец в колхозе имелся. Но материал так и не появился. Или вот выделили одну жатку на всю бригаду. Двое мужиков работают на ней, а остальным что делать? Сидеть и курить. Больше нечего.

С молотилками – та же самая проблема. Их, отобранных у «кулаков», имелась всего пара штук на весь колхоз…

Даже питание работавших вдали от дома селян толком организовать не удалось – полевых кухонь, вроде солдатских, совсем не было. Взяли обычный котел, в котором раньше хозяин похлебку для свиней варил, отмыли и стали варить в нем пищу для людей. Пока довезут к месту назначения, она уже холодная. Кусочек хлеба дадут, иногда с салом. Отсюда и настроение соответствующее, и низкая производительность…

Некоторое время спустя появились первые трактора с большими задними колесами, купленные, по-моему, в Америке. На них возлагались большие надежды, но реальность оказалась не столь благоприятной.

Во-первых, их было всего четыре штуки на весь район, поэтому, чтобы перейти с одного поля на другое, требовались часы. Да и топлива он жрал прилично, от Кальтовки до места работы добрался – шести литров как не бывало. Поработал немного и встал. Надо бежать, просить, чтобы бочку с керосином подвезли. Но сразу заливать его в бак, находившийся прямо над двигателем, было нельзя – пожар мог возникнуть моментально. Вот и приходилось ждать, пока остынет мотор.

Во-вторых, плуг, который тащил за собой этот трактор, имел всего два лемеха, и поэтому «железный конь» был не эффективнее, чем пара лошадей. Зато ухода и присмотра требовал гораздо больше. И проходимость хуже – задние колеса крутятся, передние проваливаются. Словом, толку от него было мало. Более совершенные трактора производства Челябинского, Харьковского и Сталинградского заводов появились несколько позже.

Но все вышеперечисленное отступает на второй план перед самым существенным просчетом – совершенно не была учтена психология сельского жителя, воспитанного как ХОЗЯИН своей земли. Не смог разглядеть он в зовущих к светлому будущему страны лозунгах СВОЕГО личного светлого будущего, не воспринял пустые для него слова о повышении производительности труда и других высоких материях.

Зато предельно ясно было другое – имел мужик свое хозяйство, и нет его теперь. Гоняют его, как раньше батрака. Сегодня пойдешь пахать, завтра – молотить… И пропал интерес к работе даже у самых трудолюбивых. Берег мужик свою телегу, осенью смазывал, смотрел колеса, ремонтировал зимой, при необходимости отдавал кузнецу перетяжку сделать. Стала она колхозной… И все. Развалилась вскоре без присмотра. А заставить людей следить за ней должным образом было ой как трудно. Выслушает, головой покивает, а до дела так руки и не доходят. Не мое – не жалко.

Не везде получилось и создание коллективов как общности людей, объединенных определенной целью. В отличие от деревни, где домики располагались весьма кучно, на хуторах дело это продвигалось весьма медленно – не привыкли хуторяне к столь тесному сотрудничеству. Одно дело – всем миром жилье строить, а другое – сообща в поле работать. Мало того, и спланировано все было как-то непродуманно, исходя из сиюминутных потребностей. Сегодня человек на одно поле идет, а завтра – совсем на другое. Думаю, гораздо эффективнее трудились бы не наскоро организованные бригады, а семьи, за которыми закреплялся бы определенный фронт работ.

Как следствие, исчезли инициатива и заинтересованность в результате своей деятельности. К примеру, должен трактор приехать, а нет его. Бригадир на коня вскочил – и к председателю, узнать, в чем причина задержки. Народ сидит, ждет…

Неудивительно, что проведенная таким образом коллективизация породила огромное количество недовольных. Не было, наверное, ни одной крестьянской семьи, так или иначе не пострадавшей в ее процессе. В душе каждого сельского труженика тяжелым осадком накопились горечь и непонимание. Как? За что? Почему? Ведь говорили же: «Земля – крестьянам»…

…Вряд ли существенно ошибусь, утверждая, что большинство молодых ребят моего поколения, от учащегося ФЗУ до курсанта летного училища, являлись выходцами из деревни. Многие из нас имели причины ненавидеть советскую власть, столь жестоко и несправедливо поступившую с их родными.

Тем не менее когда началась война, стремление поскорее попасть на фронт было основным жизнеопределяющим мотивом для людей всех возрастов и родов занятий. Лично видел искреннюю неподдельную печаль в глазах совсем юных мальчишек из Бузулука, сбежавших из дому воевать с фашистами. Пацаны были задержаны кордонами НКВД почти у самой линии фронта и возвращены родителям. По моим впечатлениям, старавшихся всеми правдами и неправдами отсидеться в тылу было совсем немного, а те, кто по разным причинам был вынужден остаться, самоотверженно трудились на заводах и фабриках, приближая нашу общую Победу…

Несколько следующих лет родителям все же удавалось уклоняться от вступления в колхоз. Правда, приходилось отдавать государству намного больше, чем прежде. Несмотря на плохие урожаи 30-го, 31-го и 32-го годов, никаких поблажек селянам предоставлено не было, и отец сдал абсолютно все требуемое. То немногое, что осталось, с трудом обеспечивало необходимое пропитание семьи. Кое-что было припасено и для посева: пшеница, рожь, ячмень, овес.

Но осенью 32-го, почти сразу после сбора урожая, из города как саранча налетели бригады активистов-продзаготовщиков и начали отбирать у несчастных крестьян их и без того скудные запасы, совершенно не заботясь о том, что обрекают людей на голодную смерть. Методично и бездушно, не обращая внимания на бившихся у своих ног плачущих женщин, «экспроприаторы» обшаривали наши дома от подвалов до чердаков, безжалостно выгребая все, что только смогли найти…

Совершенно не имело никакого значения, выполнил ли ты план по госпоставкам или нет, поэтому у меня создалось впечатление, что эти «заготовки» являлись не принудительным изъятием излишков, а самым настоящим беспредельным грабежом.

Никакими словами невозможно передать глубину отчаяния, в которую были низвергнуты еще совсем недавно более-менее благополучные крестьяне. Раздавленные неожиданно свалившейся на них бедой, они отчаянно пытались найти выход из бесконечного лабиринта неразрешимых вопросов. Как пережить надвигавшуюся зиму и при этом сохранить скотину? Чем кормиться летом, если уже пора сеять озимые, а сеять нечего? А что делать весной…

Наступило самое ужасное время, которое мне довелось пережить. Чувство голода постоянно преследовало меня, не давая забыть о себе ни на мгновение. Найти что-нибудь съедобное, чтобы хоть как-то подкрепить жизненные силы организма, стало целью и смыслом всего существования. Тем не менее школу мы посещали почти без пропусков, а до нее полтора километра, расстояние приличное для оголодавших детей. Иногда, бывало, настроения никакого, наваливается апатия и равнодушие ко всему. Но соберешь волю в кулак, стряхнешь с себя оцепенение и – на занятия.

Никогда, ни до, ни после этих событий, мне не доводилось видеть свою маму такой подавленной и печальной. Каждое утро, с глазами, опухшими от слез, она поштучно делила на завтрак гнилые картофелины, по две каждому, оставляя себе лишь половину. В такие моменты я забывал даже о своем пустом желудке, от всей души жалея измученную маму, молчаливое и от этого еще более красноречивое отчаяние которой разрывало сердце на куски, и был готов на все, чтобы вновь увидеть на ее родном осунувшемся лице хотя бы слабое подобие улыбки. Мы с братом пытались поделиться с ней, но всегда встречали ласковый, но уверенный отказ…

…Гораздо позже, когда сам стал отцом, я понял: ее слезы были не отчаянием доведенного до крайности голодного человека, а нестерпимой болью материнского сердца, терзаемого сознанием собственного бессилия спасти своих медленно угасающих детей…

Некогда веселые и жизнерадостные люди стали постепенно превращаться в высохшие скелеты. Зимой начали умирать самые слабые – дети и старики. Мороз быстро проникал под ветхую одежонку, неотвратимо приближая и без того близкий конец. К весне на хуторах недосчитались всего нескольких человек, что в создавшейся ситуации можно рассматривать как большое счастье, а вот в деревне, говорили, смертей было много. В нашей семье, слава богу, обошлось без них.

Выживали кто как мог. Начали с того, что перевеяли мякину, не давая пропасть ни зернышку. Отец, наверное, заранее узнал о нависшей над нами опасности и поэтому успел организовать в лесу тайник и закопать в нем пару мешков зерна. Когда становилось совсем туго, они с Васей поздней ночью отправлялись туда, возвращаясь не с пустыми руками. Принесенное зерно сначала просушивали на печи, а затем перемалывали, разбавляя «желудями, лебедой и прочей ерундой». Утром из этой муки делали лепешки или хлеб. Но использовать лесные запасы для пропитания было категорически нельзя – их едва хватало для осеннего и весеннего посевов.

…Недостаток зерна существенно сократился, когда дядя Филипп, работавший в колхозе кузнецом, смог выделить отцу два мешка пшеницы, полученных за трудодни…

В самые тяжелые дни нас, можно сказать, спасли желуди. Они очень питательные, не зря свиньи их любят, кушают за милую душу, аж хруст идет. Еще до наступления зимы мы всей семьей собирали желуди в мешки, просушивали, а затем, прожарив в печке на противне, мололи на жерновах. Получившуюся таким образом муку прятали на чердаке.

Даже выпавший зимой снег не стал помехой. Раскопаешь его, отгребешь в сторону опавшие осенью листья, обязательно найдешь желудь, спрятавшийся под ними. Хоть и мало их оставалось, но все-таки… Что получше, оставляли себе, похуже – поросенку. Скотину берегли, ведь без нее никак нельзя.

Спасение пришло весной, когда появились первые травы и все пацаны перешли на подножный корм. Мы знали, что можно кушать, и постоянно бегали на луга в поисках съедобных корней дикого лука и других растений, которые тут же, едва выдернув из земли, отправляли в рот. Удивительно то, что живот после этого не подавал никаких признаков болезни.

Летом стало еще легче. В лесу появились грибы и ягоды: земляника, клубника, черемуха, ежевика. Наполнил корзины, рыбу наловил – домой все это несешь, родителям. Ну и себя не обидишь, конечно. Черемуха у нас крупная росла, наешься ее, весь рот черный был. Если повезет, удавалось еще и яичко украсть из маминых запасов.

Однажды, блуждая по лесу в поисках чего-нибудь съедобного, мне посчастливилось найти в овраге прекрасные кусты малины, сплошь усеянные крупными ягодами. Вне себя от счастья, я бросился к ним и уже было приступил к наполнению посудины, данной мне матерью, попутно утоляя постоянно преследовавшее меня чувство голода…

Раздавшийся внезапно резкий хруст грубо ломаемых веток заставил меня поднять голову и осмотреться. Сквозь промежутки между листьями я увидел огромного медведя, объедавшего малиновый куст прямо напротив меня… Наверное, он не заметил замершего в ужасе мальчугана, поскольку всецело был занят своим делом. Внутри все похолодело, ноги стали ватными, кровь бешено стучала в виски. Впервые смерть оказалась столь близко…

Не знаю, сколько простоял в оцепенении, но, как только способность управлять своим телом вернулась ко мне, я стрелой понесся домой, крича изо всех сил.

– Там, в овраге… медведь… – сбивчиво рассказал я отцу, глотая слезы.

– Пойдем, – спокойно ответил он, не поверив моему рассказу, – посмотрим.

Мне очень не хотелось возвращаться назад, но присутствие отца придавало храбрости. Брошенная при поспешном отступлении посудина лежала на своем месте. Следы пребывания косолапого великана находились там, где должны были быть, – с другой стороны малинника. Вероятно, он, испугавшись моего резкого крика, тоже ретировался восвояси.

– Вот так встретились два Михаила… – прокомментировал отец. Это был единственный медведь, виденный мною своими глазами.

Осенью 33-го отец, принципиально не желавший вступать в колхоз, воспользовавшись советом знакомых мужиков, плюнул на все и подался на заработки в Уфу, где тогда не хватало извозчиков. Дрова развозил по городу, когда баржи разгружали, мешки доставлял на крупозавод, словом, свободного времени совершенно не было. Иногда на выходные приезжал к нам на денек-другой.

Поначалу отец снимал угол у одного мужика, пристроив свои лошадь и телегу у него во дворе. К лету следующего года ему удалось заработать достаточную сумму, чтобы вдвоем с шурином приобрести дом, в который они сразу же перевезли свои семьи. Наш дом отец оставил дяде Сергею, не имевшему хоть сколько-нибудь приемлемого жилья, естественно, безвозмездно.

Расставаться с привычной деревенской жизнью, где все стало близким и понятным, было немного грустно. Некоторые опасения вызывала неизвестность, ожидавшая впереди. Но, несмотря на это, переезд воспринимался мною с оптимизмом. Хоть угроза голодной смерти уже миновала, никто не мог чувствовать себя в безопасности от повторения только что пережитого кошмара – приблизительно так рассуждали в тот момент мои родители, и у меня не было никаких причин сомневаться в их правоте.

Кроме того, сердце подсказывало мне, что происходит не банальная смена места жительства, а одно из тех важнейших событий, которые определяют всю дальнейшую судьбу. И я был прекрасно подготовлен к этому. Строгая деревенская жизнь с ее суровыми испытаниями закалила мой характер, научив преодолевать любые трудности, не опуская руки при очередной неудаче.

Уфа

Так называемая Старая Уфа, находившаяся на окраине города, была районом, где в основном жили заводские рабочие и приезжие из окрестных сел, согнанные, подобно нам, с насиженных мест коллективизацией и последовавшим за ней безжалостным голодом 1932-1933 годов. Рубленые пятистенные домики, словно спрятанные среди зелени садов, своим внешним видом и внутренним содержанием практически не отличались от деревенских.

В одном из них, расположенном на улице Нечаева, поселились наши две семьи – мои родители с четырьмя детьми и сестра отца со своим мужем и двумя ребятишками. Кроме того, с нами перебрался в город и дедушка Григорий. Жили, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Нам со старшим братом отгородили угол комнаты, а родители вместе с младшими сестренкой Серафимой и братиком Петей спали отдельно. Мужчины чуть свет уходили на работу, а женщины готовили еду на общей кухне…

Жизнь нашу тяжело было назвать богатой, но мы и не требовали от нее большего. Ведь семье уже совершенно не угрожал голод, черной тенью преследовавший полтора мучительно долгих года, и одно только это делало нас счастливыми. Но, чтобы приобрести необходимые продукты питания, приходилось иногда даже ночи напролет, сменяя друг друга, выстаивать в очередях у магазинов. А утром, передав вахту матери, наскоро позавтракав и схватив сумку с тетрадками, я бежал в школу.

Весомым подспорьем была корова, перевезенная в город. Жила она вместе с лошадью в сарае, построенном отцом из разобранного и переправленного по реке на плоту деревенского амбара. Что интересно, прокормить животных в городе оказалось гораздо проще, чем в деревне. Пошел на базар, купил два воза сена – и никаких проблем. Да и для выпаса тоже имелось подходящее место. Так что мама еще довольно долго торговала молоком, которое я помогал ей носить по утрам на рынок.

Через пару лет шурин выкупил занимаемую нами жилплощадь, и отец, прибавив к этой сумме заработанные деньги, смог приобрести находившийся неподалеку, на улице Льва Толстого, старенький одноэтажный дом. Сарай с коровой, лошадью и поросенком был перевезен на новое место.

Видно, так уж устроен сельский житель, что, даже сменив прописку на городскую, все равно тоскует о земле, поэтому любой ее клочок, оказавшийся в его владении, будет тут же использован по назначению. Небольшой участок земли около дома давал к нашему столу огурцы, помидоры, яблоки и алычу. А в находившейся достаточно близко реке можно было примерно за час, не особенно напрягаясь, наловить ведро рыбы.

Вскоре отец продал свою стареющую лошадь и пошел грузчиком на крупозавод. Надеяться на более квалифицированную работу ему, к сожалению, не приходилось. Все знания и умения, накопленные за долгую и многотрудную крестьянскую жизнь, имели ценность лишь в родной деревне. Встать к станку не позволял возраст, ведь при отсутствии необходимых навыков можно было устроиться лишь учеником рабочего. Так что здесь, в городе, оказались востребованными лишь его сильные руки.

Оплата грузчика была сдельная, учитывался буквально каждый перенесенный мешок. Поэтому на первых порах до предела измотанный отец, возвращаясь домой после тяжелого рабочего дня, в изнеможении падал на стул и говорил, что трудиться в колхозе гораздо легче. Но затем постепенно привык, втянулся. Почти перед самой войной он перешел в охрану на том же самом заводе.

После переезда в город дед практически остался без работы, что претило его деятельной натуре. Устроиться хоть куда-нибудь не получилось – определенной специальности он не имел, а физическая сила была уже далеко не та. Жил он с нами и охотно брался за любые домашние дела, особенно когда требовалось смастерить что-то довольно замысловатое. Частенько навещал двух других своих дочек, также живших в Уфе, и иногда, заигравшись с внуками, оставался у них на ночевку.

Хотя здоровье все чаще и чаще давало сбои, дедушка никак не хотел обращаться к врачам и активно возражал против любой попытки уговорить себя на это. На все болезни у него было одно лечение – уголь из печки, размешанный в стакане самогона. Выпил, минут двадцать полежал, встал и бодро произнес: «Все прошло!» Теперь я думаю, что таким образом он просто успокаивал нас…

Умер дед в 39-м. Проболел около недели, потом совсем слег и однажды утром сказал отцу, собиравшемуся на работу: «Все, Федор. Давай прощаться…» В этот момент никто всерьез не поверил его словам, показавшимся нам минутной слабостью уставшего бороться с болезнью человека. Мы верили, что закаленный суровыми жизненными испытаниями организм победит и в этот раз… К обеду дедушкино сердце перестало биться…

Едва дотянув до четырех, умер мой маленький братишка. Петю почти сразу после переезда начали мучить боли в желудке. Что только ни делала мама, хватаясь за любую надежду, объездила всех окрестных врачей и народных целителей, но все оказалось напрасно…