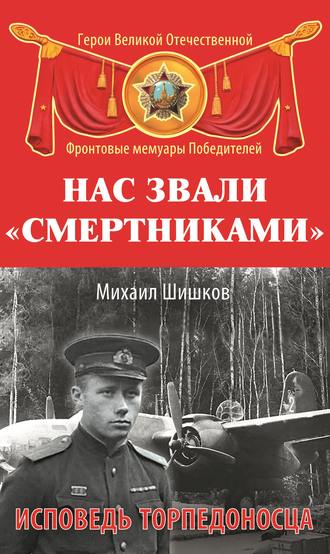

Полная версия

Нас звали «смертниками». Исповедь торпедоносца

Наша семья не была столь многочисленной, как дедушкина. После внезапной смерти родившейся в 1924 году сестрички Серафимы, прожившей всего шесть лет, я и мой брат Вася, старший меня на три года, оставались единственными детьми вплоть до 1931-го, когда появилась еще одна девочка. Назвали ее так же, как и умершую, – Серафима. Затем, в 1934-м, родился Петя, скончавшийся, едва достигнув четырех. Через девять лет после его смерти, будучи уже в весьма солидном возрасте, несмотря на пережитые в годы войны лишения и тревоги, мама вновь ждала ребенка. Конечно, были очень сильные опасения, но, слава богу, они оказались напрасными – сестричка Оля родилась совершенно здоровой…

К тому моменту, с которого начинаются мои собственные воспоминания, старшие братья отца, Иван и Филипп, были уже отделены и вели самостоятельное хозяйство, а пять сестер, выйдя замуж, покинули родной дом, в котором после их ухода некоторое время жило четырнадцать человек: дедушка с бабушкой, мой отец и дядя Устим со своими семьями, в каждой из которых имелось по трое детей, тетя София 1908 года рождения и дядя Сергей, самый младший из многочисленного дедовского потомства, появившийся на свет в 1911-м.

Лучше всех устроились мы, самые маленькие, практически безраздельно завладев огромной русской печью. Дедушка Григорий, отец и дядя Устим, как семейные люди, имели в своем распоряжении кровати. Всем остальным приходилось спать на полу.

Несмотря на такую высокую плотность населения и связанные с этим неудобства, я с теплотой вспоминаю этот период моей жизни. Может, потому, что детское сознание фиксирует лишь приятное, отбрасывая все остальное. Но, думаю, эти субъективные впечатления не намного отличаются от истинного положения дел, ведь большая крепкая семья совершенно необходима для процветания крестьянского двора.

С самого раннего утра взрослые и наши старшие братья и сестры, наскоро позавтракав, уходили в поле, оставив нас, маленьких ребятишек, на попечении бабушки. Конечно, мы по мере своих детских силенок стремились помочь ей во всех домашних делах и заботах, ведь к вечеру уставшие после многотрудного дня работники вернутся домой, так что ужин к тому времени должен быть уже готовым.

Помню большой артельный стол, тогда казавшийся мне безбрежным. За ним не спеша, в порядке старшинства, рассаживалась вся семья. Прием пищи начинался только после того, как каждый займет свое место. Далее следовала неторопливая беседа, в которой младшим доставалась роль слушателей. Обсуждалось все: от вопросов ведения хозяйства до взаимоотношений между соседями. Для нас, детей, эти разговоры были настоящими жизненными уроками.

Зимой центральным местом в доме становилась русская печь. Набегаешься на улице, замерзнешь, как цуцик. Скинул полные снега валенки и бегом – кто первый успел залезть, тому самое теплое место достанется, посередине. Так и спали, прижавшись друг к другу, обогреваемые снизу теплом от печи. Удивительно было то, что, несмотря ни на какие морозы, простудными болезнями я никогда не хворал.

Тем временем дед, прикупив поблизости достаточный участок земли, отделил сначала отца, а затем и дядю Устима. Тогда мне было только семь лет, но это событие неизгладимо врезалось в мою память. Война была такая… Еще бы, ведь решался самый главный вопрос – земельный. Хорошая земля – значит, при должном трудолюбии, будет и семья жить соответствующим образом.

Но, слава богу, все закончилось ко всеобщему удовлетворению. Моему отцу достались шесть десятин, по числу членов семьи, лошадь, корова, несколько овец, некоторое количество более мелкой живности и четыре улья с пчелами. Естественно, с тем расчетом, чтобы хватило и другим. В трехстах метрах от дедовского поставили дом и необходимые хозпостройки, выкопали колодец. Такой же земельный надел достался и дяде Устиму. Дядя Сергей, как самый младший, по крестьянской традиции остался с дедом.

Подавляющее большинство сельских домов имели стандартную для тех лет пятистенную компоновку: четыре наружные стены, пятая – внутренняя, разделявшая жилье на две неравные части. В большей находились кровати и русская печка, в меньшей – кухня. От ветра, дождя и снега жилище защищала соломенная крыша. К зиме стены дома снаружи утеплялись соломой, связанной в маты.

Строили, как говорится, всем миром. Купил хозяин срубы, собрались окрестные мужики, и работа закипела. Нам, желторотикам, тоже дело нашлось – принести и подать инструмент, помочь при разгрузке или погрузке, да и сбегать, чтобы позвать кого-нибудь. Мы гордились тем, что также причастны к общему делу, и старались, не жалея сил.

Неделя прошла, глядишь – дом уже стоит. Чтобы вставить окна и двери, родители позвали мастера. С интересом рассматривали ребятишки его набор инструментов и порой даже мешали ему, столпившись вокруг, чтобы наблюдать за работой. Мать, увидев это, прогоняла нас, да где уж там… Вскоре мы вновь возвращались – когда еще удастся поглазеть на такое!

С мастером этим случился непредвиденный казус, отстрочивший наше новоселье на целую неделю. Работа была в самом разгаре, когда он, отлучившись в воскресенье на базар, бесследно пропал. Поиски не дали никаких результатов. Оказалось, запил. Правда, вернувшись, мастер вновь взялся за прерванную работу, не позволяя себе ни малейшей поблажки. Вскоре дом был окончательно готов принять нас под свою крышу…

…В том, что строили тогда на совесть, всерьез и надолго, мне довелось убедиться совсем недавно. Несколько лет назад, приехав в Уфу погостить у своих сестер, я решил проведать родные места. Моему удивлению не было границ, когда я обнаружил этот дом целым и невредимым на том же самом месте, где он и стоял раньше. Сначала я засомневался, но, подойдя поближе, узнал вставленные тем самым мастером оконные рамы, потемневшие от времени стены… Сознание закружилось в вихре нахлынувших воспоминаний…

Назвать деревенскую жизнь тяжелой – значит просто не сказать ничего. Ведь невозможно одним словом охарактеризовать постоянное напряжение человеческих сил, необходимое для того, чтобы тянуть на своем горбу крестьянское хозяйство.

Нет тебе покоя ни днем, ни ночью. Утром еще темно, а ты встаешь. Надо приготовить и покормить скотину. Корове – одно, лошади – второе, поросятам – третье, и птицам тоже что-то дать. Потом убрать продукты их жизнедеятельности, иначе в хлев зайти нельзя будет, особенно к корове.

Запряг кобылу и поехал на поле работать. К обеду мужики домой возвращаются, перекусят и скорее назад – время ведь не ждет. Мать после их ухода еще раз покормит скотину, подоит пригнанную мной корову и тут же, не мешкая, опускает крынки с молоком в колодец, чтобы не испортилось – на следующий день его в Уфу везти, на маслозавод. А там строго принимают. Чуть что не понравилось, все – в брак.

…Несколько раз отец брал меня с собой на этот завод забирать масло, когда подходила наша очередь. Укладывалось оно в ящики из липовой доски и закрывалось крышкой. Отец таких ящиков с полсотни на телегу погрузил, отвез куда требовалось, сдал, квитанцию получил – и домой.

Обычно ездили туда по двое-трое мужиков – путь в Уфу проходил через два больших татарских села, в которых довольно часто происходили грабежи, особенно ночью. Их можно было объехать, но тогда приходилось делать лишних пятнадцать километров, поэтому время рассчитывали так, чтобы проскочить опасный отрезок пути в дневное время.

В дорогу отец всегда брал с собой топор, универсальный инструмент, способный помочь во многих непредвиденных ситуациях. Оглобля, например, поломалась – пошел, срубил деревце подходящего размера, прицепил его к телеге и едешь дальше. И от лихих людей можно было защищаться, как-никак, оружие все-таки.

Однажды, почти сразу же после того, как мы переправились на пароме через реку Уфимку, отец, как ни в чем не бывало, лег себе в телеге и заснул, предварительно передав управление в мои руки. А кругом ночь… Страшно стало мне. Сижу, втянув голову в плечи, и ловлю ушами каждый посторонний звук. Хрустнула сухая ветка… Я весь напрягся и головой кручу по сторонам – вдруг грабители уже совсем близко. Или волки… Так я и дрожал всю дорогу…

Но и ночью нельзя спокойно спать. Чуть услышал какой-то шум в сарае – стремглав несешься туда. Неспроста ведь скотина беспокоится, значит, враг рядом. Особенно много проблем доставлял хорек, таскавший кур прямо с насеста. Бывало, забирался даже на спину лошади и грыз ей шею.

Весной сеяли пшеницу, ячмень, овес, гречиху и просо, осенью – рожь. При этом всегда надо было точно рассчитать предполагаемый урожай, ведь часть его надо было отдать государству, часть оставить для будущего сева, на прокорм скота и собственного пропитания. Овсяную солому заготавливали на зиму для коровы, сено – для гусей, овес – для лошади. Овцы могли и более грубый корм есть. В засушливое лето резали кустарник, связывали его в пучки, похожие на веник, и сушили…

Необходимо было и налоги заплатить, натурой, конечно. Насколько я помню, из трех ведер молока, которые ежедневно давала наша корова, одно надо было отдать. Кроме того, яйца, овечью шерсть, в зависимости от поголовья, поросят, зерно… Платили так называемую страховку за дом, пристройки, сараи, где хранилось сено и солома. На каждый двор имелся свой расчет, сколько у тебя должно остаться, так что неожиданно могла нагрянуть проверка…

И зимой времени на отдых оставалось немного. Метели в наших краях бывали жуткие, иногда продолжавшиеся сутками. Толщина наметенного за ночь снега порой достигала двух метров. Наутро солнышко пригреет, снег садится и через пару дней спекается так, что лопата становится бесполезной. Поэтому при малейшем улучшении погоды все прочие работы прекращались и начиналась расчистка проходов, соединявших дом с хозяйственными постройками, занимавшая никак не меньше половины дня. А еще за скотиной ухаживать. Этим в основном мужики занимались.

Женщины целыми зимними днями ткали полотно, из которого потом шили рубахи, штаны и другую одежду. Ведь фабричный хлопок дорогой, не купишь. Поэтому все, что мы носили, кроме сапог, у кого они имелись, изготавливалось своими силами, даже овчинные тулупы. Если и были у мужика штаны и пиджак, то один комплект лет на десять, не меньше. Одевались эти вещи только лишь по престольным праздникам. В остальные дни ходили в самотканом.

К наступлению холодов каждого члена семьи надо было обеспечить теплым полушубком или, как его еще называли, зипуном. Для этого летом резали овец, аккуратно снимали с них шкуру и высушивали ее, обильно посыпав солью, чтобы защитить от червей. Затем следовал длинный и весьма сложный процесс, в результате которого получался мягкий и теплый материал. Его относили портному и через неделю приходили за готовым изделием.

Этот полушубок носился зимой шерстью вовнутрь – так лучше сохранялось тепло. А в дождливую осеннюю погоду его выворачивали наизнанку и надевали шерстью наружу. Вода стекала по ворсинкам, не проникая внутрь.

…Характерно, что ни одна одежка ни в коем случае не выбрасывалась и использовалась вплоть до полной непригодности. Рубашка и штаны, из которых уже вырос старший брат, обязательно перешивались на меня.

Основным видом обуви в наших краях были плетеные лапти. Несмотря на кажущуюся простоту, их изготовление требовало недюжинного умения. Исходным материалом для этого служила липовая кора. Ее обдирали с дерева и клали отмокать в болото. Через месяц извлекали оттуда и аккуратно удаляли верхний слой, после чего из оставшихся листов вырезали ленты, из которых и сплетались эти самые лапти. Получалась очень легкая и прочная обувь, носимая и зимой, и летом. Единственный недостаток – промокала быстро. Домой пришел, портянки на печке разложил, к утру высохнут.

В отличие от взрослых мы, детвора, летом бегали босиком. Ноги так привыкали к этому, что никакого дискомфорта не ощущалось, разве что ступню наколешь иногда. Но ничего страшного в этом не было. Ну, похромаешь денек-другой в худшем случае, и ладно.

Когда Вася пошел в школу, отец справил ему сапоги. Съездил в город и выбрал там кожу соответствующего качества, потом пригласил мастера. Поскольку денег не было, платили ему натурой, то есть маслом, мясом или поросенком. Когда брат вырос из этих сапог, ему заказали новые, а старые перешли ко мне…

…Дед любил говорить: «Вот сейчас что за сапоги делают! Год прошел, и все – развалились. Я же двадцать лет одну пару носил!» Я помню, как это было. Дошел дедушка в лаптях, а то и босиком, до самой церкви, ноги об траву вытер, сапоги обул. Постоял в них всю службу, вышел оттуда, тут же переобулся, сапоги обтер, на плечо их закинул и вернулся домой. Дегтем смазал их, чтоб не растрескивались, и спрятал до следующего раза…

Одной из характерных особенностей крестьянской жизни была необходимость постоянного ограничения в еде, и это несмотря на полные амбары. Чтобы каждый день мясо – такого не было. Лишь по праздникам и только по кусочку. Хоть и свое, живое, рядом ходит.

Кололи свинью перед Рождеством. Причем откармливали ее до такой степени, что она даже ходила с превеликим трудом. Так вот, мясом этим практически весь год питались. При этом так рассчитывали его потребление, чтобы побольше оставить на посевное и уборочное время, требующее очень много сил.

Хранили мясо на чердаке, где зимой было достаточно холодно, чтобы оно не пропало. К весне все, что осталось, подвешивали в трубе русской печки и коптили. Затем снова отправляли на прежнее место, под крышу. Бывало, попадало мне за это дело – не удержался и отрезал кусочек, а мама заметила недостачу…

Буквально в двадцати метрах от дома стояла старая береза, около метра в диаметре. Снег растаял, она соки набрала. Проделал в стволе отверстие и вставил туда жестяной желобок – за ночь ведро сока натекало. Мы его в пятидесятилитровую бочку сливали, закрывали ее и ставили в погреб до лета.

…Подвалы эти имелись в каждом дворе. Выкапывали глубокую яму, а стены укрепляли досками. Чтобы как можно дольше сохранялся холод, на пол укладывали утрамбованный снег, сверху прикрывая его соломой. Иногда добавляли льда с речки. В нашем погребе молоко не пропадало даже летом. Когда снег полностью таял, подвал очищался, проветривался, и туда засыпалась картошка на зиму…

И это я еще ни слова не сказал о телеге, плуге, бороне и других необходимых в хозяйстве инструментах, постоянный уход за которыми также занимал определенное время.

Вообще, крестьянский двор представляет собой весьма сложную экономическую систему, в которой хозяин должен быть и руководителем, и агрономом, и животноводом, и пахарем, и иметь, кроме вышеперечисленных, многие другие навыки. Так что жить в деревне – адский труд, поглощающий человека целиком и полностью. Именно поэтому абсолютно честно могу сказать: своего отца я почти не видел…

…Иногда, глядя на нынешних ребятишек, играющих в городских дворах, поневоле пытаешься сравнить их детство со своим. Да, материальными благами современная цивилизация обеспечена гораздо лучше, начиная от одежды и игрушек, заканчивая телевидением, водо– и газоснабжением. Но чем больше задумываюсь над этим, тем яснее понимаю: жизнь среди бескрайних просторов в естественных природных условиях я никогда бы не променял на ограниченное пространство загазованных промышленных центров…

Природа щедро одарила нашу местность. Широкие, казавшиеся безбрежными поля упирались в сосновую стену леса. Каменные холмы с крутыми обрывами, небольшие сопочки и болота. Совсем недалеко от нашего дома, в лощине, протекала небольшая речушка, в которой без особого труда можно было наловить ведерко пескарей.

Климат прекрасно гармонировал с природными условиями. Снег выпадал уже поздней осенью и держался вплоть до самой весны. Лето было солнечным и теплым. Словом, любой художник-пейзажист нашел бы здесь практически неограниченное количество сюжетов для своих картин.

Как и сотни поколений сельских парней, с самого раннего возраста я включился в работу, в меру своих возможностей, конечно. Так уж устроена деревенская жизнь, что даже пара детских ручонок была серьезным подспорьем в хозяйстве. Но главное заключалось не в самой помощи взрослым, хотя и это немало. Таким образом нас сызмальства приучали к труду, закаляя волевые и физические качества, без которых было бы абсолютно невозможно победить в той войне…

…Уже в училище я обратил внимание на то, что деревенские выдерживали гораздо более высокие нагрузки. Взять, например, марш-бросок с полной выкладкой или лыжный кросс. Вроде бы питаемся одинаково, в одних и тех же условиях находимся… А все равно городские ребята хоть немного, но отставали.

А на фронте это еще более ярко проявилось. Увязая по колено в весеннем и осеннем бездорожье, вопреки невыносимому летнему зною и пронизывающей до костей зимней стуже шла вперед наша пехота, состоявшая в основном из сельских.

Иной ведь с виду совсем дряхлый старик, кажется, вот-вот свалится… а он идет и идет. Непонятно, откуда силы в нем такие берутся. Но это лишь на первый взгляд, ведь если внимательно присмотреться к нему, то без труда узнаешь крестьянина, для которого ежедневная борьба с погодными неурядицами – самое привычное дело…

…Встаешь затемно, вместе со всеми. Сам проснулся – хорошо, нет – разбудят. При необходимости даже с печки за ногу стаскивали. Позавтракал и пошел – корову пасти или лошадь.

Хорошая у отца кобыла была, умная, правда, и не без хитрости. Вывел ее в овраг, спутал ей копыта. Лошадь себе пасется, я за ней приглядываю. Никаких механических часов, конечно, ни у кого из нас и быть не могло, поэтому время определяли приблизительно, по положению солнца.

Смотришь – все, пора домой. Подошел, освободил копыта от веревки. И тут начинается самое интересное. Я-то маленький был еще, роста не хватало, чтобы самостоятельно оседлать лошадь. Подвел ее к пню, только залез на него, а она – в сторону и смотрит на меня, выразительно так: понимаю, мол, твою проблему. Дашь кусочек хлеба – тогда пожалуйста, сама подойдет к пенечку, встанет смирно и ждет, пока я поудобнее устроюсь на ее спине…

Дорогу домой лошадь знала хорошо, поэтому управлять ею не было особой нужды. Удивительно, что даже самый сильный снежный буран, плотной завесой скрывавший все, находящееся чуть дальше вытянутой руки, не мог заставить ее сбиться с курса. Сидишь в телеге, как слепой, только на лошадь и надеешься. А она идет себе спокойно, затем остановится и как заржет – все, мол, приехали, дом рядом…

Также приходилось присматривать за овцами, что было весьма непросто – за ними был необходим постоянный надзор. Малейшая невнимательность могла обернуться бедой, ведь в лесу скрывались волки. Выскочил такой хищник, схватил отбившуюся от стада овцу за холку, перебросил на спину и был таков.

Зимними вечерами мороз заставлял волков выходить из леса в поисках пропитания. Добирались они до сараев, в которых жили овцы, и, чтобы забраться туда, разбирали соломенную крышу. Спасали собаки, начинавшие неистово лаять и метаться, едва учуяв серого разбойника. Часто приходилось отцу, наскоро одевшись и схватив заранее приготовленное ружье, выскакивать на улицу, чтобы успеть спасти свою живность.

Пасти корову мне нравилось гораздо больше. Еще бы, ведь с этой же целью к местному пастбищу, находившемуся на окраине леса, приходили практически все мои одногодки. В компании закадычных друзей всегда было очень весело, поэтому день пролетал совершенно незаметно.

Остальное время я находился при матери, помогая ей во всех ее делах и заботах. Конечно, разные случаи происходили. Порой от меня было больше вреда, чем пользы. Взялся таз с водой нести, да сил не рассчитал и пролил ее на пол. Или тарелку, столь дефицитную вещь в то время, разбил. Ну, шлепнет мама в сердцах… Да разве это наказание! Другое дело, самому аж до слез обидно. Хотел ведь как лучше сделать…

Когда в 31-м году родилась младшая сестра, я, можно сказать, был ее нянькой. Ушла мама в поле работать, мы дома остались. Подошло время кормить Серафиму, беру ее на руки и несу. Нелегко, конечно, было топать. С одной стороны, сильно прижать к себе страшно, с другой – уронить боюсь. А сестренка уже плакать начинает, кушать-то хочется. Мать в тенечек отойдет, покормит ее, в руки мои отдаст и вновь за работу. Мы назад идем, домой…

Конечно, находилось время и для игр. Ведь в этом отношении мы были самыми обычными детьми, любившими активные и веселые развлечения. Что интересно, несмотря на практически полное отсутствие фабричных игрушек, никто из нас никогда не считал себя обделенным и не давал скуке ни малейшего шанса. Недостаток готовых изделий с лихвой восполнялся весьма приличной сырьевой базой и нашей неограниченной фантазией в ее использовании.

Любимой игрой местной детворы была традиционная лапта. Мяч для нее делался из конского волоса с добавлением муки. Он получался весьма плотным и здорово летал, поэтому зевать во время игры было совершенно недопустимо. Попадет в тебя такой снаряд – мало не покажется.

Несколько позже появился футбол. Здесь материалом для мяча служил мочевой пузырь коровы, лошади или быка, который отдавали нам при разделке скотины. Его надо было хорошо растирать, чтобы увеличить до необходимых размеров, затем надуть и завязать веревочкой. Мяч получался легкий и прыгучий.

Частенько ходили с ребятами в лес, обычно ближе к вечеру. Каждый приносил у кого что было. Кто рыбки наловил, кто пару яичек из дому принес, кто морковку или огурцы с грядки, грибов набрали. Так толпой и идем на наше излюбленное место. Разожгли костер, пожарили все это на куске жести, служившем в качестве противня. И, конечно же, картошку в угли зарыли. Сидим, болтаем, пока она печется. А запах-то ноздри щекочет, аж слюнки текут. С трудом дождавшись готовности, доставали ее и, не счищая шкуры, ели прямо с пеплом… Свежесорванную морковь вытер об штанину и в рот. Объедение! И ведь не знали, как живот болит…

Охота на зайцев была излюбленным отдыхом для мужиков, приносившим весьма неплохую прибавку к семейному столу. Для этой цели у отца имелись два ружья, и они вместе с дядей Устимом частенько уходили «на промысел». Вася, когда достаточно подрос, тоже пристрастился к этому делу. Несколько раз пытался охотиться и я, но безуспешно – никого не смог подстрелить, хотя и старался. Да и вообще не нравилось мне подобное занятие. Находишься, устанешь как собака, придешь домой весь грязный и промокший насквозь. Никакого удовольствия.

А вот субботу, обязательный банный день, я ждал с нетерпением. Отец тоже очень любил это дело. Помню, лежит на скамье, а мы с братом его вениками окучиваем. А он все подгоняет: «Давай! Сильнее!! Вот хорошо!!!» Дед как-то раз так запарился, что рубашку вместо кальсон надел. Долго еще потом смеялись мужики над ним.

У деда одна баня была на три дома, а по соседству – запруда. Летом выскочил из парной, в холодной воде поплавал и назад. А зимой просто в снег прыгали. Попарились мужики, потом садятся за стол, по сто грамм выпьют, поужинают хорошо.

Сегодня многие сетуют на чуть ли не тотальный алкоголизм русского народа во все периоды его истории. Кто-то упорно стремится вдолбить эту убогую байку в массовое сознание, вызывая комплекс неполноценности.

Со всей ответственностью могу сказать: подавляющее большинство людей, с которыми мне лично довелось встречаться в детстве и юности, знало меру в употреблении алкогольных напитков. Самым пьющим среди них был один дед, живший недалеко от нас. Его называли Гришка-пьяница. Каждое воскресенье он напивался в стельку, день-другой пластом лежал, отходил, остальное время работал, потом снова… Но это лишь достаточно редкое исключение.

Были такие, как, например, дядя Филипп. Он ведь кузнецом работал, а хороший кузнец – обеспеченный человек, особенно в селе. Мог позволить себе практически все, что можно было приобрести за деньги. Так вот, он месяц, а то и больше ни капли в рот не брал. Затем за пару дней «пар выпустил» и вновь за работу. Он вояка был, всю первую империалистическую войну прошел, заслужив два Георгиевских креста. Сабля у него с тех времен осталась. Несколько раз, помню, как выпьет, схватит ее и за женой гонится: порублю, мол, в капусту.

Но в основной своей массе не пил народ особо, трудиться же надо. Иначе все – нищета, не успеешь оглянуться. По праздникам, конечно, могли дать жару, но не более того. А сколько их в году-то? Раз, два и обчелся. Тогда ведь дни рождения не отмечали, только престольные праздники да свадьба у кого если случилась. При этом не помню хоть одного пьяного дебоша. Разве что молодежь поцарапает друг друга слегка, из-за девок, конечно. И в Уфе, где мы жили среди заводских рабочих, картина та же самая.

Медовуха в нашем доме была всегда, но употребляли ее также только лишь по особым случаям. Соберутся иногда зимой в нашем доме пять-шесть соседских мужиков, сядут за стол, выпьют, закусят. Потом, закурив, начнут истории всякие рассказывать. Они болтают, а мы лежим на печке, уши навострили и слушаем.

Самогон варили, хоть и строго тогда с этим делом было. Поймают – на первый раз штрафом отделаешься, а на следующий – вплоть до суда. У отца аппарат имелся, он его на сеновале прятал. Но пользовался им редко, в основном водку в магазине покупал при необходимости. И то не больше бутылки.