Полная версия

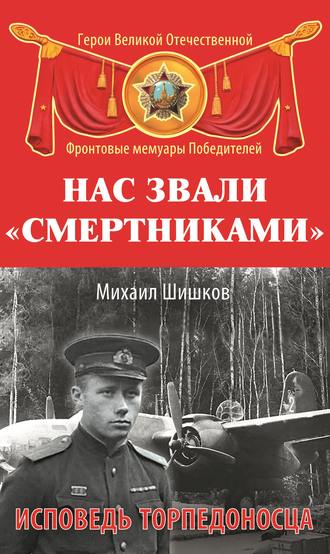

Нас звали «смертниками». Исповедь торпедоносца

Вася сразу же после переезда устроился учеником на участке вулканизации колес автопредприятия, а я продолжил учебу, поступив в пятый класс средней школы № 6, добротное дореволюционное здание которой с его просторными светлыми коридорами ошеломило меня своими размерами и привело в неописуемый восторг. Но где-то через пару лет в стенах появились трещины, просела крыша, и нас в полном составе перевели в находившуюся практически рядом школу № 40. В результате такого уплотнения учеников оказалось слишком много, а классных кабинетов – слишком мало, поэтому занятия велись в три смены.

В то время стране катастрофически не хватало квалифицированной рабочей силы, поэтому 6-ю школу после капитального ремонта передали сталелитейному заводу для размещения там ФЗУ. А нам пришлось ждать аж до 38-го года, когда старшие классы перевели в только что построенную трехэтажную школу № 19.

Поначалу я, четырнадцатилетний деревенский парнишка, ощущал себя в городе не в своей тарелке. Казалось, все вокруг было чужим и непонятным, иная обстановка, другие ребята со своими понятиями о жизни, дружбе и многом другом. Меня, как и любого новичка, словно пробовали на прочность, пытаясь подчинить своей воле. Выручило то, что в город я приехал уже достаточно взрослым и сформировавшимся человеком. Поэтому вскоре, поняв, что Мишка тоже не лыком шит и может в случае необходимости дать отпор, местные пацаны прониклись ко мне некоторым уважением и перестали задираться.

Были среди них, конечно, и любители забраться в чужой сад, а то и украсть что-нибудь более существенное. Поблизости от нашего дома жила семья, в которой двое из трех сыновей «промышляли» в трамваях и автобусах. Остро заточенная по окружности серебряная монетка, зажатая между тонких длинных пальцев, ловко и незаметно вспарывала сумки и карманы зазевавшихся горожан, принося своему владельцу «легкие деньги». Один из них очень любил похвастаться этим «умением» перед младшими ребятами, изо всех сил стараясь подчеркнуть собственную значимость в «блатном» мире.

– Вот так-то! Это вам не спину гнуть на «хозяина», – самодовольно улыбался он, красочно расписывая все прелести воровской «романтики». Сколько правды содержалось в его рассказах, понять было невозможно. К счастью, большинство ребят имели совсем другие жизненные ценности, стараясь в дальнейшем избегать общения с ним. Правда, к чести тогдашней милиции надо сказать, что подобные шалопаи на воле долго не задерживались, периодически отправляясь на перевоспитание в соответствующие исправительные заведения…

Однажды я тоже оказался жертвой карманника. Брат купил мне наливную чернильную ручку, в то время такие как раз только-только появились и быстро стали очень модной вещью. Меня просто распирало желание похвастаться, тем более ручка была не наша, а импортная. Поэтому, собираясь в кино, я положил ее в карман рубашки, пристегнув к нему зажимом, чтобы не потерять. Во время сеанса ручка еще находилась на своем месте, но когда, выйдя из зала, мне в очередной раз захотелось полюбоваться ею… Обидно было до слез…

Отстоять себя от чуждых мне влияний и поползновений оказалось далеко не самой сложной задачей, которую мне предстояло решить для того, чтобы полностью адаптироваться к городской жизни. Перестраиваться на другой лад пришлось практически во всем, начиная с одежды. Ведь носили в деревне что придется. Например, сапоги и курточка, сделанные старшему брату, перешли по наследству ко мне. И так было практически во всех семьях: ничего не выбрасывалось, все носилось, пока не расползалось на кусочки. Мои привычные к лаптям ноги не сразу адаптировались к туфлям и ботинкам, в которые были обуты городские ребята. Да и простая грубая рубаха здесь тоже не котировалась, требовалось надевать что-то получше.

Лишь только начались занятия, я обнаружил, что знания, полученные мной в сельской школе, оказались совершенно недостаточными для полноценного усвоения программы городской. Особенно плохо дело обстояло с литературой. Да и неудивительно – книг-то особо в деревне и не было. Разве что Евангелие, Псалтырь да Жития святых, которые дед читал нам вслух, пока мы не засыпали, убаюканные его монотонным голосом. Изредка попадались журналы, привозимые из города и передававшиеся от семьи к семье.

В Уфе все обстояло совсем по-другому. Заходишь даже в школьную библиотеку – глаза разбегаются. Стеллажи рядами стоят, возвышаясь до самого потолка. И книги можно найти на любой вкус, от учебных до приключенческих. А уже если в городскую попал, так там вообще заблудиться можно было…

– Слишком медленно читаешь! Как поп! – говорила Зоя Александровна Субботина, учительница русского языка и литературы, под дружный смех одноклассников. Приходилось стараться изо всех сил, шепотом повторяя про себя наиболее сложные фразеологические обороты. Немало трудностей пришлось преодолеть и для того, чтобы сделать свой почерк более понятным.

…Честно сказать, городские ребята были более развитыми и могли, довольно быстро завладев вниманием слушателей, доходчиво и интересно рассказать какую-либо историю или байку. Но упорства и трудолюбия нам, сельским, было не занимать, поэтому некоторое время спустя их преимущество начало понемногу исчезать. Все реже и реже доводилось мне слышать обидное слово «деревенщина»…

Ученик школы № 19 г. Уфы Миша Шишков. 1938 г. Тогда я еще даже не мог вообразить, что моя детская мечта вскоре станет реальностью…

Немного лучше у меня было с естественными науками, еще легче давалась математика, а география шла совсем хорошо. Кроме того, приходилось уделять внимание обязательным в то время общественно-политическим занятиям с непременным изучением Конституции и избранных произведений теоретиков марксизма-ленинизма. В старших классах начались уроки военной подготовки, на которых мы изучали устройство винтовки Мосина, пулемета «максим» и появившегося затем пулемета Дегтярева. Военрук рассказывал о сражениях в Испании, о Хасане и Халхин-Голе. Не любили мы только учителя немецкого языка. Бывало, даже сбегали с его уроков. По дурости, конечно…

…Уже после войны, занимаясь с 46-го на курсах в Риге, я изучал английский, и, между прочим, весьма успешно. Затем уехал служить на Север, а там уже было не до него. Позже, когда учился в академии, – опять английский. За три года так натренировался, даже пятерку на экзамене получил. Пришлось изрядно постараться, ведь наша преподаватель, пожилая полная женщина, жена царского адмирала, в совершенстве владевшая еще и французским языком, была очень требовательной и строгой. А дальше – опять та же картина: поначалу немного занимался по учебникам, а потом… Да и по работе не нужно оказалось. Так что не сложилось у меня с иностранными языками…

К сожалению, в памяти сохранились имена лишь двух моих школьных учителей: классного руководителя Натальи Капитоновны, преподававшей математику, и упомянутой выше Зои Александровны. Тем не менее могу с абсолютной уверенностью утверждать: все они были очень культурными и образованными людьми, всем сердцем преданными своему делу.

Строгие, но справедливые по отношению к нам, они давали себе еще меньше поблажек, считая каждую неудовлетворительную оценку ученика своей личной недоработкой. Поэтому, не жалея времени, нередко задерживались допоздна, терпеливо разъясняя нам непонятные темы школьной программы.

Наши учителя искренне интересовались, чем мы живем и к чему стремимся. Наталья Капитоновна ходила по домам пообщаться с родителями, причем не только в случае какого-то проступка своего ученика, а чтобы почувствовать атмосферу его семьи и найти к каждому из нас правильный подход.

Несмотря на свои мизерные оклады, учителя следили за своей внешностью и всегда выглядели безупречно – профессия обязывает ко многому. Как им это удавалось, до сих пор не могу понять…

Естественно, такие люди внушают неподдельное уважение молодым ребятам, нуждающимся в достойных подражания примерах, способных дать верное направление кипучей энергии юности. Учитель был для нас непререкаемым авторитетом. Даже самый отпетый хулиган и забияка моментально терял свою напускную удаль и, скромно опустив глаза, внимал каждому его слову, не смея даже робко возразить, не то что вступить с ним в конфликт. Поймали за курением – пожалуй на ковер к директору. Не хочешь учиться – никто силой не держит, бумажку в руки и иди на все четыре стороны…

…Зою Александровну я случайно встретил морозной зимой 48-го, когда приехал навестить родителей. Она хоть и немного постарела, но все равно осталась той же симпатичной светловолосой женщиной с длинными косами и типично русской внешностью.

– Зоя Александровна! Здравствуйте! – с волнением сказал я, видя, что она проходит мимо. – Миша Шишков, ученик ваш, помните…

– Ой! – замерла она в удивлении, не сразу признав во взрослом мужчине в форме майора морской авиации своего ученика. – Не может быть… – Ведь в 39-м я был еще совсем мальчишка…

– …Вы еще заставляли меня сочинения переписывать, говорили: «Я это даже и читать не буду! Как курица лапой нацарапал»…

В основном в нашем классе учились дети рабочих местных заводов и фабрик. В конце 36-го или в начале 37-го к нам присоединились дети бежавших после разгрома Колчака в Маньчжурию, семьям которых разрешили вернуться на родину. Поскольку свободного жилья для их размещения не было, в качестве такового использовали заброшенный женский монастырь. Эти ребята были гораздо более образованными и культурными, большинство знали английский, а некоторые даже и французский. Рядом с ними, прекрасно одетыми, все мы выглядели уличными шалопаями.

Классе в 8-м вместе с нами стали учиться трое парней из бывших беспризорников, отбывавших наказание в колонии, которая находилась в трех километрах от города в здании бывшего монастыря. Там имелась своя школа, по-моему, до седьмого класса включительно, но за примерное поведение этим ребятам разрешили продолжить учебу на свободе. Каждый день их привозили к началу занятий и после уроков забирали назад. Это была идея знаменитого педагога Макаренко, и она, по крайней мере в данном конкретном случае, полностью себя оправдала – занимались парни прилежно и дисциплину не нарушали. Несмотря на свой детский возраст, они были совершенно взрослыми людьми, не стеснялись выступать в школьной самодеятельности и, если уж не выучили чего, не мямлили неуклюжие оправдания, опустив глаза в пол, а сразу говорили: «Извините, не готов», всегда стараясь исправить заслуженную «двойку». Тертые ребята…

Взаимоотношения в классе были в целом нормальные. Конечно, с одними дружишь больше, с другими меньше, с кем-то просто здороваешься. Но никаких особых конфликтов и уж тем более даже самых незначительных проявлений так называемой дедовщины вспомнить не могу. Как и представить себе саму возможность таковых – учителя никак не допустили бы ничего подобного. Да и мы сами уже были достаточно взрослыми, чтобы пресечь на корню любые поползновения…

С первого же дня пребывания в городе я был ошеломлен безграничными по тем временам возможностями проведения организованного досуга. Практически любой мог выбрать себе занятие по душе. Я, например, посещал фото– и радиокружки, организованные при школе. А уж в трехэтажном Доме пионеров было практически все: и театральная секция, и танцы, и музыка… Кроме того, имелся весьма приличный кинотеатр, который я периодически посещал как с классом, так и самостоятельно.

Какому-то определенному виду спорта я не отдавал предпочтения, не испытывая к тому особого желания. Правда, это с успехом компенсировалось регулярной физкультурной подготовкой, включавшей в себя бег на дистанции от ста метров до пяти километров, волейбол, плавание и упражнения на снарядах. Зимой каждое воскресенье устраивались лыжные кроссы, для чего всем школьникам лыжи выдавались на дом под расписку. В этих соревнованиях я хоть и не занимал призовых мест, но и не плелся в хвосте, одним словом, был нормальным, достаточно здоровым и крепким парнем…

Пионервожатые и комсомольские руководители постоянно проявляли инициативу, организовывая различные спортивные мероприятия и концерты самодеятельности. Поле деятельности здесь было практически неограниченным. Особенно нравились походы в сосновый лес, где мы любили поиграть в прятки. Были также коллективные посещения театра, для которых заказывали специальный автобус, экскурсии в музеи и многое другое…

В шестнадцать лет я вступил в комсомол. В то время это не являлось простой формальностью – от кандидата требовалось назубок знать биографии вождей партии и правительства, основные положения марксизма-ленинизма, достаточно свободно ориентироваться в международной обстановке. Сначала надо было пройти «допрос с пристрастием» в школьном комитете комсомола, затем все повторялось на районной комиссии, где твоими настроениями и взглядами интересовались с еще большей скрупулезностью.

– А почему не состоял в пионерской организации? – строго спросил председатель райкома.

– Мать не разрешила, да в деревне особо и не требовали, – почти сразу ответил я, будучи готовым к этому вопросу. Но все-таки неприятное чувство зашевелилось внутри: «А вдруг погонят?»

…Пионерская организация в Кальтовке была. Руководила ею пионервожатая, двадцатилетняя девушка, присланная для этой цели из города. Несмотря на активную агитацию, красные галстуки надели в основном дети председателя колхоза, секретаря сельсовета и других активистов. Остальные ребята пока не спешили следовать их примеру, не желая идти против воли родителей, тем более явного давления со стороны руководства школы и колхоза мы не испытывали. Пионерские отряды, сформированные на базе классов, постоянно помогали на уборке урожая и других сельскохозяйственных работах. Возглавляли пионеры, а мы – так сказать, трудовая рабочая сила…

…Но, слава богу, все обошлось. Вечером после занятий в праздничной обстановке нам были вручены комсомольские билеты…

В 38-м брату исполнилось двадцать и его призвали в армию. К тому времени Вася, получив права, работал водителем в автодоре, поэтому и на службе не расставался с баранкой. Проводили мы его хорошо, по-праздничному. Еще бы, защищать Родину в рядах ее Вооруженных сил тогда являлось почетной обязанностью каждого. Именно так это и воспринималось молодежью. Ни у кого даже и мысли не возникало, как говорится, «откосить на болезнь».

Как известно, любое событие можно охарактеризовать различными словами, отражающими субъективное отношение к нему людей. Поэтому интересно отметить, что раньше говорили: парня «призвали» в армию, а сейчас – «забрали» или «забрили». Комментарии излишни…

С этого момента Васин велосипед перешел в мое безраздельное владение. Я сразу же оценил те преимущества, которые этот неприхотливый вид транспорта давал своему хозяину, стал ездить на нем в школу, по своим делам, да и просто в свободное время прокатиться с ветерком по улицам города тоже было весьма приятно…

Вскоре я встретил свою первую любовь. Моя соседка, Настя Печонкина, симпатичная и очень серьезная девочка, учившаяся на класс младше, с первого взгляда стала значить для меня гораздо больше, чем все остальные. Мы дружили с ней, вместе ходили в школу. Тем не менее некоторое время, не в силах преодолеть естественную робость, я никак не мог решиться заговорить с Настей о своих чувствах. Но однажды она, проходя мимо, заметила мой восторженный взгляд и приветливо улыбнулась. Я все-таки решился пригласить ее в кино…

Мы стали встречаться, делиться друг с другом самыми сокровенными мечтами. О моем желании поступать в аэроклуб Настя узнала первая.

– Здорово! Ты будешь летчиком! Как Чкалов! – воскликнула она, взяв меня за руку. Ее восторженная уверенность не могла не передаться мне.

Нас влекли друг к другу светлые искренние чувства, чуждые всякой показной театральщине. Легкие поцелуи в щечку после вечерней прогулки были проявлением невинной нежности, а не многообещающей чувственности. О большей близости не могло возникнуть даже мысли…

…Я уехал в училище, мы переписывались вплоть до самого начала войны. Затем связь прервалась аж до 42-го года, когда, находясь на станции Кошки в Куйбышевской области, я неожиданно получил от Насти небольшое письмо. Как она узнала мое местонахождение, не знаю до сих пор, но в те дни нас разделяли всего лишь полдня пути, что давало возможность встретиться. Но отпроситься у командира эскадрильи оказалось невозможным – мы сами «сидели на чемоданах», ожидая команды на перебазирование. Больше я ничего о ней не слышал…

…Гораздо позже мне рассказали, что всех девушек, окончивших десять классов, в 42-м призвали в армию в качестве санитарок и радисток. Почти все они погибли под Сталинградом. Среди них была и Настя…

Тем временем бытовые условия в нашем районе, поначалу незначительно отличавшиеся от деревенских, постепенно изменялись к лучшему. В 38-м провели свет, а годом позже, протянув по крышам провода, подключили тарелку радиотрансляции. Радость наша не поддавалась описанию, ведь до этого у меня был детекторный приемник, принимавший единственную на всю Башкирию станцию. Полдня передачи шли на русском языке, полдня – на башкирском. Сидишь вечером, коптилочку зажигаешь, наушники надел и слушаешь…

По окончании седьмого класса отец спросил у меня:

– Что намерен делать дальше? На завод пойдешь или как?

– Если можешь, разреши дальше учиться…

– Ну ладно, посмотрим, – немного задумавшись, ответил он. Поскольку учеба моя продвигалась весьма неплохо, я остался в школе…

Вряд ли ошибусь, если скажу, что подавляющее большинство ребят, с кем мне довелось общаться в Уфе, за весьма редким исключением, всей душой стремилось к знаниям. Не всем, к сожалению, удалось осуществить желаемое, но это не их вина – чтобы помочь своим родителям, приходилось бросать школу и идти работать. Особенно это касалось старших детей. Во многих семьях, и моя не являлась исключением, они рано вливались во взрослую жизнь, давая возможность нам, младшим, получить образование…

Надо сказать, для нашего обучения и развития создавались все возможные для того времени условия. Дома пионеров, стадионы, театры – все было доступно любому желающему. Конечно, основное внимание уделялось воспитанию молодых ребят как будущих защитников Родины. Нас призывали идти в армию, авиацию или на флот. И многие тогда связали свои жизни с воинской службой, причем по зову сердца, а не из каких-либо шкурных побуждений.

Так что болтаться по улице просто не было времени, да и желания тоже. Хотелось достичь в жизни многого, а для этого требовалось лишь одно – учиться, учиться и еще раз учиться. Поэтому каждый день был занят буквально до последней минуты – учеба в школе, самоподготовка и помощь матери по хозяйству. А уж как в аэроклуб поступил…

Иной раз сегодня слышишь по телевизору, о чем мечтают некоторые молодые люди… Девушки – найти мужа побогаче, пусть даже старого. Главное, чтобы за границу возил, виллу купил, машину покруче. У ребят – то же самое желание быстро обогатиться, пусть не самым честным путем… Конечно, мы тоже мечтали, но не ИМЕТЬ какие-либо материальные блага, а СТАТЬ полезным для страны человеком, заниматься любимым делом и, само собой, заслужить уважение окружающих.

Поэтому меня абсолютно не интересовало, есть ли у Чкалова автомобиль и, если есть, какой он марки. Единственное, что приходило на ум, глядя на его открытое волевое лицо, смотревшее с фотографии над столом, – смогу ли я, подобно ему, покорить пятый океан, имею ли я достаточно сил и способностей для этого…

Аэроклуб

Сейчас я совершенно не представляю своей жизни вне авиации. Поэтому даже предположить, как иначе могла бы сложиться моя судьба, – задача абсолютно невыполнимая, да и не имеющая никакого смысла. Но когда небо впервые подало знак, могущий быть истолкованным как пророческое знамение, его истинный смысл все же ускользнул от меня, чтобы открыться лишь спустя шесть лет…

Подобно большинству сверстников, я, обыкновенный ученик третьего класса деревенской школы, проявлял особый интерес к технике, новости о последних достижениях которой тщательно выискивал в газетах, выписываемых отцом. Где-то там, вдали, строились заводы и электростанции, спускались на воду корабли и суда, страна начинала свой нелегкий путь к статусу индустриальной державы. Наши хутора находились на обочине научно-технического прогресса, поэтому своими глазами мне довелось увидеть лишь только первые, весьма несовершенные колхозные трактора да еще легковой автомобиль приехавшего из города большого начальника, в неслужебное время катавший хуторскую детвору вокруг сельсовета.

И вот свершилось чудо – в Кальтовке приземлился самолет и, высадив чиновника, направленного к председателю колхоза, тут же улетел обратно. На другой день «У-2» вернулся, и летчик, не разглядев заросшую травой канаву, подломил при посадке стойку шасси. К превеликой радости окрестных ребятишек, сбегавших со школьных занятий поглазеть на чудо-птицу, необходимые запчасти везли к месту аварии целых три дня.

Скромный трудяга кукурузник казался нам тогда воплощением технического совершенства, а его пилот вызывал безграничное восхищение, подобное которому мальчишки 60-х испытают, разглядывая фотографии космонавтов. Конечно же, учителям было несложно определить наше местонахождение, чтобы, дав соответствующее внушение, вернуть прогульщиков к прерванным занятиям. Нехотя возвращаясь в школу, мы, перебивая друг друга, взахлеб делились впечатлениями. Именно в эти дни размытые доселе контуры моих детских фантазий приобрели устремленные ввысь очертания самолета.

Конечно, реализовать мечту о полетах, находясь в деревне, было практически невозможно, и мне пришлось на некоторое время смириться с этим. Но когда отец объявил о нашем переезде в Уфу, в голове стремительно промелькнуло: «Быть может, судьба дает мне шанс…» Сердце забилось немного быстрее, как бы чувствуя то, во что я все еще не мог поверить…

Оказавшись в незнакомой для меня атмосфере достаточно большого города, первое время я ощущал себя не совсем уверенно, прилагая все силы, чтобы побыстрее адаптироваться к непривычному ритму и настроению. Приятным открытием стало то, что здесь, в Уфе, молодежь имела достаточно возможностей для реализации своих способностей и предпочтений.

Меня же, казалось, подталкивало и направляло к столь желанной цели буквально все вокруг. Газеты пестрели заголовками о славных достижениях советских авиаторов. Книги, детально описывающие их легендарные, полные опасностей и риска, рекордные перелеты, в изобилии имелись на полках книжных магазинов и в фондах общественных библиотек. В Доме пионеров, школах, театрах наряду с изображениями Ленина, Сталина и других руководителей нашей страны висели большие цветные портреты Чкалова, Байдукова, Белякова, Водопьянова, Громова, Слепнева, а также отличившихся во время испанской войны Рычагова и Грицевца. «Нет такой высоты, покорить которую не способен целеустремленный и настойчивый» – было послание этих прославленных героев нам, молодым ребятам, только начинающим свой жизненный путь.

И мы со всем энтузиазмом откликнулись на этот призыв, ведь наши сердца переполняли юношеский задор и искреннее желание изменить к лучшему мир вокруг себя, а стремление посвятить свои жизни служению Родине систематически прививалось нам воспитанием.

Наверное, сегодня эти строки покажутся кому-то из читателей преувеличением, а может быть, идеализацией собственного поколения, свойственной моему возрасту. Но это действительно было так… Из моей школы почти все парни из 9-х и 10-х классов поступили в военные училища…

Сентябрьский день 39-го года, окончательно определивший всю мою дальнейшую жизнь, начинался вполне обыкновенно, ничем, в сущности, не выделяясь из монотонной череды других. Бодро шагая по школьному коридору на комсомольское собрание, я и не подозревал, что до встречи с судьбой оставалось всего лишь несколько минут…

– Как известно, – торжественно начал комсорг, – на всесоюзном съезде комсомола было принято решение направлять молодежь в авиацию и на флот…

Почувствовав важность момента, мы сидели, не шевелясь, и ловили каждое слово выступающего…

– …Предлагаю приступить к поименному обсуждению кандидатов на зачисление в аэроклуб! Кто за – прошу поднять руки! Единогласно…

Застигнутый врасплох неистовым вихрем эмоций, я не вполне осознавал суть происходящего, даже когда вместе с десятью своими товарищами словно на крыльях несся к заветному зданию аэроклуба, прижимая к сердцу направление школьного комитета комсомола. «Я буду летать!» – молотом стучало в мозгу.

Но реальность несколько охладила мой пыл. Во-первых, еще предстояло пройти медицинскую и мандатную комиссии. Во-вторых, мать, только лишь услышав о полетах, строго сказала: «Не пойдешь, и все!» Нет-нет да проскальзывали в газетах известия об авиакатастрофах. Передаваемые из уст в уста по «женскому радио», они обрастали все более ужасными подробностями и из разряда редких исключений переходили в правило. В общем, она ужасно волновалась за меня, опасаясь неминуемой, как ей казалось, беды. Отец особо не возражал против моего решения и даже старался успокоить заплаканную маму: «Ну, не плачь, не надо. Мужик, чай, растет»…