Полная версия

Холодная война подо льдами Арктики

В наступившем году Военно-морской флот Советского Союза продолжил активно использовать Северный Ледовитый океан. В августе-сентябре в рамках очередной экспедиции особого назначения ЭОН-73 с Севера на Тихий океан готовились перейти две дизельные подводные лодки и несколько судов обеспечения. Северный флот получил также следующие задачи: разработать новые тактические приемы боевого использования подводных лодок из-подо льда; выполнить первый в истории стратегический манёвр на ТОФ двух атомных подводных лодок; совершить очередной поход одной АПЛ на Северный полюс и всплыть там в надводное положение. При этом Генеральный штаб ВС СССР для перехода на Дальний Восток назначил АПЛ пр.627А К-115 под командованием кап. 2 ранга Дубяги Ивана Романовича из состава 3-й дивизии 1-й флотилии подводных лодок Северного флота. Для этого её первой среди однотипных лодок отечественного флота оснастили парогенераторами, изготовленными из титановых сплавов. Решение о том, какой корабль пойдет на Северный полюс, а какой совершит трансарктический переход, должно было принять командование СФ.

По плану выполнения первой задачи в апреле, во время учений Северного флота атомная ракетная подводная лодка пр.658 К-178 под командованием кап. 1 ранга А.П. Михайловского из состава 31-й дивизии 1-й флотилии подводных лодок двое суток маневрировала подо льдами Баренцева моря в районе Земли Франца-Иосифа, находясь в «засаде». После выхода на чистую воду она произвела успешный пуск из надводного положения баллистической ракеты. Следом за ней в ходе того же учения такой же манёвр совершила дизельная ракетная подводная лодка пр.629 К-153 под командованием кап. 3 ранга В.Г. Лебедько из состава 18-й дивизии 12-й эскадры подводных лодок СФ. Подо льдом она находилась около двух суток и за это время прошла 168 миль. Выйдя на чистую воду, успешно выполнила условный старт ракет и возвратилась в базу. Так флот осваивал новые тактические приёмы использования ракетных подводных лодок из-подо льда.

Решение по второй и третьей задаче состоялось 24 февраля 1963 г. Было принято предложение отправить на полюс, только что, завершившую испытания АПЛ пр.627А К-181, а на Дальний Восток – К-178 под командованием кап. 1 ранга А.П. Михайловского. При этом планировалось, что эта лодка, вооруженная баллистическими ракетами, начнет движение по маршруту только после того, как К-115 достигнет Камчатки.

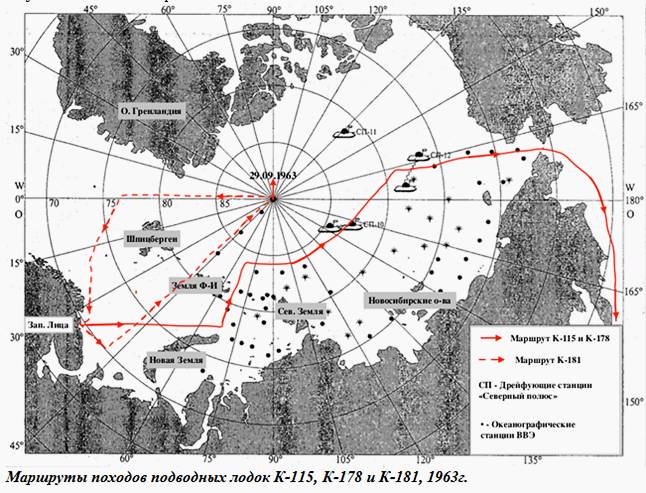

К-115 совершила первый в истории ВМФ СССР подлёдный стратегический межтеатровый манёвр в период с 3 по 17 сентября 1963 года (в публицистике манёвр чаще всего называют «трансарктический переход»). Маршрут перехода проходил от Западной Лицы на Кольском полуострове через Баренцево море до мыса Желания (север Новой Земли), далее по жёлобу Святой Анны, оставляя слева архипелаг Земля Франца-Иосифа, а справа – острова Визе и Ушакова, в Центральный Арктический бассейн до 84-го градуса северной широты, затем курсом 90 градусов до 174-го меридиана восточной долготы, после чего курсом к острову Врангеля в Чукотское море и далее через Берингов пролив на Камчатку.

Справка о глубоководных желобах, соединяющих Баренцево море и Центральный Арктический бассейн. Жёлоб Святой Анны – глубоководный жёлоб между Баренцевым и Карским морями юго-восточнее Земли Франца- Иосифа. Глубина жёлоба достигает 500–600 метров на севере, к югу уменьшается до 300–400 метров; по мере приближения к Новой Земле рельеф дна выравнивается. Длина – около 600 километров. На юге жёлоб Святой Анны отделяется порогом Брусилова от Восточно-Новоземельского жёлоба. Жёлоб назван в честь корабля «Святая Анна», на котором была совершена экспедиция Георгия Брусилова.

Жёлоб Франц-Виктория – глубоководный жёлоб между Баренцевым морем и Центральным Арктическим бассейном, пролегающий между архипелагами Земля Франца-Иосифа и Шпицбергеном. Глубина жёлоба достигает 430 метров.

У мыса Желания К-115 всплыла для встречи со спасательным судном «Памир» и контроля своего места. Проверив точность плавания по счислению у ледовой кромки, она снова погрузилась на безопасную глубину и начала движение подо льдами Арктики.

Совершив по плану перехода ряд всплытий и «приледнений» («прилипание» к нижней кромке льда без хода и при положительной плавучести), 10 сентября 1963 года лодка всплыла в полынье в 3,4 морских милях от советской научно-исследовательской дрейфующей станции «Северный Полюс-12» (начальник станции Л.Н. Беляков). Командир АПЛ с семью подводниками посетил станцию, а полярники нанесли ответный визит. 11 сентября К-115 встретилась в точке рандеву в акватории Чукотского моря с ледоколом «Пересвет». Пройдя в надводном положении Берингов пролив, 17 сентября лодка прибыла к новому месту базирования в бухте Крашенинникова. За 330 часов пройдено 4330 миль, из них: под водой – 3396 миль за 215 часов, над водой – 934 мили за 115 часов, подо льдами 1570 миль за 121 час, во льдах за ледоколом 56 миль за 8 часов 30 минут. В ярких лучах успехов остаётся в тени неудачное всплытие АПЛ в районе советской научно-исследовательской дрейфующей станции «Северный Полюс-10». Здесь контроль толщины льда осуществлялся только эхоледомером. Визуального осмотра состояния льда через перископ не проводилось. В результате нарушения проверенных рекомендаций, на К-115 были повреждены ограждение рубки и вертикальный стабилизатор (в корме). Однако успехи перевесили ошибки, и указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 февраля 1964 года за образцовое выполнение задания командования и проявленные при этом мужество и героизм члены экипажа были награждены правительственными наградами. Командиру К-115 капитану 2 ранга И.Р. Дубяге было присвоено звание Героя Советского Союза, руководитель перехода начальник штаба, заместитель командующего 1-й флотилией атомных подводных лодок Северного флота капитан 1 ранга В.Г. Кичёв (его фото приведено в материале за 1968 год) был награждён орденом Ленина. С 23 октября 1963 года лодка вошла в состав Тихоокеанского флота с базированием в Вилючинске (ныне).

Следом за К-115 аналогичный переход с 14 по 30 сентября совершила К-178 (командир – капитан 1 ранга Михайловский Аркадий Петрович, руководитель перехода начальник штаба 31-й дивизии подводных лодок капитан 1 ранга Н.К. Игнатов, его фото см. в материале за 1966 год). Перед походом ракетоносец был дооборудован для плавания во льдах, включая установку укрепляющих конструкций на крышках ракетных шахт, «ледовых рогов» на крыше ограждения боевой рубки и «ледовой решётки» на носовом палубном обтекателе антенны гидроакустической станции [Михайловский А. П. Вертикальное всплытие, 18]. В дополнение к штатным гирокомпасам, которые в приполюсных районах перестают выполнять свои функции, на корабле смонтировали три гироазимута и отработали методику их совместной работы. При маневрировании в высоких широтах курсоуказание переключалось с гирокомпасов на гироазимуты, а после окончания манёвра и успокоения гирокомпасов гироазимуты согласовывались с ними. Для определения места корабля подо льдом на лодку установили специальную гидроакустическую станцию, принимающую и записывающую взрывные сигналы подводной навигационной системы НГС-1. Кроме того, установили бортовую аппаратуру новой экспериментальной системы дальней радионавигации «Маршрут», а для промера глубин по маршруту перехода смонтировали дополнительный эхолот. Очевидно, что такое же дополнительное оборудование было установлено и на АПЛ К-115, хотя точных сведений об этом нет.

Существует очень мало сведений и о том, какое оружие было на борту первых подводных лодок, уходящих под лёд. Однако командир К-178 позже в своих воспоминаниях писал: «Боевого оружия приказано не брать. Только четыре торпеды иметь в носовых аппаратах приготовленными для взрыва на дистанции с целью возможного подрыва льда и проделывания искусственной полыньи для всплытия лодки. В кормовую шахту погрузить практическую ракету в инертном снаряжении, но полностью заправленную всеми компонентами. Эту ракету предстоит пронести во льдах Арктики и после освидетельствования выстрелить ею по боевому полю уже на Камчатке» [Михайловский А. П. Вертикальное всплытие, 18, с. 366–367].

Под кромку пакового льда К-178 ушла 17 сентября и следовала по маршруту К-115. 20 сентября произведено всплытие в полынье размером 800 на 200 метров в районе полярной станции «Северный Полюс-10». По маршруту похода толщина ледяного покрова была около 5 метров. Углубления отдельных торосов достигало до 18–20 метров. 22 сентября выполнено три всплытия в полыньях возле советской научно-исследовательской дрейфующей станции «Северный Полюс-12» (начальник станции Ю.Б. Константинов). Первый раз всплыли в трещине шириной до 150 метров, второй раз – в полынье 500 на 250 метров, затянутой тонким ниласом (молодым льдом), третий раз – в ледовом канале 900 на 200 метров. В некоторых полыньях лодка без труда проламывала лёд толщиной около 20 сантиметров.

Манёвр всплытия в полынье был в то время совершенно новым и очень трудным. Вот как его описывает один из участников похода: «Чтобы ледяной «гребёнкой» не срезать верхнюю часть ограждения рубки вместе с выдвижными устройствами, очень важно погасить инерцию движения корабля, т. е. всплывать без хода при почти нулевой плавучести. Корабельный лаг не фиксирует скорость корабля, меньшую 2–3 узлов. Для того чтобы убедиться, что инерция погашена и ПЛ не имеет хода, давался воздушный пузырь через кингстон глубиномера. Если воздушные пузыри шли вверх строго вертикально, значит ПЛ остановлена и можно всплывать. Если же пузыри уходили в корму, значит ПЛ имеет ход. Продолжали работать ГЭД (гребные электродвигатели. – Примеч. авт.) до погашения инерции. При плавании подо льдом самописец эхоледомера постоянно вычерчивал профиль льда, напоминающий электрокардиограмму. Толщина пакового льда в различных районах плавания различная: 3–5, 5–7 метров, были районы с толщиной льда 15–20 и более метров. Для выхода на сеансы связи осуществляли так называемые «приледнения».

Первое всплытие во льдах Центральной Арктики было днем. Всплыли в полынье, по размерам почти полностью соответствующей размерам ПЛ. Оставалось только удивляться, как командир сумел её отыскать. По отваленным носовым горизонтальным рулям сходили на лёд, фотографировались боевыми сменами. Осмотрелись. Кругом ослепительно белый снег, торосы – точь- в-точь, как в учебниках географии или документальных фильмах. И как-то жутковато среди этого белого великолепия видеть чёрную зловещую громаду атомохода. Силища страшная: всплывёт в полынью, выпустит ракеты, нырнёт под лёд – и ищи его подо льдом как иголку в стоге сена».

По ряду причин экипажу не удалось посетить дрейфующие станции. 29 сентября в 5:50 ракетоносец вышел из-под кромки пакового льда севернее острова Врангеля и всплыл в надводное положение. Здесь корабль встречали ледоколы «Пересвет», «Макаров» и спасательное судно СС-37. После прохода Берингова пролива подводная лодка вновь погрузилась и 30 сентября около 11:00 ошвартовалась у пирса в бухте Крашенинникова на Камчатке. Всего пройдено 4411 миль за 374 часа, из них в подводном положении 3460 миль за 286 часов, в том числе: подо льдами – 1617 миль за 136 часов, в надводном положении – 951 милю за 88 часов, во льдах – 155 миль за 22 часа. Выполнено десять ледовых манёвров, из них два всплытия в битом льду, шесть всплытий в полыньях и два «приледнения» на сеанс связи.

Интересно, что встреча А.П. Михайловского и Ю.Б. Константинова (начальника станции «Северный Полюс-10») на дрейфующих станциях СП всё же состоялась. Это произошло в 1968 г. (см. ниже).

Особо следует сегодня прокомментировать поиск подводными лодками научно-исследовательских дрейфующих станций «Северный Полюс-10» и «Северный Полюс-12». Из воспоминаний командиров подводных лодок следует, что это была попутная экзотическая задача: встретиться с полярниками, дать им свежих овощей и фруктов, принять от них письма родным. На самом деле именно полярникам в этих походах принадлежала важнейшая роль обеспечения походов. В условиях длительного подлёдного плавания полярные станции выполняли для лодок роль маяков в Северном Ледовитом океане. На каждой из них была специальная группа военных специалистов («5–6 человек из Архангельска»), которые на некотором отдалении от основного лагеря станции бурили лёд и устанавливали под водой «шумилки» (генераторы звуковых колебаний), которые и должны были обнаружить и запеленговать подводные лодки. Обнаружение «шумилки» подтверждало истинность маршрута, а всплытие позволяло точно получить ошибку счисления по навигационным приборам. Поэтому роль полярных станций следует считать особой.

За образцовое выполнение задания и проявленные при этом мужество и отвагу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1964 года капитану 1 ранга А.П. Михайловскому присвоено звание Героя Советского Союза, а члены экипажа награждены высокими правительственными наградами. Руководитель перехода начальник штаба 31-й дивизии атомных подводных лодок капитан 1 ранга Н.К. Игнатов был награждён орденом Красного Знамени. Лодка вошла в состав 45-й дивизии 15-й эскадры подводных лодок Тихоокеанского флота с базированием на бухту Тарья (бухта Крашенинникова).

Навигационно-гидрографическое и поисково-спасательное обеспечение двух походов осуществляли в районах ухода под лёд и выхода из-под него гидрографическое и спасательные суда, сопровождаемые ледоколами. На дрейфующих станциях, как уже отмечалось, заблаговременно были высажены подразделения военных гидрографов для обеспечения работы подводной навигационной системы НГС-1 посредством кодированных взрывных сигналов и широкополосных звуковых маяков. Самолёты дальней авиации, авиации ВМФ и полярной авиации гражданского воздушного флота с 28 августа вели непрерывную разведку ледовой обстановки в Арктике. Кроме того, были развёрнуты спасательные отряды в бухте Провидения на Чукотке и в Западной Лице, где в 12-часовой готовности к отправке находились дублирующие экипажи. Таким образом, стратегический манёвр двух подводных лодок представлял собой сложную операцию с участием значительных сил, и не только из состава ВМФ.

Здесь уместно обратить внимание читателей на тот факт, что водоизмещение советских подводных лодок было больше водоизмещения американской АПЛ Skate в 1,7–1,8 раза. Естественно, управлять такой махиной подо льдом намного труднее, чем лодкой водоизмещением 2861 тонн. К удивлению, никто из специалистов пока не обращал на это внимания. Позже мы покажем, что советские командиры подводных лодок успешно «приледнялись» и всплывали в полыньях на своих подводных лодках, превосходящих по водоизмещению американские чуть ли не в десять раз!

Во время перехода на Восток на каждой подводной лодке кроме экипажа находилось 15–20 специалистов от предприятий промышленности.

Этими переходами была практически подтверждена возможность межфлотского манёвра атомными подводными лодками через Северный Ледовитый океан подо льдом. Экипажами подводных лодок К-115 и К-178 была «протоптана самая короткая тропинка» с Северного на Тихоокеанский флот. В дальнейшем подводники отечественного Военно-Морского Флота, как в своё время заметил В.Г. Лебедько, превратили эту «тропинку» в «накатанную, хотя и опасную подледную дорогу» [Лебедько В.Г., 16].

Очередной арктический поход в 1963 году совершила атомная крейсерская подводная лодка проекта 627А К-181 3-й дивизии 1-й флотилии подводных лодок Северного флота. Поход продолжался с 25 сентября по 4 октября. Командовал подводной лодкой капитан 2 ранга Юрий Александрович Сысоев, руководил походом, находившийся на борту лодки, командующий Северным флотом адмирал В.А. Касатонов. Перед походом летом эта совершенно новая подводная лодка была дооборудована на производственном предприятии (тогда так оно называлось) «Севмашпредприятие» для похода на Северный полюс. Впервые на атомной подводной лодке установили новый всеширотный навигационный комплекс «Сигма». В сентябре было выполнено тренировочное плавание к кромке паковых льдов в районе архипелага Земля Франца-Иосифа.

Как пишет В. Г. Реданский, со ссылкой на «Исторический журнал Северного флота», перед подводной лодкой были поставлены задачи: разработать и опробовать новые тактические приемы по боевому использованию атомных подводных лодок при ведении боевых действий в Арктическом бассейне; совершенствовать способы поиска и уничтожения подводных лодок-ракетоносцев под арктическим льдом; исследовать возможности использования ракетных атомных подводных лодок из-подо льда со всплытием в полыньях и разводьях; проверить особенности эксплуатации вооружения, технических средств и энергетической установки подводной лодки в условиях Арктики; отработать плавание подводной лодки под арктическим льдом, всплытие в разводьях и полыньях и методы определения мест в них; изучить навигационно-гидрографические условия плавания, произвести промер глубин эхолотом, определить толщину и характер льда и разводий по маршруту похода. (Почему-то в официально поставленных задачах нет ни слова о всплытии на полюсе и ни слова об испытании нового навигационного комплекса). Кроме экипажа и командующего Северным флотом на борту К-181 находились начальник политотдела 1-й флотилии ПЛ контр-адмирал Г.Г. Антонов, начальник оперативного управления штаба флота капитан 1 ранга Д.И. Шиндель, главный штурман ВМФ капитан 1 ранга А.Н. Мотрохов, заместитель командующего 1-й флотилии подводных лодок по электромеханической части капитан 1 ранга М.М. Будаев, заместитель командира 3-й дивизии подводных лодок капитан 2 ранга В.П. Рыков, представители прессы, НИИ. Вместе с экипажем всего 124 человека. И тем не менее сегодня у нас очень мало достоверной информации о походе, особенно фотографий.

25 сентября, с учётом положительного опыта К-115 и К-178 (последняя ещё не вышла из-подо льдов!), подводная лодка вышла из базы, погрузилась и следовала в подводном положении к кромке льда. 27 сентября перед кромкой пакового льда лодка всплыла в мелкобитом льду. Здесь АПЛ встретилась с ожидавшим её ледоколом «Добрыня Никитич», уточнила своё место, ошибку системы курсоуказания и, погрузившись на глубину 120 метров, направилась в Центральную Арктику через жёлоб Франца-Иосифа (см. карту выше).

29 сентября в 06:00 АПЛ К-181 прошла через точку Северного полюса, а в 6 часов 51 минуту всплыла в полынье в точке с координатами 89 градусов 59,6 минут северной широты и 42 градуса восточной долготы. На льду был установлен государственный флаг СССР и военно-морской флаг, вымпел газеты «Красная звезда».

Здесь произошёл курьёзный и, насколько нам известно, единственный в истории случай – человек искупался на Северном полюсе! Им стал командир штурманской боевой части корабля капитан-лейтенант В.М. Храмцов (впоследствии вице-адмирал). В суете в 10:00 во время схода на лёд, по воспоминаниям самого «счастливчика» [Храмцов В. М., 34], он соскользнул в воду между паковым льдом и корпусом лодки. Температура воздуха была минус 16, а воды – минус 1,5 градуса, безветрие. Естественно, его быстро извлекли из воды и дали «согревающего». Ныне многие считают, что сделал он это намеренно. Как бы то ни было, факт остаётся фактом: В.М. Храмцов – единственный подводник в мире, искупавшийся на Северном полюсе.

Из-подо льда лодка вышла 2 октября. Здесь её ожидал, подавая звуковые сигналы в воде, спасательный буксир СС-44. В базу АПЛ вернулась 4 октября. За время похода пройдено 3664 мили за 219 часов, из них: под водой – 3417 миль за 196 часов, над водой – 47 миль за 33 часа, подо льдом – 1830 миль за 119 часов. Во время похода проводились испытания экспериментального навигационного комплекса «Сигма» и опытного образца приёмоиндикатора, способного принимать сигналы системы дальней радионавигации в подводном положении. Очевидно, благодаря именно этому комплексу и другой современной аппаратуре удалось на полюсе найти полынью и всплыть. Однако имеются достаточно авторитетные сведения от тех, кто служил вместе с некоторыми участниками похода, что ошибка места К-181 при выходе из-подо льда составила 200 километров. Тем не менее, задача похода была выполнена успешно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.