полная версия

полная версияДекамерон. Пир во время чумы

Мы уже знаем, что в неаполитанских кружках, где влюбленный Боккаччо рассказывал своей милой о Панфило и Фьямметте, повести были любимым развлечением салона и посиделок. Фьямметта читает французские романы, просит Боккаччо пересказать для нее «Floire et Blanceflor»[124]; иная из новелл «Декамерона», например, повесть о страданиях мадонны Беритолы, кажется разработкой романического мотива о разлучениях и спознаниях, рассчитанная на мирные слезы; таков и рассказ о графе Анверском, навеянный, быть может, романом Арно Видаля из Castelnaudary о Guilhem de la Вагга. В обществе Фьямметты, где так много было французского и провансальского, целям смеха могли отвечать фаблио и провансальские novas: новелла Дек., VII, 7 напоминает мотивы первых, и, вместе, «Castia – gilos» Раймона Видаля из Веsaudun; плачевный рассказ о мессере Гвильельмо Гвардастаньо ведет свое начало из какой-нибудь провансальской повести, лишь позже приурочившейся, по созвучию имен, к трубадуру Cabestaing, тогда как Дек., IV, 1 восходит к утраченному источнику романа о CMtelain de Couci. Эпический материал Прованса успел не только перейти в Италию, но и получить здесь литературное отражение у Франческо да Барберино в его утраченных «Fiore di Novelle», в его же «Documenti d’Amore» и «Reggimento delle donne»; явились и зародыши итальянской новеллы в рассказах, рассеянных в «Fiore di Filosofi», «Fior di Virtu»[125], в таких сборниках, как «Conti di antichi Cavalierii», собранных из французских источников и из «Liber historiarum romanorum», и «Novellino»: коротенькие повести, скорее сказать, схемы повестей, которые предоставлено развить рассказчику с сюжетами, взятыми отовсюду, из классического, легендарного и романического предания и местной были, как у Барберино, и в «Novellino» с его Фридрихом II и Эццелино, провансальскими мотивами и гибеллинскими симпатиями ХШ-го века. Заодно с повестями, меткие изречения, motti, удачные слова, цветы слов, fiori di parlare. Схема и положения и характеры едва намечены: точно контуры commedia dell’ arte, ожидающие художника и дыхания жизни. Автор «Awenturoso Ciciliano»[126] уже пытается быть стилистом, в новеллах, которыми он разнообразит свою странную, полуромантическую хронику; художником явится Боккаччо.

«Фьямметта поет». Художник – Эдвин Остин. 1850-е гг.

Таковы были литературные материалы рассказа, обступившие его в обществе; к этому присоединилось и собственное чтение: легенды и хроники, классические сюжеты, навеявшие его «Тезеиду» и новеллы о бочке и о Пьетро ди Винчьоло, взятые напрокат у Апулея. Но, может быть, более чем момент чтения, играли роль устный рассказ и усвоение слышанного: сказка, не знающая родства, и веселые присказки бродили промеж народа и проникали в кружок Фьямметты; если Коппо ди Боргезе Доменики повествовал про флорентинские были, то народная повесть, до сих пор существующая в разнообразных европейских отражениях, могла дать Боккаччо сюжет для его новеллы о Гризельде. Именно в Неаполе, на перепутье международных течений, сказка должна была отличаться разнообразием мотивов, сплетением Востока и Запада: сказывали провансальцы и греко-итальянцы из Кипра, Боккаччо говорит о «киприйских историях», очертания греческого романа, встречающиеся в его новеллах, объясняются посредством устной передачи, которая познакомила его и с восточными сюжетами (Соломон в IX, 9) и таковыми же, хотя искаженными, именами Алибек, Алатиэль, Массамутино (в «Филоколо»). – В иных случаях лишь имя действующего лица ведет к предположению восточного источника повести. В житии Иоанна Милостивого есть эпизод[127], перенесенный в повестях Пафнутия Боровского на Иоанна Калиту: однажды какой-то богатый иностранец захотел испытать доброту архиепископа и, когда Иоанн собирался посетить больницу, подошел к нему, одетый в рубище, и попросил милостыню. Ему подали пять золотых; через три дня он явился в другой одежде и снова просит; Иоанн снова велел дать ему шесть золотых; когда нищий удалился, казначей шепнул архиепископу, что тот человек уже во второй раз получил милостыню; а Иоанн как будто и не слышит. В третий раз подошел тот же нищий, казначей кивнул архиепископу, давая ему понять, что это – все тот же; а тот говорит: «Подай ему двенадцать золотых, дабы он не был мне Христом и не ввел меня в искушение». – Такой именно эпизод встречается, хотя в ином приурочении, в новелле о Митридане, которому не дает покоя щедрость Натана; чувствуя свое бессилие превзойти его, он решается его убить, чтобы его слава ему не мешала; Натан, не привыкший отказывать в чем бы то ни было, превосходит самого себя в великодушии, предоставляя свою жизнь смущенному сопернику. Имена действующих лиц указывают на какой-то, не то персидский (Митридан), не то еврейский Восток, место действия – Китай, источник повести – рассказы генуэзцев и других людей, бывших в тех странах. До Боккаччо мог дойти какой-нибудь извод арабской повести о Хатиме или персидской о Хатим Тайите и короле Йемена (у Саади), о нем же и великодушной женщине; в последней переодетый Хатим отправляется в Китай, чтобы поглядеть на женщину, о которой шла молва, что она щедрее его самого. Она говорит ему, что завидует славе Хатима, и просит незнакомца убить его. Хатим кладет перед нею свой меч и говорит: Я – сам Хатим, и моя голова в твоей власти. Женщина тронута его благородством и выходит за него замуж, как у Боккаччо Митридан и Натан становятся друзьями.

На восточную апокрифическую повесть указывает Дек., IX, 9; источника Боккаччо мы не знаем; в сербской сказке у Караджича какой-то человек обращается к Соломону за советом, кого ему выбрать в жены: девушку, вдову или разведенную жену. Соломон отвечает загадочно: коли возьмешь девушку – ты знаешь (т. е. он будет главой семьи), коли вдову – она знает (т. е. будет управлять мужем), а коли разведенную, то берегись моего коня (т. е. убежит от него, как и от первого мужа). Соломон представляется мальчиком, ездящим верхом на палочке-коне (сл. мои «Слав. Сказания о Соломоне и Китоврасе». С. 115). Следующая легенда, недавно записанная в Малороссии, объединяет этот рассказ с данными боккаччиевской новеллы, указывая, быть может, на общий источник: к мальчику Соломону, который также ездит на палочке, являются трое: один – вдовец, хочет жениться; ответ Соломона – вариант к соответствующему ответу сербской сказки; второй – доктор, много учился, никому не отказывает в помощи, насколько может, а сам с семьей голодает. Как ему быть? Соломон отвечает: «Думай о себе» (т. е. цени выше свой труд). Наконец, третий – молодожен, с первого дня женитьбы ему нет покоя от капризов супруги. Совет Соломона такой: «Посмотри в мельницу, где пшено!» – к чему и объяснение: в мельнице просо сколачивают в ступах толчеями; так и ты потолки хорошенько свою молодую жену. У Боккаччо в совете Соломона к Джозефо толчея заменена палкой; может быть, и доктор и Мелиссо отразили один общий тип: один всем помогает и голоден, другой щедр, и никто его не любит. Только у Боккаччо ответ Соломона другой: «Полюби».

Изменения, внесенные Боккаччо в традиционные сюжеты, могли бы дать нам меру его таланта и направления, если бы везде был ясен его источник. К сожалению, мы добираемся до него лишь в редких случаях, в других – принуждены обойтись неведением.

У Гелинанда есть легенда-видение, пересказанная в XIV веке Пассаванти[128]: в графстве Неверском жил бедный, богобоязненный угольщик; однажды, сидя в своей избушке и сторожа зажженную угольную яму, он услышал около полуночи страшные крики. Выйдя посмотреть, в чем дело, он увидел, что обнаженная, простоволосая женщина бежит, с криками, на яму, а за нею поспешает на вороном коне всадник, с ножом в руке; пламя пылает изо рта и глаз всадника и лошади. У самой ямы всадник нагнал женщину, которая продолжала вопить, схватил ее за косы и поразил ножом в самую грудь; затем, подобрав ее, окровавленную, с земли, бросил в зажженную яму, вытащил ее оттуда, обгорелую, и перекинув через коня, умчался по пути, откуда явился. Трижды повторяется это видение; на четвертый раз граф Неверский заклинает всадника провещиться: «Я – твой рыцарь Джьуффреди, воспитанный при твоем дворе, отвечает он, а эта женщина, с которой я так свиреп и жесток, – жена рыцаря Берлингъери, который был так мил тебе. Увлеченные друг другом к нечестной страсти, мы с общего согласия впали в грех, который довел ее до убийства мужа, дабы свободнее было творить худое. Так пребывали мы во грехе до смертного недуга, но оба успели покаяться и исповедать свой проступок, и Господь взыскал нас своим милосердием, заменив нам вечные муки ада временным мучением чистилища. Знай, что мы осуждены и таким, как ты видел, образом совершаем свое очищение».

Эта чистилищная легенда перенесена у Боккаччо в Равенну, на новые лица, и освещение другое: всадник, преследующий красавицу, был когда-то влюблен в нее, но, презренный ею, решился на самоубийство, а она, скончавшись без покаяния, «ибо считала, что не только тем не погрешила, но и поступила, как следует, осуждена была на адские муки». Не только мотивы наказания другие, но и самое видение служит неожиданным целям: Настаджьо дельи Онести показывает его неприступной красавице, за которою он ухаживал, для того, чтобы нагнать на нее страх. И он не только добился своей цели, но и «все другие жестокосердные равеннские дамы так напугались, что с тех пор стали снисходить к желаниям мужчин гораздо более прежнего». Так обошелся Боккаччо с сюжетом загробной легенды, вынося из нее не угрызения совести, а призыв к любви. Так и в новелле о двух сиенцах, построенной на таких же легендарных мотивах. Тингоччио, умерший ранее своего товарища Меуччио, явившись к нему, по уговору, из чистилища, приносит веселые вести: он любил куму и боялся за то кары, а в чистилище, оказывается, «кумы не берутся в расчет», – и Меуччио издевается над собой, что стольких кум пощадил на своем веку, и, простившись с своим невежеством, отныне стал мудрее.

Иллюстрация к новелле «Настаджио дельи Онести».

Художник – Сандро Боттичелли. 1460-е гг.

Обе легенды прошли в новеллу одним и тем же путем: остались схема и образы, но то и другое раскрылось для нового понимания. Принадлежит ли оно Боккаччо, или он выбрал из готовых уже обработок сюжета то, что пришлось ему по вкусу? Изменения в новелле о Настаджьо могли быть навеяны чисто светскими представлениями, отразившимися в «Lai de trot», у Андрея Капеллана и в каталонском «Salut d’amour»[129]: о плачевной участи тех, кто при жизни не внял голосу любви. В таком случае характерен был бы выбор, не художнический прием.

С последним мы знакомимся, обратившись к источнику пятой новеллы пятого дня. Старый летописец Фаенцы рассказывает о взятии и разграблении города: один красильщик спасается бегством в Кремону с женой и двумя сыновьями, позабыв дочку двух или трех лет. Двое братьев названных, fratres jurati, разграбили его дом, один из них, родом из Пармы, захватил с собой девочку; по его смерти его товарищ воспитывает ее; в Кремоне, куда он вернулся, все считают ее его дочерью. Здесь в нее влюбились молодой кремонский дворянин и ее собственный брат; между ними происходит ссора, привлекшая, в числе прочих, и приемного отца. Признание совершается внезапно и не мотивированно: приемный отец девушки неожиданно спрашивает ее брата, кто он, и что привело его в Кремону; шрам, оказавшийся за ухом красавицы, помогает разъяснить дело, и рассказ кончается ее браком с кремонским дворянином.

Боккаччо отнесся к этому сюжету с тактом настоящего рассказчика: до второй половины новеллы мы остаемся в убеждении, что девушка – дочь одного из двух ломбардцев, отвечающих безымянным солдатам летописи; мы не ожидаем развязки, тем она интереснее. Умирая, Гвидотто оставляет своему приятелю Джьякомино «девочку лет, может быть, десяти». Джьякомино поселяется с нею в Фаенце, где за ней ухаживают Джьянноле и Мингино. Из приятелей они становятся врагами; оба присватались бы к ней, если б было на то согласие родителей, и вот каждый из них задумал овладеть ею тем способом, который будет ему удобнее. Боккаччо отдалил, таким образом, мотив ссоры, чтобы вставить эпизод, раскрывающий перед нами итальянский interieur[130] Джьякомино, со старой, досужей служанкой и потешным, добродушным слугой Кривелло; их вмешательство напоминает помощную роль паразитов в любовных интригах римской комедии. Влюбленные молодые люди обращаются к их помощи, один – к слуге, второй – к служанке, и те обещают провести их к девушке, когда отца не будет дома. Настал урочный час, Джьянноле и Мингино настороже, ждут условленного знака, а между тем Кривелло и служанка стараются услать друг друга: «Зачем не пойдешь ты теперь спать, зачем путаешься по дому?» – «А ты зачем не идешь за своим хозяином, чего ждешь, коли уже поужинал?» – Когда Джьянноле проник к девушке и готовился увезти ее, Мингино явился на ее крик, и происходит свалка; виновники посажены в тюрьму. На другой день, когда родственники молодых людей пришли к Джьякомино просить за них, он изъявляет свою готовность, тем более, что и оскорбленная девушка – фаентинка, «хотя ни я, ни тот, кто поручил мне ее, никогда не доведались, чья она дочь», – и он рассказывает тот эпизод о разгроме Фаенцы, с которого летописец начал свой рассказ: девушка оказывается приемышем Гвидотто и взята из дома, ограбленного им в Кремоне. «Был там в числе прочих некий Гвильельмино да Медичина, участвовавший с Гвидото в том деле и отлично знавший, чей дом ограбил Гвидотто». Увидев в толпе его хозяина, он окликнул его: «Слышь, Бернабуччио, что говорит Джьякомино?» Тому вспоминается его потерянная дочка; это наверно она и есть, подсказывает Гвильельмино; не помнишь ли у ней какой-нибудь приметы? – У нее был шрам, в виде крестика, над левым ухом. – Признание спешит к концу: Бернабуччио просит показать ему девушку, поражен ее сходством с матерью, нашелся и шрам. «Это, братец, дочь моя!» – обращается он к Джьякомино, и девушка, движимая тайной силой, не противится его объятиям и плачет вместе с ним.

В конце новеллы Боккаччо, по обыкновению, всех устраивает: является жена Бернабуччио, родственники, заключенные выпущены, даже Мингино женят. Это, может быть, лишнее, но в общем получилась, вместо сухого рассказа, живая картина с бытовыми подробностями, не рассказ третьего лица, начинающего с начала, потому что он успел все узнать и расположить в последовательности, а яркий факт, как он захватывает вас в действительности, последовательно, иногда нечаянно раскрываясь в своих причинах и следствиях. – Концентрация действия, начало рассказа из средины – житейское наблюдение и вместе художественный прием: чем реже прибегает к нему Боккаччо, тем любопытнее его отметить.

Другие, не художественные соображения вызывает знаменитая новелла о трех кольцах180, прототип «Натана Мудрого» Лессинга. Она раскроет нам другие интересы, связанные с вопросом об источниках «Декамерона».

В еврейской среде сложился рассказ, который Соломон бен Верга (XV в.) приурочил к аррагонскому королю Дон Петро Старшему (1094–1104). Король задает одному еврею вопрос: какая из двух религий лучше, христианская или еврейская? Тот сначала отвечает уклончиво, затем, попросив трехдневной отсрочки, является рассерженный и рассказывает следующее: «Месяц тому назад уехал мой сосед, оставив двум своим сыновьям два драгоценных камня. Придя ко мне, они попросили меня объяснить им свойства и особенности камней, и когда я ответил, что никто не в состоянии лучше это сделать, как отец-ювелир, они выбранили меня и побили». – Король говорит, что братья поступили дурно и заслуживают наказания, а еврей применяет свою притчу к Исаву и Иакову и отцу небесному, великому ювелиру, который один лишь знает отличие камней.

Третий камень, или перстень в какой-нибудь разновидности этого рассказа, распространил сравнение: вопрос касался уже не двух, а трех религий. В «Римских Деяниях» и в старофранцузской притче он стал решаться в откровенно христианском смысле: некто, умирая, оставляет своим трем сыновьям по перстню; перстни похожи друг на друга, но между ними настоящий, драгоценный, лишь один. По смерти отца поднимается между братьями спор, ибо каждый стоял за подлинность своего перстня. Происходит испытание: только один из перстней проявляет над больными свою целительную силу, другие – бездейственны. – Толкование притчи такое: отец – господь наш Иисус Христос, три сына – иудеи, сарацины и христиане; лишь последние владеют чудодейственным перстнем.

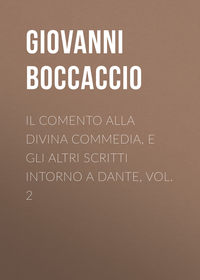

Победоносный Саладин.

Художник – Гюстав Доре. 1850-е гг.

Ближе к настроению еврейской легенды две итальянские, добоккаччиевские; как там, вопрос о преимуществе одного из трех камней, перстней, религий оставлен открытым; рассказывает и толкует притчу еврей, его совопросник – Саладин, тип рыцарственного, свободомыслящего, великодушного властителя, перешедший из Средних веков в рассказы «Novellino» и к Боккаччо. Предание о нем, внесенное в хронику Ененкеля, объясняет его роль в следующих новеллах: рассказывается, что, умирая, Саладин задумал обеспечить посмертную участь своей души, велев расколоть на три части драгоценный, доставшийся от предков, стол из сапфира и завещав по части верховному существу, которого почитала каждая из трех господствующих религий. Эта объективная точка зрения уступила христианской в двух повестях, одинаково приуроченных к смерти Саладина: в Chronique d’Outremer (XIII в.) он вызывает на спор багдадского калифа, иерусалимского патриарха и еврейских мудрецов: ему хочется узнать, какой из трех законов лучше. Спор его не убедил, но, распределяя между тремя религиями свое достояние, он все же завещает лучшую часть христианам. В одном латинском сборнике XIII века говорится о таком же прении. Моя вера лучше, утверждает еврей, если б мне пришлось ее оставить, я избрал бы христианскую, пошедшую от нее. Таков и ответ мусульманина, один лишь христианин заявляет, что от своей веры он ни за что не отступится – и это действует на Саладина: христианство выше других религий, говорит он, я избираю его.

Итальянские легенды соединяют имя Саладина с схемой трех перстней, но христианского освещения в них нет. «Novellino» рассказывает: когда однажды Саладин был в денежной нужде, ему посоветовали обойти одного богатого еврея и затем обобрать его. Саладин задает ему вопрос, какая вера лучше, полагая, что если он укажет на еврейскую, его уличат в принижении мусульманства, если предпочтет его, можно будет его спросить, почему же он держится еврейской веры? Еврей отвечает притчей об отце и трех сыновьях и драгоценном перстне: каждый из сыновей пристает к отцу с просьбой завещать ему этот перстень; тогда отец заказывает золотых дел мастеру сделать еще два, совершенно схожих с настоящим, и, умирая, каждому из сыновей дарит наедине по перстню. У кого из них настоящий, про то знает лишь их отец. Так и религий три, отец наш ведает, какая из них истинная, а мы, его дети, полагаем, что истинная вера именно та, которую каждый из нас держит.

В «Awenturoso Ciciliano» место действия в Вавилонии, имя еврея – Ансалон; Саладин, которому необходимы были деньги для войны с христианами, ставит ему коварный вопрос – о трех религиях; ответ и толкование те же: один лишь из трех перстней настоящий, одна из трех вер истинная; какая – я не знаю: отец отдал настоящий перстень тому, кого пожелал иметь своим наследником.

Новелла Боккаччо – лишь стилистическое развитие схемы итальянских. Действующие лица – Саладин, султан Вавилона или Вавилонии, растративший свою казну в различных войнах и больших расходах, – и александрийский еврей Мельхиседек. Три перстня применены к трем законам, «которые Бог-отец дал трем народам…; каждый народ полагает, что он владеет наследством и истинным законом, веления которого обязан исполнить; но который из них им владеет – это такой же вопрос, как и о трех перстнях».

К новому освещению вопроса, скрытого под аллегорией трех перстней, новелла Боккаччо ничего не принесла; к характеристике его религиозного миросозерцания она могла бы послужить лишь в том случае, если б дозволено было предположить с его стороны выбор между ортодоксальной версией «Римских Деяний» и итальянскими, оставляющими решение открытым. Боккаччо мог просто воспользоваться последними, потому что они были под рукою, ходили в обществе, как и теперь еще рассказ о трех кольцах известен в Сицилии и Умбрии. Если он несколько раз обрабатывался в итальянской литературе XIII–XIV века, то заключать из того о началах религиозной терпимости в общественной среде надо лишь осторожно. Повесть носит на себе печать своего происхождения, недаром ее рассказывает еврей: такой аполог мог быть сложен лишь иноверцем, поставленным в необходимость считаться с тиранией господствующей или торжествующей церкви, не противореча – и не сдаваясь, робко заявляя и свое право на искание истины; «не одним лишь путем можно дойти до познания столь важной тайны», говорит Симмах, защищая веру предков от победоносного христианства. Таково и настроение аполога: он мыслим в религиозных отношениях Испании и южной Италии арабско-норманнской поры; в основе это аполог страха, не свободной мысли, он мог ответить ее чаяниям, насколько вообще сожительство разных религиозных толков едет к уступкам и ослаблению одностороннего гнета, но лишь у Лессинга рамки старой притчи раскрылись для более широкого и человечного положения. Между наивным рассказом «Novellino» и «Натаном Мудрым» прошли века развития, как между эпизодом одной грузинской, очевидно, христианской легенды и сценой в «Cymbalum Mundi»[131] Bonaventure Des Penere.

В легенде рассказывается о бедном старике, который ропщет на судьбу и которого ангел переносил сонного в рай. Здесь ему представляется ряд аллегорических видений; одно из них такое: люди тянут огромный камень в разные стороны и не могут сдвинуть с места; камень означает бога, те, кто тащит его, одни – грузины, другие – русские, третьи – татары; каждый старается захватить его, каждый хвалит свою веру, а о том никто не подумает, что бог – один для всех, и что отдельно он никому не принадлежит.

Des Periers переносит нас в Афины, в навечерии вакханалий; Меркурий гуляет с приятелем по городу, заходит в цирк, где три человека бродят, отыскивая в песке осколков философского камня – откровенной истины; имена искателей: Cubercus (Bucerus), Rhetulus (Lutherus), Drarig (Gerard Roussel) говорят сами за себя; а философский камень раздробил сам Меркурий. «Неблагоразумны вы, говорит он ищущим, что так трудитесь и стараетесь, выискивая в песке кусочка камня, обращенного в порошок; вы только время тратите даром на то, чего нельзя найти, чего, быть может, там и нет. Скажите, однако, вы ведь говорите, что сам Меркурий раздробил камень и разбросал по цирку? – Да, Меркурий. – Бедные вы люди, верите Меркурию, великому вчинителю всех злоупотреблений и обманов! Разве не знаете вы, что он своими доводами и убеждениями заставит вас принять пузыри за фонари и медные сковороды – за облака? Неужели же у вас не явилось сомнение, что он мог дать вам какой-нибудь булыжник с поля, или песку, уверив, что это и есть философский камень, дабы посмеяться над вами и потешиться над вашими усилиями, гневом и распрями, пока вы чаете отыскать то, чего нет?»

На новелле о трех кольцах следовало остановиться: на ней основывали, как известно, мнения о религиозной терпимости Боккаччо; мы искали в ей отражения его личного понимания старого унаследованного сюжета – и не нашли его новатором. Иначе в повести о ларцах, где фатализм народной сказки испарился в ее назидательном применении. Непосредственного источника новеллы, к которому восходит, вероятно, и Тауэр мы не знаем. Флорентийский рыцарь Руджьери служит у испанского короля Альфонса, видит, что он дарит щедро, но не по заслугам, а его самого обходит. Полагая, что это служит к умалению его славы, он решился покинуть двор, и король отпускает его, подарив ему мула и наказав одному своему приближенному присоединиться к рыцарю, как бы ненароком, замечать все, что он станет говорить, а на другое утро вернуть его ко двору. По дороге они остановились, чтобы дать помочиться лошадям, но конь Руджьери сделал это не в показанном месте, а среди реки, где они остановились поить. «Бог тебя убей, тварь ты этакая, совсем, как твой хозяин!» – Ближний человек заметил эти слова, и когда на другой день они вернулись ко двору, король попросил Руджьери объяснить ему свое обращение к мулу. «Я сравнил вас с ним, отвечает Руджьери, потому, что как вы дарите, кому не следует, и не даете, где надо, так и он не помочился, где надо было, а там, где не подобало». – Не моя в том вина, а в твоей доле, не дозволявшей мне одарить тебя. Что это так, я докажу тебе на деле, говорит король и ведет его в обширный покой, где по его приказанию поставили два больших запертых ларца: в одном из них царский венец и скипетр, держава и всякие драгоценности, другой полон земли: выбери, какой хочешь, и посмотри, я ли несправедлив к твоим доблестям, или твоя доля. Выбор Руджьери падает на ларец с землею, но король решается воспротивиться усилиям судьбы и, подарив Руджьери ларец, которого она его лишила, отпускает его домой.