Полная версия

Берберские пираты. История жестоких повелителей Средиземного моря ХV-ХIХ вв.

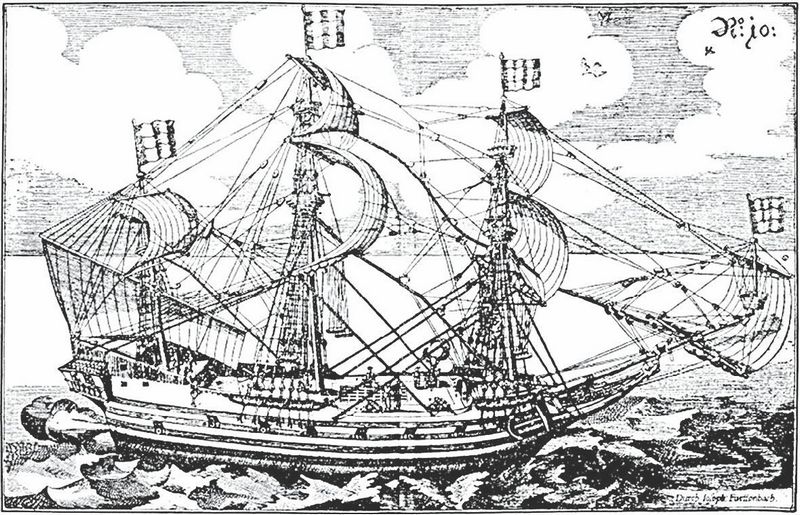

Галеас

Большие корабли Яни сыграли важную роль в сражении. Два галеаса, на борту каждого из которых находилось по 1000 человек, а также еще два судна окружили корабль Бурак-реиса, но выстрелы, сделанные с менее крупных кораблей, не могли преодолеть высокие борта кок, и эти венецианские суда вскоре были затоплены. Бурак-реис велел своим людям метать в сторону галеасов горящий деготь, из-за чего сгорели как сами корабли, так и их команды. Он не останавливался до тех пор, пока его собственный корабль не загорелся и сам он вместе с другими выдающимися капитанами, проявив чудеса храбрости, не погиб в пламени. Поэтому вплоть до настоящего времени турки называют остров Продано островом Бурака. Христиане называли это сражение «прискорбной битвой при Зонкьо» в честь древнего замка, стоявшего в Наварине, у которого оно произошло.

Несмотря на победу в битве при Зонкьо, Давуд-паше все еще предстояло пробиваться к Лепанто. Венецианцы собрали свой разбросанный по морю флот и получили подкрепление от союзников из Франции и с Родоса. Было ясно, что они готовятся отомстить. Турки, не ослабляя бдительность, подошли к суше, а ночью встали на якорь. По пути постоянно происходили стычки. Венецианцы пытались застать противника врасплох во время стоянки, но к тому времени турки уже успели выйти в море. Из-за дождливой и ветреной погоды Гримани не удалось претворить в жизнь свой план, и он, охваченный чувством горькой обиды, был вынужден наблюдать за тем, как догорают шесть подожженных им кораблей, не причинив врагу ни малейшего вреда.

Снова и снова казалось, будто Давуду не уйти, но из-за избранной Гримани выжидательной политики враг выскальзывал из расставленных им ловушек. Когда наконец победоносный турецкий флот вошел в залив Патраикос, где оказался под защитой артиллерии султана, располагавшейся у Лепанто, командовавший французской эскадрой великий приор Оверни, испытывавший сильнейшее отвращение к малодушию «коллеги», приказал своим кораблям плыть прочь.

Лепанто пал 28 августа, и допустивший грубую ошибку Гримани был заключен под стражу. Формально его приговорили к пожизненному заключению, однако через 22 года он стал дожем.

После этого поражения Венеция так и не оправилась. За потерей Лепанто и перекрытием Коринфского залива и Патраикоса последовал захват Модона, контролировавшего пролив у Сапиенцы. Отныне восточное побережье Адриатического и Ионического морей стало недостижимым для христианских судов. Еще больше торговые отношения республики с Востоком подорвало завоевание турками Египта (1517), из-за которого она лишилась важнейшего рынка, а благодаря открытию Нового Света испанские купцы получили возможность успешно конкурировать со своими венецианскими «коллегами».

Саму Венецию вполне можно было назвать восточным городом. Трудившиеся там умелые ремесленники учились своему мастерству в Египте и Месопотамии, на ее рынках в изобилии продавались товары, привезенные с Востока, – канифас и другие ткани, в том числе шелк и парча, из Дамьетты, Александрии, Тинниса и Каира, хлопок из Баальбека, шелк из Багдада, атлас из Мадины в Армении. Именно благодаря Венеции в Европе не только узнали о существовании восточных товаров, но и впервые услышали их названия. Так, балдахин назван в честь Багдада, а слово «аксамит» произошло от «шами», свидетельствовавшего о том, что эта ткань происходит из Сирии[17].

Лишившись из-за враждебных отношений с турками возможности торговать с Востоком, Венеция больше не могла постоять за себя и вынуждена была, смирившись со своей судьбой, признать превосходство турок как на море, так и на суше. Венецианцы даже стали платить султану дань за остров Кипр. Когда Сулейман Великолепный унаследовал престол после смерти Селима и в 1521 г. захватил Белград, венецианцы спешно увеличили размер дани и стали платить ее и за Закинф. Невеста моря отныне стала весьма смиренной.

Туркам все еще доставляли беспокойство пираты с Родоса, до полного уничтожения которых османы не могли обрести окончательное превосходство на море. Венеция и Генуя были попраны, теперь пришла очередь рыцарей Святого Иоанна. Селим оставил своему сыну, великому Сулейману, в наследство превосходный флот, полностью готовый к подобному предприятию. В его состав входили 103 быстроходные галеры, 35 галеасов, а также множество более мелких судов и 107 транспортных кораблей, и в конце 1522 г. после героической обороны Родос пал. На протяжении шести месяцев рыцари противостояли флоту, теперь уже состоявшему из 400 кораблей, и армии численностью более 100 000 человек, которой командовал сам султан.

Этот момент мог бы стать переломным в истории Европы, ведь под ударом оказался аванпост христианства. Рыцари самоотверженно отнеслись к своему долгу, но им противостояли лучшие в мире инженеры, а государство, ставшее теперь могущественной державой и возглавлявшееся поистине гениальным правителем, использовало против них все свои ресурсы. Сулейман велел окружить город земляными укреплениями и обеспечил пути для доставки мобильной артиллерии и мин. Однако к концу месяца ни одна стена не была разрушена, и восемь башен, принадлежавших восьми языкам ордена – Англии, Франции, Испании, Италии, Португалии, Германии, Провансу и Оверни, пока оставались нетронутыми. Работами по контрминированию весьма успешно руководил Габриель Мартинего из Кандии. В конце концов английскую башню взорвали, и в разлом повалили турки. Тем не менее рыцарям удалось выбить их из крепости, перебив при этом 1000 солдат противника.

Второй приступ также завершился неудачей. Однако 24 сентября турки сумели заполучить плацдарм, а из-за того, что турецкими минами были разрушены испанский, итальянский и прованский бастионы и измученный гарнизон крепости оказался в крайне рискованном положении, ее защита становилась все более опасной. Османские солдаты также страдали из-за болезней и смертоносного оружия, применявшегося против них рыцарями, и Сулейман в надежде избавить своих людей от страданий обещал сохранить жизнь защитникам крепости и отпустить их на все четыре стороны, если они сдадут ему город. Поначалу рыцари горделиво отказались от его предложения, но через две недели, осознав, что у них заканчиваются боеприпасы, а их число сильно сократилось, защитники крепости 21 декабря стали умолять султана подтвердить эти условия, и Сулейман, проявив весьма достойное милосердие, позволил всем им спокойно сесть на принадлежавшие ему корабли, переправившие их в те европейские порты, которые они выбрали сами.

С падением Родоса исчезло последнее препятствие, мешавшее полному доминированию османского флота в восточном бассейне Средиземного моря. Отныне в этих водах не был в безопасности ни один христианский корабль, если только такова не была воля самого султана. Старые морские республики теперь были полностью беспомощны, и ни одно государство не могло противостоять Османской империи в Эгейском, Ионическом и Адриатическом морях.

Примерно тогда же братья Барбаросса сумели достичь почти столь же впечатляющих успехов на западе. Захват Алжира и строительство на побережье Берберии цепи мощных крепостей позволили турецким пиратам обрести господство в западном бассейне Средиземного моря. Сулейман Великолепный понимал необходимость заключения союза с этими людьми, знал, что Хайр-эд-Дин может многому научить стамбульских штурманов и корабелов, а его великий визирь Ибрагим усиленно способствовал установлению более тесных отношений между турецкими правителями запада и востока. В итоге Хайр-эд-Дин получил от Сулеймана приказ прибыть в Константинополь.

Глава 7

Андреа Дориа и Барбаросса, 1533 г.

Хайр-эд-Дин не спешил прибывать в Блистательную Порту. Прежде ему следовало сделать ряд распоряжений, связанных с обеспечением во время его отсутствия в Алжире, который мог как подвергнуться нападению извне, так и стать жертвой внутриполитических интриг, безопасности и преемственности власти. К тому же он был вынужден считаться с галерами рыцарей Святого Иоанна, которые, проскитавшись гораздо дольше, чем было бы похвально для христианства, столь героически отстаивавшегося ими во время осады Родоса, наконец поселились на не менее комфортабельном острове Мальта, где получили множество возможностей для того, чтобы мешать предприятиям пиратов (1530).

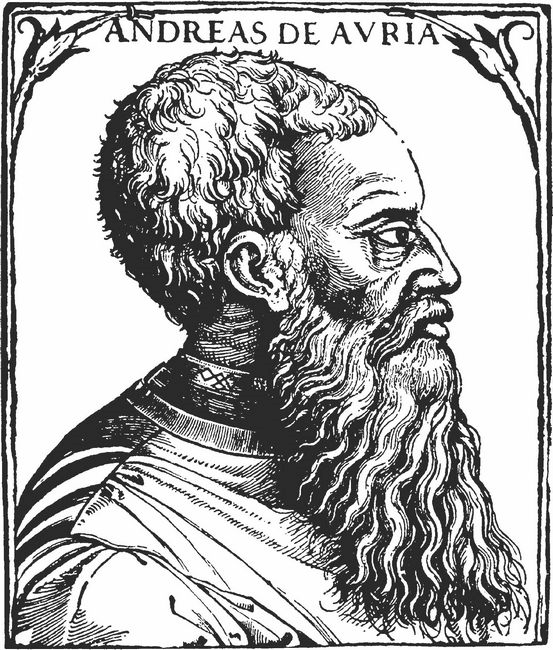

Более того, по морю плавали корабли Андреа Дориа, опасного противника, с которым Барбаросса предпочитал не встречаться. Выдающийся генуэзский адмирал считал, что между ним и Хайр-эд-Дином существует личное соперничество. Каждый из них главенствовал в собственных водах. Оба они были уже стариками и большую часть жизни провели с оружием в руках. Дориа, родившемуся в 1468 г. в знатной генуэзской семье, было 65 лет, почти 50 из которых он провел на поле боя. Он служил в охране римского папы, у герцога Урбино и у короля Неаполя Альфонсо, а когда ему было уже больше 40 лет, он пристрастился к морю и неожиданно для себя самого стал главным адмиралом Генуи (1513).

Командовать галерами своей страны Дориа был назначен благодаря усердию, с которым служил на берегу, а не наличию у него опыта проведений военных операций на море, ведь командир галер являлся не только моряком, но и военным. Несмотря на то что он освоил эту профессию довольно поздно, он оказался очень талантливым мореплавателем, и именно то, флотом какого государства он будет командовать, стало определяющим фактором при решении вопроса о том, какая из соперничавших друг с другом христианских держав должна господствовать в водах Средиземного моря. В 1522 г., когда в результате произошедшего в родной республике Дориа переворота его сторонники потерпели поражение, он стал служить Франции. Пока он находился на службе у французов, те господствовали на море (по крайней мере в той его части, которая не принадлежала берберским пиратам). Посчитав в 1528 г. себя и свою страну оскорбленными Франциском I, Дориа передал принадлежавшие ему лично 12 галер Карлу V. Это ознаменовало новый триумф императорского флота.

Дориа выступал третейским судьей между государствами-соперниками. Он стал освободителем Генуи и, отказавшись провозгласить себя ее королем, превратился для генуэзцев в идола и деспота. Ни одно другое имя не было способно зародить столь сильный страх в сердцах турок. Многие корабли стали жертвами его ненасытных галер, и бесчисленное количество рабов-мусульман работало на веслах его кораблей или томилось в генуэзских тюрьмах. Будучи официально адмиралом, в реальности он являлся пиратом и использовал свои галеры для увеличения собственного богатства.

Андреа Дориа

Хайр-эд-Дин пользовался среди христиан и турок по крайней мере не меньшей славой, чем его соперник. Он изгнал испанцев из Алжира и причинил огромный урон кораблям и побережью империи. Несмотря на то что эти двое на протяжении 20 лет бороздили просторы одного и того же моря, они ни разу не встречались друг с другом в ходе морского сражения. Вероятно, каждый из них настолько уважал другого, что не хотел рисковать.

Задолго до описываемых событий, когда Хайр-эд-Дин еще не обрел славу, Дориа в 1513 г. изгнал его из Голетты, а в 1531 г. генуэзский адмирал внезапно напал на Шершель, который Хайр-эд-Дин к тому моменту уже почти полностью успел укрепить, тем самым нанеся значительный урон и вызывав сильнейшее беспокойство населения на противоположном от Испании берегу. Императорские солдаты высадились на берег, застали крепость врасплох и освободили 700 рабов-христиан. Затем, нарушив приказ и не обратив внимания на сигнальный выстрел, призывавший их подняться на борт, солдаты рассредоточились по городу в поисках наживы, но после того, как их в самый неподходящий момент застали врасплох местные турки и мориски, беспорядочно побежали к морю, на пляж, но, оказавшись там, увидели, как галеры Дориа спешно уплывают вдаль. Из них 900 человек были убиты на морском берегу, а 600 солдат были захвачены в плен. Некоторые объясняют случившееся тем, что адмирал решил наказать своих людей за непослушание; другие утверждают, будто Дориа увидел, как на помощь спешит флот Хайр-эд-Дина. Как бы то ни было, он уплыл прочь, так и не столкнувшись со своим соперником. На обратном пути генуэзец встретил несколько берберских судов, ставших его добычей, что отчасти примирило его с неудачей.

Через год после этого он сумел вернуть себе былую славу, осуществив блестящую экспедицию к берегам Греции. Дориа, в распоряжении которого имелись 35 парусных судов и 48 галер, напал на Корони, предприняв отвлекающий маневр, в то время как султан был занят вторжением в Венгрию. После масштабной бомбардировки он сумел высадить своих людей на куртине форта. Солдат турецкого гарнизона пощадили, и они сумели покинуть крепость. Командовать ею он оставил Мендозу, в то время как сам Дориа отправился к Патрам и захватил их, а затем занял замки, господствовавшие над Коринфским заливом, и вернулся с победой в Геную, не дав турецкому флоту возможности догнать себя. Это произошло в сентябре 1532 г.

Следующей весной он организовал более смелое предприятие. В Корони заканчивались припасы, так как турецкий флот поддерживал блокаду порта. Тем не менее Христофор Паллавичини сумел под прикрытием выстрелов из замковых пушек прорваться на своем корабле через блокаду, вдохновив таким образом солдат гарнизона на продолжение сопротивления. Следовавший за ним во всем своем величии Дориа пробил себе путь, несмотря на то что половина его флота, состоявшая из галер, легла в дрейф посреди турецких кораблей и ее пришлось спасать из лап противника. Он сумел переиграть Лютфи-пашу и нанести ему поражение. По словам адмирала Жюрьена де ла Гравьера, доставка продовольствия в Корони являлась одной из самых хорошо продуманных военно-морских операций XVI в.

Было ясно: несмотря на то что Дориа не смог ничего противопоставить берберским пиратам, турок он во многом превосходил. Султан жаждал узнать, в чем состоит секрет успеха Хайр-эд-Дина, и считал дни до прибытия алжирского пирата в бухту Золотого Рога. Последний, в свою очередь, слышал достаточно о подвигах Дориа для того, чтобы быть еще более осторожным. К тому же он не хотел снижать себе цену в глазах султана слишком поспешным прибытием в Константинополь по приказу его величества.

Наконец в августе 1533 г., назначив евнуха с Сардинии Хасана Агу, пользовавшегося его безграничным доверием, на время своего отсутствия наместником Алжира, Хайр-эд-Дин отправился в путь в сопровождении нескольких галер. Закончив с собственными делами – разграбив Эльбу и захватив несколько генуэзских кораблей, перевозивших зерно, пройдя мимо Мальты на солидном расстоянии и проплыв вдоль побережья Мореи[18], он приказал своим кораблям встать на якорь в заливе Термаикос. По пути, проходившему мимо острова Святой Мавры[19] и Наварина, он, несмотря на немногочисленность своего флота (которая, однако, увеличилась благодаря захвату нескольких кораблей), очевидно, искал встречи с Дориа. Однако (возможно, к счастью для самого пирата) генуэзский адмирал к тому времени уже успел вернуться на Сицилию, причем два соперника разошлись буквально по пути.

Вскоре охваченный радостью султан увидел, как берберский флот, торжественно украшенный флагами и вымпелами, огибает мыс Серальо и, не нарушая строя, входит в глубокие воды Золотого Рога. И вот Хайр-эд-Дин и 18 его капитанов склоняются перед великим господином и получают награды за свою славу и службу. В тот день все посетители Эски-Сарая могли наблюдать весьма странное зрелище, а диван был переполнен. Закаленные военачальники и сановники величайшего из османских султанов собрались вместе, чтобы взглянуть на грубых морских волков, деяния которых обсуждались по всей Европе.

Наиболее пристальное внимание было приковано к могучему, хорошо сложенному, хотя и немного дородному старику с кустистыми бровями и густой бородой, некогда имевшей темно-рыжий цвет, но теперь под влиянием прожитых лет, перипетий судьбы и капризов погоды ставшей полностью седой. Во взгляде его больших постоянно что-то высматривавших глаз, которые могли гореть непримиримой яростью, они видели отражение твердого ума, призванного показать им путь к победам на море, сравнимым даже с тем, что были одержаны их победоносным султаном у крепких стен и на поле битвы. Великий визирь Ибрагим понял, что Хайр-эд-Дин – именно тот человек, который ему необходим, и алжирский пират (а не один из турецких адмиралов) получил приказ реорганизовать османский флот.

Зиму Хайр-эд-Дин провел на корабельных верфях, где благодаря своей наблюдательности быстро понял, в чем заключаются просчеты кораблестроителей. Он осознал, что константинопольские турки ничего не понимают ни в сооружении галер, ни в управлении ими. Их корабли не были такими же быстроходными, как те, что строили христиане, а вместо того, чтобы самим стать моряками и правильно обращаться со своими галерами, они похищали пастухов из Аркадии и Анатолии, ни разу в жизни не державших в руках парус или румпель, и доверяли этим совершенно неопытным людям управление судами. Вскоре Хайр-эд-Дин все изменил. К счастью, в его распоряжении имелось множество работников и достаточное количество древесины, и, вдохновляя своих подчиненных собственным примером, зимой он запланировал строительство 61 галеры, а весной сумел выйти в море во главе флота, состоявшего из 84 кораблей. Началом эпохи превосходства турок на море следует считать зиму, проведенную Хайр-эд-Дином на корабельных верфях.

Глава 8

Захват и утрата Туниса, 1534–1535 гг.

Жители итальянского побережья вскоре почувствовали перемены, произошедшие с турецким флотом. Теперь им предстояло бояться не только западных, но и восточных пиратов. Летом 1534 г. Хайр-эд-Дин вывел свой флот, состоявший из 84 галер, из Золотого Рога, чтобы удовлетворить аппетит их команд во время широкомасштабной погони за добычей. Пройдя через Мессинский пролив и внезапно напав на Реджо, он забрал с собой корабли и рабов; на следующий день пират взял приступом и сжег замок Святой Лючии, захватив 800 пленников; захватил восемь галер в Четраро; предал Сперлонгу мечу и огню и наполнил свои корабли девушками и женщинами. Тайно пройдя по суше, пираты достигли Фонди, где жила Джулия Гонзага, молодая и красивая вдова Веспасиано Колонна, герцогиня Трайетто и графиня Фонди.

Она приходилась сестрой «божественной Иоанне Арагонской», красоту которой на нескольких языках тщетно воспевали итальянские поэты. Ее сестра, избравшая своей эмблемой цветок любви – амарант, изображение которого украшало ее щит, была столь же привлекательна. Хайр-эд-Дин, решив, будто подобная красота достойна гарема султана, передвигался настолько скрытно, что ему почти удалось застать белокурую Джулию спящей в своей постели. Она успела лишь оседлать лошадь и бежать в сопровождении единственного слуги, которого впоследствии велела убить, вероятно, из-за того, что красота, увиденная им той ночью, заставила его чересчур осмелеть. Разъяренные ее бегством пираты выместили свой гнев на Фонди, в частности разрушив церковь. Грабили они город на протяжении четырех ужасных часов, навсегда оставшихся в памяти местных жителей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Имеется в виду Новый Свет. (Здесь и далее примеч. пер.)

2

Здесь присутствует отсылка к IX песни Одиссеи Гомера, в которой главный герой прибывает на остров лотофагов, поедающих лотос, дарящий забвение всем, кто его попробует.

3

Порто-Фарина – современная Гар-эль-Мела.

4

В настоящее время Марокко правит король. В начале XX в. это государство стало французским протекторатом и обрело независимость только в 1956 г. В этот период в Марокко продолжали сменять друг друга султаны, которые царствовали, но не правили – фактическая власть принадлежала французским генерал-губернаторам. В 1957 г., после обретения независимости, титул султана Марокко был упразднен, а султан Мухаммед V стал называться королем, получив в свои руки государственную власть.

5

В 1848 г. Алжир был объявлен территорией Франции. Только в 1962 г. после многолетней освободительной борьбы в результате референдума алжирцам удалось добиться от французских властей признания независимости своего государства.

6

Протекторат Франции над Тунисом был установлен в 1881 г. Независимость Туниса Франция признала в 1956 г.

7

Автор имеет в виду события, происходившие в так называемый золотой век пиратства, а именно на первоначальном его этапе – в период буканьерства (1650–1680 гг.). Тогда английские и французские пираты с Тортуги и Ямайки активно получали каперские свидетельства от английских губернаторов последней. Впоследствии примерно таким же образом стали поступать и французские губернаторы Торгути. Испанский Мэйн – это северное побережье Южной Америки, откуда испанцы возили в Европу колониальные богатства, а в окрестных водах или дальше в Карибском бассейне их поджидали пираты. Поэтому данный термин также может применяться и к Карибскому бассейну в целом.

8

Очевидно, здесь присутствует отсылка к карикатуре Джона Дойла «Короли Брентфорда нюхают одну розу», на которой изображены королева Англии Виктория и король Франции Луи-Филипп I и которая была призвана олицетворять дружеские отношения между монархами.

9

Автор использует словосочетание Scourge of Christendom. Вероятно, здесь присутствует отсылка к названию увидевшей свет в 1884 г. книги Роберта Ламберта Плейфейра The Scourge of Christendom: Annals of British Relations with Algiers Prior to the French Conquest, посвященной отношениям между Британией и Алжиром до завоевания последнего французами.

10

Пера – историческое название стамбульского района Бей-оглу.

11

Имеется в виду Венеция.

12

Каффа – старое название Феодосии.

13

Очевидно, автор имеет в виду Геную. Как государственное образование Лигурийская республика существовала позже рассматриваемых событий – в 1797–1805 и 1814 гг.

14

То есть Эвбею.

15

Имеется в виду турецкий султан.

16

Имеется в виду Пилос.

17

Название этой ткани имеет греческое происхождение.

18

Имеется в виду полуостров Пелопоннес.

19

Имеется в виду остров Лефкас.