Полная версия

Берберские пираты. История жестоких повелителей Средиземного моря ХV-ХIХ вв.

Тем временем арабы и мавры, призвавшие Аруджа на помощь, начали осознавать свою ошибку. Вместо того чтобы избавиться от старого врага – испанцев, они сами пригласили к себе нового, гораздо более опасного, чем первый, противника, и очень скоро Арудж показал им, кто здесь главный. Он и его турки общались с представителями старинных мавританских семейств с высокомерием, выносить которое потомкам Абенсерагов и других знатных родов Гранады удавалось с большим трудом. Арабский шейх Салим стал первой жертвой деспотизма Аруджа – его убили в собственной бане, причем поговаривали, будто пират сделал это лично. Охваченные беспокойством алжирцы вступили в тайные переговоры с солдатами, служившими в Пеньоне, и планировали поднять широкомасштабное восстание. Однако однажды во время пятничной молитвы Барбаросса, находясь в заполненной людьми мечети, заявил, что ему известны их планы. Закрыв двери мечети, турки связали тех, кто еще недавно их развлекал, с помощью тюрбанов, которые были сняты с их голов, а после того, как предводителей восстания тотчас же обезглавили у дверей мечети, сопротивление было полностью подавлено. Не большего, чем восстание алжирцев, успеха сумела добиться и огромная армада, отправленная кардиналом Хименесом к побережью Африки под предводительством дона Диего де Веры. Турки и арабы наголову разбили семь тысяч испанцев. Окончательное крушение планов христиан ознаменовала сильнейшая буря, из-за которой корабли вынесло на берег и вся многочисленная экспедиция погибла.

Правители христианских государств были обеспокоены тем, что авантюрист, командовавший пестрой толпой необученных бандитов и кочевников, сумел одержать победу над испанской армией. Овладев одним или двумя укрепленными пунктами на побережье, он стал не кем иным, как султаном Средней Берберии (Центрального Магриба). Тогда правитель Тинниса настроил против него все сельское население, и, узнав о приближении к Алжиру сильного противника, Арудж выступил ему навстречу в сопровождении 100 турок и 500 мавров. Несмотря на отсутствие хотя бы единой пушки, пираты наголову разбили врагов и преследовали их вплоть до их города. Правитель Тинниса бежал в горы, и Арудж стал править вместо него (1517).

После того как Барбаросса занял Тлемсен, его владения, в состав которых, однако, не вошли Оран и несколько крепостей, таких как Пеньон-де-Алжир и Буджая, по своей площади совпали с территорией современного Алжира и стали граничить с государствами Тунис и Фес. Арудж был в состоянии заключить союзы с Фесом и Марокко. Капитаны его галиотов славились своей скрупулезностью, заставившей их ответить на вызов дона Диего де Веры, и многие купцы из Генуи, Неаполя или Венеции тщетно всматривались в море, надеясь увидеть корабль, который из-за зоркости пиратов больше никогда горделиво не войдет в бухту.

Узнав обо всем этом, новый король Испании, который впоследствии станет императором Священной Римской империи Карлом V, прислушался к просьбе маркиза де Комареса, наместника Орана, и отправил в Африку 10 000 умелых воинов, которые должны были покончить с пиратами раз и навсегда. Арудж Барбаросса находился в Тлемсене в сопровождении всего лишь 1500 солдат. Когда многочисленный противник приблизился к городу, пират под покровом ночи бежал в Алжир, захватив с собой своих турок и ценности. Однако вскоре об этом узнали вражеские разведчики, и маркиз направился в погоню. Путь беглецам перегораживала река с обрывистыми берегами. Они понимали: если сумеют пересечь ее, то у них появится шанс на спасение. Арудж разбрасывал драгоценности и золото, тщетно надеясь, что это заставит жадных испанцев затормозить. Однако Комарес и его люди растоптали все ценности и настигли арьергард турок, половина которых уже успела перебраться через реку. Их предводитель уже находился на противоположном берегу, в безопасности, но, услышав крики своих солдат из арьергарда, вернулся. Пират не был человеком, способным бросить своих сторонников в беде, и, не замешкавшись ни на минуту, он снова пересек судьбоносную реку и бросился в бой. Вряд ли хотя бы одному турку или мавру удалось покинуть поле сражения. Они сражались до тех пор, пока не падали замертво, и среди них виднелась могучая фигура Барбароссы, до последнего бившегося, подобно льву, с помощью единственной руки.

«Согласно свидетельствам тех, кто помнил его, Аруджу Барбароссе на момент смерти было около 44 лет. Он был не очень высок, но хорошо сложен и крепок. Его волосы и борода имели ярко-рыжий цвет, он обладал хорошим зрением, его глаза всегда блестели, а взгляд был живым. Он был обладателем орлиного или римского носа, его лицо имело средний цвет – не совсем светлый, но и не смуглый. Арудж был человеком исключительной храбрости, непоколебимым, отважным, благородным, предприимчивым, свободомыслящим, никоим образом не кровожадным, за исключением поля боя, и не жестоким, кроме тех случаев, когда ему не повиновались. Его искренне любили, боялись и уважали солдаты и слуги, горше всех остальных оплакивавшие его смерть и сожалевшие о ней. Он не оставил после себя ни сыновей, ни дочерей. Арудж жил в Берберии на протяжении 14 лет, в течение которых сумел причинить христианам невыразимо серьезный вред».

Глава 5

Хайр-эд-Дин Барбаросса, 1518–1530 гг.

Теперь Арудж Барбаросса, доблестный, импульсивный, безрассудный, солдат удачи, достойный любви, был мертв, и казалось, будто все созданное благодаря его неуемной энергии неизбежно канет в Лету вместе со своим творцом. Судьба Алжира была в руках маркиза де Комареса и испанских солдат – для того чтобы изгнать пиратов из Африки, им нужно было совершить лишь один решительный марш-бросок. Однако войско село на корабль и отправилось обратно в Испанию, маркиз вернулся в свой аванпост в Оране, вследствие чего испанцы лишились такой прекрасной возможности, которая представится им только через триста лет. Если бы данное событие было единичным, его можно было бы посчитать проявлением полнейшей глупости. Алжирцы снова вздохнули спокойно, а их предводитель стал планировать новые завоевания.

Мантия Аруджа оказалась на весьма достойных плечах. Старший брат, несомненно, обладал всеми качествами, необходимыми для того, чтобы совершать безрассудные поступки – возглавить штурмовой отряд, взять на абордаж галеон, пикироваться и кричать: «Защищайтесь!», и ему не было равных, но Хайр-эд-Дин, который мог похвастаться такой же храбростью и решительностью, был наделен предусмотрительностью и подобающим государственному деятелю умом, приведшими его к более масштабным свершениям, хотя при этом он не совершил подвигов, связанных с большей опасностью. Он всегда учитывал риски, к которым может привести тот или иной поступок, и никогда без крайней на то необходимости не ввязывался в предприятие, если оно могло закончиться поражением. Однако, когда Хайр-эд-Дин видел, что путь чист, никто, кроме него, не мог нанести столь тяжелых и эффективных ударов.

Уже первое предприятие стало ярким свидетельством его проницательности. Хайр-эд-Дин отправил в Константинополь посла, чтобы тот принес от его имени клятву верности великому господину и попросил его величество защитить новую провинцию Алжир, которую его ничтожный слуга просит включить в состав Османской империи. На это он получил весьма любезный ответ. Селим незадолго до этого захватил Египет, и присоединение Алжира позволяло ему расширить свои африканские владения на запад. Мудрого пирата незамедлительно назначили бейлербеем, или наместником, Алжира (1519) и передали причитавшиеся человеку, занимавшему эту должность, регалии – коня, кривую саблю и флаг с конским хвостом. Кроме того, султан прислал отряд из 2000 янычар, которые должны были помогать новоиспеченному наместнику, и обещал поощрить тех из своих подданных, кто отправится на запад, в Алжир, и поможет укрепить власть пирата.

Бейлербей не мешкая начал бороться с последствиями вреда, причиненного испанцами. Он усилил гарнизоны крепостей, стоявших вдоль побережья – в Мельяне, Шершеле, Тиннисе и Мостаганеме, а также заключил союзы с предводителями наиболее влиятельных арабских племен, живших в глубине материка. Тщетно армада, состоявшая примерно из 50 военных и транспортных кораблей, включая восемь галер, под командованием флотоводца дона Уго де Монкада, высадила состоявшую из ветеранов армию на побережье Алжира. Их вынудили разбить строй и вытеснили обратно, а один из штормов, подаривших берегу столь мрачное название, завершил дело, начатое турецкой сталью (1519). Порты и крепости центральной части Берберии один за другим переходили под власть пирата. Хайр-эд-Дин Барбаросса стал господином Кола, Боны, Константина и смог вернуться к своему любимому занятию – рысканию по морям в поисках христиан, которые могли бы стать его добычей.

Один или два раза в год он выводил в море свои личные 18 прочных галиотов и призывал на помощь других рисковых людей. Привлекаемые славой, которой было овеяно его имя, они прибывали из Леванта, и под началом каждого из них были собственное быстрое судно с командой из крепких мужчин и банда турецких головорезов. Во время таких походов Хайр-эд-Дин был окружен капитанами, которым вскоре суждено было стать знаменитыми независимо от того, чем они промышляли – захватывали корабли или разоряли берег. Среди них были Драгут, Салих-реис, Синан, «еврей из Смирны», которого подозревали в применении черной магии, так как он мог определить угол наклона с помощью поперечного жезла, и грозный разбойник Айдин-реис, которого испанцы называли Качадьябло, или «Дьявол, бьющий дубинкой», хотя правильнее его было бы назвать «Бьющим дубинкой испанцев».

Начинались такие походы, как правило, в мае и продолжались до тех пор, пока из-за осенних штормов судам не приходилось возвращаться в бухты или по крайней мере не отправляться в плавание на большие расстояния. Летом алжирские галиоты наводняли все Западное Средиземноморье, вынуждали жителей Балеарских островов и побережья Испании платить дань рабами и ценностями и даже, пройдя через проливы, поджидали добычу, возвращавшуюся в Кадис с грузом золота и драгоценностей из Индии. Никто не был защищен от их нападений, члены команды каждого судна, проплывавшего по пути из Испании в Италию вдоль полного опасностей побережья Берберии, чувствовали, как сердце судорожно стучит в груди. Началось «Избиение христиан»[9], из-за которого все жители Европы на протяжении трех столетий находились в состоянии постоянного беспокойства. Алжирские пираты, являвшиеся повелителями морей, делали все возможное для того, чтобы все, кто перебегал им дорогу, чувствовали их превосходство на своей шкуре, причем речь шла не только о торговцах, но и о галерах его святейшества, команды которых приходили в ужас, лишь заслышав скрип уключин турецких кораблей.

Однажды в 1529 г. Хайр-эд-Дин отправил верного ему Айдин-реиса в плавание во главе 14 галиотов. Капитан должен был возглавить нападение на Мальорку и соседние острова. Ни одно другое дело не могло так же обрадовать истинного пирата, и находившийся с ним Салих-реис полностью разделял его воодушевление. Корсары начали с традиционного захвата нескольких кораблей в открытом море, нападения на острова и побережье Испании и захвата множества христиан, которым теперь предстояло сидеть на веслах или заплатить за свою свободу песо, всегда столь желанные пиратами.

Наблюдение с помощью поперечного жезла

Узнав о группе морисков, желавших бежать от своих испанских повелителей и готовых хорошо заплатить за переезд в Берберию, Айдин-реис и его соратники ночью пристали к берегу неподалеку от Оливы и посадили на борт 200 семей, нагрузили корабли значительным количеством ценностей и легли в дрейф возле острова Форментера. К несчастью, в это время генерал Портундо, которого сопровождали восемь испанских галер, возвращался из Генуи, куда он доставил Карла V, которого римский папа должен был короновать в Болонье, чтобы тот занял трон императора Священной Римской империи. Узнав о сделанном пиратами, он спешно двинулся в сторону Балеарских островов, чтобы отправиться за ними в погоню.

Айдин-реис спешно высадил на берег своих друзей-морисков, чтобы лучше подготовиться к сражению или бегству, ибо появление восьми вражеских галер выходило за рамки достигнутой договоренности. Однако, вызвав его искреннее удивление, противник не выпустил ни одного снаряда, хотя уже подошел к пиратским кораблям на расстояние пушечного выстрела. Портундо не хотел топить турецкие суда, опасаясь, что вместе с турками погибнут и беглецы-мориски, которые, по его мнению, должны были находиться на борту и за захват которых ему обещали заплатить 10 000 дукатов. Однако корсары решили, будто данный поступок свидетельствует о трусости генерала, и, внезапно превратившись из жертвы в хищника, набросились на галеры, подобно орлам. После отчаянного сражения врукопашную, в ходе которого Портундо был убит, они взяли семь галер на абордаж, в то время как восьмая из них на огромной скорости понеслась к Ивице.

Благодаря этому смелому ходу в Алжир, помимо морисков, взволнованно наблюдавших за ходом битвы с берега, прибыло множество высокопоставленных пленников, а сотни рабов-мусульман, трудившихся на галерах, были освобождены и избавлены от оков и ударов кнута. Несомненно, увидев семь галер, включая capitana, или флагманское судно, жители Алжира радостно встретили Айдин-реиса, а испанцы горько оплакивали свою утрату. Неудивительно, что подобные победы способствовали процветанию нового берберского государства.

Воодушевленный успехом Хайр-эд-Дин наконец осмелился напасть на испанский гарнизон крепости Пеньон-де-Алжир, бросавший ему вызов одним своим существованием. Его раздражало, что ему приходится вытаскивать свои галиоты на пляж в миле к западу и тащить их по берегу, а погода ставит под угрозу «бизнес» купцов, встававших на якорь к востоку от города. Хайр-эд-Дин решил, что в Алжире у него должен появиться собственный порт, благодаря которому он избавится от надетой на него испанцами узды. Он потребовал, чтобы дон Мартин де Варгас сдал крепость, и, получив отказ, обстреливал Пеньон днем и ночью на протяжении 15 дней из тяжелых пушек, часть из которых была сделана в Алжире, а часть захвачена вместе с французской галерой. Пушки стреляли до тех пор, пока не появилась возможность взять крепость приступом. В итоге туркам удалось быстро одержать победу над жалкими остатками гарнизона, которые затем отправились в тюрьму для рабов. Камни, из которых была сложена крепость, пошли на сооружение мола, защищающего гавань Алжира на западе, причем для этой работы на протяжении двух лет намеренно использовали рабов-христиан.

Еще больше усугубила бедствие странная драма, которую можно было наблюдать на протяжении двух недель после падения крепости. На горизонте показались девять транспортных судов, полных людей и нагруженных снаряжением, отправленных для усиления гарнизона Пеньона; они долго рыскали в поисках знаменитой крепости, которой пришли на помощь. И пока они удивлялись тому, что не видят крепость, в море на своих галиотах и легких шебеках вышли пираты, захватившие весь караван, взяв в плен 2700 христиан, а также получив в свое распоряжение большое количество оружия и продовольствия.

Казалось, будто все, что Хайр-эд-Дин берет в руки, превращается в золото. Месяц за месяцем численность его флота увеличивалась до тех пор, пока наконец в его распоряжении не оказались 36 галиотов, летом постоянно находившиеся в море. Он сумел захватить неисчислимо богатую добычу, а его войско пополнилось мужчинами из числа 70 000 морисков, освобожденных им в ходе нескольких плаваний от испанского гнета. Пустынные земли Африки теперь были населены трудолюбивыми крестьянами и ремесленниками, которым испанские короли не сумели найти применения. Плавильни и судостроительные верфи Алжира наполнились постоянно спешащими работниками. Строительством защитных сооружений в гавани занимались 7000 рабов-христиан, и каждая попытка императора спасти их и покончить с пиратством заканчивалась катастрофическим провалом.

Глава 6

Османский флот, 1470–1522 гг.

Никто так не радовался успехам бейлербея Алжира, как султан Сулейман. Прежде неискушенные в делах мореплавания османы жаждали учиться. Турецкий флот развивался медленно, в основном это происходило из-за того, что в начале существования османского государства всегда находились люди, готовые ходить по морю за деньги. Когда Мурад I изъявил желание перебраться из Азии в Европу, чтобы там встретить армию собиравшихся напасть на него Владислава и Хуньяди, капитаны генуэзских кораблей с радостью согласились перевезти его солдат, если он заплатит им по дукату с человека, надеясь, что таким образом сумеют досадить своим извечным соперникам венецианцам, согласившимся служить противникам турок. Возможность контролировать Босфор османы получили только после падения Константинополя, благодаря чему Мухаммед II принял решение о создании собственного флота.

Туркам опять помогло судьбоносное соперничество между христианскими государствами, из которого им так часто удавалось извлекать выгоду. Влиятельные торговые республики Венеция и Генуя на протяжении долгого времени боролись друг с другом за превосходство на море. Венеция контролировала множество ключевых портов на островах архипелага и на побережье Сирии, где располагалась крепость Акра, подаренная ей крестоносцами за помощь на море. Генуэзцы могли похвастаться более сильными позициями в Черном и Мраморном морях, где располагалась генуэзская колония Галата, до захвата ее турками представлявшая собой не что иное, как восточный аналог Генуи. В Пере[10], на пустынном холме, до сих пор виднеется башня, построенная генуэзцами, а генуэзские крепости нередко встречаются в районе Босфора и в Крыму, где они возвышаются над небольшой Балаклавской бухтой.

В Мраморном море неоднократно разгорались ужасные битвы между флотами противников. В 1352 г. у стен Константинополя генуэзцы одержали победу над объединенным флотом венецианцев, каталонцев и греков. Однако через год жители Невесты моря[11] сумели умерить пыл генуэзцев во время катастрофического для последних сражения при Альгеро, а в 1380 г., когда генуэзцы завладели Кьоджей и чуть не заняли саму Венецию, горожане как один поднялись против врага и сумели не только разбить захватчиков, но и окружить их и заставить сдаться. С тех пор влияние Генуи значительно ослабло, в то время как сила и высокомерие венецианцев возросли.

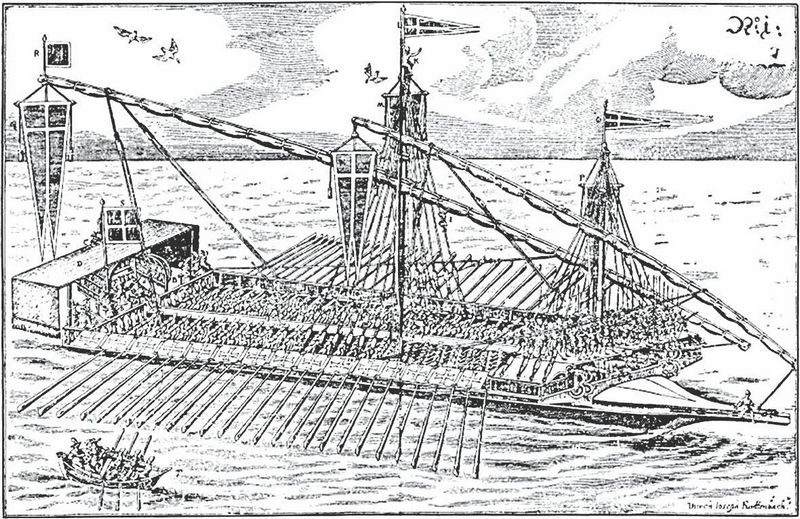

Адмиральская галера

Захват Константинополя турками и последовавшее за ним изгнание генуэзцев из Трапезунда, Синопа, Каффы[12] и Азова ознаменовали конец преобладания Лигурийской республики[13] в восточной торговле. Теперь Черное и Мраморное моря оказались во власти турок. Построенные на берегах Дарданелл замки, снаряженные тяжелыми орудиями, защищали османский флот от преследователей, и, хотя Джакомо Веньери демонстративно под обстрелом провел свой корабль через пролив и обратно, потеряв при этом только 11 человек, последовать его примеру больше никто не осмелился.

Когда Мухаммед II в 1470 г. выступил во главе флота, состоявшего из сотни галер и двух сотен транспортных судов, перевозивших 70 000 солдат, и отвоевал Негропонт[14] у венецианцев, для того, чтобы оказаться в полной безопасности, ему нужно было только пройти через Геллеспонт. Жаждавшие мести венецианские адмиралы – знаменитые Лоредани – сумели лишь напасть на те острова архипелага, которые находились под властью турок, и разграбить побережье Малой Азии. Они превосходили турок в том, что касалось сооружения галер и управления ими, но не обладали такими же, как у противника, военными ресурсами. Их солдаты были наемниками, не выдерживавшими сравнения с янычарами и сипахами, хотя способность соперничать с ними почти обрели смелые и выносливые страдиоты из Эпира, одевавшиеся подобно туркам, но не носившие тюрбаны, ярким представителем которых является Отелло.

На суше армия республики не могла соперничать с войском великого господина[15], и после того, как приближение турецкой армии, дошедшей в 1477 г. до берегов Пьяве, стало угрожать самому ее существованию, венецианцы заключили мир с турками и даже (как поговаривали) убедили последних захватить Ортанто. Теперь продвижению османских галер по Адриатическому морю ничего не мешало, и турки огнем и мечом прошлись по побережью Италии, представляя настолько серьезную угрозу, что, как только на горизонте появлялось изображение полумесяца, украшавшее мачту судна, испуганные крестьяне бежали вглубь материка, бросая свои дома на откуп пиратам. Вот-вот должен был начаться период господства турецких корсаров.

Помимо дискредитировавшей себя Генуи и платившей туркам дань Венеции, существовала еще одна морская держава, с которой последним приходилось считаться. Иерусалимские рыцари-госпитальеры, которых в 1403 г. изгнал из Смирны Тимур, поселились на Родосе, спешно сделав его неприступным. Очевидно, это им удалось, так как все попытки вытеснить их из принадлежавшей им твердыни, позволившей им контролировать торговлю между Александрией и Константинополем, предпринятые мамлюкскими султанами Египта, проваливались одна за другой. Кроме того, госпитальеры с удовольствием нападали на проходившие мимо суда.

Рыцари с Родоса были левантийскими пиратами-христианами. Благодаря лесам Карамании они строили корабли, а население Малой Азии снабжало их рабами. Пока они бороздили моря, моряки, плававшие на галерах султана, чувствовали себя весьма неловко. От их высокомерия страдали даже корабли христиан, и в 1480 г. венецианцы с удовлетворением наблюдали за тем, как Мухаммед II отправляет 160 судов, в том числе перевозивших многочисленную армию, усмирять гордыню рыцарей. Однако осада оказалась неудачной. Великий магистр д'Обюссон, проявивший подлинный героизм, сумел отбить масштабную атаку противника, и понесшие значительные потери турки были вынуждены отступить.

Осознав, что османы не такие уж непобедимые, венецианцы воспрянули духом и стали готовиться к войне со своим временным союзником. Сложившиеся дружественные отношения турки использовали в собственных интересах. Яни, христианин и корабел султана, ознакомился с достижениями венецианцев, что позволило ему построить две огромные коки длиной в 70 локтей и шириной в 30 локтей, мачты которых, имевшие длину окружности в четыре локтя, были сделаны из разрезанных и спрессованных вместе стволов деревьев нескольких видов. На грот-марсе этих кораблей стоять и стрелять в противника могли одновременно 40 солдат. Они имели две палубы, одна из которых напоминала традиционную для галиота, а другая – характерную для галеры, причем с каждой стороны обеих палуб было установлено по большой пушке. На верхней палубе располагались 24 весла, каждое из которых приводили в движение девять человек. С кормы свисали лодки, а судовой экипаж, по словам Хаджи Халифе, состоял из 2000 солдат и моряков. Двумя этими чудесными судами командовали Кемаль-реис и Бурак-реис. Весь флот, состоявший примерно из еще 300 кораблей, под командованием Давуд-паши отправился в Адриатическое море, чтобы напасть на Лепанто.

В конце июля 1499 г. турки увидели венецианские корабли, ожидавшие их у Модона. Этот флот состоял из 44 галер, 16 галеасов и 28 обычных судов. Ни один из противников не решался вступить в сражение, ибо все знали, что это приведет к серьезным последствиям. Венецианский адмирал Гримани отдал приказ отступать к Наварину[16], а турки встали на якорь у Сапиенцы. Однако 12 августа Давуд-паша, знавший, что султан ждет его вместе с сухопутным войском в Лепанто, решил, что ему следует двигаться вперед любой ценой. В те времена турецкие штурманы не очень уверенно чувствовали себя в открытом море и предпочитали держаться берега, благодаря чему в случае плохой погоды корабли могли войти в какой-нибудь порт. Соответственно, Давуд предпринял попытку пройти между островом Продано и Мореей, что к северу от Наварина. Венецианцы, прекрасно знавшие о передвижениях противника, перегнали свои корабли в конец узкого пролива, благодаря чему им представлялась прекрасная возможность загнать врага в ловушку. В тот самый день Андреа Лоредана, проведитор Корфу, усилил венецианский флот 10 кораблями. Венецианцы выбрали прекрасную позицию, к тому же ветер оказался для них весьма благоприятным – он дул в сторону турецких кораблей, выходивших из пролива.

Однако венецианский адмирал сделал основную ставку на галеасы, ибо в те времена искусство маневрирования кораблей в боевом порядке находилось в зачаточном состоянии. Немного неудачной рулежки, чуть-чуть неумелого обращения с парусами, и, когда корабли противников оказались рядом друг с другом, команды галеасов пришли в замешательство, а сами эти корабли были беспомощны, ибо ветер нес их в середину флота противника или отгонял в сторону, где они оказывались бесполезны, и турецким галерам удалось пройти. Флагманский корабль Лоредана сгорел дотла, другие суда также были уничтожены огнем.