Полная версия

Берберские пираты. История жестоких повелителей Средиземного моря ХV-ХIХ вв.

Африканцы жаждали освоить многие из существовавших в Европе производств, а европейцы нуждались в африканских шкурах и сырье, в результате чего было подписано множество договоров, основывавшихся на принципе взаимности. На достижение этих взаимовыгодных договоренностей во многом повлияло превосходство перед африканскими государствами специализировавшихся на торговле средиземноморских республик. Однако нам следует обратить внимание на весьма примечательные справедливость, умеренность и кристальную честность, проявленные африканскими правителями при заключении и исполнении этих договоров. Как правило, Сицилия и специализировавшиеся на торговле республики поддерживали союзнические отношения с Тунисом, Тлемсеном и Фесом, скрепленные дружбой и взаимной выгодой. Пиза, Генуя, Прованс, Арагон и Венеция – все эти государства одно за другим заключали торговые соглашения с африканскими правителями, а затем время от времени продлевали их. За некоторыми из этих государств были закреплены отдельные кварталы в Тунисе, Сеуте и других городах. В XIII в. каждое из них имело собственного консула, которых защищали настолько рьяно, что им позавидовал бы английский официальный представитель, служивший в Алжире семьдесят лет назад.

Особенно выгодной торговля с Африкой была для пизанцев и генуэзцев, а в портах Триполи, Туниса, Буджаи, Сеуты и Сале постоянно действовала Африканская компания. Генуэзцы даже защищали Сеуту от крестоносцев-христиан – торговые интересы перевесили чувство религиозного единства. Вместе с тем у живших в Тунисе христиан еще в 1530 г. имелась собственная церковь, где они могли спокойно молиться. Во многом такая толерантность была обусловлена методами правления Хафсидов, предпочитавших умеренность и благоразумие, вследствие чего их господство над Тунисом, продлившееся 300 лет, принесло как их подданным, так и всем, кто вступал с ними в торговые и дипломатические отношения, значительную выгоду.

Конечно, нельзя сказать, что за все эти годы не случилась ни одна война и не была предпринята ни одна контрмера; также нельзя утверждать, будто благодаря договорам заниматься пиратством стало невозможно. В начале периода пребывания у власти сарацинов конфликты разгорались довольно часто. Халифы из династии Фатимидов захватили все крупные острова Западного Средиземноморья, Сицилию, Сардинию, Корсику и Балеарские острова и поддерживали там свою власть. В 1002 г. сарацины разграбили Пизу, в отместку за что пизанцы сожгли африканский флот. Через три года правитель Мальорки и завоеватель Сардинии эль-Муджахид предал огню часть Пизы. В 1011 г. произошло еще одно нападение. Сделав своим опорным пунктом город Луни в Этрурии, этот ужасный человек разорял окрестные земли, пока папа не изгнал его из Италии, а пизанцы и другие жители Италии не вытеснили его из Сардинии (1017 г.).

Нам известно о том, как африканские корабли с далеко не самыми дружелюбными намерениями курсировали вдоль побережья Калабрии, о том, как пизанцы захватили Бону, являвшуюся тогда пиратским гнездом (1034 г.). В 1087 г. была сожжена Махдия, а примерно в то же время, в 1072 г., Сицилию завоевали норманны. Однако все это происходило в самом начале рассматриваемого нами периода, да и тогда подобные случаи были скорее исключениями. На протяжении последующих столетий, когда в Северной Африке усилилась центральная власть, войны стали случаться крайне редко, а в политике начало преобладать взаимное дружелюбие.

В торговых договорах, заключавшихся правителями африканских государств, всегда имелся четко сформулированный пункт о запрете пиратства. Тем не менее оно продолжало существовать, причем самыми отчаянными его приверженцами были христиане. Первые места (при этом с большим опережением) в сообществе разбойников занимали греки, жители Сардинии, Мальты и Генуи, о чем свидетельствуют тексты договоров – развитие торговли под влиянием крестовых походов являлось большим соблазном для искателей приключений, а отсутствие у какого-либо государства организованного флота делало их неуязвимыми. И когда между какими-либо народами, христианскими или мусульманскими, начиналась война, пиратство (ввиду состояния, в котором в то время находилось международное право) тотчас же становилось вполне законным каперством. Наши буканьеры, промышлявшие в Испанском Мэйне, пользовались тем же оправданием[7].

Однако следует отметить, что в данном случае речь идет о частном пиратстве. Правители государств в Африке и Италии недвусмысленно осуждали корсаров и обещали казнить любого пирата из числа своих соотечественников, которого им удастся арестовать, а также передать все его имущество ограбленному им государству. Эти первые корсары ни от кого не зависели, вследствие чего значительно отличались от признанных государством пиратов более позднего времени. В 1200 г., в мирное время, два пизанских судна напали на три мусульманских корабля в прибрежной акватории Туниса, захватили команды в плен, изнасиловали женщин и скрылись от тщетно преследовавшего их тунисского флота. Однако в Пизе, купцы которой могли бы пострадать, если бы тунисцы предприняли ответные меры, их действия не поддержали. В Сицилии жило множество пиратов, и правитель Туниса платил норманнам своего рода дань, чтобы, помимо всего прочего, заставить их не допустить подобные выходки. Жители Арагона и Генуи грабили друг друга, а также мусульман, но все их инициативы носили исключительно частный характер, и они не получали поддержку от государства.

Вплоть до XIV в. большинство пиратов в Средиземноморье было христианами, которые зарабатывали в основном продажей награбленного добра и рабов. Затем из-за появления крупных торговых флотилий пиратство пришло в упадок, и вскоре все стали говорить не столько о европейских разбойниках, сколько о мавританских пиратах. Жители части побережья, расположенной в районе залива Габес, всегда имели склонность к пиратству, а теперь порт Махдия, или Африка, стал постоянным прибежищем для морских разбойников. Живший в XII в. аль-Бакри рассказывал о существовавшей в то время практике отправлять из гавани Боны галеры в плавание (возможно, во время войны) в поисках добычи, а Ибн Халдун, арабский мыслитель XIV в., описывает организованное сообщество пиратов в Буджае, члены которого получали значительную прибыль от захваченного имущества и крупный выкуп за пленников.

Пиратство расширялось одновременно с ростом влияния турок в Леванте, впоследствии его развитие получило сильнейший толчок сразу после захвата Константинополя, в то время как из-за постепенного изгнания мавров из Испании, за которым последовало наступление христиан, в Африку прибыло множество недовольных и опустошенных морисков, жаждавших мести и охваченных единственным желанием – свести старые счеты с испанцами.

Умеренные правители государств Северной Африки ничего не могли противопоставить этим веяниям. Они так долго находились в мирных и дружественных отношениях со своими «коллегами» из государств Средиземноморья, что просто не были способны твердой рукой навести порядок с помощью силы. Их войска и флотилии были немногочисленны, а побережье было слишком длинным для того, чтобы эффективно его защищать, и изобиловало почти неприступными твердынями, в которых они не могли разместить гарнизоны. Вследствие этого мавры, прибывавшие во множестве из Испании, находили на африканском берегу безопасное убежище, а из-за проповедуемого исламом гостеприимства об изгнании беженцев не было и речи. Более того, когда из Леванта в Берберию стали прибывать вооруженные галиоты, команды которых были воодушевлены надеждами на богатую добычу, они выяснили, что местные порты легко доступны, а в небольших реках можно найти убежище. Нужно было лишь обрести точку опоры – дальнейшее затруднений не вызвало.

Именно в эти как будто ожидавшие его земли в начале XVI в. прибыл капитан Арудж Барбаросса.

Часть первая

Пиратские флотоводцы

Глава 3

Арудж Барбаросса, 1504–1515 гг.

Остров Лесбос многое подарил миру, в частности лесбосское вино и лесбосскую поэзию, семиструнную лиру, поэмы Сапфо, однако последний из всех этих подарков, несомненно, оказался наиболее сомнительным, ибо замыкали череду выдающихся лесбосцев братья Барбаросса.

Завоевав остров в 1462 г., султан Мухаммед II, по словам турецких историков, оставил там сипаха по имени Якуб, в то время как испанские авторы называют этого человека коренным христианином. Так или иначе, именно он стал отцом Аруджа Барбароссы и его брата Хайр-эд-Дина. Сведения об их ранних годах, а также о причинах, побудивших связать свою жизнь с морем, разнятся. Однако Лесбос на протяжении долгого времени славился своими пиратами, как местными, так и прибывшими из Каталонии и Арагона, и нет ничего удивительного в том, что братья избрали занятие, близкое по духу храбрым сердцам и в то же время проверенное временем и вполне традиционное. Вскоре Арудж, старший из братьев, стал реисом, или капитаном, галиота и, осознав, что проведению его операций на архипелаге мешает господство флота султана, решил найти более широкое и менее нестабильное поле для своих опустошительных набегов.

Слухи об успехах мавританских пиратов достигли Леванта. Рассказывались удивительные истории об огромных караванах судов, нагруженных сокровищами из Нового Света, снующих туда-сюда по морю между Европой и Азией и как будто просивших захватить их. Вскоре (в 1504 г.) капитан Арудж уже плавал на двух галиотах вдоль побережья Берберии в поисках подходящих бухт и надежного убежища от преследователей.

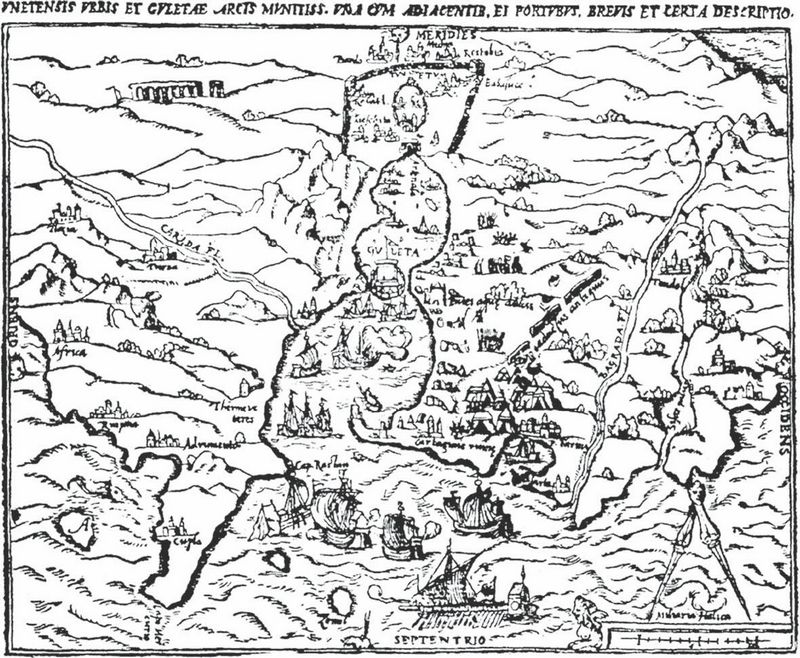

В порте Туниса корсар мог получить все, что только пожелает. В те времена Голетта была слабо укреплена, и основным зданием города, помимо замка, являлась таможня, где султан из династии Хафсидов облагал податями богатства многочисленных народов. Одного вида подобного заведения было достаточно для того, чтобы разбудить воображение любого пирата. Арудж стал окучивать султана Туниса и вскоре пришел с ним к полному взаимопониманию по вопросу отчислений с украденного имущества. Корсар получил доступ во все порты Туниса, а правитель пообещал защитить его от преследований в обмен на определенную долю – пятую часть добычи. Очевидно, политика просвещенных правителей Туниса больше не устраивала последнего из них.

Обзаведясь таким образом базой для своих операций, Арудж не стал заставлять своего нового союзника долго ждать доказательств его доблести. Однажды, когда он плыл мимо острова Эльба, на горизонте показались две принадлежавшие его святейшеству папе Юлию II галеры, нагруженные всевозможными товарами из Генуи и направлявшиеся в Чивитавеккью. Они плыли неспешно, их команды даже не думали о турецких корсарах, ибо в этих водах еще не видели ни одного из них. Да и вообще там не встречался ни один корабль крупнее мавританского брига, которому папские моряки были готовы дать отпор. Итак, две галеры плыли примерно в десяти лигах от корабля корсаров, а Арудж оценивал добычу. Взять на абордаж галеру, превышавшую судно пиратов по размерам в два раза, на борту которой находилось неизвестное количество вооруженных людей, – непростая задача для галиота с 18 банками для гребцов.

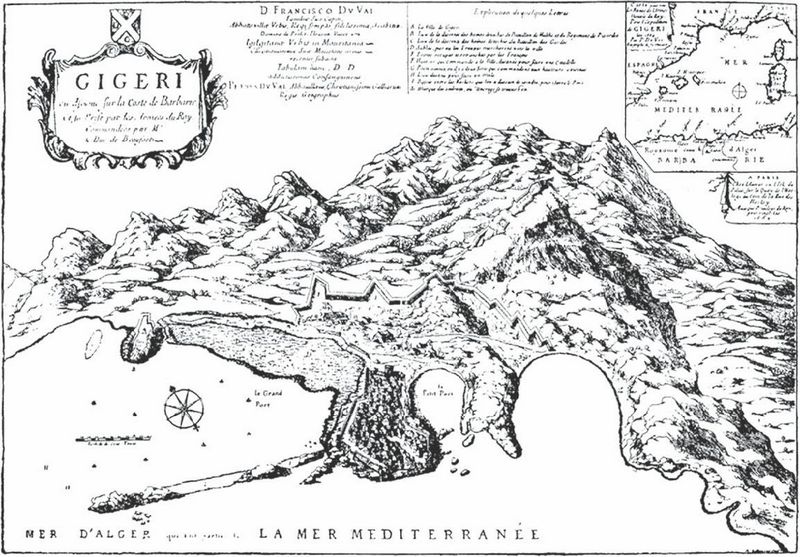

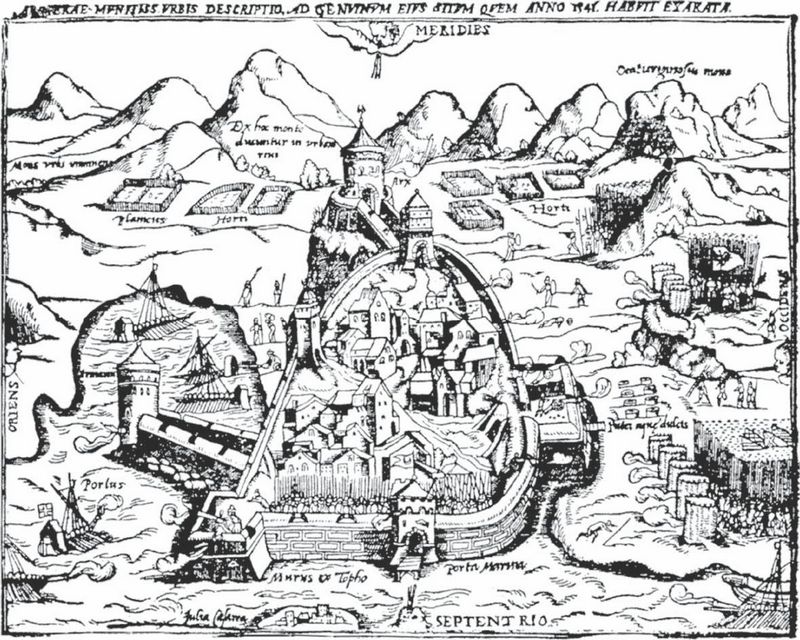

Тунис в XVI в. Из Sphere des deux Mondes, 1555 г.

Турки, входившие в команду пиратского корабля, возражали против такого безрассудства и уговаривали своего капитана поискать противника более подходящего размера. Однако вместо ответа Арудж просто сбросил большинство весел за борт, из-за чего побег стал невозможен. Затем он приказал лечь в дрейф и ждать приближения первой из галер. Она горделиво плыла по воде, а члены команды не подозревали о грозившей им опасности. Внезапно впередсмотрящий увидел тюрбаны турок, являвшиеся весьма неожиданным для итальянских прибрежных вод зрелищем, и на корабле зазвучали призывы охваченных паникой членов команды взяться за оружие. Теперь корабли плыли борт о борт, и из-за резкого града посыпавшихся на них ядер и болтов христиан охватил еще больший ужас. Вскоре Арудж и его люди взошли на ют, а слуги его святейшества оказались в заточении.

До этого еще ни одна галера не сдавалась галиоту. Однако худшее было впереди. Арудж заявил, что хочет и должен завладеть кораблем сопровождения. Его офицеры тщетно объясняли ему, насколько опрометчиво подобное решение, и утверждали, что разумнее всего будет скрыться с богатой добычей, чем самим оказаться поверженными из-за чрезмерной жадности. Однако у корсара была железная воля, и члены его команды, окрыленные триумфом, заразились его дерзостью. Они переоделись в вещи пленных христиан и укомплектовали захваченную галеру, делая вид, будто состав ее команды не изменился. Через некоторое время подошел корабль сопровождения, команда которого ничего не знала о случившемся, пока на галеру не посыпались град стрел и немногочисленные ядра. Благодаря этому корабль удалось взять приступом до того, как моряки успели прийти в себя.

Арудж привез свою добычу в Голетту, где прежде не видели ничего подобного. «Невозможно выразить словами, какое изумление и потрясение, – пишет Аэдо, – это благородное деяние вызвало в Тунисе и в христианском мире, и то, с каким почтением с тех пор стали произносить имя реиса Аруджа. Во всем мире его стали считать самым отважным и предприимчивым командиром. А из-за того, что борода, которую он носил, была ярко-рыжего цвета, с тех пор его стали называть Барбаросса, что в переводе с итальянского означает „Рыжая борода“».

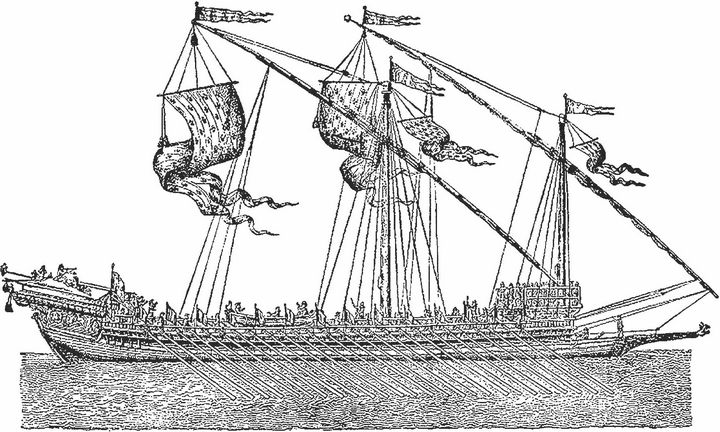

Благодаря захвату папских галер Арудж получил то, чего так давно желал, – гребцов. Отныне его турки только сражались, а на веслах сидели пленные христиане. Так поступал каждый пират на протяжении столетий, да и христианские корабли передвигались по морю за счет рабов-мусульман. Подобная практика, очевидно, добавляла в сражение определенную и весьма своеобразную изюминку, ибо получалось, что человек держит в своем домашнем хозяйстве собственных врагов. Венецианский флотоводец прекрасно знал, что две или три сотни рабов, трудившихся на его галере, страстно желают разорвать цепи и присоединиться к врагу. На корабле турецкого пирата также имелись упрямые субъекты, готовые воспользоваться первой же возможностью, чтобы поднять бунт с целью поддержки христианского противника своего капитана. Поэтому часто случалось так, что победу обеспечивали сильные руки закованных в цепи рабов противника, готовых обменять оставшуюся половину своей жизни на победу над врагом. Однако быстрая плеть боцмана, ходившего по палубе между банками с гребцами, никуда не пропадала и по-прежнему являлась аргументом, противостоять которому были способны совсем немногие спины.

Галера XVI в.

Арудж совершил первый шаг и не стал долго ждать возможности закрепить успех. Через год он захватил испанский корабль, на борту которого находилось 500 солдат, часть из которых сильно страдала от морской болезни, а другие были слишком заняты выкачкой воды из образовавшейся в судне течи, вследствие чего стали легкой добычей для пиратских галиотов. Не успело пройти пять лет, как благодаря плаваниям и постройке из древесины, полученной после разборки множества захваченных им кораблей, в распоряжении Аруджа имелось уже восемь прекрасных судов, водить которые ему помогали двое его братьев. Порт Туниса теперь не полностью удовлетворял его запросам, поэтому он организовал временную базу на плодородном острове Джерба, обладавшем множеством мест, пригодных для стоянки на якоре, откуда его корабли отплывали к побережью Италии, которое опустошали.

Однако титул правителя Джербы не соответствовал амбициям Аруджа. Он желал править гораздо более обширной территорией и, будучи пиратом по самой своей сути, жаждал взять в свои руки упорядоченную власть с той же силой, что и стремился к приключениям. В 1512 г. ему представилась такая возможность. За три года до этого испанцы изгнали из Буджаи ее правителя-мусульманина, и ссыльный монарх попросил пирата помочь ему вернуть власть, дополнив свою просьбу обещанием разрешить свободно использовать порт Буджаи, с помощью которого можно было с легкостью обеспечить себе господство в испанском море.

Аруджу понравились перспективы, которые сулило подобное предложение; кроме того, в его распоряжении теперь имелось 12 галиотов с орудиями и тысяча турецких солдат, не говоря уже о перебежчиках и маврах, и он чувствовал, что вполне способен совершить нечто подобное. О совершенных пиратом деяниях слышали в самых далеких уголках мира, и, когда стало известно, что реис Арудж выходит на тропу войны, выяснилось, что у него есть приверженцы во всех районах Леванта. Его неисчерпаемая энергия и пылкость порождали в его людях энтузиазм, и он, как и другие бравые командиры, пользовался большой популярностью.

Джиджель в 1664 г. Фрагмент карты из коллекции Британского музея

Получив широкую поддержку и обзаведясь осадной артиллерией, существовавшей в то время, в августе 1512 г. Арудж высадился на берег неподалеку от Буджаи, где его в сопровождении 3000 горных берберов ожидал низвергнутый правитель. Испанский гарнизон находился в прочном бастионе, укрепленном графом Педро Наварро после захвата города. Крепость противостояла ударам пиратской артиллерии на протяжении восьми дней. В тот самый момент, когда в стене начала образовываться брешь, Арудж был ранен – выстрелом ему оторвало левую руку выше локтя. Лишенные возможности руководствоваться примером своего героического предводителя турки потеряли веру в свое превосходство над испанцами и предпочли отвезти раненого капитана в Тунис, чтобы там о нем позаботились врачи. Буджае удалось устоять, но пираты смогли найти хотя и незначительное, но все же утешение в захвате богатого генуэзского галиота, направлявшегося на принадлежавший Ломеллини рынок в Табарке и встреченного корсарами по пути. Вместе с захваченной добычей Арудж вернулся домой, чтобы восстановиться после ранения, в то время как его брат Хайр-эд-Дин сторожил замок Голетты и постепенно заводил галиоты и захваченные корабли через канал в озеро в Тунисе, чтобы обезопасить их от преследования.

Правда, он опоздал. Консулы, входившие в совет Генуи, узнав о захвате галиота, пришли в ярость и отправили Андреа Дориа, которому вскоре суждено было стать величайшим христианским флотоводцем своего времени, в сопровождении 12 галер требовать компенсации. Он высадился на сушу возле Голетты и вынудил Хайр-эд-Дина бежать в Тунис. Крепость была разграблена, а половину кораблей Барбароссы перегнали в Геную. Так закончилась первая встреча Хайр-эд-Дина и Дориа, но следующая окажется для благородного генуэзца менее удачной.

После подобного унижения Хайр-эд-Дин, знавший о свирепом нраве брата, не рискнул встретиться с ним лицом к лицу, вынудив его, все еще больного, кипеть от злости и бессилия, в то время как сам Хайр-эд-Дин незаметно ускользнул на Джербу, где дни и ночи напролет занимался строительством кораблей. Арудж, очевидно уже успевший к тому времени надоесть правителю Туниса, присоединился к нему следующей весной, и вскоре они получили возможность смыть свое бесчестье. Правда, первая попытка оказалась неудачной, а следующее нападение на зловещие крепости Буджаи (1514) едва не завершилось успехом, но из Испании к ее защитникам прибыло подкрепление. Берберские союзники больше беспокоились о необходимости посадить семена после дождя, чем о захвате крепости, а вынужденный снять осаду Барбаросса впал в яростное неистовство. Он безумствовал, рвал свою рыжую бороду и поджег корабли, чтобы они не попали в руки испанцев.

Арудж понимал, что не сможет показаться в Тунисе или на Джербе и что после еще одной неудачи ему следует найти новое укрытие. По пути в Буджаю он заметил место, прекрасно подходившее для этой цели. Защищать его было легко, ибо оно находилось на неприступной скале, но в то же время имело превосходную бухту, благодаря которой пират мог компенсировать потери, понесенные им в предшествующие годы. Это как раз и был Джиджель, расположенный примерно в 60 милях к востоку от Буджаи, отважные жители которого не были связаны клятвой верности ни с одним султаном, но готовы были приветствовать такого прославленного (хотя и невезучего) воина, как Барбаросса. В итоге Арудж поселился в Джиджеле, где завоевывал расположение местных жителей с помощью зерна и добычи, захваченной во время плаваний, пока эти «неукротимые африканские горцы», никогда не признававшие чьего-либо превосходства над собой, не провозгласили его своим правителем.

Глава 4

Захват Алжира, 1516–1518 гг.

Новоиспеченный султан Джиджеля стал готовиться к гораздо более масштабной кампании, чем походы во главе своих воинственных подданных против соседних племен. Правда, следует признать, что, когда речь заходила о мордобое, он всегда чувствовал себя как рыба в воде. Из Алжира поступила просьба о помощи. Жившие там мавры на протяжении семи лет вынуждены были мириться с эмбарго, наложенным испанцами. Они видели, как гниют их фрегаты, но боялись чинить их; они замечали, как мимо проплывает многочисленная богатая добыча, но так и не осмелились отплыть от берега хотя бы на милю, чтобы более тщательно рассмотреть ее, ибо за всеми их действиями следил пристальный взгляд дозорных из крепости Пеньон, господствовавшей над заливом, из которой в любой момент могли раздаться выстрелы. Король Фердинанд Католик, в свою очередь, не забывал взимать со своих изгнанных подданных дань за то, что столь снисходительно к ним отнесся и не стал губить окончательно. Этим людям, которым пришлось отказаться от своего ремесла и которые ни разу за многие годы не вытащили на берег добычу, оставалось только одно из двух – восстать или голодать.

Как раз в этот момент умер Фердинанд (1516), и алжирские мавры воспользовались подвернувшимся им шансом. Они перестали платить дань и обратились за помощью к правившему по соседству арабскому шейху Салиму, соплеменники которого могли бы обеспечить безопасность города со стороны суши. «Но что они будут делать с двумя сотнями грубых и беспокойных испанцев, засевших в форте, которые станут непрерывно обстреливать город из своих орудий, из-за чего в домах будет слишком горячо для того, чтобы удерживать их, особенно когда вы голодны? Их прекрасные ливийские кобылы и кони, богатые кольчуги, крепкие щиты, хорошо наточенные сабли и длинные упругие копья не помогут прекрасным арабским всадникам противостоять испанским орудийным залпам. И кто, если не непобедимый Барбаросса, повелитель морей, не любящий артиллерию, сумеет разобраться с этой бедой? Разве не он дважды возвращал престол невезучему правителю Буджаи и не потерял руку, служа ему?

Шейх Салим незамедлительно отправил в Джиджель пышное посольство, чтобы уговорить Барбароссу, в котором как сам он, так и его подданные были полностью уверены, спешно отправиться им на помощь. Амбициозный Барбаросса не радовался ни одному сообщению так, как этому. Его новые владения приносили ему довольно скромные доходы, а сам он не был полновластным правителем… Он подвергся ужасному унижению в Буджае, но надеялся, что в Алжире, игравшем гораздо более важную роль, сумеет добиться большего успеха, ибо теперь он был более уверен в необходимости достижения своей цели, которая, как было сказано выше, состояла в том, чтобы создать в Берберии собственную великую державу, в которой он будет полновластным правителем».

В сопровождении 6000 человек и 16 галиотов Арудж отправился по морю и суше, собираясь спасти Алжир. Сначала он неожиданно напал на Шершель, хорошо укрепленный пункт, расположенный примерно в 15 лигах к западу от Алжира и некогда занятый маврами из Гранады, а теперь оказавшийся под управлением храброго турецкого пирата Кара-Хасана, который, решив повторить успех, достигнутый его товарищем в Джиджеле, вынудил разбойников из Шершеля признать себя их предводителем. Арудж не походил на двух королей Брентфорда[8] и в качестве меры предосторожности (чтобы не подвергать его опасности, связанной с новым конфликтом с испанцами) отрубил Кара-Хасану голову.

Алжир в XVI в. Из Sphere des deux Mondes, 1555 г.

Вскоре Барбаросса прибыл в Алжир, где шейх Салим и жители города встретили его очень тепло, предоставили весьма удобное жилье и всячески развлекали как самого Барбароссу, так и его людей. Крепость, которую он прибыл захватывать, располагалась на расстоянии арбалетного выстрела от города. Арудж отправил туда послание, в котором он давал гарнизону крепости гарантии безопасности, если солдаты сдадутся. Испанский капитан ответил, что «ни угрозами, ни знаками внимания нельзя ничего добиться от людей его склада характера», и напомнил пирату о событиях в Буджае. Услышав это, Арудж, скорее решивший сделать приятное своим ничего не подозревавшим хозяевам, чем окрыленный верой в успех, на протяжении 20 дней вел обстрел Пеньона из легких полевых орудий, не нанеся при этом какого-либо значительного урона его укреплениям.