Полная версия

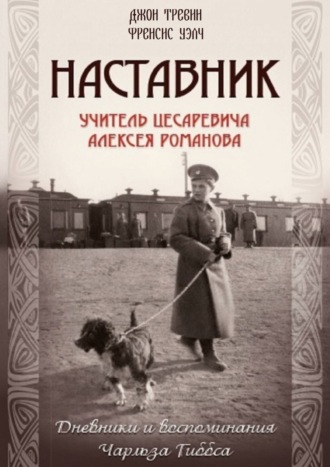

Наставник. Учитель Цесаревича Алексея Романова. Дневники и воспоминания Чарльза Гиббса

90

Из воспоминаний графа П. К. Бенкендорфа: «Вот наш состав: Мадам Нарышкина, моя жена, баронесса Буксгевден (Иза), графиня Гендрикова (Настенька), мадмуазель Шнейдер, доктора Боткин и Деревенко, месье Жильяр, граф Апраксин, покинувший нас через неделю и я. На следующий день вместе с Императором прибыл мой пасынок, князь В. А. Долгоруков (Валя). Мы ожидали также Кирилла Анатольевича Нарышкина – начальника канцелярии главной квартиры Его Величества, графа Александра Граббе – командира конвоя Собственного Его Императорского Величества и полковника Мордвинова – флигель-адъютанта Его Императорского Величества. Они не появились. Жили еще во дворце г-жа Вырубова, которая была больна, и г-жа Ден, в апартаментах, но отдельно от нас» (. London, 1927. P. 36). Интересно отметить, что в дневнике протоиерея А. И. Беляева, настоятеля Федоровского собора в Царском Селе, приехавшего в Александровский дворец 27 марта 1917 г. для совершения богослужений в дворцовой церкви на Страстной неделе и в первые два дня Пасхи, есть упоминание, что среди присутствующих на службе находилась гр. Долгорукова (ур. Шувалова) Ольга Петровна (1848—1927) – статс-дама с портретом Ее Величества, кавалерственная дама ордена св. Екатерины, старшая дочь гр. Петра Павловича Шувалова (1819—1900) и Софьи Львовны (ур. Нарышкиной) (1829—1894). Была замужем за князем Александром Сергеевичем Долгоруковым (1841—1912). Его отец – родной брат Марии Сергеевны (ур. Долгоруковой) фон Бенкендорф (1847—1936), которая состояла во втором браке с гр. П. К. Бенкендорфом (1853—1921). Benckendorff P. Last Days at Tsarskoe Selo

91

Имеется в виду королева ВеликобританииВиктория Мария Текская (1867—1953), супруга короля Георга V.

92

(1847—1936), графиня, ур. княгиня Долгорукова. Дочь главноуправляющего Собственной Е. В. канцелярией, члена Государственного Совета, действительного тайного советника князя Сергея Алексеевича Долгорукова (1809—1891) и Марии Александровны (ур. графини Апраксиной; 1816—1892). Сестра князя Александра Сергеевича Долгорукова. Первым браком замужем за князем Александром Васильевичем Долгоруковым (1839—1876), флигель-адъютантом, гвардии полковником, который был убит на дуэли. Их дети: Александра (1866—1919) – была расстреляна в Москве в сентябре 1919 г., замужем не была; Василий – генерал-майор Свиты Е. И. В., состоявший в должности гофмаршала. После отречения Императора сопровождал в ссылку Царскую Семью и был расстрелян в Екатеринбурге 27.6 / 10.7.1918 г. Вторым браком (29.09.1897 г., Петербург) – за графом Павлом Константиновичем фон Бенкендорфом (1853—1921). После революции – в эмиграции. Скончалась в Ницце. Похоронена на русском кладбище Кокад (деп. Приморские Альпы, Франция). Бенкендорф Мария Сергеевна

93

– «Валя» – (1868—1918), из древнего княжеского рода. Сын полковника, флигель-адъютанта, князя Александра Васильевича Долгорукова (1839—1876) от брака с княжной Марией Сергеевной Долгоруковой (1846—1936). Закончил Пажеский корпус. С 1890 г. служил в лейб-гвардии Конно-гренадерском, затем в Кавалергардском полку. В марте 1896 г. пожалован во флигель-адъютанты к Е. И. В. С 1912 г. – командир Лейб-Гвардии Конно-гренадерского полка. В том же году произведен в генерал-майоры и зачислен в Свиту Е. И. В. С июля 1914 г. состоял в должности гофмаршала Высочайшего Двора. Приемный сын обер-гофмаршала графа П. К. Бенкендорфа. По свидетельству современников, он «был бесконечно предан Государю. Его честность и порядочность во всех отношениях были вне всяких сомнений» (Т. II. М., 2012. С. 302). Добровольно сопровождал Государя в Тобольск. В ссылке был одним из доверенных людей Императора, хранил общие деньги. Сопровождал Государя, Государыню и Великую Княжну Марию Николаевну в Екатеринбург, где в день прибытия туда царских узников, 30 апреля 1918 г. (н. ст.), у входа в Ипатьевский дом был без всяких объяснений посажен в тюрьму и 27 июня / 10 июля 1918 г. расстрелян. Тело его впоследствии было найдено за Ивановским кладбищем, располагавшимся рядом с екатеринбургским тюремным замком. Канонизирован в 1981 г. Русской Православной Церковью Заграницей как святой мученик Василий. Долгоруков Василий Александрович Буксгевден С. К. Жизнь и трагедия Александры Федоровны, Императрицы России.

94

(1888—1918), графиня, личная фрейлина Государыни Императрицы Александры Федоровны. Дочь графа Василия Александровича Гендрикова (1857—1912), церемониймейстера Двора (1889), гофмейстера (1896), состоявшего при Императрице Александре Федоровне, обер-церемониймейстера (1900), и графини Софьи Петровны (ур. княжны Гагариной; 1859—1916). В 1910 г. назначена фрейлиной Императрицы Александры Федоровны. Была одной из самых близких к Государыне особ. Добровольно осталась под арестом в Александровском дворце. Отбыла с Царской Семьей в Тобольск, где преподавала царским детям историю. Сопровождала царских детей при переезде из Тобольска в Екатеринбург, где сразу же по прибытии, 23 мая 1918 г., на вокзале была разлучена с царственными узниками и заключена в тюрьму, в больничную камеру. 20 июля (н. ст.) переведена в Пермь, где тайно в ночь на 23 августа / 5 сентября 1918 г. вместе с гоф-лектрисой Е. А. Шнейдер и группой заложников из 10 человек была зверски убита на ассенизационном поле за городом. Тело ее, совершенно не разложившееся, было найдено белогвардейцами 2 мая 1919 г. (н. ст.) и погребено 16 мая по православному обряду в деревянном склепе на Ново-Смоленском кладбище в Перми. Канонизирована в 1981 г. Русской Православной Церковью Заграницей как святая мученица Анастасия. Гендрикова Анастасия Васильевна

95

– «Трина» – (1856—1918), родом из Прибалтики. После помолвки обучала принцессу Аликс русскому языку. В 1905 г. получила титул гоф-лектрисы (чтицы двора – читала Императрице). В последние годы выступала в роли гувернантки у двух младших Великих Княжон, преподавала Цесаревичу и младшим Великим Княжнам русскую грамматику и математику. Из воспоминаний генерала А. А. Мосолова: «Постепенно главный надзор за детьми перешел к Е. А. Шнейдер. Последняя приходилась племянницей лейб-хирургу Г. И. Гиршу (1828—1907). Она состояла учительницей Великой Княгини Елизаветы Федоровны с прибытия Ее Высочества в Россию. Долгое время Шнейдер жила при Дворе без всякого официального положения. Затем граф Фредерикс создал для нее должность гоф-лектрисы, считая неудобным сопровождение ею всюду Великих Княжон без какого-либо придворного звания. Екатерина Адольфовна была удивительно предана как Государыне, так и Детям. […] Она была очень культурна, исключительно скромна и очень работоспособна. Императрице она служила и секретарем, и гардеробмейстершей. Все покупалось и заказывалось через ее посредство. […] Если кого из княжон надо было куда-нибудь сопровождать, делала это всегда Екатерина Адольфовна. При этом фрейлен Шнейдер отличалась очень ровным характером и удивительной добротой» (. М., 1993. С. 58). Добровольно последовала с Их Величествами в ссылку в Тобольск и Екатеринбург. Там она была разлучена с Императорской Семьей и посажена в тюрьму. Потом 20 июля 1918 г. ее перевели в пермскую тюрьму вместе с фрейлиной Императрицы графиней А. В. Гендриковой. В ночь на 23 августа / 5 сентября 1918 г. обе были убиты большевиками в составе 10 заложников «Красного террора» на ассенизационном поле. Их тела были найдены белогвардейцами 2 мая 1919 г. и погребены 16 мая по православному обряду в деревянном склепе на Ново-Смоленском кладбище в Перми. По вероисповеданию была лютеранкой. Канонизирована 1 ноября 1981 г. Русской Православной Церковью Заграницей как святая мученица Екатерина. Шнейдер Екатерина Адольфовна Мосолов А. А. При Дворе последнего Российского Императора

96

Имеется в виду князь Георгий Евгеньевич Львов (1861—1925), занимавший пост премьер-министра председателя Временного правительства со 2 марта по 7 июля 1917 г.

97

«Во время болезни его учеников Гиббс ночевал в Александровском дворце, чтобы в любое время оказаться под рукой в случае необходимости. […] Императрица настояла, чтобы на следующий день Гиббс взял себе выходной, поэтому в четверг вечером он отправился в Екатерининский дворец и снова спал в собственных апартаментах. Поездов в тот день не было, но рано утром на следующий день он отправился на вокзал и увидел, что формируется состав. Он сел в вагон, все время думая о том, как и когда сумеет вернуться назад. Приехав в Петроград, он увидел улицы, усыпанные мусором, и сгоревшие дома. Попав в свою квартиру, он убедился, что все на месте, и захватил с собой несколько книг. Затем отправился в свое новое детище – школу Притчарда, где провел несколько часов, расспрашивая, что там достигнуто и каковы перспективы» (. СПб., 2006. С. 126—127). Гиббс осуществлял связь между Петроградом, Императрицей и близкими ей людьми, находившимися тогда в Александровском дворце. Он «…видел обеих дочерей и тяжело больную жену графа Фредерикса, министра Императорского Двора и уделов, в тесной комнате офицерского госпиталя, поскольку их квартира совершенно уничтожена огнем. Никто из членов Императорской Фамилии не осмеливался выйти на улицу, поскольку улицы, а также и трамваи, были в руках революционеров, но Сиг* мог передвигаться по городу; он доставлял вести и выполнял различные поручения. Одно из них заключалось в том, что он отправился домой к Лили Ден, чтобы навестить ее семилетнего сына Тити, который был болен, и привезти даме свежую одежду» (С. 130). Наставник Цесаревича совершил еще одну поездку в столицу. Это произошло 8 марта 1917 г. Вернувшись в тот день из Петрограда, он не был уже допущен во дворец в связи с арестом Государыни. Но он не был намерен отказываться от выполнения своего долга. «Прежде всего он решил искать помощи у британского посла сэра Джорджа Бьюкенена, который сочувственно выслушал его и тотчас отправил письмо главе Временного правительства с просьбой разрешить Гиббсу вернуться к его обязанностям. Прошло несколько недель, прежде чем был получен отрицательный ответ за подписью „пяти государственных комиссаров“. Было послано второе письмо; Бьюкенен советовал набраться терпения, обещая использовать свои полномочия, чтобы предпринять все, что в его силах. Со своей стороны, Гиббс стал обращаться во все революционные органы, какие только можно, но безуспешно. * Сокращенное имя Сиднея Гиббса. Он также сразу же написал экс-Императрице о том, что предпринимает попытки вернуться к своим обязанностям. Переписка была разрешена, хотя вся корреспонденция, как отправляемая из дворца, так и приходящая, просматривалась дворцовым комендантом, который довольно скоро стал жаловаться на чересчур большое количество писем. Гиббс поддерживал связь со своими учениками и теми служащими, которые остались с Царской Семьей. Его коллега, Пьер Жильяр, которому не позволили покидать дворец, часто обращался к Гиббсу с просьбой выполнить те или иные поручения в городе – что-то купить, посетить банк или выступить в качестве делового представителя. Цензура запретила наставникам обмениваться важной информацией, хотя вполне возможно, что они выработали какой-то код» (С. 133—134). Бенаг К. Англичанин при Царском Дворе Там же. Там же.

98

(1875—1927), полковник Лейб-Гвардии Петроградского полка. Родился в Киеве в дворянской семье. Окончил кадетский корпус и военное училище. Участник Первой мировой войны. На фронте в 1915 г. был ранен под Лодзью, после лечения в Царскосельском лазарете вернулся на фронт. Контужен в сражении под Старой Гутой. Из госпиталя вновь возвратился на позиции. После осложнений по здоровью остался в тылу. До сентября 1916 г. находился в Царскосельском лазарете. Переведен в запасной батальон Сводного полка. С конца 1916 г. состоял при генерале Корнилове, пользовался его личным доверием. В марте 1917 г. – начальник царскосельского караула, в мае 1917 г. был назначен комендантом царскосельских дворцов для обеспечения безопасности Романовых. С 1 августа – командир Отряда особого назначения по охране Царской Семьи в Тобольске и одновременно – до 2 мая 1918 г. – комендант губернаторского дома, где содержалась под стражей Царская Семья. Последний друг Государя. «Евгений Степанович Кобылинский – гвардейский офицер. Принимая участие в войне с немцами, в одном из боев был жестоко ранен и лишь благодаря умелому лечению остался жив. Ни к каким политическим партиям он никогда не принадлежал и не стремился примыкать, он просто был человек в лучшем смысле этого слова. Благородный и честный по природе, воспитанный и развитой, он всюду проявлял такт и достоинство с людьми; трудолюбивый и бескорыстный, он завоевывал к себе доверие и уважение» (М., 1990. С. 17—18). Штабс-капитан П. П. Булыгин так пишет о нем в своих воспоминаниях: «Преемником Коровиченко в Александровском дворце был мой сослуживец по Лейб-Гвардии Петроградскому полку полковник Е. С. Кобылинский – офицер старой школы, человек искренне преданный своему Монарху. Принял он на себя это тяжкое и неблагодарное назначение только потому, что не мог найти лучшего способа быть полезным своему Государю в то смутное время. Но многие неправильно истолковали его позицию. Мы с ним крепко подружились во время беспорядков в нашем полку. Вновь, после долгой разлуки, мы встретились в Омске в 1919 г. Евгений Степанович рассказал мне с большой горечью о травле, которой он подвергался, особенно со стороны друзей и сторонников не поладившего с ним генерала Дитерихса. „Они называют меня царским тюремщиком, – говорил Евгений Степанович. – А я пожертвовал Государю самое дорогое, что имел, – свою честь… Что я мог сделать один? Где были Вы?“ Он был прав: где были Мы? В 1917 г. в Крыму Вдовствующая Императрица Мария Федоровна показала мне письмо от Царя из Тобольска: „Е. С. – мой последний друг…“ – писал Государь. Позже следователь Соколов передал старшему офицеру нашего полка за рубежом официальный документ, реабилитирующий полковника Кобылинского от всех клеветнических нападок на него со стороны людей, предпочитающих критику действиям» (. М., 2000. С. 48). В декабре 1918 г. ушел в Белую армию. Женился на Клавдии Михайловне Битнер (1878—1937), которая преподавала в Тобольске русский язык, литературу и математику для царских детей. Служил в штабе адмирала Колчака по интендантской части. В апреле 1919 г. давал показания в качестве свидетеля следователю Н. А. Соколову по делу об убийстве Царской Семьи. С Белой армией идет до конца: его служба у белогвардейцев завершается в декабре 1919 г. на станции Минино возле Красноярска. В том же декабре попадает в Чрезвычайную комиссию. Его регистрируют и отпускают. Однако вскоре его задерживают как белого офицера. С декабря 1919 г. по сентябрь 1920 г. сидит в концлагерях, потом попадает на службу в Красную армию. Служит сначала делопроизводителем, потом старшим делопроизводителем, наконец, казначеем в 5-й Армии. В июле 1921 г. демобилизован и с группой 200 бывших офицеров направлен на жительство на Волгу, в город Рыбинск. Там же как бывший офицер взят на учет в ГПУ. Проживал в Рыбинске с женой К. М. Битнер и сыном Иннокентием. Работает статистиком в рыбинском губернском статистическом бюро. В 1926 г. снят с учета в ГПУ. Получает возможность ездить по стране. В конце декабря 1926 г. посещает Ленинград. В середине 1920-х гг. власти начинают разыскивать царские ценности. Бывшая личная служанка гр. Гендриковой Паулина Межанц на допросе в Тобольске показывает, что драгоценности бывшего Государя могут быть у Кобылинского. Из Тобольска в Рыбинское ГПУ приходит запрос, к которому приложены выписки из книги учителя Царской Семьи Пьера Жильяра, где он пишет, что Кобылинский был «лучшим другом» Императора. ГПУ предполагает, что он может знать место сокрытия царских драгоценностей. Рыбинское ГПУ инспирирует «монархический заговор» и «обнаруживает» связь Кобылинского с югославскими белогвардейцами. Следствие длится с 11 июня по 11 сентября 1927 г. Вместе с восемью «белогвардейцами» Кобылинский приговорен к расстрелу. В спешке следователи Рыбинского ГПУ даже не удосужились расследовать главный вопрос, интересовавший их уральских и сибирских коллег, – вопрос о царских ценностях. В уголовное дело Кобылинского подшита его предсмертная открытка жене и сыну, датированная 1 декабря 1927 г. Написана она в московской Бутырской тюрьме, где он и был расстрелян. По другой версии: «После убийства Царской Семьи Кобылинский оказался отвергнут белогвардейским офицерством. Примечательно, что так называемое „белое воинство“, состоявшее в основном из антимонархически настроенных людей и возглавляемое февральскими клятвопреступниками (такими как Алексеев, Корнилов, Колчак, Деникин) не могло „простить“ Кобылинскому „предательство“ Царя! После своего разгрома белые не дали Кобылинскому возможности уехать за границу, и он остался в Советской России. Тем не менее, в 1920 году ему удалось уехать в Китай. В 1927 году его обманом выманили в СССР, где он был схвачен ГПУ и после истязаний расстрелян» (… СПб., 2006. С. 141). По третьей: взят в плен красными партизанами под Красноярском. Некоторое время отбывал тюремный срок. Поселился в Рыбинске с семьей. Расстрелян НКВД в 1927 г. по обвинению в участии в антисоветском заговоре. Кобылинский Евгений Степанович Панкратов В. С. Булыгин П. Мультатули П. В. С Царем в Тобольске. Убийство Романовых Свидетельствуя о Христе до смерти

99

Полковник Кобылинский, который не имел склонности проводить эти изыскания и не проводил их, позже говорил: «Не было найдено ничего, что могло бы скомпрометировать как Императора, так и Императрицу. Наконец, они обнаружили телеграмму, которую он ей посылал. После тяжелой работы по ее расшифровке они увидели простое предложение: «Чувствую себя хорошо, целую». – Прим. автора.

100

(«тетя Хэтти») (1857—?), младшая дочь печатника Уолтера Фишера и Мэри Инглиш. Родилась в Валворте, графство Суррей. Ее старшая сестра Мэри Энн Элизабет (1841—1906) была замужем за Джоном Гиббсом (1841—1917). После смерти сестры, которая заболела пневмонией и скончалась по прошествии 12 дней после начала болезни, она долго ухаживала за ее мужем. Первый раз была замужем за Георгием Готцем, имела от него сына. Изменила свою фамилию обратно на Фишер, после того как разразилась Первая мировая война. Оставшись вдовой, в возрасте 59 лет вышла второй раз замуж 26 сентября 1916 г. за Джона Гиббса – мужа ее сестры. После смерти второго супруга проживала некоторое время в их семейном доме в Нормантоне. Фишер, Хэрриет Каролин Инскип

101

(«тетя Кейт») (1849—?), дочь Нотэджа Ноувела (1824—?) и Элизабет Уилдан (1821—?) – бабушки Чарльза Сиднея Гиббса (1875—1963). Элизабет Уилдан вышла первый раз замуж за Джона Гиббса (1818—1881) 19 ноября 1840 г. в Таучэстере. От этого брака родился Джон Гиббс (1841—1917) – отец Чарльза Сиднея Гиббса. Второй раз вышла замуж за Нотэджа Ноувела. От этого брака родились дети: Гарри Ноувел (1844—?) и Кэтрин Уилдан Ноувел (1849—?). Уилдан Ноувел, Кэтрин

102

(«Нетти») (1873—?), родилась в Ротерхэме, графство Йоркшир. В 1899 г. вышла замуж за Перси (1871—?) – родного брата Чарльза Сиднея Гиббса. Неилл, Жанет

103

(1863—1945), из валлийской семьи. Изучал право и работал адвокатом в Лондоне. Вступив в Либеральную партию, был избран депутатом парламента в 1890 г. С 1905 г. – член правительства, в 1916—1922 гг. – премьер-министр Великобритании от Либеральной партии. «Это недовольство разделялось многими английскими либералами. Получив новости о Февральской революции, C. P. Scott* и сотрудники „Manchester Guardian“ отправили „приветственные“ телеграммы председателю Государственной Думы». – * (1846—1932) – британский журналист, издатель, политик с весьма либеральными взглядами. Родился в г. Басе, графство Сомерсет. С 1872 по 1929 г. – редактор «Манчестер Гардиан», а с 1907 г. являлся и владельцем, и редактором издания. «Манчестер Гардиан» – это ежедневная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 г. В 1959 г. сменила название на «Гардиан», а в 1964 г. редакция переехала в Лондон. Ллойд Джордж, Дэвид Прим. автора. Чарльз Присвич Скотт

104

«…Английский премьер Ллойд Джордж убеждает короля не давать убежища Царской Семье. Некоторые подробности принятия этого решения сообщает дочь посла Бьюкенена [Мериел Бьюкенен] в своей книге „Развал империи“. 10 апреля ее отец вернулся домой сильно опечаленный. „У меня дурные вести из Англии, – сказал он. – Теперь там отказываются принять Императора. Мне пишут, что там находят предпочтительным отговорить Императорскую Семью приехать в Англию. Правительство опасается, как бы это не вызвало внутренних волнений. Идут какие-то революционные разговоры в Гайд-Парке, рабочая партия заявляет, что она заставит рабочих бросить работу, если Императору будет разрешен въезд. Мне предписано отменить соглашение с Временным правительством. Они перепуганы, вот в чем дело“. В этот день имя Ллойд Джорджа не было названо, но впоследствии отец рассказал мне, что весь план был разрушен, потому что Ллойд Джордж сообщил королю, будто в стране крайне враждебно настроены по отношению к русской Императорской Семье. Он в то же время убедил короля, будто опасность для Императорской Семьи крайне преувеличивается и будто британское посольство в Петербурге излишне склонно прислушиваться к болтовне старых придворных» (М., 2001. С. 219). Вследствие чего от Короля Георга V было направлено письмо министру иностранных дел М. И. Терещенко через его секретаря, в котором «Его Величество со своей стороны выражал сомнение, благоразумно ли было бы в настоящее время направлять в Англию Царскую Семью, учитывая не только рискованность в военное время путешествия, которое Ей предстоит совершить, но и в не меньшей степени – из более широких соображений национальной безопасности» (М., 2009. С. 237). «Д. Ллойд Джордж, МИД Англии, да и лично сам Д. Бьюкенен, спустя совсем короткое время, минувшее после произошедшей трагедии, в своих мемуарах всячески отрицали тот факт, что британское правительство и Король Георг V изменили своему первоначальному обещанию. Но в 1932 году дочь Д. Бьюкенена рассказала, что ее отец сфальсифицировал свои воспоминания для того, чтобы сохранить тайну того, что произошло в реальной действительности. А причина была проста: МИД Англии угрожало лишить его пансиона в том случае, если он расскажет правду о том, каким образом британское правительство предало Русского Царя и Его Семью. Вслед за ней в 1935 году проговорился и личный секретарь Короля Георга V Гарольд Николсон, который рассказал, что в связи с этим делом король получал так много угроз, что, в конце концов, потерял мужество и предал своего кузена. А главное, что все это с недавнего времени подтверждается рассекреченными архивами МИД Великобритании» (. М., 2009. С. 236). Платонов О. А. Жук Ю. А. Жук Ю. А. История цареубийства. Гибель Романовых. Гибель Романовых

105

7 (20) июля 1917 г. министр-председатель Г. Е. Львов подал в отставку, и его место занял А. Ф. Керенский, сохранив пост военного и морского министра и взяв в управление еще Министерство Торговли и Промышленности.

106

Царская Семья обращалась к Временному правительству с просьбой перевести их на жительство в Крым, в Ливадию. Вот как об этом эпизоде вспоминает граф Бенкендорф: «25 апреля (или 12 апреля по старому стилю. – ) новый визит Керенского. Государь был на прогулке. Министр дал знать Императрице, что ему необходимо с ней переговорить наедине и что он Ее просит прийти в кабинет Императора. Государыня приказала ему ответить, что Она занята своим туалетом и примет его несколько позже в своем салоне. В то же время Она вызвала госпожу Нарышкину, чтобы она присутствовала при разговоре. В ожидании выхода Государыни доктор Боткин имел довольно продолжительный разговор с Керенским. Как домашний врач Царской Семьи, он считал своею обязанностью заявить министру, что здоровье Их Величеств и Детей требует продолжительного пребывания в лучшем климате, в спокойном месте. […] Министр согласился вполне с этими соображениями и дал понять, что пребывание в Крыму могло бы быть вскоре устроено» (Н., 1999. С. 50). «7 июля 1917 года английский посол Бьюкенен направил телеграмму [министру иностранных дел Англии] лорду Бальфуру, в которой сообщал о своей встрече с министром иностранных дел Временного правительства П. Н. Милюковым. Суть этой встречи была следующей: «Министр иноcтранных дел сообщил мне сегодня конфиденциально, что Императора хотят отправить в Сибирь, по всей вероятности в Тобольск или в …ск, где Они будут жить и будут пользоваться большей личной свободой. Причиной, побудившей правительство сделать этот шаг, было опасение, что в случае немецкого наступления или какой-нибудь контрреволюционной попытки Их жизнь может подвергнуться опасности. […] Но уже в своих воспоминаниях, написанных после большевистского переворота, Бьюкенен пишет совсем другое: «Перевод Его Величества в Тобольск был, главным образом, вызван желанием защиты Их от опасности, которой Они могли подвергнуться в случае успешности большевистского восстания, и, конечно, нет никакого сомнения, что если бы Они остались в Царском, Они не намного пережили бы Октябрьскую революцию» (… М.; Е., 2008. С. 122). Много позже в одной из своих книг А. Ф. Керенский писал: «Наконец, когда приблизительная дата отъезда была назначена, я поговорил с Императором в ходе одного из своих регулярных визитов в Царское Село, описал нелегкую ситуацию в Санкт-Петербурге, предложил готовиться к отъезду. Конечно, сообщил об отказе британского правительства, только не уточнил, куда Их повезут, посоветовав лишь сполна запастись теплой одеждой» (. М., 1993. С. 130). Только 28 июля Царской Семье было сообщено о дате отъезда. С горечью записал в дневнике Николай II: «После завтрака узнали от графа Бенкендорфа, что Нас отправят не в Крым, а в один из дальних губернских городов в трех или четырех днях пути на восток! Но куда именно, не говорят, – даже комендант не знает. А Мы-то все так рассчитывали на долгое пребывание в Ливадии!!» А. Ф. Керенский позднее объяснял эту ситуацию так: «Первоначально я предполагал увезти Их куда-нибудь в Центр России; останавливался на имениях Михаила Александровича и Николая Михайловича. Выяснилась абсолютная невозможность сделать это… Немыслимо было увезти Их на юг. Там уже проживали некоторые из Великих Князей и Мария Федоровна, и по этому поводу там уже шли недоразумения. В конце концов, я остановился на Тобольске…» Вопрос об отправке Царской Семьи в Тобольск был решен окончательно на совещании четырех министров: князя Г. Е. Львова, М. И. Терещенко, Н. В. Некрасова и А. Ф. Керенского. Остальные члены Временного правительства, по утверждению Керенского, не знали «ни о сроке, ни о направлении» (– Н., 1999. С. 63). В своем сборнике статей, изданном в Париже в 1922 году… Керенский яростно доказывает, что он сделал все от него зависящее, чтобы отправить Царскую Семью за границу, но этого ему не дали сделать англичане. Он на 6 страницах защищается от нападок «реакционеров» и обвинителей его в гибели Царской Семьи. И вдруг на самой последней странице он пишет загадочную фразу, которая выделена у него иным, чем весь остальной текст, шрифтом: «Летом 1917 года б. Император и Его Семья остались в пределах России по обстоятельствам от воли Вр. Пр. не зависевшим». Что это были за причины, которые не зависели от Временного правительства? В чем была причина той конспиративности, с какой было принято решение об отправке Царской Семьи в Тобольск? Кн. Щербатов приводит следующие слова Керенского, объясняющие эту причину: «Керенский сказал, что Тобольск тоже был выбран Ложей». Итак, причина снова была в масонском факторе. Именно этот фактор делает понятными и несуразные объяснения Керенского по поводу «недоразумений» в Крыму и по поводу бурлящей «рабоче-крестьянской» России, и ту конспиративность, с какой принималось решение о высылке в Тобольск, и то, что, согласившись с просьбой Государя отправить их в Крым, Керенский внезапно изменил свое решение в пользу Тобольска. Вспомним также, что практически все руководители декабризма были масонами, точно так же, как и члены Временного правительства. Масонско-старообрядческая месть Русскому Царю – вот главная причина ссылки Царской Семьи в далекий сибирский город» (М.; Е., 2008. С. 126—127). Сост. Последние дневники Императрицы Александры Федоровны Романовой. Февраль 1917 г. – 16 июля 1918 г. Свидетельствуя о Христе до смерти Трагедия династии Романовых Последние дневники Императрицы Александры Федоровны Романовой. Февраль 1917 г. 16 июля 1918 г. Свидетельствуя о Христе до смерти… Мультатули П. В. Керенский А. Ф. Мультатули П. В.