Полная версия

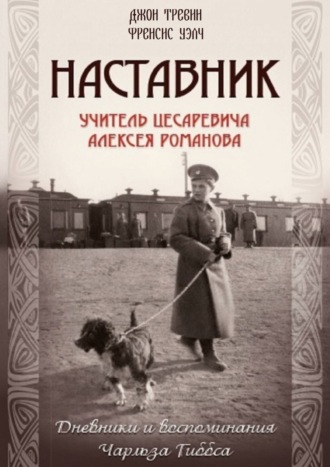

Наставник. Учитель Цесаревича Алексея Романова. Дневники и воспоминания Чарльза Гиббса

Перевезти в Екатеринбург других членов семьи – Алексея Николаевича и Великих княжон Ольгу Николаевну, Татьяну Николаевну и Анастасию Николаевну – было поручено комиссарам Хохрякову и Родионову. Причем последний был назначен начальником всего конвоя.

Родионову «…было лет 28—30, роста ниже среднего, светлый шатен, не представляю хорошо его прически. Усы подстригал, бороду брил. Глаза, кажется, голубые. Носа, рта, лба не представляю. Человек он неинтеллигентный и производил отталкивающее впечатление. Морда у него какая-то „бабская“, с ехидной улыбочкой. В нем чувствовался жестокий зверь, но зверь хитрый. Буксгевден уверяла, что во время одной своей заграничной поездки она видела его на одной из пограничных станций в форме русского жандарма. Я бы сказал, что в нем действительно чувствовался „жандарм“, но не хороший, дисциплинированный солдат-жандарм, а кровожадный, жестокий человек с некоторыми приемами и манерами жандармского сыщика» ( С. 306). Там же.

Алексей Николаевич, которого нельзя было переносить, лежал в кровати в кабинете своего отца, а Гиббс и Жильяр по очереди читали ему вслух. Гиббс начал читать «Следопыта». Он вспоминал:

«Следопыт» Джона Фенимора Купера: на титульном листе дарственная надпись на русском языке «Ольге от бабушки на Рождество, Гатчина, 1907 год», сделанная Вдовствующей Императрицей Марией Федоровной. Это последнее произведение, которое я читал с Алексеем Николаевичем. Книга взята из библиотеки детей в Царском Селе. Она издана в 1903 г. издательством «Блэки энд сан, Лимитед», заложена тесемчатой закладкой на страницах 54—55, второй конец которой на страницах 98—99. Иллюстрации Альфреда Пирса. На внутренней стороне обложки карандашом проставлена цена: 3/-. Сохранилось несколько моих набросков на листе грубого картона, или скорее плотной бумаги для рисования, которые я сделал, чтобы пояснить подробности истории. Лучше всего вышло индейское каноэ. Я читал эту книгу Цесаревичу в Тобольске, когда он болел. Это было после отъезда Императора и Императрицы в Екатеринбург. Я рисовал, а он лежал в постели в рабочем кабинете Императора. Если не ошибаюсь, этот лист бумаги я взял в коробке из-под конфет, где хранились карты и некогда любимая настольная игра Его Высочества «Тише едешь – дальше будешь».

Гиббс сохранил эти рисунки. Он сохранил также несколько меню, которые составлялись официально и изо дня в день записывались искусным почерком на бумаге, увенчанной Императорским двуглавым орлом. После того как Николай Александрович, Александра Федоровна и Мария Николаевна покинули Тобольск, узникам подавали следующие блюда (следует помнить, что блюдо в действительности могло отличаться от описанного в меню):

«апрелягода: 22 1918

Завтрак:

Суп бульон с кореньями

Холодное мясное блюдо

Обед:

Ветчина холодная

Жаркое индейка

Салат

апрелягода: 23 1918

Завтрак:

Щи свежие

Эскалоп телячий с гарниром

Обед:

Галантин из индейки холодный

Жаркое утки дикия

апрелягода: 28 1918

Завтрак:

Суп русский с перлов. [ой] круп. [ой]

Рябчики с рисом

Обед:

Жаркое дикия утки

Салат

Каша рисовая на молоке

апрелягода: 29 1918

Завтрак: Борщ

Котлеты телячьи рубленые с гарн. [иром]

Обед: Ростбиф с гарниром

Макароны запеченные»

Наконец, к 6/19 мая самочувствие Алексея улучшилось. После перенесенной болезни мальчик больше не мог ходить, но он достаточно окреп для путешествия, поэтому ехать решили на следующий же день.

«Только один раз после отъезда Императора и Императрицы произошел вечер, – писал Гиббс [это был последний вечер перед отъездом], – когда нас пригласили и подали последнюю оставшуюся бутылку хорошего старого вина, которое уничтожили люди партии. Когда это происходило, мы услышали коменданта, шпионившего в коридоре. Времени хватило только на то, чтобы спрятать бутылку и наши стаканы под стол, покрытый длинной скатертью, когда он вошел. Комендант загадочно осмотрел комнату. При этом он выглядел очень комично. И мы немедленно почувствовали себя мальчишками, которых застали за шалостью в гимназии. Ситуация была настолько смехотворная, что, когда мы встретились глазами друг с другом, не могли более сдерживаться и разразились диким приступом неконтролируемого смеха. Комендант стал еще более таинственным, чем обычно, и не знал, что ему делать. Но поскольку смех редко сопутствует заговору, он покинул комнату и ушел». 207

На следующий день в полдень все стояли на пристани, чтобы подняться на борт парохода «Русь», запомнившийся всем с прошлого лета. Матрос Нагорный – дядька Цесаревича, ранее служивший на яхте «Штандарт» вместе с вероломным боцманом Деревенько, нес на руках Алексея Николаевича. Теглева вспоминала:

«До Тюмени мы ехали на пароходе, том же самом, на котором мы ехали до Тобольска. Родионов запретил Княжнам запирать на ночь Их каюты, а Алексея Николаевича с Нагорным он запер снаружи замком. Нагорный устроил ему скандал и ругался: „Какое нахальство! Больной Мальчик! Нельзя в уборную выйти!“ Он вообще держал смело себя с Родионовым, и свою будущую судьбу Нагорный предсказал сам себе» ( М., 1998. С. 128—129). Российский архив. VIII. Н. А. Соколов. Предварительное следствие 1919—1920 гг.

Гиббс плыл на пароходе вместе с Августейшими детьми. Баронессе Буксгевден также было позволено присоединиться к ним. По прибытии в Тюмень «Русь» была пришвартована к берегу, куда уже был подан поезд. Пассажиры в пальто и шляпах ждали распоряжений в главном салоне парохода. Вошел товарищ Родионов со списком пассажиров. Сначала он назвал имена членов императорской свиты и некоторых слуг, они встали и вышли. Августейшие дети, вызванные следом, также стали неспеша выходить на берег. Нагорный нес Алексея Николаевича. Затем Родионов вернулся. «Остальные!» – сказал он коротко. Когда Гиббс, Жильяр и другие сопровождающие подошли к поезду, некоторых из них попросили пройти в вагон четвертого класса. Это был простой отапливаемый грузовой вагон (теплушка). Великие Княжны и Цесаревич разместились в обыкновенном пассажирском вагоне. Позже Гиббс вспоминал, что они так и не попрощались. 208

После полуночи 10/23 мая поезд достиг окрестностей Екатеринбурга. На главном вокзале сделали небольшую остановку, чтобы комиссар Родионов мог обо всем доложил начальству.

«Затем, – рассказывал Гиббс, – мы продолжали ехать всю ночь вперед и назад, останавливаясь ненадолго в каких-то недоступных местах, чтобы поменять направление. Наконец, в 7 часов утра мне показалось, что наша стоянка продолжалась дольше, чем обычно, и я выглянул в окно. Я увидел, что мы стояли на обособленном участке дороги, рядом с путями, где ожидали местные дрожки. Вскоре я увидел, как три Великих Княжны спускаются с поезда и забираются в них. Наконец, из поезда вынесли больного Цесаревича и отнесли к ним. Как только все Они оказались на дрожках, был отдан приказ, и лошади со своим эскортом пошли рысью». 209

Жильяр вспоминал:

«Приблизительно часов в 9 утра поезд остановился между вокзалами. Шел мелкий дождь. Было грязно. Подано было 5 извозчиков.К вагону, в котором находились дети, подошел с каким-то комиссаром Родионов. Вышли княжны. Татьяна Николаевна имела на одной своей руке любимую собаку. Другой рукой она тащила чемодан, с трудом волоча его. К ней подошел Нагорный и хотел ей помочь. Его грубо оттолкнули. Я видел, что с Алексеем Николаевичем сел Нагорный. Как разместились остальные, не помню. Помню только, что в каждом экипаже был комиссар, вообще, кто-то из большевистских деятелей. 210 211 212

Я хотел выйти из вагона и проститься с ними в последний раз, и даже не думал, что буду отстранен от них» ( Ф/М., 1987. С. 234). Росс Н. Гибель Царской Семьи.

Некоторое время спустя в сплошной серой пелене дождя состав перевели обратно на запасной путь главного вокзала Екатеринбурга. Прибывшая охрана увезла Татищева, графиню Гендрикову и мадмуазель Шнейдер в городскую тюрьму. А четверых слуг, среди которых были повар и лакей, забрали в дом Ипатьева. 213

Гиббс вспоминал, что «потом приходил Нагорный и брал и увозил с собой вещи и кровати для Детей. Когда уезжал Государь, тоже были взяты несколько кроватей. Все кровати были одинаковые: походные, никелированные, образца кровати Александра II во время турецкой кампании, удобные, но тяжелые» ( М., 1998. С. 111). Российский архив VIII. Н. А. Соколов. Предварительное следствие 1919—1920 гг.

Наконец, в пять часов к остальным сопровождающим – учителям и домашним слугам – пришел комиссар Родионов и, к их огромному удивлению, сказал: «Господа, вы свободны. Можете ехать, куда угодно» ( С. 111). Баронессу Буксгевден пересадили в их вагон. В городе же тем временем лил проливной дождь. Там же.

Глава XVI

Дом особого назначения

Дом особого назначения стоял на невысоком холме. Сам Екатеринбург – город горняков и рабочих-металлургов, раскинулся на восточном склоне «Красных» Уральских гор. Построенный на угловом участке на довольно крутом склоне Вознесенской горки, этот красный двухэтажный каменный особняк с маленьким усадебным садом принадлежал богатому купцу Н. Н. Ипатьеву. В апреле 1918 года он получил распоряжение съехать в течение двадцати четырех часов. Перед прибытием Николая Александровича и Александры Федоровны практически вплотную к стене особняка был возведен деревянный забор, скрывавший дом и сад и поднимавшийся до окон второго этажа. Позже поставили другой забор, который скрыл здание до самого карниза, а также главный вход и ворота. Комнаты первого этажа превратили в караульные и служебные помещения, второй этаж стал тюрьмой с двойными окнами, которые закрасили белой краской, чтобы никто не мог выглянуть на улицу. В доме и на улице большевики установили сложную систему часовых и постов с пулеметами. 214 215

Когда из Тобольска прибыли остальные члены семьи и свита, двенадцати заключенным предстояло разместиться в пяти комнатах. Николай Александрович, Александра Федоровна и Алексей Николаевич заняли ту, которая выходила на большую площадь с церковью Вознесения. Другую комнату отдали Великим Княжнам, а доктор Боткин, преданный врач семьи, и четверо слуг (служанка, лакей, повар и поваренок) поселились в остальных. Революционные солдаты первого гарнизона были бывшими фабричными рабочими Екатеринбурга. Трое из них, вооруженные револьверами, постоянно дежурили у дверей царских комнат. Начальник внутренней охраны, Авдеев, был горластым задирой, он постоянно срывал раздражение на бывшем Царе, прозванного солдатами «Николаем-кровопийцей». Как само собой разумеющееся, все просьбы семьи отвергались. Солдаты входили в комнаты, когда им вздумается, и даже сопровождали Великих Княжон в уборную, которую они разрисовали неприличными рисунками с изображениями Императрицы Александры Федоровны и Распутина. 216

Августейшие узники сохраняли твердость духа. В то время как в комнате на первом этаже солдаты пели революционные песни «» или «», Александра Федоровна с дочерьми пели Херувимскую песнь и другие песнопения, чтобы заглушить шум, исходивший от пьяных солдат. Вам не нужен золотой идол Смело, товарищи, в ногу 217 218

Заключенные не могли ничего поделать. Оставалось только терпеть. Разрешены были лишь короткая дневная прогулка, чтение, рукоделие. Прикованный к постели Цесаревич играл с игрушечным кораблем. Чтобы развлечься, он делал к нему маленькие цепочки из проволоки. Многим позже Гиббс нашел и сфотографировал недатированное письмо, которое, как он полагал, являлось последним из написанных Алексеем Николаевичем. Оно было адресовано его старому приятелю, сыну доктора Деревенко Коле:

«Дорогой Коля,

Все сестры Тебе, Маме и бабушке кланяются. Я чувствую себя хорошо. Как здоровье бабушки? Что делает Фефер? Днем болела голова, а теперь совсем прошла. Крепко обнимаю Тебя и давлю ногами. Кланяйся Боткиным от нас всех.

Все чувствовали себя довольно бодро, хотя дисциплина была настолько жесткой, насколько это было возможно. Анастасия Николаевна, которую угнетало замкнутое пространство и вид побеленных окон, открыла одно из них и выглянула наружу. Вот как описывает этот эпизод один из охранников Ипатьевского дома Ф. П. Проскуряков:

«А раз я иду по улице мимо дома и вижу, в окно выглянула младшая дочь Государя Анастасия, а Подкорытов, стоявший тогда на карауле, как увидал это, и выстрелил в нее из винтовки. Только пуля в нее не попала, а угодила повыше в косяк.

О разных этих безобразиях Юровскому было известно. О поступке Подкорытова ему, я знаю, докладывал Медведев, но Юровский сказал: «Пусть не выглядывают» ( Ф/М., 1987. С. 275). Росс Н. Гибель Царской Семьи.

Острее всего заключенные ощущали свое положение во время трапезы. Еда была скудной: вчерашний черный хлеб и чай на завтрак, в два часа – разогретый суп и котлеты, присланные из общественной столовой местного Совета и сложенные в одно блюдо на столе, накрытом засаленной клеенкой – никакого льна или серебра. Порой врывался комиссар Авдеев и хватал кусок мяса из горшка. Александра Федоровна всегда ела очень мало, и только макароны. Гиббс удивлялся в Тобольске, как с таким скромным питанием она оставалась в живых. Позже, когда семья смогла готовить на своей кухне, они стали питаться лучше. Однажды утром, вскоре после приезда, забрали Нагорного – полюбившегося семье матроса-слугу. Вопреки решению солдатского комитета, он настаивал на том, что Алексею Николаевичу необходимо иметь две пары ботинок: одну пару запасную, если другие намокнут. Обозленный этим, солдат охраны схватил свисавшую с кровати Цесаревича золотую цепочку со святыми образками. Разгневанный Нагорный остановил вора и был сразу же арестован. Гиббсу, все еще остававшемуся в Екатеринбурге, случилось гулять в тот день по Вознесенскому проспекту, недалеко от дома Ипатьева, с Жильяром и доктором Деревенько. Вот как вспоминал этот эпизод Жильяр: 220 221

«Однажды я проходил вместе с доктором Деревенько и моим коллегой Гиббсом мимо дома Ипатьева, и мы заметили у дома двух извозчиков, которых окружало большое число красноармейцев. Каково же было наше волнение, когда мы увидели в первом экипаже Седнева (лакея Великих Княжон) между двумя конвоирами. Нагорный подходил ко второму экипажу. Держась за края пролетки, он поднялся на подножку и, подняв голову, заметил всех нас троих, неподвижно стоящих в нескольких шагах от него. Посмотрев на нас пристально несколько секунд, он затем сел в экипаж, не сделав ни одного жеста, который мог бы выдать нас. Пролетки тронулись, как мы видели, по направлению к тюрьме» ( – М.,1992. С. 157). Жильяр П. Трагическая судьба Николая II и Царской Семьи / Петергоф, сентябрь 1905 г. Екатеринбург, май 1918 г.

Арестованных отправили в Екатеринбургскую тюрьму. Их поместили в одну камеру с первым премьер-министром Временного правительства, князем Львовым, и вскоре расстреляли.

«Все их преступление заключалось в том, что они не были в состоянии скрыть своего негодования, когда увидели, что комиссары-большевики завладели золотой цепочкой, на которой висели образки у кровати больного Алексея Николаевича» ( С. 157). Там же.

В дальнейшем Николаю Александровичу самому пришлось выносить Алексея – теперь болеющего все время – для короткой прогулки на кресле-каталке в пыльном саду. Борода бывшего Царя стала седеть. Он носил гимнастерку цвета хаки с офицерским ремнем на поясе, брюки и старые, поношенные сапоги. На его груди был георгиевский крест. Александра Федоровна (говорил один из охранников) «имеет внешность и манеры важной, надменной женщины». Но некоторые из фанатичных солдат против своей воли были впечатлены простотой бывшего Царя, его добрыми глазами и чувством, выраженным позднее в сонете Мориса Бэринга «Эпитафия»: Николай II 222 223 224

К середине июня того жаркого, монотонного лета появились призрачные надежды на спасение. Они так и остались призрачными – монархисты, сочувствовавшие Царской Семье, так и не нашли осуществимый план. Теперь конец действительно был близок. По слухам, отношение Авдеева и его солдат к заключенным стало очень снисходительным, и на их место поставили людей из отдела ЧК, пятеро из которых были венгры. Новый комендант Яков Юровский – главный палач Царской Семьи – был бессердечным, злым человеком. Юровскому отдали приказ расстрелять семью, поскольку в то время влияние большевиков во многих регионах было очень слабым и непрочным. Даже Чешский легион (численность которого за минувший год или около того возросла примерно до 60000 человек) с боем прокладывал себе дорогу через Сибирь. Через несколько дней Екатеринбург мог перейти в руки «белых», поэтому Царскую Семью необходимо было срочно уничтожить. Решено было расстрелять заключенных в полуподвальной комнате Дома особого назначения, а затем избавиться от тел, сбросив их в заброшенную шахту. Шахта находилась в двенадцати милях от Екатеринбурга в урочище «Четыре брата», получившее это название от когда-то росших здесь из одного корня четырех сосен. 225 226 227

Священник о. Иоанн Сторожев был в доме Ипатьева дважды. Давая свидетельские показания следователю И. С. Сергееву, он рассказал, что совершал службу 20 мая / 2 июня, и Алексей Николаевич: 228 229

«…лежал в походной (складной) постели, и поразил меня своим видом: он был бледен до такой степени, что казался прозрачным, худ и удивил меня своим большим ростом. В общем, вид он имел до крайности болезненный и только глаза у него были живые и ясные, с заметным интересом смотревшие на меня, – нового человека. Одет он был в белую (нижнюю) рубашку и покрыт до пояса одеялом. Кровать его стояла у правой от входа стены, тотчас за аркой. Около кровати стояло кресло, в котором сидела Александра Федоровна, одетая в свободное платье, помнится, темно-сиреневого цвета. Никаких драгоценных украшений на Александре Федоровне, а равно и дочерях, я не заметил. Обращал внимание высокий рост Александры Федоровны, манера держаться, манера, которую нельзя иначе назвать, как «величественной». Она сидела в кресле, но вставала (бодро и твердо) каждый раз, когда мы входили, уходили, а равно и когда по ходу богослужения я преподавал «Мир всем», читал Евангелие или мы пели наиболее важные молитвословия. Рядом с креслом Александры Федоровны, дальше по правой стене, стали обе их младшие дочери, а затем сам Николай Александрович. Старшие дочери стояли в арке, а отступая от них, уже за аркою, в зале стояли: высокий пожилой господин и какая-то дама (мне потом объяснили, что это были доктор Боткин и состоящая при Александре Федоровне девушка). Еще позади стояли двое служителей: тот, который принес нам кадило, и другой, внешнего вида которого я не рассмотрел и не запомнил. Комендант стоял все время в углу залы около крайнего дальнего окна на весьма, таким образом, порядочном расстоянии от молящихся. Более решительно никого ни в зале, ни в комнате за аркой не было.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

(1908—1990) – британский журналист и театральный критик, автор более пятидесяти книг о театре. Родился в Плимуте, графство Девоншир. В 1926 г. его приняли начинающим репортером в газету «Вестерн Индепендент». В 1932 г. Тревин переехал в Лондон и получил работу в газете «Морнинг пост», а затем перешел в газету «Обсервер». В этом издании он проработал литературным редактором до 1953 г., а затем стал писать театральные обзоры для многих других изданий. Автор многочисленных статей о новых спектаклях, проходивших на лондонской сцене. Будучи театральным историком, являлся членом Королевского литературного общества, читал лекции, посвященные творчеству У. Шекспира, а одно время даже был президентом Шекспировского клуба в Сратфорде-на-Эйвоне. В 1981 г. стал офицером Ордена Британской империи. Был женат (с 1938 г.) на Венди Монк (1915—2000). У супругов родилось двое сыновей: Марк Энтони и Ион. Тревин, Джон Кортни

2

После 1918 г. – Таллин. Даты даны по западному календарю. В России в то время использовался Юлианский календарь, или так называемый старый стиль, который отставал от нового стиля на тринадцать дней. – . Прим. авт

3

(1849—1918), генерал-лейтенант. Закончил Московское инженерное училище в 1872 г., Морскую академию – в 1873 г. С 1897 г. – старший судостроитель Петербургского порта, с 1901 г. – старший помощник главного инспектора кораблестроения. Вышел в отставку в 1910 г. в чине генерал-лейтенанта корпуса корабельных инженеров. Долгоруков Николай Васильевич

4

Чинс – глянцевая хлопковая ткань. – Прим. ред.

5

(1878—1921), из крестьянской семьи Волынской губернии, с. Горонай. В 1899 г. был призван на военную службу на флот. С 5 января 1900 г. определен в Гвардейский Экипаж. В ноябре 1905 г. произведен в квартирмейстеры, а в декабре зачислен на сверхсрочную службу. 12 ноября 1906 г. Императрица Александра Федоровна назначила его, состоявшего до этого (с 13 мая 1906 г.) при комнатах Наследника Цесаревича Алексея Николаевича, «дядькой» при Его Императорском Высочестве. Таким образом должность «дядьки» приобрела официальный характер. В 1909 г. награжден серебряной Великобританской и золотой Французской медалями, в 1910 г. – серебряной медалью и Гессенским серебряным крестом ордена Филиппа Великодушного. В апреле 1911 г. произведен в боцманы (яхта «Штандарт»). В 1912 г. получил золотую медаль для ношения на Владимирской ленте. В 1914 г. получил звание личного почетного гражданина. В мае 1916 г. назначен кондуктором флота. Его комната располагалась рядом со спальней Цесаревича во всех императорских резиденциях (он учил ходить маленького наследника). Цесаревич называл его Диной. Имел троих сыновей: Алексея (1906—?), Сергея (1907—1990), Александра (1912—?), которые были крестниками Императрицы и Цесаревича. «…На велосипеде матрос возил Алексея по парку в Царском Селе. Часто приходили играть с Наследником и дети Деревенько, и вся одежда Наследника переходила к ним. Когда Наследник бывал болен и плакал по ночам, Деревенько сидел у его кроватки. У бедного ребенка никогда не было аппетита, но Деревенько умел уговорить его. Когда Наследнику исполнилось шесть или семь лет, его воспитание поручили учителю, а Деревенько остался при нем как слуга» ( Берлин, 1923. С. 39). 1 июля 1917 г. «с соизволения бывшего Императора» был назначен камердинером «при бывшем Наследнике Алексее Николаевиче». Однако в августе он не был включен в список лиц, сопровождающих Царскую Семью в Тобольск, и отправился с семьей в отпуск в Олонецкую губернию. При этом продолжал поддерживать регулярную связь как с чинами бывшей Канцелярии Императрицы Александры Федоровны, так и с Тобольском. Был заменен К. Г. Нагорным. Умер от тифа в Петрограде. Деревенько Андрей Еремеевич Танеева (Вырубова) А. А. Страницы моей жизни.

6

– «Петр Андреевич», «Жилик» (домашнее прозвище) – (1879—1962), швейцарский подданный, родился в Женеве. До 1904 г. учился в университете в Лозанне на отделении классической словесности. Затем, прервав обучение, в 1905 г. принцем Георгием Максимилиановичем Лейхтенбергским, князем Романовским (1852—1912) был приглашен в Петербург преподавать французский язык его детям: Сергею (1890—1974) и Елене (1892—1971). Через год его супруга Великая Княгиня Анастасия Николаевна (Стана) рекомендовала Жильяра Государыне Императрице Александре Федоровне. Он начал обучать французскому языку Великих Княжон Ольгу Николаевну и Татьяну Николаевну, а затем и младших Марию и Анастасию. С 1913 г. становится преподавателем и воспитателем девятилетнего Цесаревича Алексея Николаевича. После февральской революции с марта 1917 г. добровольно остался с Царской Семьей под арестом в Александровском дворце и отправился с ней в тобольскую ссылку. При переводе царских детей из Тобольска в Екатеринбург в мае 1918 г. был отделен от Романовых и отправлен в Тюмень. Привлекался в качестве свидетеля белогвардейским следователем Н. А. Соколовым по делу об убийстве Царской Семьи. После разгрома Белой армии вернулся через Дальний Восток в Швейцарию. 1 октября 1922 г. в Грандсоне, в нескольких километрах от фамильного поместья в Фиезе, женился на бывшей няне царских детей А. А. Теглевой, а 3 октября этого же года они обвенчались в храме Преображения (18, Rue de Beaumont) в Женеве. Затем переехали в Лозанну, где жили в последующее время. Жильяр вернулся в университет, чтобы в возрасте сорока лет завершить учебу, прерванную им в 1904 г. 27 июля 1925 г. Жильяр со своей супругой прибыли в Берлин для встречи с якобы спасшейся Великой Княжной Анастасией. В 1929 г. в Париже вышла его книга, написанная совместно с Константином Савичем: «». Впоследствии Жильяр выступал на судах как свидетель по делу лже-Анастасии, которое, в общей сложности, продолжалось около 60 лет. (Более подробно см.: М., 2005.) После смены различных мест работы в Италии и в Школе экономики стал преподавать с 1926 г. на курсах современного французского языка при филологическом факультете в университете Лозанны. Там же в 1937 г. стал профессором, а потом директором, оставаясь на этой должности до 1949 г. В 1958 г., вскоре после возвращения из Гамбурга, где он выступал на суде как свидетель, в Лозанне Жильяр попал в автомобильную катастрофу и получил значительные травмы, после которых он до конца не смог оправиться. Скончался в Лозанне 30 мая 1962 г. Автор ряда воспоминаний и книг: – Вена, 1921; Ревель, 1921; . Париж, 1978; ВЛозанна, 1949. Жильяр, Пьер Курт П. La Fause Anastasie Загадка Великой Княжны. Император Николай II и его семья. Петергоф, сентябрь 1915 Екатеринбург, май 1918 г. Трагическая судьба русской императорской фамилии. Тринадцать лет при Русском Дворе оспоминания о Царской Семье.