Полная версия

Иоанн Павел II: Поляк на Святом престоле

Научный руководитель Войтылы Гарригу-Лагранж принадлежал к когорте наиболее преданных бойцов понтифика. Твердо убежденный в окончательности и незыблемости построений Фомы Аквинского, он в своих атаках на прогрессистов зашел так далеко, что, по словам одного из единомышленников, готов был «обвинить и святого Фому»159. Однако это был человек энциклопедических знаний и отнюдь не сухарь: его семинары пользовались популярностью, а сам он подкупал доброжелательностью – многие студенты именно ему исповедовались в грехах160. «Молодые профессора рассказывают больше, чем знают, – говорил он о своей методе, – то есть разглагольствуют о многих вещах, в которых не разбираются. Профессора среднего возраста рассказывают лишь то, что знают. А пожилые – только то, что полезно слушателям»161.

Войтыла в скором будущем сам окажется в стане прогрессистов, но покамест он не сошелся с Гарригу-Лагранжем лишь во взглядах на мистику Иоанна Креста. Поляк воспринимал ее как необычайный личный опыт и путь к единению с Богом, а французский доминиканец – всего лишь как частный случай теологии, который надо объяснить с помощью понятийного аппарата Фомы Аквинского. Иначе говоря, для Гарригу-Лагранжа мистика сама по себе не имела смысла, пока не препарировалась скальпелем неотомистской теологии. Сначала – теория, потом – практика. Для Войтылы все было наоборот: главное – душевный восторг от единения с Господом, а в какие схоластические одежды это облечь – дело десятое162.

Следуя за Хуаном де ла Крусом, Войтыла воспринимал Бога как личность, с которой можно общаться, в то время как схоласты видели Его скорее объектом размышлений. Единение с Богом, писал Войтыла, – это нечто вроде единения душ влюбленных, при котором каждый остается собой, но принимает в себя частичку другого. Чтобы достичь этого, следует отречься от желаний земного мира, очистить разум и целиком отдаться тому потустороннему, что есть в каждом из нас, – перейти в состояние, которое Хуан де ла Крус называл «темной ночью души»: состояние чистой воли, устремленной к Богу. Глубокая вера, твердая надежда и искренняя любовь преображают душу, делая из нее подобие Божие в том смысле, что личность человека приходит в полное соответствие с Господней волей, становится ее выразителем. В этом состоянии человек ощущает прикосновения Божьи, которые просветляют душу и разжигают в ней пламя163.

Гарригу-Лагранж и сам в то время был увлечен воззрениями Хуана де ла Круса (еще одно совпадение!) и в принципе не отделял их от томизма. У него была одна претензия: Войтыла не использовал понятие «Божественный объект», когда речь шла о личных переживаниях мистика. Очевидно, Войтыла сделал это намеренно, чтобы не смешивать метафизическую и персоналистскую терминологии. В первом случае речь шла об описании Божественной сути, которое было возможно лишь через отрицание тех или иных качеств Создателя (в этом Хуан де ла Крус повторял Фому Аквинского), во втором – об общении с Богом как с личностью, имеющей безобъектный характер164 (то есть личность есть, а ее носителя – нет. Непостижимо? Но это – Бог!). Эти разногласия не помешали Войтыле защититься, однако степени в Риме он так и не получил: для этого диссертацию следовало издать, а у Кароля не было денег165.

***В мае 1947 года в Рим нагрянул Сапега, который не преминул встретиться с обоими клириками и даже профинансировал их путешествие по Франции и Бельгии, чтобы они посмотрели на тамошний католицизм.

С католицизмом там было скверно. Франция, одна из старейших католических стран, переживала эпоху безверия. Рабочие покидали церковь, уходя в марксизм. Тревожным набатом прозвучала изданная в 1943 году книга священников Анри Годэна и Ивана Даниэля «Франция – страна новой евангелизации?», в которой был представлен удручающий для католиков образ государства, чьи дети иногда не знают, что означает крест, а взрослые исповедуют скорее язычество, чем христианство. Победа над Третьим рейхом лишь усилила это движение: все видели, что не Бог спас от нацизма, а богоборцы-коммунисты. Положение усугублялось послевоенной реконструкцией, из‐за которой крестьяне массово переселялись в города и резко меняли ценностные ориентиры.

Нечто похожее происходило и в Польше, но там индустриализация только начиналась и не пустила такие глубокие корни. Кроме того, коммунисты в сознании большинства воспринимались там как русские марионетки, а к русским у поляков большой исторический счет. Не то во Франции. Здесь русских носили на руках и даже станция парижского метро получила название «Сталинград».

Парадокс Франции заключался в том, что на фоне массового разочарования в вере интеллектуальная жизнь церкви била ключом. Еще на рубеже XIX–XX веков не только здесь, но и в протестантской Великобритании возникла целая плеяда деятелей культуры, обратившихся в своих духовных поисках к Риму (наиболее показательный пример – Гилберт Кит Честертон, у которого даже в детективных рассказах основное действующее лицо – католический священник, отец Браун). Прилив религиозных чувств среди французских студентов отмечал в 1928 году Георгий Федотов: «Молодежь, почти поголовно, в графе религиозных убеждений отмечает себя католиками. На вершинах духа и в самом активном слое интеллигенции возвращение в церковь – уже совершившийся факт»166.

Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Так решил парижский архиепископ Эммануэль Сюар и основал в 1941 году «Миссию Франции» – учреждение, готовившее священников для окормления рабочих: наравне с богословским образованием выпускники получали профессию, чтобы трудиться и жить вместе с паствой. Именно отсюда и пошли священники-рабочие.

Подумать только – миссия! Прежде французы создавали миссии в местах, где не слыхали о слове Божьем: на островах Полинезии или в джунглях Индокитая. А теперь новая христианизация понадобилась самой Франции.

Инициатива получила одобрение Пия XII, который, впрочем, скоро разочаровался в ней: вместо обращения рабочих в веру священники сами попадали в плен социализма, интеллектуально деградируя (на духовное развитие у них не оставалось ни сил, ни времени – все отнимала работа). В 1953 году семинарии «Миссии Франции» закрыли, но сама организация сохранилась.

Войтыла в священниках-рабочих увидел новых апостолов, несущих благую весть отчаявшимся людям, как это делал Адам Хмелёвский. Будущий понтифик так и назовет их в своей статье для «Тыгодника повшехного», которую опубликует по возвращении в Польшу. Миссионерство среди угнетенных и обездоленных – разве не этим занимался Христос? У Кароля и самого имелся за плечами аналогичный опыт – пусть не священника-рабочего, но хотя бы семинариста-рабочего.

Уже в Риме Войтыла регулярно вел службы в рабочем квартале Гарбателла, а еще сошелся с Марселем Ауленбруком, своим соседом по коллегии, который возглавлял бельгийское отделение «Рабоче-христианской молодежи» – организации, в какой-то мере предвосхитившей опыт священников-рабочих167. От этого человека Войтыла услышал слова, глубоко запавшие ему в душу: «Господь допустил, чтобы зло, именуемое коммунизмом, пало на вас… Почему? Быть может, оттого что мы на Западе просто не выдержали бы такого опыта. А вы выдержите». Фраза бельгийца так поразила его, что он процитировал ее даже в своей последней книге, изданной всего за два месяца до смерти168.

Послевоенная Европа жила в ощущении коммунистического натиска. Восточная ее часть уже оказалась в руках марксистов, западная готова была повторить тот же путь. В ноябре 1946 года коммунисты победили на парламентских выборах во Франции, обойдя даже христианских демократов, которым симпатизировали де Голль и американцы. Лидер ФКП Морис Торез занял пост вице-премьера. Казалось, коммунизация Франции не за горами. В Компартию вступили такие известные люди, как Мишель Фуко и Пабло Пикассо, близок к коммунистам был властитель дум молодежи Жан-Поль Сартр. В мае 1947 года премьер Поль Рамадье под давлением администрации США исключил коммунистов из правительства (получив взамен участие в «плане Маршалла»), но столкнулся с нарастающим рабочим движением, которое уже в ноябре вынудило его уйти в отставку.

В Италии ситуация выглядела не столь тревожной, но и там коммунисты, ведомые Пальмиро Тольятти, регулярно входили в Совет министров. Их бастионом являлись провинции Тоскана, Умбрия и Эмилия-Романья. Однако и в Италии май 1947 года оказался для коммунистов роковым: премьер Альчидо де Гаспери (лидер христианских демократов и большой друг Ватикана) удалил их из правительства. Запланированные на апрель 1948 года парламентские выборы обещали горячую схватку: коммунисты объединились с социалистами, а за хадеков усиленно агитировал Ватикан.

Марсель, Лурд, Париж, Брюссель, Гаага, Амстердам, Утрехт, Маастрихт, Арс – маршрут Войтылы и Старовейского летом 1947 года. Каждый пункт имел свою специфику, и каждый дал что-то новое, навеки запечатлевшись в памяти. Марсель, где очень скоро вспыхнут волнения рабочих, являлся полем деятельности священника-докера Жака Лева. Он и встретил поляков в робе – дескать, монашеская ряса больше никого не впечатляет. В Лурде они посетили грот Масабьель, где девяносто лет назад местной девочке явилась Богоматерь. Лурдский санктуарий имел особенное значение для обоих клириков – именно там жил Август Хлёнд в годы войны. Войтыле Лурд запал в сердце, туда он совершит последнее путешествие в жизни, прощаясь с земным миром.

В Париже Войтыла устремился опять-таки в рабочий район, чтобы встретиться с тамошним кюре Мишоно, написавшим книгу о деятельности приходского священника. Город был огромен, передвигаться по нему приходилось на метро, но Войтылу это только радовало – едешь себе и едешь, можно спокойно поразмыслить в дороге169. Польские гости встретили во французской столице товарищей по краковской семинарии – Анджея Дескура и Казимира Майданьского. Они долго беседовали на вокзале перед отъездом Войтылы и Старовейского в Брюссель. Кто мог представить тогда, глядя на четвертку славян в потертых сутанах, что перед ними стоят будущие епископ, кардинал и римский папа!

В Бельгии Войтыла общался с основателем Рабоче-христианской молодежи Йозефом Кардейном, делясь с ним впечатлениями от встреч со священниками-рабочими, но Кардейн остудил его пыл: среда засасывает даже лучших, и «новые апостолы» не стали исключением – кое-кто в нарушение обета создал семью, другие связались с коммунистами. Все это не доведет до добра170. Кароль, однако, хотел попробовать себя в деле и на несколько недель устроился в приход под Шарлеруа, где окормлял польских шахтеров. Здешние работяги мало походили на тех, с кем он трудился на фабрике соды. Хоть и говорили на том же языке, но к вере относились насмешливо, священника почитали за слугу капитала, а вот на успехи коммунистов в Польше взирали с радостью, полагая, что власть наконец-то переходит в руки трудящихся. Впрочем, к Войтыле отнеслись хорошо: по свидетельству Старовейского, прощались с ним очень радушно171.

Главным польским коммунистом в этих краях был Эдвард Герек, глава национального совета поляков и ветеран Сопротивления. В 1948 году он вернется в Польшу, чтобы начать блестящую политическую карьеру, которая увенчается постом лидера партии. Войтыле не суждено было пересечься с ним в Бельгии – Герек работал севернее, в Лимбурге. Они встретятся много позже, в 1979 году, когда римский папа Иоанн Павел II совершит первое паломничество на родину и будет принят главой Польской объединенной рабочей партии Эдвардом Гереком в Бельведерском дворце – бывшей резиденции царских наместников и Юзефа Пилсудского.

Если французы и бельгийцы отличались равнодушием к вере, то голландские католики, напротив, поразили своим фанатизмом. Выкованные в огне кальвинистских преследований, католики в Нидерландах сами превратились в подобие неулыбчивых протестантов. Местная полька жаловалась Войтыле, что не может вынести суровости здешних священников, даром что в Польше она воспитывалась у монахинь и принадлежала к католическим организациям. Зато и успехи католиков были велики: «паписты» основали университет, развернули сеть СМИ и даже провели своего кандидата на пост премьера. Войтыла с восхищением напишет об этом по возвращении на родину, хотя и встревожится по поводу того, что голландский католицизм имеет сугубо практическое обличье, как община, объединенная некими ритуалами, без всякого интеллектуального и духовного наполнения (впоследствии этот недостаток аукнется глубоким кризисом, который придется разрешать Иоанну Павлу II)172.

На обратном пути в Рим Войтыла и Старовейский заехали в Ар-сюр-Форман – приход знаменитого исповедника Жана-Мари Вианнея (1786–1859). Отстающий семинарист, отправленный в лионскую глухомань, Вианней прославился даром обращать грешников и стал образцом служения людям: последние двадцать лет жизни почти не покидал исповедальни, принимая до ста тысяч человек в год. Власти даже провели железную дорогу из Лиона в Арс, чтобы облегчить путь кающимся. Святым стать нетрудно, как верно заметил некий салезианец в проповеди, потрясшей Яна Тырановского. Попасть в небесный хор может даже человек, дважды проваливший экзамены в семинарии. Вот и церковь канонизировала Вианнея, провозгласив его покровителем приходских священников и исповедников.

***Вскоре у Войтылы появилась возможность тоже исповедаться у подобного святого. На Пасху 1948 года он отправился в Апулию, к стигматику отцу Пио из Пьетрельчины. До того Войтыла и Старовейский уже посетили славнейшие обители Италии – Субьяко (где святой Бенедикт основал первый монашеский орден) и Ассизи – родину святого Франциска. Съездили в Венецию, Милан, Флоренцию, Сиену и на Капри, увидели Монте-Кассино – монастырь, обагренный кровью польских солдат. И вот теперь оба выбрались в глухую деревушку Сан-Джованни-Ротондо, чтобы увидеть знаменитого монаха.

Отец Пио – яркий пример народной веры, ввергающей церковь в хлопоты. Еще в 1920‐е годы верховный инквизитор Рафаэль Мерри дель Валль осудил почитание этого капуцина, не поверив в чудесность его стигматов. Врач-францисканец Агостино Джемелли, в честь которого названа известная римская клиника (там будет лечиться Иоанн Павел II после покушения), называл Пио невежественным психопатом. Категорически не принимал его культ падуанский епископ Джироламо Бортиньон, тоже капуцин. Близкий сотрудник Бортиньона Альбино Лучани (будущий папа Иоанн Павел I) настойчиво не советовал совершать паломничества к стигматику. Зато Пий XI в конце своего правления и особенно Павел VI относились к нему очень тепло.

У Войтылы не возникло и тени сомнения насчет святости этого человека. Видя его руки, обвязанные бинтами, наблюдая, как искажается от боли его лицо во время мессы, Войтыла мог лишь преклоняться перед волей Христа, пославшего монаху эту муку ради облегчения страданий других людей. Конечно, он не упустил случая исповедаться у него. Много позже возникла легенда, будто отец Пио напророчил Войтыле папство и даже покушение (об этом писали газеты капуцинов в мае 1981 года). Однако сам Войтыла отрицал это.

С посещением многотерпеливого монаха связана другая загадочная история, которую Войтыла поведал Анджею Дескуру. Якобы каким-то образом ему, Войтыле, удалось спросить у отца Пио, какая из ран у того болит сильнее прочих, на что стигматик ответил: «На плече, но о ней никто не знает». И действительно, в 1971 году при осмотре вещей скончавшегося тремя годами раньше отца Пио обнаружили кровавый след на одежде в районе правого плеча – об этом стигмате и впрямь никто не догадывался.

Все это очень странно. Каким образом Войтыле удалось задать свой вопрос? И почему монах открылся какому-то неизвестному поляку, хотя держал это в тайне даже от своих духовных чад? Эдвард Аугустин, автор книги о взаимоотношениях Войтылы и отца Пио, предположил, что Войтыла спросил об этом прямо во время исповеди173. Но это просто невероятно. Даже если предположить, что исповедуемый, в нарушение правил, осмелился вопрошать исповедника о вещах, не относящихся к таинству, сомнительно, чтобы стигматик ответил, – он был известен взрывным нравом и не потерпел бы такой наглости (к примеру, прогнал от себя обращенного в католичество еврейского поэта из Польши Александра Вата, узнав, что тот ни разу не причащался). Кроме того, само по себе раскрытие ответов исповедника выглядит некрасиво: ведь священник обязан хранить тайну исповеди, равно и исповедуемый не может болтать о том, что ему говорили. Яцек Москва, написавший подробнейшую биографию Войтылы, предположил, что беседа имела место вне конфессионала, но не уточнил, при каких обстоятельствах174.

Так или иначе, эта история известна нам только со слов Анджея Дескура (который не присутствовал при ней), что о многом говорит.

Отца Пио Иоанн Павел II канонизирует в 2002 году. Но напрасно некоторые возводят удрученного ранами падре чуть ли не в ранг духовника Войтылы. Последний, хоть нередко говорил о нем по разным поводам, не рассматривал отца Пио как человека, повлиявшего на его судьбу. Например, в книге «Дар и тайна», в которой он проанализировал свой жизненный путь, Войтыла (уже будучи понтификом) вообще не упомянул о визите в Сан-Джованни-Ротондо, хотя имен и фактов в этом тексте перечислил немало175.

Отец Пио, подобно Вианнею или Хмелёвскому, казался Войтыле человеком, которого коснулся крылом ангел Божий. Однако этот стигматик не стал для него новым Тырановским, потому что к тому времени Кароль уже давно обрел свое призвание. Может показаться странным, что Войтыла, преклоняясь перед этим капуцином, отнюдь не бунтовал против церкви, которая отказывалась признавать его святость. Но ведь Хуана де ла Круса тоже встречало непонимание, и все же правда в конце концов восторжествовала. Да и краковскую визионерку Фаустину Ковальскую далеко не все в Риме готовы были признать святой – Войтыла в бытность архиепископом вынужден был защищать ее от обвинений в ложноверии, почвой для чего явился не вполне корректный перевод ее «Дневничка» на итальянский176. Более того, епархиальный процесс по беатификации Ковальской он начал в те годы, когда сам культ Божьего Милосердия, вдохновленный видениями краковской святой, находился под запретом. Его отменили лишь в апреле 1978 года после настоятельных просьб кардинала Войтылы. Люди могут ошибаться, но церковь – никогда, ибо лишь она одна призвана Господом вести человечество к вратам рая.

«Ну как вы там в Польше, избавились от этих русских?» – таким вопросом ошарашил отец Пио Александра Вата – бывшего коммуниста и футуриста, который в 1957 году приехал в Сан-Джованни-Ротондо, надеясь, что монах избавит его от страшных головных болей177. Вопрос не случаен. По всей Европе католицизм противостоял коммунизму. Нетрудно догадаться, за кого голосовал отец Пио на выборах 1948 года. Эти выборы позволили итальянским хадекам (а с ними – и Ватикану) немного перевести дух: партия де Гаспери набрала почти 50 процентов, в то время как левые – чуть больше 30. Мирная коммунизация Италии откладывалась.

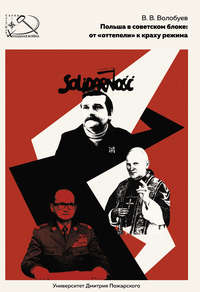

Зато в Польше коммунисты затягивали гайки. Расколотив легальную и нелегальную оппозицию, власть взяла курс на поглощение Социалистической партии – последней (не считая костела) крупной силы, которая стояла на пути утверждения диктатуры пролетариата. Как у коммунистов, так и у социалистов шли чистки: первые удаляли тех, кто не хотел идти в ногу с Москвой, а вторые – всех противников объединения. С 29 августа по 1 сентября 1948 года на пленуме коммунисты разнесли своего недавнего лидера Владислава Гомулку, который позволил себе усомниться в целесообразности создания Коммунистического информбюро (Коминформа) – этой новой версии Коминтерна. Не за горами было наступление на церковь.

Войтыла вернулся в Польшу 15 июля 1948 года. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как его любимая «Краковия» в последний раз становится чемпионом, обыграв в «золотом матче» земляков из «Вислы». 1948 год – это еще и юбилей его выпуска из вадовицкой гимназии. Оставшиеся в живых одноклассники собрались на съезд – событие радостное и печальное. Отрадно было встретиться с теми, кого давно не видел, и грустно узнать, сколь многих забрала война.

Сталинизм и феноменология

Холокост, а также изменение границ Польши парадоксальным образом воплотили мечту костела и эндеков о превращении страны в мононациональное (читай – католическое) государство: если до войны поляки составляли около 65 процентов населения, то после – свыше 97.

Большевистский опыт учил, что марксистская власть и независимая от государства церковь несовместимы – хотя бы потому, что церковь устремлена к совсем иному раю, нежели рай коммунистический. Католический мир придерживался того же мнения – в июле 1949 года Пий XII одобрил решение Верховной священной конгрегации Священной канцелярии (бывшей инквизиции) об угрозе отлучения католиков, входивших в любую из компартий либо сотрудничавших с коммунистами. Это означало объявление войны.

«Без раскола клира ничего не получится… Уголовные преследования необходимы, но решают здесь не они», – поучал Сталин Берута во время его первого визита в Москву 1 августа 1949 года178. Советский вождь знал, о чем говорил: в свое время большевики именно так боролись с православной церковью, поддержав движение «обновленчества» и другие, более мелкие, расколы.

Уже осенью 1947 года ЦК правящей партии обсуждал «Замечания по вопросу римско-католической Церкви в Польше». Формулировки звучали четко: костел – это государство в государстве, вечный очаг политического недовольства и естественный источник идейной оппозиции179 (забавно, что почти в тех же выражениях само духовенство нередко отзывалось о польских евреях). Первые шаги власти, впрочем, не предвещали тотальной войны: церковь отделили от государства и прервали общение с Апостольской столицей. Епископат возмущался, особенно сильно недовольный введением светского брака. Многие священники, впрочем, с одобрением взирали на земельную реформу новой власти. Положительно о ней отзывались Сапега и Пивоварчик, не осуждал ее и люблинский епископ Стефан Вышиньский, впоследствии сменивший Хлёнда на посту примаса.

С 1948 года, разобравшись с оппозицией, государство начало все чаще тревожить костел уколами, а в 1951 году перешло во фронтальное наступление с целью превратить католическую церковь в послушное орудие власти. Как выразился один ксендз, в понимании тогдашних польских властей церковь, безусловно, следовало отделить от государства, а вот государство от церкви – ни в коем случае180.

Закрывались монастыри и семинарии, разгонялись и арестовывались редакции католических газет и журналов, церковь потеряла крупнейшую благотворительную организацию «Каритас», перед ксендзами закрылись двери больниц, армейских частей, тюрем и школ. Почти замерло церковное строительство (хотя власти охотно уступили духовенству брошенные немцами кирхи, чтобы закрепить новые границы государства).

Пропаганда убеждала население, что Ватикан – орудие американского империализма и союзник германских реваншистов. На руку ей невольно сыграл сам римский папа, который наотрез отказался признать границу по Одре и Нысе, да и вообще выказывал особую заботу о немецких католиках (он тринадцать лет служил нунцием в Германии). При этом умалчивалось, что Пий XII выразил и сочувствие выселенным с кресов полякам; кроме того, одним из немногих глав государств, римский папа сохранил аккредитацию посла эмигрантского правительства Польши – тот оставался на своем посту аж до 1972 года.

Польские иерархи попали в двусмысленное положение: их подчиненность первосвященнику требовала уважать чувства немецких братьев по вере, но гражданский долг вынуждал защищать интересы страны. В этих условиях епископат проявлял чудеса изворотливости, чтобы сохранить верность Риму и не получить клеймо предателей от соотечественников.

Во исполнение сталинского наказа партийные власти создали сразу две раскольнические организации, чтобы работать по тылам католического фронта: Товарищество ПАКС (МИР) и движение ксендзов-патриотов. Первое было рассчитано на интеллигенцию. Его возглавил Болеслав Пясецкий, некогда фашиствующий эндек, который затем, после ареста НКВД, «прозрел» и быстро сколотил весьма динамичную структуру, куда привлек немало талантливых деятелей, соблазняя их перспективой обновления косного польского католицизма в духе прогрессивных европейских идей и возможностью оставаться верующими в демонстративно светском государстве. Среди прочих, в ПАКС вошел бывший префект подпольной краковской семинарии Казимир Клусак, человек, очень ценимый Войтылой.

Вторая организация, более понятная широким массам, играла на антинемецких настроениях поляков и стремилась вывести церковь в Польше из подчинения Святому престолу. На пике своего развития ксендзы-патриоты насчитывали до тысячи членов, что составляло 10% всего духовенства страны. Излишне говорить, что обе эти организации находились во враждебных отношениях с Апостольской столицей и польским епископатом.

Тучи над костелом сгустились до такой степени, что Сапега счел необходимым оставить 6 марта 1950 года тайное уведомление: «В случае моего ареста решительно заявляю, что все мои высказывания, просьбы и признания, сделанные там, не соответствуют действительности, даже если найдутся свидетели этого либо окажется моя подпись. Все это будет сделано под принуждением, и я заранее отрекаюсь от всего перечисленного»181.