полная версия

полная версияСобачий вальс

Слава богу, что в платяном шкафу пожилой женщины остались вещи, купленные ей самой и бывшие впору. Маменька Ольги Александровны, Катерина Ивановна Томилина, была дамой образованной и утончённой. Она окончила тамбовский Александрийский женский институт и отличалась необыкновенной придирчивостью в выборе туалетов. От неё Ольге Александровне остались платья из тонкого сукна и шифона, более плотные – из репса, крепа и чесучи, с пышными турнюрами и расклешённые, а также бархатные пелерины и приталенные жакеты, отделанные мехом. Два кованных сундука, которые Катерина Ивановна называла вализами, доверху забитые нарядами из дорогих, роскошных тканей, удалось сберечь в лихие послереволюционные годы с повальной ликвидацией и национализацией. Отец Ольги Александровны переправил их дочери по железной дороге с бывшим управляющим имения после скоропостижной смерти Катерины Ивановны в девятнадцатом году. Эти платья и жакеты да несколько шляпных коробок с головными уборами и замшевыми перчатками долгие годы выручали Ольгу Александровну в стремлении выглядеть изящно, модно и красиво. Портниха Катя жила недалеко от них, на Малой Дмитровке, и Ольга Александровна, слывшая среди своих знакомых большой модницей, частенько шила у неё на дому новые наряды и перешивала старые. Сейчас портнихи Кати не было в живых, а в новомодные ателье по ремонту и пошиву одежды, как грибы возникавшие то здесь то там, с неряшливыми и хамоватыми девицами за прилавком, Ольга Александровна не хотела даже заглядывать.

– Странно видеть, – любила повторять она, – что элементарная вежливость становится необычайной редкостью, – и сокрушённо качала головой.

Поэтому приходилось донашивать то, что осталось от прежней жизни.

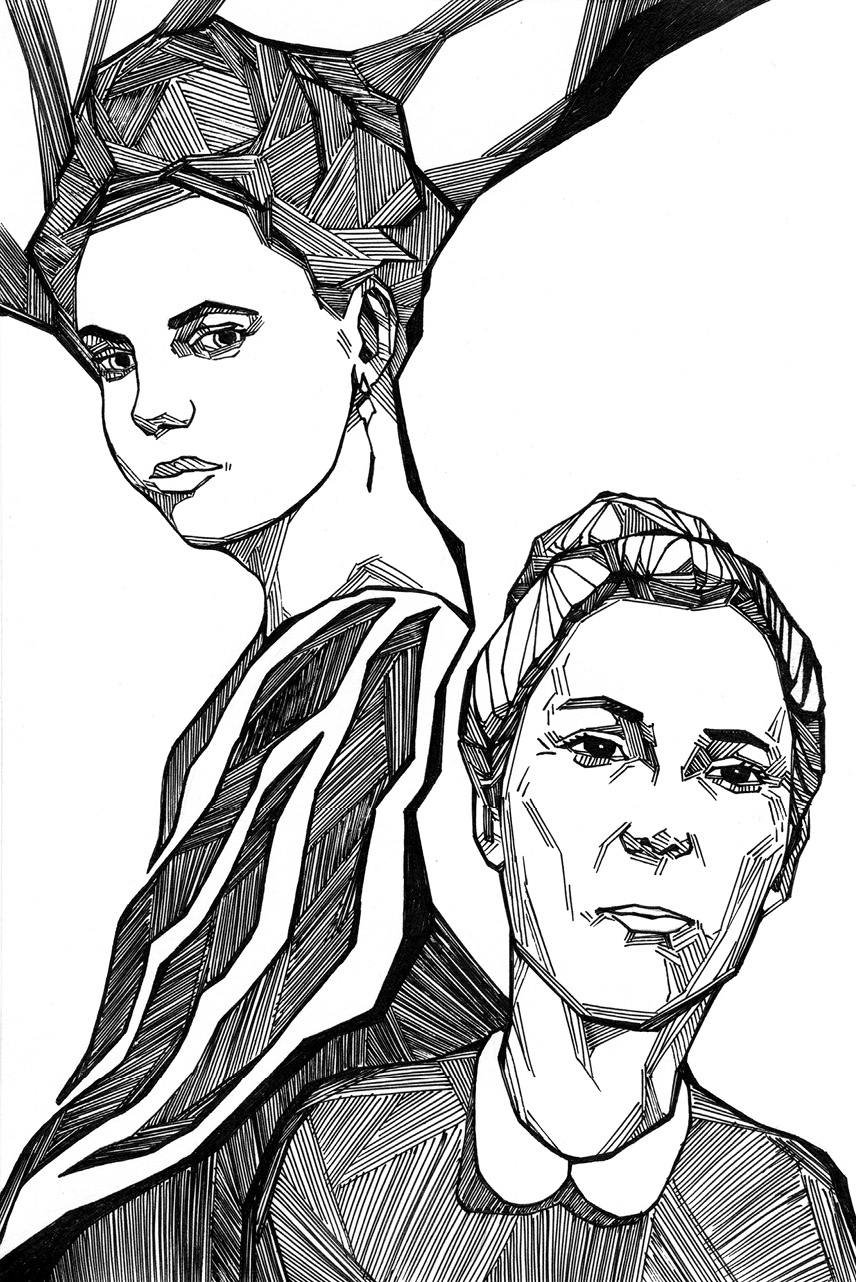

Старикам свойственно думать неодобрительно обо всём новом, а поступать по привычке, с оглядкой на то, как было, отмахиваясь обеими руками от того, что есть, и Ольга Александровна не являлась исключением. Она не принимала многое из того, что происходило вокруг, но осуждала «падение нравов» и «утрату ценностей» вовсе не из стариковской брюзгливости. Её ранимая интеллигентная натура противилась новомодным веяниям из-за их суетной бестолковости, не вызывающей уважения, и прожитые годы оказались здесь совершенно не при чём. Так пожилая женщина тяготилась обществом соседок-старушек, равно как и визитами вежливости со стороны внуков, да и с дочерью, которой давно перевалило за полвека, ей было столь же трудно достичь взаимопонимания. Это касалось не только выбора ночных сорочек, но и отношения к жизни в целом. Незаметно друг для друга мать и дочь стали совершенно чужими, словно соседки по коммунальной квартире, которые, к тому же, не слишком хорошо ладят.

Ольга Александровна неспешно расчесала волосы и убрала их в привычный пучок. Времена экспериментов с прической для неё давно миновали: в прошлом остались озорные стрижки, косы корзиночкой и локоны волной. Пучок на затылке – это и женственно, и строго, и элегантно. И, кстати, вполне соответствует возрасту. «Всему своё время», – глубокомысленно изрекала она каждый раз, глядя в зеркало, и была, как ни странно, права: время, действительно, определяло многое.

Пожилая женщина переоделась из мешковатой ночной сорочки в старенькую, но не утратившую былого изящества шёлковую комбинацию и приталенное платье с широкими накладными карманами из мягкой штапельной ткани цвета кофе с молоком. Завершающий штрих утреннего туалета – хлопчатобумажные чулки в мелкую резинку (капроновая роскошь уже не по возрасту, да и не по карману) и домашние туфли на невысоком каблучке. Ольга Александровна никогда не позволяла себе шлёпать босыми ногами по квартире, а тапки без задников, которые носила дочь, казались ей в высшей степени отвратительными.

Массивные напольные часы в гостиной гулко заворочались, скрипнули заводной пружиной и начали бить. Один… два… три… Сколько? Шесть? Такая рань! Как же долго тянется время. Впереди целый день, долгий, ровный и неторопливый, полный ярких разноцветных воспоминаний и однотонного безделья. Ольга Александровна хотела пойти на кухню, чтобы заварить себе чаю, но с последним ударом часов передумала и уютно устроилась в кресле. На прикроватном столике лежало несколько книг, пахнущих влажной пылью. Пожилая женщина пробежала глазами по корешкам и взяла в руки небольшой томик стихов Лермонтова в темно-зелёном кожаном переплете с золотым тиснением. Открыла наугад, и страницы распались на любимом стихотворении:

Выхожу один я на дорогу,

Сквозь туман кремнистый путь блестит…

Беззаботные времена. В 1928 году, через два года после регистрации брака и незадолго до рождения дочери, они с Николаем Петровичем ездили в Пятигорск на Кавминводы. Ольга Александровна была поражена, увидев столько светлых и радостных лиц. После Москвы, угрюмой, озабоченной индустриализацией и хлебной проблемой, здесь всё было по-другому. Тогда, у склона Машука, пряча лицо под белым кружевным зонтиком, впервые за долгие послереволюционные и послевоенные годы она вдохнула полной грудью и окончательно перестала бояться. В анкетах того времени в графе «Происхождение» она неизменно писала «из служащих», каждый раз замирая от страха, потому что была в девичестве Томилиной и вела свою родословную из древнего дворянского рода, пускай небогатого, но шестой части дворянской книги7. После встречи с Николаем Петровичем жизнь постепенно менялась к лучшему, уходили страх и неопределенность. Именно тогда, в Пятигорске она навсегда попрощалась со своим прошлым и запретила себе о нём жалеть. Их брак представлялся мезальянсом, но в изменившихся после революции условиях большей частью для него, чем для неё. Николай Петрович был выходцем из семьи иваново-вознесенских прядильщиков на мюлях8 и ко времени знакомства с будущей супругой уже занимал немалый пост в Высшем Совете народного хозяйства: заведовал всей лёгкой промышленностью Центротекстиля и был на хорошем счету у руководства. Безупречная репутация на работе и безусловные заслуги перед советской властью извинили Николаю Петровичу слабость в лице юной жены «непривилегированного сословия».

Ольге Александровне посчастливилось избежать судьбы изнеженных дворянских дочек, которые не сумели прижиться при новой власти. По настоянию отца, умного и прозорливого человека, ярого сторонника столыпинской аграрной реформы и прочих прогрессивных изменений в стране, девочка ни разу не появилась в их родовом имении в Тамбовской губернии после революции. Юная Оленька Томилина жила, квартируя в Иваново-Вознесенске у дальней родственницы бывшего управляющего имением, где и окончила сначала – Единую трудовую школу, а потом – местный педагогический институт. Николай Петрович заметил её в первом ряду слушательниц на своей лекции «О преодолении трудностей производства и основных вехах развития пролетарской лёгкой промышленности», нервно мявшую в ладонях платочек, с настороженным недоверием во взгляде.

Они изумительно смотрелись вместе. Николай Петрович держался с неизменным достоинством, а чертами лица напоминал певца Сергея Лемешева, страстной поклонницей которого Ольга Александровна считала себя и поныне. У него были большие серые глаза под тяжёлыми веками уголками вниз и полноватый, но приятный овал лица. Высокий, статный мужчина, подтянутый и моложавый, неизменно щегольски одетый. Как к лицу ему был светлый немецкий льняной костюм: широкие, мешковатые брюки той изысканной аристократической небрежности, которая всегда нравилась Ольге Александровне в мужском гардеробе, и пиджак с отрезной талией. В нём Николай Петрович выглядел особенно моложе своих лет – в 1928 супругу исполнилось сорок. И Ольга Александровна, в ту пору совсем молодая женщина с тонкими пальцами, копной густых каштановых волос и горделивой осанкой выпускницы института благородных девиц, которую не смогли вытравить ни годы лишений и страха, ни оторванность от семьи и привычного круга. Пятнадцать лет – совсем небольшая разница в возрасте, когда есть взаимопонимание. Её чувства к Николаю Петровичу постепенно переросли из искренней признательности в сдержанную любовь, которую она сумела пронести через всю жизнь. Николай Петрович стал для неё неоспоримым авторитетом, благодетелем и защитником; он уважал жену и даже, кажется, немного пасовал перед благородством её дворянской крови. Ольге Александровне нравилось такое положение вещей, и эта игра в поддавки необыкновенным образом сблизила супругов, позволив прожить четырнадцать долгих лет в полном согласии. Он ни разу не повысил на неё голос и не сделал того, что могло бы ей не понравиться, она же ни разу не позволила себе его ослушаться.

Дочь и внуки не стали для неё близкими людьми, как ни старались они наладить отношения на протяжении многих лет после смерти Николая Петровича. Их ничего не связывало, кроме пресловутых кровных уз, которые невозможно увидеть, почувствовать или пощупать.

За стеной скрипнула кровать, и Ольга Александровна вздрогнула. «Наверное, Наташа проснулась», – подумала она, взглянув на часы: было начало восьмого. Она просидела в тишине воспоминаний и стихов Лермонтова целый час, даже не заметив, как пролетели долгие шестьдесят минут. Обычно время идёт медленно, но иногда стрелки часов будто сходят с ума и незаметно перепрыгивают с цифры на цифру.

Нарастающий шум из соседней спальни и ворчливая возня возвестили, что дочь, действительно, проснулась.

– Доброе утро, Наташенька. Что-то ты сегодня непривычно рано. Я тебя разбудила? – улыбнулась ей Ольга Александровна, вежливо и с прохладцей, когда та появилась в проёме двери.

Наталья Николаевна была тучной неряшливой женщиной с румяными щеками и крупными чертами лица: круглые глаза, широкий, будто распластанный по лицу, нос и выдающийся вперёд и вверх подбородок. Она коротко стригла волосы и регулярно подкрашивала их тонирующим шампунем «Ирида», от чего они приобрели устойчивый фиолетовый оттенок. Ольга Александровна так и не смогла понять, каким образом в дочери Наташе соединились столь несимпатичные и совершенно непохожие на родителей внешние и внутренние особенности. Она ходила, переваливаясь с боку на бок, как гусыня, шумно пыхтела через рот, фыркала, словно тягловая лошадь, и имела обыкновение быть всем и всегда недовольной. А эти ужасные халаты! Боже мой, как коробили Ольгу Александровну цветастые фланелевые наряды Натальи Николаевны, её стоптанные пушистые тапки и шерстяные носки, но она отчаялась хоть как-то исправить положение. Много лет назад, когда Наташа, будучи девочкой, носила плиссированные юбочки, жакетики с матросскими воротничками и белые банты в волосах, её неброское личико выглядело почти миловидным. Со временем от былой миловидности не осталось и следа. После развода с мужем Наталья Николаевна окончательно переехала с вещами обратно к матери и перестала следить за собой. Она растолстела, без устали искала виноватых в том, что случилось, и от накопившейся злости безвозвратно подурнела. Одевалась Наталья Николаевна не лучше, чем выглядела: могла неделю не вылезать из мятого платья, пока то не пропахнет пóтом настолько, что ей самой становилось неловко, а зимой заворачивалась по пояс в серый платок из гусиного пуха. В свои шестьдесят два года она выглядела совершенной бабкой: грузной и бесформенной, как мешок с картошкой.

На приветствие матери она с присвистом, преодолевая одышку, ответила:

– А ты чего? Опять подскочила ни свет ни заря. Потом будешь носом весь день клевать?

Ольга Александровна отложила книгу и укоризненно посмотрела на дочь.

– Может быть, и буду, Наташенька, – с натянутой улыбкой начала она. – Что же ты мне прикажешь делать? Я своё пожила, остаётся только тихо дремать в ожидании последнего, самого долгого сна, – её голос на мгновение приобрёл мечтательную томность, но тут же вновь стал ровным и взвешенным. – Радуюсь тому, что пока в здравом уме и на своих ногах, тебе не в тягость.

Наталья Николаевна нетерпеливо отмахнулась и заковыляла на кухню, с громким стуком распахивая двустворчатые двери проходной гостиной. Квартира у них была большая, с переходами и длинным арочным коридором. Когда-то, ещё до войны, держали домработницу по имени Зина, но после смерти Николая Петровича её отозвали к новому наркому. Николай Петрович скончался на посту, за широким столом зелёного сукна, и получил звание Героя Социалистического Труда посмертно, но исключительные привилегии служебного положения после его смерти стремительно сузились. К чести Наркомата нужно сказать, что квартиру на Садово-Кудринской и дачу в Купавне всё же оставили, не переселили и не настаивали на уменьшении жилплощади. Преемник Николая Петровича благоволил Ольге Александровне, первое время регулярно навещал вдову и её малолетнюю дочь. Благодаря ему пережили тяжёлые военные годы, да и после войны Ольге Александровне не пришлось распродавать имущество. Всё осталось в целости и сохранности: кое-какая мебель, как спасённая из имения, так и приобретённая Николаем Петровичем на наркомовское жалование, удивительная коллекция книг дореволюционного издания и скромная шкатулочка красного дерева с парой жемчужных серёжек, серебряной брошью и колечком с бриллиантом. Ольга Александровна вполне могла выйти замуж за своего услужливого внимательного благодетеля, но осталась верна памяти мужа, что было воспринято новым наркомом с пониманием. Они остались добрыми приятелями и немало тихих вечеров провели за дружеской болтовней в гостиной Ольги Александровны, пока благодетель, превратившись из наркома в министра, не умер зимой шестьдесят девятого, сразу после Нового года, на руках преданной супруги.

– Как же, пожила она! – недовольно выкрикивала Наталья Николаевна на ходу, ни к кому не обращаясь, но громко, чтобы мать услышала. – Ещё нас переживёт! Посмотрите на неё. Лет десять как собирается, а всё не соберётся. Конечно, ни дня не работала, всю жизнь на отцову пенсию… Пожила она, как же!

Ольга Александровна не стала возражать дочери. Пускай думает, что хочет. Она, несмотря на вошедшие в привычку старческие причитания о близости конца, никуда не торопилась. Знание того, что она рано или поздно умрёт, её не страшило, но и думать о том, что произойдёт неизбежно, также не видела смысла. Жизнь имеет свои прелести в любом возрасте. Достаточно того, что дочь при каждом всплеске плохого настроения – а таковые случались нередко – не забывала напоминать Ольге Александровне, что та бессовестно долго задержалась на этом свете. Вряд ли Наталья Николаевна желала матери смерти – она лишь выливала на неё недовольство собственной жизнью, и Ольга Александровна не слишком осуждала дочь. Если бы ей пришлось каждый день ходить в ужасных тапках и мучиться одышкой, она была бы столь же недоброжелательна.

Из кухни донёсся настойчивый свист чайника и грохот посуды, затем приближающиеся тяжёлые шаги Натальи Николаевны и её шумное сопение.

– Наташенька, – позвала дочь Ольга Александровна, – ты знаешь, меня что-то мутит с утра сегодня, и голова немного кружится, так что ты яйцо мне не вари. Я только кашу поем и чай выпью с молоком. Сюда не неси, я сама на кухню приду.

Наталья Николаевна пробурчала в ответ «Барыня нашлась!» и заковыляла обратно на кухню. Немного погодя Ольга Александровна последовала за ней. Мать и дочь обычно подолгу не разговаривали, а обменивались несколькими репликами, неизменно раздражительными и колючими – со стороны Натальи Николаевны и снисходительно вежливыми – от Ольги Александровны. Говорили только по необходимости и при этом старались не смотреть друг на друга, чтобы в сердцах не сказать лишнего. Но в тот жаркий августовский день обеим женщинам неожиданно нашлось, что обсудить.

– Ты помнишь, что после обеда Лёшка с оценщиком приходит? – тряся головой, начала разговор Наталья Николаевна. – Ему сказали, что очень хорошо можно продать. Так что он уже обо всём договорился.

Ольга Александровна многозначительно приподняла одну бровь и перевернула поставленную вверх дном на блюдце чашку.

– Он договорился? – фарфор легонько стукнул, ложечка соскользнула на стол с упрямым звоном, вторя голосу пожилой женщины, холодно чеканящей слова. – Мне кажется, я ясно дала понять, что не хочу ничего продавать. Мы тысячу раз возвращались к этому вопросу, и тысячу раз я повторяла одно и то же: нет, нет и нет. Пока я жива, вы не станете кружить по квартире как стервятники, выискивая, что бы схватить.

Тон Ольги Александровны не оставлял сомнений, и Наталья Николаевна подскочила на месте, взбешённая непривычно резкими словами матери. Как правило, та отшучивалась на предложения по продаже старой мебели, стараясь оттянуть принятие какого-либо решения, но на сей раз её терпению пришёл конец. Она вспылила и поэтому обращалась к дочери презрительно, с плохо скрываемой неприязнью. Наталья Николаевна, в свою очередь, не стала отмалчиваться.

– Нет, ну что ты за человек? – закричала она, выдувая воздух через ноздри, словно огнедышащий дракон. – Тебе этим шкафом что делать? В могилу его с собой заберёшь? Ведь никому он не нужен, стоит пылится и рассыхается. Его, между прочим, отцу привезли из Германии, а не тебе. Ты же в ту комнату даже не заходишь, не помнишь, как этот шкаф выглядит. А Лёшка продаст его и ещё одну точку открыть сможет. Ему целых пятнадцать тысяч американских долларов за него обещали!

Наталья Николаевна помолчала немного, перевела дух и продолжила с неменьшим пылом:

– А граммофон твой. Тоже бандура – полкомнаты занимает! Зачем он тебе? Продать его можно за большие деньги, пока есть дураки, которые рухлядь покупают. Ведь подарили тебе радиолу, на ней пластинки слушаешь.

Ольга Александровна прикусила губу от негодования, но сохраняла невозмутимый вид: она до сих пор не верила, что внуки что-то сделают без её на то позволения. Они побаивались высокую статную старуху с чопорным пучком на затылке, называли «бабушкой» и на «Вы» и не обращались с подобными глупостями напрямую к ней. Посредником в данном вопросе всегда выступала Наталья Николаевна. Она чувствовала вину перед детьми, которых обделяла материнским вниманием в молодости, и поэтому активно участвовала в их судьбе сейчас. Наталья Николаевна с надрывом устраивала личную жизнь, сосредоточившись без остатка на отрицательных качествах мужа, с которым беспрерывно скандалила двадцать лет. Когда он в конце концов выставил её за дверь и женился на другой, она долго не могла оправиться от потрясения и обиды, и сыновья сами решали, чем им заняться. Старший Пашка ещё в четырнадцать лет ушёл в военное училище, чтобы не слышать ругани отца с матерью, порой доходившей до рукоприкладства, а младший Лёшка, никому не сказав, бросил институт после развода родителей и начал приторговывать на рынке. Надо сказать, что последнее давалось ему намного легче и приносило больше удовольствия, чем учёба, поэтому к тридцати годам он прекрасно знал, что можно купить и где продать с наибольшей выгодой.

– Чай, я думаю, уже заварился, – Ольга Александровна пододвинула чашку с блюдцем ближе к середине стола, чтобы дочери не пришлось за ней тянуться, и тем самым дала понять, что дискуссия окончена. – Я больше слышать ничего не хочу об оценщиках и Лёшкиных точках.

Дочь побурчала немного, но в глаза матери посмотреть не решилась. У Натальи Николаевны был взрывной характер: она загоралась с треском и искрами, вспыхивая как бенгальский огонь, и столь же быстро затухала, а ровный взгляд Ольги Александровны как нельзя лучше остужал её пыл. Высокомерная уверенность матери угнетала Наталью Николаевну, заставляя нервничать и злиться: поэтому во время любого конфликта она быстро ретировалась, чтобы набраться смелости для следующего броска.

Завтракали и пили чай в полном молчании. Как только чашки опустели, Наталья Николаевна проворно вскочила на ноги, тут же задохнулась от столь резвой не по годам выходки, но принялась демонстративно мыть посуду, повернувшись к матери обиженной спиной.

Ольга Александровна не обратила внимания на обиды дочери. Она поднялась с места, даже не притронувшись к грязной посуде на столе, как будто домашние хлопоты её не касались, и величаво проследовала к себе в комнату.

– Наташенька, как вымоешь посуду, поставь мне пластинку. Я у себя подожду, – обронила она в дверях кухни и не стала задерживаться, чтобы не слышать привычного ворчания дочери на свою ежедневную просьбу.

Ольга Александровна любила слушать музыку. Она могла часами сидеть в кресле, прикрыв от удовольствия глаза и подпевая одними губами. Вопреки ожиданиям стороннего наблюдателя инструментальную классическую музыку Ольга Александровна не жаловала, находя скучной. Она предпочитала романсы, песни и некоторые оперные арии, при условии, что последние исполнялись отдельно, – слушать всю оперу от начала до конца казалось для неё мучением. Ей нравились небольшие музыкальные произведения без излишних отступлений, которые можно было напевать и в которых она не успевала запутаться.

Как большинство барышень в дореволюционной России, её с юного возраста учили играть на фортепиано. В имении стоял большой салонный рояль с очень недурным звуком, и Катерина Ивановна, мать Ольги Александровны, имела обыкновение музицировать по утрам. Оленьку посадили за инструмент лет в пять, пригласив к ней в наставницы сухощавую немку из обрусевших, которая стягивала губы в одну тонкую длинную линию, как только девочка касалась пальцами клавиш. У Оленьки обнаружился превосходный слух, а позже – и голос с диапазоном в четыре октавы, сильный и глубокий. Девочка не отличалась усердием в исполнении этюдов и гамм, прятала ноты по укромным уголкам дома и старалась опоздать на урок, за что её регулярно лишали сладкого. Но петь она любила.

В училище имени ордена Святой Екатерины, куда в десятилетнем возрасте определили Ольгу Александровну, на вокальные способности девочки обратила внимание классная дама, а затем и директриса. Оленька с восторженным энтузиазмом начала разучивать романсы и оперные партии под аккомпанемент одной из пепиньерок9, в результате чего вскоре стала гвоздём программы музыкальных вечеров и благотворительных концертов. Ей больше не приходилось упражняться в этюдах для беглости пальцев, теперь она могла только петь, что и делала с наслаждением. Она прекомично исполняла низким детским контральто «Вдоль по Питерской», переваливаясь с боку на бок под смех и аплодисменты публики, и заливалась ажурными трелями почти колоратурного сопрано в «Соловье» Алябьева. Сановные гости из Петербурга и высокие московские чиновники, значившиеся в попечителях училища, с удовольствием слушали Оленькино пение, и на некоторое время выражение скуки сползало с их холёных благородных лиц. Во время визита государя в шестнадцатом году Оленька Томилина исполнила ариетту Татьяны «Пускай погибну я, но прежде…» из любимой оперы венценосной четы. Императрица Александра Фёдоровна была столь растрогана, что подозвала девочку к себе, самолично ей улыбнулась и погладила по голове. Оленька сделала неловкий книксен, пошатнулась от волнения и в голос расплакалась.

В пятнадцать лет, когда певческий дар юной институтки раскрылся с небывалой силой, она начала подумывать о том, чтобы сбежать из дома и присоединиться к бродячему театру, а после с триумфом вернуться в родное имение знаменитой оперной дивой, усыпанной лаврами и обожанием поклонников. Мечтам юной Ольги Александровны не суждено было сбыться – революция спутала все карты, и о пении пришлось на время забыть. Училище было упразднено и передано в ведение Комиссариата народного просвещения. Институтки разъехались кто куда, а Ольгу Александровну привезли в Иваново-Вознесенск, где она ютилась в тесной комнатёнке первого этажа, боясь лишний раз рта раскрыть.

Позже, уже в замужестве, она несколько раз настойчиво пыталась обратить внимание супруга на свои исключительные вокальные данные, но тот счёл карьеру певицы несколько легкомысленной и чересчур буржуазной. В просторной квартире на Садово-Кудринской было предостаточно места, чтобы поставить рояль, но Николай Петрович ограничился тем, что подарил супруге патефон. С его точки зрения, он и так пошёл на немыслимые уступки, дав позволение на прослушивание романсов, этого пережитка царской эпохи, вредного для «строителей социалистического будущего». Ольга Александровна не стала перечить мужу – она слишком уважала его мнение, чтобы спорить и настаивать на своём. Призвание было принесено в жертву семейному благополучию, и буря утихла, не успев даже начаться.

Другим спорным вопросом, требующим урегулирования, были взаимоотношения Ольги Александровны с родителями. Маменьки к тому времени девять лет как не было на свете, но отец по-прежнему жил в губернии и не оставлял попыток добиться справедливости от новых властей. Он регулярно писал дочери, сообщая о подвижках в своём деле, и радовался как ребёнок, когда ему выделили комнату в дальнем крыле бывшего господского дома, отданного под сельскохозяйственную коммуну. Он положил все силы на то, чтобы доказать преданность режиму, и с воодушевлением исполнял возложенные на него обязанности сторожа и полотёра. Ольга Александровна лишь единожды ответила на письмо отца, сообщив свой новый московский адрес, чем вызвала сильнейшее негодование со стороны Николая Петровича. Между супругами состоялся долгий мучительный разговор, после которого Ольга Александровна перестала писать отцу, стыдливо смирившись с жестокими, не терпящими компромиссов условиями новой жизни. Отец умер в 1929 году при невыясненных обстоятельствах, и Николай Петрович, наконец, вздохнул спокойно. Трюмо, отделанное перламутром, старое кожаное кресло да громоздкий граммофон Берлинера – вот и всё, что осталось от родителей Ольги Александровны. Огромной неповоротливой улиткой граммофон возвышался на столе в спальне пожилой женщины, но расстаться с ним не было никакой возможности: слишком много когда-то запретного оказалось с ним связано.