Полная версия

Сторож брату своему

Ксения Медведевич

Сторож брату своему

Автор выражает признательность историку М. В. Нечитайлову за консультации и неоценимую помощь в работе над книгой

В оформлении книги использованы иллюстрации Оксаны Ветловской

© К. Медведевич, текст, 2014

© Оксана Ветловская, иллюстрации, обложка, 2014

© ООО «Издательство АСТ», 2014

* * *

Книга первая

Сторож брату своему

Пролог

Ветер нехорошо свистел. Поднимая глаза к куполу над головой, Джарир умом понимал – свистит в трещинах камня. И между колоннами. Джунгар смотрел на рябящую под солнцем воду прудика и ежился, несмотря на жару. Его тумен перекрыл дорогу у питьевого водоема на пути паломников. Враг не мог не пройти мимо пруда под каменной беседкой: люди и животные захотят пить. Для людей – пруд. Для лошадей и верблюдов – поилка. Высокий журавль колодца черной полосой рассекал желто-красное небо.

Небольшой водоем боролся за жизнь, но солнце пекло. Беспощадно. Квадратный пруд за каменной оградкой медленно умирал под отвесными лучами. Купол на тоненьких ножках давал тень – но мало. Сквозь трещины сеялся песок. Песок горстями швырял ветер, порывами бьющий из пустыни. Лицо обдавало сухим невозможным жаром.

– Как они проходят через пески? – пробормотал за плечом Толуй. – Разведчики сказали, что их больше пяти тысяч копий. Как они проходят через пустыню?..

Джарир скрипнул песком на зубах. Хороший вопрос. Отряды замотанных в зеленое сектантов выныривали из песков Дехны как призраки – и рвали окрестности Куфы. А месяц назад им открыли ворота города, и ублюдки разграбили Куфу начисто. Болтали, что город сдали местные купцы-работорговцы – за выгодную сделку с нападающими. Половина пленных пойдет на рынки Басры, половину уведут карматы – так они себя называли, эти разбойники из пустыни. Наместник Васита, получив новости, приказал Джариру выдвигаться – перехватить карматов на марше и отбить людей.

– Как они собирались через Дехну пленных гнать – тоже интересно, – пробормотал джунгар.

Кому торговцы собираются продать незаконно обращенных в рабство правоверных, никто не спрашивал. Про строительство каналов и осушение болот вокруг Басры ходили легенды самого нехорошего свойства. Говорили, что рабы ложились в гнилую землю тысячами – а ненасытный город требовал еще и еще.

Горизонт курился длинными сероватыми дымами – Куфа все еще горела. Приглядевшись, Джарир сморгнул и улыбнулся – над выжженной каменистой равниной поднимался вовсе не дым. Пыль. Растущее облако пыли.

– Идут! – заорали с дороги. – Карматы идут!

В зените раскаленным белым кругляшом стояло солнце. Джарир поскреб под обвязкой шлема. Обросшая за два дня бритая голова нестерпимо чесалась. Под ногами черным блюдцем сгустилась полуденная тень – и исчезла. Тени исчезают в полдень. Плохое время для боя. Вся нечисть вылезает.

Кстати, вон они и зашныряли – Джарир прищурился на колченогого уродца, быстро зашугавшегося под узорную каменную оградку. Пока боятся вылезать, будут пировать на трупах.

Толуй проследил взгляд, тоже прищурился:

– Чего там?

– Наснасы прыгают, – пробормотал Джарир.

Толуй мрачно поскребся под платком – шлем он не надевал, ссылаясь на жару и на волю Всевышнего. Суждено ему погибнуть – погибнет он и в шлеме, а страдать от зноя под железным котелком он, Толуй, не намерен. Вот если б на голове сидел, по обычаю предков, волчий малахай – другое дело. Джунгары к меховым шапкам в жару привычны, в степях у границ Хань летом бывает куда как жарче.

– А гулей видишь, хан? – осторожно поинтересовался нарисовавшийся у локтя Хучар.

– Нет, – мрачно отозвался Джарир.

Врать он не любил, но признаваться, что трое клыкастых подлюк заседают как раз за гребнем ближайшей дюны, не хотелось. Его люди не видят существ из нижнего мира – и хорошо. Незачем испытывать их мужество. Он, Джарир, потомок шаманов и всех гостей с полуночной стороны видит прекрасно, но его такими рожами не удивишь. Пусть будет каждому свое.

– Орхой, Самуха! Ваши тысячи – по коням! – приказал Джарир, щурясь на колышущееся конскими хвостами знамя-туг. – Налетаете, отходите, в ближний бой не ввязываетесь. Когда за вами рванут, уходите россыпью, потом как обычно.

Тысячники коротко кивнули и побежали к своим. Как обычно – это развернуться и атаковать сломавшего строй врага. Преследователи обычно не ожидают сопротивления – и погибают, так и не успев понять, что произошло. Слушая рассказы отца и деда о битвах прошлого, Джарир сам дивился, насколько тупы живущие в городах люди: их воины почему-то всякий раз попадаются на степняцкую хитрость с притворным отступлением после атаки…

…Однако все случилось совсем не так, как хотелось.

Карматы не рассыпали строй.

Над равниной стояло серое марево, наступающие вражеские порядки скрывало плотное облако пыли. В темной туче вертелись степняцкие всадники. Уши глохли от ора, воплей и звона железа.

Джарир покусывал ус, перекинув ногу через луку седла.

Вестовые доложились – враг идет плотными щитовыми рядами, наставив копья. Сплюнув песок, джунгар припомнил занятия в столичном Пажеском корпусе – хорасанский строй. Черепаха. Таким парсы наступали на войска ашшаритов под аль-Валаджем – и в хрониках писали, что солдаты были скованы между собой железными цепями. В училище объяснили, что нет, без цепей обошлись. Просто хорошо умели строй держать.

– Хучар, Баха, – заходите им в тыл! – проорал он тысячникам.

Те поняли по губам – такой вокруг стоял грохот и рев. Туги Хучара и Толуя сдвинулись с места. Кругом мотали головами кони, сеялась рыжая пыль. Под мертвым глазом солнца тускло блестели медные панцири и копья резервных тысяч тумена. Почва мерно сотрясалась под ногами. Равнина окончательно заволоклась темной взвесью, как ночью, – ни зги не видно.

– Расступись! Вестовой!

Парень тяжело дышал, длинный чуб мокро распластался по текущей потом бритой голове:

– Хучар погиб, хан! Бежит его тысяча!

Джарир кивнул и сел в седле как следует.

Тысяча Хучара не должна была побежать. Джунгары обращаются лишь в притворное бегство. Сегодня все пошло не так, как всегда. Значит, что-то вообще не так. Так, как быть не должно. Слишком умные карматы, слишком трусливая тысяча…

– Толуй!

Тот по-ханьски сложил руки перед грудью в замок:

– Да, мой хан!

– Берешь три тысячи, заходишь справа. Я пойду слева с остальными тремя.

Против джунгарского тумена выстоять невозможно. Этому учили в Пажеском корпусе. Джарир знал это с детства. Разбить джунгар удалось только одному полководцу. Одному. И это был Повелитель. Волшебный воин-сумеречник. Нерегиль халифа Аммара. Но Повелитель уже семьдесят лет как спал в городе джиннов. К тому же где Повелитель и где карматы? Значит, эти землеройки победить не могут.

– С-скоты… – в сердцах прошипел Джарир презрительную кличку, которой степняки от века одаривали землепашцев. – Сейчас вы увидите блеск наших сабель…

…До сабель дело дошло не скоро. Отмахивая плетью, Джарир сплевывал лучникам – залп, залп! Карматы падали, но не отступали, стрелы молотили в деревянные щиты над головами врагов. В воздухе летел крупный секущий песок – казалось, ветер дул со всех сторон сразу.

Так не должно быть, снова пронеслось в голове у Джарира.

Нехороший ветер.

И тут же дошло – неправильный. Неправильный ветер. Только нам в лицо. А карматские знамена – вон, висят неподвижно, зелеными пыльными тряпками.

Враги попятились – все-таки. Из-под копыт Джарирова коня на одной ножке поскакали, кривляясь, уродцы с пастью на брюхе – наснасы. Отступающие карматы оставляли на взрытой красной земле тела, истыканные стрелами.

– В мечи! – прохрипел в обматывающую лицо тряпку Джарир.

Поднял над головой плеть и махнул вперед.

В бой он пошел на высоком лаонском жеребце – приученный к бою гнедой молотил копытами по щитам и лицам и сейчас вцепился зубами в холку вражеского коня. Лошади косили налитыми кровью глазищами и свирепо хрипели. Джарир рубился с кольчужным всадником. В сплошной пылюке крики и звон железа глушились мертвенной сеющейся взвесью – как пухом подушки.

Еще удар, лязг, хриплое лошадиное ржание – расцепились, закрутились, конь топтался, встряхивал гривой. Закрытое железным забралом – откуда такое, зачем-то свистнуло в голове – лицо кармата поворачивалось медленно-медленно.

А подсечь тебя, суку.

Лезвие вскрыло двойную кольчугу, как рыбу, – из длинного пореза заплевало красным. Кармат начал медленно заваливаться в седле.

– Хан! Хан!

Кто орет, почему слышно?..

Жеребец коротко ржанул, поддал задом, запятился и стал оседать набок. Джарир выпростался из стремян, откатился – чисто выскочил, сапогом не застрял. Гнедая громадина завалилась с жалобным визгом, передние копыта бессильно замолотили воздух.

Почему-то вокруг было тихо и пусто. Сквозь серую пыль равнодушно глядело белесым глазом солнце. Джарир поднялся на ноги и оскользнулся на хлюпком и мокром.

Некоторое время он просто стоял и смотрел. Даже стонов не слышал – а может, и не было здесь живых. Сапог оскользнулся на мокрой спине мертвеца: вата халата торчала из множества ран, словно кто-то исступленно молотил ножом, как в пьяной драке. Лежавшей рядом женщине разрезали горло, голова запрокинулась. Они лежали – друг на друге, вцепившись в запястья, в рукава, в волосы, закрываясь в последнем страхе ладонями, все в темных пятнах, в больших и маленьких лужах. Все мертвые. Жители Куфы. Пленные.

По ковру из торчащих руками и ногами тел, мокрых от крови волос, разинутых в последнем крике ртов колченого и омерзительно быстро скакали наснасы. Одноногие уродцы скалили из животов зубки, единственная рука решительно сжата в кулачок – пожива. Свежая кровь. Как вкусно.

Джунгара шатнуло, он упрямо шагнул вперед. Где же карматы?

Убитый им лежал железной кучей. Коняга его – в тоненько звенящем бляхами нагруднике – бестолково бродила, оступаясь на трупах, возила поводьями. О, точно, зацепилась за чью-то согнутую в локте мертвую руку, замотала башкой, панически задергалась.

Джарир нагнулся к железному забралу на лице мертвеца. Непонимающе прищурился.

Его стошнило. Рвало недолго – поутру не брал в рот ничего, кроме кумыса.

Под шлемом копошилось что-то перевитое, красно-синее, как вывернутые наружу кишки. Петушиные лапы торчали из опавших рукавов.

Сплюнув горькую слюну и проморгав выбитые рвотой слезы, Джарир глянул кругом – и снова с трудом сглотнул. В сдувшихся, опавших, ставших в смерти плоскими кольчугах и кожаных панцирях лежали серо-зеленые ящеры – в рост человека. Хотя нет, вон у того, слева, сапоги нормально торчат – значит, только башка ящериная, а ноги – ноги человеческие?.. Кто это?!..

И где все?!

Над мертвым полем тихо сеялась пыль.

Смех он услышал сразу, просто сначала не понял, не осознал, что это. Откуда здесь взяться смеющейся женщине?..

Копье в ее руке сверкало собственным, не отраженным блеском. На острых изогнутых рогах короны тоже полыхало золото. Она вся была золотая, нестерпимо яркая. Огромная. Копье утыкалось прямо в солнце в зените.

Золотая обнаженная женщина ехала на гигантском, в человеческий рост, льве.

И смеялась.

Смеялась.

Лев мягко ступал по трупам, а женщина встряхивала золотыми волосами и хохотала – скаля острые, длинные, треугольные, как у акулы, зубы.

Наконечник копья нестерпимо полыхнул, от острейших рогов взялись невозможного блеска искры.

Джарир закричал от ужаса.

И исчез для себя – надолго.

Потом услышал над ухом мерное звяканье бубна и низкий горловой рев.

И открыл глаза.

Оказалось, он лежал на расстеленной попоне. А над ним стояли и смотрели – с беспокойством. И чесали в затылках.

Старый Даваци-шаман пожевал морщинистыми губами над провалившимся, беззубым ртом и сказал:

– Долго ты в нижнем мире ходил, хан. Однако так заблудиться можно…

И, кряхтя, передал бубен ученику. Потом медленно-медленно привесил обратно к поясу лошадиное копыто – в нижнем мире не надо оставлять собственные следы.

– Видел ее? – тихо спросил Джарир шамана. – На льве рогатую?

Тот снова пожевал заросшими седыми волосенками губами. И наконец сказал:

– Да.

А потом подумал и добавил:

– Никому не говори. Повелитель проснется – ему скажешь.

– Да, – согласился Джарир.

– Карматов всех до единого мы порезали, хан, – присел на корточки Толуй.

– Это хорошо, – прикрыл он глаза.

– Однако быстро-быстро уходим, – твердо сказал шаман.

– Да, – согласился Джарир. – Да.

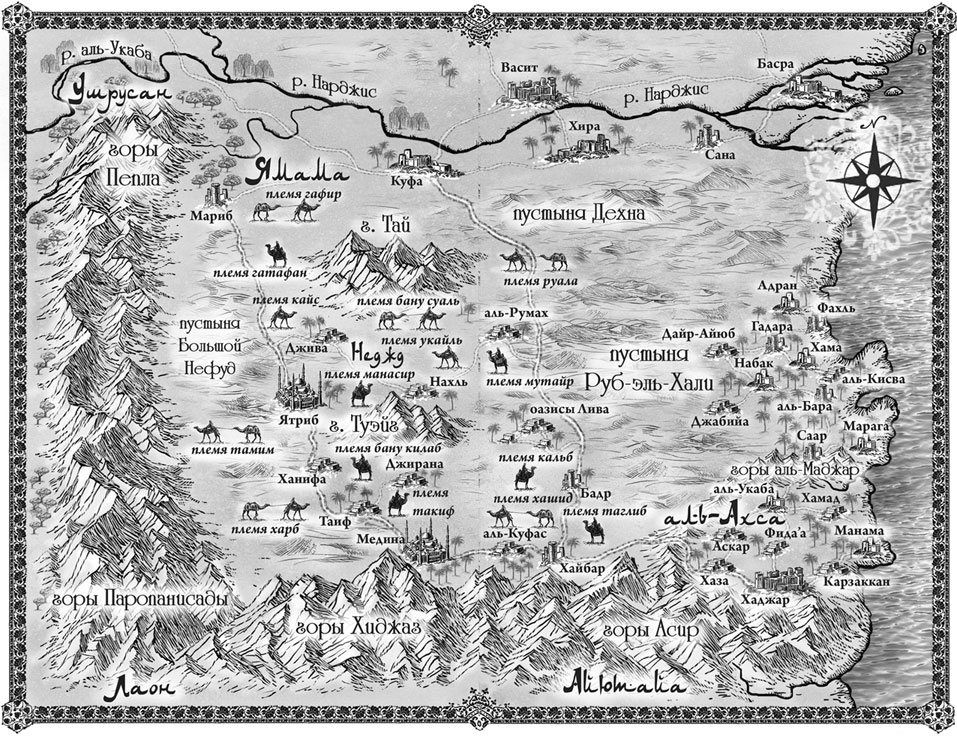

Из рассказов о деяниях правителей и хроник:В год 465 на аш-Шарийа обрушилось бедствие из бедствий: на ведомый предводителем хаджа караван паломников напали люди, называвшие себя карматы. Двадцать тысяч человек погибли или были уведены в плен. Кого-то продали бедуинам Неджда – и таких сумели через несколько лет отыскать и выкупить родственники. Но многих увели в аль-Ахса, земли карматов.

С тех пор нечестивые еретики каждый год совершали набеги на земли ашшаритов. Захваченных в походах людей они обращали в рабов, заставляя трудиться на полях и мельницах. Побывавшие в аль-Ахса путешественники рассказывали, что карматы не платят налогов и не работают, а живут как бы в земном раю, как братья и сестры по вере, пользуясь плодами труда своих невольников. Управляет ими совет старейшин, и у каждого кармата есть обширный дом или усадьба, с прислугой и прочими удобствами.

Эти люди считали себя истинными последователями Всевышнего, остальных же верующих полагали отступившими от истины. Суть их учения мало кто постиг, ибо карматы ревностно оберегали его от посторонних.

Халиф аль-Хади дважды ходил в поход против карматов. Однако ни разу войскам верующих не удалось преодолеть пустыни Дехна и Руб-эль-Хали и достичь земель этих нечестивцев. Приведя к покорности бедуинов и разбив передовые отряды зловредных порождений шакалов, армии халифата каждый раз отходили в Куфу. В 470 году карматы напали на священный город Медину и разорили его, перебив и угнав в плен жителей. Не выдержав подобного, халиф аль-Хади слег и вскоре умер, оставив царствовать после себя своего брата Харуна, прозванного ар-Рашидом.

Карматы же продолжали свирепствовать и нападать на караваны паломников, а в 473 году снова разграбили Медину и разорили – да проклянет их Всевышний! – Ятриб, в 479-м взяли и сожгли Куфу, а в 482-м дошли до Васита и перебили и угнали в рабство всех жителей города и оазисов вокруг него.

Халиф ар-Рашид усилил охрану караванов, и стараниями супруги его, госпожи Зубейды, была расчищена дорога в священные города верующих и вырыты на всем ее протяжении колодцы. Людям не приходилось больше пить свою и верблюжью мочу, если хадж приходился на засушливое время года. Славный полководец халифа Абдаллах ибн Хамдан совершил множество походов против бедуинов и дважды отбивал их атаки на караваны паломников, за что удостоился почетной куньи аль-Хайджа, «герой».

В 484 году халиф ар-Рашид покинул этот мир в преклонном возрасте 59 лет, и на престол взошел его сын Мухаммад аль-Амин, от Ситт-Зубейды, а наследником был назначен Абдаллах аль-Мамун, младший сын от невольницы-парсиянки.

На следующий год случилось страшное: бедуины спустили воду из водоемов вдоль дороги паломников, а колодцы забросали камнями и горькими колючками. Пятнадцать тысяч паломников погибли от жажды или были уведены в плен. Храбрый Абдаллах ибн Хамдан вторгся в пустыни Ямамы и истребил множество бедуинов, а пятнадцать их вождей привез в столицу для наказания. Тех привязали к столбам на берегах Тиджра и кормили солью, от чего они вскоре умерли. Но едва смолкли звуки барабанов и флейт и славословия поэтов, как в Мадинат-аль-Заура пришло известие: карматы ворвались в священный город Ятриб и сожгли его дотла.

Высоко к небесам поднялся тогда скорбный вопль ашшаритов. В столице начались волнения: жители Мадинат-аль-Заура требовали покончить с набегами карматов и вернуть мир на дорогу хаджа.

Ибн аль-Кутыйа, «Всемирная история»1

Замок Вечности

485 год аята, осень, Каср-аль-Хульд

– …Да сжалится надо мной Всевышний и приберет меня! За что мне такой позор, такое поношение, такое бедствие из бедствий! Посмотри на себя, поганец, напасть, несчастье матери! Ты пьян с утра!

Всплеснув унизанными браслетами руками, Ситт-Зубейда плюнула и села на подушку.

Меж тем одаренный всеми этими нелестными прозвищами халиф Мухаммад аль-Амин зевнул и, смаргивая красными после утренней попойки глазами, расплылся в благодушной улыбке. Пошатнувшись и ухватившись за плечо гуляма, он отмахнулся:

– Да будет вам, матушка!..

И икнул.

Его снова мотнуло, мальчишка тоже зашатался. С трудом восстановив равновесие, аль-Амин икнул еще раз, отмахнулся куда-то в сторону – видимо, от еще одного укоряющего собеседника – и жалостно пробурчал:

– Что ж вы, матушка, мне и сесть не предло… иии-ип!.. – Предательская икота одолела снова.

Подушка, которую метнула Ситт-Зубейда, попала ему точно в лицо. Аль-Амин пошатнулся – и грохнулся на спину, плашмя растянувшись на ковре.

– Гаденыш! Пропойца! Чтоб тебя джинны взяли! – потрясая звенящими руками, заорала мать халифа.

Хихикая, аль-Амин присел и, нашарив слетевшую с левой ноги туфлю, надел ее обратно. И опять икнул.

– Вы бы лучше умыться подали, матушка, – заметил он и, прижав руку к груди, выпучил глаза и задержал дыхание.

Поборовшись с икотой несколько мучительных мгновений, аль-Амин с шумом выпустил воздух и поправил на голове новомодную, с левым хвостом, чалму. Почесал под ней, брезгливо отряхнул с рук волосы.

И сел поудобнее.

– Ну, зачем явился? – мрачно спросила Зубейда. – Денег больше не дам.

И махнула рукой невольнице – подавай, мол, напитки. Девушка быстро поднесла поднос с кувшином и двумя чашечками сине-зеленого лаонского стекла.

Помявшись, аль-Амин вздохнул и ответил:

– Не знаю, что решить. Оттого и напился, матушка.

– А чего тут решать? – мрачно усмехнулась Ситт-Зубейда. – Будешь и дальше потакать солдатне, совсем на шею сядут. Говорят, аль-Хайджа давеча похвалялся, что вызвал бы карматского вождя на поединок и убил, как цыпленка. Но, мол, поскольку войску третий месяц не плачено, он воевать не пойдет.

– Кармат надерет Хайдже задницу одной левой, – неожиданно серьезно ответил аль-Амин. – Он убил вождя племени асад, а тот гнул лошадиные подковы пальцами одной руки.

И принял чашку с шербетом от невольницы.

– Вот и я так думаю, – со вздохом отозвалась Зубейда. – Так чего ты мучаешься? Надо будить нерегиля – уж он разберется с этими еретиками!

Аль-Амин хлебнул и сморщился:

– Тьфу, гадость… что это?

– Лимонный сок со льдом, что это еще может быть? – сварливо отмахнулась мать. – Ну?..

– Боязно мне, – мрачно проговорил халиф.

Зубейда нахмурилась:

– Ты прочитал книжку астронома, который привез нерегиля в аш-Шарийа?

– Угу, – пробурчал аль-Амин, морщась и отхлебывая снова. Похрустев льдом, он шмыгнул носом и добавил: – Только от этой книжки, матушка, мне только хуже стало. По мне, пусть эта тварь спит, где ее положили.

* * *Проводив глазами шлепающего задниками туфель сына, Зубейда мрачно склонила голову. Занавес за халифом упал, шаркающие шаги – и гулкий дробот каблучков гуляма – постепенно затихли в длинных переходах.

Каср-аль-Хульд, Замок Вечности, супруг подарил ей незадолго до смерти, и с самого начала дворец казался женщине великоват. А мать Харуна предпочитала жить в Баб-аз-Захабе, сердце интриг и дворцовой жизни, и не давала сыновьям и шагу ступить без своего одобрения. Когда свекровь умерла, Зубейда молча выслушала рассказ о похоронной процессии: Харун шел по осенней грязи босиком, плечом, наравне с простыми носильщиками, подпирая платформу с гробом. Зубейда послушала-послушала – да и вздохнула с облегчением. О матери Харуна ходили самые разные слухи. Некоторые договаривались до того, что она велела отравить своего старшего сына – ибо аль-Хади как халиф ее не устраивал: мол, слишком много воли брал да мать не слушался. Кто-то говорил, что аль-Хади отравили грушей. Кто-то шептал, что госпожа Хайзуран велела пойти к сыну доверенной рабыне, взять подушку, положить на лицо и не слезать, пока тот не помрет. А кто-то плел, что аль-Хади, мол, и вовсе не хотели травить, а рабыня несла грушу с ядом для своей соперницы, халиф увидел ее с подносом из окна, захотел отведать груши, да так и помер из-за чужой зависти.

Но теперь Хайзуран была уж девять лет как мертва – а Зубейда свободна от ее опеки. И ревности. Вот только разделить долгожданную свободу ей было не с кем – ар-Рашид лежал в пыльном вилаяте под стенами Фаленсийа, там, где его застала смерть.

Ей рассказали, что Харун почувствовал приближение смерти и приказал остановить караван. И к вечеру умер в пыльном сухом саду под пожелтевшей яблоней – дом, в котором он решил ночевать, стоял давно заброшенный. Гулямы выломали старую дверь, обернули тело саваном, положили на рассохшиеся доски и зарыли у корней дерева. По прошествии нескольких месяцев после смерти супруга Зубейда приказала снести дом и на его месте возвести мазар, а у спиленного дерева положить плиту мервского мрамора. Ей говорили, что мазар стоит заброшенный и пустой. Зато над гробницей почитаемого зайядитами Али ар-Рида возвели огромную мечеть с лазоревыми куполами, и в ней не смолкают молитвы паломников и возгласы дервишей. Еще ей рассказывали, что вилаят около мечети имама ар-Рида давно перестал быть захудалой деревушкой и разросся в целый городок. Его назвали Мешхед – Место Мученичества, и там уже целых четыре караван-сарая и два рынка. А что – люди тысячами приходили поклониться могиле праведника, паломникам нужно было есть-пить и где-то останавливаться…

Зубейда нахмурилась и затеребила подвески на кованом кольце серьги – как только она могла их носить, эта легендарная Айша, тяжесть-то какая, литое, не дутое ведь золото…

Вспомнив про Айшу, Зубейда опять обратилась мыслями к треклятому нерегилю – и, громко вздохнув, обернулась к занавесу под аркой. Из соседнего покоя доносился веселый девичий гомон – конечно, на фарси.

– Мараджил!.. Сестрица!.. – громко крикнула Ситт-Зубейда.

Стрекот парсиянок многократно усилился, зазвенели браслеты, затопотали босые маленькие ножки, зашелестели ткани. Занавес поднялся, являя взору госпожи Зубейды ту, что когда-то давно, невообразимо давно – два десятка лет прошло, поди ж ты! – была ее главной соперницей, голубым глазом,[1] бедствием и ночной змеей.

– Ушел?.. – с порога засмеялась Мараджил. – Хочешь винограду? Куланджарский, у вас такой не растет!

Расшитый золотыми цветами шелк переливался у нее на плечах, апельсинового цвета юбка мела ковры, а концы широченного кушака спускались почти до подола. Перебирая жемчужины на поясе, Мараджил локтем оперлась о колонну. Перья фазана над эгреткой парчовой шапочки задорно колыхались, белые зубы сверкали, а черные – ни единого седого волоса, это в тридцать-то шесть лет! – локоны на висках по-змеиному круглились.

Смерив завистливым взглядом по-девичьи тонкий стан парсиянки, Зубейда тяжело вздохнула:

– И как это ты не полнеешь, сестрица?

И с сожалением откусила от очередного финика.

Мараджил звонко расхохоталась.

– Легко тебе смеяться, – пробурчала Ситт-Зубейда и надулась.

– Ну будет тебе, матушка, – ласково улыбнулась Мараджил, почтительно присаживаясь на самую маленькую подушку.

«Матушка».

Тут Зубейда не смогла сдержать ответной улыбки и расплылась лицом почти против воли.

Мараджил придумала ей это прозвище все те же двадцать с лишним лет назад, – когда хлопающим рукавами вихрем вторглась в покои харима и полностью и безраздельно завладела сердцем Харуна и ночной крышей дворца. «Примите знак почтения от ничтожной рабыни, матушка», – написала парсиянка. И передала здоровенную дыню и мохнатого хомяка. Зубейда тогда кормила грудью дочку и воистину походила на масляный шарик. Завидев пухлые щеки зверька и оценив размеры дыни, она пришла в дикую ярость. Супруга халифа выкинула во двор все ларцы с платьями – те не сходились после родов, но Зубейде почему-то казалось, что еще чуть-чуть, и она в них влезет. Вслед за ларцами она выкинула посланного с письмом от Харуна евнуха. «Или я – или она!» Зубейда орала и топала ногами, пугая младенца и невольниц. Харун примчался как был, распоясанный – и с мокрыми после любовных игр с Мараджил шальварами. Отчаявшись вымолить прощение – отослать дерзкую рабыню он отказался наотрез, – ар-Рашид уединился во Дворце Вечности. Он велел постелить себе на террасе и отправил к ненаглядной супруге наглеца, пропойцу и гения Абу Нуваса. Стихоплет пришел к ней под занавеску и, тренькая на тунбуре, завел рассказ про то, как Харун то, да Харун се, да помните ли, прекрасная госпожа, как вы однажды купались в пруду под сплетенными ветвями жасмина, и халиф увидел вас обнаженной, и как он не смог найтись со стихами, а потом, пораженный вашей красотой, выговорил: