Полная версия

Благословение имени. Взыскуя лица Твоего

Моисей! Моисей! – позвал Голос из горящего куста, и человек отозвался Голосу: вот я (см. Исх. 3, 4). Ответ означал: вот он я в слове, которое заставляет меня обернуться, обнимает мое все, что есть я. Но не только мое. Откликнувшись, я утверждаю и бытие Голоса, а за ним и реальность непроизносимого, непостижимого Сущего, открывающегося в самоочевидности Того, Кто говорит о Себе: «есмь». Голос из куста определил, окрасил собой существование, так же как и само имя Моисея. Оно стало средством связи, устойчивым контактом с этим безымянным и обжигающим Присутствием, войти в которое можно было лишь через очищение себя и собственного имени. Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая, – говорит Господь (Исх. 3, 5). За всяким буквальным смыслом Библии теснится, набегая друг на друга, неисчислимая череда иносказаний. Не сандалиями, но голыми ногами должен ты касаться Господней земли, стоять на ней с обнаженным сердцем, с именем, произнесенным Голосом из куста, и оно уже не должно более смешиваться с житейскими кличками. Ибо все Десятисловие, за которым Закон и пророки, а в них сам огонь Неопалимой купины, будут даны «другу Божию», коего Бог позвал из огня.

Позвал, стало быть, избрал и освятил Своим голосом, ибо имя Моисея, через которое Господь вошел в общение с избранным Им народом, как и всякое имя, каким бы ни было оно случайным, несет в себе очаг, куда может сойти огонь с неба и поселиться в нем. Имя – точка, в которой мы пересекаемся с миром, окружающим нас, место встречи меня и Сотворившего всех нас, ибо Он всегда выбирает язык, который нам более всего внятен, тот, что глубже всего врезался в нашу память, потому что Он окликает нас именно из той глубины.

Однако Бог приготовил для нас иное, «неслучайное» имя, которое Он держит до времени в секрете. Иногда Он оставляет его на нашем пути, чтобы мы сами нашли его, а иногда прямо указывает на него, когда имя человеческое связано с миссией, которую надлежит исполнить. Бог же сказал [Аврааму]: именно Сарра, жена твоя родит тебе сына, и ты наречешь ему имя: Исаак; и поставлю завет Мой с Ним заветом вечным [в том, что Я буду Богом ему и] потомству его после него (Быт. 17, 19). Имя сына указывается и Захарии, отцу Иоанна Крестителя (Лк. 1, 13); имя грядущего в мир Спасителя провозглашается и при ангельском приветствии Пресвятой Деве (Мф. 1, 21).

Есть тайна имени, она слегка приоткрывается в Новом Завете. И потому Петр в своей единственной речи перед синедрионом, исполнившись Духа Святого, как бы уже urbi et orbi, народам и векам, произнес эти странно торжественные слова: Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись (Деян. 4, 12). Слова эти горным эхом прокатились по истории, разбились на тысячи отголосков и интонаций. Мне почему-то то и дело слышатся они в исступленном исповедании Достоевского, когда после каторги он, словно споря с собой, вознося свою осанну из горнила сомнений, повторял: нет иного спасительного имени под небом, кроме имени Распятого. Но как имя может спасать? Как может оно приобщать жизни Божией, соединяться со смертным нашим именем? Имя Христово, нестираемая печать Его Царства, Его славы, и наш «вид на жительство» в сем обреченном теле, в сем преходящем мире должны встретиться, пересечься, обменяться вестями. Этот взаимообмен есть момент причастия, когда происходит таинство имени. И потому в нашей литургии причащающий всякий раз произносит имя причастника. Бог знает его и без нас, но есть правда в том, что в таинстве Тела и Крови участвует и наше земное имя, которое произнесет и Господь, если захочет заговорить с нами. Однако Его обращение к нам несет в себе и другое, нездешнее имя, то, что хранится в памяти Божией, причастно ко Христу, предназначено для жизни будущего века. В этом имени – личное послание Бога каждому из нас, наделяющее миссией, которую надлежит исполнить, обещающее победу, которой надлежит добиться.

Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает (Откр. 2, 17).

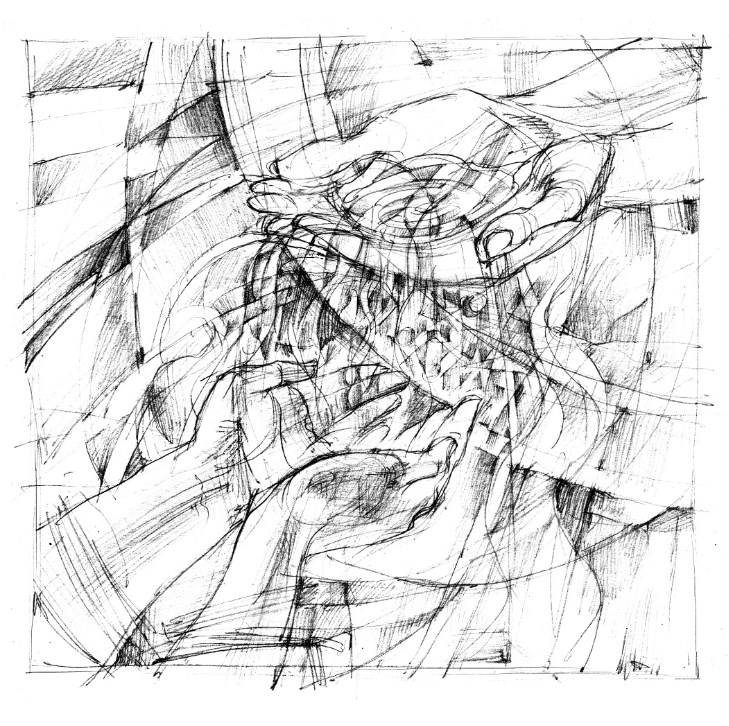

В древности камень служил алтарем для жертв. Может быть, Иоанн мыслил так: на алтаре оставляют ветхую душу, чтобы облечься в новую, и ей дается новое имя, знаменующее ее преображение. Таков, видимо, смысл перемены имени при монашеском постриге. Имя посылается подобно манне, оно – как пища Господня. Или, возможно, новое имя есть возвращение к тому, которое Бог дал нам при творении. Сотворение человека начинается с избрания, за которым следует наречение имени. Это наречение есть акт познания и чудо любви. Об этом в прикровенной форме говорил уже апостол Павел. Ибо кого Он предузнал, тем и определил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братиями. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил (Рим. 8, 29-30). Призвание – это узнавание двух имен, человеческого в Боге и Божия в человеке, подобно двум рукам, тянущимся соединиться на знаменитой фреске Микеланджело. Руки соединяются, Бог и человек узнают друг друга по голосу, так возникает новое «прославленное» имя, то, что написано на белом камне.

«Белый камешек, – пишет американский библеист, толкуя пророчество Иоанна, – атрибут обычая, известного в Малой Азии, состоящего в том, что царские приглашения на пиры вырезывались на маленьких камнях. То, что имя неизвестно никому, кроме адресата, выражает в апокалиптических терминах некую особую личную прерогативу, а также создает ореол таинственности. То, что имя – «новое» (ср. Ис. 62, 2), предполагает преображенное явление того, кого Бог считает истинно приглашенным».20

А вот толкование нового имени у о. Сергия Булгакова: «Так выражается мысль об особом таинственном откровении, содержащем «новое имя», которое названо будет в будущем веке, а может быть, подается уже и в теперешнем того удостоенным».21

«Имени тогда придавалось огромное, священное значение, поэтому получить новое имя означает какой-то переворот в жизни… Это относится не только к истории церквей, но и к каждому из нас, потому что каждому, кто сохраняет верность, Господь даст новое имя. Каждый знает по себе, что есть нечто такое в духовной жизни, о чем невозможно ни рассказать, ни поведать, потому что это скрыто в глубочайшем тайнике».22

Толкования сходятся. Их можно приводить еще и еще.

Ясно, что Бог призывает человека из этого тайника, что уже при рождении человек получает приглашение на пир Агнца. Вместе с тем он призывается к брани за место рядом с Ним. Ибо много званых, а мало избранных (Мф. 20, 16). Христианин рождается с двумя именами, одно из них дается при рождении для этой жизни, другое – имя избранника, получающего награду в ожидающей его брани. Наше подлинное имя сокрыто в Боге, и за него предстоит бороться. Это имя должен открыть в себе сокровенный сердца человек (1 Пет. 3, 4), вернувшийся к своей изначальной природе, запечатленной образом Христовым.

Однако победа состоит в том, чтобы в приглашении, которое посылается нам, открыть также имя Пригласившего, заключенное в немоте камня. Ибо в нашем новом, «белокаменном», имени Бог нам дарует Свое, то, что дается лишь победителю… (Не оттого ли о. Павел Флоренский так странно настаивал, что в Боге мы должны почитать прежде всего Его имя?) Почитать имя Божие – значит отдавать Ему до конца свое. Ибо в соединении двух имен особым образом являет себя тайна Воплощения. И потому до явления Сына Божия, до печати Духа Святого, мы не знали и имени Отца. «Ведь все божественное, явленное нам, – говорит автор Ареопагитик, – познается только путем сопричастности».

«Под сопричастностью, – комментирует этот текст преп. Максим Исповедник, – надо разуметь – имена. О сопричастности же он (Дионисий) говорит о той, какая нам доставляется от самого Бога».

И тотчас добавляет в следующем комментарии:

«Заметь, что имя «Бог» показывает не сущность и не то, что такое Бог, но некое благодеяние по отношению к нам; и что наименования для Бога мы создаем из даров Божиих, которым оказываемся сопричастными».23

Отцы наши ели манну в пустыне (Ин. 6, 31), и манна была для отцов одним из даров или именований Божиих. Так и побеждающим дается новое имя, как манна, как причастие жизни с Богом, чтобы они, произнося имя Божие, были, как говорит преп. Максим, «охвачены святым молчанием».24

Вещество молний

И будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется (Мф. 10, 22).

Ненавидимы – кем?

После того, как в начале IV века прекратились гонения, а где-то еще до того, некоторые христиане, из самых ревностных, уходили из безопасных мест, выбирая для себя жестокое, беспощадное к плоти житие. Они становились отшельниками, насельниками пещер и пустынь. Было бы, пожалуй, романтично неточно называть подобный выбор поиском одиночества. Одиночество на голой земле ограждало от мирской суеты, но вместе с тем оно словно свирепело, оборачивалось когтистым зверем, с которым дрессировщики запирали себя в одну клетку. Только обуздав его, укротив, застращав, можно было из клетки вырваться и спастись. Пустыню, как и мученичество, следовало претерпеть до конца, отразив нападения невидимого ее воинства. Ибо то, что казалось мертвым безлюдьем и давящим на плечи воздухом, делалось вдруг ядовитым, шипящим, жалящим. Здесь являлись пустынножителям настоящие хозяева пустоты, и сам воздух становился полем брани. И они вспоминали о том, что Сам Иисус, – по слову Евангелия, – возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола (Мф. 4, 1). По Его примеру, все, кто хотел выстоять против врага, отправлялись непосредственно в самую его вотчину, чтобы там, под плавящимся небом, оказаться с ним один на один. В союзе лишь с именем Господним – против духов злобы поднебесных (Еф. 6, 12).

Бесконечно произносимое в молитве, оно становилось защитой и оружием. Им наполнялась и расцветала пустыня, полная падших ангелов. Оно служило утешением и лекарством, питьем и прибежищем. Это имя отгоняло «сонное уныние», пронизывало дневной зной и ночную стужу. С ним нужно было утолять голод, терпеть болезнь, принимать смерть. Только молитва и имя Божие, в этом была суть того огненного искушения (1 Пет. 4, 12), которого там искали. Раскаленная пустая земля оказывалась невиданной школой очищения. Главный урок в ней состоял в практике обнищания до последней крайности, в кенозисе чувств, впечатлений, образов, помыслов, слов – всего, что есть в нас.

В городах недоумевали: зачем же надо было непременно куда-то бежать? Что за необходимость заставляла пустынников начинать поиск Царства Небесного с территорий, напоминающих скорее предместья ада? Почему, уж если мы так печемся о душе своей, не заняться ею вдали от шума городского, на одной из тех италийских или византийских вилл, что иной раз, казалось, почти уже смыкались оградой с земным парадизом? И вправду, те, кто не познал так называемых глубин сатанинских (Откр. 2, 24), могли вполне обходиться без подобных крайностей, довольствуясь религией, которая умещалась в солидных, торжественно носимых книгах и столь уместно звучала во взволнованных воскресных проповедях. Разве не одна и та же истина обитала в пустынях и в городах? Можно было посещать храм Божий, выстаивать службы, не слишком длинные, опускать несколько мелких монет калекам и оборванцам, а дома и глаз не подымать на стройных своих рабынь. Но выжженная земля притягивала к себе не тех, кого называли «добрыми христианами». Туда отправлялись те, кто открывал ее в самих себе.

Пустыней было пространство, в котором не было Бога, но были – мироправители тьмы. И вот оттуда их и предстояло изгнать, чтобы, вернув эту землю Начальнику Жизни, сделать ее садом Эдемским. И приготовить путь Господу, чтобы Он мог свободно ходить по саду во время прохлады дня. Для начала следовало убрать многопудовые камни, вырыть колодец, оросить землю. И оборонять ночью то, что было сделано за день. Отшельничество становилось вызовом неприятелю: что ж, нападайте, я здесь весь перед вами, но Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся (Пс. 26, 1); нет у меня защиты иной, кроме имени Его, и не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень (Пс. 90, 5-6).

Доводилось ли вам видеть пространство между небом и землей, исполосованное молниями во время грозы? Если можно было бы сфотографировать духовный мир, то такой, наверное, была бы фотография этих молитвенных битв, которые вели тогда (и, может быть, где-то ведут до сих пор?) насельники египетской или северной Фиваиды. Имя Божие словно претворялось здесь в «вещество» световых нитей, связующих небо и землю. Энергия, несомая этим именем, разряжалась в молниевидных вспышках, освещавших «сатанинские глубины», которые угнездились в каждом из нас, но открываются только подвижникам. И когда вспышки пронизывали их, все сатанинское уходило, проваливалось, таяло, «яко тает воск от лица огня».

Слова, которыми они молились, знал каждый, но дело было не в знании. Одни фразы могут быть звуковыми или смысловыми шариками, лопающимися в воздухе, другие – нести в себе сгустки неведомой мощи, что взрывались, встречаясь с чужеродной им силой. Одни и те же молитвы, читаемые при изгнании злых духов – мне приходилось видеть эту власть слова при экзорцизме, – или оставались лишь славянским текстом, который бубнили речитативом, или становились тараном, врезавшимся во врата адовы. Господь не открывает Себя в потоках часто повторяемых слов, но бывает так, что они вдруг самовозгораются, словно становятся Неопалимой купиной. Да святится имя Твое – взывали молнии, да наполнит оно собой все что есть, начиная с грешной и блудной души моей. Да изгонит оно власть тьмы, обступающей меня со всех сторон. Да позволит оно мне, наипоследнейшему из рабов Твоих, приобщиться огнепоядающей сущности Божией, превосходящей всякое имя на земле.

Бог – это океан сущности, говорит св. Григорий Богослов. Тот океан, что плещется за видимым обликом всякой вещи, за звуком всякого имени. В нашем речевом обиходе он привычно именуется любовью. Да, слово это давно обессолилось, обесцветилось, стало похоже на обмылок, выскользающий из рук. Оно оказалось замешанным в те словесные игры, куда затянули его тщеславие и похоть; мы хотим «заниматься любовью» со всеми словами, которые оказываются в нашем распоряжении, ласкать их, использовать, поедать, обладать ими, проникать в них, навязывать им новые роли, наконец, клонировать. Человек ощущает себя господином имен, которыми он манипулирует, подчиняя их капризной власти временщика. Наименование всякой вещи подобно раковине, которую выбрасывают, чтобы съесть устрицу, или скорлупе, которую раскалывают, чтобы добраться до ядра. Имя Божие «потребляется» чаще всего именно так: мы разбиваем скорлупу, чтобы добыть ядрышко смысла, искорку тайны, зерно того, что прорастает и прячется в нас. И она порой оказывается пуста, потому что без имени не бывает и сущности. Рече безумен в сердце своем: несть Бог (Пс. 13, 10). Лев Шестов, комментируя этот стих, говорит, что иногда слова безумца действительно служат выражением духовного помешательства (в библейском смысле), но порой они говорят о голоде, который рождает пустота. Тогда и они становятся началом пробуждения. Мы боимся пустоты и заполняем ее целиком собой, и эта полнота порой принимает вид философии или мистики. В этом случае даже «Бог» в нашей речи может стать идолом. Мы так часто износим это имя из уст, что давно потеряли ощущение невероятной плотности его «вещества».

Блаженны нищие духом (Мф. 5, 3), но блаженны также и те бедняки, которые не понастроили себе житниц, засыпанных доверху подходящими ко всякому делу речами. Чтобы заговорить перед лицом Божиим, надо опустошить себя от слов. Суметь обеднеть, обнищать до крайности. Не оттого ли самый радикальный, упорный поиск Царства Божия происходит всегда в тех краях нашего мира, которые дальше всего отстоят от образов райских пейзажей? Почему имя Божие скорее, прямее приходит к нам из пустыни, из крайней скудости? Не будем лукавить: едва ли нам, ложащимся в теплую и чистую постель, будет когда-либо дано по-настоящему узнать об этом. Но по свидетельству других мы знаем, что это именно так, и нам дано лишь удивиться их опыту. Бог пробуждается, открывает Свое присутствие там, где самые прекрасные по смысловой и звуковой плоти слова исчерпывают себя, оказываются ненужными. Авраам, первый из верующих, уходил в пустыню, чтобы услышать голос Того, Кто откроется ему и повелит куда идти и что делать. Но его обращение было возвратом к изначальной, адамовой вере. Так называемые «боги», которые явятся позднее, были уже плодом истолкования неправедного каинова богатства. Имя Божие единственно, ибо оно указует на Того, Кто не выносит не только каменных, но и словесных изваяний иных «богов».

В секте ессеев существовал обычай при переписывании рукописей, прежде чем решиться записать имя Божие, погружаться в воду и производить омовение всего тела. Это имя не могло быть просто словом, оно должно было сделаться обрядом. Возможно, это был пророческий знак того, что станет потом крещением. Вероятно, ессеи, которые были почти современниками Иисуса, воспринимали смысл имени Божия как бы уже стоящим в тени будущих благ. Они понимали, что оно несет в себе иную, неведомую нам глубину общения. Будучи записанным, произнесенным или даже мелькнувшим в мысли, это имя становится событием, которое остается и длится в нас. Представим себе тот ритуал: всякий раз надо было снять одежды, хоть ее в тех местах было и немного, подойти к купальне, погрузиться в воду, почувствовать всем телом ее прикосновение, и с этим ощущением вернуться к работе, молитве, общинной жизни. По сути, каждый раз это было как бы предпразднеством Богоявления. Имя чудно, его можно праздновать, им можно омыться, погрузиться в него целиком.

Я открыл имя Твое человекам, – говорит Иисус в Первосвященнической молитве (Ин. 17, 6), и это слово Его как будто ударяет в меня какой-то правдой. Имя Божие у всех на устах, но для того, чтобы открыть его в себе, нужно пройти путем мучительного очищения. Меру его каждый выбирает для себя сам. Выбирает свой зной, свое одиночество, свои страхи и брани, наконец, труд для пропитания, чтобы добраться до собственной души, до той клети ее, где хранится заповедное имя, связующее нас с Господом.

Казалось, эти люди вступали в бой после всеобщего поражения. Та крепость, которая называется миром, давно взята, весь свет в руках сатаны, неприятель хозяйничает повсюду. Остается последний бастион, но его-то взять никогда не удастся. И вот с того бастиона начинается отвоевывание собственной пустыни страстей и помыслов, выжигание гнезд сатанинских. Люди уходили в пустыню, чтобы победить ее в себе. Искали затвора, который должен был выразить внутреннее безмолвие. Потому что с именем Божиим можно высекать огонь, а не сплетать искусные речи. Отклик этого имени можно услышать в каждой вещи, но в то же время за ним нужно уходить в тишину, сбрасывая с себя груз бесполезных формул. Ибо сказать «Бог» так, как Он того ждет, – значит вернуться к истокам нашего бытия, к его изначальной бессловесности. Выйти из функций и ролей, прожектов, одуряющих нас картинок. И наконец отодвинуть собственное я, жиреющее от накопленного богатства. И тогда в этом обнищании Бог Сам произносит, износит Себя. Как именно – невозможно объяснить словами. Но безо всяких объяснений пришло понимание: после того, как перестали исповедовать Бога мученичеством, нужно было научиться открывать имя Его в невидимой брани.

На протяжении нашей жизни Сущий принимает множество имен, означающих существующие вещи. Имена рождаются, растут, принимают различные образы. Само наше рождение, как и все этапы нашей жизни, страдания и радость, плен и свобода, голод и пир, предчувствие рая и страх ада несут на себе печать имени Божия. Время обнимать, и время уклоняться от объятий (Екк. 3, 5). Время говорить о Боге складной речью и время нести Его в себе молчанием.

Вымолвить «Бог» – значит стать причастным этому имени. Его нельзя толочь в ступе слов чужих. Мы призваны к тому, чтобы произносить это имя, самое неисчерпаемое и загадочное из человеческих именований, перед лицом Того, Кого мы им называем… Имя Божие соучаствует в эросе творения, оживающем в евхаристической тайне мира. Но оно звучит также и в умирании эроса. Когда мы произносим «Бог», мы исповедуем также наше бессилие говорить о Нем всей крепостью своего изначального, сотворенного Богом я. Верую, Господи, помоги моему неверию (Мк. 9, 24). Говорю, Господи, внемли тому, что не умею сказать.

Открывший имя, научи нас услышать его! Дай нам призывать Тебя пустыней, нищетой, оскудением, надеждой, всей жизнью, всей смертью. Мы должны благословить и сестру нашу, телесную смерть, как говорил св. Франциск. Смерть – последний затвор, предельная скудость. Но над той пустыней вспыхнет однажды молния имени…

«Чаю воскресения мертвых…»IV. Молиться Богу

Искусство быть малым

И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания (Быт. 3, 7).

Первым плодом грехопадения Адама и Евы были открывшиеся глаза. Глаза эти впервые заметили наготу. Но что же они узрели такое, чего не видели раньше? Нагота стала болью их взгляда, недобрым вестником стыда, т.е. сознания некого тягостного и интимного различия. И они сшили смоковные листья, чтобы защититься от чужих глаз. Бог стал Другим, а другой посторонним. Они захотели спрятаться от собственной беззащитности перед Творцом и друг другом. После грехопадения нагота оказалась нищетой, которую надо было непременно скрыть как нечто уязвимое и постыдное перед внешними. Стыд проистекает от охранительного инстинкта, свидетельствующего о мучительном осознании неприкрытой голости нашего я, то, что видимым образом выражает себя в сокрытии признаков пола.

Но робость тела, не желающего выставлять себя целиком, выдает нечто более существенное. Чувство стыда понуждает нас охранять что-то свое, нищенски личное, сделать опоясания вокруг своей беды. Беда заключается в том, что наше я, отделившееся от Творца, со времен прародителей мучительно ощущает свою наготу перед Ним. Именно в этом древнем, необоримом, хотя и вытесняемом ощущении стыда перед Богом следует искать источник разрастания нашей самости. Она побуждает каждого старательно укрывать себя и вместе с тем одержимо настаивать на «воле к власти», воздавать себе видимый или невидимый миру культ. Однако тот, кто более о том печется, острее чувствует свою уязвимость. (Не приходило ли кому в голову осмыслить с этой точки зрения философию Ницше?)

Живущий во мне грех (Рим. 7, 17) не довольствуется только мною, но разрастается метастазами в своем притязании сделаться сверх-я. Всякое влечение к обладанию кем-то или чем-то выявляет «проект», направленный на нечто сверхчеловеческое. Опухоль сверх-я живет за счет других, требует у них славы или вожделеет власти над ними, распространяясь над все большим фрагментом мироздания. Кто-то должен иметь в своем повиновении толпы, а другому достаточно чисто интеллектуального господства: пусть моя мысль водит на поводке иные идеи, чужие головы. Предельное, самое затаенное желание человеческого эгоцентризма – стать «богом», как обещал ползучий хитрец, который ведь может сказать и правду, хотя только наполовину.

Возьмем простую вещь – деньги в богословском их аспекте; откуда берется эта неуемная и кажущаяся столь естественной жажда пожирать их в количествах, которые иной раз бесконечно превосходят наши прямые потребности (быть сытым, одетым, согретым, жить в собственном доме…)? Тайны здесь нет никакой, деньги – место инвестиции моего я, которое позволяет ему наращивать свой душевный свой капитал до бесконечности. Полный сундук, т.е. банковский счет служит моральным эквивалентом нашей способности обладать, иметь при себе вещи, пусть даже и виртуально, нам абсолютно ненужные.

Я царствую! – Какой волшебный блеск!»,Послушна мне, сильна моя держава… —бубнит себе под нос скупой рыцарь – и разве непонятно, откуда исходит волшебное это сияние? Философски выражаясь, из той самой имагинативной державы, населенной всевозможными призраками и ролями одного сверх-я.

Но в деньгах ли дело? Не от того ли златого, волшебного блеска берется желание иметь, как говорили в XIX веке, донжуанский список попрестижнее да подлиннее? Разве телесные импульсы не служат в данном случае лишь для удовлетворения своего рода злодуховной потребности – владеть как бог другими человеческими существами? Не сексуальный позыв, а скорее скулеж нищей души скрывается за человеческой комедией романов. Да разве не то же самое стоит за всякой человеческой амбицией, будь она грандиозной или совершенно ничтожной? Кто живет мечтою иметь розу в кабине роллс-ройса или Мисс Вселенную на собственной яхте, другой готов голодать, чтобы собрать лучшую коллекцию русского авангарда, третий воспален любовию к собиранию древних монет, четвертый видит себя на троне автора книг с самыми большими тиражами, у пятого смысл существования в том, чтобы получить максимальное количество научных титулов, приобрести репутацию самого герметичного поэта, ощупать глазами наибольшее количество стран, континентов, пейзажей… Ну а тот, кому все это недоступно – а их абсолютное большинство, помещает свою личность в собирательное существо разных народных идеологий, которые коллективно гордятся, властвуют, национально мыслят, движут историей, радуются быть некоей силы частицей…