полная версия

полная версияКак писать изложение и сочинение. Рабочая тетрадь для учеников 6-7 классов

Основные положения

Текст – (от лат. ткань, связь, соединение.) – это несколько предложений или абзацев, связанных в целое темой и основной мыслью.

Можно ли придумать заголовок к записи в ПЕРВОМ столбике?

А к предложениям во ВТОРОМ столбике?

Почему?

– В первом столбике все предложения повествуют о разном (придется нарисовать несколько картинок). Общего слова (заголовка), объединяющего все предложения придумать нельзя.

– Во втором столбике рассказывается только о белке (достаточно воспроизвести одной картинкой). Даже можно обобщить одним словом, то есть придумать заголовок (Белка). Значит все предложения на одну тему. Каждое последующее предложение развивает мысль предыдущего. Связывается с ним при помощи определенных приемов. И все они расположены в определенном порядке. Каждое предложение имеет границы, которые нельзя нарушить. Первое предложение в тексте начинают писать с красной строки.

Вывод:

Основные признаки текста:

– заглавие (или возможность его);

– тематическое единство;

– композиционное единство частей;

– наличие грамматической связи между частями;

– смысловая цельность (связность всех частей по смыслу);

– относительная законченность;

– стилистическое единство (подчинение одному стилю речи)

Связный текст разделяется на абзацы.

Абзац – часть текста (мелкий отрезок речи), в котором выражается относительно законченное высказывание. Абзац служит для выделения основной микротемы, для перехода от одной микротемы к другой.

Тема текста – это то, о чём говорится в тексте.

Упражнение 1. Расположи предложения так, чтобы получился связный текст:

1. В гостях у бабушки.

1. Она повезла бабушке большой торт.

2. Таня поехала в гости к бабушке.

3. Бабушка ждала Таню.

4. Ира угощала бабушку тортом, а бабушка угощала свою внучку вкусными пирогами.

5. Она испекла для внучки вкусные пироги.

Выпиши порядок предложений в тексте__________________________

Упражнение 2. Расположи предложения так, чтобы получился связный текст:

2. Домик для птиц.

1. Они измерили их и распилили на части.

2. Ребята взяли доски.

3. Готов домик для птиц.

4. Вырезали дырку в передней стенке.

5. Ребята повесили его на берёзку.

6. Они быстро заселили домик.

7. Скоро показались первые новосёлы.

Выпиши порядок предложений в тексте__________________________

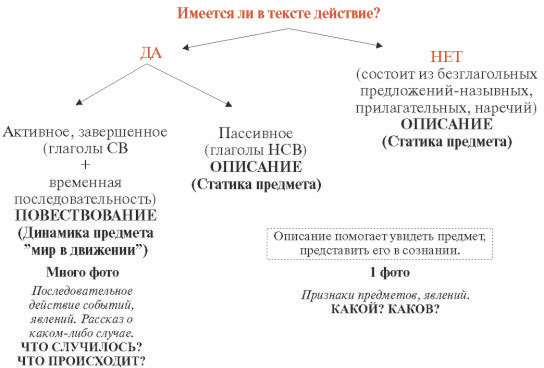

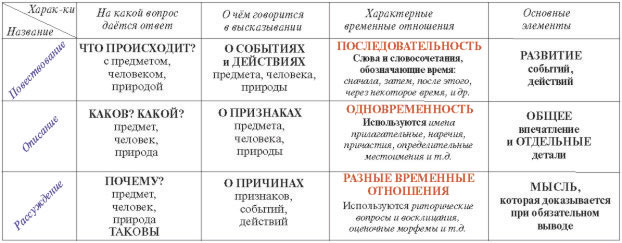

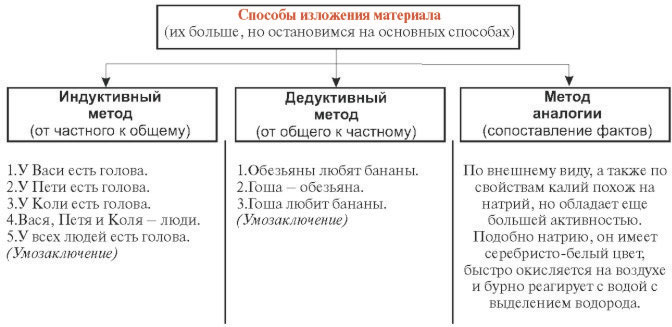

Типы речи

В зависимости от содержания высказывания по теме текста (о чем мы рассказываем) нашу речь можно разделить на несколько типов. Тип речи – способ изложения, выполняющий одну из задач: изобразить действительность, описать ее (статика); отразить действительность (динамика); отразить причинно-следственные связи явлений действительности. Такими типами речи являются:

– Повествование.

– Описание.

– Рассуждение.

Каждый тип речи обладает отличительными признаками. И здесь важно понимать разницу между этими типами речи.

КАК РАЗЛИЧАТЬ типы речи?:

Повествование и описание показывают нам в основном действия КОНКРЕТНЫХ имен существительных.

Главная задача автора при повествовании – сообщить о последовательности действий или событий (Предмет и его действия). К текстам такого типа можно задать следующие вопросы: какова последовательность действий (событий)? что происходило сначала и что происходило потом? Потому часто используют слова и словосочетания, обозначающие время: сначала, затем, потом, после этого, через некоторое время, дальше, наконец и др.

Примеры текста-повествования:

Самый краткий пример – знаменитый рассказ Цезаря: «Пришёл, увидел, победил».

Однажды подложили утке куриное яйцо. Вылупились птенцы. Повела их утка на пруд. Пошёл с ними и цыплёнок. Утята – в воду, и он за ними. Хорошо, что на берегу были ребята. Еле спасли цыплёнка.

Схема текста-повествования

1. Начало события, явления (событий).

2. Его (их) развитие.

3. Конец события, явления (событий).

Главная задача автора при описании – указать признаки описываемого (Предмет и его свойства). Поэтому к текстам такого типа можно задать вопросы: каков предмет описания? как он выглядит? какие признаки для него характерны? как он функционирует и т. д. Используются имена прилагательные, наречия, причастия, определительные местоимения и т.д.

Выделяются несколько основных видов описания: описание предмета, животного или человека, описание места, описание состояния среды и состояния человека.

Пример текста-описания:

Описание объекта

Море сегодня спокойное, ласковое, задумчивое. Оно расстилается перед вами безбрежное, лазоревое. Солнечные лучики, пронизывая соленую воду, достигают дна, кротко затрагивают золотистый песок и яркие сияющие ракушки.

Описание животного

Волк – мощный зверь. Он похож на крупную серую собаку, но голова у него гораздо больше, лоб шире. Шея толстая. Хвост опущен и висит как полено. Его толстые уши стоят торчком. Глаза расставлены косо и горят злобно-желтоватым блеском.

Волчья шерсть грубая, густая и длинная. Она окружает шею зверя, как воротник, поэтому шея кажется особенно толстой.

Описание интерьера

Мы переехали в новую квартиру и сразу же стали расставлять мебель в зале – в большой светлой комнате с одним, но широким, во всю стену, окном . И вот что у нас получилось.

У окна, на высокой подставке, весело зазеленели цветы. В углу справа удобно устроилась тумбочка с телевизором. Рядом с ней засверкал чисто вымытыми стеклами шкаф-стеллаж, а за шкафом заблестело пианино. Напротив с удовольствием заняли места диван и стол. Над диваном уцепились за стенку часы.

Каждой вещи нашлось свое место, и в зале стало очень уютно.

Схема текста-описания

1. Общее впечатление о предмете (явлении).

2. Признаки предмета (явления).

3. Отношение к предмету (явлению).

Рассуждение как тип речи принципиально отличается от описания и повествования. Описание и повествование используются для изображения окружающей действительности, в рассуждении же передается последовательность человеческих мыслей. Главная задача автора при рассуждении – объяснить причины того или иного явления, события, его сущность (причинно-следственная связь).

Рассуждение обычно состоит из трех частей. 1. Утверждение (тезис), которое нужно доказать. 2. Обоснование тезиса: приводятся аргументы (примеры или аргументы) 3. Вывод на основе примеров или аргументов.

Основные вопросы, которые мы задаем при рассуждении:

1. Почему это есть?

2. Почему это произошло, случилось?

3. Почему так?

Специфика вопросов ПОЧЕМУ? отражает суть рассуждения – доказать истинность какого-либо положения (тезиса) на основе причинно-следственных отношений, доказательств. Используются побудительные, вопросительные и восклицательные предложения, риторические вопросы и восклицания, обращения, повторы, оценочные морфемы, фразеологизмы и т.д.

Доказательство:

Для убедительности и доказательства логической связи используются грамматические формы:

– вводные слова (во-1-х, во-2-х, следовательно, таким образом, наконец…);

– союзы (однако, хотя, потому что, так как, для того чтобы, несмотря на…);

– сложные предложения с разными видами связи и обособленными оборотами;

– отвлеченная лексика и отвлеченные понятия (абстрактные имена существительные).

Пример текста-рассуждения:

Василису назвали Премудрой, потому что она все умела делать: испекла пышный и красивый каравай, соткала за ночь чудесный ковер, одним взмахом руки превратила комнату в озеро с белыми лебедями. Словом, была мастерица на все руки. Поэтому и получила такое прозвище.

Опровержение:

-это доказательство ложности выдвинутого тезиса.

В сочинении можно опровергнуть:

– какое-либо утверждение автора;

– какое-либо утверждение героя текста.

При опровержении должны соблюдаться этические нормы (то есть спор в корректной форме):

– я думаю, что это не так;

– автор прав, но не во всем;

– не думаю, что это верно.

НЕ ЗАБЫВАЕМ!!!

Д.П. Возражение кому?/чему?

Р. П. Возражение против кого?/чего?

В.П. Возражение на что?

Схема текста-рассуждения

1. Тезис.

2. Доказательства (объяснения, примеры).

3. Вывод.

От тезиса к доказательствам

От доказательств к выводу.

Составление текста-рассуждения:

Слово МОРОЗ – имя существительное. (Выдвигаем тезис – это точно сформулированная мысль)

Попытаемся доказать это. (Доказательство)

Во-первых, оно обозначает предмет в грамматическом смысле этого слова, к нему можно задать вопрос ЧТО?

Во-вторых, слово МОРОЗ относится к одному из трех родов, а именно – к мужскому: этот МОРОЗ, крепкий МОРОЗ…

В-третьих, слово МОРОЗ склоняется, т. е. изменяется по падежам: МОРОЗ, МОРОЗА, МОРОЗУ…

В-четвертых, в предложении слово МОРОЗ чаще всего является подлежащим и дополнением. Например: Сегодня на улице МОРОЗ за нос щиплет! Здесь МОРОЗ – подлежащее.

Итак, мы доказали, что слово МОРОЗ – имя существительное, потому что оно обладает всеми признаками данной части речи (Вывод).

Важно! В речевой практике разные типы речи часто сочетаются друг с другом, и в этом случае их описывают, отмечая ведущий тип речи и элементы других типов речи (например, «рассуждение с элементами описания»).

Обобщённая таблица по типам речи:

Упражнение 3. Определи типы речи.

Небо было ясное, чистое, нежно-голубого цвета. Легкие белые облака, освещенные с одной стороны розовым блеском, лениво плыли в прозрачной тишине. Восток алел и пламенел, отливая в иных местах перламутром и серебром. Из-за горизонта, точно гигантские растопыренные пальцы, тянулись вверх по небу золотые полосы от лучей еще не взошедшего солнца. (А. И. Куприн)

И вдруг… случилось что-то необъяснимое, почти сверхъестественное. Мышастый дог внезапно грохнулся на спину, и какая-то невидимая сила повлекла его с тротуара. Вслед за этим та же невидимая сила плотно охватила горло изумленного Джека… Джек уперся передними ногами и яростно замотал головой. Но незримое «что-то» так стиснуло его шею, что коричневый пойнтер лишился сознания. (А. И. Куприн)

Имя Гвидон («Сказка о царе Салтане») явно не русского происхождения. В его звучании угадывается итальянское имя Гвидо. Иноязычное происхождение можно усмотреть и в имени царя Дадона («Сказка о золотом петушке»). Все прояснится, когда мы обратимся к знаменитому рыцарскому роману о подвигах рыцаря БОВО Д'АНТОНА, в котором действуют и «славный король Гвидон» и «король Дадон» (док-во), ведь именно оттуда, судя по всему, Пушкин взял эти имена.

Стили речи

Стиль – это система языковых средств и способов их организации (КАК РАССКАЗЫВАЕМ и КАКИЕ СЛОВА ИСПОЛЬЗУЕМ), которая используется в определенной сфере человеческого общения (общественной жизни): сфере науки, официально-деловых отношений, агитационно-массовой деятельности, словесно-художественного творчества, сфере бытового общения.

Стили речи делятся на:

– Разговорный (бытовая, неофициальная обстановка)

– Я вчера себе купил новую мышь, новую «клаву», а «вебки» в торговом центре мне не понравились. Что-то непонятное там … Посмотрю на неделе в другом магазине. А пока «перебьюсь» без камеры.

– Научный (сообщает скупо о научном факте, без отступлений)

Исходя из результатов эксперимента, можно сделать заключение, что объект имеет мягкую однородную структуру, свободно пропускает свет и может изменять ряд своих параметров при воздействии на него разности потенциалов в диапазоне от 5 до 33 000 В. Исследования также показали, что объект необратимо изменяет свою молекулярную структуру под воздействием температуры свыше 300 К. При механическом воздействии на объект с силой до 1000 Н видимых изменений в структуре не наблюдается.

– Официально-деловой (официально принятый в чиновничьей среде)

Я, Иванов Иван Иванович, выражаю свои искреннюю благодарность сотрудникам компании ООО «Пример», в частности, Сидорову С.С. и Пупкову В.В. за высокий уровень качества обслуживания и оперативное урегулирование всех спорных моментов прямо на месте и прошу поощрить их в соответствием с условиями коллективного договора ООО «Пример».

– Публицистический (газетный)

Ученым лаборатории ХХХ удалось совершить нечто! После долгих стараний они все-таки вывели животное, которое сочетает в себе черты внешности и характера как кошки, так и собаки. Этот зверь одновременно верный и своенравный. Он способен защитить своего хозяина, но сделает это не открыто, а хитро, выждав нужный момент. С полной уверенностью можно сказать, что такие животные станут самыми лучшими друзьями в каждой семье.

В лаборатории Х был зафиксирован акт жестокости по отношению к животным. Группа биологов в течение нескольких месяцев проводила изнурительные эксперименты над живыми котами и собаками, в результате чего родился мутант, ранее не виданный миром. Сложно понять, что будет на уме у такого животного, возможно, с его помощью «ученые» постараются захватить власть в государстве!

– Художественный (рисуется картина, а не просто сообщается о факте)

Лейтенант шел по желтому строительному песку, нагретому дневным палящим солнцем. Он был мокрым от кончиков пальцев до кончиков волос, все его тело было усеяно царапинами от острой колючей проволоки и ныло от сводящей с ума боли, но он был жив и направлялся к командному штабу, который виднелся на горизонте метрах в пятистах.

Виды связи предложений в тексте (для всех типов и стилей речи)

Предложения в тексте связаны между собой и по смыслу, и грамматически. Именно связность – обязательный признак текста. Это характерная черта и ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПОНИМАНИЯ (АНАЛИЗА) ТЕКСТА.

Лексические средства связи:

Продумывайте логику перехода от одного предложения (абзаца) к другому.

Лексический повтор – повторение одного и того же слова.

Мы с друзьями построили скворечник и повесили на дерево. Утром скворечник рухнул на землю.

Однокоренные слова (форма слова):

Мы с друзьями построили скворечник и повесили на дерево. Утром в скворечнике поселилась семейство скворцов.

Синонимы:

В лесу мы видели лося. Сохатый шёл вдоль опушки и никого не боялся.

Антонимы.

У природы много друзей. Недругов у неё значительно меньше.

Описательные обороты:

Построили шоссе. Шумная, стремительная река жизни соединила область со столицей.

Грамматические средства связи:

Личные местоимения

А я сейчас слушаю голос древнего ручья. Он воркует диким голубком.

Указательные местоимения (такой, тот, этот, таков)

Над посёлком плыло тёмное небо с яркими, иглистыми звёздами. Такие звёзды бывают только осенью.

Упражнение 4. Впишите пропущенные местоимения.

Антипыч как-то особенно поглядел на ………. и собака сразу поняла человека: ……… звал ………. по приятельству, по дружбе, ни для ………, а просто так, пошутить, поиграть. Травка замахала хвостом стала снижаться на ногах все ниже и ниже и, когда подползла так к коленям старика, легла на спину и повернула вверх светлый живот. Антипыч только руку протянул было, чтобы погладить ………., …….. как вдруг вскочит и лапами на плечи – и чмок, чмок ………….. : и в нос и в щеки и в ………..губы.

Слова для справок: чего, её, его, самые, она, неё, он

Местоимённые наречия (там, так, тогда и др.)

Тропинка петляла по лесу и поворачивала к оврагу. Там весело журчал родник, давая начало полноводной речке.

Союзы (преимущественно сочинительные)

Был май 1945 года. Москва салютовала героям. И радость огнями взлетала в небо.

Частицы

В музее висели шинели. Именно в таких шинелях наши отцы и деды штурмовали Берлин.

Вводные слова и конструкции (одним словом, итак, во-первых и др.)

Ученики говорили об основных вехах творчества А.С. Пушкина. Словом, все остались довольны уроком.

Упражнение 5. Понимание текста на основе определенных видов связи.

1. Из данных предложений составьте текст (выпишите порядок цифр)

1. И охранять природу – значит охранять Родину.

2. Рыбе нужна вода, птице нужен воздух, зверю – лес, степь, горы.

3. А человеку нужна родина. __________________________________

2. Из данных предложений составьте текст (выпишите порядок цифр)

1. А у трав по-разному.

2. Сейчас все растения находятся в оцепенении.

3. Где зимуют почки?

4. У деревьев – высоко над землёю.

5. Но они готовы встретить весну и развёртывать свои почки.

3. Из данных предложений составьте текст (выпишите порядок цифр)

1. Но самыми частыми гостями на кормушке были синицы.

2. Другая синичка – трусиха: улетала при малейшем шорохе или движении в комнате.

3. С рассветом появлялись другие птицы, ночевавшие далеко.

4. Разные птицы гостили в моих столовых.

5. И были не похожи друг на друга.

6. Одна – смелая: порой залетала в приоткрытое окно и склёвывала с подоконника семена.

7. Зимой они прилетали ещё затемно.

4. Найдите предложение с наиболее общим смыслом. Расположите оставшиеся предложения так, чтобы они отражали последовательное развитие мысли, высказанной в первом предложении. Используй необходимые союзы. Соединяйте простые предложения в сложные с помощью слов когда, потому что, однако. Выпишите порядок цифр

1. Этот обычай родился много столетий назад.

2. Мужчина отправлялся в путь только вооруженным.

3. При встрече мужчины, здороваясь, пожимают друг другу правую руку.

4. Человеку, которого не уважают, от которого ждут подлости, руки не подадут.

5. Каждый встречный мог оказаться врагом.

6. Многие привычные вещи обретают совершенно иной смысл, если вспомнить их историю.

7. Открытая ладонь правой руки означала: «Я не держу оружия, давай мирно встретимся и мирно разойдемся».

8. Этот смысл утрачен – осталось правило этикета.___________________________________

Путь к успеху

Как писать сжатое изложение

Сжатое изложение – это форма обработки информации исходного текста. То есть из всего многообразия необходимо в предложенном тексте выделить основное (о чём говорится в тексте) и существенное (о чём говорится внутри каждого абзаца предложенного текста), лаконично и точно изложить суть текста.

В связи с этим возникает необходимость умения избавиться от второстепенной информации (сократить или сжать текст) и передать оставшуюся обобщённую информацию красивым литературным языком (использование средств связи предложений в тексте и средств художественной выразительности).

Помни! Важна не степень сжатия текста, а умение передать содержание текста сжато, кратко: при короткой форме, но не бедном содержании, сохранении основной мысли автора и логической последовательности событий, не искажая характер действующих лиц, имена, события и обстановку.

СОБЛЮДАЙ ТИП и СТИЛЬ РЕЧИ авторского текста

Первое и самое важное – это умение понять текст. Выделить в нем главную информацию:

Среди "содержательных" приемов основными являются:

1) разделение информации на главную и второстепенную, исключение несущественной и второстепенной информации;

2) сжатие исходной информации за счет обобщения (перевода частного в общее).

Сжатое изложение проверяет:

1) умение слушать и адекватно воспринимать информацию, содержащуюся в тексте;

2) умение обрабатывать воспринятую информацию, выделяя в ней главное;

3) умение письменно передавать обработанную информацию.

Проверка этих трёх основных умений легла в основу системы критериев оценивания.

Упражнение 6. На выделение главной информации.

Любители понаблюдать за живой палитрой осенних листьев обратили внимание на то, что она потускнела, и пришли к такому выводу: глобальное потепление климата планеты влияет на интенсивность окраски осенней листвы. Изучая, каким образом климат влияет на цвет листьев, учёные пришли к выводу, что при засухе листья коричневеют и опадают, а при облачной погоде в листе замедляется образование красного пигмента. Таким образом, интенсивность цвета осенних листьев зависит от погоды.

1) Любители понаблюдать за живой палитрой осенних листьев отмечают, что при засухе листья коричневеют и опадают, а при облачной погоде в листе замедляется образование красного пигмента.

2) Учёные пришли к выводу, что глобальное потепление климата влияет на интенсивность окраски осенней листвы.

3) Интенсивность цвета осенних листьев зависит не от глобального потепления климата, а от погоды.

4) На интенсивность окраски осенней листвы влияет как глобальное потепление, так и погода.

Греки украшали керамические изделия орнаментальной и сюжетной росписью, в том числе сценками из повседневной жизни. Эти изображения дали учёным представление о том, как выглядели древние греки, что носили, какие у них были дома и мебель и какую жизнь они вели. Именно поэтому керамические сосуды имеют большое значение в археологических исследованиях.

1) Изображения на керамических изделиях дали археологам представление о жизни и быте древних греков.

2) Керамические сосуды имеют большое значение в археологических исследованиях, так как греки украшали их орнаментальной росписью.

3) Керамические сосуды дали учёным представление о том, какого уровня достигло развитие ремесла в Древнем Риме.

4) Для украшения керамических изделий древние греки широко использовали сюжетную живопись.

Основные языковые приёмы компрессии (сжатия) исходного текста (ЗИС):

1. Замены:

– замена однородных членов обобщающим наименованием;

– замена фрагмента предложения синонимичным выражением;

– замена предложения или его части указательным местоимением;

– замена предложения или его части определительным или отрицательным местоимением с обобщающим значением;

– замена сложноподчинённого предложения простым и сокращение сложного предложения за счет менее существенной части;

– перевод прямой речи в косвенную.

2. Исключения:

– исключение повторов;

– исключение фрагмента предложения;

– исключение одного или нескольких из синонимов;

– пропуск предложений с описаниями и рассуждениями;

– сокращение отдельных членов предложения, некоторых однородных членов предложения; пропуск предложений, содержащих

3. Слияния:

– слияние нескольких предложений в одно;

– образование сложного предложения путем слияния двух смежных предложений, повествующих об одном и том же предмете речи. Синтаксическая компрессия предусматривает сжатие предложения при помощи пропуска сказуемых, неполноты, бессоюзия, пропуска логических звеньев высказывания.

Применяем на практике.