полная версия

полная версияЛитлабиринты

Дальше можно и не размазывать: как в «Столице» повесть не вышла, так и в «Современнике» тоже начался глобальный кризис, планы издательские взялись ужимать-сокращать в основном за счёт молодых и неизвестных, а вскоре критику и вовсе перестали издавать – не рентабельно…

И всё же Судьба упёрлась и решила-таки настоять на своём: нет, первой книжкой Наседкина будет непременно нон-фикшн! Если не критика в чистом виде, то хотя бы – литературное краеведение. Так и вышло. Тамбовское издательство «Новая жизнь» (о котором здесь упоминалось) вдруг и неожиданно заказало выпускнику Высших литературных курсов создать-написать очерк истории тамбовской литературы для издания отдельной книжкой и выдало аванс. Кто ж откажется? Покопался в библиотеках, изучил вопрос, набрал материала и выдал на гора 3,5 авторских листа под названием «От Державина до…». Вскоре труд мой оформился и материализовался в симпатичную книжечку-брошюру, вышедшую тиражом 3000 экземпляров в марте 1993 года – за 8 месяцев до «Осады».

Но если критика как жанр сдувалась и теряла позиции в 1990-е всё больше, то литературоведение вообще и достоевсковедение в частности ещё держались. В моём неродившемся московском сборнике раздел «О Достоевском» был самым весомым и самым хвалимым. Я понимал, что пора писать о Достоевском свою книгу. Своеобразной репетицией стала книжечка-брошюрка «Ф. Достоевский. “Преступление и наказание”», созданная опять же по заказу, но уже московского «Голоса» и вышедшая в 1997-м в серии «Школьникам и студентам». Но это была именно репетиция, книжечка-проба, ибо я уже вовсю работал без всяких заказов и авансов над текстом книги-исследования под названием «Самоубийство Достоевского». Можно было бы сказать – это был каторжный труд (четыре года, пусть и с перерывами), но язык не поворачивается. Это был сладостный вдохновенный труд! Я в процессе всё более и более понимал-убеждался, что получается-рождается новая и увиденная под необычным углом биография Фёдора Михайловича. Тут, пусть и нескромно, но надо сказать-упомянуть, что ни единая биография Достоевского в ЖЗЛ (а их целых три – Л. Гроссмана, Ю. Селезнёва и, совсем новая, Л. Сараскиной) мне не нравится, у каждой свои недостатки, но единый и главный для всех – язык, стиль повествования: нечто научно-литературоведческое, академическое, засушенное. А о Достоевском надо писать как Игорь Волгин, спецкурс которого я посещал, учась на факультете журналистики МГУ, и которого называю своим учителем именно и в первую очередь в этом: он подсказал мне своим творчеством, что о Достоевском можно писать увлекательно, читабельно – сюжетно. Тогда, в мои студенческие годы, Игорь Леонидович как раз создавал свою главную книгу «Последний год Достоевского», рассказывал нам на семинарах о своих находках-открытиях в ходе работы, читал только что написанные главы – это было нечто. Потом я неоднократно перечитывал уже вышедшую книгу «Последний год Достоевского» и каждый раз получал неизъяснимое (одно из любимых словечек Фёдора Михайловича) удовольствие. Добавлю для истории, что, спустя годы, я, можно сказать, отблагодарил Волгина за его давние чудесные уроки, привезя ему из Черногории издание на сербском языке «Последнего года Достоевского», о котором он даже не знал…

Но это будет потом, а пока, закончив компьютерный набор своего «Самоубийства Достоевского», я, как водится и по уже устоявшейся привычке, взялся рассылать рекламные блоки по журналам и издательствам (в сорок адресов!). Пока столичные и питерские снобы изучали моё предложение, вдруг (ну никак без этого словца!) наклюнулась перспектива в Тамбове, в родимом университете имени Державина, где я продолжал подрабатывать редактором издательства и с некоторых пор стал ещё и соискателем на степень кандидата филнаук на кафедре истории русской литературы. Так что, как говорится, сам Бог велел хватать шанс под уздцы. (Ха, шанс – жеребец, что ли? Это что-то новенькое!) Подал заявку, получил принципиальное согласие руководства кафедры, издательства и университета, собрал под одну обложку всё ранее написанное о Достоевском и новую книгу про самоубийство в толстенный кирпич (545 страниц!), сам создал макет, сам оформил обложку, дал название «Достоевский: портрет через авторский текст», поставил подзаголовок-определение «Монография», и к 180-летию со дня рождения Достоевского детище моё вышло тиражом… 67 (шестьдесят семь), но зато нумерованных экземпляров.

С этим своим пухлым детищем я, по приглашению И. Волгина, поехал в декабре 2001 года в Москву на Международный симпозиум «Ф. М. Достоевский в современном мире», выступил там с докладом «Тема самоубийства у Достоевского», который, в свою очередь, затем был опубликован в престижном «Литературоведческом журнале» Российской академии наук (2002, № 16).

– Гордись, вьюнош! – говорил я сам себе, надувая щёки. – Радуйся!

– Ага, «радуйся»… – отвечал я сам себе плаксивым голосом. – А книга «Самоубийство Достоевского» всё лежит – столичные издательства вон как кобенятся-отфутболивают!..

И правда, эти сучьи дети (я имею в виду издателей-снобов) почему-то не поддавались на приманки рекламного блока. А ведь одна аннотация – это ж «Песнь песней» в прозе!

Предлагаю для издания книгу «Самоубийство Достоевского» («Тема суицида в жизни и творчестве писателя») объёмом 25 а. л. По существу, это – портрет и судьба, жизнеописание и анализ творчества гения сквозь призму темы, которая волновала-тревожила его всю жизнь и прошла сквозной красной нитью (канатом!) через всё его творчество.

Повествование-исследование написано нормальным языком и, несмотря на литературоведческий фундамент, читается, без преувеличения, как биографический роман с напряжённым сюжетом и неожиданным финалом.

Фрагмент книги и содержание дадут более-менее полное предварительное представление о ней…

Названия глав в содержании – это тоже сплошная интрига!

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I. Маленький герой, или Первый дебют

Глава II. Хождение в Мёртвый дом

Глава III. Под красной шапкой, или Первая любовь

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава IV. Второе рождение

Глава V. Путь в классики, или Семейное счастье

Глава VI. Эмигрант поневоле

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава VII. Бесы, или Возвращение домой

Глава VIII. Исповедь горячего сердца

Глава IX. На разрыв аорты, или Открытый финал

Короче, не понимал я зажравшихся московско-питерских издателей: ну почему бы не заинтересоваться, не прочесть хотя бы весь текст?!

Впрочем, справедливости для всё же вспомню-напомню, что в двух издательствах – в «Голосе» и «АСТ» («Астрели») – книгу прочли-изучили и издавать в принципе готовы были, но радости от этого не прибавлялось: и там, и там, по уже упомянутым причинам, надежды-перспективы были жидкие…

Читатель ждёт уж слова «вдруг» – на, вот возьми его скорей!

Именно вдруг случилось очередное чудо, почти как с «Локидом». Я разыскивал с помощью Интернета (к слову, сейчас этот термин стали писать со строчной буквы – по-моему зря, это же своеобразная Вселенная!) новые издательства для своих предложений и обнаружил некий «Вердикт», который, как уже понятно из названия, специализировался на детективном чтиве. Я сделал запрос с рекламным блоком: а не хотите ли, мол, издать мой сборник криминальных повестей «Всех убить нельзя»? Через какое-то время ответил сам владелец частного издательства П. Ульяшов: это интересно, присылайте весь текст…

Весь текст так понравился Павлу Сергеевичу, что он, вскоре обрадовав меня (будем издавать!), тут же предложил:

– Присылайте ещё что у вас есть.

Я, естественно, тут же отослал в «Вердикт» файлы сборника рассказов «Наша прекрасная страшная жизнь» и на всякий случай «Алкаша», честно предупредив, что роман только что вышел в «АСТ»…

У каждого более-менее профессионального писателя (то есть, не графомана) обязательно есть читатели, ставшие почитателями его творчества, доброжелательно воспринимающие практически всё им написанное. У кого-то (того же Достоевского) их десятки миллионов, у кого-то (того же Астафьева) – десятки тысяч, у кого-то, в том числе и у меня, несколько десятков.

И это просто подарок Небес, если в число таких читателей-фанатов попадает издатель. В моей судьбе уже был один такой читатель-издатель, Пётр Алёшкин, и вот появился второй – Павел Ульяшов. Эх, повернись обстоятельства по-другому и стань он владельцем не маленького «Вердикта», а гигантского «Эксмо» или того же «АСТ» – я давно бы уж был растиражирован, раскручен и прославлен…

Павел Сергеевич пришёл прямо-таки в восторг от моей прозы (это констатация факта) и без колебаний обещал издать первую мою криминальную книгу уже в ближайшее время. Правда, пока небольшим тиражом, ибо «Вердикт» ещё никак не мог набрать обороты в жестокой конкуренции с издательствами-гигантами и боролся за выживание. Вот тут и случился-произошёл тот внезапный поворот в издательском лабиринте, который привёл в итоге совершенно к неожиданным и, в общем-то, чудесным результатам. Павел Сергеевич мне позвонил и сообщил новость: ему предложили место главного редактора в новом и уже процветающем издательстве «Алгоритм», и он вынужден согласиться – «Вердикт» прекращает своё существование.

– Значит, книга моя выйдет в «Алгоритме»? – резонно спросил я, памятуя об истории с «Алкашом».

Ульяшов тяжко вздохнул:

– Увы, Николай, «Алгоритм» прозу не издаёт, только – нон-фикшн. Но я буду ваши рукописи в другие издательства предлагать…

Павел Сергеевич действительно пытался потом до самой своей внезапной кончины (умер он в октябре 2004-го), что называется, пристраивать мои вещи в другие издательства, в частности, это именно он отдал мою «Джулию Робертс» в «Зебру М», где я получил даже аванс и книга чуть было не вышла…

Ну а в тот раз не успел я скукожиться депрессивно от плохой вести, как Ульяшов вернул меня к жизни простым вопросом:

– У вас есть что-нибудь помимо прозы?

Да как нет, врубился я, да вот же книга о Достоевском готовая лежит и ждёт благосклонного издателя!

В «Алгоритме» уже вскоре со мной заключили договор на «Самоубийство Достоевского» и обещали издать быстро – издательство новое, современное, стремительное, амбициозное. И действительно, дело продвигалось стремительно, но, как оказалось, лимит подарков ещё на этом не исчерпался. Когда приехал я в Москву и разыскал «Алгоритм», Павел Сергеевич Ульяшов (с которым я уже ранее виделся-встречался) повлёк меня для знакомства и важной приватной беседы к директору издательства С. В. Николаеву. Развивающаяся ситуация продолжала аукаться с уже пережитым мною в «АСТ» – Сергей Васильевич тоже сделал мне головокружительное предложение:

– Мы начинаем большой проект издания персональных энциклопедий русских писателей. Уже готовятся энциклопедии Гоголя, Булгакова. Не возьмётесь ли вы за энциклопедию «Достоевский»?

– Один??!!! – опешил я.

– Конечно, один, – спокойно подтвердил директор. – Нам нужна персональная во всех смыслах энциклопедия, не только об одном классике, но и АВТОРСКАЯ. Судя по «Самоубийству Достоевского», материалом вы владеете…

Естественно, я и на этот раз наотрез и категорически отказался. Да это просто невозможно! Я знал, что над Лермонтовской энциклопедией (единственной на тот момент персональной) в советские времена целый отдел из докторов и кандидатов филнаук Института русской литературы работал несколько лет, а тут одному управиться за полтора-два года?!

Ульяшов и Николаев уговаривали меня как девочку целый час. Сумасшедших авансов не сулили, но зато били на самолюбие, на авторское тщеславие: мол, никто кроме вас не напишет нормальную энциклопедию, для массового читателя, чтобы её можно было читать увлекательно, как художественную книгу…

В конце концов, устав сопротивляться, я пообещал подумать и ответить окончательно через неделю. Дома, всё ещё не веря самому себе, что соглашусь, просмотрел все накопленные по Достоевскому материалы-записи, в библиотеке изучил Лермонтовскую энциклопедию, сразу понял, что подобный засушенный «гербарий» уж точно делать-создавать не стану, набросал примерную схему-композицию своей энциклопедии, если только соглашусь за неё взяться…

И – согласился! Окончательно подвигли меня на это два существенных обстоятельства: 1) работа над романом «Меня любит Джулия Робертс» близилась к финишу, и опыт подсказывал, что пора переключиться с прозы на литературоведение, 2) незадолго до того у меня появился шикарный CD-диск со всеми текстами Достоевского, который мог существенно облегчить и ускорить процесс…

Первый абзац непосредственно текста появился в компьютере 14 июня 2001 года, и начал день за днём формироваться-длиться один из лучших и насыщенных отрезков моей жизни-судьбы размером в полтора года – с Достоевским, в мире Достоевского. Поначалу дело шло со скрипом, мучительно, но затем, по мере окончательного прояснения концепции энциклопедии, выработки формы и стиля, родилась уверенность в успехе, и стремительно помчались дни, вечера, а порой и ночи работы, что называется, не разгибаясь. В середине декабря следующего года файл с полным текстом был доставлен в «Алгоритм» (и тогда же получены авторские экземпляры только что вышедшего «Самоубийства Достоевского»), затем добавились ещё и файлы более двухсот иллюстраций, которые удалось найти-подобрать, а в мае 2003-го я уже имел счастие держать в руках томище энциклопедии «Достоевский» с издательской аннотацией на обороте титула, которая для сердца автора звучала наградной грамотой:

Впервые в мировом достоевсковедении под одной обложкой собраны сведения практически обо всех произведениях и героях Достоевского, людях, окружавших писателя, понятиях, так или иначе связанных с его именем. Это – своеобразный путеводитель по необъятному миру Достоевского. Издание написано популярным языком и адресовано всем любителям творчества великого писателя – самому широкому кругу читателей.

С этим фолиантом поехал я на очередной Международный симпозиум Фонда Достоевского, где выступил с докладом «Энциклопедия “Достоевский”: принцип построения». А принцип этот действительно был новаторским. Отказавшись от традиционного для всех энциклопедий сквозного алфавитного выстраивания статей, я разделил их на три основных раздела: «Произведения», «Персонажи» и «Вокруг Достоевского». По-моему (да и по мнению большинства рецензентов и читателей) это сделало работу с энциклопедией весьма удобной.

Энциклопедия «Достоевский» настолько выделялась в моём творческом багаже объёмом, уникальностью и, скажем так, престижностью, что я впервые в жизни согласился на предложение устроить презентацию, чего никогда не делал ни до, ни после. Честно говоря, меня слегка смешит суета иных сотоварищей по писорганизации (а уж о самодеятельных авторах и не говорю!), которые, выпустив книжку-брошюрку со стишками или десятком рассказов тиражом сто-двести экземпляров, тут же устраивают пышную презентацию вселенского размаха – с пригласительными билетами, выспренними речами, фуршетом… Терпеть этого не могу!

Но тут меня друзья-соратники и руководители Общества любителей книги просто уговорили: мол, не имеешь права отказаться от презентации: это же – ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, это же – ДОСТОЕВСКИЙ, это же – СТОЛИЧНОЕ ИЗДАНИЕ! Это же не только престиж автора, это престиж Тамбова, всей Тамбовщины!..

Согласился.

И, в общем-то, не пожалел. Презентация прошла в актовом зале тамбовской мэрии, он был полон, в первом ряду – сам мэр, председатель городской Думы, начальник управления культуры, корреспонденты газет, три телекамеры, представитель облрадио с микрофоном… Сладкие речи лились рекой, фамилии Достоевский и Наседкин то и дело звучали рядом, через запятую (а одна пылкая дама даже обмолвилась: «Николай Николаевич Достоевский написал замечательную энциклопедию!..»), – чего ещё надо, чтобы в кои веки потешить авторскую душу? А один штришок в ходе презентации и вовсе умилил чуть не до слёз чуйвствительную душу автора и некоторых гостей презентации. Оказывается, буквально накануне в киосках тамбовских появился свежий номер центральной газеты «Культура» с огромным фото на первой странице: вагон метро, пассажиры читают книги, в основном, детективы (обложки хорошо видны – Незнанский, Колычев, Кивинов…), а один, симпатичный юноша в очках – мою энциклопедию «Достоевский»…

Вот вам и аннотация!

Через пять лет «Алгоритм» уже совместно с «Эксмо» выпустили второе издание моей энциклопедии. Перед этим она уже была переведена на польский язык и готовилась к изданию в Гданьске.

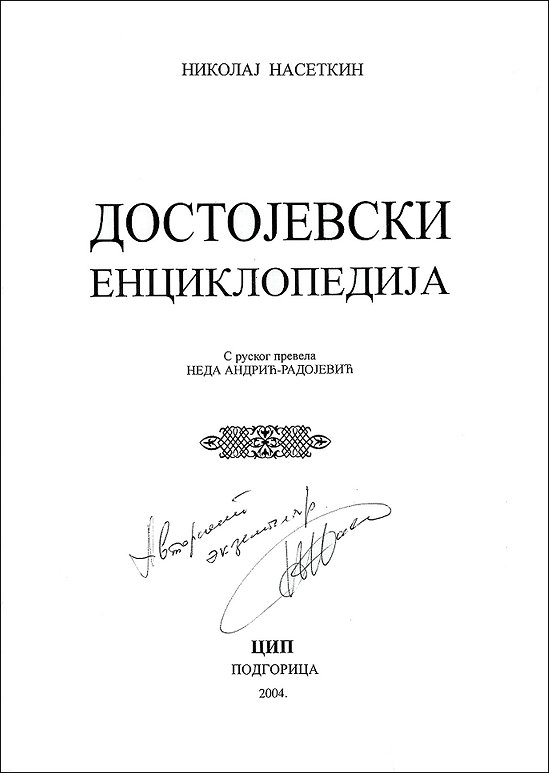

Но самое поразительное, как я узнал с опозданием и совершенно случайно, ещё в 2004 году энциклопедия «Достоевский» вышла на сербском языке в Черногории!

* * *Дело было так.

Я заглянул однажды, уже в 2006 году, на сайт Российской государственной библиотеки (бывшей Ленинки) и решил в каталоге сверить, все ли мои книги там значатся-имеются? Может, кто не знает, что при нормальном, так сказать, официальном издании книги она маркируется по нескольким параметрам: ББК (Библиотечно-библиографическая классификация), УДК (Универсальная десятичная классификация), ISBN (англ. International Standard Book Number – Международный стандартный книжный номер), Авторский знак (условное обозначение первого слова, с которого начинается первый элемент библиографического описания), Копирайт (англ. Copyright) – знак авторского права (C), который ставится на книге перед фамилией автора. Из всех этих издательско-типографских абракадабр ISBN является самым важным – он единственный и уникальный для каждой книги, как отпечатки пальцев у человека. Если такого знака-номера у книги нет, значит она, несмотря даже на красочный переплёт и мелованную бумагу, издана кустарным, любительским, непрофессиональным способом, как правило, за счёт автора и полноценной книгой не является. Подобных изданий сейчас – тьмы, и тьмы, и тьмы! Само собой, в Российскую государственную библиотеку такая кустарная самоделка попасть никак не может. Издательство или типография с каждого тиража книги с ISBN делает обязательную рассылку 16 экземпляров в основные книгохранилища страны, в том числе и в РГБ.

Ну так вот, пошарил я по сусекам каталога главной нашей библиотеки, все свои книги на радость себе там разыскал-обнаружил, даже и нумерованную, но малотиражную «Достоевский: портрет через авторский текст». Все и плюс ещё одну, мне неведомую, экзотическую – Николаj Насеткин «ДОСТОЕВСКИ. Енциклопедиjа» (Подгорица: ЦИП, 2004). Что за мистика? Какой это язык? Яка така Подгорица и где она находица?..

Рифмы рифмами, а вопросы прояснить дюже хотелось. Впрочем, Подгорицу я уже знал – это столица Черногории, которая ранее входила в состав Югославии.

Как раз наметилась поездка в Москву, там я сбегал в бывшую Ленинку и глянул воочию на неведомое чудо. Это действительно оказалось чудом: такой же 800-страничный томище, но, в отличие от московского издания, где фамилия автора значилась только на титульном листе, здесь она красовалась прямо на обложке. С русского на сербский (который тогда был официальным языком в Черногории) труд мой перевела некая Неда Андрич-Радоевич. Имя это мне ничего не говорило, но я уже имел в Черногории, можно сказать, друзей-почитателей – ещё в октябре 2003-го прилетел ко мне чудесный мэйл:

Уважаемый Николай Николаевич!

Недавно мы приобрели великий результат Вашего многолетнего труда. Энциклопедия особенно будет полезна нам – переводчикам и преподавателям русского языка и литературы. В нашей черногорской газете (самой читаемой у нас) недавно мы опубликовали статью, в которой обращаем внимание наших почитателей русской литературы на Вашу книгу. Посмотрите (ссылка). Желаем Вам больших успехов и ждём новых книг.

С большим уважением,

Наташа и Савва Рашович,

преподаватели русского языка и литературы.

г. Подгорица, Черногория.

Они на мой запрос тут же ответили, что Неду Андрич прекрасно знают, дали её электронный адрес. Завязалась интенсивная переписка с Недой. Выяснилось следующее. Она работает в Институте иностранных языков, занимается русской литературой и пишет докторскую диссертацию о творчестве Мережковского. Энциклопедию она купила тоже в Москве, так восхитилась-загорелась, что тут же засела за перевод, нашла и заинтересовала издателя…

В этом месте сведения несколько туманились и в оригинале читались так:

…Владелец Издательского дома Предраг Петричевич. Он не хотел Вам написать письмо и сообщить о переводе Энциклопедии, а также не хотел устроить литературный вечер. У нас с ним сложились плохие отношения, но я попробую передать ему Ваши слова и вопрос гонорара…

В конце концов все вопросы, препоны и недоразумения утряслись, Неда ещё подключила к процессу и декана своего факультета, он организовал-оплатил от имени Института иностранных языков мне приглашение в Черногорию, и во второй половине октября 2006 года я провёл там незабываемую неделю. Милые черногорцы оплатили мне авиаперелёт в оба конца, номер-люкс в лучшей гостинице Подгорицы и даже проезд мой на поезде от Тамбова до Москвы и обратно, а господин Предраг Петричевич, прижатый к стенке, выплатил всё же мне постфактум солидный гонорар в евро (это коммерческая тайна, но могу признаться, что сумма была едва не больше, чем за два российских издания вместе взятых, хотя черногорский тираж был намного скромнее даже одного), кормили меня на убой и дополнительно устроили в мою честь два званных обеда в лучших ресторанах города, Неда и её муж Йован показали мне всю Подгорицу и даже свозили на автомобиле к побережью, в Будву, где я искупался в прозрачном до невероятности и ещё тёплом в октябре Адриатическом море…

Но главное-то даже не это, главное то, что в стенах этого самого Института иностранных языков прошла сначала очень душевная презентация энциклопедии, а на следующий день я выступил перед студентами и преподавателями с лекцией о Достоевском. Большинство слушателей вполне понимало по-русски, но мою речь синхронно переводила Неда, что придавало действу торжественности. Немудрено, что я чувствовал-ощущал себя как какой-нибудь Евтушенко, или, прости Господи, Аксёнов – щёки, наверное, сами собой слегка надувались…

Черногория стала своеобразной премией-наградой. И, завершая рассказ об энциклопедии «Достоевский», похвалюсь ещё одной наградой, которая дороже мне всех медалей и денежных премий. Это дарственный автограф автора на форзаце книги «Колеблясь над бездной»:

Дорогому Николаю Николаевичу Наседкину, писателю-энциклопедисту, глубоко проницающему нашего общего героя, с лучшими пожеланиями, сердечно. Игорь Волгин. 22.02.07.

Ну и чтобы уж совсем поставить точку в этой главке упомяну ещё, что за энциклопедию Достоевского я получил очень славную награду – медаль и диплом премии «Хрустальная роза Виктора Розова». Награждение проходило в стенах театра МХАТ на Тверском (Доронинского), и во время церемонии случился трогательный эпизод, ставший приятным, выражаясь по-нынешнему, бонусом к награде: когда я, получив её, пунцовый от радости и волнения, закончил свой ответно-благодарственный спич, с первого ряда вскочил и выскочил на сцену один из членов премиальной комиссии Михаил Ножкин – безмерно уважаемый мною (и не только!) поэт и артист. Он кинулся обнимать меня и пылко поздравлять:

– Молодчина, Николай! Такую энциклопедищу прекрасную создал! Поздравляю!..

Сразу понятно – это человек Достоевского!

Чуть позже, за банкетным столом, захмелевший совсем не от вина (хотя бокал и выпил – ну как не позволить себе по такому случаю!), я вдруг вспомнил-подумал: а ведь где-то в глубинах этого здания есть кабинет Татьяны Васильевны Дорониной, хозяйки-царицы МХАТа, и там на столе лежит моя пьеса «Город Баранов»…

Но это уже совсем новый поворот в нашем лабиринте.

Титульный лист энциклопедии «Достоевский»

на сербском языке с автографом автора.

3. Драма драматурга

Ну вот почему одно произведение рождается в виде повести или романа, другое – в виде пьесы? Тот же Достоевский в одном из писем сформулировал это так:

Есть какая-то тайна искусства, по которой эпическая форма никогда не найдёт себе соответствия в драматической. Я даже верю, что для разных форм искусства существуют и соответственные им ряды поэтических мыслей, так что одна мысль не может никогда быть выражена в другой, не соответствующей ей форме…

Сам Фёдор Михайлович, что называется, на заре туманной юности сочинил две драматические пиесы, от которых сохранились лишь названия – «Мария Стюарт» и «Борис Годунов» – да свидетельства очевидцев, слышавших отрывки этих текстов в исполнении автора. Не слабо? Юный Достоевский, взяв сюжеты и даже названия известных пьес Шиллера и Пушкина, пытался создать свои оригинальные драматические произведения. Слава Богу, оставил-бросил сии опыты неоконченными. Позже, сразу после каторги и солдатчины, Достоевский сочинил две совершенно водевильные по содержанию и композиции повести, «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково и его обитатели», которые вскоре уже были поставлены на сцене и с тех пор второй век уже с неё не сходят. И вообще практически все основные произведения Достоевского были инсценированы и экранизированы, потому что сами так и просятся на сцену или экран, ибо созданы по всем законам драматургии. Но сам Фёдор Михайлович категорически открещивался от стези и славы драматурга, сам свои романы для театра не переделывал.