полная версия

полная версияЛитлабиринты

Ребята, да это же извращение какое-то и может нравиться только извращенцам!

Право, хочется идею предложить: может, отказаться тамбовскому театру не только от местных авторов, но пойти ещё дальше – показывать только антрепризные гастрольные спектакли с участием непременно московских, питерских, а то и забугорных лицедеев? Известные раскрученные актёры наверняка сыграют интереснее, и зрителей привлекут намного больше…

* * *Но вернёмся чуть назад.

На волне фестивального успеха первого моего драматургического опыта, вдохновившись, я написал-сочинил новую пьесу, вернее – «Сцены виртуальной жизни в 20 гликах» под названием «Джуроб» («Jurob»). Понятно, что создана она была по мотивам виртуального романа «Меня любит Джулия Робертс». Никогда бы не решился я на такую авантюру (ну где в России и тем более в Тамбове найти артистку, которая сыграла бы саму Джулию Робертс?!), если бы не уроки «Любимовки» и «Новой драмы». Там иные авторы такое в своих пиесах предлагали-заворачивали, что и представить трудно, как всё это можно воплотить на сцене. Однако ж девиз молодых и дерзких драматургов был прост: моё дело сочинить пьесу, а уж дело режиссёра придумать, как воплотить её на сцене!

Ну так вот, сочинить-то я смело сочинил, но после начавшейся волынки с «Городом Барановом» понял, что дело это безнадёжное и с сочинением следующих драм и «сцен» решил погодить. Новую пьесу мою опять сразу поддержал Григорий Заславский, написав мне после прочтения, что «написано смешно и здорово!». Съездил с «Джуроб» ещё на следующий фестиваль «Любимовка», получил очередной диплом, отдал распечатку «Сцен виртуальной жизни» тогда ещё директору театра А. Нешко (по его просьбе) и опубликовал свои драмопыты, дабы хоть читатели познакомились с ними: «Город Баранов» в газете «Город на Цне» и сборнике «Вчера и сегодня (Родной город в прозе и драматургии тамбовских писателей)», а «Джуроб» в «Тамбовском альманахе», разместил их на театральных интернет-ресурсах…

К слову, спустя длительное время после шума вокруг первой моей пьесы наклюнулся ещё один шанс. В декабре уже 2011-го получил я по электронке мэйл:

Здравствуйте, Николай Николаевич.

Меня зовут Станислав Казаков и я являюсь молодым режиссёром в Малом Драматическом театре «Театрон» г. Екатеринбург. В руки мне попал текст пьесы «Город Баранов», и после прочтения у меня появилось желание поставить её на нашей сцене. Поэтому, я прошу Вашего разрешения на постановку пьесы. Разумеется, я готов ответить на все Ваши вопросы…

На все мои вопросы молодой уральский режиссёр ответил, согласие моё получил и… И исчез. Так и не знаю, может, где-то там в Екатеринбурге чего и репетировалось-показывалось…

Перед этим ещё было и такое предложение по электронной почте:

Здравствуйте, Вас беспокоит Гранина Ольга из дирекции «Золотой Маски»…

Спешу сообщить Вам о новом проекте – драматургическое бюро «Эсхил». Высылаю Вам официальное письмо-предложение о сотрудничестве с «Эсхилом». Если Вы согласны – заполняйте анкету. Получив, заполненную Вами анкету, я вышлю Вам проект авторского договора…

И анкету заполнил, и договор подписал… Что там дальше было – не знаю или не помню… Мне это уже не так интересно. О настроении моём можно судить по признанию из письма от 17 октября 2010 года драматургу Александру Найдёнову в Екатеринбург, с которым я познакомился и задружил на «Любимовке»:

…Да, я действительно с театром завязал. Не только новые пьесы писать не пробую, но даже в прошлом году вышел из состава худсовета нашего драмтеатра и перестал ходить на его премьеры. Мне театр стал неинтересен и в целом: пытаюсь иногда смотреть по «Культуре» спектакли – не затягивает, на 10-й минуте выключаю…

Да, ведь совсем забыл упомянуть, что года два был членом худсовета тамбовского театра, как чокнутый ходил на все премьеры и чего-то там обсуждал, хотя и обсуждать-то было нечего. Ещё и это, вероятно, усугубило разочарование и охлаждение – не до театра стало.

Хотел уж вовсе уйти от темы театра, да вдруг подумал, что иной читатель этих заметок давно уже от нетерпения и любопытства извертелся весь: да неужто, дескать, не пытался наш провинциальный начинающий драматург на столичные сцены пробиться или хотя бы в театры других городов? Да как же не пытался, милые! И лично пьесу завлитам заносил и последние деньги, обливаясь горючими слезами, на почтовые расходы тратил. Штук двадцать распечаток первого действия или пьесы целиком разослал. Глухо. В лучшем случае получал редкие ответы-отказы типа вот такого, из Театра им. Моссовета:

Уважаемый Николай Николаевич!

Мы ознакомились с Вашей пьесой «Город Баранов». Она вполне заслуживает внимания и как драматическая история и как литература.

Однако найти ей сегодня место в нашем репертуаре не представляется возможным…

Да почему это внимания заслуживает, но найти ей места не представляется возможным?! (Это я как бы спрашиваю завлита «Моссовета» Андрея Марковича.) Дай ответ!!! Не даёт ответа…

Впрочем, каким-то ответом и утешением мне стали строки из письма всё того же Саши Найдёнова, когда я пожаловался ему на глухую оборону театров:

Про пьесы. Птушкина, самая поставимая сейчас в России драматуржица, всегда рассылает новые пьесы по 100-150 адресам. Так же, я знаю, делает Коляда (третий номер по числу постановок). И при том у Коляды из 100 с лишним пьес поставлено от силы 30…

Ну, подумал, раз у самого Коляды только одна из трёх пьес до сцены доходит, уж мне-то с двумя моими драмопытами чего ждать – хошь не хошь, надо за третью пьесу садиться, дабы шанс заиметь.

Но, вот именно, было уже «не хошь», к театру я охладел окончательно…

* * *Тут накатила в судьбе моей новая волна интереса к кинематографии.

Я увидел-обнаружил в Сети несколько объявлений о конкурсах сценариев. Взял и переделал пьесы «Город Баранов» и «Джуроб» в киносценарии. Последняя от этого только выиграла! Взялся бы какой-нибудь Михалков или Шахназаров за экранизацию – могла получиться и смешная и трогательная вещь, если подобрать артистку, похожую на Джулию Робертс и обыграть (спародировать) известные сцены из популярных фильмов с её участием. И тема вполне серьёзная: голливудомания, дефицит любви, компьютерное одиночество…

Ну так вот, добавил к двум новым сценариям для компании и оправдания поговорки о Троице, которую Бог любит, ранний киноблин «Всех убить нельзя» и запузырил на конкурсы «Российский сюжет», «Народное кино» и прочие.

Впечатление тоже, что и с театрами – как камни в воду бросил: круги лёгкие разошлись и гладь восстановилась. Какие-никакие отношения вполне романтические началась и какое-то время длились у меня лишь с неким киноагентством «Cinemotion Group» (я это название читал-произносил как – «Синемоушен Групп»). В начале февраля 2006-го из агентства сообщили, что анонсы моих сценариев их заинтересовали и запросили полновесные тексты. Выслал. Вскоре меня порадовали, что сценарии и в полном виде их радуют, но так как они работают не только с российскими киностудиями, надо изготовить «тритменты». Мой разум, понятно, от этого термина завис, но вскоре, после прочтения приложенной инструкции, перезагрузился и снова стал готов к прохождению очередного этапа-испытания. Хотите узнать, что такое «тритмент»? Да, пожалуйста! Может, кому пригодится:

Для того, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей вашего сценария, необходимо прежде всего написать тритмент (treatment).

Тритмент призван рассказать ипоказать вашу историю. Цель тритмента – помочь читателю (будь это редактор, представитель киностудии или телеканала, продюсер или режиссёр) представить себе и эмоционально пережить то, о чём вы рассказываете.

Для этого необходимо помнить о нескольких основных моментах:

– История должна быть изложена в «свободной», повествовательной манере. Примером может послужить письмо к другу, в котором вы оживлённо и ярко описываете произошедшие с вами события.

– Язык тритмента должен быть прост и непретенциозен. Это скорее язык рекламного текста, чем литературного эссе. Основное внимание следует направить не на выразительные средства языка, а на развитие действия. Повествование должно вестись в настоящем времени – тогда читатель быстрее включится в действие.

– Помните, что ваша цель – не описать, а показать сцены. Ваш читатель должен представлять себе, как эта история будет показана на экране.

– Создавая картинки, старайтесь использовать как можно меньше слов. В грамотно написанном тритменте ни одного слова не сказано впустую. Всё повествование подчинено одной цели – вовлечь читателя в рассказываемую историю.

– Не нужно вдаваться в детали и подробности. Человек за один раз способен воспринять ограниченное количество информации. Сфокусируйтесь на основных моментах, которые позволят увидеть историю в целом. Изложите самые яркие эпизоды и тенеобходимые детали, без которых история потеряет смысл и не будет интересна зрителю или читателю.

– Читатель тритмента с самого начала должен представлять себе, о чём ваша история. Если, прочитав первую страницу, он этого не поймёт – вы его потеряете.

– Тритмент – это своего рода трейлер сценария. Он должен не только представлять историю, героев, окружающий их мир, тон повествования. Очень важно, чтобы в нём были отражены незабываемые моменты, которые заставили бы читателя не только прочесть сценарий, но и как можно скорее посмотреть фильм.

Мы предлагаем Вам написать краткий тритмент сценария – объемом 1-2 страницы.

В результате прочтения вашего текста нам должно стать ясно:

– кто главный герой (герои) вашей истории,

– о чём эта история,

– каков основной конфликт и мотивации героев,

– каков драматический потенциал истории.

Мучился я несколько дней (на двух страничках – историю в шестьдесят страниц!) – уж легче новую пьесу написать-сочинить! Однако ж, путём чудовищных усилий и насилия над авторским разумом уплотнил-сократил-сжал свои киноистории до требуемых двух страниц на каждую и отправил. Вот, для удовлетворения любопытства, что у меня получилось, например, из «Города Баранова»:

Тритмент сценария Николая Наседкина «Город Баранов»

Спивающийся журналист и поэт, очнувшись в день своего 40-летия, понимает-осознаёт, что его убьют в ближайшие дни, и начинает отчаянную борьбу за свою жизнь.

Вадим Неустроев просыпается с тяжкого похмелья в своей пустой запущенной квартире, в которой всё продано-пропито, от нахрапистого стука в дверь. Это – Михеич, «пахан» местного розлива. Он требует возврата долга. Выясняется, что за три месяца «знакомства-дружбы» с Михеичем Вадим задолжал ему уже более шести тысяч – сумма для него неподъёмная. Михеич расставляет точки над «i»: или возврат денег, или квартира. Вадим ставит условие: ещё 14 тысяч рублей и два месяца сроку – после этого он квартиру (которая стоит минимум 300 тысяч) освободит. Пахан соглашается: он хочет подарит квартиру Вадима юной Валерии из своей шайки на день рождения, который как раз через два месяца.

Вадим выпроваживает Михеича, рассматривает себя в зеркало, подводит итоги: к 40 годам он стал инвалидом (вместо кисти левой руки – протез), при странных обстоятельствах погибла когда-то безумно любимая, но ставшая вдруг чужой жена, дочь единственная оказалась не родной, и вот его в плотную опеку взяли мафиозные архаровцы, которым нужна его квартира в центре города Баранова…

Вадим звонит своему единственному другу художнику Мите Шилову, они празднуют-отмечают вдвоём день рождения, и Вадим после тостов-разговоров на глобальные темы («Гибнет Россия!..») объявляет другу о своём решении «завязать», очнуться и начать новую жизнь. Митя, конечно, не верит. На намёки Вадима о грозящей ему, Вадиму, опасности почти не реагирует. Но Вадим знает, что в трудную минуту Митя жизнь за него отдаст.

Митя идёт сдаваться грозной жене Марфе Анпиловне, а в квартире Неустроева появляется Валерия. В этой 20-летней «бандитке» особенно привлекает-поражает контраст между вызывающей, яркой, проститутской внешностью и тихой, плавно-скромной, полусонной манерой держаться. Вадим настроен агрессивно, но разговор вдруг поворачивает на поэзию: Валерия увидела в столичном журнале стихи Неустроева. Тот в шоке – сбылась мечта его жизни! И именно сейчас. Между Вадимом и Валерией протянулась какая-то ниточка, но это его раздражает – он выпроваживает её.

Жизнь Неустроева резко меняется. В квартире появляется кой-какая мебель, он одевается по-человечески, посещает клуб анонимных алкоголиков, вновь пишет стихи. Начинает общаться с дочкой Иринкой, живущей после гибели матери у бабушки. И – разрабатывает-формирует план спасения. Он понимает, что если он отдаст квартиру – превратится в бомжа, погибнет; не отдаст – архаровцы просто-напросто убьют его.

Между тем, он всё чаще думает о Валерии. Встречи с ней волнуют его. И её. Однажды она появляется с охапкой обойных рулонов. Вадим мрачнеет: уже своей квартиру считает, хочет сразу в отделанную въехать. Но тут же по реакции-поведению Валерии понимает, что никакого умысла у девчонки нет. К тому же, левое запястье у неё перемотано бинтом: как выяснилось, она вскрыла вены из-за того, что Михеич не выпускал её из дома (понятно, к нему – Неустроеву!). Вадим и Валерия начинают клеить обои, трудятся «по-семейному» до позднего вечера. И вот, так получилось, дело уже доходит до поцелуев-объятий, но Вадим опять говорит себе «стоп»: нет, она из этой шайки, ей тоже доверять нельзя! Уходя, Валерия умоляет Вадима найти деньги, вернуть долг Михеичу и оставляет на столе свёрток – в нём 10 тысяч.

В конце концов, Неустроев находит остальные деньги (продаёт дачу за бесценок), более того, в последний момент находит и выход, как сделать так, чтобы даже в случае его гибели квартира бандитам не досталась – оформил завещание на дочь.

Художник Митя по заказу Неустроева изготавливает-отливает бронзовый протез-кулак весом в полтора кило. Друг готовится вместе с Вадимом идти и на «стрелку», но сам попадает случайно в трагическую и нелепую ситуацию: покупает в магазине электробритву, которая оказывается бомбой – с тяжёлыми ранениями он попадает в больницу.

А между тем, «час пик» наступил. В квартире – Михеич и его подручный Волос, новые хозяева жизни, владельцы всего, как они считают, города Баранова, с одной стороны; Валерия и Вадим, которым в этом городе ещё предстоит жить и любить друг друга, с другой. У Вадима Неустроева в арсенале бронзовый кулак, томик стихов в кармане (который и спасёт его от рокового удара ножом), деньги для возвращения долга и завещание на имя дочери. У мафиозных архаровцев – пистолеты, ножи и тупая уверенность, что победят они…

Вот ей-Богу, дали бы мне денег и полномочия кинорежиссёра – тут же побежал бы снимать фильму по такому убойному трименту!

Через какое-то время после отправки своих сжатых до неприличия киноисторий в «Групп» я приехал по другим делам в Москву и, естественно, отыскал эту киноконтору на Садовом кольце в самом центре столицы. В супер-пупер современном офисе (металл, стекло) меня встретили улыбчивые девушки модельной внешности с ногами, что называется, от ушей, поили за стеклянным столиком кофе-эспрессо, угощали бисквитами, щебетали очень вкусные речи о моих сценариях и тритментах («Ах какие у Вас классные тритменты!»), которые проходят «экспертизу» и «обязательно будут использованы»…

Короче, ушёл я оттуда сытым от кофе с пирожными и обещательных иллюзий. Прошло-минуло, как видим, более десяти лет. Ау, девушки-тритментки, где моё кино?!

А на одном из форумов сценаристов не так давно я вычитал вот такой афоризм: «Тритмент – это пояснительная записка для тех, кто хотел бы украсть у вас идею фильма».

По смыслу – малоутешительно.

В конце этой главы, рискуя вызвать у читателя ассоциации с басней о лисе и винограде (дураки всегда найдутся), скажу всё же твёрдо и осознанно: слава Тебе, Господи, что миновала меня чаша сия! Я имею в виду успешный альянс с театром или кино. Что вытворяют театральщики и киношники с оригинальным литературным произведением, как самовыражаются за счёт автора – думаю, и рассказывать не надо. Какие муки терпят, как здоровье теряют даже самые гениальные драматурги от того, что творят с их пьесами господа театральные деятели, как нелепо порой воспринимает и реагирует на выстраданное автором театральная публика – одна история с премьерой 1896 года «Чайки» в Александринском театре чего стоит!..

Но пора от условностей театра и кино перейти к реальной жизни (но тоже полной своих условностей). Хочу вкратце поведать терпеливому читателю, как литлабиринты судьбы завели меня в писательский «офис», где ровно десять лет занимался я извращением.

То есть совершенно несвойственным мне делом – руководил…

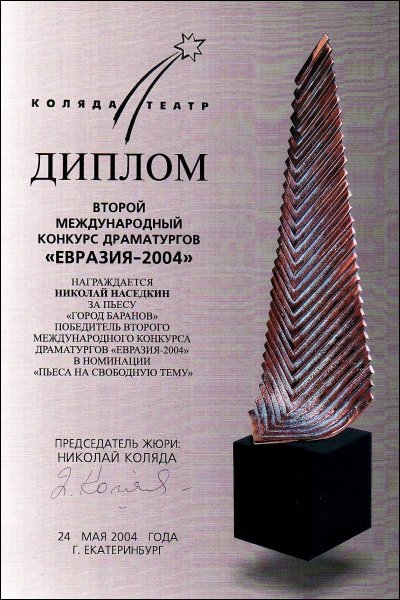

Диплом премии «Евразия-2004».

4. Два срока, или

Десять лет с правом обильной переписки

В пятницу 3 октября 2003 года дееспособные члены Тамбовского отделения Союза писателей России собрались в Доме печати на плановое отчётно-выборное собрание. Из тридцати трёх списочных поэтов и прозаиков таковых оказалось двадцать два человека. Остальные – или инвалиды, не выходящие из дома, или внезапно захворавшие, или живущие в дальних районах и пожалевшие денег на автобус, или пофигисты, вообще не желающие голосовать… Но протокольный кворум собрался.

Само собрание проходило на первом этаже, в конференц-зале, а на 6-м, где собственно и располагалась в комнате площадью 23 квадратных метра писательская организация, в это время родные действующего председателя А. Акулинина накрывали обильный стол с водкой, салом, колбасой и прочими вкусностями для обмывания очередного, уже третьего, избрания его на новый срок в пять лет.

Сам Александр Михайлович вёл собрание, выступал с отчётным докладом, оглаживая свою седую пышную бороду, и был, судя по всему, спокоен, в запланированном ходе вещей не сомневался. Особенно, когда дело дошло до голосования. Соперника-то выдвинули всего одного, да и тот – какой соперник? Смехота! Опыта ни граммулечки, даже в правление никогда не входил, да и сам категорически отнекивается, не хочет на место председателя, отказывается – доподлинно известно…

Итоги тайного голосования стали шоком для обоих: 8 голосов за Акулинина, 14 за Наседкина. Мы с Александром Михайловичем одинаково выпучили глаза, у каждого стукнуло сердце и прилила кровь к лицу. Один потерял в единый миг уже ставшее привычным, дорогим и желанным, второй приобрёл в ту же секунду нечто для себя новое, пугающее и обременительное. Признаюсь, упреждая упрёки, я и кандидатуру свою с голосования только потому не снял, что был уверен, как и мой соперник, – необходимого количества голосов ни за что не наберу.

Никогда не мечтал руководить и командовать. Это просто не моё. В армии как бы был избран и числился комсоргом роты, в университете профоргом группы – вот и весь мой скорбный, вернее пустяшный опыт. Ничем я там не руководил, ничего толком не организовывал, так, взносы собирал да, как водится, с какими-то формальными отчётами выступал.

И вот меня внезапно избрали вождём писательского племени могикан, которое на тот момент находилось буквально на грани краха-исчезновения. По образному выражению патриарха писательской организации прозаика и драматурга Ивана Захаровича Елегечева – она лежала на боку.

Да и то! Когда я сел в кресло председателя (на самом деле – разваливающийся стул) и осмотрелся, а затем и вник в суть дела – сердце моё ещё более скукожилось. Из трёх кабинетов, когда-то принадлежавших писателям, остался один офис и совсем не с офисной мебелью – разваливающиеся столы-стулья, четыре обшарпанных шкафа советских времён, пара мягких рваных кресел и облупившийся сейф. Да, ещё пара сломанных пишмашинок. Просмотр жидких папок с документами, хранящихся в сейфе, оптимизма не прибавил. Писательская организация даже не была зарегистрирована! Формально её как бы и не существовало вовсе!!! Не было, само собой, и счёта в банке. В то время писательская организация по традиции и инерции ещё числилась как бы подразделением областного управления культуры, так что все грошовые финансы (коммуналка, аренда, телефон, чуть-чуть книгоиздание, зарплатишка председателю) проходили через бухгалтерию управления, ну а для потенциальных спонсоров писорганизации прежний председатель, не заморачиваясь, указывал банковский счёт своего частного предприятия «Книжная лавка писателя», где свой бухгалтер имелся.

Вот это и оказалось, может быть, самым сложным, когда управлению культуры уже вскоре окончательно запретили по каким-то там иезуитским законам официально финансировать нашу общественную организацию, и когда я открыл счёт в банке – найти опытного бухгалтера, согласного за небольшое вознаграждение вести нашу убогую, но обильную на бумажные отчёты бухгалтерию.

Но я забегаю вперёд. Сначала я, пересилив себя и отрепетировав жест «протянутая рука» с соответствующей миной на лице, пошёл, что называется, по миру: помогите, люди добрые, кто чем может! Выше уже упоминалось, как однажды я попробовал пойти с протянутой рукой, надеясь после ВЛК найти в Тамбове мецената-спонсора для издания своей первой книги. Быстро выдохся и бросил позорное и бесполезное занятие. Но здесь отступать было некуда, позади целая писательская организация. Пересилил себя – пошёл по кругу с протянутой рукой.

Но прежде мне надо было сориентироваться, чего хоть и сколько просить, пошукал по соседям, заслал письма с просьбой отписать, как они живут – картина нарисовалась достойная удивления и зависти. Как-то ещё с советских времён укрепилась-осталась в генной памяти жажда справедливого равенства: раз в одной стране живём, то и жить должны примерно одинаково. Ага, щас! Оказывается, те же писатели где-то (Орле, Белгороде, Воронеже…) как сыры в масле катаются, а мы, в соседней области, воды с чёрным хлебом вдоволь не имеем. Особенно поразил меня ответ из Белгорода:

Здравствуйте, Николай!

Выполняю Вашу просьбу. Только за последние пять-шесть лет администрации области и городов Белгорода и Старого Оскола выделили писателям бесплатно восемь квартир, а в городе Грайвороне молодой поэтессе, инвалиду первой группы, члену Союза писателей России Жанне Бондаренко горрайадминистрация при содействии губернатора Е. С. Савченко построили дом с приусадебным участком.

Сегодня все без исключения члены Союза писателей, а их 53 человека, состоящие на учёте в Белгородской писательской организации, получают ежемесячные стипендии в размере 1500 рублей каждый.

На издание книг в 2003 году выделено один миллион семьсот тысяч рублей. Таким образом, в течение двух-трёх лет каждый член СП и многие члены литактива имеют возможность издать книгу стихов или прозы.

Писательскую организацию переселили в просторное помещение, оставив за ней старое помещение, в котором разместилось книжное издательство, соучредителем которого является писательская организация…

В 1995 году администрация области приобрела для писательской организации новый служебный автомобиль «Волга», а в 2003 году – новую «Волгу», выделила ставку водителя-механика и средства на приобретение горюче-смазочных материалов и техническое обслуживание автомобиля.

В новое помещение писательской организации администрация области приобрела за свой счёт современную мебель, компьютер, ещё один компьютер в комплекте был подарен литературной студии «Младость», которая работает при писательской организации, управление культуры администрации области подарило пианино для проведения литературно-музыкальных вечеров, факс и некоторую другую оргтехнику.

Помещение писательской организации передано в бессрочное и безвозмездное пользование, организация освобождена от арендной платы, поставлена на бюджетное финансирование области (заработная плата руководителю писательской организации, главному бухгалтеру, водителю, литературным консультантам, уборщице, машинистке), выделяются средства на оплату всех коммунальных услуг и телефонной связи

Учреждена ежегодная областная литературная премия «Молодость Белгородчины», совместно с Союзом писателей России и порубежными областями – премии «Боян», и «Прохоровское поле».