Полная версия

Эссе

Именно они есть та инерционная масса, балласт общества, ограждающая его от резких, гибельных социальных поворотов. Правда, из истории мы знаем и исключения, когда эта масса не ограждала, а вела к гибельным поворотам. Но для этого нужно, чтобы во главе толпы были личности уровня Наполеона, Ленина, Гитлера.

Как бы общество устроено не было, везде и всегда оно выделяет из своих рядов элиту. Понятно, что настоящая элита состоит из представителей, как первой, так и второй групп. В элиту входят: духовные лидеры (как правило, это иерархи церкви, но могут быть и идеологи партийных, или иных движений), научная, военная, техническая, гуманитарная интеллигенция, управленцы и олигархи. Это не значит, что в нее входят все имеющие соответствующие дипломы, или работающие в науке, технике и гуманитарных областях. Принцип формирования элиты другой. Настоящая элита формируется главным образом из приоритета желания служить государству и народу. А еще на базе личных качеств, таких как совести, порядочности и чести. Однако всего этого все же недостаточно, важно еще и то на какой платформе осуществлять это служение. Приемлема только платформа национальная, эволюционная, стоящая на вековых традициях. Что такое власть, может и не глупая, даже состоящая в основном из представителей первой группы, но безродная, забывшая традиции собственного народа, мы увидели хорошо после переворота 90-х годов и отчасти видим сейчас. Развалила она все что смогла: науку, культуру, образование и промышленность.

Теперь вспомним историю России, когда обычные люди одаривались и дворянством, и землей, в основном те, кто верно и талантливо служил государству. Сегодня мы наблюдаем почти то же самое. Почти потому, что люди придя к власти, начинают свою деятельность с того, что окружают себя в первую очередь преданными людьми, то есть даруют дворянство, теперь в основном за преданность лично себе. Преданный, даже не справившись с порученной работой, не способный качественно управлять, будет перемещен по горизонтали и оставлен рядом с хозяином, то есть вольется вместе со своим семейством в ряды номенклатуры. Метаморфоза эта произошла в советские времена и не изжита до сих пор.

Здоровье общества зависит и оттого есть ли в нем настоящая властная элита, или она только ложная. Может получиться так, что если общество искусственное, надуманное, то управлять им будут люди только из второй группы – обыватели, как во времена советские. Тогда самым важным качеством человека была преданность коммунистической идеологии, и как раз людям из этой группы естественнее всего было эту преданность демонстрировать. Преданность эта очень часто находилась в противоречии с интересами народа, нации и государства. В связи с этим громадное количество не только управленцев, но и интеллектуалов; даже кандидатов, докторов наук и писателей были обыкновенными обывателями, и людей из первой группы, то есть интеллигентов, в свою компанию они старались не брать. Сильные независимые личности, даже при лояльности к власти все равно подвергались угнетению.

Ложная элита с задачами управления справиться не могла и закономерно привела советское государство к развалу. Самое страшное может и не развал, он был неотвратим, а то, что ей удавалось на протяжении целых четырех поколений уничтожать представителей первой группы, потенциально очень важную часть элиты общества. А кроме этого, может это самый большой негативный результат их деятельности, перекодировать основную массу обывателей со здоровых национальных ценностей на дьявольские идеологические и попутно сильно понизить нравственный уровень населения. Ну, а так долго, больше семидесяти лет, находились они у власти потому, что была в этой идеологии иррациональная идея жизненно необходимая для ментальности народа и его пассионарности – никому непонятный коммунизм. Целых семьдесят лет потребовалось нам для осознания ее ложности.

Вспомним красноречивый лозунг, приписанный поэтом Ленину – «Каждая кухарка может управлять государством». Результат такого управления – наша сегодняшняя жизнь, в которой лозунг этот все еще работает. Двадцать лет мы умудряемся существовать в сплошном потоке перемен. Закодированная советской идеологией власть искренне думает, что все будет в порядке, если в кресла правильно рассадить чиновников. Ну а когда чиновники выбираются по принципу преданности, то получается как в басне Крылова «Квартет»:

А вы друзья, как не садитесь,

Все в музыканты не годитесь.

Власть думает о чем угодно, но совсем не о благе народа и государства, которым управляет и не о том, что устроение нашего государства нездоровое и бесперспективное. Очевидно, что в здоровом государстве у власти в основном должны находиться представители настоящей элиты, причем людей из первой группы там не должно быть много, поскольку люди именно из этой группы, как правило, имеют независимый характер и свои взгляды. Трудно из таких личностей создать сплоченный управленческий монолит. Очевидно, что сложившаяся на обломках Советского Союза власть в нашей стране сегодня во многом слабее власти бывшей, коммунистической. У той власти была стратегия, идея, они были монолитнее, потому что был во власти недостаток людей из первой группы. В сегодняшней власти очевидный недостаток элиты, перебор представителей первой группы и, конечно, нет стратегии.

Европа. Думаю, для адекватного восприятия сложившейся там ситуации сегодня нет необходимости забираться в историю слишком глубоко. Начнем со средних веков, с зарождения капитализма, экономического механизма позволившего Европе стать мировым лидером в науке и технике. Рывок этот Европа начала совершать, когда власть там принадлежала Церкви (духовным лидерам) и монархам. Есть такое выражение «идти в Каноссу» то есть согласиться на унизительную капитуляцию. Речь здесь идет о замке в Италии, где в январе 1077 г., отлученный от церкви император «Священной Римской империи» Генрих IV униженно вымаливал прощение у римского папы Григория VII и три дня в одежде кающегося грешника простоял у стен Каноссы, добиваясь приема Папой.

Из нашей истории мы знаем, что Дмитрий Донской в 1370 году перед Куликовской битвой приехал в монастырь к Сергию Радонежскому просить благословения.

То есть, и в Европе, и у нас государственное развитие было связано с духовной властью и монархией, причем власть духовная в средневековой Европе находилась выше власти государственной.

Демократия – форма власти капитала. Окрепнув, капитал, не зная предела своей жадности и цинизма, тут же расправился со своими родителями Церковью и Монархией. Сегодня он навязывает миру под видом демократии свою волю силой. Суть та же – беспредельная жадность.

Исторически Россия, территориально частично находясь в Европе, развивалась совсем не европейским путем. Должно быть потому, что занимала громадную территорию со значительно более суровым климатом и находилась на стыке Азии с Европой, а кроме этого была окружена воинственным населением. Народы на границах с Россией, набираясь силы, искушались территориями, богатствами ее, и делали набеги. Россия, сопротивляясь, в попытках выжить, вынуждена была стать единым государством с сильной централизованной властью в лице Царя, (окончательный выбор государственной власти был сделан в 1157 году см. выше) начиная с Петра – Императора, а после переворота 1917-го года – Генерального секретаря компартии. Ничто так не объединяет народ как внешняя агрессия. Этот особый исторический путь развития наработал народам России характер абсолютно противоположный характеру европейских народов.

Сегодня после очередного переворота уже 91-го года властвует у нас как бы либеральная демократия подобная европейской, то есть руководят нами денежные мешки, олигархи. Вариант для нас совсем негодный. Естественно, что все не так, и становиться хуже и хуже. Видим мы и странную картину, то, что наша «демократическая» власть постоянно и, кстати, совершенно естественно кренится в сторону централизации. Так что же за власть должна быть в России?

ЕВРОПА – все государства капиталистические – суть их увеличение прибылей и потребления любой ценой. Компромисс возможен только с теми, кто эту прибыль помогает увеличивать. У реальной власти олигархи, действующие руками «выборных» политиков. Такая власть естественна для населения Европы, соответствует его ментальности. Неразрешимые противоречия в том, что монетарные и гедонистические настроения общества находятся в противоречии с естественным воспроизводством населения, выживанием наций, государств и планеты Земля.

РОССИЯ – все тоже, но негативные процессы идут значительно быстрее потому, что олигархи «от сохи» примитивнее, жаднее и не желают идти на компромиссы с народом (капиталы активно вывозятся за границу уже два десятилетия подряд, например, только в банках Кипра лежит 24 миллиарда долларов наших денег). С другой стороны население еще не перекодировано до конца капитализмом. Реальная власть опять же у олигархов, но все же не в такой степени как в Европе. Государственная власть у нас сегодня привнесена извне и не соответствует характеру населения.

Здоровой перспективы у Европы нет, тем более нет ее у такой России. Если мир все же начнет поправляться, то первые здоровые изменения, несомненно, начнутся в России. Потому, что в ней самая острая политическая ситуация и, самое главное, ментально население не подходит для либеральной демократии, зато очень хорошо подходит к сильной централизованной власти, например монархии.

Европа исторически оказалась проклятием России. Сегодня, очевидно, что путь нашего спасение должен начинаться со спасения от Европы, с отказа от большинства европейских «ценностей» выращенных их феодализмом.

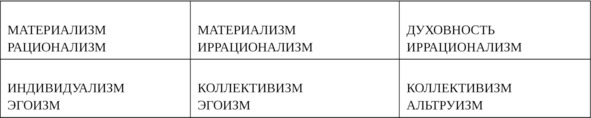

Из таблицы, взятой из книги С. Вальцева6 «Миссия России» хорошо видно, что Россия – антипод Запада. Именно поэтому либеральная демократия нам и не подходит. Мы ориентированы иррационально, антиматериалистически.

Запад Восток Россия

Вариант властной структуры для нас возможен такой – руководитель (монарх под духовным водительством Церкви) и управленцы с интеллигенцией (с обязательным жестким отбором по критериям способности к честному служению и отношения к монархическому строю). Выборная власть – только местное самоуправление. «Денежные мешки» в государственной иерархии не должны занимать высокого места в силу их негативных природных качеств, развращающих население и ведущих каждое государство к нравственной и духовной деградации. Их место должно быть не выше того, что имели купцы в царской России.

Самое главное то, что необходимо, наконец, извлечь уроки из особенностей русской государственности приведшей страну к катастрофе 1917 года и 1991 года. В каждом из этих случаев:

– Страна была мощна экономически.

– Правили страной не Николай II в первом случае и не Горбачев во втором, а двуликая русская интеллигенция.

– Одинаковый сценарий переворота. Предательство главы государства ближайшим окружением и молчаливая поддержка переворота населением.

– Неспособность людей сделавших переворот не только управлять, но и удержать власть.

– Неспособность пришедших к власти принимать стратегические решения, заниматься государственным строительством.

2013 г.О созидательной экономике

Инновации, ускорение научно-технического прогресса, подъем созидательного сектора экономики – это то без чего Россия сегодня не сможет выжить. После кризиса 2008 года понимать это стали многие, а после введения санкций Западом практически все. В связи с этим о рецептах подъема экономики в России говорят даже люди от экономики далекие. «Правильные» речи и наставления руководителей страны на эту тему звучат почти каждый день. Проводятся конференции, выдвигаются многочисленные программы и предложения. А реальных сдвигов как не было, так и нет. Их и не может быть, поскольку говорение и делание вещи совсем разные. В речах прослеживаются попытки найти быстрое решение, принципиально не меняя ничего в схеме управления экономикой. А она сегодня самая худая, какая только может быть, в большой степени брежневская, номенклатурная, то есть та, которая к успеху привести никак не может, причем еще и сориентированная на западный опыт, который у нас никогда не приживется. Время уходит, а понимания, что задачу надо решать, ориентируясь на опыт собственный, и то, что быстрого решения она не имеет, все не приходит. Решить ее, думаю, можно только одним способом – принципиально перестроить все взаимоотношения в созидательных секторах экономики. Необходимо заменить в каждом технически сложном секторе, так называемых менеджеров-управленцев, или же по-другому номенклатурщиков на профессионалов специалистов. Понятно, что найти, подготовить таких специалистов и создать в каждом секторе экономики хотя бы подобие школ быстро не удастся. Но другого пути нет.

Понимание, что главное, а что второстепенное и с чего необходимо начинать может появиться, если рассмотреть как развивалась экономика России в двадцатом веке. Было там два резких подъема и два спада. Чтобы разобраться в причинах, думаю, имеет смысл рассмотреть все.

Так что же это за экономические катаклизмы и чем они были обусловлены?

1. Первый резкий экономический подъем в России наблюдался в 1909—1913 годах, кстати, назван он в специальной литературе «Экономическим бумом». По темпам экономического роста страна в это время вышла на первое место в мире.

2. Второй экономический подъем пришелся на сталинские времена – 1936—1953 годы.

3. Первый экономический спад мы можем видеть во времена – Хрущева 1954—1964 годы.

4. Второй экономический спад резким не был, но был неуклонным и неотвратимым – 1977—1987. Продолжался он десятилетие, как и первый спад.

Убежден, что подъем или спад экономики, в первую очередь, связаны с тем, на какой круг действующих лиц делается ставка высшей властью страны. Если лица выбраны правильно, то будет подъем, а если – нет, то спад. Понятно, что факторов много, есть и независящие от власти. Предлагаю рассмотреть проблему подъема и спада экономики только в ракурсе действующих лиц, на которых власть делает ставку.

1

Рассмотрим подъем экономики в России 1909—1913 годов. В нашей истории он тщательно замалчивается как коммунистами, так и либералами. Возможно, потому, что подрывает их идеологические построения. Вот те обстоятельства, которые стимулировали этот подъем и определяли его особенности:

а) Решающим фактором подъема был экономический рост страны, успехи сельского хозяйства и промышленности;

б) Столыпинская аграрная реформа ускорила развитие капитализма в сельском хозяйстве, а это увеличило спрос на сельскохозяйственные машины, удобрения, кровельное железо и другие промышленные товары;

в) В стране возникло обилие капиталов. Массовые инвестиции происходили во время подъема, а поскольку предыдущий подъем не состоялся, то целых десять лет капиталы в стране накапливались. В это время многие промышленные фирмы, основанные иностранцами, переходили в руки русских капиталистов, и доля иностранного капитала сократилась с 1/2 до 1/3 всех акционерных капиталов.

г) В России было достаточное количество качественных инженерно-технических работников (ИТР).

Эти главные обстоятельства и обусловили особенности подъема. Необходимо отметить и то, что подъем экономики был естественным и логичным, подготовленным предыдущими разумными действиями власти.

Лидировала тяжелая промышленность. Она увеличила производство за годы подъема на 76%. По темпам роста промышленности Россия опережала другие страны – и не только в годы этого подъема. За период с 1885 по 1913 г. среднегодовые темпы роста промышленного производства в России составили 5,7%; США – 5,2%; Германии – 4,5%; в Англии – 2,1%. Занимая пятое место по объему промышленного производства, Россия догоняла лидирующие страны. Россия шла впереди по концентрации производства. Она занимала одно из ведущих мест даже по техническому уровню промышленности. На 100 промышленных рабочих в России приходились 92 лошадиные силы, в Германии – 73, во Франции – 85.

В период между 1890 и 1913 гг. русская промышленность учетверила свою производительность.

Этот технический уровень и прогресс обеспечивали русские ИТР, которых было в России не более 50000, около 10000 из них инженеры. Заработная плата инженеров колебалась тогда от 2 до 8 тыс. рублей в год. В переводе на сегодняшние деньги это от 200 тыс. рублей до 800 тыс. рублей в месяц. Такая высокая зарплата была вполне оправдана, поскольку инженеры были настоящими, можно даже утверждать что лучшими в мире. Инженер мог заработать и больше, если выигрывал конкурс. Все серьезные инженерные работы в России тогда проводились на основании конкурсов.

Чиновник среднего класса, кстати, зарабатывал не более 100 тыс. рублей в месяц по сегодняшним деньгам, а в России «на душу населения» приходилось тогда в 5—8 раз меньше чиновников, чем в любой европейской стране и примерно в четыре раза меньше чем сейчас.

Очевидно, что экономический бум в России проходил на фоне очень высокого социального статуса ИТР, значительно превышающего социальный статус чиновников.

2

Рассмотрим второй экономический подъем, который пришелся на сталинские времена. – 1936—1953 годы. Уделим ему большее внимание, чем первому, поскольку он более актуален для нас. Страна в 30-х годах прошлого века находилась примерно в таком же состоянии, в каком находится сейчас. Производящий сектор экономики, как и тогда, порушен, острая нехватка инженеров. Чем же сталинский подъем был вызван, и каким образом власть его обеспечила?

Ускорению технического прогресса при Сталине способствовала система оплаты труда рабочих и инженерно-технического персонала. Она учитывала меру трудового вклада каждого и ценность этого трудового вклада для всего общества, при этом поощрялся сложный, высококвалифицированный труд. Это касалось не только ученых, инженеров, конструкторов новой техники. Рабочие, например, на своем предприятии могли получать по мере роста своей квалификации зарплату в 4—5 раз превышающую средний уровень. Существовавшая тогда многоразрядная тарифная система позволяла сделать это.

В 1947 году зарплата профессора, доктора наук повышается с 1600 до 5000 рублей, доцента, кандидата наук – с 1200 до 3200 рублей. В научно-исследовательских институтах ученая степень кандидата наук стала добавлять к должностному окладу 1000 рублей, а доктора наук – 2500 рублей. В это же время зарплата союзного министра составляла 5000 рублей, а секретаря райкома партии – 1500 рублей.

Обратите внимание, что это делается сразу после войны, когда стране ой как тяжело. Это ж каким стратегическим мышлением надо было обладать, чтобы принять такое решение, и как же бездарна сегодня власть в России, когда целое десятилетие страна купалась в нефтяных деньгах и палец о палец никто не ударил в плане экономической стратегии страны и экономической безопасности.

Ученые в СССР того времени имели и дополнительные доходы, иногда превышающие зарплату в несколько раз. Поэтому они являлись наиболее богатой и одновременно наиболее уважаемой частью советского общества.

В результате такой политики уже к середине 50-х годов в СССР было наибольшее количество ученых-специалистов в разных областях, а также научных школ, благодаря чему были сделаны выдающиеся открытия мирового значения. В стране, экономический потенциал которой составлял всего 30 процентов от уровня Соединенных Штатов, работало половина всех инженеров мира.

Проекты в технически важных направлениях выполнялись следующим образом. Для каждого проекта руководством организации назначался руководитель, как правило, не занимавший административной должности. Руководитель проекта набирал временный коллектив для выполнения проекта из сотрудников одного или нескольких подразделений организации с согласия руководителей этих подразделений. Иногда в состав этого коллектива могли включаться и сотрудники других организаций, участвующих в проекте. Одного из членов коллектива руководитель проекта назначал своим заместителем. В процессе работы над проектом руководитель мог исключить из коллектива любого члена. Каждый член коллектива независимо от занимаемой должности изначально получал 1 балл, характеризующий долю его участия в работе над проектом. Руководитель получал добавочно 5 баллов, а его заместитель – 3. В процессе работы руководитель мог добавить любому участнику проекта от одного до трех баллов, в зависимости от вклада в проект. Это делалось открыто с объяснением причин всему коллективу. Рационализаторские предложения, обеспечивающие сверхплановые показатели проекта оценивались в 3 балла, а заявки на изобретения – в 5 баллов. Эти баллы авторы делили между собой по взаимному согласованию. К моменту завершения проекта каждый участник знал сумму причитающихся ему премиальных, зависящих от числа набранных баллов и общей суммы сверхплановой премии за проект в соответствии с известными всем премиальными шкалами. Сумма премии окончательно утверждалась на заседании государственной комиссии, осуществляющей приемку проекта, и буквально на следующий день все участники проекта получали причитающиеся им деньги.

В случае проектов с большим бюджетом, выполнявшихся в течение несколько лет стоимость одного балла могла составлять десятки тысяч рублей. Поэтому все члены коллектива с большим уважением относились к людям, обеспечившим получение таких высоких премий, что создавало отличный моральный климат. Лица, набиравшие большое число баллов в различных проектах быстро продвигались по служебной лестнице, то есть МПЭ (метод повышения эффективности труда) являлся великолепным механизмом отбора кадров.

Гениальность разработчиков МПЭ заключалась в том, что они сумели регламентировать понятие сверхплановой работы для большинства видов коллективной деятельности и разработать лишенную субъективности систему материального и морального поощрения за эту работу. МПЭ позволял каждому работнику реализовать свой творческий потенциал (от каждого по способностям), получить соответствующее вознаграждение (каждому по труду) и вообще почувствовать себя личностью, уважаемым человеком. Пожалуй, главным результатом МПЭ следует считать превращение большого числа обычных людей в яркие творческие личности, способные принимать самостоятельные решения. Именно благодаря этим людям страна после отмены Хрущевым этой системы продолжала еще некоторое время развиваться.

Поразительны были успехи экономики, несмотря на полное отсутствие внешних кредитов и минимальные объемы «нефтяных» денег («газовых» денег тогда не было). Уже в 1947 году промышленный потенциал СССР был полностью восстановлен, а в 1950 году он вырос более чем в 2 раза по отношению к довоенному 1940 году. Ни одна из стран, пострадавших в войне, к этому времени не вышла даже на довоенный уровень, несмотря на мощные финансовые вливания со стороны США. Например, Япония достигла довоенного уровня лишь в 1955 году, хотя, если не считать ядерных бомбардировок, серьезных разрушений там не было. Лимитированное распределение продуктов по карточкам было отменено в СССР в 1947 году, а в Англии, несмотря на помощь США, лишь в 1954 году.

О том, как относились советские ученые к экономике мировой и сталинской, вспоминает видный советский физик академик В. В. Струминский9: «Моему близкому другу, известному академику с мировым именем, предложили остаться во Франции, куда он поехал в конце 30-х годов в научную командировку. Сулили работу на крупной коммерческой фирме, большие деньги, разные материальные блага, «свободу», «независимость» и так далее… Знаете, что он ответил своим вербовщикам? «Да я подохну от скуки на вашей фирме. Посвятить свою жизнь тому, чтобы ее владелец купил себе еще одну виллу… Мелко и противно. В Советском Союзе я работаю над проблемами, которые через два десятилетия будут определять судьбы всего мира. У вашего «свободного» государства, как я тут выяснил, нет денег, чтобы этим заниматься. Не хочу размениваться на эти мелочи, жизнь-то одна».

Вот мнение крупного экономиста о советской экономической политике того времени, – профессора Ханина10, тем более ценного, что он лично негативно относится к политической системе СССР, идее коммунизма вообще и личности Сталина, но как настоящий ученый, он весьма честно приводит данные и ведет анализ:

«Произведенный анализ показывает, что источники крупнейших достижений экономики 1950-х годов состояли в следующем. Командная экономика в этот период показала свою жизнеспособность и макроэкономическую эффективность. Являясь, в сущности, крупнейшей в мире корпорацией, советская экономика умело использовала присущие любой крупной корпорации сильные стороны: возможность планировать и осуществлять долгосрочные планы, использовать колоссальные финансовые ресурсы для развития приоритетных направлений, осуществлять крупные капиталовложения в короткие сроки, тратить большие средства на научно-исследовательские работы и так далее. Достижения 1950-х опирались на созданный в 1930-1940-е годы мощный потенциал тяжелой промышленности и транспорта… СССР умело использовал свои ограниченные ресурсы для развития отраслей, определяющих долгосрочный экономический прогресс: образования, в том числе высшего, здравоохранения, науки. …скорость и масштаб сдвигов в развитии этих отраслей были беспрецедентными и явились во второй половине XX века образцом для многих государств мира. Почти уникальной была высокая доля производственного накопления в валовом внутреннем продукте, которая позволила быстро наращивать объем производственных фондов на высоком для того времени техническом уровне, широко пользуясь иностранным техническим опытом и оборудованием».