Полная версия

Дар Демиурга. Поэзия Игоря Царева. Уроки лирики

Но они все время появляются, стоит только прикоснуться к текстам.

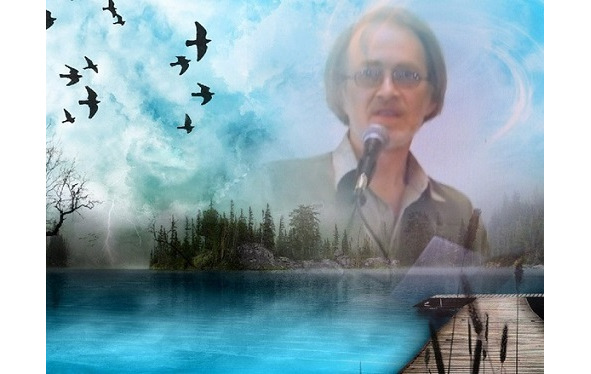

Объяснить это, зная какие-то особенности творчества и биографии Игоря Царева достаточно просто. Тут очень многое совпало: прежде всего, растворенность в природе. Ведь именно Пастернак считал человека не царем природы, а его частичкой, песчинкой, его опавшим листом, который уносит прочь ветер. Он так же растворяется в природе: в метели, дожде, урагане, исчезает иногда навсегда.

А вот загляните в стихотворение «Придет пора»

И далее, зайдя в прозрачный лес,Где обитают белые и грузди,Почувствовать, как новый интересЧуть-чуть разбавит вкус осенней грусти…И закурив, глядеть из-под руки,Устало примостившись на откосе,Как темное течение рекиКуда-то листья желтые уноситЭто такое же точно отношение к природе и к человеку в природе, и воспитанно оно конечно дальневосточным детством, возмужанием в окружении тайги, испытаниями, выпавшими на долю поэта в юности.

Да, город – мертвый, и даже растения в нем мертвые. Жизнь острее ощущаешь, когда босыми ногами стоишь на земле. Мне с детства довелось вволю походить по дикой тайге. Я научился понимать и ценить этот живой мир.

Игорь Царев 14.05.2010 23:40

С Борисом Пастернаком Игоря связывает взгляд на мир и людей – незащищенность и твердость по отношению к добру и злу, лирическое восприятие действительности, некая замкнутость по отношению к чужим. В одной из рецензий, когда кто-то из незнакомых предлагает встретиться, Игорь Царев называем себя «нелюдимым», и в этом вероятно есть доза и доля правды.

Почти дословно повторяет Поэт знаменитое Пастернаковское « Быть знаменитым некрасиво», когда пишет:

Тронут, что посвящено мне, хотя, считаю, что этого не достоин. Не делайте из меня идола, сударыня. В этой роли я ощущаю себя неловко.

Игорь Царев 10.03.2003 12:38

Вот эта самая неловкость, непонятная для напыщенных попугаев, которые хотят прославиться любыми путями, она очень показательна и существенна в данном случае – и в ней есть особое очарование настоящего человека и поэта.

И даже та бесовщина, которая была вокруг премии «Поэт года», слишком уж похожа на события, конечно, более яростные и безжалостные, сведшие Б. Пастернака в могилу, и в отчаянии заставившего написать: « Я погиб, как зверь в загоне» – это тоже из той же серии – все совпало в финале.

Как и рассуждения о том, что Премия убивает, если бы не было ее, то и своры цепных псов бы не появилось, как там у Галича:

А зал зевал, а зал скучал —Мели, Емеля!Ведь не в тюрьму и не в Сучан,Не к высшей мере!И не к терновому венцуКолесованьем,А как поленом по лицу —Голосованьем!И кто-то, спьяну, вопрошал:– За что? Кого там?И кто-то жрал, и кто-то ржалНад анекдотом…(А. Галич)Еще когда визжали, вопили, плясали все те же упыри в чате «Вечерних стихов» после передачи «Памяти Игоря Царева», какой только бред не несли, как только не измывались, я все время спрашивала себя: «Неужели в мире вообще ничего не меняется», но уж литературная братия не меняется точно, потопа на них мало, Маргарита была права.

Правда, они оставались безликими и безымянными, физиономии палачей Пастернака были видны, их можно было вспомнить поименно, эти вообще безлики, оттого и упиваются безнаказанностью. Но вот так для двух поэтов внезапно все сошлось, пересеклось, изменилось. Еще при жизни Игоря Царева, я лично говорила о том, что не помню никого из авторов, кто был бы настолько близок Борису Пастернаку, как он, и это выливалось не в количество посвященных стихотворений, это было в ткани поэзии, в ее структуре, и оставалось органичным и естественным для него. Но кроме стихотворений, где совпадают даже названия, цикле о месяцах, временах года, анализ которых еще впереди, есть стихотворение, в котором вольно или невольно дается расшифровка знаменитому «Гамлету» Пастернака.

Ну, во-первых, впервые с первой строчки стихотворения «На пороге неба» нам явлен за маской Гамлета другой герой, тот, кто у Пастернака только угадывается

ГАМЛЕТ

Гул затих. Я вышел на подмостки.Прислонясь к дверному косяку,Я ловлю в далеком отголоске,Что случится на моем веку.На меня наставлен сумрак ночиТысячью биноклей на оси.Если только можно, Aвва Oтче,Чашу эту мимо пронеси.Я люблю твой замысел упрямыйИ играть согласен эту роль.Но сейчас идет другая драма,И на этот раз меня уволь.Но продуман распорядок действий,И неотвратим конец пути.Я один, все тонет в фарисействе.Жизнь прожить – не поле перейти.1946

У Пастернака играется некая пьеса, где он главный герой, естественно. И как он сам признается это Гамлет 20 века, того времени, в котором жил сам автор, и в этом нет ничего удивительного, потому что Гамлета играет и А. Блок, и сам молодой император Николай 2 чувствует себя Гамлетом на протяжении всей жизни, и играет на сцене в юности. Переломная эпоха —вообще время Гамлетов

Только уже первый его монолог звучит совсем иначе, вместо знаменитого «быть или не быть», здесь

Если только можно, Aвва Oтче,Чашу эту мимо пронеси.Герой беседует с Отцом, только это вовсе не отравленный король, что очевидно. Тот, кто творит мир, правит миром, а не отдельной страной, не потому ли герой восклицает:

Я люблю твой замысел упрямыйИ играть согласен эту роль.Только мольбы его напрасны, какой бы век не был на дворе, что бы не происходило, для этого героя, все неизменно повторяется:

Но продуман распорядок действий,И неотвратим конец пути.Я один, все тонет в фарисействе.Жизнь прожить – не поле перейти.Это на самом деле другая драма, та самая, которая будет так подробно описана и в романе Булгакова, и, наверное, каждый поэт примеряет на себя роль мученика, который должен быть распят, и, погибая в страшных муках, спасти этот мир, пострадав ради всех остальных.

Драма, которая разыгрывается на сцене у Пастернака, легко угадывается Игорем Царевым – поэтом его круга, так проникшим в суть этого сложнейшего, оригинального поэта. Вот что об этой, главной нашей драме писал в одной из рецензий Игорь Царев

Но огорчает личная грешная судьба, зная, что из миллиардов и миллиардов за все времена только один оказался достойным воскрешения

Игорь Царев 10.04.2010 23:17

Об этом же его стихотворение «На пороге неба». Здесь уже нет маски Гамлета, перед нами тот самый герой, единственный воскрешенный

НА ПОРОГЕ НЕБА

Я против воли, а, может, по воле, избит и унижен.Но не принижен, а наоборот – вознесен.Боль отпускает, земля отпускает, и небо все ближе.Вот и свершилось, распят, и тем самым – спасен.Пенится грязь запрокинутых лиц под ногами.Пропасти глаз и разверстые глотки – кровавыми пятнами.Сверху мне видно как эта планета богата богами,Но не прозревшими, лишь потому еще не распятыми.Я вас прощаю мои неразумные братья.Боль моя ваше прозренье на миг приближает.Свет предо мною. Распахнуты руки в объятья.Что это? Что это? Что это? Гвозди мешают…Сколько бы не было описано распятий в стихотворениях, но у каждого поэта оно будет свое, особенное. Герой Игоря Царева уже не просит ни о чем, он прекрасно понимает, что нельзя пронести чащу мимо, вот и сомнения уже остались позади. Момент распятия для него тождественен моменту спасения, в осознании этого есть великая сила и мудрость, если «неотвратим конец пути», тогда

Боль отпускает, земля отпускает, и небо все ближе.Вот и свершилось, распят, и тем самым – спасен.И более того, мы ощущаем чувство полета, потому что вместе с ним видим «запрокинутые лица», обращенные в небо

Пенится грязь запрокинутых лиц под ногами.Пропасти глаз и разверстые глотки – кровавыми пятнами.Момент вознесения и полета прекрасен. Любой из нас, кто видел землю в иллюминаторе самолета, помнит, насколько это сильное впечатление, и можно себе представить, что нет железной машины рядом, что ты просто паришь высоко в небесах. Не в этом ли и сила и вдохновение для поэта. Но дальше возникает еще одно интересное наблюдение:

Сверху мне видно как эта планета богата богами,Но не прозревшими, лишь потому еще не распятыми.Герой Б. Пастарнака пребывает в унынии в финале стихотворения о Гамлете-Христе, и вдруг в этом новом его воплощении мы слышим голос Игоря Царева, продолжившего и развившего тему.

Сегодня, когда прошло 40-ок дней после его ухода, этот голос кажется пронзительным и узнаваемым. И конечно, после ухода поэта не только изменяются портреты, как отмечала А. Ахматова, но по-другому звучит и голос:

Я вас прощаю, мои неразумные братья.Боль моя ваше прозренье на миг приближает.Свет предо мною. Распахнуты руки в объятья.Что это? Что это? Что это? Гвозди мешают…Не представляю другого поэта, который бы так спокойно, так просто смог бы сказать о самом главном, и в этом нет никакого пафоса и позерства, как нет его и стихах Бориса Пастернака, для них для обоих они органичны, и очень точны по интонациям и по сути.

И конечно Рождественские стихотворения ставят поэтов в один ряд. Помню, каким открытием для нас была когда-то «Рождественская звезда», как часто стихотворение звучало в самых разных передачах.

Стихотворения Игоря Царева о Рождестве, очень современные, очень московские. Возможно это потому, что праздник в таком массовом его проявлении пришел к нам совсем недавно, и город преображается, хорошеет на глазах, сверкает разноцветными радугами иллюминаций.

Перед Рождеством

Любовь – начало всех начал,Лукавит римское «ab ovо»,Спроси у москвича любого,Хоть рифмача, хоть фирмача.Земля кружит не наобум,Ночь по квартирам ходит сватьейПод неусыпный скрип кроватей,Готовя новый «бэби бум».И накануне РождестваНадела снежные брильянтыИ разноцветные гирляндыЕе Сиятельство Москва.Земля стоит на трех китах,Москва – на девяти вокзалах.Пока в их неуютных залахНе иссякает суета,Пока сюда издалекаСтаниц, улусов и ауловТечет авосек и бауловПровинциальная река,Пока хоть искра торжестваМерцает на приезжих лицах —Недаром числится в столицахЕе Величество Москва.Над Красной площадью висятЧасы по имени «куранты»,Наступит полночь, аккуратноОни ее провозгласят.А мы в двенадцать без пятиУедем в город леденцовый —Электропоезд в ОдинцовоОтчалит с третьего пути.И за звездой пойдут волхвы,И небо станет бесшабашнейНад вертикалью Спасской башниЕе Высочества Москвы…Борис Пастрнак – тоже Московский поэт, но он не мог представить себе ни такой столицы, ни такого Рождества, в те суровые времена праздника вовсе не было, вот потому таков контраст в текстах. Только в его помпезной пышности, в блеске порой не видны истинные символы великого праздника. Действо перемещается невольно на вокзалы, туда, где начинается настоящий мир (провинциальный) и, и вот здесь все чуть больше похоже на ту первозданную картину, которую описывает Пастернак в знаменитом стихотворении

Земля стоит на трех китах,Москва – на девяти вокзалах.Пока в их неуютных залахНе иссякает суета,Пока сюда издалекаСтаниц, улусов и ауловТечет авосек и бауловПровинциальная река,– вот только в этом все остается неизменным, когда стекаются люди из разных мест в столицу, как шли они когда-то, чтобы взглянуть на младенца, узнать о рождении Спасителя. А ту самую звезду теперь заменяют, звезды Кремля, недаром туда направляет наши взоры поэт.

И здесь мгновение перетекает в вечность, и два стихотворение роднит это шествие волхвов, в финале, кажется, что мы переключились на то стихотворение Б. Пастернака

И за звездой пойдут волхвы,И небо станет бесшабашнейНад вертикалью Спасской башниЕе Высочества Москвы…А вот как заканчивается у Пастернака оборавшееся стихотворение Игоря Царева

Светало. Рассвет, как пылинки золы,Последние звёзды сметал с небосвода.И только волхвов из несметного сбродаВпустила Мария в отверстье скалы.Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,Как месяца луч в углубленье дупла.Ему заменяли овчинную шубуОслиные губы и ноздри вола.Остается только припомнить слова героя Булгакова о том, что в мире ничего не меняется, какой бы век не был в этом мире…

Если говорить о сближении лирики Игоря Царева и Б. Пастернака, то невозможно обойти стороной и возможно самое пронзительное стихотворение, звучавшие и во время присуждения премии «Поэт года», обращенное к Марине Цветаевой. Мы знаем, насколько близка была она Борису Пастернаку – их судьбы тесно связаны навсегда, опубликована их переписка, изучается влияние поэтов друг на друга, и потому строчки, обращенные к Марине, вольно или невольно отзывается и в теме пастернаковских мотивов в поэзии Игоря Царева.

Когда в елабужской глуши

Когда в елабужской глуши,В ее безмолвии обидном,На тонком пульсе нитевидномПовисла пуговка души,Лишь сучий вой по пустырямПеремежался плачем птичьим…А мир кичился безразличьемИ был воинственно упрям…Господь ладонью по ночамВслепую проводил по лицамИ не спускал самоубийцамТо, что прощал их палачам…Зачтет ли он свечу в горсти,Молитву с каплей стеарина?Мой Бог, ее зовут Марина,Прости, бессмертную, прости.В стихотворении Игоря отражается самый тяжелый, горький период в жизни Марины Цветаевой – последние секунды ее земной жизни, когда никого уже не было рядом, и за спиной грохотала война, и Елабуга была кошмаром, в котором она не хотела и не могла оставаться.

Лишь сучий вой по пустырямПеремежался плачем птичьим…А мир кичился безразличьемИ был воинственно упрям…Вероятно, каждый поэт переживает что-то подобное. Только чаще всего не все сходится так вот в одном месте – в «елабужской глуши».

А дальше самое страшное, что творится уже не в реальности, а на небесах – та страшная трагедия, которая по всем законам считается страшным преступлением- самоубийство у Данте приравнивается к убийству, и эти люди мучаются все в том же седьмом кругу ада… Считается, что им нет прощения:

Господь ладонью по ночамВслепую проводил по лицамИ не спускал самоубийцамТо, что прощал их палачамИ как вина Понтия Пилата по определению Маргариты не столь велика, чтобы страдать веками, так и тут, в данном случае Поэт пытается просить за Марину, потому что она свое уже отстрадала и заслуживает хотя бы покоя.

Если прощен даже Пилат, если ему не нужно больше томиться при луне, а ведь эта сцена романа века невольно возникает в памяти:

Зачтет ли он свечу в горсти,Молитву с каплей стеарина?Мой Бог, ее зовут Марина,Прости, бессмертную, прости.Мой Бог, ее зовут Марина…Напомнило Булгаковское: «Фрида! Меня зовут – Фрида!» Крик души.

(из рецензии)

Наверное, люди по своему психотипу условно делятся на «судей» и «адвокатов». Обычно мне ближе роль защитника, чем нападающего. Хотя, безусловно, любого защищать не возьмусь. Иных и сам готов осудить по всем статьям :)

Игорь Царев 26.04.2012 17:25

И последние строки звучат на два голоса, почему – то уверена, что в своих молитвах не раз их произносил Б. Пастернак, которому пришлось надолго пережить и Булгакова, и Мандельштама и Цветаеву, а Игорь Царев только озвучил это всеобщее наше желание получить для нее прощение. Вероятно, прослушав это стихотворение и любой из нас не раз повторит:

Мой Бог, ее зовут Марина,

Прости, бессмертную, прости.

Вот теперь я и думаю, случайно ли это стихотворение прозвучало последним из того, что мы слышали, когда Игорь Царев страшно волновался на сцене, а строчки из книги произносил Марк Разовский? Это кажется каким-то дивным знаком, завещанием о том, как нужно относиться к Поэтам, к людям вообще.

Случайность? Совпадение? Но стихотворение стало знаковым, так они навсегда и останутся рядом в вечности – совпавший с ним Борис Пастернак, который, как и Владимир Высоцкий, нашел, наконец, второго, «чтоб вытянуть петь со мной», Марина Цветаева и Игорь Царев.

Вот что отмечает в рецензии поэт:

В 1990 году (через 50 лет после смерти) в храме у Никитских ворот по особому разрешению Алексия II впервые отпели Марину. Мне довелось в тот день стоять в том храме и зажигать свечку с остальными присутствующими на отпевании. Тогда в голове и прозвучали первые строчки этого текста. А дописал я его совсем недавно. Страшно сказать – больше двадцати лет прошло…

Игорь Царев 14.10.2012 17:46

Он не раз напоминал нам всем Булгаковскую цитату, что ни о чем не надо просить у сильных мира сего, они сами все дадут. Наверное, это был тот редкий случай, когда он попросил за другого поэта, судьба которого оказалась такой горькой и беспросветной, попросил перед своим уходом. Не оттого ли смерть Игоря Царева оказалась такой легкой, говорят, многие о такой только мечтают и в очередь стоят, а вот он ушел накануне Пасхи, кстати, что тоже само по себе знаком. Моя бабушка радовалась, когда люди уходили в такие дни – ведь души их, минуя все круги адовы, направлялись прямо к богу, где были открыты все врата.

Надеюсь, что там, рядом с ним не только Б. Пастернак, но и Марина, получившая прощение, наконец…

Демиурги, Язычники, Языкотворцы. Вечность-11

Есть демиурги языка,

Язычники, языкотворцы —

Восторгом золотых пропорций

Играет каждая строка…

И. Царев

Тайна поэта – то послевкусие, которое остается после его стихотворений, та свеча, которая не гаснет, звезда, все еще горящая на небосклоне – это и есть нерукотворный памятник для творца, он остается, когда сам поэт уходит в вечность, он освещает тьму, и пока он светит, мы живем и радуемся жизни.

Жизнь поэта всегда делится на две части, они могут быть и вовсе не равными, но если с уходом простого смертного, чуть раньше или позднее она обрывается, то для поэта жизнь продолжается, а часто она только начинается после ухода в вечность. Пока он ждет нас в уютном домике, беседую с близкими людьми, мы пытаемся понять то, что было совершено, то, что он попытался сказать нам важного. А в стихотворениях, рецензиях Игорь Царев говорил только о самом главном, он никогда не тратил времени на пустые разговоры – часто был невероятно краток и точен в своих оценках и суждениях.

Именно о вечной жизни творца говорил Игорь Царев, после внезапного ухода у нас на глазах Михаила Анищенко. Все случилось так же мгновенно – так же внезапно. В один миг остановилось сердце. Так же прилетело из Самары страшное известие. А накануне мы говорили с Михаилом о Са-Маре – богине смерти у славян, которая вроде бы хранила этот его мир – центр вселенной, как любил подчеркивать Михаил, но, наверное, ей не хватило поэта такого уровня, и она поспешно забрала его с собой, мелькнув на одной из улочек города.

Так вот, как только была написана статья о Михаиле, и посмертно вручена ему премия «Народного поэта» (это случилось одновременно) Игорь Царев в рецензии на статью Памяти Михаила Анищенко написал:

Любовь, спасибо за теплые слова о Михаиле. Это действительно Поэт.

Ему был дан Дар.

Дар – это нелегкая доля. Он как раскаленный уголь на ладони. Да, гонит прочь тьму, но и обжигает, и приносит нестерпимую иногда боль.

И, так печально устроен этот мир, что судьба Поэта, как правило, только и начинается после смерти носителя Дара. И потому именно сейчас так важно каждое слово о Анищенко. Чтобы не дать тьме забвения завалить, затоптать тот свет, который вложил Михаил в свои строки.

И.Ц.

Игорь Царев 09.12.2012 00:28

Кто тогда мог подумать, что все оказалось важно, необходимо не только для Михаила, но и для самого Игоря, покинувшего нас в апреле, когда не прошло и полгода со дня смерти Михаила Анищенко. Они оказались очень близко друг от друга не только на одном сайте, но и в Дальневосточном журнале – на соседних страницах публикация, и на сцене, когда вручались литературные премии. При вручении премии Михаилу Анищенко, у Игоря Царева хватило мужества выйти на сцену и прочитать его стихи. Его же стихотворение на вручении премии «Поэт года» читал Марк Разовский, и это было стихотворение о Марине Цветаевой.

Зачтет ли он свечу в горсти,Молитву с каплей стеарина?Мой Бог, ее зовут Марина,Прости, бессмертную, прости.Эта первая такая пронзительная мольба о другом поэте, за которой кто-то слышит текст романа века. Это когда Маргарита просить за Фриду, для меня голос Игоря Царева сливается с голосом Бориса Пастернака, уж кто, как не он просил о Марине вместе с А. Ахматовой, вспоминая всех, кого они так рано потеряли в кошмаре той реальности.

Так кто же он такой Поэт, откуда пришел, где живет, что творится в его жизни и душе?

Круг поэтов Игоря Царева наметился с самых первых статей о нем: Александр Блок, Анна Ахматова, Борис Пастернак, Владимир Высоцкий, Николай Гумилев, Марина Цветаева. Стихотворение «Есть демиурги языка» обращено именно к ним.

И сразу понятно, как уверенно и уютно чувствует себя Поэт в этом дивном кругу, и он прекрасно понимает и свою высоту, и свою мощь. Иногда Игорь скромно называл себя в рецензиях не худшим, на самом деле он, конечно, был лучшим среди поэтов конца 20 начала 21 века, чему есть бесчисленные признания тех профессионалов, кто столкнулся с его творчеством и навсегда остался его поклонником.

Кто-то сказал о том, что если собрать вместе все искренние восторги самых разных людей в его адрес, то Игорь просто был обречен на бессмертие..

Поэтов такого уровня Игорь Царев называет демиургами. Поэт сразу же уточняет, кого именно он считает таковыми

ДЕМИУРГ (греч. demiurgos – мастер, ремесленник), в античной философии (у Платона) персонифицированное непосредственно-творческое начало мироздания, создающее космос из материи сообразно с вечным образцом; впоследствии отождествлялся с логосом, умом (нусом).

Если опираться на это энциклопедическое определение, то составляющая из ремесленника во мне вне сомнения присутствует. А вот с творческим космическим началом – это уже вопрос спорный. Не мне судить. Но хотелось бы верить, что ОНО во мне есть:)

Игорь Царев 27.03.2003 13:37

Есть демиурги языка…

Есть демиурги языка,Язычники, языкотворцы —Восторгом золотых пропорцийИграет каждая строка…Кто ниспослал им этот дар?Кто научил так изъясняться,Что их слова ночами снятся,Питая души, как нектар?Их слог – то строг, то вводит в трансТем, как божественно небрежен,Как между строк туманно брезжитВысокий смысл иных пространств…Но кто бы знал, какой ценойИм достается почерк легкий,И сколько никотина в легких,И сколько боли теменной,Как прогорая до трухиВ стакане копятся окурки,Как засыпают демиурги,Упав лицом в свои стихиБудь моя воля, я бы именно это стихотворение выдавала как визитную карточку всем, кто мечтает о поэзии, кто хочет понять, что же это такое – поэзия, чем она отличается от стихоплетства, от рифмования строк и записи их столбиком. Целые книги написали наши исследователи, чтобы ответить на этот вопрос, и вдруг в небольшом стихотворении, есть то, что нам объясняется в томах исследований и сути и назначении Поэзии…

Демиург – Мастер – это высшее звание для поэта, это тот Демон поэзии, который, по мнению Блока, и был первым поэтом, а Демон, прежде всего Душа – та энергетика, без которой тело человека или тело стиха мертво. Сколь бы прекрасным оно не было, но его требуется оживить, а силу для оживления Демиург берет у огня свечи, которую Игорь называет Подругой поэта- атрибутом творчества в другом стихотворении. Поэзия мертва, если нет живого огня, если свеча погасла.

Есть демиурги языка,Язычники, языкотворцы —Восторгом золотых пропорцийИграет каждая строка…Когда кто-то из читателей напомнил автору о том, что это скорее связанно с Демонами и даже Сатаной, терпеливо и последовательно Игорь объясняет свое лексическое толкование, тот смысл, который он вкладывает в этот образ… Это необходимо знать и нам, чтобы не заблуждаться, не путаться в понятиях.

Само слово «демиург» греческого происхождения и возникло во времена, когда бал на Земле еще правил «Зевс со товарищи». О Сатане тогда и слыхом не слыхивали. Естественно, что с развитием человечества старые слова меняли информационную нагрузку и тональность восприятия, особенно когда становились именами собственными и начинали отождествляться с героями их носившими. Но, если вы обратили внимание, я пишу слово демиург с маленькой буквы. У меня это не демоническое имя, я использую слово в его первоначальном основополагающем смысле – «творец и ремесленник». И мне хотелось бы, чтобы его воспринимали именно так :)

Игорь Царев 04.01.2004 13:37

Уже в первой строфе есть главное правило для демиурга – языкотворцы пишут так, что каждая строфа попадает в золотое сечение пропорций и начинает отражаться в нем, у стихоплетов так не получается, но они и не заботятся об этом.

Гармония в природе свойственна всем ее созданиям, и человеку тоже, только его беда в том и состоит, что чаще всего он уходит от этой гармонии, и демиурги – те немногие, кто о ней помнит всегда.