Полная версия

Дар Демиурга. Поэзия Игоря Царева. Уроки лирики

Волки и Волчий гон Игоря Царева Вечность-6

Идет охота на волков, идет охота —

На серых хищников, матерых и щенков!

Кричат загонщики, и лают псы до рвоты,

Кровь на снегу – и пятна красные флажков.

В. Высоцкий

У каждого из нас есть свой Владимир Высоцкий.

Если появится такая книга, в которой удастся собрать воспоминания о нем самых разных людей, а это будет целое собрание сочинений, сколько всего интересного мы узнаем и о времени и о «всенародном Володе», как называл его Андрей Вознесенский, вольно или невольно признавший его первенство.

И самые пронзительные его строки о том же:

Андрей Вознесенский

По людскому обычаю на сороковой день после смерти я написал строки, ему посвященные:

Наверно, ты скоро забудешь,как жил на краткой земле.Ход времени не разбудитоборванный крик шансонье.Несут тебе свечки по хляби.И дождик их тушит, стуча.На каждую свечку – по капле.На каждую каплю – свеча.(Воспоминания Владимира Высоцкого.

Составитель А. Сафонов. Москва: «Советская Россия» 1989.)

Очень точно – «на каждую свечку – по капле, на каждую каплю-свеча».

Есть ли еще поэт в этом, да и в любом другом времени, о котором знаменитый собрат по перу так бы сказал, Высоцкий именно «всенародный». Есть ли высшая оценка и награда для творца?

Но Владимир Высоцкий был не только всенародным, у каждого он свой. Мы жили в его эпоху, мы слышали и старались расслышать его в пору своей юности.

И все-таки, была знаковая песня у Высоцкого, которую в закрытых кабинетах слушали даже министры и восклицали (есть живое свидетельство самого поэта):

«Да это ж про меня, про нас, про всех, какие к черту волки» – самое смешное, что я слышала подобный рассказ от одного бывшего большого начальника, хотя уверена, что такое случалось не с ним с одним, точно ситуацию воспроизвел сам Высоцкий в песне «Прошла пора сомнений и иллюзий».

Там речь идет о песне «Охота на волков» (Меня к себе зовут большие люди, чтобы я им пел «Охоту на волков»). И выбор этой песни оказался не случайным, а закономерным.

Владимир ВысоцкийОхота на волковРвусь из сил – и из всех сухожилий,Но сегодня – опять как вчера:Обложили меня, обложили —Гонят весело на номера!Из-за елей хлопочут двустволки —Там охотники прячутся в тень, —На снегу кувыркаются волки,Превратившись в живую мишень.Идет охота на волков, идет охота —На серых хищников, матерых и щенков!Кричат загонщики, и лают псы до рвоты,Кровь на снегу – и пятна красные флажков.1968

Это конечно, песня «Охота на волков». И нет ничего удивительного в том, что в один из дней рождения В. С. Высоцкого Игорь Царев пишет стихотворение «Волчий гон» по мотивам именно этой знаменитейшей, всенародной песни.

Так мы вместе с поэтом открываем еще одну страницу в книге о поэте 20 века Владимире Высоцком. Рискнул ли кто-то еще что-то стоящее написать по мотивами этой песни? Не знаю, не встречала, Игорь отважился на такое. Так появился «Волчий гон», уже название перекликается с знаменитой песней.

ВОЛЧИЙ ГОН (к дню рождения Высоцкого)

Игорь Царев

25 января – день рождения В. Высоцкого

Волчий гон закис в конском щавеле.Где былой азарт серой унии?Души вольные опрыщавели —Не волнует их полнолуние.Глотки кашлем рвет едкий дым костра,Вновь в бега вожак стаю выстроил.Я отстал на шаг, меня жжет не страх,А предчувствие перед выстрелом…Дождь вбивает спесь в грязь по темечко:Не дерзи, воздай Богу богово!..Как опасно, друг, это времечко!Как убого, брат, наше логово!Хриплый лай собак гонит нас вперед,Хлесткий стук копыт, запах потников…Подожди, вожак, будет наш чередПоохотиться на охотников!..Нас укроет лес темным облаком.Не проехать здесь, чтоб не спешиться…Будет пир клыкам – тот, кто дым лакал,Головой врага будет тешиться.А пока – бега, так, что кровь из лап.Хмурый день ведет свой свинцовый счет.Волчий гон отдаст только тех, кто слаб,А другим, Бог даст, повезет еще.Можно с полной уверенностью сказать, что если для Игоря Царева литературным тотемом стал ворон, то для Владимира Высоцкого это бесспорно был волк, чаще всего волк-одиночка. До такой степени в свою бытность на земле он прочувствовал суть и сущность этого зверя. До такой степени власть имущие помогли ему ощутить все, что творится с волками, когда идет охота на волков, а шла она постоянно, недаром песня, едва появившись, сразу стала классикой.

Хотя ведь это не так просто было сделать тогда, сети еще не было и в помине, книг его никто не публиковал, и публиковать не собирался, и распространялась она в реальности с той же скоростью, как сегодня некоторые тексты в сети. Это само по себе похоже на некое чудо. Но с песнями Высоцкого почти всегда так было. И конечно, эхом полетели отзывы именно на этот текст у самых разных людей.

Самым интересным, на мой взгляд, оказался именно текст Игоря Царева, правда, написанный уже после смерти В. Высоцкого, но от этого ценность его вовсе не умоляется.

Сразу чувствуется нечто особенно в композиции и поэтике текста, Игорь в одной из рецензий поясняет, что же в стихотворении такого особенного, приоткрывая нам завесу тайны:

Я специально выбрал этот размер – рубленный (удвоенный) пятисложник с составными рифмами без чередований клаузул. Создает и настроение, и ритм, и стиль, одновременно похожий на Высоцкого и в то же время у него именно такой размер я не встречал.

На счет ударения… Вы абсолютно правы. Просто писалось для пения под гитару, там это не только не играет роли, но даже придает особый шарм. Для бумаги же надо будет подчистить. Спасибо.

ИГОРЬ ЦАРЕВ

Глотки кашлем рвет едкий дым костра,Вновь в бега вожак стаю выстроилЗдесь чувствуются и несколько иные, чем в тексте Высоцкого интонации, зато иллюзия присутствия на этой охоте полная, даже дым костра ощущается, и есть еще нечто для Высоцкого не характерное:

Я отстал на шаг, меня жжет не страх,А предчувствие перед выстрелом…Нечто тонкое, мистическое проступает в душе волка на этот раз. Отставший от стаи чувствует, что через миг раздастся выстрел, вероятно в азарте погони, волк Высоцкого этого чувствовать не может, он не настолько чуток, погруженный в неравную борьбу.

А вот чтобы не случилось беды, чтобы охотник промахнулся, тоже должно произойти нечто:

Дождь вбивает спесь в грязь по темечко:Не дерзи, воздай Богу богово!..Как опасно, друг, это времечко!Как убого, брат, наше логово!И что же такое меняется, кроме размера и ритмики стиха? Оно действительно строится совсем не так, как у Высоцкого. Рядом с азартным, мощным и дерзким волком у Высоцкого, который все время несется напролом, прямо под выстрелы, появляется волк Мудрый у Игоря Царева.

Мы прекрасно знаем, что в древности, когда воину не помогал меч и физическая сила, то на помощь приходили волхвы с их заклинаниями, именно славянских чародеев боялись потерявшие страх викинги… Мудрость и сила духа часто побеждала физическую силу.

Так проявляются два совершенно разных характера у наших поэтов, а сама охота на волков несколько меняет тональность.

А дальше совсем необычные строчки. Между двумя волками происходит своеобразный диалог

В. Высоцкий:Рвусь из сил – и из всех сухожилий, Но сегодня не так, как вчера: Обложили меня, обложили — Но остались ни с чем егеря!Игорь ЦаревХриплый лай собак гонит нас вперед,Хлесткий стук копыт, запах потников…Подожди, вожак, будет наш чередПоохотиться на охотников!..Минорная, хотя и яростная тема Высоцкого, где просто чувствуется, как он задыхается от бега, ярости, азарта, на этот раз, сменяется мажорной у Игоря Царева: они еще смогут поохотиться на охотников. Очень важен тот факт, что монолог, наконец, и для Высоцкого сменяется диалогом поэтов. Мы уже знаем, что Игорь Царев «О Бродском лучше Бродского писал», в данном случае он полноправный собеседник и соавтор и для Владимира Высоцкого – эта пара – воин и волхв, она появилась внезапно, и на этот раз кажется органичной.

В том, что перед нами волхв – древний чародей, легко расправившийся и с Олегом Вещим в свое время, свидетельствуют и следующие строки:

Нас укроет лес темным облаком.Не проехать здесь, чтоб не спешиться…Будет пир клыкам – тот, кто дым лакал,Головой врага будет тешиться– спасение от человеческой стаи охотников в лесу находили волки и Волхвы, охотникам же наоборот путь туда был заказан, потому что на каждом шагу их ждала опасность, Леший (Пан у Игоря) мог жестоко наказать за подобную охоту, да и не пускали они чужаков в заповедные леса.

Это два разных подхода к одной теме, вспомните, как стремительно несут кони мимо леса героя Высоцкого, и сколько надежд именно на лес возлагает герой Игоря Царева. Так в сравнении с «Волчьим гоном» тональность текста Высоцкого меняется на глазах от безысходности к силе и воле, и обещанию волкам победы над охотниками:

Будет пир клыкам – тот, кто дым лакал,Головой врага будет тешитьсяИ в финальном четверостишии есть тот вывод, до которого не дотянулся В. Высоцкий, не случайно его песня остается с открытым финалом, его охота продолжается, она будет длиться до последнего вздоха, и тут уж не до философствования (Появился и второй текст «Охоты» позднее)

Идет охота на волков, идет охота —На серых хищников, матерых и щенков!Кричат загонщики, и лают псы до рвоты,Кровь на снегу – и пятна красные флажков.А вот Игорь Царев ставит точку, он смотрит на все происходящее уже с высоты наблюдателя-Мудреца:

Волчий гон отдаст только тех, кто слаб,А другим, Бог даст, повезет еще.Так меняется картина происходящего, если диалог идет на равных. Невольно подумалось о том, что возможно именно Игорь Царев мог стать тем вторым, о котором так мечтал В. Высоцкий, повторяя: «Пошли мне, господь, второго»:

Чтоб было с кем пасоваться,аукаться через степь,для сердца, не для оваций,на два голоса спеть!Чтоб кто-нибудь меня понял,не часто, ну, хоть разок.Из раненых губ моих поднялцарапнутый пулей рожок.(А. Вознесенский)Таким поэтом оказался именно Игорь Царев, просто они немного не совпали во времени. И все-таки Игорь Царев для Высоцкого сделал очень много, больше, чем даже может показаться на первый взгляд. Он внес разумную мудрость в азарт погони. Вот и второе знаменитейшее стихотворение «Чуть помедленнее, кони» находит неожиданный отклик у Игоря Царева

* * *

Андрею Брагину

Звонким лесом, мелким бесом,Разгоняя миражи,За бубновым интересомПробегаем через жизнь.Звонким лесом, мелким бесом,Не смотря по сторонам,За бубновым интересомНадо непременно нам.Но когда мы сквозь туманыПробираемся спеша,Сквозь дырявые карманыПросыпается душа.Если Высоцкий сожалеет, что ему дожить не успеть, и допеть не успеть, то Игорь Царев подчеркивает, что происходит, если мы вот так несемся по жизни:

Но когда мы сквозь туманы

Пробираемся спеша,

Сквозь дырявые карманы

Просыпается душа.

Горькие строчки, только и остановиться ему уже невозможно, вот в чем главная беда, главная трагедия для великого барда. Мотив песен Высоцкого возникают то там, то тут, отдельного разговора заслуживает морская тема, тема Альтер эго.

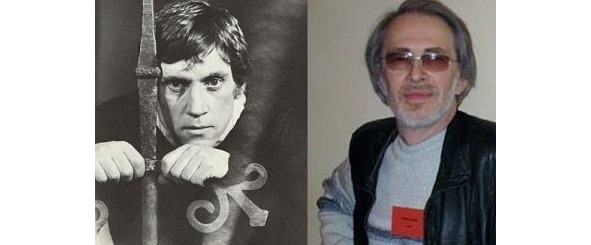

Но чрезвычайно важно то, что пишет о В. Высоцком сам Игорь Царев в рецензиях. Появилась такая вот запись после этого стихотворения:

я рад, что вы знаете и любите почитаемого мною В. С. В. которому я и написал это посвящение. Как вы понимаете, и тема и стилистика намеренно выбраны именно такими.

О! Так ты провожал его в тот день? Мы могли видеться. Правда я до кладбища тогда не добрался – принес из дома дорогую мне фотографию Высоцкого с его автографом и повесил на стенку театра. А меня двое в штатском тихо отвели в сторону и упекли в милицейский автобус – может помнишь, стоял у метро прямо напротив входа в театр. И там меня прессовали часа три, забрали документы, и т. д. Потом были большие проблемы… :))

Я был немного знаком с В. С. В. и очень почитаю его как поэта и автора, потрясающих по силе песен.

Игорь Царев 05.01.2003 16:10

Это его живое свидетельство, которое говорит о многом.

Мне же, понимая, что охватить всей этой темы в одной статье, не удастся, хочется обратиться все-таки к волчьей теме у Игоря Царева, которой, как выясняется, удаляется не так мало внимания в его творчестве, только чуть меньше, чем теме воронов и воронья. Она неожиданно возникает в раннем стихотворении «Маугли», и вовсе не чужда нашему автору, раскрывает главную его тайну:

МАУГЛИ

– Рвут кожу шипы, как стальные иголки,Но крик невесом на весах тишины.Спят черные джунгли, спят серые волкиПод хищным прищуром ущербной луны.Я сын человечий, я выкормыш Стаи.Я волчьи законы всосал с молоком.Но серою шерстью в душе обрастая,С недавних времен презираю волков.Здесь чуткие уши и цепкие лапы,Сплетенные в сонный змеиный клубок…Не дай тебе Бог показать себя слабым —Догонят, набросятся, вцепятся в бок.Я Маугли, Маугли – волчий приемыш,Воспитанный Стаей, ей предан навек.Все песни ее мне близки и знакомы.Но помните, волки, что я – Человек.В этом тексте ясно видно, откуда у Игоря Царева такое доверие к лесу, надежда на то, что он защитит и спасет тех, кто там оказался – там тот мир, где родился и вырос его герой – это его родной мир

Спят черные джунгли, спят серые волкиПод хищным прищуром ущербной луны…И вот тут – то выясняется, что с любимым героем Высоцкого они одной крови, не о том ли его признание:

Я сын человечий, я выкормыш Стаи.Я волчьи законы всосал с молоком.В какой-то момент для Маугли закон стаи становятся чужд, потому что он начинает ощущать себя Человеком. Ему хочется жить и обрести человеческие ценности, потому что:

Здесь чуткие уши и цепкие лапы,Сплетенные в сонный змеиный клубок…Не дай тебе Бог показать себя слабым —Догонят, набросятся, вцепятся в бок.Но из стихотворения «Волчий гон», мы уже прекрасно знаем, каково жить среди людей.

Есть об этом и в рецензии самого Игоря Царева к стихотворению ироничная шутка. Когда ему напоминают высказывание о том, что человек человеку волк, то Игорь иронично отвечает.

Человек человеку хуже, чем волк – он ему товарищ и брат

Игорь Царев 06.06.2002 17:02

Такое вот внезапное продолжение у истории о том, как из родного леса Маугли уходит к людям, что с ним там становится, к великому сожалению, в этой истории слишком много правды… Порой думаешь, там может быть, недаром волк Локи пожирает всех людей и богов заодно с ними, может быть это и не лишено смысла, если человек человеку волк и даже волчьи законы нам не писаны?

Вот еще одна интереснейшая рецензия по поводу этого стихотворения:

Не дай тебе Бог показать себя слабым —Догонят, набросятся, вцепятся в бок.Это не такое уж и волчье, человечье тоже. Я бы предпочел, чтобы волки вцепились, а не люди. Они хоть не станут рассуждать, что делают это во благо и «для твоей же пользы».

Bor 16.09.2002 23:17 •

Ну, конечно. Когда писал, думалось не о киплинговских волках, а о томбовских товарищах их :)

Игорь Царев 17.09.2002 12:18

Из рецензий мы узнаем и о том, что первоначально стихотворение было длиннее, там были еще такие строчки:

Кто Стае был предан, тот Стаей был предан.Хромого Шерхана избрав вожаком,Скажите, о волки, не ваше ли кредо —Рвать глотки в погоне за сладким куском?Когда промахнулся Акела, не вы ли,Кровавую пену с усов облизав,Злорадную песню с шакалами выли,А нынче трусливо косите глаза.Но когда писалось – было актуально. Сейчас показалось лишним. Убрал. В качестве все той же эпиляции души (хорошо сказано!). Кстати у тех же Стругацких против шерсти в ушах хороший рецептик был – работать, работать и работать. В нашем случае – писать, писать и писать. И публиковаться соответственно.

Игорь Царев 09.06.2003 16:09

По —моему, пронзительные строки, и многое объясняют, так и хочется повторить вслед за В. Высоцким: «Да это ж про меня, про нас, про всех, какие к черту волки»

Признаюсь, что первоначально написать хотела по-другому и совсем о другом, когда обратилась к контексту В. Высоцкого, но волки, как и вороны захватили и подчинили своей воле, и повели за собой. Такое случается, хотя далеко не всегда, но видимо такая уж горячая и актуальная это тема.

****************

Когда говорят, что в современном мире поэзии нет места мифам, преданиям и сказаниям, а твориться сегодня они тем более не могут, ведь 21 век на дворе, то остается только усмехнулся…

Но В. Высоцкий и И. Царёв, подхвативший эстафету и с достоинством пронесший ее на своем отрезке времени, доказали нам обратное.

В мире не только есть место сказаниям, мифам, преданиям былых времени, но они живут и владеют душами, если за дело берутся Мастера, а не ремесленники, которые кроме себя любимых ничего не видят, а любят исключительно себя в поэзии.

Маргарита, где твой Мастер? Вечность -7

На наше время пришлось открытие нескольких знаковых фигур в русской литературе. Одной из главных, культовых фигур первой половины 20 века остается М. А. Булгаков, – писатель, перевернувший мир, заставивший нас всех жить по другим законам, перечитывать его роман и менять себя. И для Мастера, и для тех, кто оказался рядом, роман был больше, чем просто литературное творение, он стал смыслом жизни, еще тогда он мог стать прорывом в мире мистики, но все прекрасно понимали, что роман НИКОГДА не будет опубликован. И все-таки, наверное, и правда, никогда нельзя говорить никогда.

Мастер уходил накануне войны, дописывая свое творение, до последнего часа работая над текстом, который станет вскоре романом века. Рядом с ним оставалась Анна Ахматова, примерно в то время и назвавшая век серебряным, запечатлевшая в воспоминаниях уход Мастера. К нему обращены самые проникновенные строки из «Венка мертвым»:

Анна Ахматова Памяти М. А. Булгакова

Вот это я тебе, взамен могильных роз,Взамен кадильного куренья;Ты так сурово жил и до конца донесВеликолепное презренье.Ты пил вино, ты как никто шутилИ в душных стенах задыхался,И гостью страшную ты сам к себе впустилИ с ней наедине остался.И нет тебя, и все вокруг молчитО скорбной и высокой жизни,Лишь голос мой, как флейта, прозвучитИ на твоей безмолвной тризне.О, кто поверить смел, что полоумной мне,Мне, плакальщице дней погибших,Мне, тлеющей на медленном огне,Всех потерявшей, все забывшей, —Придется поминать того, кто, полный сил,И светлых замыслов, и воли,Как будто бы вчера со мною говорил,Скрывая дрожь смертельной боли.1940. Фонтанный ДомНо судя по воспоминаниям, А. Ахматова, зная, что Мастер не любил поэтов и стихов, никогда не читала ему стихотворений при жизни Мастера. А вот реквием все-таки написала, настолько потрясла ее и жизнь М. Булгакова и его ранняя смерть. Но даже в Реквиеме Мастер остался живым и великолепным, ей удалось передать магическую силу личности, которая позднее пленит и нас всех:

Ты пил вино, ты как никто шутилИ в душных стенах задыхался,И гостью страшную ты сам к себе впустилИ с ней наедине остался.Пока только она одна понимала значение его творчества, и слышала главы из крамольного романа, который, как казалось, никогда не будет напечатан. Тогда началась война, и все связанное с Булгаковым, кануло в Лету почти на сорок лет. Но мы успели убедиться в том, что рукописи не горят и не тонут даже в реке забвения. Правда, этому открытию предшествовало более сорока лет забвения. Но чуть раньше Бродского и Гумилева роман Мастера и все его остальные творения были нам возвращены. Сначала появились рукописи из спецхранов, которые передавались из рук в руки и были затерты до дыр, так что половина слов не разобрать. Потом была публикация в толстом журнале, и какое-то провинциальное издательство выпустило зеленый том крамольного и судьбоносного романа. Мы разыскивали его в сельских библиотеках, когда были на практике или уборочной, и читали долгими осенними вечерами вслух. Это единственная книга, которую читали вслух, передавая друг другу, старались прочесть за одну ночь, потому что потом приходилось отдавать…

И только на 4-ом курсе университета, (это был 1989 год) перед научной конференций декан принес нам несколько десятков черных томов «Мастера и Маргариты» в серии «Библиотека студента-словесника», со статьями, комментариями, главами других редакций романа – это был подарок нам от выпускников. Великолепнейший подарок.

Вспоминая об этом, просто хочу напомнить, как Михаил Булгаков врывался в нашу жизнь. Мы еще успели послушать первые лекции о романе, поспешно внесенном в программу. Ведь недаром «Мастер и Маргарита» по праву считается романом века. Цитировались целые страницы, мы жили в его контексте тогда.

Конечно, сразу же я попыталась найти у Игоря Царева что-то связанное с Булгаковым, хотя помнила, что Мастер не любил поэтов, но разве Поэтов это могло смутить? И, конечно же, обнаружила его творения тайно или явно связанные с романом.

Привожу цитату из рецензии, чтобы показать, насколько Булгаков был органичен для Игоря Царева:

А об остальном не горюй – все это суета. Все придет. Как говорил Булгаков «Никогда ничего не проси у сильных мира сего – сами дадут»… Я не местных воротил имею ввиду, а стихи твои. Ты просто пиши, стихи сами всего добьются

Игорь Царев 17.06.2003 12:07

Это как раз тот случай, когда грех было не знать того, о чем говорил Мастер. И, наверное, как профессор С. И. Радциг, разрыдавшийся на экзамене, когда понял, что студент не знает, что было написано на щите Ахилла, мы все бы возмутились или разрыдались, не зная, кому принадлежат эти слова, как и многие, многие другие И все-таки у каждого был свой Булгаков, свой роман, все знают насколько он многопланов и глубок, и каждый раз перечитывая его, мы находим что-то свое, любимое.

В первую очередь Мастер и писатель навсегда связан с Москвой, а потому обитатели этого града видят его ярче, чаще встречают священную тень Мастера.

Стоит, например, оказаться на Патриарших прудах, и, кажется, что сейчас исчезнут все люди, и на дорожке появятся два литератора, а за ними будет наблюдать таинственный профессор. Вот уже и огромный черный кот перешел дорогу – действие начинается… Это какое-то мистическое действо (недавно были популярны, как и в средние века, постановки под открытом небом), так вот – оказавшись в Булгаковских местах, в любой момент мы можем оказаться действующими лицами такой вот постановки отдельных сцен из романа. А женщина с желтыми цветами в руках, это уже Маргарита, или обычная москвичка, просто совпадение. Но ведь все мы немного Маргариты. И кому, как не поэту увидеть и почувствовать этот контекст.

Вот и первое, мной обнаруженное стихотворение Игоря Царева, таило в себе отсыл к роману.

Но когда мы говорим о преданиях, мифах, символах, не надо забывать, что все они у него будут вписаны в современность, а оттого, их смысл часто меняется.

Боже, как сегодня сыро!..

Горько женщина вздыхает, пробегая по панели,А под нею громыхает метропоезд по тоннелю,А над нею башней Спасской звезд рубиновая древность,А на сердце едкой краской закипают гнев и ревность…Боже, как сегодня сыро! Под зонтами зябнут люди.Плесневеет лунным сыром желтый диск на черном блюде.Ночь пугает эхом хлестким, хриплым ветром в ухо дышит.Распласталась по известке театральная афиша.Тени оперы «Аида». Сверлит спину взгляд Харона.На плече сидит обида, как промокшая ворона.Гамлет с сердцем лилипута жалко выглядит, не так ли?Снова кто-то перепутал мизансцены из спектакля.Королева рыжей масти козырной шестеркой бита.Маргарита, где твой Мастер? Где твой Мастер, Маргарита?Перед нами театр под открытым небом, и конечно, вспоминается сцена похорон Берлиоза у кремлевской стены, где Маргарита случайно сталкивается с неизвестным, боится, что ее пришли арестовать, а на самом деле получает приглашение на бал к Воланду..А над нею башней Спасской звезд рубиновая древность, А на сердце едкой краской закипают гнев и ревность…

Но потом мы понимаем, что действие происходит не днем, а ночью, и последний штрих здесь – театральная афиша. Это и атрибут улицы, и намек на то, что мы все присутствуем на каком-то спектакле.