полная версия

полная версияСолнечная тропа

– Дедушка Акимыч, – задумчиво сказал Лёнька, – я никак не пойму, где у тебя правда кончается и сказка начинается и отчего сказка на правду так похожа?

– Сказка?! – Акимыч остановился как вкопанный. Он словно не верил своим ушам. – Да неужто ты думаешь, что я тебя как малого ребёнка небылицами забавляю?

– Дедушка, – сконфузился мальчик, – но ведь про леших только в сказках пишется, а взаправду их не бывает…

– Не бывает?! – отчаянно крикнул дед. – Да я этого самого лешего видел вот так, как тебя! И не где-нибудь, а у себя дома!..

– А?.. – разинул рот Лёнька.

– Вот те и а, – буркнул Акимыч и снова зашагал по мягкой хвое. – Видел, Лёнька, и разговор его слышал, а коли вру, то пускай этот самый леший забросит меня на самую высокую сосну да там и оставит!

Он исподлобья взглянул на Лёньку и смягчился:

– А дело было так. Лет пять уже назад как-то ночью лежу я на своей печке и вдруг слышу: шум какой-то наверху, будто кто на чердаке пыхтит и бубнит, недовольно так. Я уши навострил, лежу, а возня пуще. И слышно, как уж кто-то покрикивать начал, а что – не разберу. Я старуху свою толкнул: слышь, говорю, на чердаке кто-то шум поднял, чуешь голоса? А Пелагея мне отвечает: да ты что, рехнулся, какой шум, в доме тише тихого, ну, может, кошки на крыше задрались. «Да какие кошки, – шепчу, – ежели вот потолок прогибается». Ну, с бабкой моей разговор короткий, перекинулась на другой бок и захрапела. А я всё лежу, слушаю и в толк не возьму, отчего старуха моя и не глухая, а не слышит ничего, а я так аж подскакиваю. И вдруг наверху как что-то загремит, а после как скатится по лестнице! Я так и сел. Но на этом всё кончилось, и сделалось впрямь тише тихого. Утром я, само собой, на чердак полез. Барахла у нас там – всякой твари по паре. И вижу я, что барахло это кто-то раскидал, а колесо велосипедное со стены снял и на пол кинул. Эге, думаю, да тут крупная ссора была. Стал прибираться, глядь – а по полу сосновые иголки рассыпаны, зелёные, как будто сейчас из лесу. Вот так дела, кто ж это иголками сорит? Ничего я тогда не придумал, решил обождать. Как ночь, так я не сплю, прислушиваюсь. И вот недельки через две жду-пожду так-то и начал уже задрёмывать… Как вдруг слышу: стук-стук наверху, а после знакомые шорохи. Явились, значится. Я ещё малость обождал, шорохи эти послушал, а после встал тихонечко, в коридор на цыпочках вышел и стал по лестнице на чердак забираться. Лезу, а сам думаю: ну, как скрипнет? Спугну ведь непрошеных гостей. Забрался наверх, один глазок на чердак высунул да чуть обратно кубарем не слетел от такого дива: сидит на охапке сена, в пяти шагах от меня, гость невиданный. На вид будто бы мужичок, но борода у него – словно травяное мочало, и глазищи зелёным огнем горят, а над ними – ни бровей, ни ресниц, одни волосья вбок зачёсаны, ровно солома граблями. Кафтан на нем навыворот одет, такой старый да изодранный, будто его лет десять уже не снимали, весь в репьях да иголках. Тут, Лёнька, я и расчухал, что за птица ко мне залетела. Слыхал, конечно, приметы про обличье его, о зелёной бороде ещё от деда своего помнил. А тут на старости лет и повидать пришлось хозяина лесного. И знаешь, с чего мне так пофартило? – Акимыч лукаво прищурился. – А с домовушкой моим он дружбу свёл, а то, может, и не дружбу, а просто страстишка общая нашлась – в карты перекинуться. Вот и спелись. Я тогда как выглянул, сразу и раскусил ихний секрет. Они, разумники, сундук старый из-под хлама достали и под стол себе приспособили. Лешему, как гостю, сидало помягче досталось, а домовушка мой на валенке примостился. И свечки старые где-то откопали, прилепили к сундуку. Потому я всё и разглядел, как было.

Играли, я понял, в дурака. Домовой как раз пошёлся, а леший отбивается. Стукнули по карте, стукнули по другой, домовой мой засопел, заёрзал да как соскочит с валенка.

– Ты чего это, – говорит лешему, – вальтом даму бьёшь, морда зелёная?

Тот в обиду вдарился:

– Каким вальтом, ослеп, что ли, ухват запечный? То ж король.

– Где король? – домовой и вовсе взбеленился, карту схватил. – А ну-кась я его сейчас перед свечкой разгляжу! Я его, бестию, сейчас по-своему приласкаю!..

– Да ты чего на карту плюёшь? Ты чего это опять позволяешь себе? Нет, на что лучше со своим лесным братом играть…

– А-а, говорил я, – домовой картой затряс, – валет ведь, валет!

– Ну, валет… Так козырный же!..

– Козырный? – домовой снова карту цапнул. – Я вот те щас накозыряю!

– Эх, – лешак затосковал, – опять плюёт. И что за повадка такая поганая? Не-е, у нас за это по загривку…

– А у нас за такое шельмовство по хребту поганой метлой гладят! Я тебя, пугало лесное, в прошлый раз предупреждал?

– Ну, предупреждал…

– По лестнице ты летел?

– Ну, летел, хлебосольства в тебе ни на грош…

– Так снова полетишь. Я уж под лестницей ведро помойное для такого случая приготовил.

– Я и сам уйду, – гляжу, и впрямь лешак засобирался. – Неинтересно с тобой играть, никакого простора для фантазии. Очеловечился ты тут совсем…

Я, понятное дело, не стал дожидаться, покуда одичалый ко мне на лестницу пожалует. Быстренько по ступенькам слез да чуть в помойное ведро не угодил – не зря, вишь, домовик хвалился…

Лёнька не знал, как и быть ему: не успел свыкнуться с существованием лешего, а тут на тебе – ещё и домовой.

– Дедушка, – с сомнением спросил он, – значит, и домовые – это взаправду?

– Конечно, взаправду, а я тебе про что толкую? Ну, ладно. Сейчас мы с тобой сделаем привальчик, перекусим маленько, да я тебе между прочим и расскажу про своего домового. Он у меня занятный был…

– Он что же, умер, дедушка?

– Не, милый, старуха моя его из дому выжила. А я с ним до сих пор дружбу веду.

Акимыч наконец выбрал подходящее место возле широкого пенька и вынул из своей сумки нехитрые припасы: краюху ноздреватого чёрного хлеба, сало в алмазных кристалликах соли и зелёные луковые перья. Лёнька не знал ещё, что лесной дух – лучшая приправа к любой еде, и уплетал дедово угощение, причислив его необыкновенный вкус к прочим лесным чудесам. Акимыч ел мало, но с явным удовольствием, не забывая при этом своего рассказа.

– Нашего домового, – начал он, – я знал давно. Вернее, как знал? Когда дом вот этими руками срубил – уже скоро тридцать лет тому, – первым делом покликал его, потому что без домового какое житьё? Он и от пожара убережёт, и от лихого человека, и скотину обиходит, и совет толковый завсегда может дать. Ну, значит, позвал – он и пришёл. Дом у меня неплохой, такому гнезду каждый домовик будет рад. Но видеть его, Лёнька, я не видел, хотя и слышал, как он домовничает. Да слышать – это одно, а вот свидеться везёт не каждому. А уж дружбу свести с ним – и вовсе редкое дело. Чтобы увидеть доможила, – Акимыч сделал большие глаза, – надобно застать его за работой ровно в полночь. Но если у тебя что худое на уме или из пустого любопытства поглазеть на него хочешь – хоть все ночи напролёт не спи, не то не увидишь, а и не услышишь хозяина ни разу. Вот бабка моя так ни разу с ним и не встретилась.

Ну а главная закавыка в том, что не верят нынче в домового. А уж такой человек, можешь не сомневаться, и встретит его, да скажет: померещилось. Таким и глаза отводить не надо, и уши закладывать. Ну вот, а как увидишь доможила, можешь с ним заговорить, и ежели ему с тобой интересно станет, то и вовсе сойтись. Ну и жаловать надобно домового, без этого никак. Любит мохнатый, чтоб его почитали и чем-нибудь лакомым баловали.

Я своего как застукал? Подглядел однажды, как он в кухне ночью горшки проверял. Ворочает их, а сам бубнит: «Который раз в медовой плошке мух нахожу, глаза б мои их не видели! И что за хозяйка нам досталась? Эй, дед, чего шпионишь, всю спину мне глазами пробуравил. Выходи, покалякаем. Да может, у тебя что сладкое есть?» Я и вылез из-за перегородки.

С тех самых пор начали мы по ночам беседы вести, забавы всякие придумывать. Он меня даже картами завлекал, да я не охотник. А вот слушать домовика ой как занятно! Много он знает такого, что людям не ведомо. Я, бывало, за этими байками и не замечу, как ночь минёт, и сразу начинаю следующую поджидать.

Только пронюхала что-то моя старуха. Я-то по человечьей своей неосторожности всякое чутьё утратил… Вот однова раза сидим с домовушкой рядом, и вдруг он на дверь кивает:

– Кажись, хозяйка твоя за нами партизанит. Меня ей не увидеть и не услышать, а вот ты для неё в пустоту словами бросаешься. Смотри, как бы не решила, что тронулся. Да ты не зыркай, не зыркай на дверь, а то до смерти напугаешь.

И то правда, думаю, чего стоит моей супружнице в сумасшедшие меня произвести после такого пассажа. И я, дурья башка, наутро взял да и выложил ей всё начистоту. Старуха моя как подхватится и пулей из избы. Это уж я после узнал, куда она дунула. Жила у нас тогда в деревне – через год в город убежала – Лидка Чувякина, распрекрасная наша фея, кикимора кочевая. Тьфу! Она Пелагею и научила одной пакости. Ты, говорит, не деда своего ругай, а ополчись-ка на домового. И каждый день его бранным словцом, каждый день. Он хулы пуще всего не любит. Ну, дальше мою старуху учить не надо, она и рада стараться: с утра до вечера честит бедного, так и выгнала. Не стерпел он, ушёл из дому. Теперь на краю деревни в сарае живёт. Навещаю его, конечно, но уже с оглядкой, боюсь, что дура моя его совсем из деревни выбранит.

– Акимыч, а у моей бабушки домовой есть? – озарило вдруг Лёньку.

– А то как же. Я про него слыхал: хозяйственный, обстоятельный…

– А я с ним могу подружиться?

– Ну а почему нет, если, конечно, он сам не против? Кого он в друзья выбирает, знаешь уже. А вот послушай, как доможила вызывают, если он тихий да незаметный и никак его не подсмотреть. Делать это лучше в кухне, тут самое любимое его место. Свет не включай, лучше найди у бабушки свечку. А то керосиновую лампу засвети, но самую малость – домовой сумерки любит. Обязательно требуется для хозяина гостинец, лучше сладкий – кусок пирога с яблоками или вареньем, но можно и конфет припасти, мой вот ириски не разворачивая жевал, и даже просто краюху хлеба. Но краюху отрезай от непочатого каравая. Так всегда делается, и домовушка за этим следит придирчиво. После этого дождёшься полуночи и скажешь:

Домовушка, не чинись,

А возьми да объявись.

Я хочу с тобой дружить,

Коли нужно – услужить.

Вот отведай-ка пока

Золотого пирожка!

Акимыч повторил заветные слова дважды.

– Усвоил?

Как было Лёньке не усвоить? Да он запомнит это на всю жизнь, если сегодня ночью к нему явится настоящий домовой!

– Ну что, друг разлюбезный, пора нам с тобой к дому лыжи поворачивать, загостились мы у дедушки лесового, – и Акимыч тронул Лёньку за плечо. – Да ты носа-то не вешай, чудной. Мы сюда частенько наведываться будем, ещё не одно чудо увидишь…

На обратном пути попались им скромные посиделки на сосне. Две большие дымчатые с чёрным птицы любезничали друг с дружкой громкими, хриплыми голосами. Увидев Лёньку с дедом, они замолчали и уставились на пришельцев черносмородинными глазами: чего, мол, наше уединение нарушаете, по душам поболтать не даёте?

– Ну-ну, растревоженные, – успокоил их дед, – сплетничайте себе, а нам недосуг.

– Это, дедушка, ворон с вороной? – шёпотом спросил Лёнька, тоже не желая беспокоить говорунов. Дед быстро обернулся к нему:

– А ты думаешь, ворон – это воронин муженёк? Вот и не угадал. Ворон, милок, он вороне да-альний родственник, десятая вода на киселе. Живёт за тридевять земель отсюда, это раз. А во-вторых, Лёнька, если этот родственничек да залетит сюда, эти кумушки его так встретят, что только пёрышки с него полетят. Ну, правда, вдвоём они на такое не решатся – родич-то и покрупнее, и посильнее будет. А вот стая, та непременно оттрепала бы залётного.

– Да за что же, Акимыч?

– Уж и не знаю, милый, что они там и когда не поделили. Фамильная тайна, – многозначительно произнёс дед. – Но характер у этой птицы натурально разбойничий: птичьи гнёзда зорит, яйца в них разбивает и выпивает. А ещё присоседилась эта мотовка к человеку – не перепадёт ли ей чего? Я слыхал, будто они в городе все свалки облепили. Правда, что ль?

Про свалки Лёнька не знал, но ворон в городе, конечно, видел.

– А уж хитрющая, – продолжал дед. – Охотники рассказывали: если выходишь из дому с ружьём, за версту улепётывают до единой. А вот если палку возьмёшь и в них прицелишься – ни одна черноклювая с места не сдвинется, галдят между собой, по всему видно, зубоскалят…

У меня в саду повадилась одна гнездо вить на дикой груше. Глядел я на него, глядел да и не вытерпел. Раз, когда старуха моя к соседке подалась, я садовую лестницу к груше подтащил и к гнезду этому подлез. Само оно неказистое было, вроде как поленилась даже строить, кучу сучьев набросала – и вся недолга. Но внутри у ней, Лёнька, чего только не было! Ну, сперва пух куриный, пёрышки разные там, а после тряпочки всякие, тесёмочки, нитки шерстяные – чего она у моей старухи и не тянула. Прямо целый склад мануфактурный.

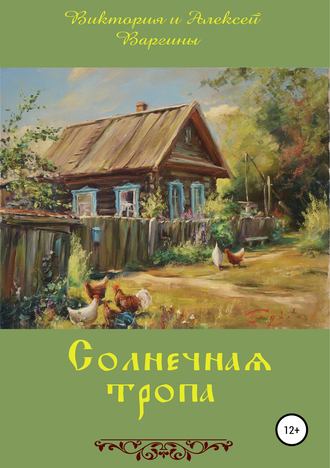

…Они вышли на широкий солнечный простор немного правее того места, где утром углубились в лес, и размашисто зашагали к своей деревне. Издали Пески казались сплошным густым садом, поднявшимся из земли прямо в середине пологой луговой пустоши. Лёнька оглянулся назад, где влажно дышало своей глубокой грудью и грело под июльским солнышком мохнатую голову таинственное существо леса. Оно по-прежнему скрывало в себе, не торопясь расставаться со всеми сразу, множество чудес. Но мальчик уже чувствовал доброту и щедрость этого сурового с виду великана, и оттого ему было радостно и привольно. Дед внимательно поглядел на Лёньку.

– Что заскакал, козлёнок ты мой милый? Весело тебе? Я вот, веришь ли, иной раз сюда притащусь как в воду опущенный, а назад уже на крыльях лечу. А почему?

– А почему? – эхом отозвался Лёнька.

– А потому, что красота эта всю суету с человека уносит, будто чистая водица, всякую скверну очищает. Вот бабка моя в лес ходить не любит, красоты этой не понимает… И всё ей в жизни не так и не эдак, сама не знает, что ей надобно. А ты хоть раз на всё это посмотри, да и поймёшь, чего оно стоит, твое недовольство.

ХЛОПОТУН

– Наконец-то объявились, лесные гулёны, – обрадовалась бабушка, когда Лёнька заскочил в дом. – Не уморил тебя дед?

– Нет, – ответил мальчик, сияя. – Я бы ещё долго гулял. А завтра на лесное озеро пойдём, мне дед пообещал.

– Ну, садись за стол, – пригласила бабушка и опять не вытерпела:

– Поди, заболтал тебя Акимыч, а, Лёнь? Пелагея, к примеру, его придумок терпеть не может, прямо закипает вся. Утром прибегала ко мне и всё причитала: дескать, испортит мой филин лесной твоего внучка, задурит голову своими бреднями. Да присоветовала тебя с Фёдором больше не отпускать.

– Ты что, бабушка! – Лёнька перепугался не на шутку. – С ним знаешь как интересно?

Бабушка призадумалась:

– Я вот тоже говорю, ну что в этих байках плохого? Подрастёт маленько – сам поймёт, где правда, где выдумка. Сказка – она и есть сказка, какой от неё вред?

«А если это не сказка? – подумал Лёнька, опуская деревянную ложку в густые горячие щи. – Вот сегодня всё сам и узнаю».

Вечером, отправившись к себе, Лёнька решил не ложиться: а ну как заснёшь? Чтобы скоротать время, мальчик открыл свою книгу французских сказок. Но сегодня ему не читалось: то, что Лёнька узнал от Акимыча, было куда интересней любых сказок. Он засунул книгу подальше и стал терпеливо дожидаться назначенного часа. Через открытое окно мальчик видел, как в небе понемногу проступают серебряные звёздные блёстки, и слышал нежные трубящие голоса незнакомых ему крошечных созданий. Эти подлунные музыканты незаметно убаюкали Лёньку, и он медленно поплыл куда-то, прямо сидя на стуле.

…За стеной очнулись старые часы и принялись гулко отбивать прощальный гимн минувшему дню. Вздрогнув, Лёнька понял, что ему пора, и на ощупь, стараясь ни единым звуком не спугнуть чутко дремлющую тишину, направился в кухню.

Там он отыскал коробок спичек и керосиновую лампу, которая про всякий случай всегда стояла на подоконнике в полной боевой готовности. Лёнька перенёс её на стол, неумело снял округлое стекло и запалил фитиль. Потревоженный червячок сразу вспыхнул, но темноту вокруг не рассеял, пока Лёнька не прикрыл его стеклянным садком. Кухня чуть проявилась смутными очертаниями предметов. Мальчик прибавил света и огляделся. Нигде не было не души, и даже дымчатый кот исчез со своей любимой лавки, и вечно плачущий рукомойник не ронял в ведро привычных слез.

Запинаясь на каждом слове и озираясь по сторонам, Лёнька произнёс заклинание, но ничего не произошло. Решив, что прочитано было плохо, он повторил свой призыв. И опять всё осталось по-прежнему. Тогда мальчик громко начал в третий раз:

– Домовушка, не чинись, а возьми да об…

– Ну, хватит кричать, – вдруг раздалось над самой его головой. – Подавай сюда свой пирог, раз принёс.

На печке, прислонившись к трубе, сидел некто, весь чёрный и лохматый от кончиков больших, похожих на лошадиные ушей до самых пяток, болтающихся над печным шестком. Лицо незнакомца можно было лишь угадывать под мягкой маской той же густой, овечьей шерсти. Но глаза на нём Лёнька все же разглядел: они остро поблёскивали сквозь мех. Всё это Лёнька уловил в одну секунду, а в следующую он восхищённо выдохнул:

– Ты и есть домовой?

– Я здешний хозяин, – с важностью ответил тот и мягко спрыгнул вниз, оказавшись ростом чуток повыше Лёньки. – Ну, давай пирог или что у тебя там?

Лёнька с готовностью протянул угощение и почувствовал, как ласково коснулась его руки каракулевая ладошка доможила. Не успел он моргнуть глазом, как хозяин управился с пирогом и устремил на Лёньку свой цепкий, блестящий взгляд.

– Ты почто меня звал? – спросил он. Голос у домового был тихий и глухой: молвит – словно ветер сухими листьями прошелестит. – Сказывай поскорее, а то мне недосуг лясы точить. У меня заботы на дворе – аж сорок три животины, и каждой внимание требуется. Сегодня корове левый бок не поглажу – завтра животом будет маяться, молока хорошего не даст. Крольчиха крольчат на белый свет выпускать готова, не помогу – и сама пропадёт, и детки загинут.

Он поймал горящий Лёнькин взгляд и вдруг передумал:

– Впрочем, времечко у меня ещё есть: крольчата только через час на волю запросятся, а остальное после успею… Говори что хотел.

– Я… – неуверенно сказал Лёнька, – я дружить хотел.

– Со мной? – пришёл черёд удивиться домовому.

– Ага…

Домовой с минуту поразмыслил, испытующе поглядывая на мальчика, и согласился:

– Что ж, давай дружить. А лампу эту больше не зажигай, обойдёмся и так, – он снял стеклянный колпак своей широкой кошачьей лапой и задул огненного светляка. В кухне сделалось темно, но Лёнька по-прежнему ясно видел доможила.

– А теперь давай знакомиться, – предложил хозяин. – Меня Хлопотуном зовут, а как тебя – я знаю. Откуда ты здесь, мне тоже известно. А откуда и зачем я – знать человеку необязательно. Так что вот и познакомились.

– Хлопотуша, скажи мне, откуда ты взялся? – попросил Лёнька. – Из сказки?

– Нет, – твёрдо ответил доможил. – Сказки уже после люди придумали. А откуда мы взялись, про то есть старая-престарая легенда, какую повторяют все домовые уже столько лет, что и не сосчитать. И я её в детстве услыхал и на всю жизнь запомнил. Вот только поймёшь ли ты, ведь мал ещё, – в раздумье произнёс Хлопотун. – Ну, ладно, авось поймёшь… Так слушай.

…Много веков назад жило на земле большое и весёлое племя. Хотя имело оно уже тогда и рога, и длинные хвосты, никто в сердцах не называл его проклятой нечистью, потому что это был самый мирный и добродушный народ на всём белом свете. Он жил на вершине неприступной горы, где в открытые окна домов забредали лёгкие облака, и рогатая детвора любила играть ими, как подушками. Наши предки не знали, что такое зло, и жизнь их протекала в радости и покое.

Но однажды ночью они проснулись от страшного зарева, охватившего полнеба. Все выскочили из своих домов и бросились на площадь, где зарево полыхало ослепительнее всего. А там в лучах небесного огня высилась грозная фигура исполина, закутанная в длинный чёрный плащ. Чёрные волосы незнакомца развевал ветер, а глаза сверкали на бледном лице, как чёрные угли. Облик его был так ужасен, что каждый невольно содрогнулся.

И вот великан разомкнул свои уста.

– Вы, беспечное племя, укрывшееся среди высоких гор! – ледяным голосом заговорил он. – Вы прячетесь за стенами убогих лачуг и не хотите видеть дальше собственного носа. А если бы ваше сознание сумело объять земли, населённые людьми!.. Вы ужаснулись бы от злодейств, которыми полна человеческая жизнь! Вы бы увидели, как ради денег и власти люди забыли своё предназначение – быть хранилищем священного духа свободы – и сделались рабами злобы, зависти, мщения. А вы в это время радуетесь солнцу и облакам.

Я пришёл, чтобы вернуть людям утраченную свободу духа, имя мое – Светоносец. Я выбрал вас, ещё не изведавших зла и способных победить его, для великой цели. Я дам вам такую силу, которая и не снилась смертному. Мы не станем ждать, пока люди сами прозреют от своих злодейств. Мы под корень уничтожим низкие страсти, владеющие безумцами, даже если они не захотят этого. Мы сделаем их счастливыми силой. Мы будем суровы и непреклонны, мы не станем жалеть людей для их же блага. Мы неслыханно ускорим прозрение человека, мы свернём века в часы и часы в мгновенья.

От страстной речи Светоносца маленькие сердца беззаботного прежде народа забились в стремлении поскорее спуститься к людям. Глаза загорелись, и в каждой паре отразился чёрный огонь от глаз Светоносца. Растерянность сбежала с лиц, и толпа плотно сомкнулась вокруг своего вождя.

– Готовы ли вы? – сурово спросил тот.

– Готовы! Веди нас!

Чёрный Светоносец вскинул руки, и голос его загремел как неистовый ураган:

– Даю вам неистребимую силу и власть над человеком! Ступайте со светом!

И вслед за этим могучий порыв настоящего урагана подхватил решительное племя, закружил его над родным городом с опустевшими домами и понёс в холодные недосягаемые выси, чтобы оттуда рассеять, как зёрна для посева, по всей земле…

…Голос Хлопотуна прервался, и острые уши вздрогнули.

– Вот и вся легенда, – с волнением сказал он. – Что было дальше? Получив такое могущество, мои предки бросились выполнять волю Светоносца, но это оказалось нелегко. Упрямые люди не хотели расставаться со своими грехами, а по правде сказать – и не могли. В долгой битве совсем извелись Светоносцевы слуги. Вспомнили, как тот благословлял их: «Мы не станем жалеть людей для их же блага», и пошли рубить с плеча без всякой уже оглядки. Что тут началось… Полилась кровушка со слезами пуще прежнего, а счастья не прибавилось. Совсем ожесточилось Светоносцево войско, карало уже и правого, и виноватого, забыв, для чего пришло со светом к людям.

И долго творилось всё это, пока однажды кое-кто из хвостатого племени не задумался: для чего тянется из века в век безнадёжная эта вражда? Сначала немногие, а потом всё больше усталого народу засомневалось. Вспомнили старую легенду про прежнее житьё в горах и запечалились: ради чего променяли свою мирную жизнь на вечное беспокойство гонителей? Захотелось им вернуться в свой город, да как его найти? Про то легенда им не говорила. А может, и не стало уже на земле того города, рассыпало его время в прах, и ветер без следа этот прах развеял. Ещё пуще затосковало обездоленное племя… Тут и пригляделось оно впервые к людям без своей вечной враждебности. И что же? Увидели недруги человеческого рода, как изменились люди за прошедшие века, как всё сильнее учились любить друг друга и сами боролись со злом в своей жизни.

Горше горького стало обманутому народу за свою вражду: «Мы людей злодеями считали, как могли изводили, а они куда лучше нас и своё счастье, свою свободу сами найдут». И решили тогда никуда не ходить, остаться жить где жили и искать людской дружбы. Ведь как получилось: после Светоносцева урагана каждый угодил в какое-нибудь место да там и осел. Кто шлёпнулся в реку или болото – стал водяным, кого в лес занесло – лешим, кто в степи пристанище нашёл – полевиком.

Нам, домовым, больше других повезло. Наши предки прямо к людям попали и в их домах устроились. Мы к человеку ближе всех были, сильнее всех к нему привязались. Помогать начали, охранять, из лютых врагов сделались добрыми друзьями. У нас теперь и заботы общие, и надежды. Помогаем, как умеем, человеку вернуть свою свободу. А ведь и наша свобода где-то быть должна, и наше счастье. Не верю, что для одних пакостей мы все на земле появились. Хотя вон если нашего водяного взять, так он и до сей поры на белый свет злобится, всё норовит лихо учинить. Ну и прочие иные никак от прежних повадок не отвыкнут. А много таких, кто и лютовать больше не хочет, и к человеку всё не прибьётся.