Полная версия

Книга надписей. Взгляд на библейскую археологию

Приведем текст о битве при Каркаре полностью. Он представляет собой великолепный образец ассирийских хвалебных надписей. Отметим, что в первых строках надписи на обелиске царь Салманасар предстает как избранник богов, возносящий молитвы своим небесным покровителям. Затем следует победная реляция:

В год Дайан-Ашшура, в месяце Эйру, на четырнадцатый день, я отправился из Ниневии, пересек Тигр и приблизился к городам (правителя) Джамму (близким) к реке Балих (?). В страхе перед моей властью, ужасом перед моим смертоносным оружием, они испугались; своими руками его придворные убили Джамму. В Китлалу и Тиль-ша-мар-ахи я вошел. Я привел своих богов в его дворцы. В его дворцах я устроил пир. Его сокровищница открылась (предо мной). Я видел его богатство. Его товары, его имущество, я забрал и привез в город Ашшур. Из Китлалы я ушел. К Кар-Шалманецеру я приблизился. В лодках из козлиных кож я пересек Евфрат во второй раз, во время его наводнения. Дань царей на той стороне Евфрата, Сангары Кархемишского, и Кундашпи из Кумуха (Коммагены), Арамы, сына Гёзи, Лалли Милидея, Хаяни, сына Гахари, Кальпароды из Хаттина, Калпаруды из Гургума – серебро, золото, свинец, медь, медные сосуды, в Ина-Ассур-уттир-асбате, по ту сторону Евфрата, на реке Сагур, которую люди Хатти называют Питру, там я получил (эту дань). Из Евфрата я ушел, я приблизился к Халману (Алеппо). Они боялись сражаться с (мной), они схватили мои ноги (упали на колени и обняли ноги мои – Л.В). Серебро, золото, их дань, которую я получил. Я приносил жертвы перед богом Ададом Халмана. От Халмана я ушел. К городам Ирхулни, из Хамата, я приблизился. Города Аденну, Барга, Аргана, его царские города, я захватил. Его добычу, его имущество, товары его дворцов я забрал. Я поджег его дворцы. От Арганы я ушел. К Каркару я приблизился.

Каркар, его царский город, я уничтожил, я опустошил, я сжег огнем. 1200 колесниц, 1200 всадников, 20 000 пехотинцев Хадад-эзера, царя Арама (Дамаска – Л.В,); 700 колесниц, 700 всадников, 10 000 солдат Ирхулини из Хамата, 2000 колесниц, 10 000 солдат Ахава, израильтянина, 500 солдат гуанцев, 1000 солдат мушрейцев (область в Ливане), 10 колесниц, 10 000 солдат ирканатцев, 200 солдат Матинубааля из Арвада, 200 солдат усанатов (область в Ливане), 30 колесниц, [], 000 солдат Адуну-бааля, из Шиане, 1000 верблюдов Гиндибу, арабских, [], 000 солдат Ба'са, сына Рухуби, Аммонитянина, – эти двенадцать царей, которых он (Хадад-Эзер дамасский он же Бар-Хадад II – Л.В) привел, чтобы сражаться и сражаться, они пришли против меня. (Доверяя) возвышенной силе, которую Ашшур, господин, дал (мне) в могучем оружии, которое Нергал (бог смерти- Л.В), идущий передо мной, представил (мне), я сражался с ними. От Каркара, до города Гильзау, я их разгромил. 14 000 их воинов я убил мечом. Как Адад (Адад, бог дождя и грома – Л.В), я пролил на них разрушение. Я разбросал их трупы повсюду, (и) покрыл (заполнил) лицо пустынной равнины своими широко распространенными армиями. С помощью (моего) оружия я заставлял их кровь течь по долинам (?) Земли. Плоская равнина была слишком мала, чтобы их тела падали, широкая сельская местность была затрачена для их захоронения. Их телами я преградил реку Оронт как с мостом (?). В этой битве я взял у них колесницы, их конницу, их лошадей, разбил их ярмо»

(перевод мой с английского подстрочника – Л.В)

Этот каменный документ – не единственное описание битвы при Каркаре, дошедшее до нас от Салманасара III. Есть еще 5 текстов (!), каждый из которых в примерно одинаковых выражениях рассказывает об этой замечательной победе великого царя-завоевателя. Один из них – на обелиске из Нимруда. Тем не менее, если бы Салманасар III каким-либо чудом появился сегодня перед журналистами, на пресс-конференции ему пришлось бы отвечать на несколько весьма неудобных вопросов, главный из которых – почему его армия вернулась в родные пенаты после столь знаменательной победы, а не двинулась далее на юго-запад, например, чтобы окончательно покончить с наглецом Бар-Хададом и его израильским союзником? Почему в последующих надписях Салманасара III покорившиеся ему однажды города вновь подвергаются завоеванию и порабощению? Может быть, победа ассирийского царя была пирровой, или вовсе не стала победой? А, может статься, коалиция царей во главе с Бар-Хададом, Ахавом и Ирхулини нанесла ассирийцам поражение и, хотя бы временно, укоротила их завоевательный пыл? То есть, выражаясь простым языком, не отхватил ли Салманасар со своей армией по щам от еврейских и сирийских воинов?

Как бы то ни было, данная коалиция оказалась непрочной. Как обычно бывает в истории, союзники очень скоро начали люто ненавидеть друг-друга. Ахав и Бар-Хадад рассорились, и принялись воевать. В Израиле возникла целая придворная партия, убеждавшая царя Ахава в том, что «Рамот-Гилеад (город на Голанских высотах, бывший под властью Дамаска) был наш и сейчас наш, и надо бы его забрать назад». Ахав послушался и в союзе с иудейским царем Иеошафатом направился во главе армии в Сирию. В битве за Рамот-Гилеад Ахав стоял против Бар-Хадада на собственной колеснице, поражая дротиками воинов противника. Но и те не дремали и не собирались сдаваться без боя – почти в самом начале сражения удачно пущенная из лука вражеская стрела поразила израильского царя сквозь швы доспехов, и хотя Ахав мужественно сражался против сирийцев до самого конца битвы, смертельная рана не дала ему руководить боем до конца, и вскоре его тело привезли в Шомрон, столицу Израиля, а колесницу, залитую кровью, опустили в бассейн на дворцовой площади. Вода выплеснулась вместе с царской кровью, и – как рассказывает нам хроника – псы лизали кровь Ахава. Сирийцы торжествовали победу, но и им недолго осталось радоваться своей независимости. Вскоре немолодой уже Бар-Хадад II был убит и на престол Дамасского царства воссел Хазаэль (Азаил)), последний царь арамеев. Хазаэлю было суждено в 839 году до н.э испытать горечь поражения от Ассирии.

В чем особая ценность надписи на монолите из Карха? Дело в том, что битва при Каркаре не упомянута ни в библейских текстах, ни у Иосифа Флавия, автора полной истории евреев. По всей видимости, данный эпизод истории Израиля не был включен в анналы по политическим причинам. Ахав, царь Израиля, женатый на финикийской принцессе Йезевель (Иезавель), являлся и до сих пор является одним из наиболее противоречивых личностей в еврейской истории. С одной стороны, он великий воин и яркая, смелая, трагическая фигура. С другой стороны, ему принадлежит сомнительная слава гонителя иудейской религии, грешника и сторонника языческих обычаев. Поэтому, скорее всего, участие израильтян в битве при Каркаре современными Ахаву историками-иудеями не принималось во внимание в качестве факта значительного и судьбоносного. К сожалению, возможно, по этой причине, древние еврейские тексты обходят битву у Каркара молчанием.

Небольшая голова неизвестного царя – предположительно царь Израиля Ахав или царь Дамаска Бар-Хадад, или царь Тира Итобаал. Музей Израиля, Иерусалим, фото автора.

Тем не менее, ассирийские источники восполняют для нас этот эпизод израильской истории – героический и судьбоносный для царя Ахава. И за это нам остается лишь поблагодарить безымянного ассирийского хрониста.

Стела Меша

30. И взошел Лот из Цоара и поселился на горе, и две его дочери с ним; ибо он боялся селиться в Цоаре. И поселился он в пещере, он и две его дочери. 31. И сказала старшая младшей: Отец наш стар, и мужа нет на земле, чтобы войти к нам по обычаю всей земли. 32. Пойдем, напоим отца нашего вином и ляжем с ним, и оживотворим от отца нашего потомство. 33. И напоили они своего отца вином в ту ночь, и вошла старшая и легла со своим отцом, и не знал он, когда легла она и когда встала. 34. И было на следующий день, и сказала старшая младшей: Вот я лежала прошлой ночью с моим отцом. Напоим его вином также и этой ночью, и войди ты, ложись с ним, и оживотворим от отца нашего потомство. 35. И напоили они также и в ту ночь своего отца вином, и поднялась младшая в легла с ним, и не знал он, когда легла она и когда встала. 36. И зачали обе дочери Лота от своего отца. 37. И родила старшая сына, и она нарекла ему имя Моав. Он отец Моава по сей день. 38. И младшая тоже родила сына, и она нарекла ему имя Бен-Ами. Он отец сынов Амона по сей день.

Берешит (Бытие) 19,30—38

Моавитянам положительно не повезло как народу. От их цивилизации осталось крайне мало объектов материальной культуры, а что касается культуры духовной – помимо нескольких фрагментарных, и одной крупной эпиграфической надписи (о ней ниже) моавитяне ничего не оставили после себя. Их реноме простому читателю известно из библейских текстов – в Библии моавитяне не только представляют из себя врагов еврейского народа. Они его самые близкие родственники, но очень плохие родственники, родившиеся в результате чудовищного кровосмешения, инцеста.

Племянник праотца Авраама Лот остался без жены, и тогда его дочери, напоив отца вином, возлегли с ним как с мужем, и от них произошли Аммон и Моав – два народа-ублюдка. Эти народы поселились в Заиорданье, гранича с Землей Израиля, и весь период XII – X веков до н.э пытались завоевать евреев и поработить израильские племена. Иной раз им это удавалось, при царе Эглоне10 моавитяне правили Землей Израиля, и были изгнаны оттуда шофетом (судьей) Эхудом бен Герой (Аод сын Геры в синодальном переводе), хитростью проникшему к царю Эглону и заколовшему его мечом. Помимо Библии имя моавитского царя Эглона нигде более не упоминается. Во всяком случае, до сего дня не найдено иного документального подтверждения его существования. Что, при минимальном количестве оставшихся от моавитян памятников, неудивительно. Впрочем, раскопки на земле Моава, в нынешнем государстве Иордания, проводились довольно редко и неэффективно. Возможно, в будущем ситуация с нахождением моавитских документальных памятников изменится к лучшему.

Судьба небольшого моавитского государства мало известна и в письменных источниках из других стран. Анналы египетского фараона Рамсеса II упоминают о моавитянах, как о враждебных племенах, взбунтовавшихся против фараоновой власти вместе с «шасу». На успокоение бунта фараон послал армию. Любопытно, что на египетских рисунках моавитяне совершенно не отличны от остальных ханаанеев, их волосы точно так собраны в пучок и аккуратно связаны сзади. «Шасу» же, обитатели гор к югу от Мертвого Моря имеют растрепанные, похожие на нынешние «расты», волосы.

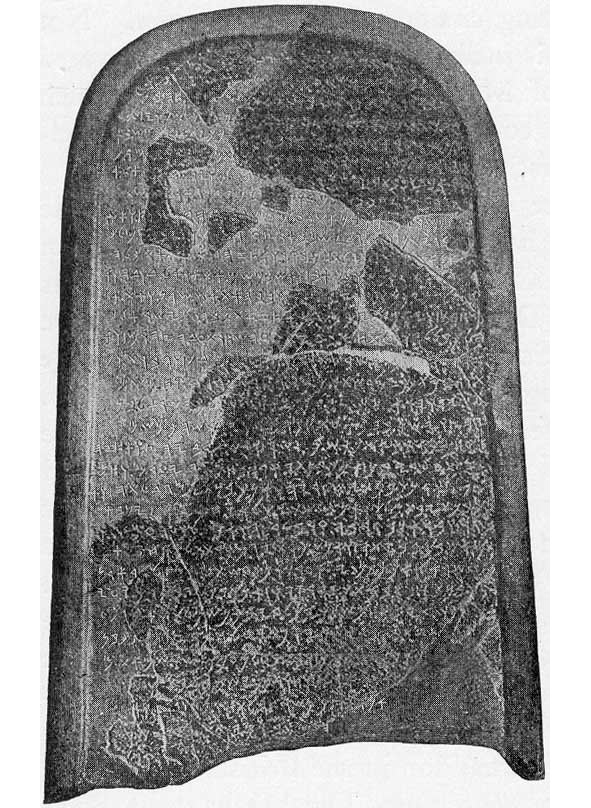

Стела царя Меша. Лувр

Для евреев моавитяне были народом-братом как по крови, так и по языку. Но религиозная пропасть отделяла народ Единого Бога и поклонявшихся Кемошу моавитян. Помимо Кемоша, местного божка, моавитский народ почитал и остальных богов и богинь общеханаанского пантеона – Ашейру, Анат, Баала, Хадада и других. Алтари и священные рощи являлись неотъемлемой частью пейзажа засушливого плоскогорья на той стороне Мертвого моря и реки Иордан, где обитал моавитский народ.

Итак, наиболее подробно рассказывает нам о Моаве библейский текст. Фрагментарно – египетские летописи. Анналы ассирийского царя Асархаддона (тот самый Асархаддон, о котором прекрасный русский поэт Валерий Брюсов написал одно из своих лучших стихотворений) повествуют о том, что подвластные ему моавитяне прислали своих солдат в ассирийскую армию во время похода на Египет. Mоав, по всей видимости, так и не возвратил себе независимость, после развала Ассирийской империи, его земли достались Вавилонскому царству, а затем Заиорданье стало частью империи персидских царей. В конце III – начале II веков до н.э на территорию Моава переселились кочевые племена набатейцев из Аравийского полуострова, вытеснив и ассимилировав коренное население. Более ничто о Моаве нам не известно.

Если бы не кровное родство с авторами Библии и не непосредственное соседство с ними, о Моаве вряд ли вспоминали бы историки. Разве что это название всплывало бы в качестве перечисления покоренных Ассирией и Вавилоном территорий. Но этот народ оставил в мировой истории два памятника. Один – как это не странно звучит – моавитское происхождение прабабки царя Давида. Второй, о котором мы расскажем вам в этой главе, стела царя Меша.

Удивительно, но именно эта стела, выполненная из черного базальта, и дошедшая до нас разбитой на куски, проливает свет на страницы израильско-моавитского конфликта. Почему-то именно народ, оставивший так мало письменных источников, донес через века до нас этот необычайно важный археологический памятник. Точнее, два памятника – о надписи Билама, найденной на территории Моава, авторство которой моавитянам не принадлежит, мы поговорим в другой главе.

Каменные стелы являлись на Ближнем Востоке памятниками воинской славы и историческими анналами, а, иной раз, и кодексами законов. О стеле царя Хамураппи (1795—1750 гг до н.э) известно многим, кто хоть раз погружался в глубокие темные воды древней истории. Прочно вошли в историю такие замечательные каменные памятники как стела Нарам-Суэна, «стела коршунов», фараоновы памятники из Египта и ассиро-вавилонские памятные обелиски, об одном из которых мы уже рассказали в прошлой главе. «Камень Меши» моложе базальтового столпа Хамураппи на добрые 900 лет, но, несмотря на то, что на нем не записаны многочисленные параграфы законов, исторические анналы с этой стелы говорят о многом.

Царь Моава Меша поставил стелу из черного прочного базальта в столичном городе Дивоне в ознаменование своей победы над Израилем. Следует отметить, что до этой победы, начиная с царствования Давида и заканчивая царствованием Ахава Израильтянина, Моав находился в прямой вассальной зависимости от еврейского государства. Лишь во времена царя Израиля Йегу (в русском синодальном переводе Библии Йиуй) Моав смог на короткое время освободиться от израильского контроля.

Фредерик Август Клейн – так звали немецкого миссионера, путешествовавшего по Трансиордании в середине XIX века. Этому человеку принадлежала честь быть первым европейцем, увидевшим стелу царя Меши. История подобных находок на Ближнем Востоке банальна – их чаще всего обнаруживают кочевые арабы-бедуины. Зная, что «френги» (неверные, европейцы) готовы хорошо заплатить за подобные находки, арабы по своему обыкновению находят способы сбыть археологический экспонат как можно дороже. С камнем царя Меши, однако, произошел некоторый конфуз, если не выразиться покрепче. Базальтовая стела стояла совершенно открыто недалеко от бедуинской деревни Дибан (сохранившей название древнего топонима – столицы Моава Дивона), но местные жители тщательно скрывали ее от европейцев, почитая как священный камень. Клейну повезло – ему, как духовной особе – арабы доверяли. Но их доверие миссионер обманул, рассказав о базальтовой стеле великому французскому археологу Шарлю Клермон-Ганно.

Прорисовка надписи со стелы Меша

Имя Клермон-Ганно в те годы звучало набатом в среде востоковедов, историков и всех, кого увлекала тема библейских древностей. Этот выдающийся французский ученый, будучи молодым, 21-летним специалистом-выпускником Высшей Школы Восточных языков в Париже, начал свою карьеру в качестве переводчика при французском консульстве в Иерусалиме в 1867 году. Затем Шарль Клермон-Ганно работал в Стамбуле при посольстве Франции. В Иерусалиме молодой энергичный и любознательный «френги»11 занимался раскопками, обнаружил в древнем иудейском некрополе в долине Йосафата несколько надписей на иврите времен Первого храма (XI – VI вв. до н.э). Помимо этого, ему принадлежит открытие надписей «область города Гезер» (пограничные столбы древнего еврейского города Гезер). В 1886 году Клермон-Ганно прославился тем, что обличил подделку в так называемых «рукописях Шапира», эти (якобы) древнейшие еврейские свитки антиквар Шапира пытался продать Британскому музею за 1 миллион фунтов стерлингов – гигантскую по тем временам сумму (этому событию посвящена отдельная глава данной книги). Шарль Клермон-Ганно много путешествовал по Ближнему Востоку, служил дипломатом, а затем преподавал в университете. Умер он в Париже в 1923 году в возрасте 76 лет.

Вдохновленный рассказом миссионера Клейна, Клермон-Ганно отправился с несколькими спутниками сделать слепок с надписи на камне с помощью папье-маше. Это ему удалось, но после того, как надпись была снята, на французов напала группа разъяренных бедуинов. Прикосновение неверных кощунников-французов к черному камню вызвало у мусульман приступ ярости, она напали на европейцев, в драке им удалось повредить только что выполненный слепок. Тем не менее, нашим героям посчастливилось ускользнуть от расправы. Разгневанный Клермон-Ганно привлек местные турецкие власти – в надежде, что под их охраной ему удастся изучить памятник. Но не тут-то было! Разгневавшись, бедуины разбили ценнейшую находку на куски. Часть этих осколков базальта французу удалось найти, еще два куска стелы спас чудом Чарльз Уоррен, археолог-любитель, по совместительству генерал британской армии, еще один из пионеров раскопок в Иерусалиме (ему принадлежит открытие системы иудейских и ханаанских туннелей в источнике Гихон). С помощью поврежденного слепка из папье-маше стелу удалось восстановить, недостающие строки надписи частично дописать. Из 38 строк сохранилось, таким образом, 36, да и те не полностью. О чем же повествует надпись IX века до н.э.? Что донес нам в своем рассказе сквозь века царь моавитян Меша?

Приведем текст надписи:

Я – Меша, сын Кемошкена, царь Моава, дивонитянин. Отец мой царствовал над Моавом тридцать лет, и я царствую после отца моего. Сделал я высоту эту для Кемоша в Кархе. Высота спасения, потому что он спас меня от всех царей, и потому что он дал мне смотреть на всех ненавидящих меня. Омри правил Израилем, притеснял Моав много дней, потому что прогневался Кемош на страну свою. Сменил его сын его, он также сказал: «Буду притеснять Моав». В дни мои (он) сказал т [ак], (презрительно) посмотрел я на него и на дом его. И Израиль гибелью погиб (на) век, захватил Омри [зем-]

лю Мэһэдва. Жил он в ней дни свои и половину дней сына своего – сорок лет, но [вер-] нул её Кемош в мои дни. Я отстроил Баал-Меон, я сделал в нём водоём, от [строил я]

у Кирьятэн. И люди Гада жили в земле Атарот с древних времен, построил себе царь Израиля Атарот. Я воевал против города и взял его. Я убил весь народ [из] города в жертвоприношение для Кемоша и для Моава. Вернул я оттуда жертвенник Додо (Давида? – ЛВ) и про [та-] щил его пред лицом Кемоша в Керийоте. Поселил я в нём (в Атароте) людей (из) Шарона и лю [дей] (из) Махарат. Сказал мне Кемош: «Иди, возьми Нево у Израиля». П [о-] шёл я ночью и воевал против него от ранней зари до полудня. Захватил я его и убил всех: семь тысяч жителей и пришельцев. А также женщин и [прише-] лиц, и рабынь. Ибо Аштар-Кемошу заклял я его (Нево). Взял оттуда [со-] суды ЙХВХ12 и принёс их пред лице Кемоша. А царь Израиля построил Йаhац и жил в нём, пока воевал со мной. Изгнал его Кемош от лица [моего. Вз-ял я из Моава две сотни мужей, всех начальников их. Повёл я их на Йаһац и взял его чтобы прибавить к Дайвону. Я построил Кархо: стены рощ (?) и стены… И я построил ворота его, и я построил башни его. И я построил дом царя. И я сделал оба водо [ёма для во] ды внутри города. А ямы (для воды) не было внутри города в Кархо, и сказал я всему народу: «Сделай [те се-] бе каждый яму в доме своём». И я вырубил водоёмы для Кархо (с помощью) пленни [ков] (из) Израиля. Я построил Ароер и я сделал дороги в Арно [не.] Я отстроил Бет-Бамот, потому что разрушен он (был). Я отстроил Бецер, потому что руинами [он стал. Из лю] дей Дайвона – пятьдесят, потому что весь Дайвон – подданные. И я цар [ст-] во [вал я над] сотнями в городах, которые прибавил к стране (своей). И я постро ил [Бет-Мэһэ] д [в] а и Бет-Дивлатен | И Бет-Баал-Меон, я привёл туда [овцеводов] […] овцы (этой) земли. А Хауронен, жил в нём до [м Дави] да] […] сказал мне Кемош: «Сойди, воюй с Хауроненом.

Я со [шёл и вое-] [вал с городом и взял его. Вер] нул его Кемош в дни мои, и выне [с я] оттуда деся [ть]

[…]. И я […]

В чем особая ценность надписи царя Меши сына Кемошкена?

Царь Моава Меша упоминается и в библейском тексте, который тоже стоит привести здесь, так как в нем есть множественные параллели с надписью моавитского царя:

И восстал Моав против Исраэйля по смерти Ахава. (Мелахим (Царей) II, 1,1

(4) Меша, царь Моавитский, был владельцем скота и присылал он царю Исраэйльскому сто тысяч нестриженых овец и сто тысяч нестриженых баранов. (5) И было, когда умер Ахав, царь Моавитский восстал против царя Исраэйльского. (6) И выступил царь Йеорам в тот день из Шомерона, и перечислил весь Исраэйль. (7) И пошел, и послал сказать Йеошафату, царю Йеудейскому: царь Моавитский восстал против меня, пойдешь ли со мной на войну против Моава? И сказал он: пойду; как ты, так и я; как твой народ, так и мой народ; как твои кони, так и мои кони. (8) И сказал: по какой дороге взойдем мы? И сказал он: дорогою пустыни Эдомской. (9) И пошел царь Исраэйльский, и царь Йеудейский, и царь Эдомский, и шли они обходным путем семь дней, и не было воды для войска и для скота, который с ними. (Мелахим (Царей) II, 3, 5—9)

(21) Когда все Моавитяне услышали, что пришли цари воевать с ними, то собрались они все, начиная от тех, кто, стал носить пояс, и старше, и стали на границе. (22) И встали они рано утром, и засияло над водою солнце, а Моавитянам издали показалась вода эта красною как кровь. (23) И сказали они: это кровь! Сразились цари и перебили друг друга. А теперь на добычу, Моав! (24) И пришли они к стану Исраэйльскому. И поднялись Исраэйльтяне, и стали бить Моавитян, и те побежали от них; а они били и били Моавитян. (25) И города разрушали, и на всякий хороший участок бросали каждый по камню, и закидывали его, и все источники вод засыпали, и все хорошие деревья срубили, пока не остался только Кир-Харэсэт с каменной (стеною) его. И окружили его пращники, и разрушили его. (26) И увидел царь Моавитский, что битва одолевает его, и взял он с собою семьсот человек, владеющих мечом, чтобы пробиться к царю Эдомскому, но не смогли они. (27) И взял он сына своего, первенца, который должен был стать царем вместо него, и принес его во всесожжение на стене. И был гнев большой на Исраэйльтян, и они отступили от него, и возвратились в страну. (Мелахим (Царей) II, 3, 21—27)

Оставим в стороне сравнение литературных достоинств обоих текстов, рассмотрим лишь имеющиеся в них параллелизмы и те места в тексте Меши, которые могут заинтересовать нас с точки зрения библейской истории и археологии:

Первое – оба текста говорят о войне трех царей с Мешей. Меша воздвиг свою базальтовую стелу с надписью (единственную стелу подобного рода в Моаве!) в честь того, что Кемош (бог Моава) «спас… от всех царей и дал смотреть на ненавидящих…". Это было совершенно особое событие, чудо, которое явил царю Меше Кемош! Кто были эти цари, от которых Кемош спас своего раба?

Библия четко отвечает нам – царь Израильский, царь Иудейский и царь Эдома13.

Что за чудесное спасение было явлено Моаву?

Здесь библейский текст в русском переводе рассказывает нам так – «гнев большой (был) на Израильтян, и отступили они». В данном случае «гнев» (на иврите употреблено слово «кецеф») следует трактовать как «наказание свыше». В подобной коннотации слово «кецеф» употребляется в Библии в связи с эпидемиями болезней. По всей видимости, чудовищное, отчаянное жертвоприношение Меши Кемошу (сожжение своего сына-первенца) совпало с начавшейся в войске осаждавших эпидемией. Данная эпидемия («гнев Божий»), вызванная, помимо всего прочего, недостатком воды (смотри приведенную выше цитату из Библии), заставила Израильтян снять осаду и позорно бежать от стен уже почти захваченного ими столичного города Кир-Харесета.

Второе – Меша рассказывает об овцеводах, упоминаются «овцы этой земли». Мотив скотоводов-овцеводов явно перекликается со «ста тысячами нестриженых овец и ста тысячами нестриженых баранов», которых – согласно Библии – Меша посылает как дань царю Израиля. Это, на первый взгляд, далеко не самая яркая параллель, но она весьма. точно определяет основной род занятий моавитян. Действительно, в сухой земле Моава злаки росли хуже, но дикие травы после зимних дождей поднимались зеленой шерстью на покатых спинах Моавских гор, представляя великолепные пастбища для стад овец и коз. Такие бытовые, очень точные параллели, лишний раз подтверждают подлинность и историческую ценность текста Библейской хроники.