Полная версия

Книга надписей. Взгляд на библейскую археологию

Бубастийский портал Карнакского храма

(21) Рехавам (Ровоам в синодальном переводе – Л.В), сын Шеломо (Соломон в синодальном переводе – Л.В), царствовал в Иудее. Сорок один год было Рехаваму, когда он стал царем, и семнадцать лет был он царем в Йерушалаиме, в городе, который избрал Господь из всех колен Исраэлевых, чтобы пребывало там имя Его. А имя матери его Наама, Аммонитянка. (22) И делали Иудеи злое в очах Г-спода, и гневили Его грехами своими, какими они грешили, более отцов своих. (23) И построили они себе жертвенники, и (поставили) столбы и ашэйрим (истуканов Ашэйры) на каждом высоком холме и под каждым лиственным деревом. (24) Были также и блудники в этой стране, они делали все мерзости тех народов, которых Г-сподь прогнал от лица сынов Исраэйлевых. (25) И было, на пятый год царствования Рехавама Шишак, царь Египетский, поднялся против Йерушалаима. (26) И взял сокровища дома Господня, и сокровища дома царского, и взял все; взял и все золотые щиты, которые сделал Шеломо. (27) И сделал царь Рехавам вместо них медные щиты, и отдал их в руки начальникам скороходов, охраняющих вход в дом царя. (28) И было, каждый раз, когда царь шел в дом Господень, скороходы несли их, а (потом) возвращали их в комнату скороходов. (29). А прочие дела Рехавама и все, что он сделал, описано в книге летописи царей Иудеи.

(Мелахим I (Царств III), 14, 21—29)

Со времен царствования фараонов Рамсеса II и Мернептаха до похода фараона Шешонка прошло три сотни лет. Три века – огромный срок по историческим меркам. Именно те триста лет, которые отделяли Мернептаха от Шешонка, очень интересны для историков и социологов. В этот период весь тогдашний цивилизованный обитаемый мир – «Плодородный полумесяц» – перетерпел трансформацию, известную у историков и археологов как «кризис Бронзового века». Железо сменило бронзу во всех сферах жизни – от сельского хозяйства до оружейного дела, в некоторых государствах этот процесс произошел быстро, а кое-где шел с трудом, по тем или иным причинам. Варвары, вооруженные железным оружием, обрушились на старые государства «Плодородного полумесяца», они шли ордами, угрюмые, уверенные в себе. Их плотники строили корабли, на которых они переплывали зеленые воды Средиземноморья. Варварские племена изгоняли и вытесняли другие народы – и те в свою очередь начинали кочевать в поисках новых земель. Процесс этот начался еще в середине XIII века до н.э, в те годы египетский фараон Рамсес II был вынужден вести войну с племенами шарданов, явившихся из неизвестных египтянам земель. Одержав победу над неведомым племенем, великий Рамсес создал из них свою гвардию, чуждую мысли о мятеже, преданную правителю и яростную в бою. На египетских изображениях эпохи Рамсеса II можно увидеть шарданов в полном боевом облачении, в двурогих шлемах, с длинными мечами. Египетский язык не знал гласных букв, поэтому чтение «шарданы», принятое большинством египтологов, условно, на самом деле иероглифы передавали лишь цепочку согласных звуков ш-р-д-н. Часть современных историков соотносит шарданов с сардинцами, населением одноименного острова в западном части Средиземного моря. Та самая гвардия, состоящая из этих воинственных чужеземцев, спасла фараону жизнь в битве при Кадеше. А если бы Рамсес II погиб при Кадеше, история Ближнего Востока могла пойти совершенно другим путем.

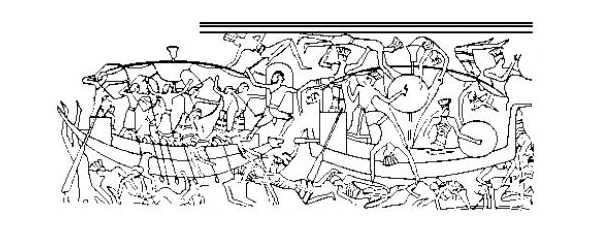

Вскоре надписи фараонов зафиксировали дальнейшее продвижение «народов моря» и очередные победы войска Верхнего и Нижнего Египта над теми племенами, чьи имена читались как экуэш (ахейские греки), дэнуэн или данауна (данайцы, «приносящие дары», хорошо известные нам по Илиаде), дарданой (дарданы), пэлесэт (филистимляне, на иврите «плиштим», «вторженцы», народ-соперник евреев), текер (троянцы, те самые, чей «град был разрушен» ахейскими греками), шекелеш (сикулы, тоже народ троянского происхождения) и другими. Упомянутая в предыдущей главе стела Мернептаха, рассказавшая нам об уничтожении «семени Израиля», одновременно повествовала и о том, как этот фараон победоносно сражался на пятом году своего правления с объединенными силами «народов моря» и заставил их отступить. Но наиболее богатым событиями, связанными с «народами моря», считается у историков царствование Рамсеса III (1185—1153 гг до н.э), при котором нападения «народов моря» на Египет следовали беспрерывно одно за другим. На пятом и восьмом году своего правления Рамсес III одержал над ордами чужеземцев убедительные победы. В морском сражении у Рохаута корабли пришельцев потерпели сокрушительное поражение от военного флота египтян. На барельефах, высеченных по приказу Рамсеса III, египетские корабли с тараном в виде головы льва поражают борта длинных приземистых остроносых кораблей пришельцев (сходные корабли есть на критских рисунках). Связанные и обессиленные, идут в плен «народы моря», легко различимые по шлемам с перьями, и набедренным повязкам, отличным от египетских.

Египетский военный корабль атакует корабль «народов моря». Прорисовка барельефа из храма в Мединет-Хабу, Египет.

В результате долгого ряда военных поражений, «народы моря» перестали вторгаться в Египет и расселились по берегам Восточного Средиземноморья, некоторые из них отплыли на запад к островам Сардиния, Корсика и Сицилия, и к Апеннинскому полуострову. Но и Египетская держава не смогла выйти из многолетней борьбы с чужеземцами не понеся потерь. Империя фараонов устала воевать, силы египтян истощились, уменьшилась численность армии, которую стало накладнее содержать. В результате этих внутригосударственных бед, как сказали бы сегодня, экономического кризиса, египетская гегемония на территории Ханаана сначала уменьшилась, а затем и вовсе исчезла. Ушли из небольших ханаанских городов-государств египетские гарнизоны. Побережье Леванта заняли филистимляне, тевкры, данайцы (в районе нынешнего Дора в Израиле). Со стороны Синая и восточного берега Иордана в Ханаан пришли еврейские племена, начавшие войны как с местным западносемитским населением, тождественным им по крови и языку, так и с пришельцами-филистимлянами. История завоевания Ханаана, борьбы с филистимлянами, ханаанеями, моавитянами, аммонитянами и другими народами подробно изложена в библейских текстах. В это смутное время Египет перестал претендовать на полный контроль над Ханааном, сотни лет твердой фараоновой власти над «горемычным Ретену» подошли к концу. Ослабленная борьбой с народами моря, великая империя клонилась к закату, и новых ее правителей более не интересовали земли за пределами Синайского полуострова. Точно так же перестала интересовать эта земля и живших к северу от неё хеттов, чья держава развалилась и исчезла с политической карты тогдашнего мира в результате беспрерывных набегов народов моря. Хеттское государство никогда не возродилось более в полном объеме. Ассирия испытывала тяжелый упадок. Греческие города-государства микенской культуры исчезли, сметенные вторжением дорийских племен. В образовавшемся «вакууме» начали появляться новые государства – Израильско-Иудейское царство, Хамат, Дамаск, северосирийские города-государства. Объединенному Израильско-Иудейскому царству в правление царя Давида на короткое время удалось подчинить себе не только весь южный Ханаан (собственно Израиль и Иудею), но и начинавшее набирать силу Дамасское царство и Хамат, расположенный еще далее к северу. Исторические сведения об этом периоде в основном дошли до нас из библейских текстов, многие историки не склонны признавать их историчность (зачастую из конъюнктурных соображений)7. Как бы то ни было, век объединенного Израильско-Иудейского царства, окрепшего в борьбе с народом моря – филистимлянами (плиштим на иврите, пелесэт по-древнеегипетски) оказался недолог. После блестящего правления царей Давида (1003—970 гг до н.э) и его сына Шеломо (Соломона, 970—930 гг до н.э) еврейское государство раскололось на северное царство Израиль и южное – Иудею, столицей последней оставался Иерусалим. Иудеей продолжала править династия Давида в лице его внука Рехавама (Ровоама, 930—911 гг до н.э). Дамасское царство получило самостоятельность и начало войны с Израилем и остальными соседями. А небольшая Иудея подверглась нашествию египетского фараона Шешонка (945—924 гг. до н.э). Попутно заметим, что не избежал этой участи и ее северный сосед Израиль.

Бубастийский портал храма в Карнаке в наши дни

Основатель новой египетской царской династии Шешонк (Библия называет его Шишак или Шушак (в Септуагинте), в русском переводе – Сусаким) происходил не из египетского народа, он был ливийцем, потомком предводителей ливийских наемников при дворе египетских фараонов. Ливийцы – народ, обитавший к западу от Египта – часто воевали со своим намного более могущественным соседом. Однако, терпя поражение за поражением в войнах, они постепенно проникали в Египет как переселенцы, получали земли на западе страны, служили в египетской армии и становились настоящими египтянами – по культуре и поведению. Шешонк являлся представителем шестого поколения знатного ливийского рода, переселившегося в Египет. Взойдя на престол Египта, он изначально вел себя миролюбиво по отношению к северному соседу – Израильско-Иудейскому царству. Царь Соломон женился на дочери Шешонка, получив за ней в приданное город Гезер (населенный хананеянами и окруженный мощными крепостными стенами город в прибрежной полосе нынешнего Израиля. К городу Гезер мы обязательно вернемся в главе о древнейших надписях на иврите – Л.В). Но помимо мирной политики, мудрый Шешонк готовился к войне, принимая у себя сбежавших от гнева царей Израиля врагов Давидовой династии. Одним из них был Иаровоам (Иеровоам), будущий царь Израиля, отделившийся от Иудеи после смерти Соломона. Несомненно, Египет приложил руку к раздроблению еврейского государства, чтобы вновь попробовать подчинить себе Ханаан и поживиться большими сокровищами, собранными в Иерусалимском храме при Давиде и Соломоне.

Неудивительно, что сокровищница Иерусалимского храма манила к себе Шешонка – за более чем 70 лет правления Давидовой династии в Иерусалим стекались довольно большие пожертвования в храмовую казну. Торговый флот иудеев ходил вместе с флотом братьев по крови и языку – финикийцев – в Таршиш, в Пунт, по средиземноморью и по акватории Красного моря. В городе Эцион-Гевер8 функционировал морской порт, выстроенный при Соломоне. Еще недавно полукочевые-полуоседлые иудеи, жившие в нагорье, стали богатым и развитым народом. Шешонк не мог не вспомнить своих великих предшественников, совершавших походы на Ханаан – Сети I, Тутмоса III, Рамсеса II. Его, Шешонка, слава должна затмить их подвиги, а сокровищница Храма Иудеев пополнить оскудевшие сокровищницы храмов Египта.

На Бубастийском пилоне храма Амона в Карнаке сохранилась в довольно хорошем состоянии надпись Шешонка. Она традиционно начинается с похвалы, которую воздает ему бог Амон

«Моё сердце радуется, ибо я видел твои победы милый сын мой, Шешонк-мери-Амон. Я повелел народам юга прийти к тебе с выражением покорности и северным народам покориться величию твоего имени».

Перевод мой (с ивритского подстрочника) – Л.В.

Впервые надпись Шешонка заинтересовала ученых тогда, когда ее впервые смогли прочесть. Честь первого прочтения принадлежала самому Франсуа Шампольону, гениальному французскому лингвисту, благодаря которому «заговорили» египетские иероглифы. Вот, что написал сам Шампольон об этом событии:

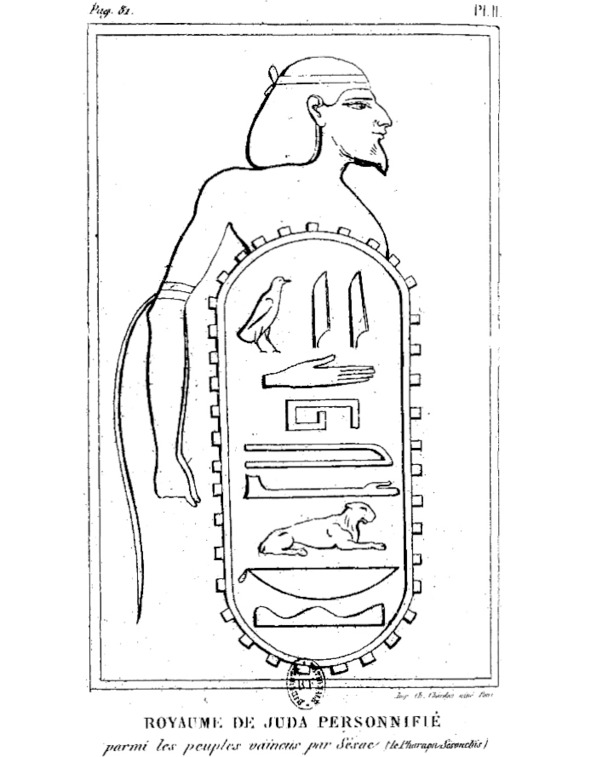

В этом прекрасном дворце я исследовал портреты большинства фараонов, известных своими великими делами… мы видим людей, сражающихся с противниками Мандуэи из Египта и возвращающихся с триумфом на родину, дальнейшие военные кампании Рамзеса-Сезостриса также Сессонхиса, у ног трех Великих Богов (Амун, Мут и Хонсу), победившего тридцать покоренных народов, среди которых я нашел, уцелевшую полностью надпись – Иодахамалек, царство Иудеи или евреев. Это соответствует комментарию в 1 Цар. 14, в котором рассказывается об успешном покорении Сесонхисом Иерусалима: то, что мы установили связь между египетским Шешонком Сесонхисом из Мането и Шешоком или Шишаком из Библии, подтверждается наиболее удовлетворительным образом.

Перевод мой – Л.В.

На пилоне видны частично сохранившиеся 150 картушей (овальных рамок вокруг имен собственных) с названиями городов и местностей, завоеванных Шешонком в Ханаане. Часть из них сохранилась достаточно хорошо, чтобы можно было разобрать названия Арад, Иуд-а-Мелек (именно это название Шампольон трактовал как Иудея, хотя современные египтологи избегают столь очевидной связи, невразумительно трактуя это название как «непонятный Йудхамелек»), Бейт-Анатот (рядом с Иерусалимом), Бейт-Хорон, Кирьят-Яарим, Гивон (к западу и северо-западу от Иерусалима), Суккот, Маханаим в Заиорданье – города Иудеи. Упоминаются Негев (пустыня к югу от Иудеи) и Аялонская долина. Не пощадил Шешонк и Израиль, разрушив Бейт-Шеан, Таппуах, Таанах, Афараим, Адораим, Рехов, и Мегиддо. В том же Мегиддо археологи обнаружили часть победной стелы с именем Шешонка. Подобную стелу нашли и в Библе, к северу от Израиля и Иудеи.

Пленник с надписью Йуд-а-Мелек. Обратите внимание на семитские черты лица. Как мы уже заметили ранее, древние египтяне очень точно изображали расовые черты своих пленников

Надпись фараона Шешонка содержит большое количество географических названий, имеющих четкие параллели с названиями израильских и иудейских городов из Библии. Настолько четкие, что по ним можно определить направление походов фараона внутри завоеванной им страны.

Судя по надписи на Бубастийском портале храма Ипет-Исут, Шешонк завоевал весь Ханаан и привел в Египет большую добычу. Но этот поход был – фактически – лишь грабительской экспедицией, ставшей возможной после ослабления и разделения Израильско-Иудейского царства. Египтяне уже не могли как ранее укрепиться в Ханаане. Несмотря на военное поражение, Израиль и Иудея сохранили независимость и продолжали функционировать как государственные образования. Время военных побед и завоеваний в регионе для египетской державы закончилось. На востоке, в междуречье рек Тигр и Евфрат, на другом конце «плодородного полумесяца» поднималось новое государство, новый колосс, сокрушить который сопредельные ему страны были не в силах. Колоссу было суждено стать первой империей Ближнего Востока, да и первой империей мира. Называлось это царство Ашшур. Русскоязычному читателю оно известно как Ассирия.

Обелиск из Карха

8. И Куш породил Нимрода: тот стал богатырем на земле. 9. Он был богатырем в ловле пред Господом. Потому говорится: Как Нимрод богатырь в лoвле пред Господом. 10. И был началом царства его Бавел, и Эрех, и Аккад и Калне, на земле Шинар. 11. Из той земли вышел Ашур; и построил он Нинвей, и Реховот-Ир, и Калах; 12. И Ресен, между Нинвей и между Калах; то город великий.

Библия, Берешит (Бытие) 10, 8—12

Ассирийская империя вышла на мировую арену далеко не сразу после своего основания. Началом ее, ядром и историческим центром стал город-государство Ашшур, один из многочисленных городков на пестром одеяле месопотамских малых государств по всей территории Шумера и Аккада. Во времена Третьей династии Ура9 (2111—2003 годы до н.э) Ашшуром управляли наместники шумерского царя. Но шло время, Ашшур постепенно подчинял своей власти соседние города – кого силой, а кого династическими браками. Первым значительным правителем Ашшура (эдакий Иван Калита на ассирийский лад) стал Шамшиадад I (1807—1774 гг. до н.э), у которого получилось на короткое время создать державу, включающую в себя всю территорию Месопотамии, и даже часть северосирийских городов, признавших его власть. Рыхлая протоимперия Шамшиадада I рухнула после его смерти. Процесс «собирания земель вокруг Ашшура» продолжался еще сотни лет, достигнув своего апогея ко второй половине второго тысячелетия до новой эры. Город-государство трансформировался в агрессивное государство-завоеватель. Чреда царей-победителей, царей-покорителей, чьи скульптурные изображения украшают сегодня залы музеев, славных своими бесконечными грабительскими походами, принесла Ассирийской империи репутацию безжалостной, жестокой, несокрушимой военной машины. Волею судеб, память об ассирийцах сохранилась прежде всего в библейских текстах, как в единственных древних текстах, прошедших сквозь века без изменений и распространявшиеся во многих изданиях.

Древнегреческий историк Ксенофонт, в трудах которого можно встретить любые басни и сказки о различных отдаленных народах и странах, об Ассирии и ее славном прошлом не знал ничего. А ведь и трехсот лет не прошло с тех пор, как первая империя Ближнего Востока окончательно пала в борьбе с Вавилоном и Мидией (в 608 году до н.э). Более тысячи лет насчитывала история Ассирии – начиная с маленького города-государства Ашшур и заканчивая государством, в границах которого «уместились» все земли «плодородного полумесяца», включая Египет! Как мало времени должно было пройти, чтобы история этого колосса стала «делами давно минувших дней».

Тем не менее, библейские книги надежно хранили информацию об Ассирии, именах ее царей и названии ее столицы. Книга пророка Ионы, например, четко говорит о Ниневии, великом и нечестивом городе, в котором

более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота

(Книга Ионы, 4, 11)

В исторической части Библии – книгах Царей – содержится немало ценной информации о войнах, которые вели Иудея и Израиль с Ассирией. Раскопки, которые предприняли первые археологические экспедиции в районе нынешнего Ирака, разбудили спящие под огромными холмами песка и камней города Ассирии; на свет появились, после двухтысячелетнего молчания и забвения, архивы царских дворцов Ниневии, Калаха, Ашшура. Имена этих городов Библия сохранила, а сухая глинистая почва Месопотамии сберегала их погребенные под глинистыми холмами останки более 2000 лет до того дня, когда их коснулась лопата археолога. Были открыты фундаменты огромных дворцов, храмов, барельефы со сценами захвата городов и охотничьими подвигами ассирийских царей и их свиты, бородатые исполинские статуи, каменные стелы с надписями, сотни тысяч клинописных табличек – великая цивилизация древности, восставшая фениксом из пепла, стала достоянием нового времени. Многие ассирийские тексты не только перекликались с библейскими, но и во многом дополняли их фактологически. От ассирийской версии истории о Всемирном потопе до исторической хроники об убиении царя Синаххериба его мятежными сыновьями Ардамелехом и Сарэццером (Ардамаликом и Саруссуром ассирийских летописей) – множество сюжетов, описанных на клинописных таблицах, с потрясающей точностью совпадали с текстом Библии. Перекличка текстов и совпадения в них не прошли незамеченными. Многие историки ухватились за эти параллели в текстах, чтобы обвинить авторов Библии во вторичности и в заимствовании сюжетов и мыслей у «мудрецов древней Ассирии». Эта точка зрения жива и муссируется до сих пор как солидными историками Древнего Востока, так и горе-блогерами. Нам кажется, что, сравнивая ассирийские и древнееврейские тексты следует говорить не о заимствовании сюжетов, а об описании одних и тех же событий разными авторами в совершенно разном ключе. Всемирный Потоп в ассиро-вавилонских хрониках подан в совершенно ином роде, нежели в тексте библейской книги Берешит (Бытие), с различиями не только в фактах, но и в трактовке события, во взгляде автора на различные моральные аспекты потопа. Хочу сразу заметить, что поиск параллелей и отрицание сходства между текстами ассиро-вавилонских и шумерских хроник выходит далеко за рамки нашей книги, и сосредоточусь только на тех «историях из истории», которые непосредственно связаны с нашим повествованием. Поиском параллелей я предоставлю заниматься энтузиастам вроде Сэмюэла Крамера, автора отличной научно-популярной книги «История начинается в Шумере».

Вся долгая история Ассирии – это хроника военных походов, завоеваний, покорения соседних стран и городов, выселения их жителей, собирания окрестных земель в огромную территорию государства бога Ашшура. Начиная от Тиглатпаласара I (Тукульти-апал-Эшарра, 1115—1076 гг. до н.э), после «кризиса бронзового века», ассирийские цари устремились на запад, используя слабость Хеттской империи и Египта. В северной Сирии в это время появился ряд городов-государств, независимых, но в военном отношении неспособных поодиночке противостоять боевой машине Ассирии.

Ассирийская армия еще до реформ царя Тиглатпалассара III (об этих реформах мы расскажем в одной из следующих глав нашего повествования) представляла собой высокоорганизованные и хорошо вооруженные отряды тяжелой и легкой пехоты, конницы и колесничные воинские подразделения. Она набиралась в основном по рекрутскому набору, причем воинам платили достойную долю военной добычи. Особенностью армии Ассирии являлась железная дисциплина и полное подчинение низшего командного состава высшему.

Предположительно, тактика действия ассирийской армии была следующей. Сначала в бой вступали легковооруженные воины, осыпая противника стрелами и камнями из пращей (часто они действовали под прикрытием щитов тяжеловооруженной пехоты). Затем на расстроенного и ослабленного противника обрушивалась конница и колесницы (с флангов) и строй тяжеловооруженных воинов (с фронта). Прошедшая многочисленные тренировки, сплоченная, вооруженная качественным железным и бронзовым оружием, армия ассирийцев не знала равных себе соперников. Ассирийские колесницы считались самыми мощными на Ближнем Востоке. Запряженные тройкой лошадей, они оковывались броней и несли экипаж из трех воинов. С такой военной силой цари Ашшура могли завоевывать огромные территории, наводя на врага страх одним только фактом своего существования. Правители малых и больших государств предпочитали сразу приготовить денежные подношения ассирийским царям и широко раскрыть ворота городов перед их армиями, в противном случае их государства ждало полное разграбление и уничтожение.

В 853 году до н. э мощная, дисциплинированная и боеготовая ассирийская армия вторжения стояла у восточного берега Евфрата, готовая форсировать реку во славу богов Ашшура, Адада и Нинурты. Во главе ее находился царь Салманасар III (Шульману-Ашшаред по-ассирийски), сын Ашшурнасирапала II.

Монолит из Карха, Британский музей, Лондон

История ассирийского похода 853 года до н. э и великих побед была высечена на обелиске, который с годами был заброшен и похоронен под слоем земли.

Обелиск нашла британская археологическая экспедиция Джона Георга Тейлора в городе Карх (ныне Уктепе в бостане Диарбакыр в Турции) в турецком Курдистане в 1861 году. Вот как рассказывает об этом сам Тейлор

«… Мне посчастливилось открыть каменную плиту с изображением ассирийского царя с обеих сторон покрытую длинными надписями клинописью, находящимися в пределах 2 футов от ее основания, она специально была вкопана в землю в ознаменование ее (земли – ЛВ) захвата царем, там, где его полки вошли в город…» (перевод мой – Л.В)

Размеры стелы – 2,2 на 0,87 на 0,23 метра. Она высечена из желтоватого известняка. Клинописная надпись на стеле пространно повествует о победах Салманассара III. Самая значительная битва, описание которой сохранилось на обелиске – битва при Каркаре. В ней войскам Салманассара противостояла мощная военно-политическая коалиция 12 государств региона. Небольшие государства сплотились перед ассирийским вторжением, памятуя древнюю восточную мудрость о том, что каждый прутик легко сломать, а связку прутьев сломать невозможно, сколько не старайся. С огромным интересом и нетерпением археологи расшифровали список союзных государств. Взглядам изумленных археологов предстали два «старых знакомца», имена которых были им прекрасно известны по библейским текстам – книгам Царей и Диврей а-Ямим (Паралипоменону). Это были Бар-Хадад II (он же Адад-Идри ассирийского текста, он же Бен-Хадад библейских книг), царь Дамаска и Ахав Израильтянин – царь Израиля Ахав бен-Омри, жизнь и история царствия которого подробно изложены в Библии. Помимо этого, в надписи на стеле находится самое древнее в истории упоминание арабских кочевых племен.

Заметим, что до находки обелиска из Карха имена вышеупомянутых царей были известны только из библейского текста, и некоторые критики Писания ставили личности этих правителей под сомнение. А жили ли на самом деле Бар-Хадад с Ахавом? Вдруг это герои мифов и сказок, написанных в V веке уже новой эры еврейскими раввинами? Вроде Тезея или Геракла, или Персея?