полная версия

полная версияФормирование интереса подростков и молодёжи к занятиям непопулярными олимпийскими видами спорта

IV. Методы и приёмы формирования и поддержания интереса к занятиям спортом202:

– грамотная и чёткая постановка целей и задач каждого тренировочного занятия (не конкретизируя, какие упражнения и игры ждут занимающихся), базирующихся на опыте предыдущих тренировок, соревнований, и доведение их до сведения воспитанников, обозначение общего приоритета на всю тренировку;

– каждую тренировку должна присутствовать ориентировка на доступный и подходящий для каждого тренирующегося результат, достижение которого должно восприниматься им и оцениваться тренером, его одногруппниками, родителями (законными представителями) как успех и победа над собой;

– определение для каждого тренирующегося конкретных действий, которые нужно совершить в настоящий момент, чтобы затем добиться поставленных перед собой целей, то есть наметить для себя ближайшую перспективу действий и поведения;

– учёт спортивных интересов и потребностей, индивидуально-психологических, интеллектуальных, возрастных, гендерных, физических и иных особенностей подростков и молодёжи в планировании тренировочного процесса, подборе средств, методов, методических приёмов обучения и тренировки, способов общения и взаимодействия с другими занимающимися, подбора доводов и аргументов;

– налаживание и поддержание общения, диалога между тренером и спортсменами, обратная связь во время тренировочного процесса (вопросы после объяснения упражнений, уточнения по тренировке, по выполнению тренировочных заданий и отдельных упражнений и т.п.);

– акцент на теоретические сведения (спортсмен должен понимать смысл, содержание, особенности, необходимость и важность выполнения каждого упражнения для поставленных перед ним целей, освоения техники и тактики вида спорта, достижения намеченных спортивных результатов и то, как и где можно будет применить его на практике), обучение самостоятельному поиску решений двигательных задач, включая нахождение и исправление ошибок без преждевременного указания, как надо выполнять;

– наличие элементов новизны в каждой тренировке: в организации, построении и проведении занятия, его содержании, подборе физических упражнений, условий их выполнения (это может быть повторение упражнения, но с изменением двигательной задачи, направления движения, «зеркальным» выполнением, введением дополнительных движений или предметов, комбинированием двигательных актов, исключением зрительного контроля, изменением площади опоры и т.п.), включая параметры нагрузки и отдыха. Цель – сделать каждую тренировку интересной, отличной от других;

– оптимальные физическая, психическая и эмоциональная нагрузка и загруженность занимающихся на тренировке. Во всех упражнениях и заданиях должна присутствовать преодолимая трудность, построенная на принципах «от простого к сложному», «от лёгкого к трудному», «от освоенного к неосвоенному»;

– необходимо научить воспитанников получать удовольствие от физических нагрузок;

– (с учётом особенностей старшего школьного и студенческого возраста) активное применение спортивных и подвижных игр в основной части занятия, технических средств обучения и тренировки (тренажёрных устройств, записывающей аппаратуры и т.п.), организация качественного музыкального сопровождения занятий, введение в занятие «развлекательной» части, включающей в себя упражнения из других, в том числе, родственных видов спорта, элементы игр и соревнований, спарринга, возможность свободной деятельности по своему виду спорта и т.п.;

– активное участие педагога в тренировках, показ упражнений, по возможности, совместное выполнение упражнений вместе с воспитанниками (как минимум, в разминке, игровой и соревновательной деятельности);

– обязательная рефлексия в конце каждой тренировки – подведение итогов занятия, результатов каждого члена группы, индивидуальная формулировка задач и расстановка приоритетов на последующие тренировки;

– перманентное создание ситуаций успеха для каждого занимающегося во время тренировки, похвала за самые минимальные успехи, поощрение взаимной поддержки спортсменов-одногруппников, фиксация ситуаций успеха занимающихся (даже самых минимальных) с последующим доведением этой информации до всех членов группы (например, посредством размещения объявлений с поздравлениями в общедоступных местах спортивной базы);

– поддержание у воспитанников позитивного отношения ко всему, чем занимаются на тренировках, создание и поддержание благоприятного морально-психологического климата на протяжении всех этапов тренировочного процесса, культивирование положительного отношения к своему виду спорта;

– применение элементов самоуправления на тренировках, диалогового общения между спортсменами: проведение отдельных упражнений, частей занятия, оценка правильности выполнения того или иного задания самими спортсменами, совместное выполнение заданий, привлечение давно занимающихся к обучению базовым элементам начинающих спортсменов;

– перед началом и в конце тренировки «дать пять» (или пожать руку) тренеру (эмоциональный подъём для воспитанников, для тренера – увидеть настроение каждого занимающегося, сказать напутственные слова);

– введение понятия «компенсация» вместо наказаний за всё, что не доработал (отвлёкся, не выложился, не добежал, опоздал), донести мысль, что вся группа хочет стать сильнее и лучше, привитие получения удовольствия от физической нагрузки;

– сбор вокруг тренера по одному свистку в течение трёх счётов, кто последний – выполняет компенсацию (способствует экономии тренировочного времени, постоянной включённости воспитанников в тренировку);

– введение внутрикомандных (групповых) традиций (например, участвовать в соревнованиях в носках определённого цвета, носить значки, бейсболки, сумки и др. с определённой эмблемой, ввести какие-то мелкие особенности, присущие только данному коллективу/группе);

– превращение дней рождения и праздников в неотъемлемую часть тренировочного процесса («в честь дня рождения Маши мы организуем показательные выступления (сыграем в такую-то игру, проведём курсовку, организуем эстафеты и т.п.)»);

– неформальные беседы с тренером, которые позволяют педагогу быть в курсе проблем воспитанников, необходимая поддержка и участие тренера во внеспортивной жизни занимающихся, что способствует созданию доверительных отношений;

– организация внетренировочной работы с занимающимися: поездки всей группой в качестве зрителей на спортивные соревнования и мероприятия, походы в кино, театр, на каток, выезды на природу и т.п.

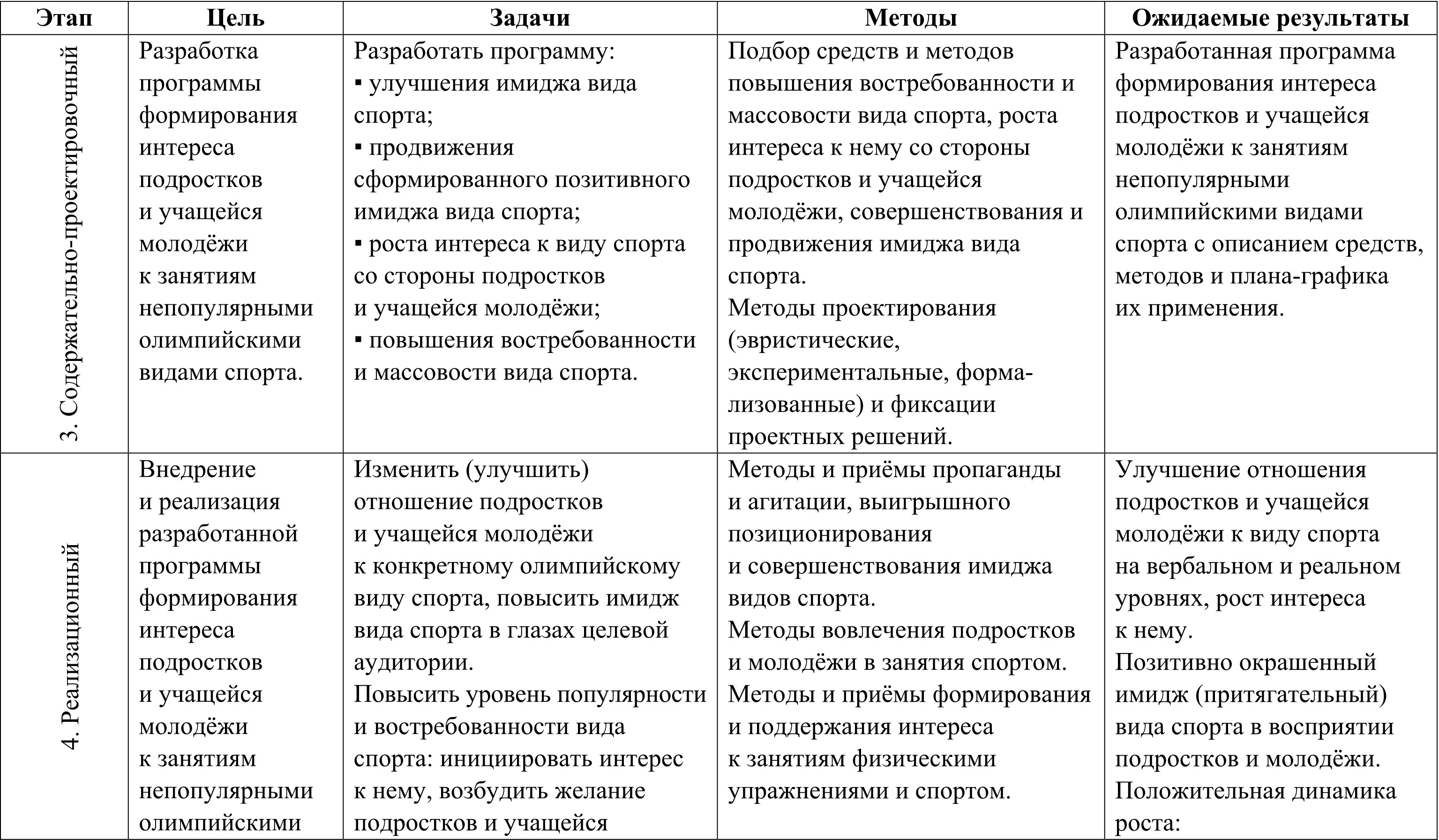

Планируемыми результатами данного этапа выступают:

– улучшение отношения подростков и молодёжи к виду спорта на вербальном и реальном уровнях, рост интереса к нему;

– позитивно окрашенный имидж (притягательный) вида спорта в восприятии подростков и учащейся молодёжи;

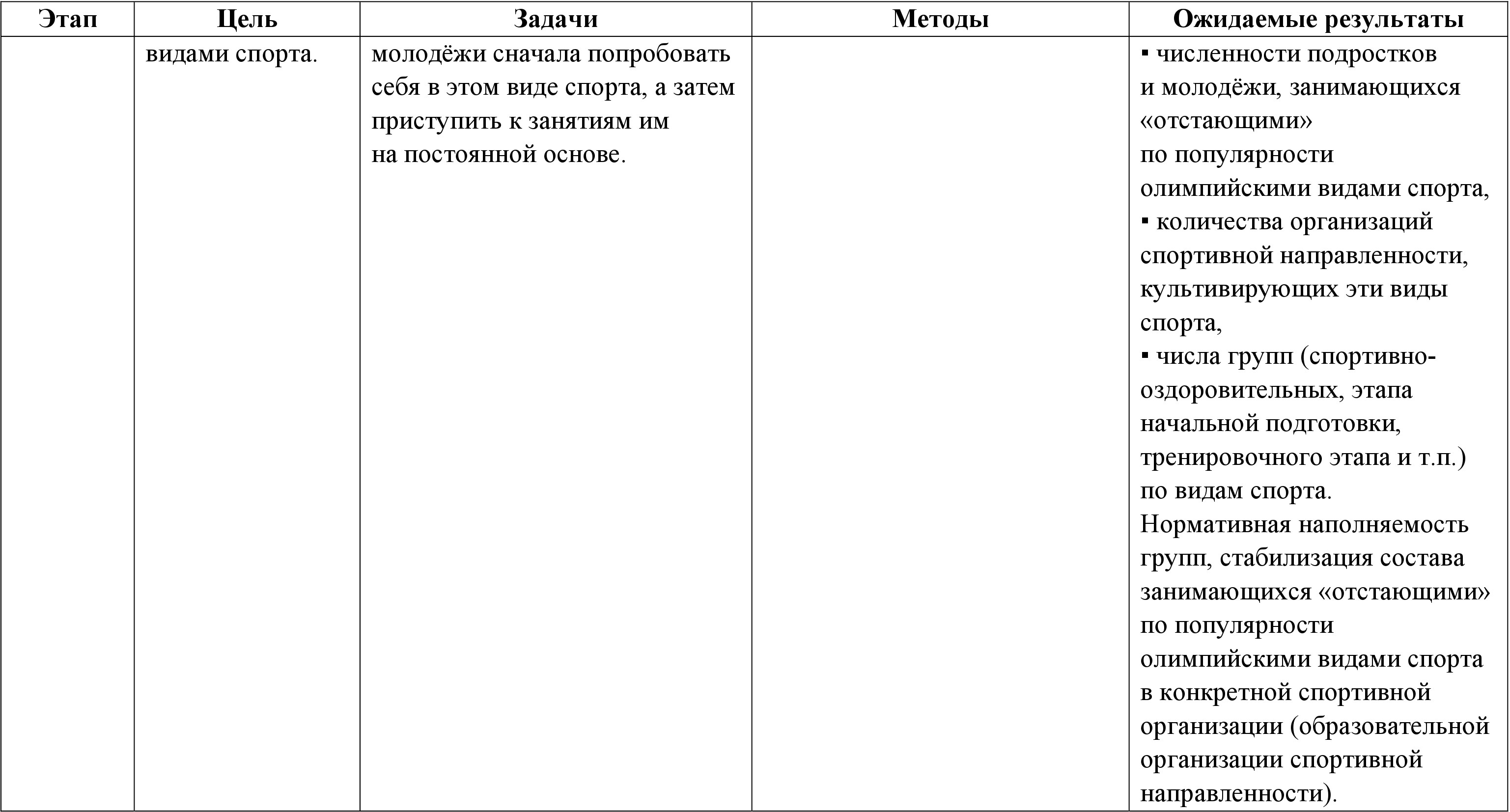

– положительная динамика роста: а) численности подростков и молодёжи, занимающихся «отстающими» по популярности олимпийскими видами спорта, б) количества организаций спортивной направленности, культивирующих эти виды спорта, в) числа групп (спортивно-оздоровительных, начальной подготовки, учебно-тренировочных и т.п.);

– нормативная наполняемость групп, стабилизация состава занимающихся «отстающими» по популярности видами спорта в конкретной организации спортивной направленности.

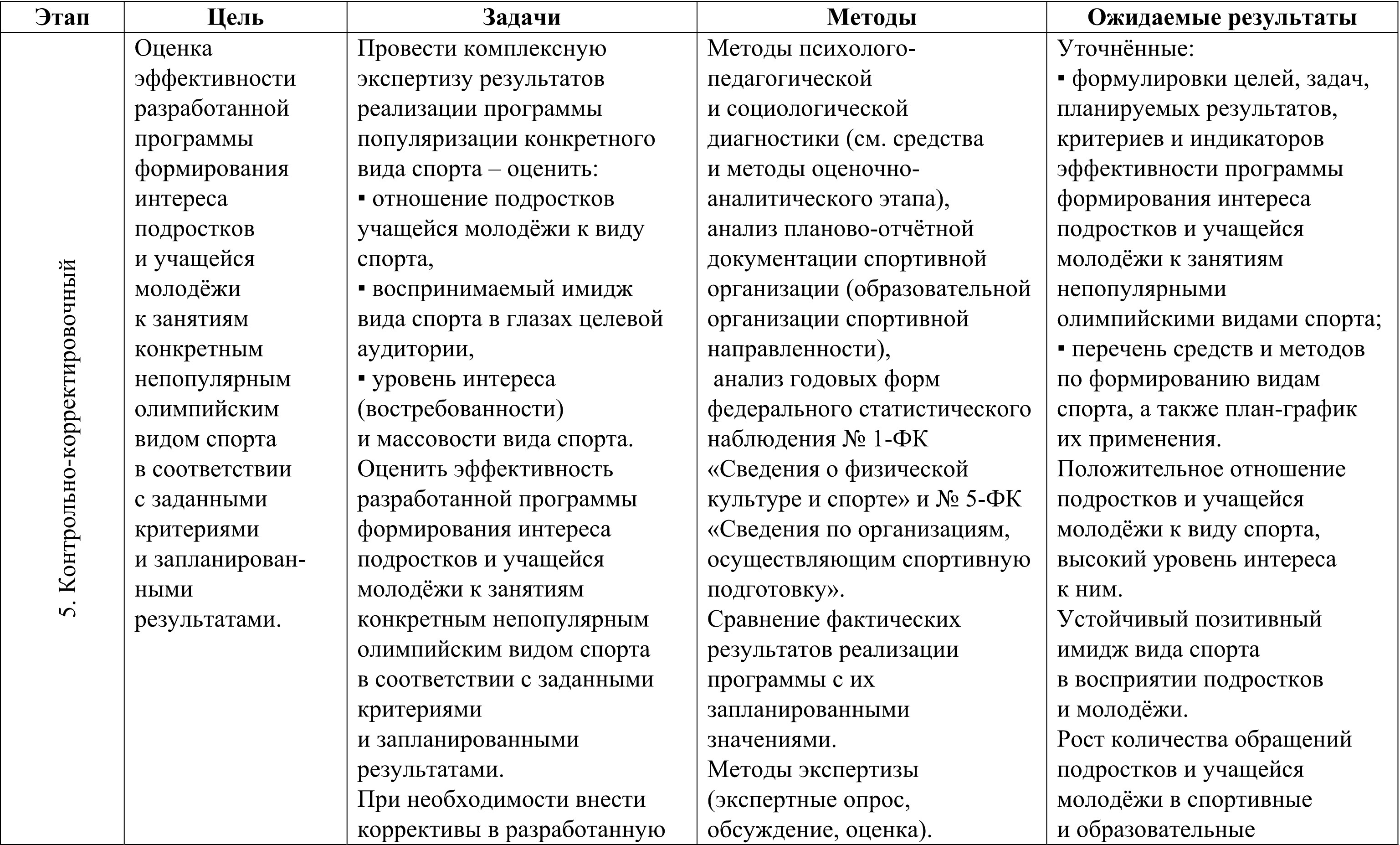

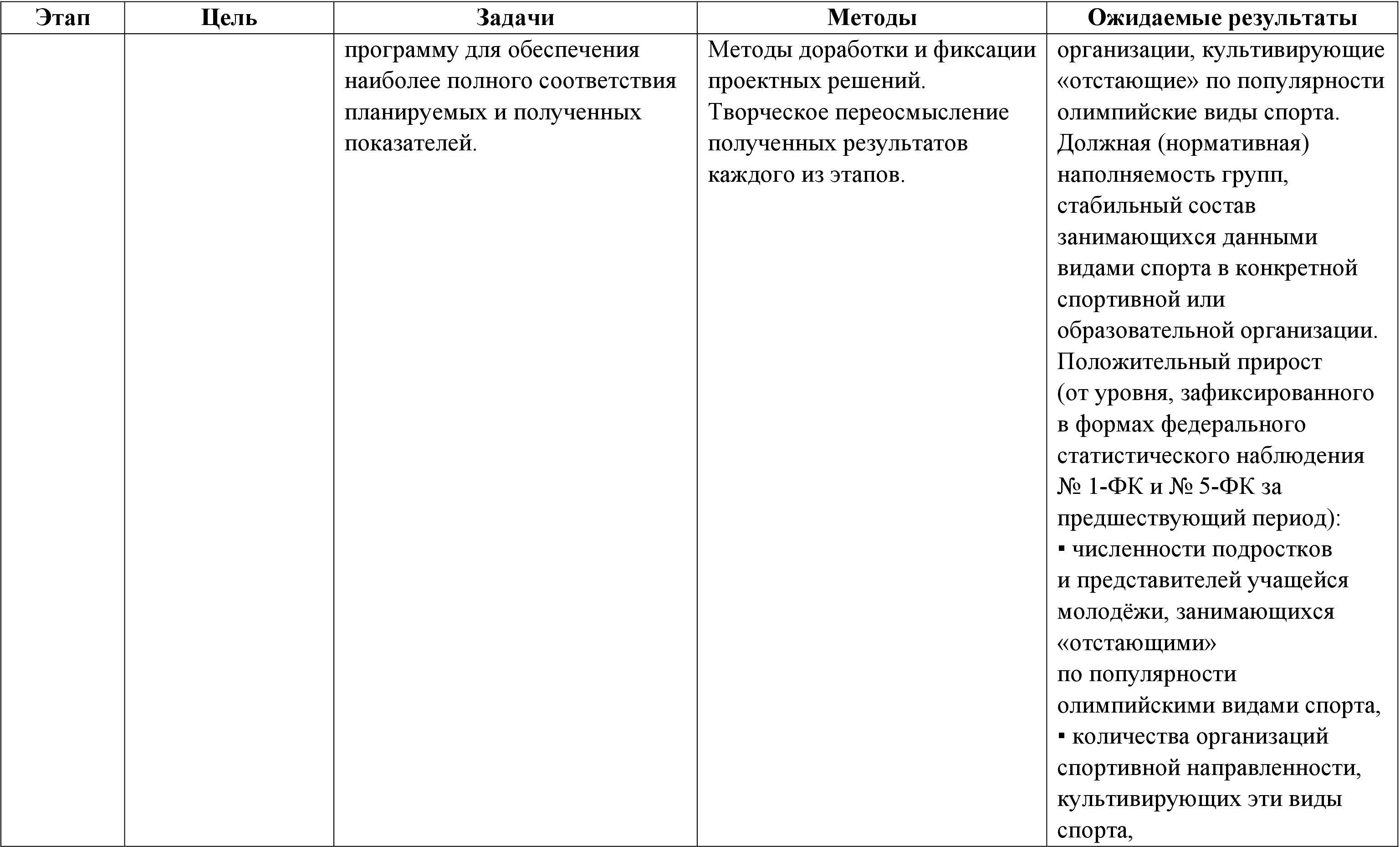

Пятый этап – контрольно-корректировочный. Здесь производится оценка эффективности разработанной программы формирования интереса у подростков и учащейся молодёжи к занятиям конкретным видом спорта в соответствии с заданными критериями и запланированными результатами. При необходимости в программу (перечень и график мероприятий, спектр применяемых средств и методов) вносятся коррективы, призванные обеспечить наиболее полное соответствие планируемых и реально полученных показателей. На данном этапе также возможно творческое переосмысление полученных результатов и появление новых идей.

Применяемые методы: методы психолого-педагогической и социологической диагностики (перечислены в описании оценочно-аналитического этапа); анализ планово-отчётной документации физкультурно-спортивных организаций, анализ годовых форм федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» и № 5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку»; сравнение фактических результатов реализации программы с их запланированными значениями; методы экспертизы (экспертные опрос, обсуждение, оценка); методы доработки и фиксации проектных решений.

Ожидаемые результаты контрольно-корректировочного этапа:

–уточнённые: а) формулировки целей, задач, планируемых результатов, критериев и индикаторов эффективности программы формирования интереса у подростков и учащейся молодёжи к занятиям непопулярными олимпийскими видами спорта; б) перечень средств и методов формирования интереса к конкретным видам спорта, а также план-график их применения;

– положительное отношение подростков и молодёжи к культивируемым видам спорта, высокий уровень интереса к ним;

– устойчивый позитивный имидж конкретного вида спорта в восприятии подростков и учащейся молодёжи;

– рост количества обращений подростков и молодёжи в спортивные организации, культивирующие «отстающие» по популярности олимпийские дисциплины;

– должная (нормативная) наполняемость групп, стабильный состав занимающихся «отстающими» по популярности видами спорта в конкретной спортивной организации;

– положительный прирост (от уровня, зафиксированного в формах федерального статистического наблюдения № 1-ФК и № 5-ФК за предшествующий период): а) численности подростков и учащейся молодёжи, занимающихся непопулярными олимпийскими видами спорта; б) количества организаций спортивной направленности, культивирующих эти виды спорта; в) числа групп (спортивно-оздоровительных, начальной подготовки, учебно-тренировочных и т.п.) по данным видам спорта;

– приближение численности подростков и представителей учащейся молодёжи, занимающихся непопулярными олимпийскими видами спорта, к ориентирам, прописанным в Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 г.

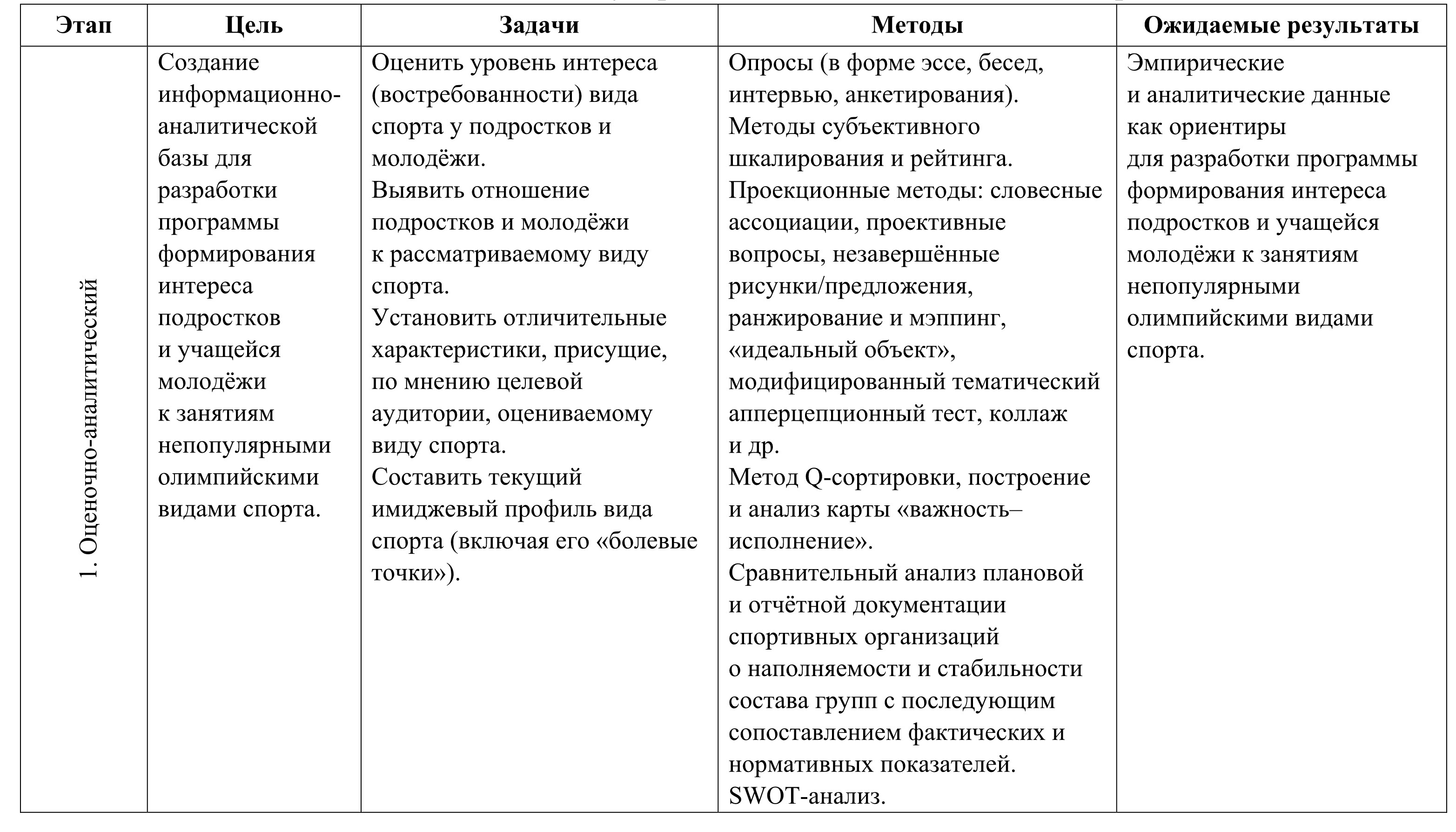

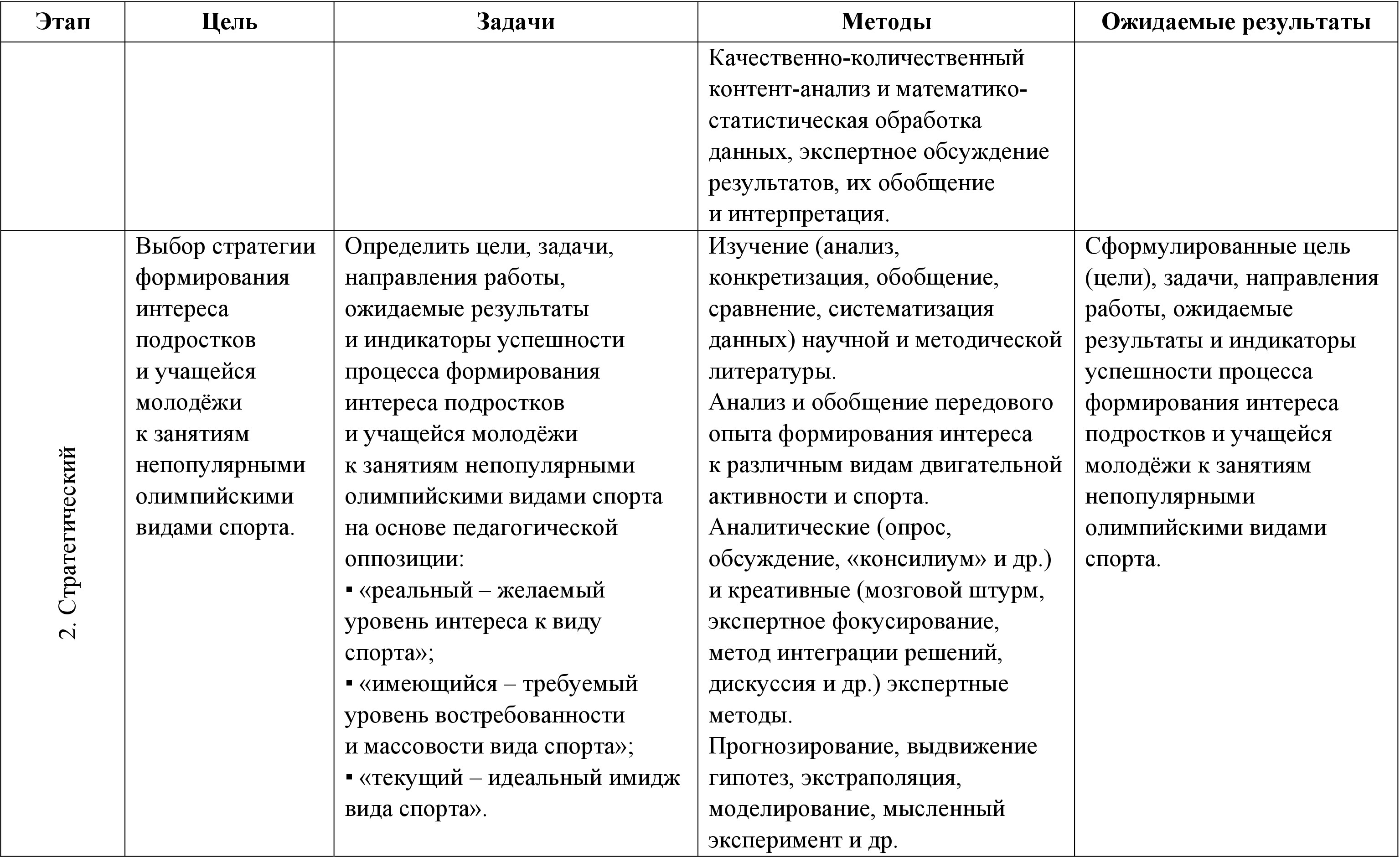

Охарактеризовав сущность этапов формирования интереса у подростков и учащейся молодёжи к занятиям непопулярными олимпийскими видами спорта, представим их в виде технологической карты, где будет представлено описание целей, задач, методов и средств, а также ожидаемых результатов каждого из этапов (табл. 3.1).

Таблица 3.1

Технологическая карта формирования интереса подростков и учащейся молодёжи к занятиям непопулярными олимпийскими видами

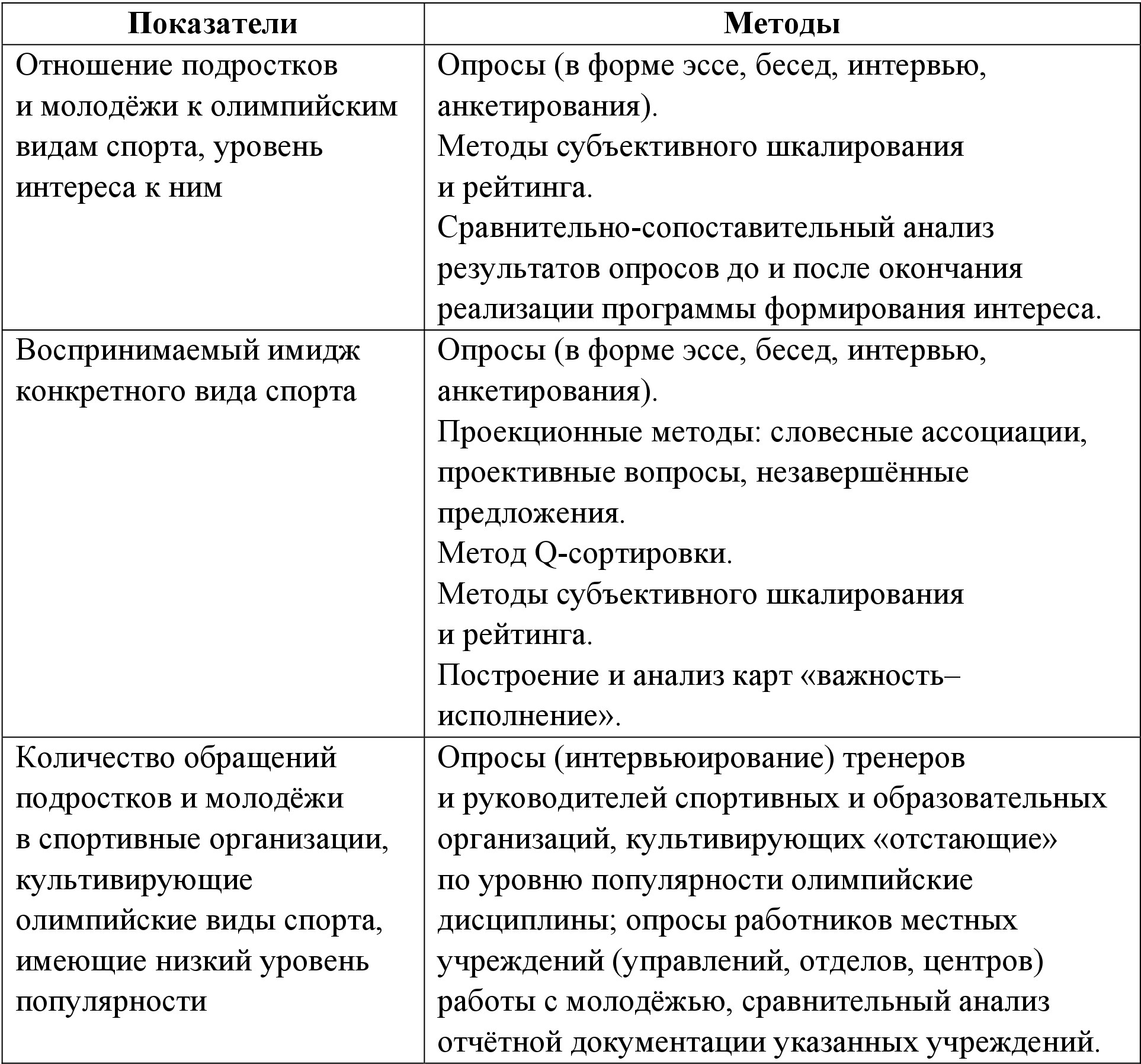

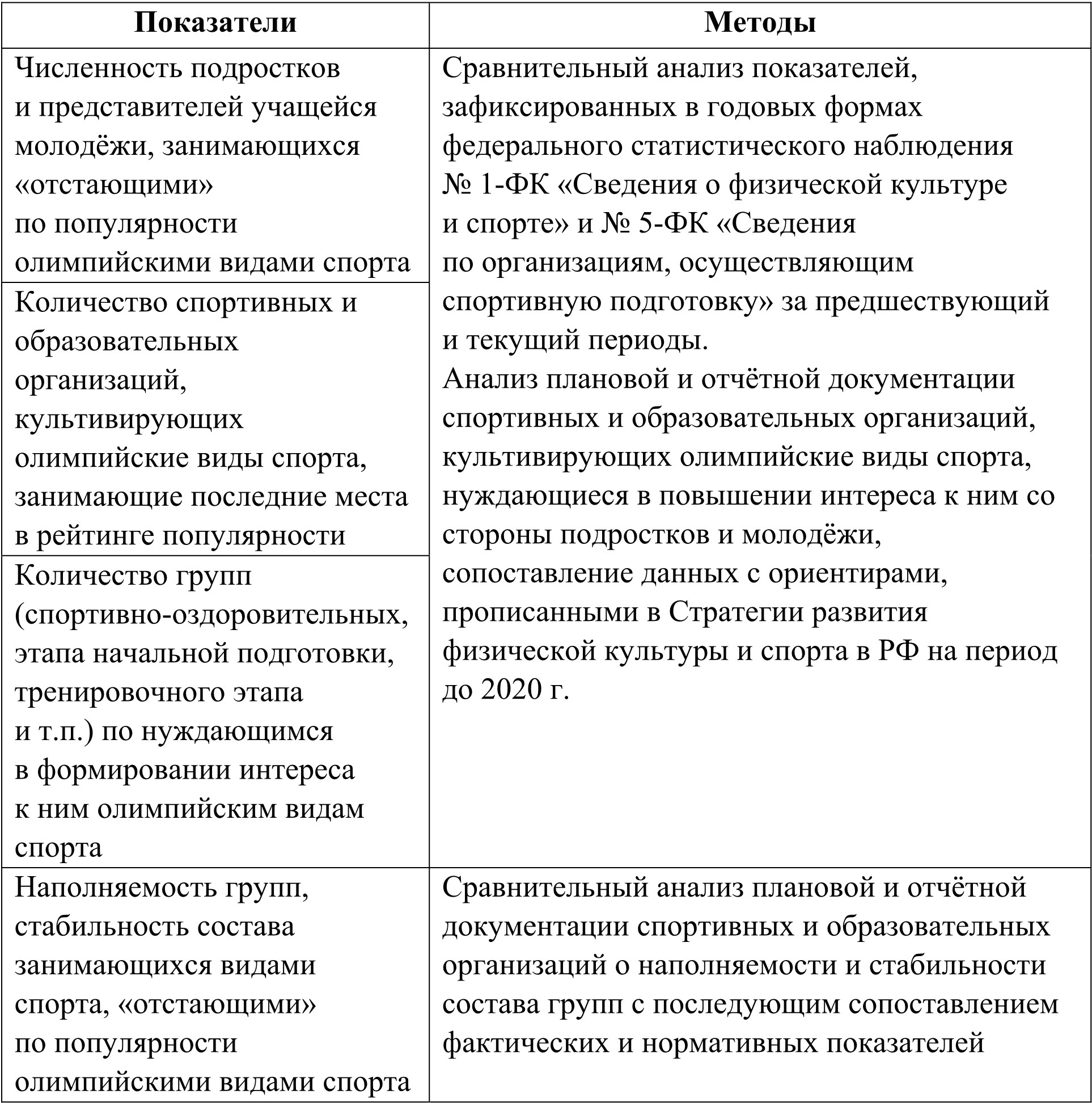

Диагностическая часть технологии формирования интереса у подростков и учащейся молодёжи к занятиям непопулярными олимпийскими видами спорта предполагает описание показателей и методов (инструментария) измерения и оценки результатов педагогической деятельности (табл. 3.2). Что касается критериев эффективности работы по формированию интереса к обозначенным видам спорта, то они прописаны в графе 5 («Ожидаемые результаты») табл. 3.1.

Таблица 3.2

Методы измерения и оценки результатов педагогической деятельности по формированию интереса подростков и учащейся молодёжи к занятиям непопулярными олимпийскими видами спорта

Успешное формирование интереса подростков и молодёжи к занятиям непопулярными олимпийскими видами спорта возможно при соблюдении ряда педагогических условий.

Первая группа условий – организационно-педагогические, реализация которых возможна внутри любой спортивной или образовательной организации (в том числе, дополнительного образования спортивной направленности). К ним относятся:

1. Использование в масштабных пропагандистских кампаниях таких аргументов, сюжетов и тем, которые соответствуют характеру спортивных интересов, потребностей (мотивации) и личностно-психологических особенностей подростков и представителей учащейся молодёжи.

2. Наличие программы формирования интереса подрастающего поколения к олимпийским видам спорта на местах (в спортивных и образовательных организациях, на спортивных базах, по месту жительства реальных и потенциальных занимающихся).

3. Обеспечение здоровьесберегающего характера тренировочно-соревновательной деятельности в юношеском и студенческом спорте; учёт гендерных особенностей занимающихся при планировании и реализации учебно-тренировочного процесса.

Ко второй группе относятся системно-стратегические условия, реализацию которых должно взять на себя государство как гарант дальнейшего позитивного развития олимпийских видов спорта, следует отнести:

1. Наличие развитой инфраструктуры – спортивных сооружений и организаций – обеспечивающей должные доступность и массовость юношеского и студенческого спорта; финансовая поддержка юношеского и университетского спорта.

2. Наличие системы государственной пропаганды видов спорта (в первую очередь, «отстающих по популярности» олимпийских, возраст набора в которые соответствует подростковому) с использованием всего арсенала средств массовой информации и коммуникации и технологий работы с общественным мнением.

3. Включённость (по возможности) видов спорта, требующих формирования интереса к ним (в первую очередь, олимпийских, возраст набора в которые соответствует подростковому), в систему физического воспитания детей, подростков и молодёжи.

4. Наличие специалистов, компетентных в вопросах работы с молодёжью, спортивных пропаганды и имиджмейкинга, а также системы подготовки указанных специалистов в образовательных организациях высшего образования.

5. Наличие научно обоснованной технологии формирования интереса к видам спорта и базирующихся на ней программ работы с подростковой и молодёжной аудиторией.

6. Наличие и реализация (на всех уровнях – от федерального до местного) научно обоснованных и экспериментально апробированных педагогических технологий, направленных на преодоление негативного и формирование благоприятного имиджа видов спорта, требующих формирования интереса к ним в подростковой и молодёжной среде.

3.2. Экспериментальное обоснование эффективности педагогической технологии и программы формирования у подростков и молодёжи интереса к занятиям непопулярными олимпийскими видами спорта

Основной задачей педагогического эксперимента стало обоснование эффективности предложенных педагогической технологии и программы формирования у подростков и молодёжи интереса к занятиям непопулярными олимпийскими видами спорта.

Гипотезой эксперимента послужило предположение о том, что применение указанной технологии будет способствовать:

▪ улучшению отношения подростков и молодёжи к тому или иному непопулярному олимпийскому виду спорта;

▪ улучшению имиджа данных видов спорта в восприятии подростков и молодёжи;

▪ повышению востребованности данных видов спорта в подростковой и молодёжной среде – росту количества обращений подростков и молодёжи в спортивные организации (образовательные организации спортивной направленности), культивирующие виды спорта, требующие инициации и повышения интереса к ним со стороны подростков и учащейся молодёжи;

▪ повышению массовости указанных видов спорта:

– росту численности подростков и молодёжи, занимающихся «отстающими» по популярности олимпийскими видами спорта;

– увеличению количества спортивных организаций и/или образовательных организаций спортивной направленности, культивирующих эти виды спорта;

– росту числа спортивно-оздоровительных, учебно-тренировочных групп или групп начальной подготовки по видам спорта (с должной [нормативной] наполняемостью и стабильным составом), требующим повышения интереса к ним со стороны подростков и учащейся молодёжи.

Также предполагалось, что естественным следствием успешного формирования интереса к тому или иному виду спорта станет рост спортивных успехов занимающихся и воспитанников.

Базами педагогического эксперимента выступили:

– государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи “Неоткрытые острова”» города Москвы, осуществляющее реализацию образовательных программ спортивной направленности (в том числе, по гандболу, как мужскому, так и женскому);

– региональная общественная организация «Женский боксёрский клуб “ТЕРРИТОРИЯ БОКСА”» (г. Санкт-Петербург).

Выбор баз для проведения педагогического эксперимента не был случаен: все выбранные организации культивируют олимпийские виды спорта, занимающие самые низкие места в рейтинге популярности, полученном по результатам опросов подростков и молодёжи (см. раздел 2.2).

Длительность эксперимента, проведённого в ГБОУДО ДТДМ «Неоткрытые острова» г. Москвы (далее Дворец) в отделении «Гандбол», составила 1,5 учебных года (это были периоды с января по июнь 2016 года и весь 2016–2017 учебный год).

До начала педагогического эксперимента педагогами (тренерами) производились стандартные мероприятия по набору младших подростков в группы начальной подготовки: развешивание объявлений на стендах в зданиях близлежащих школ, устные объявления тренерами в классах с раздачей листовок с информацией о расписании и контактной информации тренера, объявление на сайте учреждения об открытии нового вида спорта. В эксперименте участвовали три педагога по гандболу, занятия проводились в трёх спортивных залах общеобразовательных школ.

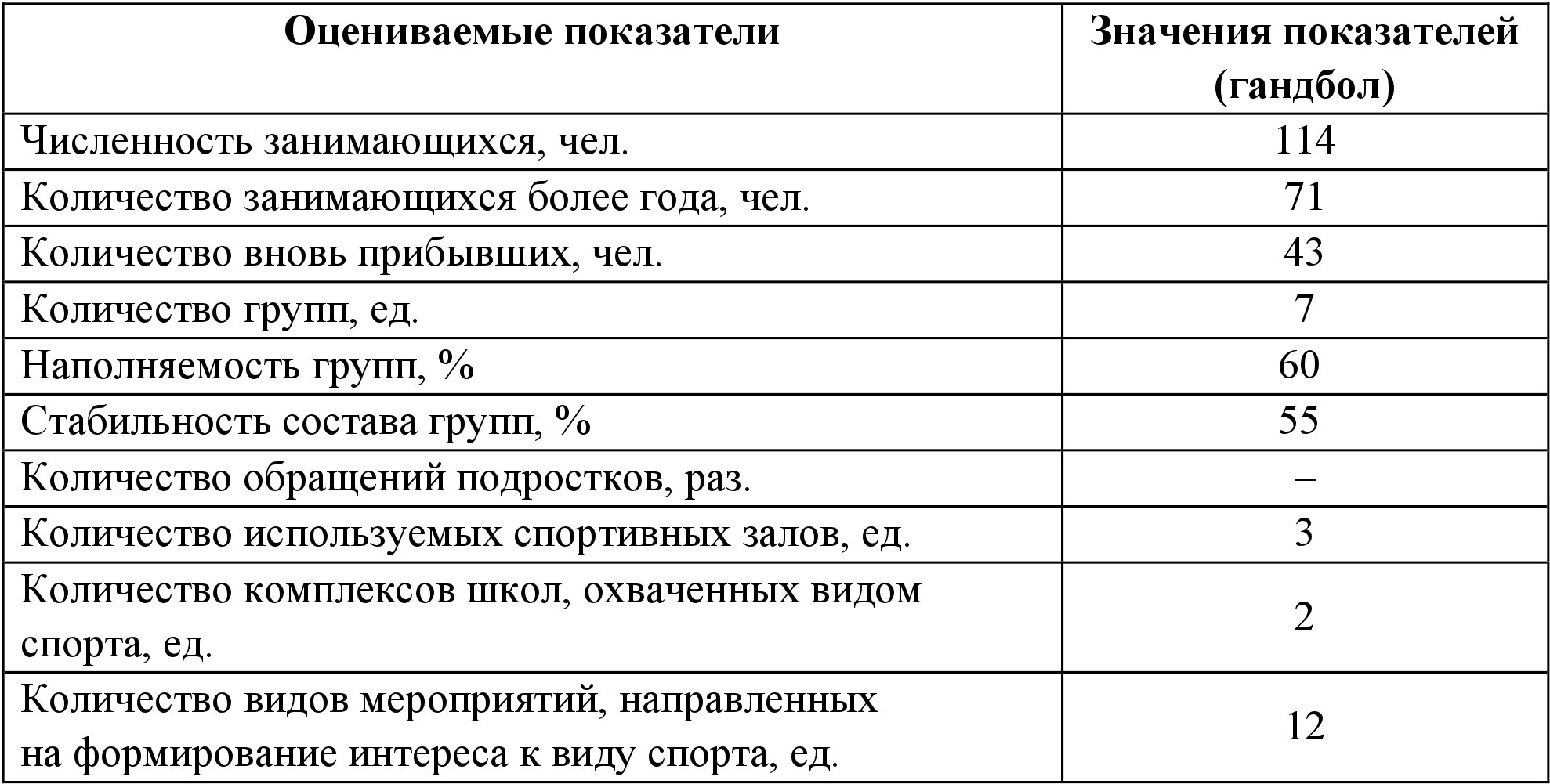

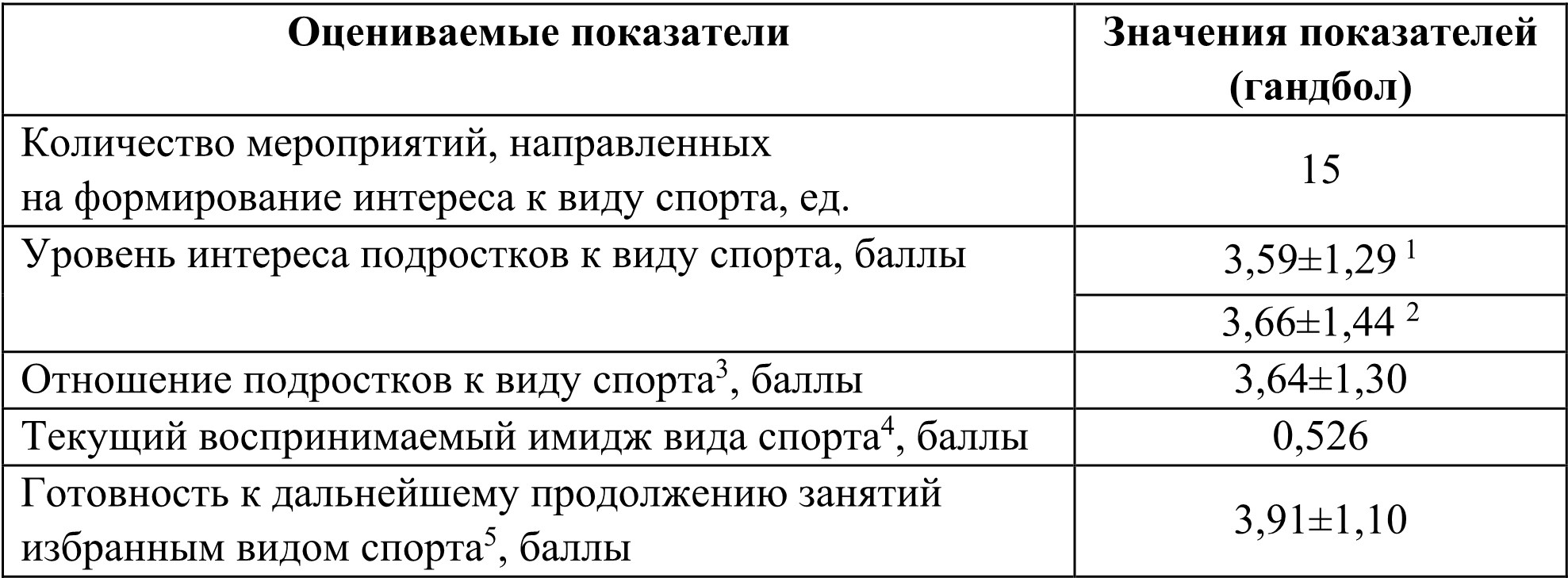

На констатирующем этапе эксперимента (январь – июнь 2016 года) в отделении «Гандбол» работали три педагога и числились 114 подростков, из которых 71 человек – занимающиеся со стажем более года и 43 человека – новички, которых удалось набрать в этот период. У каждого педагога подростки занимались по двум образовательным программам, соответствующим их уровню подготовки: для вновь прибывших и для занимающихся более года. По словам педагогов, основная сложность при наборе занимающихся состояла в том, что школьники имели слабое представление о предлагаемом виде спорта, относились к нему весьма «прохладно», «без особого интереса» и шли заниматься им очень неохотно.

В течение полугода было проведено всего одно внутреннее соревнование для новичков «Весёлые старты с элементами гандбола» с награждением по итогам состязаний грамотами и сладкими призами. Для подростков, занимающихся гандболом более года, помимо двух запланированных турниров и соревнований, дважды был организован товарищеский матч на выезде с командами соответствующего возраста и пола. Также летом для всех желающих был организован летний спортивно-оздоровительный лагерь.

В табл. 3.3 представлены исходные показатели работы ГБОУДО ДТДМ «Неоткрытые острова» г. Москвы в области формирования интереса к виду спорта гандбол.

Таблица 3.3

Исходные показатели работы ГБОУДО ДТДМ «Неоткрытые острова» г. Москвы по формированию интереса к виду спорта гандбол

(результаты констатирующего этапа эксперимента)

1 Уровень интереса к виду спорта оценивался по результатам ответов на вопрос: «Интересен ли Вам данный вид спорта?» в соответствии со следующей шкалой: 5 баллов – очень интересен, 4 – интересен, 3 – трудно сказать, 2 – не интересен, 1 – совсем не интересен.

2 Оценка осуществлялась по результатам ответов на вопрос: «Если бы у Вас была такая возможность, стали бы Вы заниматься этим видом спорта?» (шкала оценки: 5 баллов – точно стал(ла) бы, 4 – стал(ла) бы, 3 – трудно сказать, 2 – не стал(ла) бы, 1 – точно не стал(ла) бы.

3 Отношение к виду спорта оценивалось по результатам ответа на вопрос «Нравится ли Вам данный вид спорта?» в соответствии со следующей шкалой: 5 баллов – очень нравится, 4 – нравится, 3 – трудно сказать, 2 – не нравится, 1 – совсем не нравится.

4 Текущий воспринимаемый имидж вида спорта оценивался по методике О.Н. Степановой203. Шкала оценки: высокий уровень позитивности имиджа – при 0,8 ≤ Q ≤ 1,0; средний – при 0,6 ≤ Q < 0,8; удовлетворительный – при 0,5 ≤ Q < 0,6; низкий – при Q < 0,5.

5 Готовность к дальнейшему продолжению занятий избранным видом спорта определялась по результатам ответа на вопрос «Продолжите ли Вы заниматься избранным видом спорта после каникул?» (шкала оценки: 5 баллов – конечно, продолжу; 4 – возможно, продолжу; 3 – я еще не знаю; 2 – возможно, не продолжу; 1 – ни за что не продолжу)».

Тренировки по гандболу проводились в полном соответствии с педагогическими принципами ведения тренировочного процесса, с оптимальным уровнем нагрузки, соответствующим возрасту и полу занимающихся. Построение тренировочного процесса было классическим: подготовительная, основная и заключительная части с привычным набором упражнений. Занимающиеся с большим удовольствием участвовали в играх, однако типовые упражнения уже через пару месяцев начинали выполнять с некоторой неохотой.

В рамках формирующего этапа эксперимента по схеме, изложенной в разделе 3.1, была проведена работа по формированию интереса к гандболу. Работа проводилась, в основном, в близлежащих общеобразовательных школах, предоставляющих спортивные залы педагогам Дворца для тренировок по гандболу. В перечень работ вошли стандартные мероприятия для набора, проводимые педагогами и до эксперимента, но их количество было увеличено до двух раз каждые полгода. Дополнительно, раз в полгода, были организованы мастер-классы по гандболу на уроках физической культуры с возможностью попробовать самому, например, произвести бросок по воротам, также были организованы мастер-класс игры в гандбол на Дне открытых дверей учреждения и показательные выступления старших воспитанниц на спортивных праздниках местных школ.

В течение эксперимента было увеличено количество внутренних соревнований по гандболу для новичков, проводимых педагогами от одного до трёх раз в полгода. Для занимающихся гандболом более года возросло количество товарищеских встреч (матчей) на выезде, число соревнований и турниров, в которых они приняли активное участие. В целях сплочения коллектива были организованы разнообразные совместные культурно-массовые мероприятия, которые включали в себя: участие в туристическом слёте своего района, посещение крытого катка «Крылатское» в новогодние каникулы, совместный просмотр мультфильмов и фильмов в кинотеатрах, посещение батутного центра «Небо». Важным мероприятием для поддержания интереса к гандболу, наряду с участием в различных соревнованиях, было посещение Гала-матча по гандболу с участием гандбольных звёзд. Также в работу были включены мероприятия по освещению успехов гандболистов на сайте организации, на стендах при входе в школы, в которых учатся воспитанники отделения «Гандбол», фотоотчёты о проведённых мероприятиях, показы видеофильмов с записями проведённых игр с последующим видеоанализом результатов соревнований и т.д.

В табл. 3.4 приведён перечень видов мероприятий по формированию интереса к виду спорта гандбол, организованных в ГБОУДО ДТДМ «Неоткрытые острова» (графа 1), и динамика их количества в период эксперимента (графы 2–4).