полная версия

полная версияФормирование интереса подростков и молодёжи к занятиям непопулярными олимпийскими видами спорта

Отметив важность проблемы формирования устойчивого интереса к спортивной деятельности, рассмотрим представления учёных и практиков об условиях (педагогических, организационных, методических) и методах обеспечения эффективности данного процесса.

По мнению В.Н. Пристинского и Н.А. Курысько113, таковыми условиями следует считать:

• создание позитивного психоэмоционального настроения и благоприятного климата на занятиях (пример педагога, использование игрового, соревновательного методов, разнообразие упражнений);

• методически грамотная постановка и реализация задач занятия;

• оптимальная моторно-педагогическая плотность занятия;

• соблюдение основных дидактических принципов (оптимальной сложности заданий, прогрессирования сложности двигательных заданий, осознания занимающимися практической значимости выполняемых упражнений, индивидуального подхода и др.);

• привлечение занимающихся к осознанной практической деятельности с целью формирования у них ценностей спорта, здоровья и здорового образа жизни (проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, праздников, выполнение творческих работ).

А.В. Уколовым114 сформулированы следующие педагогические условия формирования устойчивого интереса младших школьников к занятиям спортом:

▪ Интерес на основе взаимосотрудничества – создание и поддержка доверительных, дружеских и наставнических отношений между педагогом и занимающимися в процессе занятий спортом, использование на занятиях различных спортивных ритуалов, лозунгов, девизов и т.д.

▪ Интерес на основе успеха – ориентация на дифференцированное стимулирование и повышение спортивных результатов у занимающихся.

▪ Интерес на основе оценки – представляет собой оценку педагогом выполненных занимающимися двигательных заданий (физических упражнений) со словами: «хорошо», «молодец», «так держать», «отлично» и т.д.

▪ Интерес на основе примеров – организация встреч с ведущими спортсменами.

▪ Интерес на основе морально-материальных стимулов – осуществляется посредством публичного награждения и поощрения занимающихся грамотами, медалями, подарками и т.д.

▪ Интерес на основе наглядных материалов направлен на организацию фотовыставок, стендов, показ фильмов о выдающихся спортсменах, спортивных событиях с участием самих занимающихся.

▪ Интерес на основе перспективы на будущее. В качестве таких перспектив обозначаются выезды на учебно-тренировочные сборы, в спортивные лагеря, на соревнования в другой город, за рубеж, а также успешное поступление в вуз и др.

Описания методических приёмов и рекомендаций по формированию и поддержанию интереса подрастающего поколения к занятиям физическими упражнениями и спортом, предлагаемые различными (как отечественными, так и зарубежными) авторами, вомногом схожи между собой. Приведём основные из них:

– принятие во внимание спортивных интересов и потребностей, индивидуально-психологических, возрастных, гендерных и других особенностей занимающихся при планировании тренировок, а также подборе средств и методов обучения и тренировки (В.Б. Антипин115, П.К. Дуркин116, Н.Н. Кисапов117, Е.Б. Кузьмин118, Б.С. Масамиров119 и др.);

– направленность учебно-тренировочного процесса на получение воспитанниками удовольствия от физических нагрузок (А.В. Уколов120, Д. Снеллинг121 и др.);

– направленность каждой тренировки, каждого двигательного задания и упражнения на реальный и индивидуально подходящий для каждого воспитанника результат (П. Даланд122, Е.Б. Кузьмин123, Д. Чемберс124 и др.);

– постановка чётких целей и задач каждого занятия (П.К. Дуркин125, Е.Б. Кузьмин126, Ж. Фримен127 и др.);

– акцент на теоретические сведения – занимающийся должен понимать весь замысел и значимость каждого упражнения на тренировке для достижения поставленных перед ним целей и задач, планируемых спортивных результатов (П.К. Дуркин128, Е.Б. Кузьмин129, Д. Чемберс130 и др.);

– наличие элементов новизны на каждом занятии (Е.Б. Кузьмин131, М.М. Овчинникова с соавт.132, Д. Снеллинг133, О.Н. Степанова134 и др.);

– оптимальная физическая и психоэмоциональная нагрузка на каждом занятии. Соблюдение во всех упражнениях и заданиях принципов спортивной тренировки «от простого к сложному», «от лёгкого к трудному», «от освоенного к неосвоенному» (А.Ю. Ежкова135, Е.Б. Кузьмин136, Ю.Ф. Курамшин137, Л.П. Матвеев138, Д. Чемберс139 и др.);

– применение соревновательного и игрового методов (спортивные и подвижные игры для подростков), качественного музыкального сопровождения, упражнений из других (родственных) видов спорта (П.К. Дуркин140, Е.Б. Кузьмин141, Ю.Ф. Курамшин142, Б.С. Масамиров143, О.Н. Степанова144, Д. Чемберс145 и др.);

– активное участие педагога в тренировках, показ и выполнение упражнений вместе с воспитанниками, участие в спортивных и подвижных играх вместе с воспитанниками (Б.С. Масамиров146);

– подведение итогов занятия для каждого занимающегося, формулировка задач на последующие тренировки, исходя из текущих результатов каждого воспитанника (П.К. Дуркин147, А.Ю. Ежкова148, Д. Снеллинг149, Д. Чемберс150);

– создание для каждого спортсмена во время тренировки ситуации успеха (даже самого минимального) и поощрение его за это, акцент на взаимной поддержке внутри коллектива (П.К. Дуркин151, А.Ю. Ежкова152, Ж. Фримен153 и др.);

– создание и поддержание благоприятной атмосферы внутри коллектива, формирование позитивного отношения к избранному виду спорта (А.Ю. Ежкова154, Е.Б. Кузьмин155, Ж. Фримен156 и др.);

– привлечение более опытных спортсменов к обучению базовым элементам новичков (П. Даланд157, Д. Чемберс158 и др.);

– введение традиций внутри группы (коллектива), превращение дней рождения воспитанников и праздников в неотъемлемую часть тренировки (С. Кенни159 и др.);

– создание доверительных отношений между тренером и воспитанниками посредством ведения неформальных бесед (А.Ю. Ежкова160, Ж. Фримен161, Д. Чемберс162);

– налаженная коммуникация между тренером и спортсменами, тренером и родителями (Ж. Фримен163 и др.);

– организация выездных мероприятий с группой, не касающихся спортивной деятельности (С. Кенни164, Ж. Фримен165, Д. Чемберс166).

Е.Б. Кузьмин167 характеризует следующие педагогические приёмы формирования и поддержания у юных спортсменов устойчивого интереса к тренировочной и соревновательной деятельности. В их числе:

▪ Педагогические приёмы формирования положительного отношения к тренировочной деятельности:

– повышение эмоциональности тренировочных занятий через разнообразие тренировочных средств, методов и форм организации занимающихся, применение соревновательного и игрового методов;

– личный пример тренера: оптимизм в любых ситуациях; энтузиазм, фанатичная преданность делу, постоянное стремление к совершенствованию;

– осознание подчинённости целей тренировочной работы целевой перспективе соревновательной деятельности;

– активное, с полной отдачей сил, добросовестное, творческое, сознательное, вдумчивое выполнение упражнений;

– обязательность выполнения поставленных задач;

– усложнение учебно-тренировочной деятельности по объёму и содержанию;

– систематическое, регулярное посещение тренировок;

– своевременное начало и окончание тренировок;

– соблюдение режима питания, отдыха, требований гигиены.

▪ Педагогические приёмы формирования благоприятного отношения к соревновательной деятельности:

– обеспечение подготовленности к участию в соревнованиях;

– повышение социальной и личной значимости соревнований;

– создание ситуаций для проявления попыток победить с учётом некоторых, заранее известных особенностей соперников, характера и выбора соревновательных упражнений, собственного уровня подготовленности и т.д.;

– понимание, что как победа, так и поражение, живут недолго;

– формирование отношения к соревнованию и к сопернику с позиции «я соревнуюсь с собой и только с собой», что позволяет игроку сказать: «Я не могу дождаться начала соревнования, чтобы проверить себя в нём»;

– применение соревновательного метода при выполнении технико-тактических упражнений;

– участие спортсмена в программировании процесса непосредственной подготовки к соревнованию;

– нацеленность на высокий результат в соревнованиях;

– повышение степени неопределённости условий предстоящего соревнования;

– создание на тренировках заведомо худших условий, чем ожидается на соревнованиях;

– своевременная актуализация мотивов участия в соревнованиях.

– моделирование в тренировочной деятельности условий предстоящих соревнований;

– планирование соревновательных целей в соответствии с подготовленностью спортсмена;

– информирование спортсменов о предстоящих соперниках, вскрывая их недостатки и сильные стороны;

– вероятностное программирование предстоящего состязания (игры);

– обучение приёмам саморегуляции предсоревновательных психических состояний;

– формирование положительной мотивации достижений высоких соревновательных результатов, основанной на любви к близким (посвящение победы близким людям), чувстве долга перед командой, тренером;

– использование системы поощрений за различные показатели участия в соревнованиях (за волю к победе, за лучшие показатели эффективности соревновательной деятельности, за честность, за красиво выполненный технический приём и т.д.).

В деле инициации интереса подростков и молодёжи к занятиям спортом специалисты (Ю.Е. Кокарева с соавт.168, М.В. Шишигин169, Л.Б. Шорохова170) рекомендуют использовать такие методы пропаганды и агитации, как:

– организация стендов, посвящённых физической культуре и спорту;

– организация просмотров фильмов о великих спортсменах;

– освещение физкультурной и спортивной работы в образовательных организациях, а также успехов занимающихся в стенной печати и радиогазетах;

– организация и проведение лекций для родителей, привлечение их к организационной работе по физической культуре и спорту;

– приглашение родителей на спортивные соревнования и праздники, утренники и вечера физической культуры и спорта, в которых принимают участие их дети;

– открытие и освещение работы новых секций по разным видам спорта;

– проведение спортивных соревнований;

– создание сборных команд образовательной организации по видам спорта;

– привлечение учащихся к участию в подготовке спортивных мероприятий;

– вооружение учащихся знаниями о пользе и возможностях физической культуры и спорта в жизни человека;

– распространение листовок, брошюр, проспектов с информацией (о спортивных секциях с расписанием, о предстоящих соревнованиях и спортивных мероприятиях и т.п.) и др.

Завершая этот раздел, отметим, что несмотря на имеющийся практический опыт в области инициации и поддержания интереса подрастающего поколения к спортивной деятельности, среди учёных и практиков пока нет единого мнения об этапах (стадиях) и педагогических условиях формирования устойчивого интереса подростков и молодёжи к занятиям спортом, что указывает на необходимость дальнейшего исследования указанной проблемы.

Выводы по первой главе

1. Подборка и качественный контент-анализ нормативных правовых документов, подписанных за последние годы лидерами государства, а также речей и выступлений официальных лиц, определяющих политику Российской Федерации в области физической культуры и спорта, показали, что популяризация олимпийских видов спорта, а также тех видов спорта, которые не пользуются интересом у подростков и молодёжи, признана важной государственной проблемой, требующей своего безотлагательного решения.

2. В психолого-педагогической литературе феномен интереса рассматривается через призму таких понятий, как: потребность (С.И. Ожегов, А.В. Петровский, Б.И. Додонов, Л.С. Выготский, П.К. Дуркин), мотив (А.В. Батаршев, А.Н. Пекарский, Н.Г. Морозова), мотивация (К.Э. Изард, А.С. Ребер), цель (Б.И. Додонов, П.К. Дуркин, А.Н. Леонтьев), направленность на объект, деятельность (Б.Е. Варшава, Л.С. Выготский, А.П. Евгеньева, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), установка (Б.Е. Варшава, Л.С. Выготский, А.М. Прохоров), влечение (Л.С. Выготский, А.М. Прохоров), стремление (Л.С. Выготский, А.М. Прохоров, Е.П. Ильин), намерение (Д.А. Кикнадзе, Л.И. Божович, В.И. Чирков), побуждение или причина действий и побуждений (А.М. Прохоров, В.И. Ковалёв, Е.П. Ильин, А.Б. Орлов, Р.С. Немов), любопытство (А.П. Евгеньева, А.С. Ребер), отношение (А.М. Прохоров, А.Б. Орлов, С.Л. Рубинштейн, А.Г. Ковалёв, Г.И. Щукина, Н.Г. Морозова), смысл занятий конкретной деятельностью (П.К. Дуркин, А.Н. Леонтьев), желательность (объекта, осознание его значимости и эмоциональной привлекательности) (С.И. Ожегов, А.С. Ребер, А.В. Батаршев, Г.И. Щукина).

3. Существует значительное количество классификационных схем интересов, большинство из которых применимы в физкультурно-спортивной деятельности. Наиболее известные типологии спортивных интересов во многом сходны между собой и различаются лишь по выбору и детализации классификационных признаков. Так, выделяют интересы непосредственные и опосредованные (Е.П. Ильин, Б.Дж. Кретти, А.Н. Кухтерина, Е.А. Осокина, О.Н. Степанова, А.Ц. Пуни, Ю.Ю. Палайма, К. Хайнеман), процессуальные, целевые (результативные) и процессуально-целевые (Б.И. Додонов, Т.Т. Джамгаров, Е.П. Ильин, С.Б. Каверин, Б.Дж. Кретти, А.Н. Кухтерина, А.Ц. Пуни, Н.Б. Стамбулова, О.Н. Степанова, К. Хайнеман), ситуативные (кратковременные, проходящие) и устойчивые (долговременные) (Г.Д. Горбунов, Н.Б. Стамбулова), смыслообразующие (прямо связанные с целью) и побуждающие к деятельности (стимулы) (Т.Т. Джамгаров, Е.П. Ильин, С.Б. Каверин, А.Н. Кухтерина, Ю.Ю. Палайма, А.Ц. Пуни, О.Н. Степанова, К. Хайнеман, А.В. Шаболтас), индивидуальные и групповые (Е.П. Ильин, Р.С. Наговицын, Н.Б. Стамбулова, О.Н. Степанова, А.В. Шаболтас), связанные с установкой на успех и направленные на избегание неудач (Г.Д. Горбунов, Т.Т. Джамгаров, Б. Кретти, А.Н. Кухтерина, Д. МакКлелланд, Н.В. Марочкина, Н.Б. Стамбулова, О.Н. Степанова, К. Хайнеман, А.В. Шаболтас), рациональные и эмоциональные (С.Б. Каверин, А.Н. Кухтерина, Е.А. Осокина, А.Ц. Пуни, О.Н. Степанова, К. Хайнеман, А.В. Шаболтас, Дж. Шет, Б. Ньюмен и Б. Гросс), прошлые, настоящие и будущие (перспективные) (О.Н. Степанова); абсолютные и относительные (условные) (Дж. Кейнс, Дж. Шет, Б. Ньюмен и Б. Гросс), полностью удовлетворённые, частично удовлетворённые и неудовлетворённые (О.Н. Степанова), индивидуальные и коллективные (трудноделимые) (О.Н. Степанова), воспринимаемые социумом отрицательно, нейтрально (индифферентно) и положительно (О.Н. Степанова).

Помимо перечисленных существует ряд иерархических классификационных схем интересов (А. Маслоу, К. Альдерфер, П.В. Симонов и П.М. Ершов, С.Б. Каверин и др.).

4. Проблема формирования интереса к физической культуре и спорту затрагивалась в работах А.Ц. Пуни (1959), П.А. Рудика (1967), Е.П. Ильина (1968), В.П. Симонова (1975), Г.Д. Горбунова (1986), В.М. Выдрина (1988), Н.И. Пономарёва (1988), Г.Д. Бабушкина (1990), Л.П. Матвеева (1995), Р.С. Немова (1995), Н.Б. Стамбуловой (1999), Е.Н. Гогунова и Б.И. Мартьянова (2000), Л.И. Лубышевой (2000), В.И. Столярова (2005), С.И. Филимоновой (2013), О.Ю. Масаловой (2014), Т.Ю. Маскаевой и С.А. Фирсина (2014) и др.

Исследованием проблемы формирования устойчивого интереса детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом занимались Б.И. Сенсербаева (1981), В.К. Бальсевич (1987), П.К. Дуркин (1995), Е.И. Кокова (1997), Е.Г. Бабушкин (2000), Н.М. Куликов (2000), В.Б. Антипин (2007), Н.Н. Кисапов (2007), Е.Б. Кузьмин (2009), С.А. Фирсин (2010), А.В. Уколов (2013) и др.

К настоящему времени выявлены и классифицированы интересы подростков к спортивной деятельности, охарактеризованы причины низкой физкультурной активности населения в свободное время (K. Heinemann (1978), В.К. Бальсевич (1987), Л.И. Лубышева (2001), В.И. Столяров (2005) и др.), определены базовые методы и приёмы формирования и поддержания интереса подростков к занятиям физическими упражнениями и спортом (А.Ц. Пуни (1959), П.К. Дуркин (1995), В.Б. Антипин (2007), Н.Н. Кисапов (2007), Е.Б. Кузьмин (2007), Д. Снеллинг (2014), Ж. Фримен (2014), О.В. Бородулина и О.Н. Степанова (2015), Б.С. Масамиров (2016) и др.).

Однако несмотря на значительный объём исследований и имеющийся практический опыт в области инициации и поддержания интереса подрастающего поколения к спортивной деятельности, среди учёных и практиков пока нет единого мнения об этапах (стадиях) и педагогических условиях формирования устойчивого интереса подростков и молодёжи к занятиям спортом, что указывает на необходимость дальнейшего исследования указанной проблемы.

Глава 2

Характеристика спортивных интересов и потребностей современных подростков и молодёжи

2.1. Представления современных подростков и учащейся молодёжи о признаках (атрибутах) популярных видов спорта

С целью выявления представлений современных подростков и учащейся молодёжи о признаках (атрибутах) популярных видов спорта мы провели собственное исследование, основным методом которого выступил метод Q-сортировки171.

В основе данного метода лежит ранжирование суждений (мнений, оценок) респондентов в соответствии с выбранной шкалой. Суть Q-сортировки можно охарактеризовать следующим образом: опрашиваемым предлагается набор карточек с утверждениями, которые они должны разделить на несколько групп и расположить вдоль некоторой оси в соответствии с указанным критерием (в нашем случае, «согласен – не согласен»). Полученная совокупность раскладок утверждений респондентов подвергается математико-статистической обработке.

В исследовании приняли участие 67 студентов Института физической культуры, спорта и здоровья Московского педагогического государственного университета, имеющих опыт занятий спортом не менее 8 лет и спортивный разряд не ниже первого. Им было предложено ответить на пять вопросов следующего содержания: 1) Как Вы считаете, благодаря чему тот или иной вид спорта становится популярным? 2) Какими атрибутами должен обладать вид спорта, чтобы можно было назвать его популярным? 3) Считаете ли Вы свой вид спорта популярным? Почему? 4) Как Вы считаете, какие существуют причины непопулярности ряда видов спорта в нашей стране? 5) Что, по Вашему мнению, нужно сделать, чтобы непопулярный вид спорта стал популярным?».

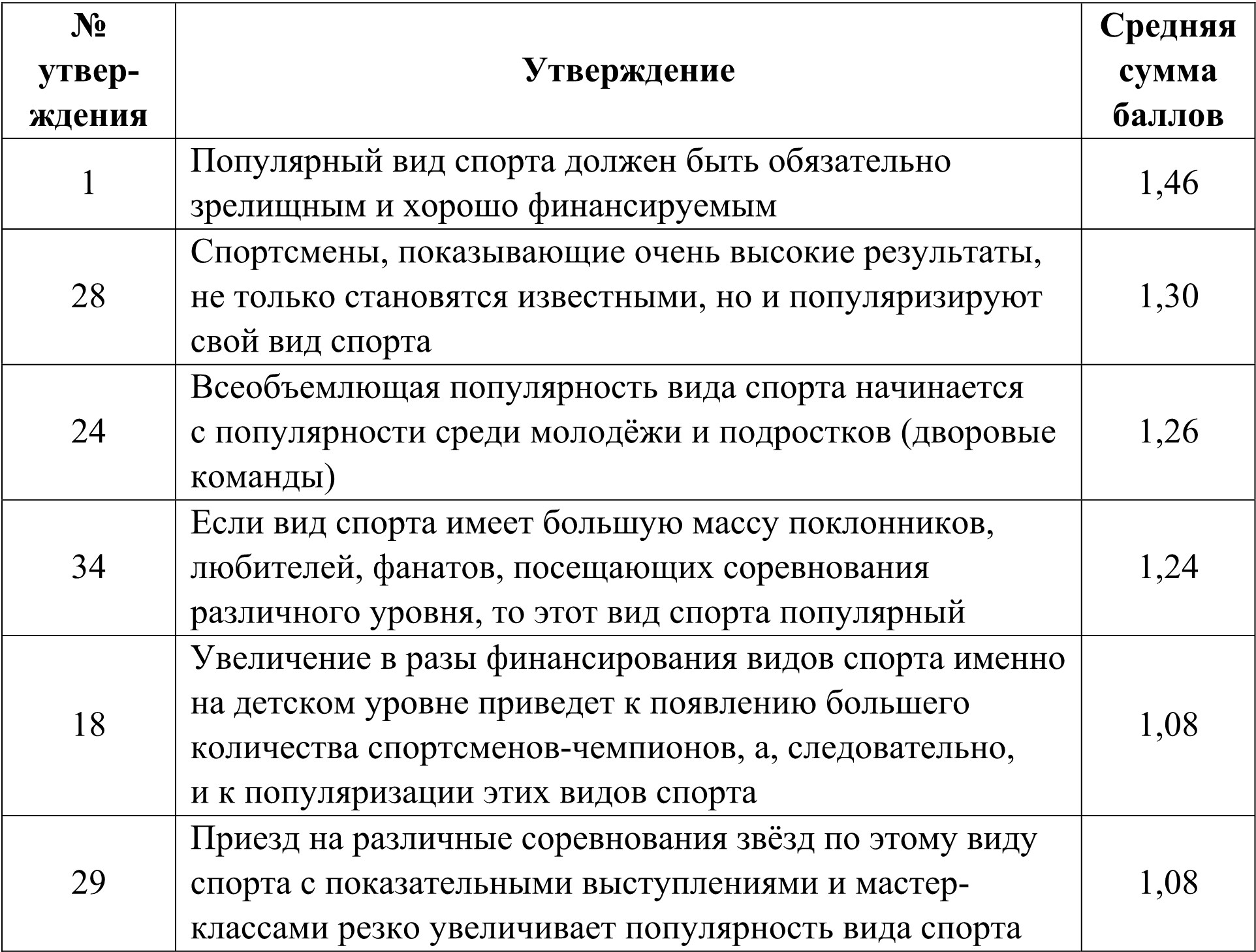

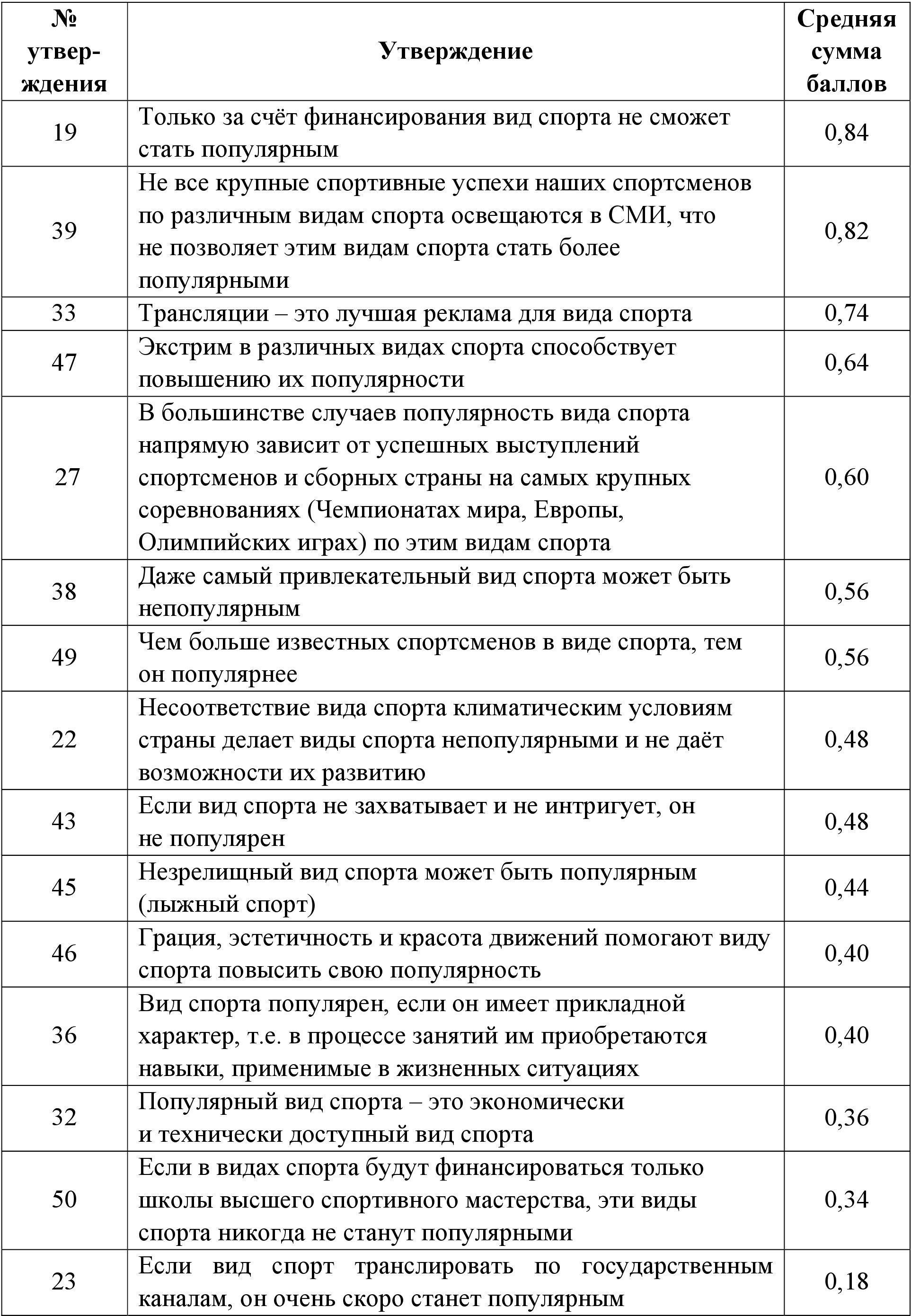

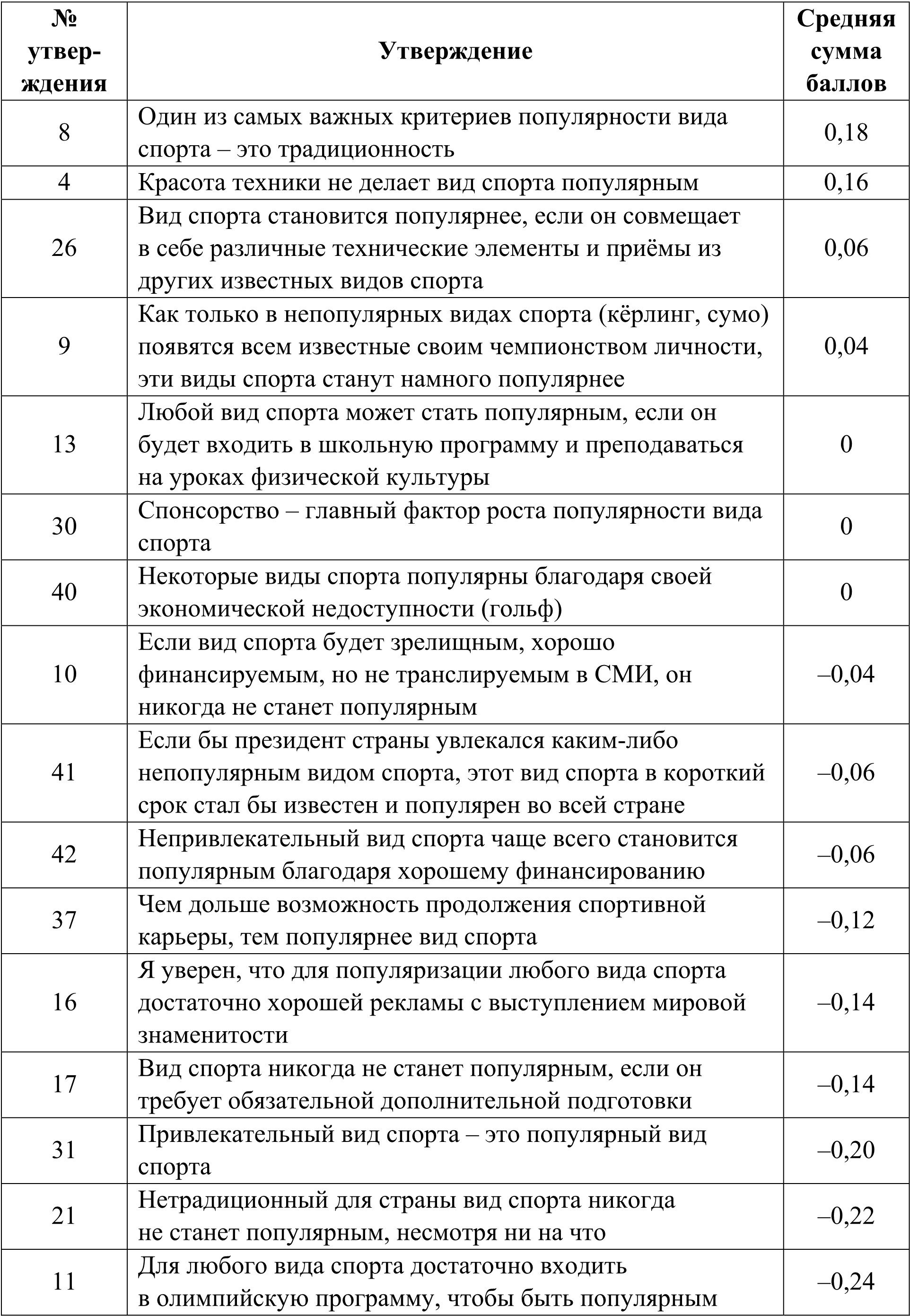

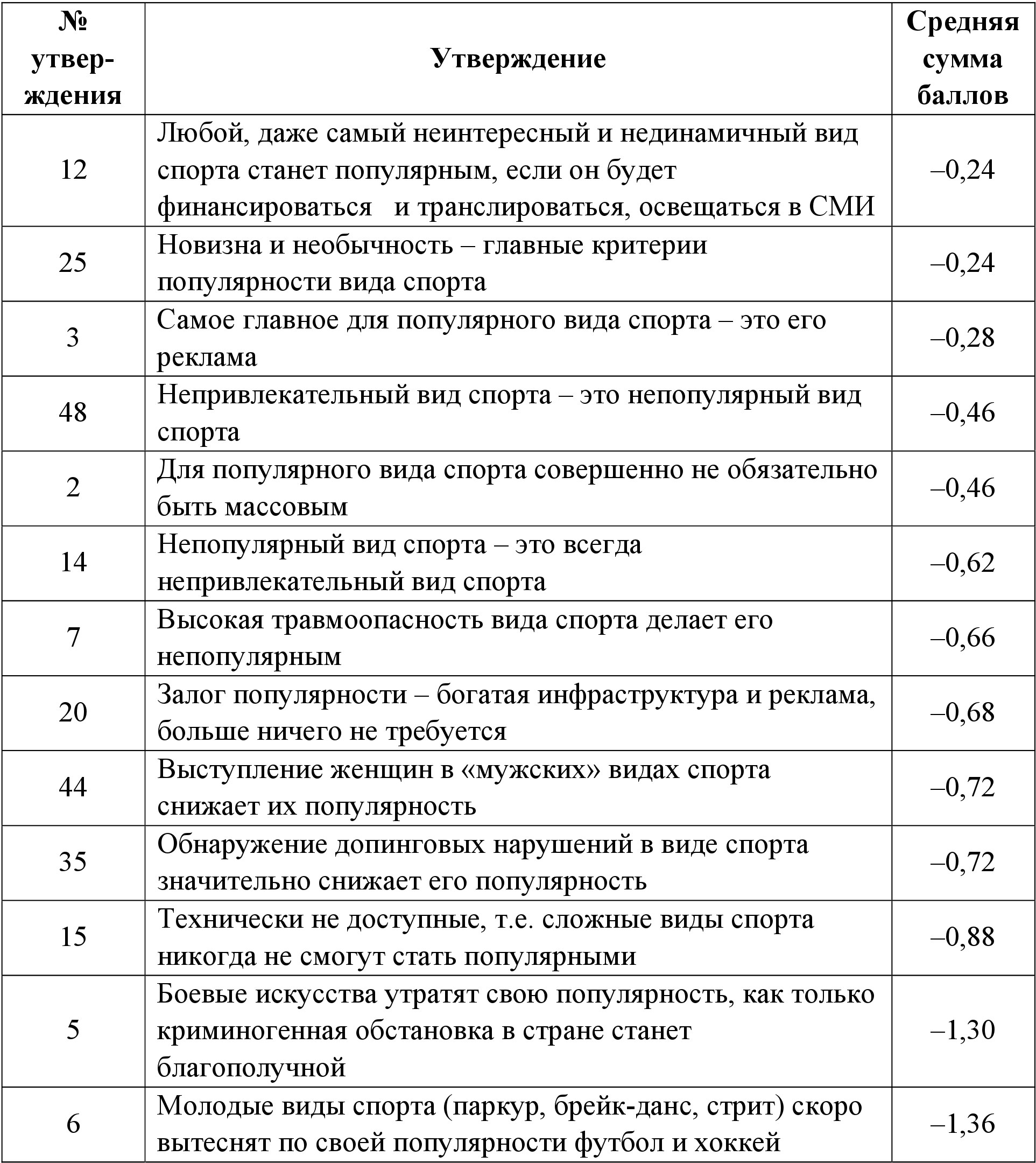

В результате было получено 67 вариантов ответов на каждый вопрос, которые послужили основой для формулировки 50-ти утверждений для Q-сортировки. На следующем этапе респондентам было дано задание: распределить представленные им 50 утверждений, руководствуясь своим собственным мнением, на пять групп в соответствии со следующей шкалой, согласно которой оценка «–2» соответствовала ответу «абсолютно не согласен», «–1» – «не согласен», «0» – «не могу сказать», «+1» – «согласен» и «+2» – «абсолютно согласен». Полученные данные были подвергнуты математико-статистической обработке, в результате были вычислены средние суммы баллов для каждого утверждения. Порядок расположения утверждений по убыванию средней суммы баллов приведён в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Средние суммы баллов утверждений для Q-сортировки 172

Как видно из табл. 2.1, самую высокую положительную среднюю сумму баллов набрали следующие утверждения: «популярный вид спорта должен быть обязательно зрелищным и финансируемым» (1,46 балла), «спортсмены, показывающие очень высокие результаты, не только становятся известными, но и популяризируют свой вид спорта» (1,30 балла), «всеобъемлющая популярность вида спорта начинается с его популярности среди молодёжи и подростков (дворовые команды)» (1,26 балла), «если вид спорта имеет большую массу поклонников, любителей, фанатов, посещающих соревнования различного уровня, то этот вид спорта популярный» (1,24 балла), «приезд на соревнования звёзд по этому виду спорта с показательными выступлениями и мастер-классами резко увеличивает популярность вида спорта» (1,08 балла) и др.

Самую низкую отрицательную среднюю сумму баллов набрали такие утверждения, как: «молодые виды спорта (паркур, брейк-данс, стритбол) скоро вытеснят по своей популярности футбол и хоккей» (– 1,36 балла), «боевые искусства утратят свою популярность, как только криминогенная обстановка в стране станет благополучной» (–1,30 балла), «технически не доступные, т.е. сложные виды спорта никогда не смогут стать популярными» (–0,88 балла), «обнаружение допинговых нарушений в виде спорта значительно снижает его популярность» и «выступление женщин в “мужских” видах спорта снижает их популярность» (–0,72 балла).

Как показали результаты вычислений стандартного квадратического отклонения (σ) и средней суммы баллов каждого из утверждений (

Следующим этапом исследования выступило вычисление координат положительного и отрицательного ответов для каждого респондента (табл. 2.2).

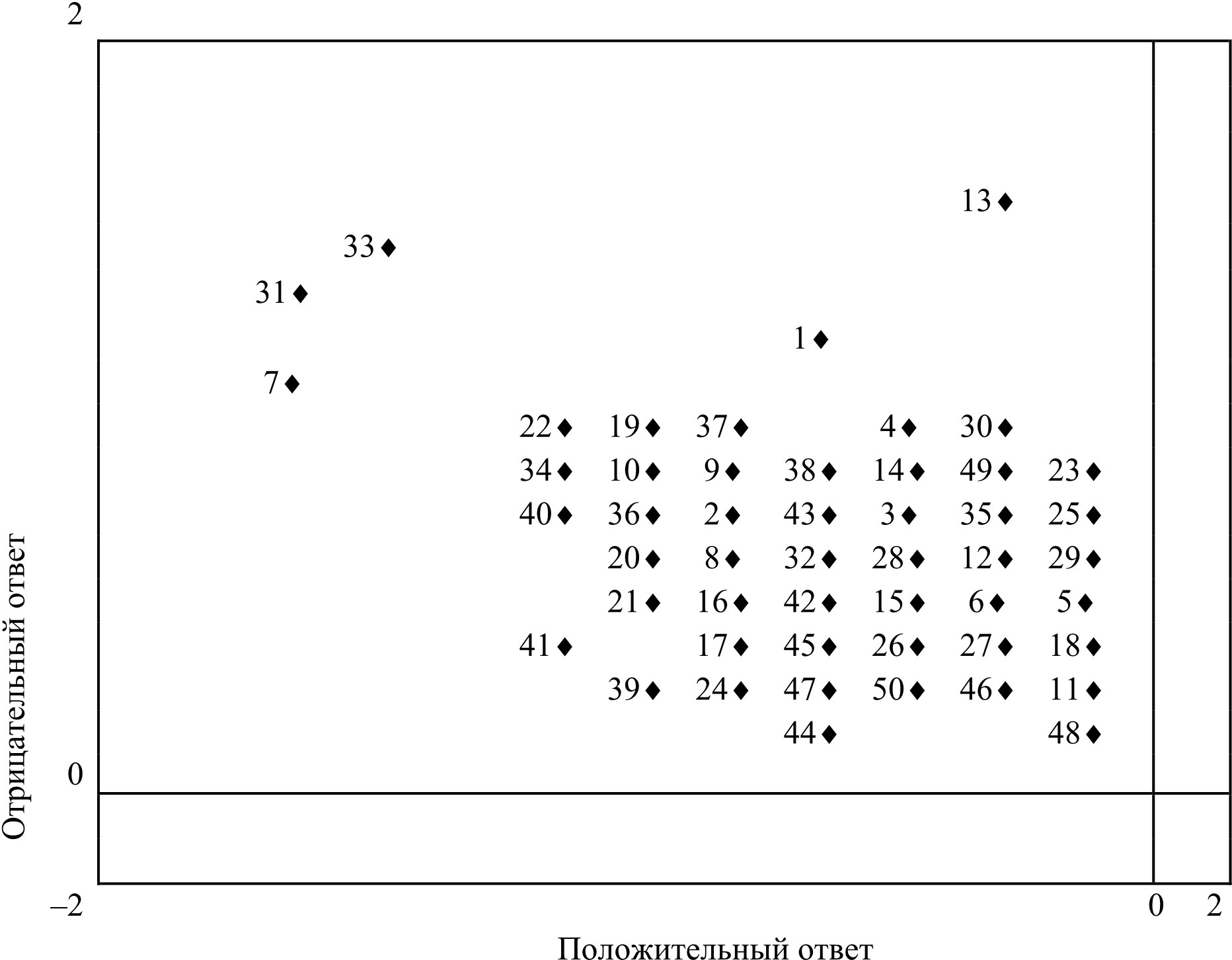

Полученные координаты ответов позволили построить пространственную карту утверждений участников Q-сортировки (рис. 2.1) и определить их поведенческие характеристики.

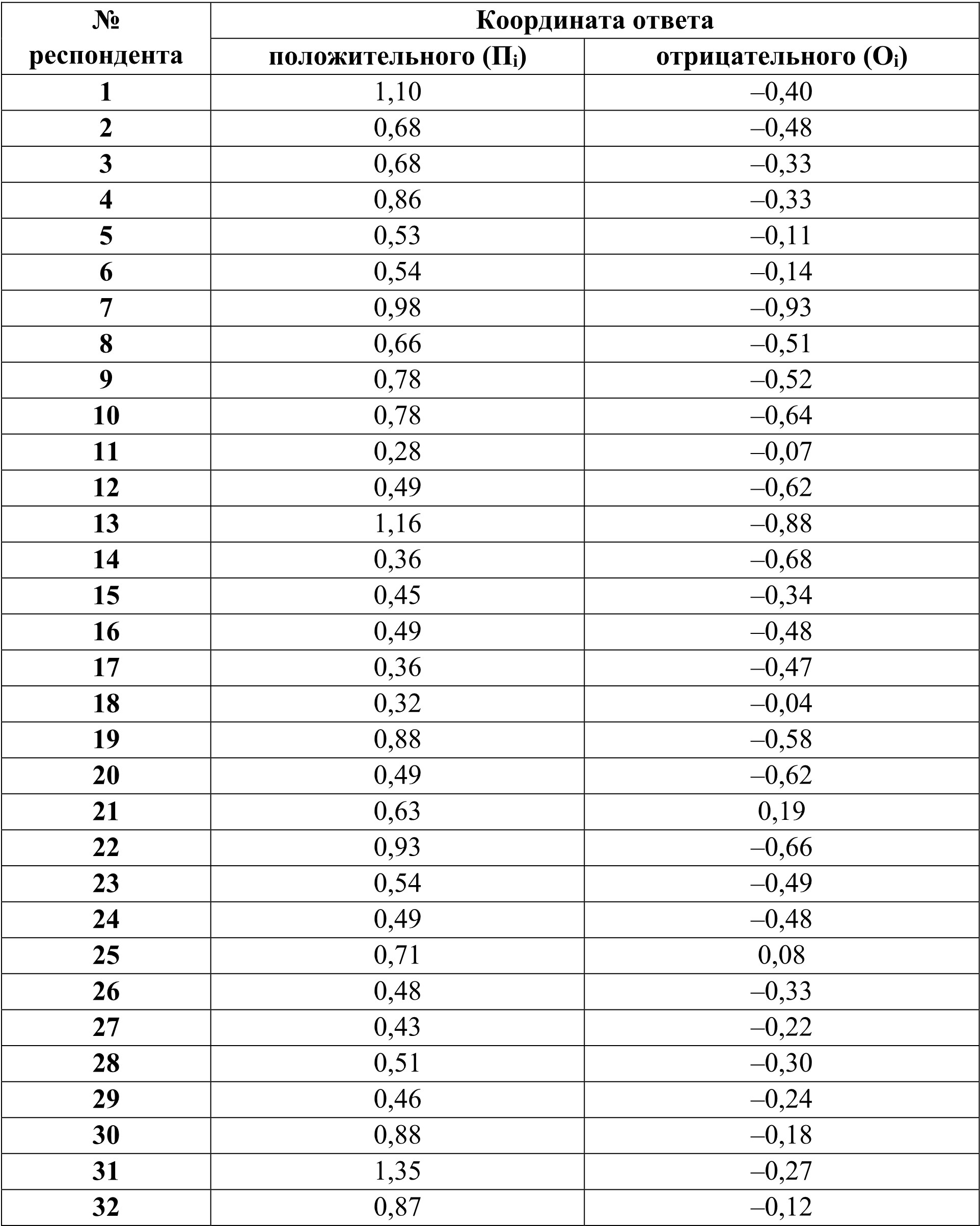

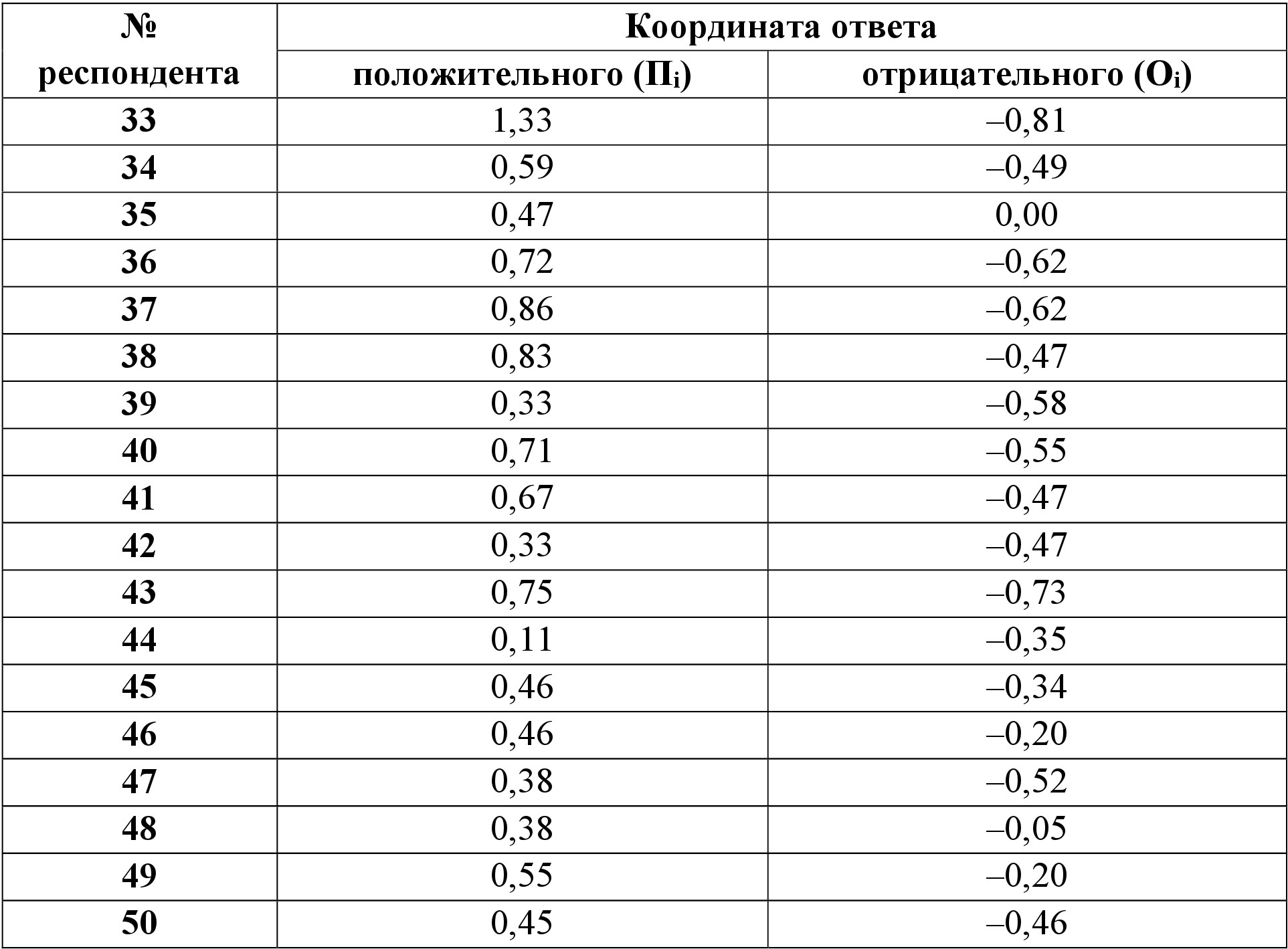

Таблица 2.2

Координаты положительных и отрицательных ответов 50-ти респондентов, полученные с применением Q-сортировки 174

Как видно из табл. 2.2 и рис. 2.1, ответы всех респондентов попали в один квадрат с координатами (–2; 2), что подтверждает ранее сделанный вывод о том, что выявленная точка зрения (относительно смыслового содержания выделенных атрибутов популярного вида спорта) типична и характерна для всех участников Q-сортировки. Для дифференцирования основных характеристик популярного вида спорта мы объединили утверждения с учётом их смысловой нагрузки, сложив их средние (по модулю) суммы баллов. Полученные характеристики мы расположили в порядке убывания (табл. 2.3).

Рис. 2.1. Пространственная карта утверждений участников Q-сортировки

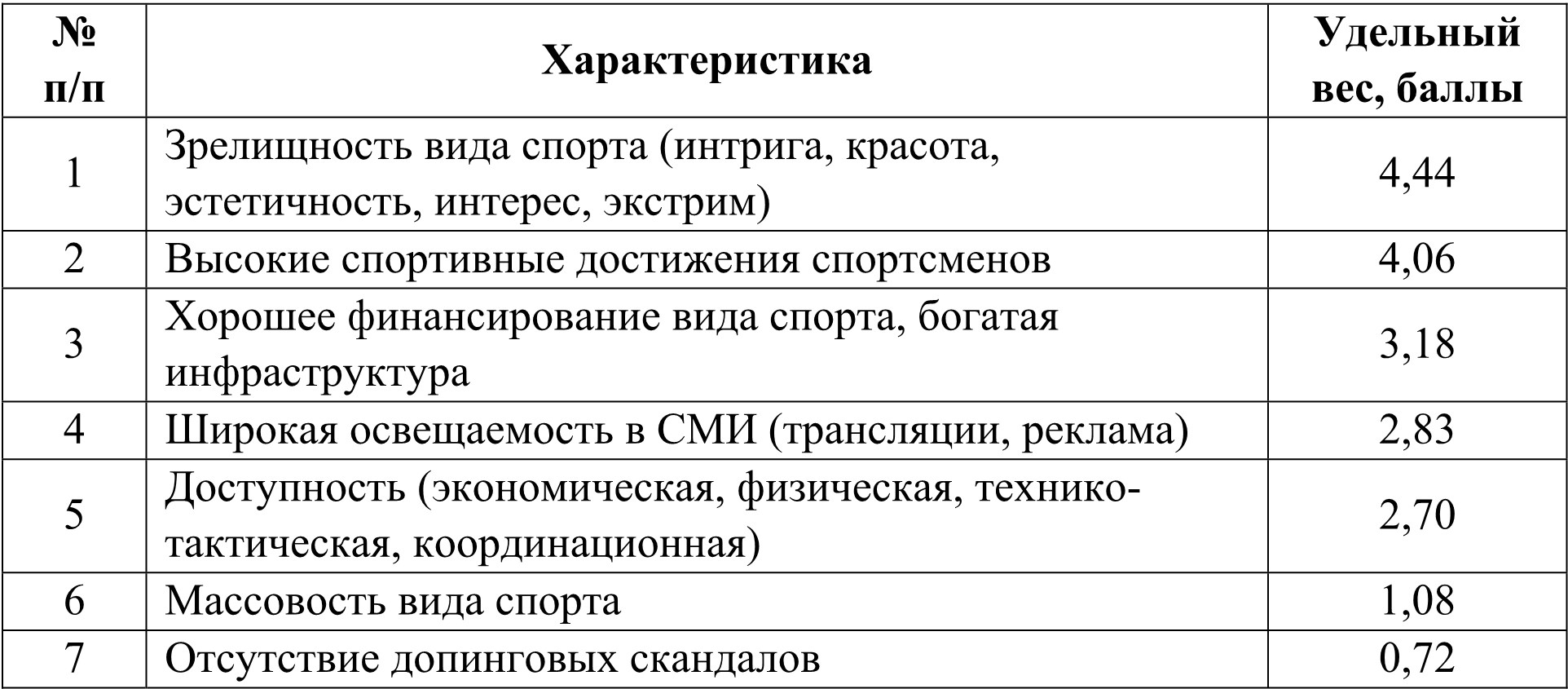

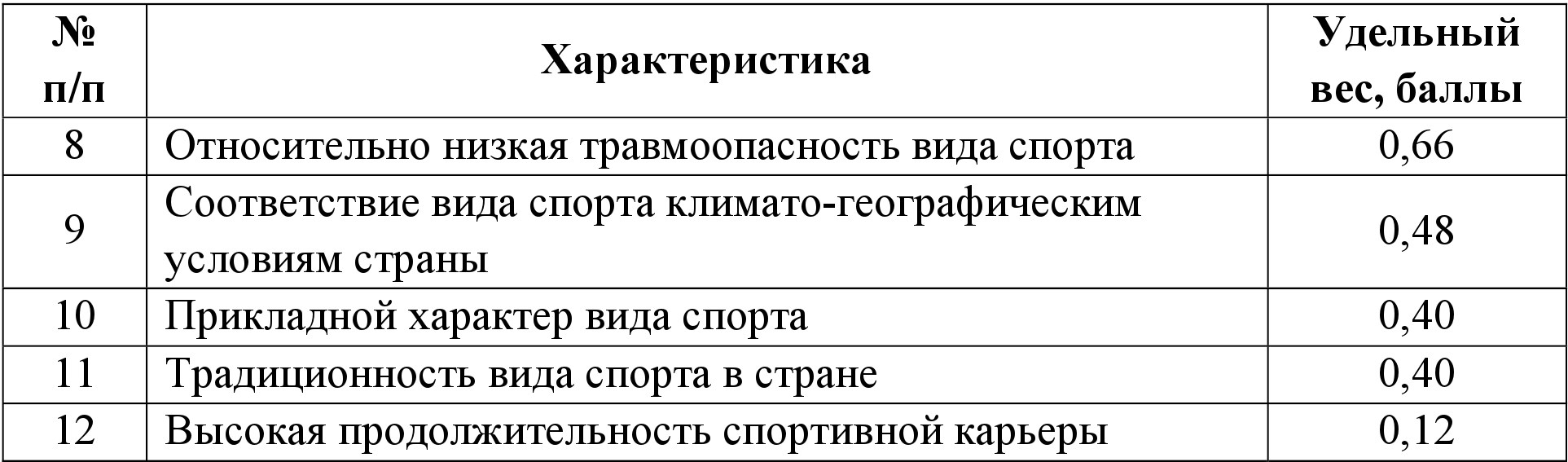

Таблица 2.3

Характеристики популярного вида спорта

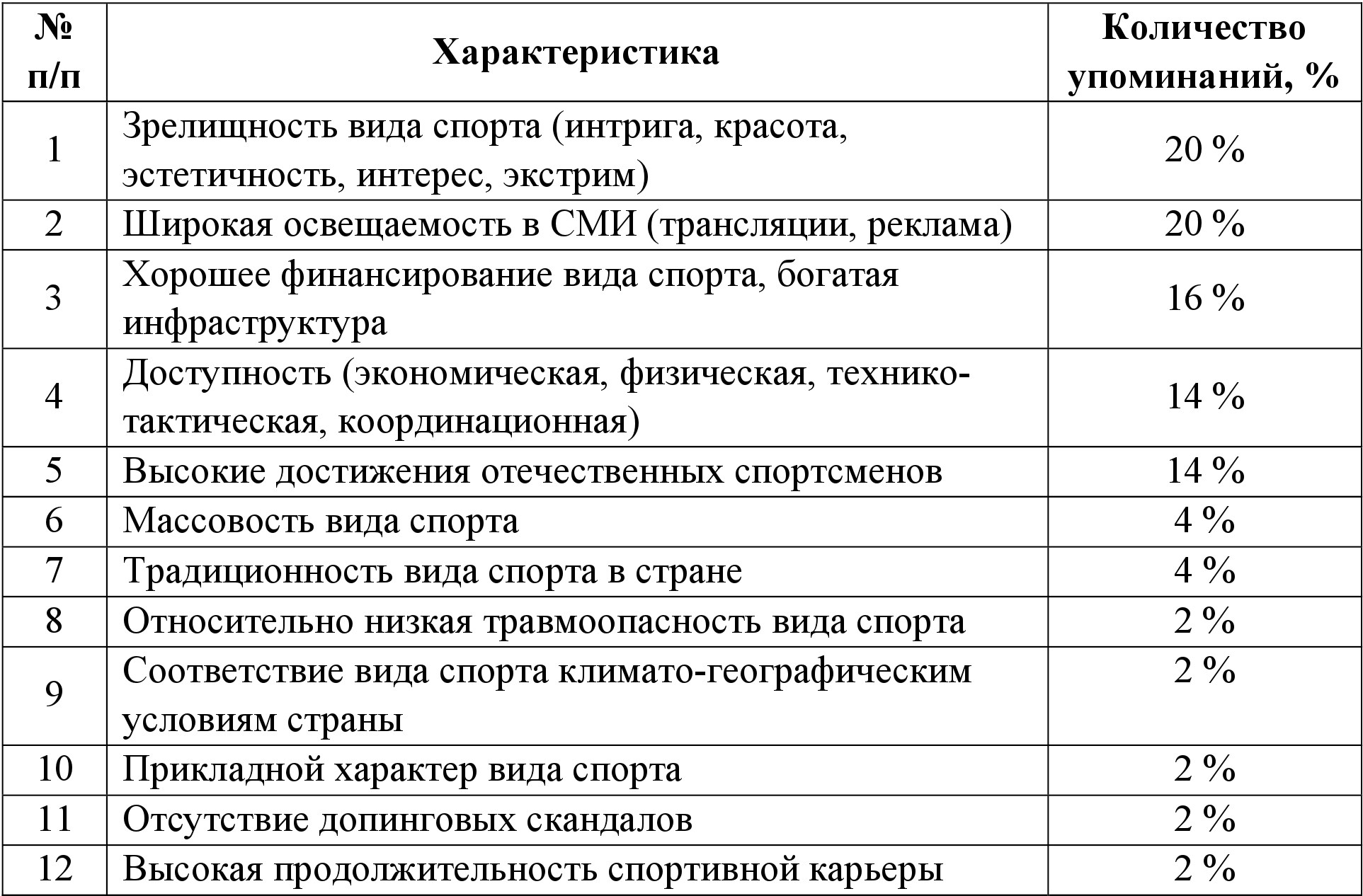

Также мы обратили внимание на частоту повторений в утверждениях той или иной характеристики и рассчитали данную величину в процентах (табл. 2.4).

Таблица 2.4

Характеристики популярного вида спорта по количеству упоминаний в утверждениях

Из данных табл. 2.3 и 2.4 усматривается, что, по мнению студентов-спортсменов, наиболее существенными признаками популярного вида спорта являются: зрелищность, высокие спортивные достижения отечественных атлетов, широкая освещаемость в СМИ (трансляции, реклама), хорошее финансирование и развитая инфраструктура вида спорта, доступность (экономическая, физическая, технико-тактическая, координационная) и массовость вида спорта.