полная версия

полная версияФормирование интереса подростков и молодёжи к занятиям непопулярными олимпийскими видами спорта

▪ по историческому месту: а) прошлые; б) настоящие; в) будущие (перспективные);

▪ по уровню удовлетворённости (реализованности): а) полностью удовлетворённые; б) частично удовлетворённые; в) неудовлетворённые;

▪ по степени насыщаемости: а) насыщаемые (движение, отдых, нормальное функционирование организма, принадлежность к социальной группе, команде); в) ненасыщаемые (безопасность, знания, слава, власть, деньги);

▪ по отношению общества: а) воспринимаемые социумом отрицательно; б) нейтрально (индифферентно); в) положительно;

▪ по степени индивидуализации: а) индивидуальные (движение, отдых, здоровье, психофизические кондиции, «острые» ощущения); б) коллективные (трудноделимые) (безопасность, общение, совместный труд (тренировки, соревнования), справедливость, честная игра, качество организации и проведения занятий физическими упражнениями и спортом).

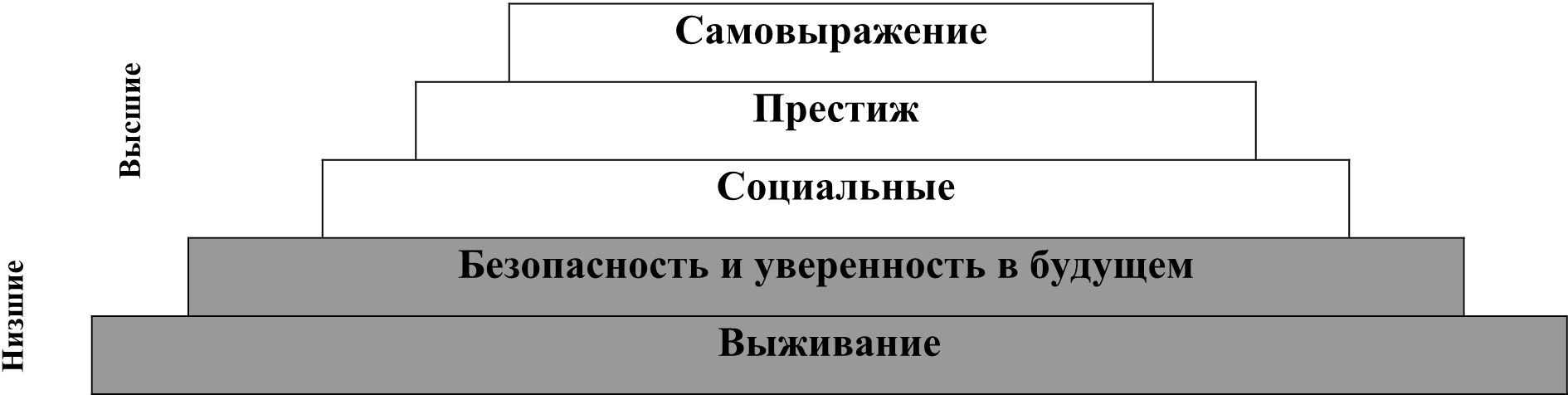

Наибольшую известность получила теория Абрахама Маслоу, который считал, что потребности человека имеют иерархическую структуру, которую сам автор представлял в виде пирамиды, получившей его имя (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Иерархия потребностей индивидуума (по А. Маслоу87)

Раскроем классификационную схему потребностей А. Маслоу применительно к нуждам физкультурно-спортивной практики88. Первые два уровня образуют низшие, или первичные, потребности:

1-й уровень – физиологические потребности (выживание): движение, (активный) отдых, получение острых ощущений (адреналиновая потребность), сохранение и повышение уровня здоровья, нормальное функционирование различных систем организма (в первую очередь, сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, опорно-двигательной) и т.п.;

2-й уровень – потребности в безопасности и уверенности в будущем (своеобразный психофизический и образовательный «страховой полис» личности): овладение жизненно необходимыми двигательными умениями и навыками (в том числе самообороны и самозащиты), улучшение уровня своей психофизической и функциональной подготовленности, развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости), получение качественной информации об организации режима двигательной активности, правильном питании и т.п.

Следующие три уровня представлены так называемыми высшими, или вторичными, потребностями:

3-й уровень – социальные потребности или потребности в причастности: общение, внимание и симпатия со стороны окружающих, принадлежность к коллективу (спортивной группе, команде), общность интересов, совместный труд (тренировки, выступления в соревнованиях) и т.п.;

4-й уровень – престижные потребности: обладание высоким социальным статусом (стать известным спортсменом или лидером группы (капитаном команды), выиграть крупные соревнования, поставить спортивный рекорд), уважение со стороны «значимых других» (собрать самую сложную программу, освоить самый трудный элемент, научиться красиво двигаться, повысить свою внешнюю привлекательность, получить признание своих спортивных заслуг), возможность спортивного роста, уверенность в себе, своих силах, собственной компетентности и т.п.;

5-й уровень – потребности в реализации своих потенциальных возможностей и росте как личности: добиться победы над собой, найти и реализовать себя, раздвинуть, казалось бы, самой судьбой поставленные рамки, потребность в творческой деятельности.

Согласно А. Маслоу, «потребность становится мотивом тогда, и только тогда, когда удовлетворены потребности низшего уровня. Базовые человеческие потребности организованы иерархически, в соответствии с относительным преобладанием. Когда у человека появляются высшие потребности, именно они скорее доминируют в организме, нежели физиологические стремления. И когда эти потребности удовлетворены, вновь появляются ещё более высокие потребности и т.д.»89.

Однако, в спортивной практике столь строгая иерархичность соблюдается далеко не всегда. Например, ради того, чтобы предложить зрителю неординарную программу (потребность в творчестве и самовыражении) или выиграть крупные соревнования (престижная потребность), многие спортсмены готовы выполнять рискованные элементы и ограничивать себя в пище и отдыхе, не говоря уже об общении с семьей и близкими людьми (т.е. оставить нереализованными потребности в общении, безопасности, а также физиологические потребности).

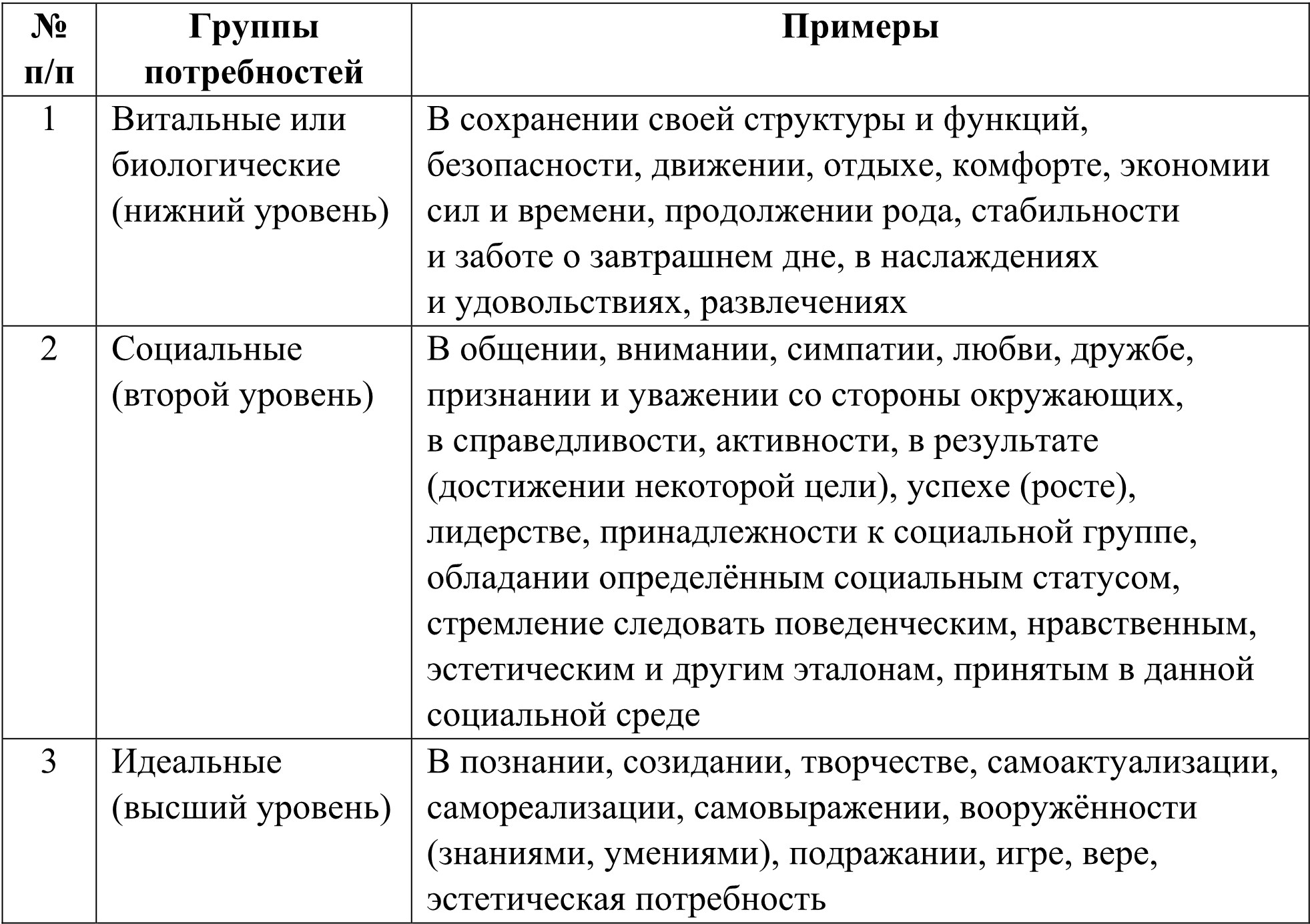

Довольно близки к позициям А. Маслоу типологии потребностей, предложенные отечественными психологами С.Б. Кавериным90, П.В. Симоновым и П.М. Ершовым91.

С.Б. Каверин выделяет биогенные, психофизиологические, социогенные и творческие интересы. Раскроем их содержание с учётом специфики спортивной деятельности:

▪ биогенные (аналогичны низшим потребностям, выделенным А. Маслоу): а) стремление к безопасности и самосохранению (интерес к здоровьесберегающему характеру занятий физическими упражнениями и спортом, возможность научиться постоять за себя); б) стремление к эмоциональному контакту (взаимодействию с членами спортивного коллектива); в) ориентировочный интерес (наличие ориентира, цели, ориентация на определённый результат, например, на попадание в финал Чемпионата мира); г) тяга к двигательной активности, игре (движение – это жизнь, спорт – лучший вариант для движения, а «мотивы к игре заключены в ней самой»92);

▪ психофизиологические: а) гедонические (получение удовольствия от физических нагрузок); б) стремление к эмоциональному насыщению; в) стремление к свободе (занятия спортом дают свободу выбора, свободу движений, переключение от учёбы, работы, накопившихся проблем); г) потребность в восстановлении энергии (снятии стресса, восстановлению душевных сил и энергии);

▪ социогенные: а) стремление к самоутверждению (добиться высоких спортивных результатов); б) тяга к общению; в) интерес к познанию (занятия спортом помогают познать себя и свои возможности, познакомиться с новыми видами двигательной активности, расширить свой кругозор, побывать в других городах и странах и т.п.); г) стремление к самовыражению;

▪ творческие: а) потребность быть личностью (спорт позволяет выделиться из толпы, повысить свой социальный статус, носить достойные звания «спортсмен», «победитель», «чемпион»); б) интерес к эстетической стороне физкультурно-спортивной деятельности; в) поиск смысла жизни; в) стремление к подготовленности и преодолению (занятия спортом напрямую связаны с преодолением себя, достижением высокого (подчас предельного и даже запредельного) уровня физической и психологической подготовленности).

П.В. Симонов и П.М. Ершов93 делят все потребности на две большие группы: базисные и производные (они же мета-потребности: доброта, правдивость, красота, цельность, уникальность, совершенство, завершённость, богатство, справедливость, простота, самодостаточность, осмысленность и т.п.). По мнению данных авторов, базисные потребности постоянны и иерархичны, а метапотребности изменяются и равны друг другу. Иерархия базисных потребностей по П.В. Симонову и П.М. Ершову представлена в виде табл. 1.8.

Таблица 1.8

Иерархия базисных потребностей

(по П.В. Симонову и П.М. Ершову94)

Ещё одна иерархическая классификация (так называемая «Теория ERG») принадлежит К. Альдерферу, который полагал, что существуют три основные группы интересов (потребностей)95:

▪ экзистенциальные (existence) – потребности существования, которые выражаются в стремлении иметь достойные условия для тренировочной и соревновательной деятельности, испытывать физические и психические нагрузки, не оказывающие пагубного влияния на организм;

▪ социальные (relatedness) – потребности связи – стремление к общению внутри команды, новым знакомствам, завязыванию и поддержанию отношений с интересными людьми, известными спортсменами и тренерами;

▪ развития и роста (growth) – стремление к росту спортивных результатов, постепенный переход интереса от участия к победам на соревнованиях.

Значительную известность также приобрела теория Д. МакКлелланда96, который считал, что люди заинтересованы во власти, успехе и причастности. Стремление к власти выражается в желании воздействовать на других людей; в спорте оно находит отражение в желании быть лидером, капитаном команды, старшим тренером, управлять спортсменами. Стремление к успеху удовлетворяется не провозглашением успеха этого человека, что лишь подтверждает его статус, а процессом доведения деятельности до успешного завершения (которым может считаться, например, спортивный рекорд, победа или высокое место в спортивных состязаниях). Заинтересованность в причастности по Д. МакКлелланду схожа с позицией А. Маслоу: люди заинтересованы в компании знакомых, налаживании дружеских отношений, оказании помощи другим.

Согласно теории Дж. Шета, Б. Ньюмена и Б. Гросса97, интересы людей во многом зависят от их жизненных ценностей. Применительно к спорту, это могут быть интересы:

▪ функциональные, связанные, например, с освоением определённых двигательных умений и навыков, совершенствованием технико-тактического мастерства, коррекцией отклонений в состоянии здоровья, активным отдыхом, совершенствованием телосложения и др.;

▪ социальные, обусловленные наличием у людей ассоциаций с положительным или отрицательным стереотипом какой-либо социальной группы (например, представителей того или иного вида спорта);

▪ эмоциональные – стремление к получению тех или иных эмоций и чувств. Сюда относятся: эстетика спорта, физическая и сексуальная привлекательность спортсменов, яркая выраженность мужского или, наоборот, женского начала в различных видах физической активности и спорта, преодоление, риск, восторг, борьба, накал страстей и т.п.;

▪ эпистемические – обусловленные любопытством, стремлением к новым ощущениям, получению знаний, умений, впечатлений, связанных со спортивной деятельностью;

▪ условные – стремление «быть как N» или «не хуже (лучше) N», например: быть в хорошей физической форме «как Мария Шарапова», научиться играть в футбол «как Лионель Месси», стать известной легкоатлеткой «как Елена Исинбаева», завоевать в своём виде спорта «не меньше медалей, чем Виктор Ан» и т.п.

На важность выделения так называемых «условных» интересов и ценностей указывал в своё время Дж. Кейнс, который разделял желания, интересы и стремления на: а) абсолютные – проявляющиеся вне зависимости от того, что думают, чувствуют и как ведут себя другие люди, и б) относительные – возникающие только тогда, когда мы хотим «быть не хуже Джонсонов (соседей)» или «выделиться, стать выше других»98.

Завершая данный раздел, отметим, что существует большое количество классификационных схем интересов (мотивов и потребностей), большинство из которых применимы в физкультурно-спортивной деятельности.

1.4. Научные представления об этапах, методах и условиях эффективности формирования устойчивого интереса подрастающего поколения к спортивной деятельности

Н.В. Марочкина99 пишет, что спортивные интересы «отличаются динамичностью проявлений, так как в процессе длительных тренировок у каждого спортсмена наблюдается их закономерная смена».

А.К. Маркова, Т.А. Матис, А.Б. Орлов100 выделяют три этапа формирования устойчивого интереса к учению. Раскроем их применительно к нуждам учебно-тренировочного процесса:

1. Этап вызывания исходного интереса. На начальном этапе педагог может учитывать несколько видов побуждений занимающихся: актуализировать мотивы предыдущих достижений («мы хорошо научились выполнять такие-то упражнения (технические элементы, связки)»), вызывать чувство относительной неудовлетворенности («но не освоили ещё этот технический элемент»), усилить интерес к предстоящей работе («а между тем для успешного прохождения отбора в команду это будет необходимо») или инициировать удивление, любознательность.

2. Этап подкрепления и усиления возникшего интереса. Здесь педагог ориентируется на познавательные и социальные мотивы, вызывая интерес к способу решения двигательной задачи (познавательные мотивы) или взаимодействия с другими занимающимися (социальные мотивы). Для этого могут быть использованы: чередование видов спортивной деятельности (игровой и соревновательной), способов организации занимающихся, (фронтального, поточного, кругового и др.), методов тренировки (равномерного, переменного, повторного, интервального, контрольного, сопряжённого), элементов взаимо- и самообучения, а также взаимо- и самооценки выполняемых двигательных заданий.

3. Этап создания установки на дальнейшее продолжение занятий. Важно, чтобы каждый тренирующийся вышел из спортивного зала с положительным личным опытом, и чтобы в конце каждой тренировки у него возникала положительная установка на дальнейшее продолжение занятий спортом. Главным здесь является усиление оценочной деятельности самих занимающихся в сочетании с отметкой педагога. Бывает важным показать спортсменам их слабые места, чтобы сформировать у них представление о своих возможностях. Это сделает их интерес более адекватным и действенным.

М.Ш. Магомед-Эминов101 выделяет следующие этапы формирования устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом:

1. Этап актуализации и инициации деятельности. Ведущая функция этапа – побуждение к занятиям физическими упражнениями и спортом. Реализация данной функции осуществляется путём предъявления стимула или группы стимулов. Способы информационного воздействия – прямая актуализация интереса (потребности) и мотивационное опосредование.

2. Этап целеобразования. Ведущая функция здесь – выбор цели и характера деятельности для её достижения. Выбор производится из обширной физкультурно-спортивной практики, которая предоставляет возможность реализации познавательных, образовательных, кондиционных, социальных (включая статусные и коммуникативные), гедонистических и других интересов. Актуальность занятий избранным видом спорта выражается в их направленности и содержании, а также в степени превосходства над другими интересами, потребностями, мотивами.

Следует иметь в виду, что итогом этого этапа должно стать побуждение занимающихся к определённым действиям, но ни в коем случае не остановка возникшего мотивационного процесса на уровне эмоциональных мечтаний и желаний. На основе выбранной цели у занимающихся начинает развёртываться мотивационная тенденция целенаправленных действий, стремление к активной и осмысленной двигательной деятельности.

3. Этап формирования намерения. Главная функция, которая реализуется на данном этапе – это поддержание устойчивости мотивационного процесса, контроль над намерением и управление действиями в процессе достижения цели. Здесь оказывается сильное влияние стихийных и сознательных факторов, личностных и индивидуальных характеристик занимающихся, объективных причин, препятствующих процессу формирования устойчивого интереса к тренировочно-соревновательной деятельности.

Важно отметить, что сама по себе тренировочно-соревновательная деятельность выполняет несколько функций: во-первых, закрепляет индивидуальные интересы, мотивы и ценностные ориентации в физкультурно-спортивной сфере; во-вторых, она может вносить коррекцию в выбранную цель; в-третьих, стимулировать занимающихся для реализации намерения.

4. Этап постреализации. На этапе постреализации, когда активная тренировочно-соревновательная деятельность прекращена, может оставаться инерционная тенденция для продолжения занятий спортом. Сила этой тенденции выше, когда цель полностью не достигнута. Регулируя достижение результата и используя инерционную тенденцию, вызывается мотивационная тенденция продолжения занятий спортом, возникающая на основе реализации намерения и выполнения деятельности102.

Согласно М.Ш. Магомед-Эминову103, для формирования устойчивого интереса к занятиям спортом необходимо:

– создавать и укреплять намерение заниматься спортом путём формирования правил, используемых в виде самоинструкций и процессов внутренней коммуникации;

– регулировать деятельность занимающихся путём эмоционального воздействия, активирующего или релаксирующего характера;

– контролировать выполнение деятельности путём организации оптимальных условий для реализации намерения;

– контролировать распределение времени на различные виды и формы тренировочно-соревновательной деятельности, создавая оптимальные условия для занятий спортом.

Спортивный психолог А.Ц. Пуни104 следующим образом характеризует динамику развития интереса детей и подростков к занятиям спортом:

Начальная стадия занятий спортом. В этот период предпринимаются первые попытки включиться в спортивную деятельность. Главенствующие интересы: а) характеризуются диффузностью (подростки начинают обычно заниматься не одним, а несколькими видами спорта); б) имеют непосредственный характер (занятия спортом нравятся, главная движущая сила – любовь к спорту); в) связаны с условиями среды, благоприятствующими занятиям данным видом спорта (популярность вида по месту жительства, интерес окружающих людей); г) часто включают в себя элементы долга (обязанность посещать уроки физической культуры, секции).

Стадия специализации в избранном виде спорта. На этой стадии мотивами являются: а) развитие интереса к определённому виду спорта; б) стремление развить обнаруженные способности к определённому виду спорта; в) стремление к закреплению успеха; г) расширение специальных знаний, приобретение более высокой степени тренированности (выражается в стремлении к установлению личных рекордов – выполнению третьего разряда, второго, первого и т.д.), спортивная деятельность становится потребностью (на фоне привыкания к физическим нагрузкам необходимость испытывать их становится привычкой).

Стадия спортивного мастерства. Основными мотивами являются: а) стремление поддержать своё спортивное мастерство на высоком уровне и добиться ещё больших успехов; б) стремление служить своими спортивными достижениями Родине; в) стремление содействовать развитию данного вида спорта, потребность передать свой опыт молодым спортсменам.

Чешскими учёными В. Гошеком, М. Ванеком и Б. Свободой105 предложена следующая периодизация формирования интереса к спортивной деятельности: 1) генерализация интересов; 2) дифференциация интересов; 3) стабилизация интересов; 4) инволюция интересов спортсмена.

Содержание мотивационных процессов, происходящих на этапах генерализации, дифференциации и стабилизации интересов к занятиям спортом, весьма схоже с характеристикой динамики спортивных интересов, описанной А.Ц. Пуни. Этап инволюции интереса к спорту совпадает со снижением спортивных результатов при приближении атлета к финишу тренировочно-соревновательной деятельности, когда структура его интересов постепенно перестраивается: интересы состязательности и достижения высоких результатов отступают на второй план, а доминирующее положение вновь занимают процессуальные интересы.

Многие авторы отмечают, что спортсмен на протяжении своей спортивной карьеры переживает ряд внутренних кризисов, отражающихся на процессе формирования и поддержания интереса к тренировочно-соревновательной деятельности.

Как пишет Л.И. Лубышева106, кризис начала спортивной специализации связан с поступлением в спортивную школу или началом занятий в группе специализации у профессионального тренера. Суть данного кризиса составляет адаптация к требованиям вида спорта, тренеру, спортивной группе. Основными противоречиями здесь являются:

▪ во-первых, несоответствие ожиданий юных спортсменов реальному тренировочному процессу, что ведёт к снижению интереса. Можно выделить три аспекта «обмана ожиданий»:

– между типичным для детей представлением о спорте как празднике и реальной «черновой работой» спортсмена;

– между представлением будущего спортсмена, заключающегося в том, что на тренировках сразу начинается освоение основных специальных упражнений вида спорта, и традиционным акцентом на общей подготовке в начале обучения;

– между привычкой детей руководствоваться в двигательной деятельности «принципом удовольствия» и реальным требованием спортивной тренировки работать «через не могу» и «не хочу»;

▪ во-вторых, необходимость весьма быстрого овладения основами техники вида спорта и приобретения соответствующего уровня физической подготовленности, т.е. демонстрации высокой обучаемости, способностей к виду спорта;

▪ в-третьих, необходимость положительно зарекомендовать себя в первых соревнованиях при полном отсутствии соревновательного опыта.

Согласно Л.И. Лубышевой107, на этапе начальной спортивной специализации перед юным спортсменом встают достаточно сложные задачи. Здесь впервые решается вопрос о его «перспективах» в спорте, проверяются способности, сила и устойчивость интереса. Преодолевшие кризис переходят к углублённой тренировке в избранном виде спорта, а не справившиеся с ним обычно переориентируются на другой вид спорта или другие виды деятельности.

Н.В. Марочкина108 на примере художественной гимнастики так характеризует динамику развития интереса к спортивным достижениям на различных этапах подготовки: на этапе начальной подготовки – интерес эгоцентрический (для себя), на тренировочном этапе – альтруистический (в команде), на этапе совершенствования спортивного мастерства – субъектный (результативный).

Н.В. Марочкина109 также отмечает, что на разных стадиях спортивного мастерства развитие спортивного интереса у детей, подростков и молодёжи … проходит с последовательным переходом от интереса к оздоровлению к интересу достижения и, наконец, к самореализации.

Как пишет Л.И. Лубышева: «Что движет ещё совсем маленьким ребёнком, что заставляет его выдерживать ежедневные изматывающие нагрузки? На первом этапе – это влияние родителей, их настойчивость и желание вырастить здорового и красивого ребёнка. Но влияние родителей может быть решающим лишь на первых порах. Далее огромную роль начинает играть психическая сфера ребёнка, появляется интерес, формируется мотивация, как уже устойчивый интерес, приходят первые спортивные успехи, которые помогают становлению характера. Если этих процессов не происходит, то ребёнок покидает спорт, находя новые интересы в других видах деятельности»110.

А.В. Шаболтас111, изучая мотивы занятий спортом высших достижений в юношеском возрасте, пришла к выводу, что в спорте высших достижений предпочтительность мотивов складывается из внешних (особенность вида спорта) и внутренних (личностные качества, самооценка спортивных возможностей) факторов. Отсюда можно сделать вывод о том, что если с самого детства не заложить в сознание человека необходимость занятий физическими упражнениями, «не заразить» его спортом, то в будущем будет очень сложно привлечь такого человека к здоровому физически активному образу жизни.

В.И. Столяров, анализируя причины физкультурно-спортивной пассивности населения, пишет, что в ходе социологических опросов было выявлено следующее112:

«А. Многие считают, что сам человек вряд ли что может изменить в состоянии своего здоровья и физического развития.

Б. Следует учитывать уверенность достаточно большой группы респондентов в наличии других средств воздействия на здоровье и физическое развитее человека, к числу которых они относят пассивный отдых, лекарства, средства народной медицины, кофе, физическую работу и др. Причём, они считают, что эти средства с точки зрения своей надёжности, эффективности и простоты использования (не требуют каких-то условий, волевых усилий и т.д.) не уступают занятиям физической культурой и спортом, а, по мнению некоторых, даже превосходят их.

В. Значительное влияние на отношение к физкультурно-спортивной деятельности тех людей, которые ожидают от неё оздоровительного эффекта, оказывает и то обстоятельство, что для достижения данного эффекта необходимы длительные, регулярные и систематические занятия физическими упражнениями и спортом, чёткое соблюдение режима дня, отказ от многих вредных привычек. Для многих людей это неприемлемо (из-за того, что у них иная установка на жизнь) и невыполнимо (из-за болезней и других причин, в силу которых они вынуждены хотя бы временно прерывать свои занятия).

Г. Еще одна важная причина – низкий статус здоровья и физической подготовленности в общей системе ценностных ориентаций населения.

Из этого следует, что главная причина низкой физкультурно-спортивной активности населения – отсутствие достаточно сильного устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями и спортом. А это, в свою очередь, обусловлено тем, что в силу ряда перечисленных выше причин занятия физическими упражнениями и спортом оказываются для населения менее значимыми, привлекательными по сравнению с другими. Поэтому для действительного приобщения широких слоёв населения к активным занятиям физическими упражнениями и спортом основные усилия должны быть сосредоточены на устранение именно этих социальных барьеров».