полная версия

полная версияФормирование интереса подростков и молодёжи к занятиям непопулярными олимпийскими видами спорта

– мотив как потребность. Эта точка зрения на мотив, высказанная Л.И. Божович, А.Г. Ковалёвым, К.К. Платоновым, С.Л. Рубинштейном даёт ответ на вопрос: «Почему осуществляется активность человека?», поскольку в самой потребности содержится активное стремление человека к преобразованию окружающей среды с целью удовлетворения его нужд. Таким образом объясняется источник энергии для волевой активности, но не «зачем» и «для чего)» человек проявляет эту активность;

– мотив как намерение. Зная намерения человека, можно ответить на вопросы: «Чего он хочет достичь?» и «Что и как хочет сделать?» и тем самым понять основания поведения. Намерения тогда выступают в качестве мотивов, когда человек либо принимает решение, либо когда цель деятельности отдалена и её достижение отсрочено. В намерении присутствует влияние потребности и интеллектуальной активности человека, связанное с осознанием средств достижения цели. В этой трактовке мотива очевидно то, что намерение обладает побудительной силой, однако данная позиция не раскрывает причины поведения человека;

– мотив как устойчивое свойство личности. Подобный взгляд на мотив особенно характерен для западных психологов, которые полагают, что устойчивые черты личности обусловливают поведение и деятельность человека в той же мере, что внешние стимулы. Р. Мейли относит к мотивационным чертам личности тревожность, агрессивность, уровень притязаний и сопротивляемость фрустрации. Подобной точки зрения придерживается и ряд отечественных психологов, в частности К.К. Платонов, М.Ш. Магомед-Эминов, В.С. Мерлин;

– мотив как побуждение. Это наиболее распространенная точка зрения. Поскольку мотивация детерминирует не столько физиологические, сколько психические реакции, то она связана с осознанием стимула и приданием ему какой-либо значимости. Поэтому большинство психологов считают, что мотив – это не любое, а осознанное побуждение, отражающее готовность человека к действию или поступку. Таким образом, «побудителем мотива является стимул, а побудителем поступка – внутреннее осознанное побуждение» (В.И. Ковалёв67). Из данного определения вытекает, что мотив – это осознанная потребность, а побуждение рассматривается как стремление к удовлетворению потребности.

Из приведённых данных видно, что В.И. Чирков68 считает правомерным понимать под «мотивом» и потребность, и цель, и намерение, и побуждение, и свойство личности, детерминирующие поведение человека.

В дополнение к охарактеризованным В.И. Чирковым Е.П. Ильин69 выделяет такие трактовки понятия «мотив», как:

– мотив как состояние человека, заставляющее его действовать или, наоборот, бездействовать;

– мотив как формулировка цели и средств. Такое понимание мотива предложено польским психологом и психотерапевтом К. Обуховским, который намеренно сужает понятие «мотив», оставляя за ним только содержательную сторону – довод, аргумент, который может быть приведён и даже внушен другим человеком. Согласно К. Обуховскому, такая формулировка помогает человеку уяснить цель действия и даёт возможность принять решение о начале действия;

– мотив как удовлетворённость, которая выступает одним из факторов, влияющих на принятие решения о продолжении деятельности. Удовлетворённость может объяснить, почему человек занимается данной деятельностью столь долгое время. Однако мотивирующее воздействие удовлетворённость оказывает не всегда. Например, самоуспокоенность достигнутым результатом может снижать силу мотива.

Таким образом, как пишет Е.П. Ильин70, «… неслучайно в последние годы всё более отчетливо выкристаллизовывается мысль, что детерминация поведения и деятельности обусловливается не просто разрозненными факторами, а их совокупностью, каждый из которых выполняет в целостном процессе детерминации свои определённые функции. Отсюда и мотив правомерно рассматривать как сложное интегральное (системное) психологическое образование…».

Нам близка трактовка мотива как потребности. В.И. Чирков71 утверждает, что «… эта точка зрения на мотив, высказанная Л.И. Божович, А.Г. Ковалёвым, К.К. Платоновым, С.Л. Рубинштейном, даёт ответ на вопрос: «Почему осуществляется активность человека?», поскольку в самой потребности содержится активное стремление человека к преобразованию окружающей среды с целью удовлетворения его нужд. Таким образом объясняется источник энергии для волевой активности, но не «зачем» и «для чего» человек проявляет эту активность».

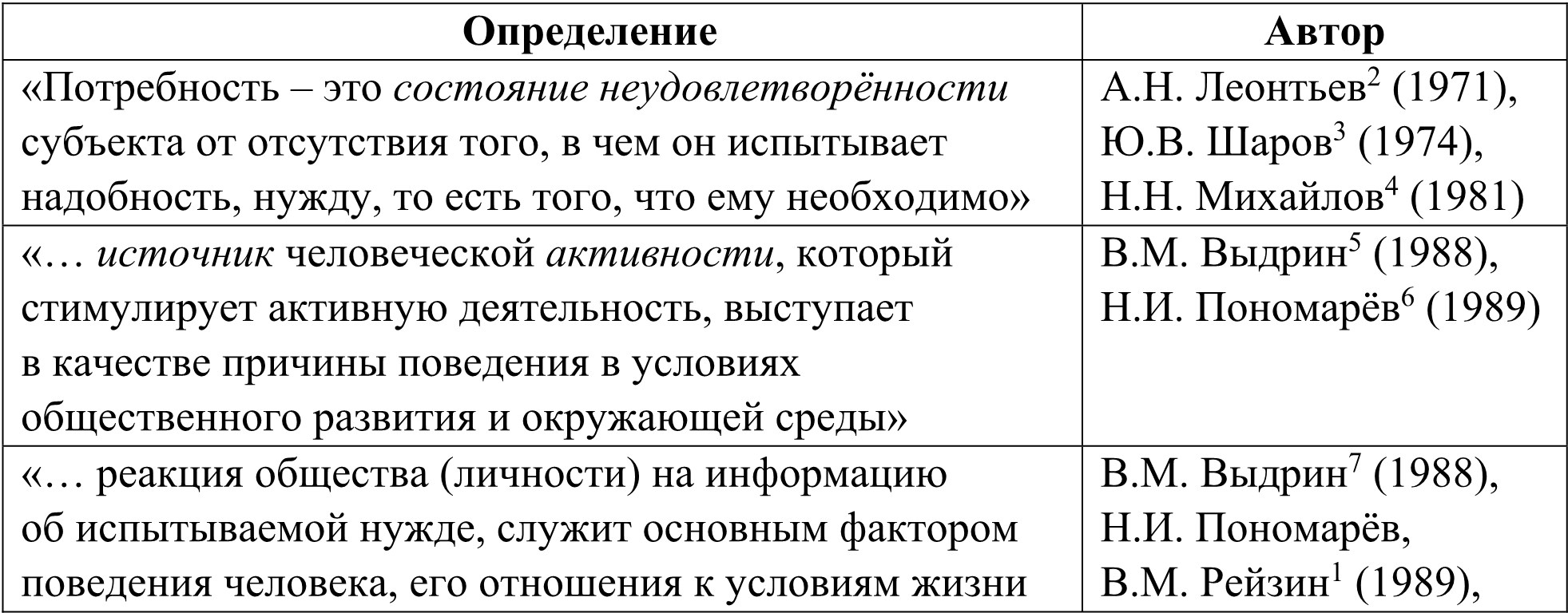

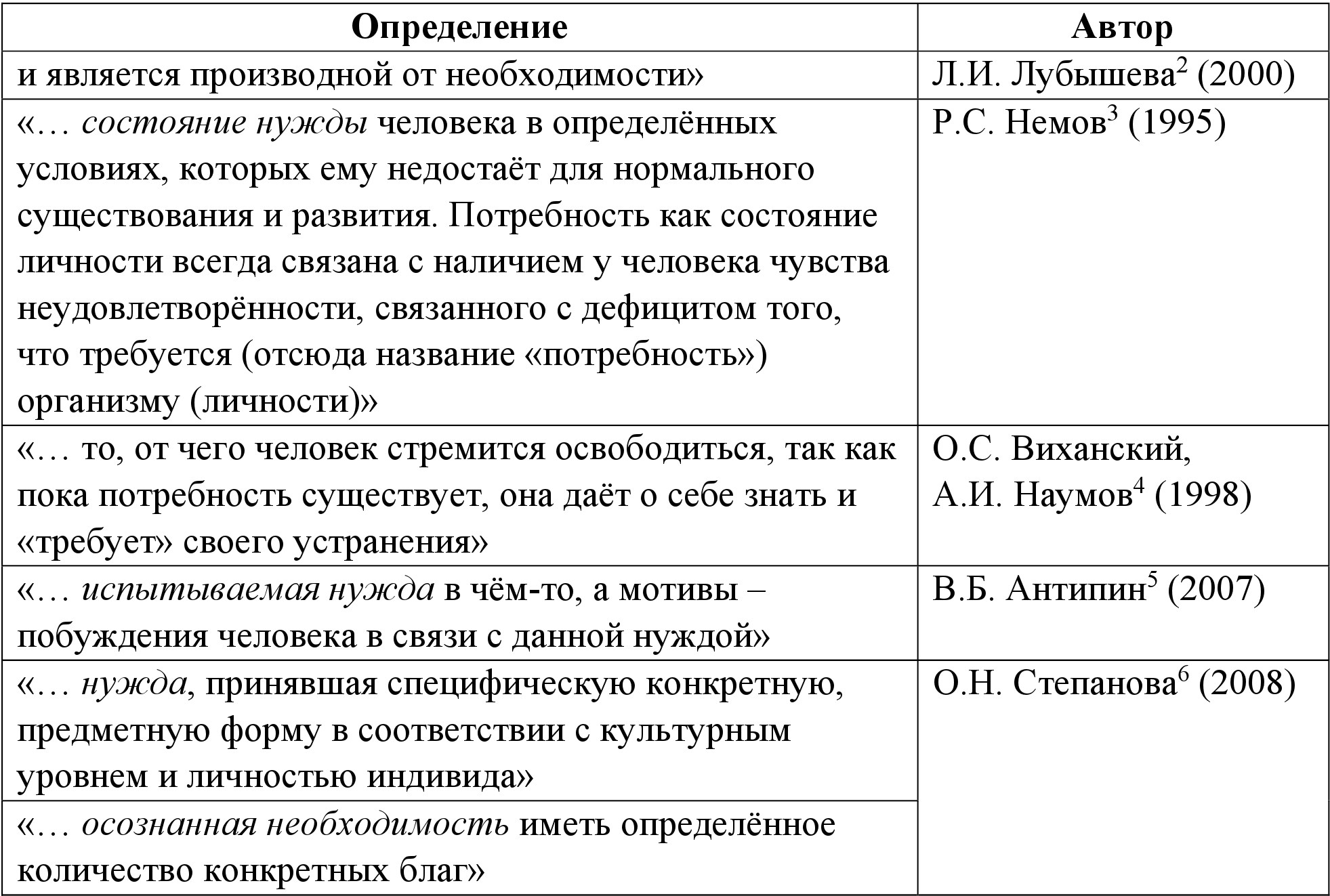

Поскольку значительное число специалистов определяет мотив как потребность, мы считаем необходимым разобраться в сущности данного понятия (табл. 1.5).

Таблица 1.5

Основные подходы к определению понятия «потребность»

2 Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975. 304 с.

3 Шаров В.Т. Проблемы формирования социогенных потребностей // Материалы Республиканской научной конференции. Тбилиси: Грузинский институт физической культуры, 1974. С. 47–49.

4 Михайлов Н.Н. О потребностях человека, их возвышении и формировании. М.: Знание, 1981. 123 с.

5 Выдрин В.М. Теория физической культуры (культуроведческий аспект): учебное пособие. СПб.: ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта, 1988. 302 с.

6 Пономарёв Н.И., Рейзин В.М. Анализ сформированности чувства «мышечной радости» после занятий физическими упражнениями // Теория и практика физической культуры. 1989. № 5. С. 5–6.

7 Выдрин В.М. Теория физической культуры (культуроведческий аспект): учебное пособие. СПб.: ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта, 1988. 302 с.

1 Пономарёв Н.И., Рейзин В.М. О формировании потребности человека в физкультурно-спортивной деятельности // Теория и практика физической культуры. 1988. № 10. С. 2–4.

2 Лубышева Л.И. Социология физической культуры и спорта: учебное пособие. М.: Издательский центр «Академия», 2001. 240 с.

3 Немов Р.С. Психология: учебное издание в 3 кн. 2-е изд. М.: Просвещение; Владос, 1995. Кн. 1. 576 с.

4 Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник. 3-е изд. М.: Гардарика, 1998. 528 с.

5 Антипин В.Б. Формирование спортивной мотивации у боксёров на этапе начальной спортивной специализации посредством удовлетворения их потребностей: дис. … канд. пед. наук. Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2007. 178 с.

6 Степанова О.Н. Маркетинг в физкультурно-спортивной деятельности: учебное пособие. М.: Советский спорт, 2008. 480 с.

Отталкиваясь от данных табл. 1.5, можно выделить следующие ключевые слова, раскрывающие сущность понятия «потребность»: «нужда», «состояние неудовлетворенности», «осознанная необходимость», «источник активности».

Некоторые авторы отождествляют понятия «мотив» и «потребность». Например, Л.И. Божович, А.Г. Ковалёв, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн придерживаются такой точки зрения, что «в мотиве как в потребности содержится активное стремление человека к преобразованию среды с целью удовлетворения нужд»72.

Однако большинство авторов разводит эти понятия: в ряде определений потребность – это нужда, требующая своего удовлетворения, а мотив – это скорее побуждение к действию по удовлетворению этой нужды. В.Б. Антипин73, обобщая существующие точки зрения, пишет, «…что потребности – источник человеческой активности, они стимулируют активную деятельность, выступают в качестве причин поведения в условиях общественного развития и окружающей среды».

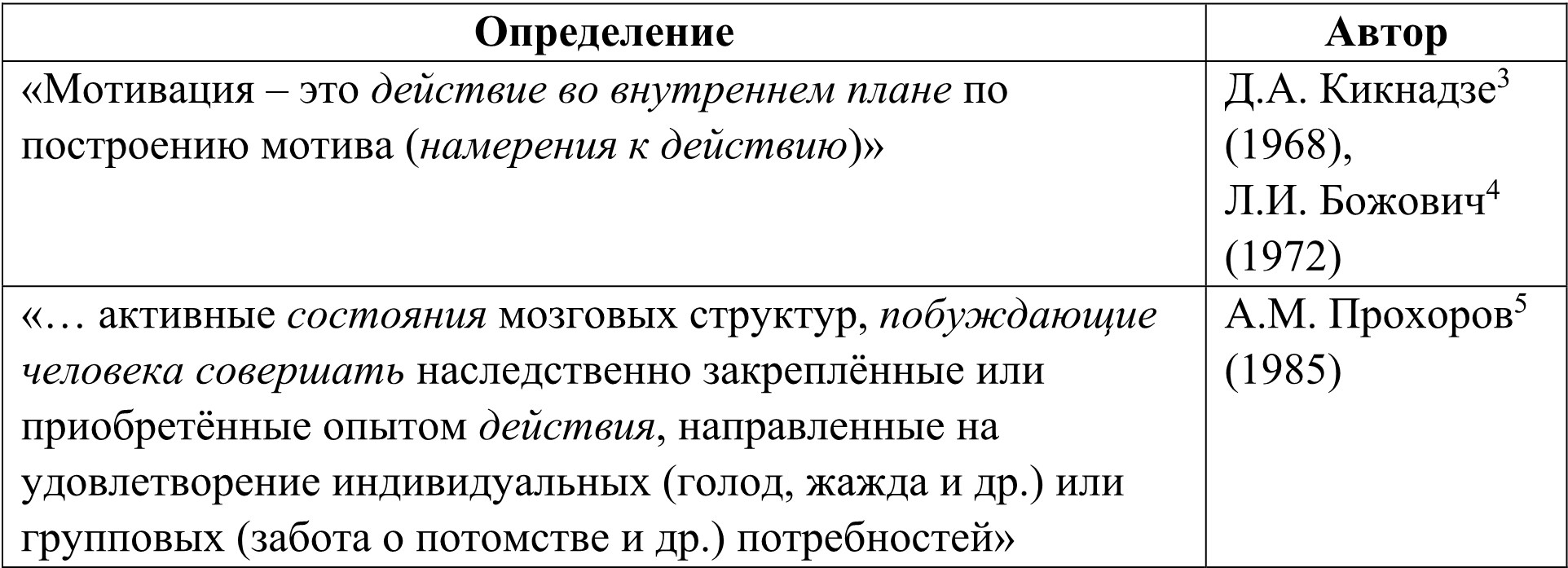

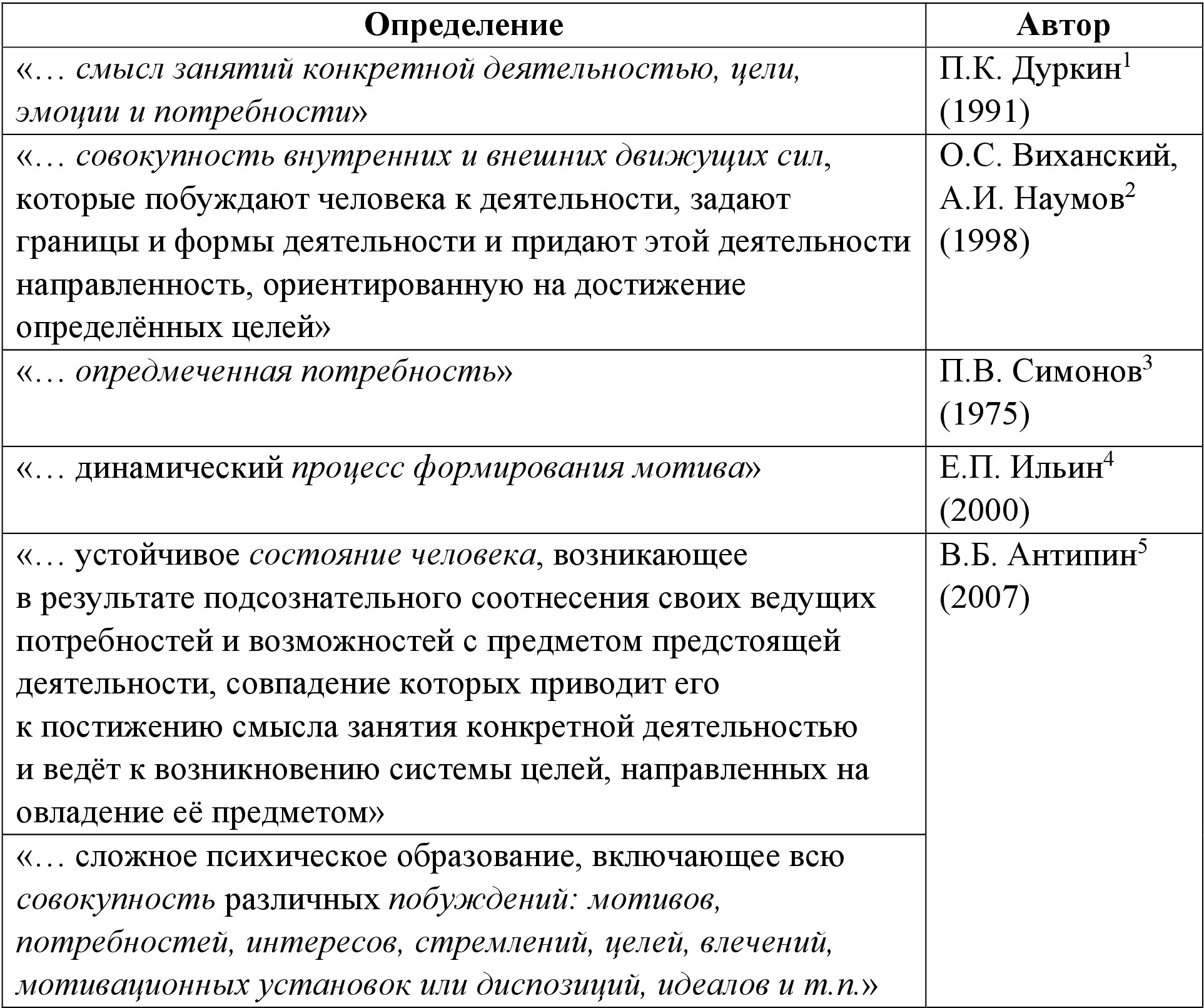

Все приведённые понятия («интерес», «мотив», «потребность») неразрывно связаны с таким понятием, как «мотивация». В табл. 1.6. приведена сводная таблица определений данного понятия.

Таблица 1.6

Основные подходы к определению понятия «мотивация»

3 Кикнадзе Д.А. Потребности. Поведение. Воспитание. М.: Мысль, 1968. 318 с.

4 Божович Л.И. Проблема развития мотивационной сферы ребёнка // Изучение мотивации поведения детей и подростков: сборник статей. М.: Педагогика, 1972. 352 с.

5 Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. 3-е изд. М.: Советская энциклопедия, 1985. 838 с.

1 Дуркин П.К. Научно-методические основы формирования у школьников интереса к физической культуре. Петрозаводск: Карелия, 1990. 90 с.

2 Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник. 3-е изд. М.: Гардарика, 1998. 528 с.

3 Симонов П.В. Высшая нервная деятельность человека: мотивационно-эмоциональные аспекты. М.: Наука, 1975. 175 с.

4 Ильин Е.П. Психофизиология физического воспитания: Деятельность и состояния: учебное пособие для факультетов физического воспитания педагогических институтов. М.: Просвещение, 1980. 199 с.

5 Антипин В.Б. Формирование спортивной мотивации у боксёров на этапе начальной спортивной специализации посредством удовлетворения их потребностей: дис. … канд. пед. наук. Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2007. 178 с.

Как видно из табл. 1.6, сущность мотивации раскрывается через такие термины, как «состояние человека, побуждающее совершать действия, направленные на удовлетворение потребностей», «действие во внутреннем плане», «совокупность внутренних и внешних движущих сил», «процесс формирования мотива», «совокупность побуждений (потребностей, интересов, стремлений, целей, влечений, идеалов и т.п.)», «смысл (цели, эмоции, потребности) занятий конкретной деятельностью». И здесь, среди приведённых в табл. 1.6, выделяется позиция В.Б. Антипина, который определяет спортивную мотивацию через категорию «интерес».

В.Г. Леонтьев так описывал взаимосвязь между интересом, мотивами и мотивацией к спортивной деятельности: «Активный интерес к спортивной деятельности формируется лишь в результате внутренней мотивации, которая возникает тогда, когда внешние мотивы и цели соответствуют возможностям ребёнка, то есть являются для него оптимальными (не слишком трудными и не очень лёгкими), и когда он понимает субъективную ответственность за их реализацию. … Успешная реализация таких мотивов и целей вызывает у детей вдохновение достигнутым успехом, желание продолжить занятия по собственной инициативе, то есть внутреннюю мотивацию и интерес»74.

Спортивные психологи Е.Н. Гогунов и Б.И. Мартьянов также отмечали тесную взаимосвязь между интересом, мотивами, мотивацией и потребностями в спортивной деятельности: «Особое место в психологическом обеспечении спортивной деятельности занимает мотивация (интерес), побуждающая человека заниматься спортом. Известно, что спорт имеет много общего с игрой. Мотивы к игре заключены в ней самой. Человека влекут не какие-то внешние для игры обстоятельства, как, например, в трудовой деятельности, когда выполняемая работа лишь опосредованно служит удовлетворению его жизненных потребностей, является источником необходимых средств, а непосредственно чувство удовлетворения, связанное с участием в игре. Потребность в спорте также определяется удовлетворением самой спортивной деятельностью и успехами, достигаемыми в ней»75.

Подводя итоги анализа понятийно-категориального поля проблемы исследования проблемы формирования интереса, отметим, что как показывает анализ психолого-педагогической литературы, правомерно рассматривать интерес через призму таких понятий, как:

– потребность (С.И. Ожегов, А.В. Петровский, Б.И. Додонов, Л.С. Выготский, П.К. Дуркин);

– мотив (А.В. Батаршев, А.Н. Пекарский, Н.Г. Морозова);

– мотивация (К.Э. Изард, А.С. Ребер);

– цель (Б.И. Додонов, П.К. Дуркин, А.Н. Леонтьев);

– направленность (на объект, деятельность) (Б.Е. Варшава, Л.С. Выготский, А.П. Евгеньева, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн);

– установка (Б.Е. Варшава, Л.С. Выготский, А.М. Прохоров);

– влечение (Л.С. Выготский, А.М. Прохоров);

– стремление (Л.С. Выготский, А.М. Прохоров, Е.П. Ильин);

– намерение (Д.А. Кикнадзе, Л.И. Божович, В.И. Чирков);

– побуждение, а также причина действий и побуждений (А.М. Прохоров, В.И. Ковалёв, Е.П. Ильин, А.Б. Орлов, Р.С. Немов);

– любопытство (А.П. Евгеньева, А.С. Ребер);

– отношение (А.М. Прохоров, А.Б. Орлов, С.Л. Рубинштейн, А.Г. Ковалёв, Г.И. Щукина, Н.Г. Морозова);

– смысл занятий конкретной деятельностью (П.К. Дуркин, А.Н. Леонтьев);

– желательность (объекта, осознание его значимости и эмоциональной привлекательности) (С.И. Ожегов, А.С. Ребер, А.В. Батаршев, Г.И. Щукина).

1.3. Анализ классификационных схем интересов, мотивов, потребностей в спортивной деятельности

Учитывая тесную взаимосвязь и даже отмечаемое многими авторами тождество понятий «интерес», «мотив», «мотивация» и «потребность», в данном разделе мы не будем ограничиваться рассмотрением существующих классификаций интересов к спортивной деятельности, а рассмотрим классификационные схемы интересов, мотивов, потребностей, предлагаемые различными авторами.

Так, например, В.И. Ковалёвым предложена следующая классификация интересов76:

▪ по содержанию (направленности): а) материальный; б) профессионально-трудовой; в) познавательный (учебный, специально научный); г) эстетический (к музыке, природе, искусству, литературе); д) политический; е) спортивный и др.;

▪ в зависимости от поставленной цели: а) непосредственный – интерес к самому процессу деятельности (тренировкам, спортивным состязаниям); б) опосредствованный – интерес к результатам деятельности (спортивным достижениям (рекордам, победам), получению спортивных разрядов и званий, высокому общественному положению, материальным благам);

▪ по уровню действенности: а) пассивный – созерцание (быть не спортсменом, а зрителем, болельщиком); б) активный – действие (ходить на тренировки, выступать в соревнованиях);

▪ по объёму: а) широкий – многим интересуется, глубоко разбирается; б) узкий – любознательность, нет постоянного увлечения;

▪ по глубине: а) глубокий – стремление в совершенстве овладеть видом деятельности (например, техникой и тактикой избранного вида спорта); б) поверхностный – удовлетворить любопытство, попробовать себя в каком-либо виде деятельности (виде спорта);

▪ по устойчивости: а) устойчивый – продолжительно сохраняющийся, очень значимый и важный для человека; б) неустойчивый – быстро появляется, относительно быстро теряет свою силу и пропадает совсем (например, заняться понравившимся видом спорта, почувствовать, как тяжело, и бросить занятия).

Согласно И.А. Зимней, интерес может быть: 1) широким; 2) планируемым; 3) результативным; 4) процессуально-содержательным; 5) учебно-познавательным и 6) (высший уровень интереса) преобразующим77.

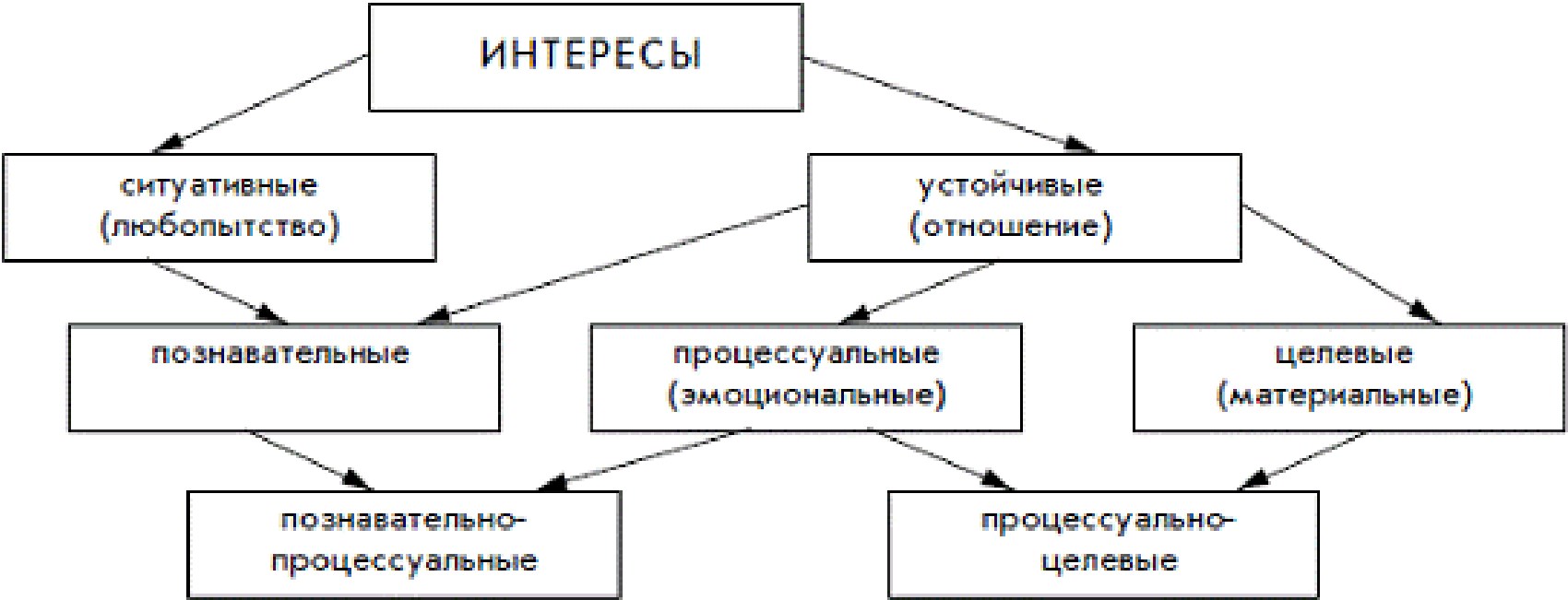

Б.И. Додонов делит интересы на: а) ситуативные (кратковременные, проявляющиеся как любопытство к чему- или кому-либо) и б) устойчивые (интерес-отношение и интерес-склонность)78. В свою очередь, интересы-отношения данный автор подразделяет на: а) процессуальные (непосредственные), связанные с получением удовольствия от процесса деятельности (нравится плавать, кататься на лыжах, играть в футбол и т.п.; в быту говорят ещё: «Я люблю…»); б) целевые (опосредствованные), связанные с получением результата, выгоды; в) процессуально-целевые, при которых сочетаются удовольствие и результат79 (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Виды интересов по Б.И. Додонову

Если отталкиваться от трактовки интереса как мотива, то А.Ц. Пуни80 делит их на непосредственные и опосредованные. К непосредственным интересам (мотивам) спортивной деятельности автор относит:

– «потребность в чувстве удовлетворения от проявления мышечной активности;

– потребность в эстетическом наслаждении собственной красотой, силой, выносливостью, быстротой, гибкостью, ловкостью;

– стремление проявить себя в трудных, даже экстремальных ситуациях;

– стремление добиться рекордных результатов, показать своё спортивное мастерство и добиться победы;

– потребность в самовыражении, самоутверждении, стремление к общественному признанию, славе;

к опосредованным:

– стремление стать сильным, здоровым;

– стремление через спортивную деятельность подготовить себя к практической жизни;

– чувство долга;

– потребность в занятиях спортом через осознание социальной важности спортивной деятельности»81.

Н.Б. Стамбулова82, специалист в области психологии спортивной карьеры, предлагает следующую типологию интересов (мотивов) спортивной деятельности:

▪ по направленности на процесс или результат деятельности: а) процессуальные (любопытство, удовольствие и др.); б) результативные (ожидание награды, позитивные социальные последствия победы и т. п.);

▪ по степени устойчивости: а) ситуативные (кратковременные, проходящие); б) устойчивые (долговременные, часто многолетние);

▪ по связи с целями спортивной деятельности: а) смыслообразующие (прямо связанные с целью); б) стимулы (побуждающие к деятельности, например, материальные стимулы);

▪ по месту в системе «Другие – Я»: а) индивидуальные (стремление к личному самоутверждению); б) групповые (патриотизм всех уровней, мотивы честной соревновательной борьбы и др.);

▪ по доминирующей установке: а) связанные с установкой на успех (победу, даже путем риска); б) связанные с установкой на избегание неудач.

Т.Т. Джамгаров и А.Ц. Пуни83 выделяют две типологические группы спортивных интересов:

1) процессуальные – связанные с занятиями физическими упражнениями, участием в спортивной деятельности;

2) результативные – стремление к достижению высоких спортивных результатов, успехам в спорте.

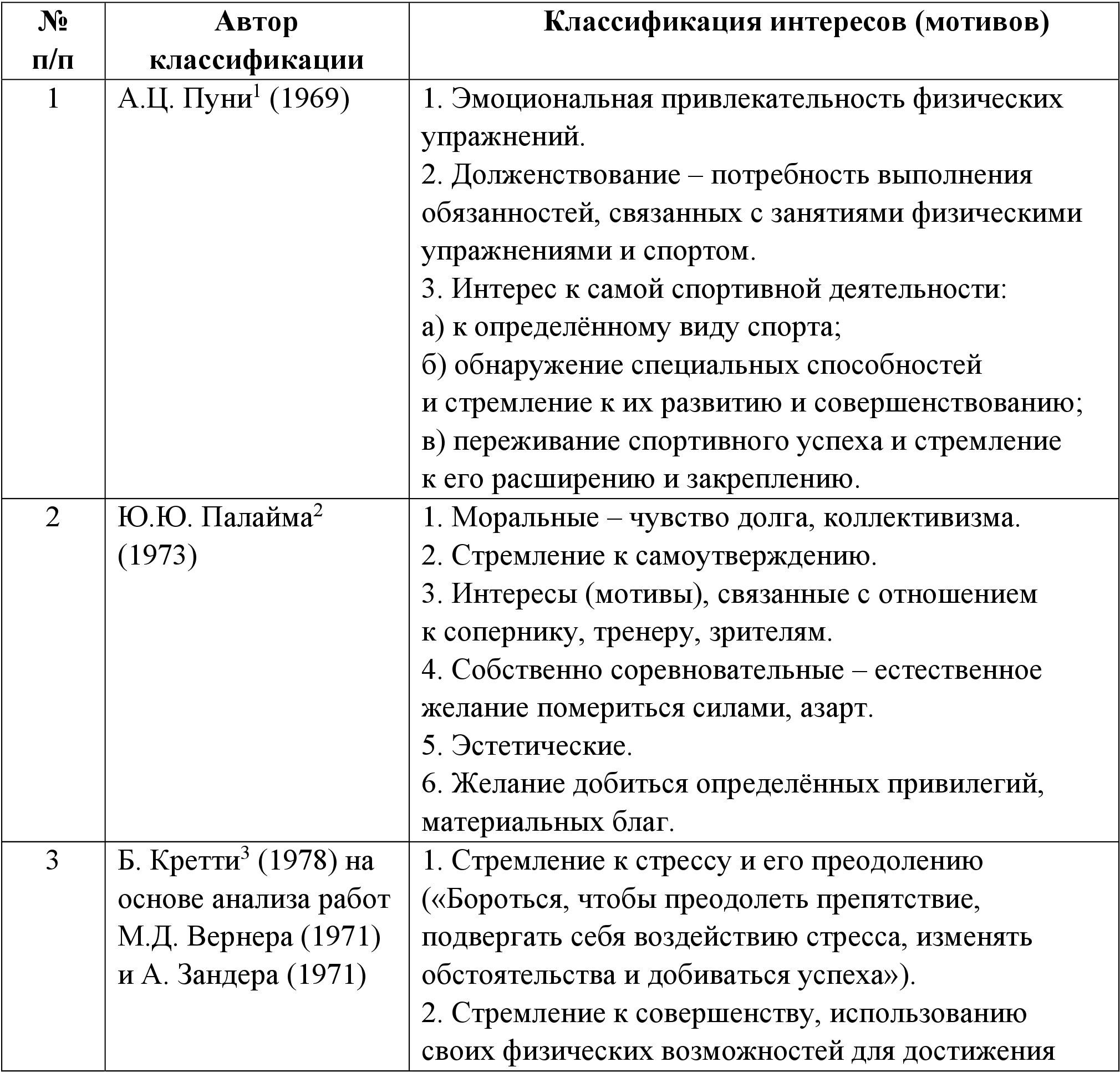

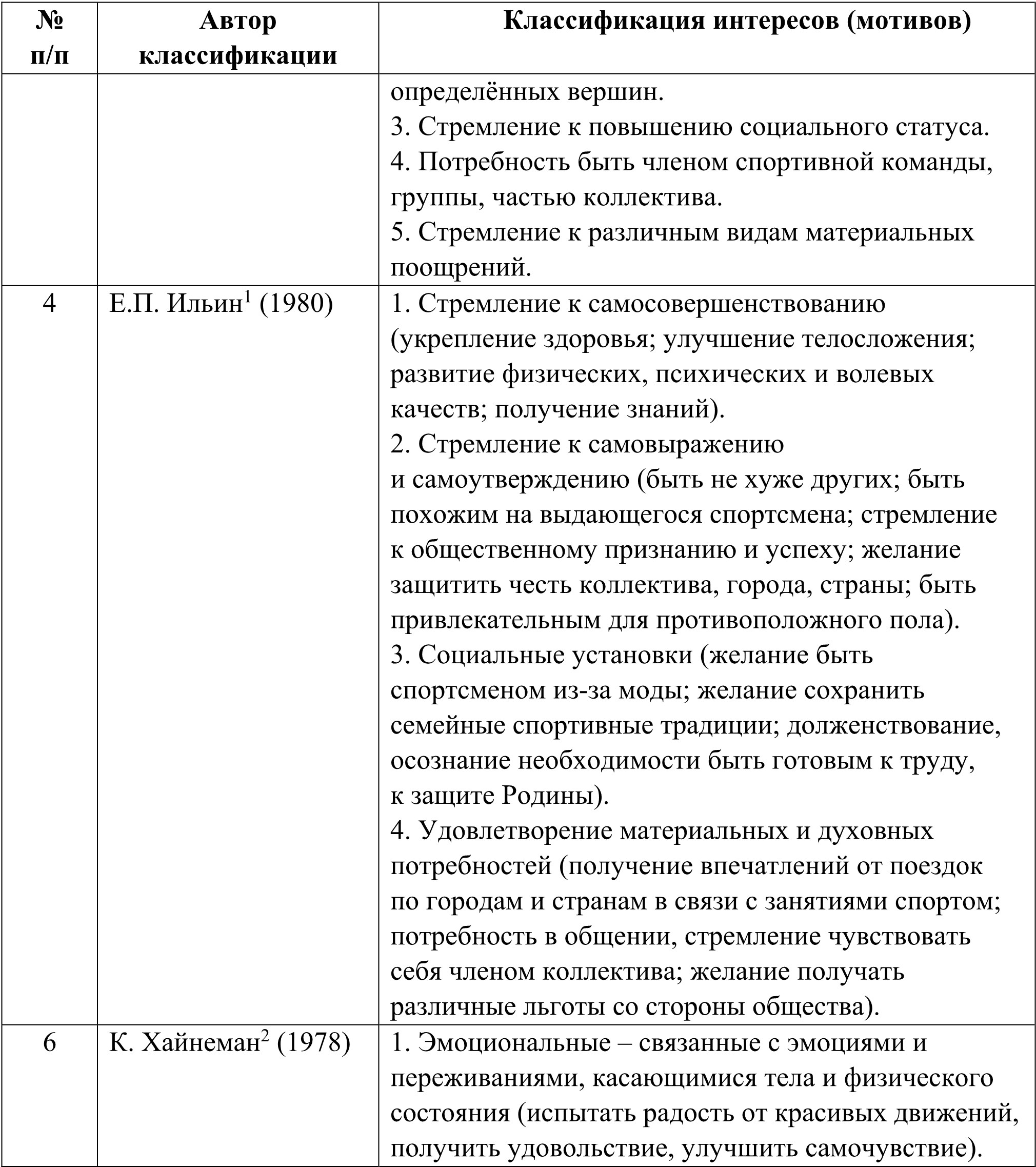

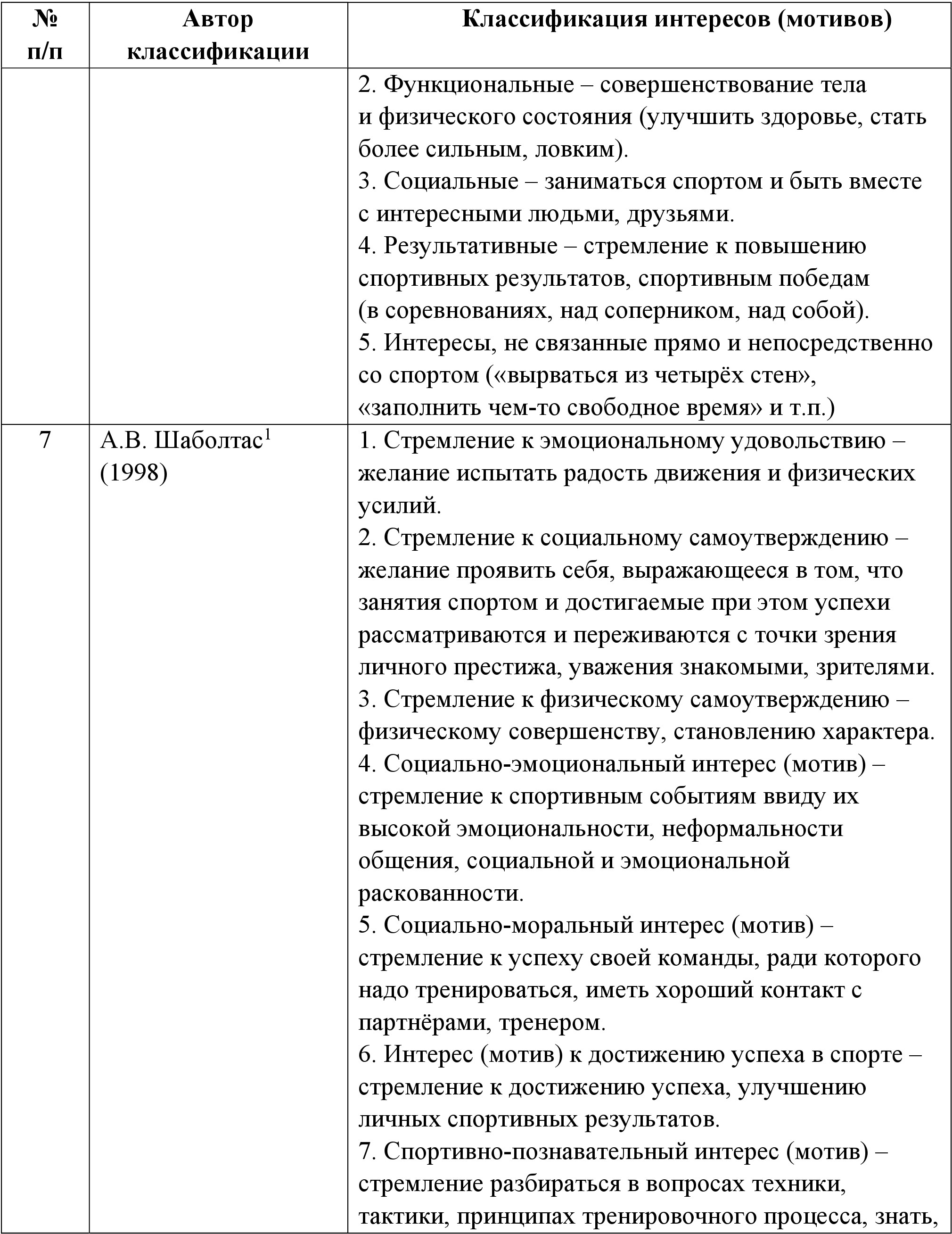

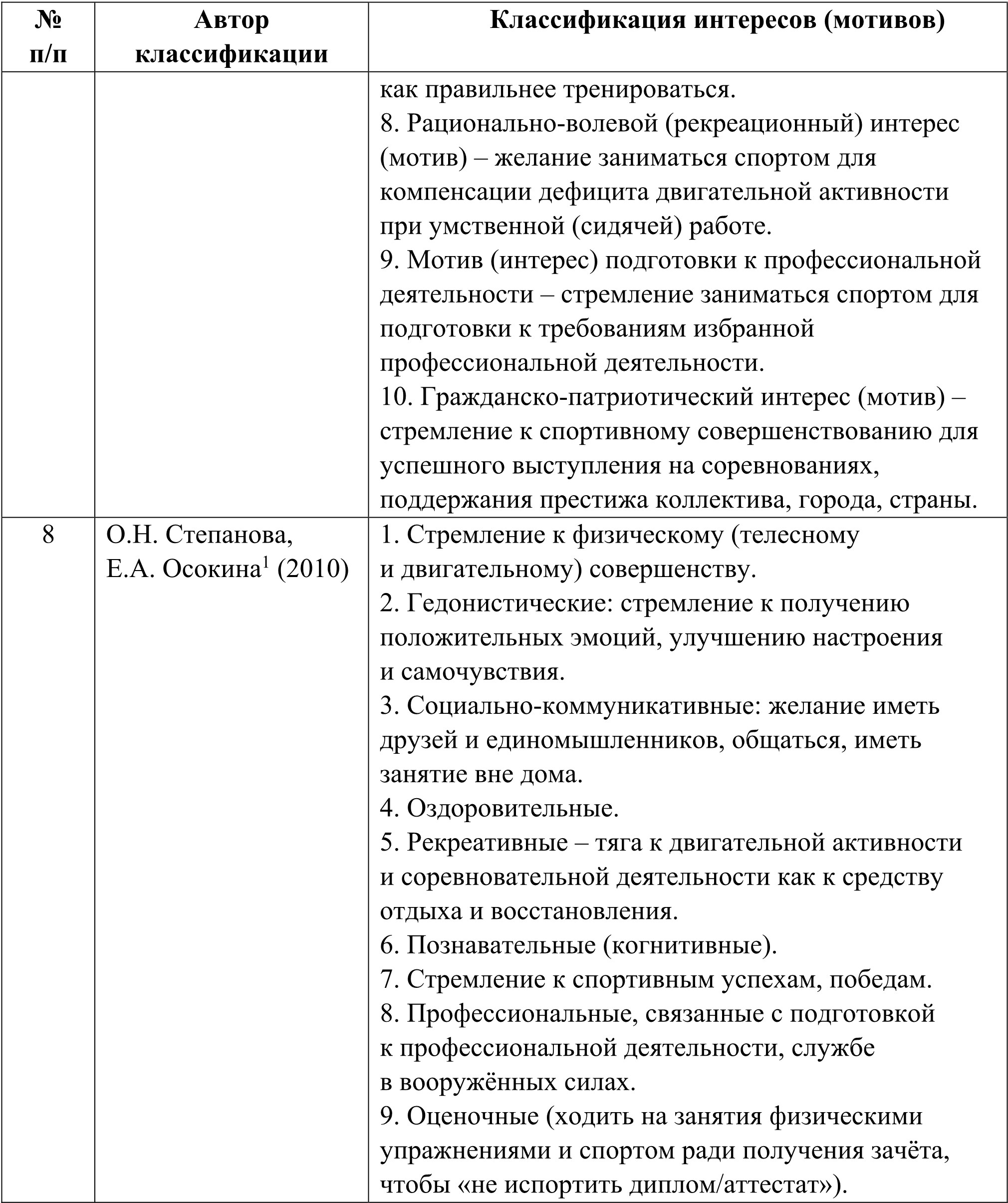

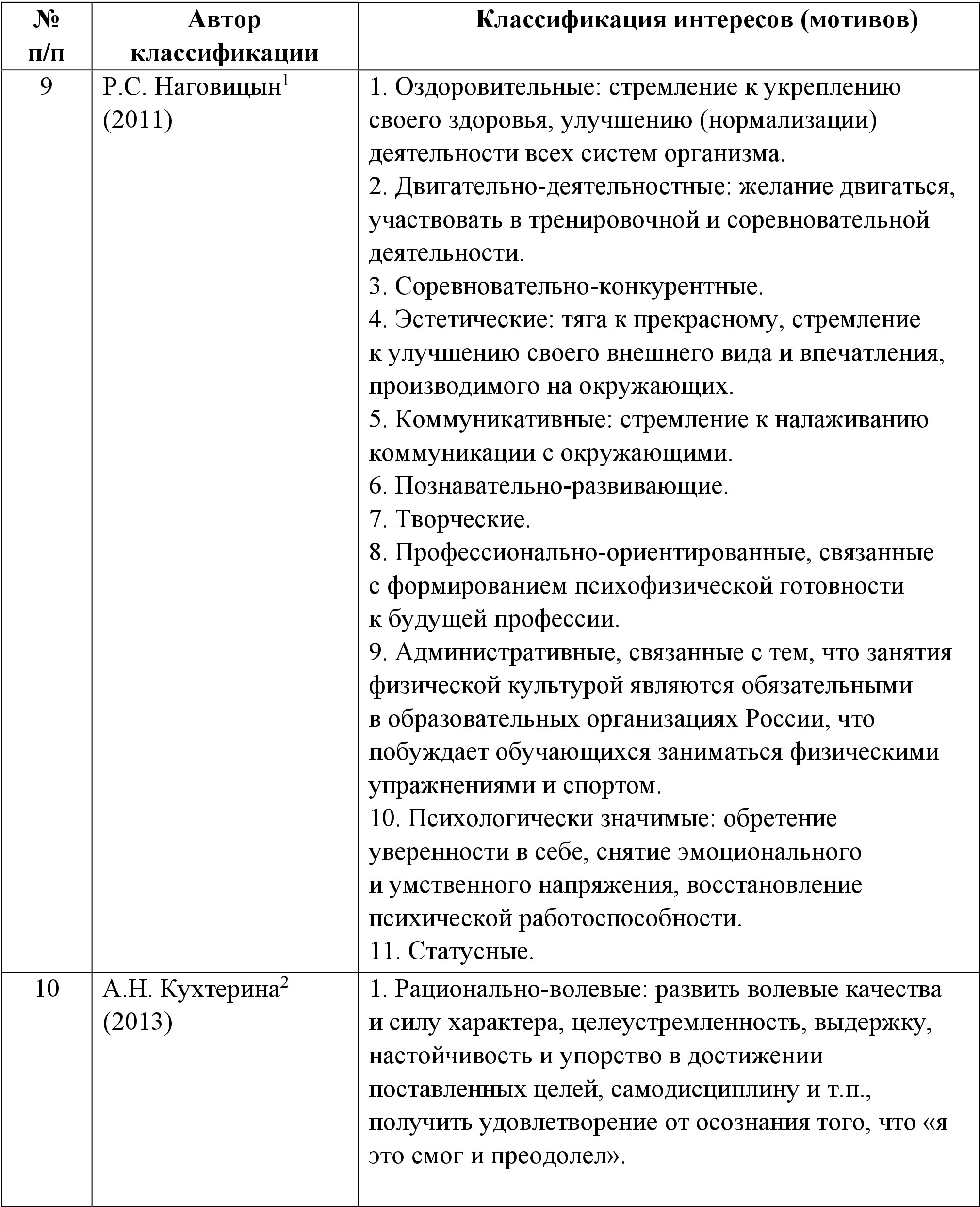

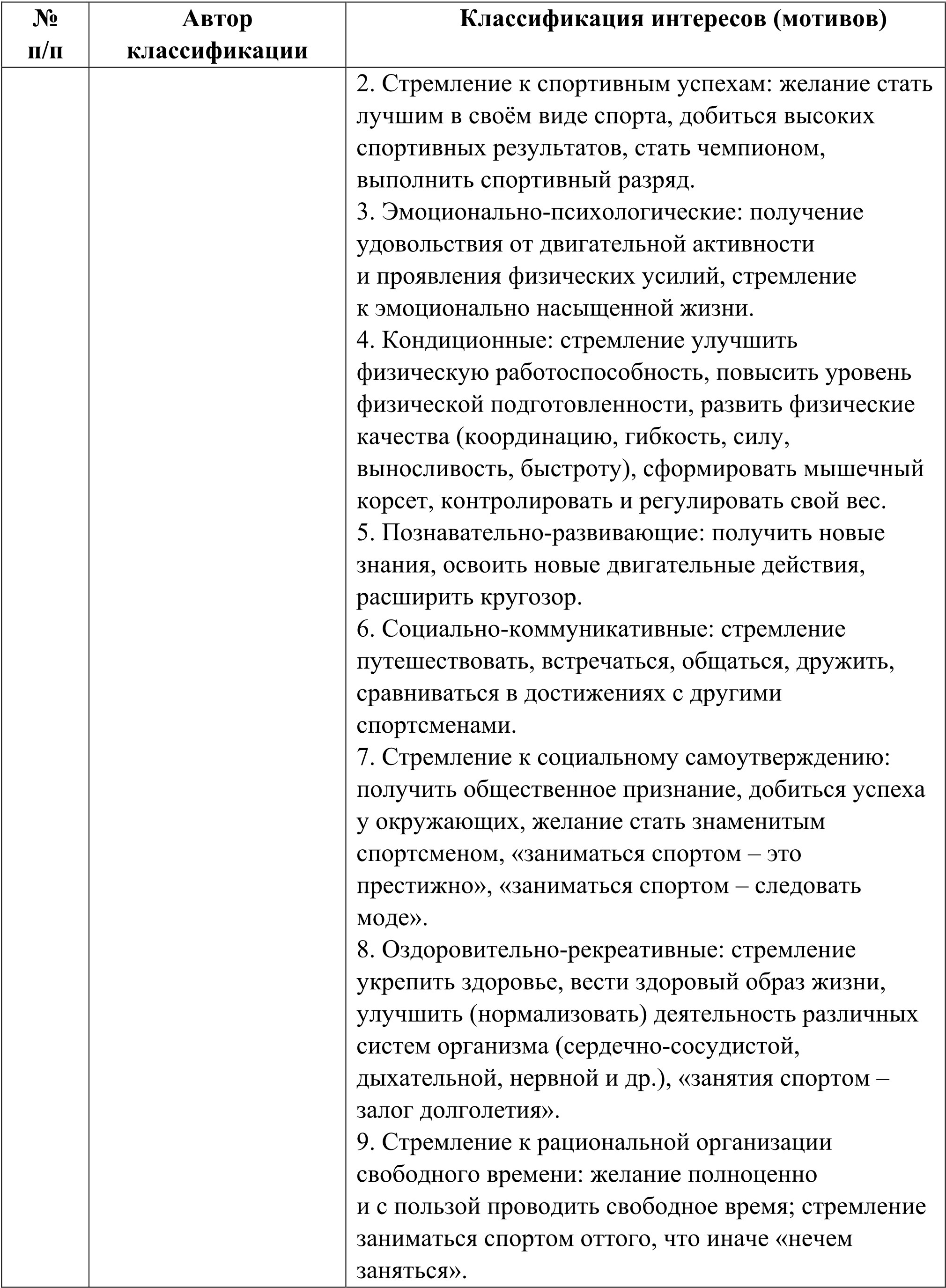

Учитывая, с одной стороны, многообразие, а, с другой стороны, сходство целого ряда позиций существующих классификационных схем интересов (мотивов) занятий физическими упражнениями и спортом, в целях наглядности представим их в хронологическом порядке в виде табл. 1.7.

Таблица 1.7

Основные классификационные схемы интересов (мотивов) к занятиям физическими упражнениями и спортом

1 Пуни А.Ц. Очерки психологии спорта. М.: Олма-Пресс, 2003. 432 с.

2 Палайма Ю.Ю. Мотивы спортивной деятельности // Теория и практика физической культуры. 1966. № 8 С. 16–18.

3 Кретти Б.Дж. Психология в современном спорте. Пер. с англ. Ханина Ю.Л. М.: Физкультура и спорт, 1978. 224 с.

1 Ильин Е.П. Психофизиология физического воспитания: Деятельность и состояния: учебное пособие для факультетов физического воспитания педагогических институтов. М.: Просвещение, 1980. 199 с.

2 Heinemann K. Social Determinants of Engagement in Sports // The International Congress of Physical Activity Sciences. Physical Activity and Human Well-being, book 1. Quebec, Symposia Specialists, 1978. Pp. 345–356.

1 Шаболтас А.В. Мотивы занятия спортом высших достижений в юношеском возрасте: Дис. … канд. псих. наук. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, 1998. 184 с.

1 Степанова О.Н., Осокина Е.А. Физкультурно-спортивные интересы и потребности студентов вузов г. Москвы и Ивановской области: сборник научных трудов Российской академии естественных наук, международного фонда «Знамя Победы». Выпуск 6. М.; Смоленск: Смядынь, 2010. С. 168–173.

1 Наговицын Р.С. Мотивация студентов к занятиям физической культурой в вузе // Фундаментальные исследования. 2011. № 8. С. 293–298.

2 Кухтерина А.Н. Иерархия и классификация мотивов участия подростков в тренировочно-соревновательной деятельности // Наука и школа. 2013. № 4. С. 115–119.

Как видно из табл. 1.7, наиболее известные типологии спортивных интересов во многом сходны между собой и различаются лишь по выбору и детализации классификационных признаков. В числе наиболее значимых (по частоте упоминания в научной и методической литературе) групп интересов к участию в спортивной деятельности специалисты указывают: оздоровительные, рекреативные, гедонистические, познавательные (когнитивные), социально-коммуникативные, творческие, эстетические, гражданско-патриотические, профессиональные, учебно- или административно-оценочные интересы, а также стремление к физическому (телесному, двигательному) совершенству, спортивным успехам, различным видам материальных поощрений, уважению, социальному самоутверждению, избеганию неудачи и др.

Если рассматривать интерес как выражение потребности, то в общей и спортивной педагогике и психологии выкристаллизовался целый ряд классификационных схем интересов к тренировочно-соревновательной деятельности.

И.И. Сулейманов выделяет три вида спортивных интересов (потребностей)84:

▪ биологические: стремление к укреплению и сохранению здоровья, желание сформировать культуру движений (лёгкость, элегантность, плавность и в тоже время упругость ходьбы, бега, других движений), стремление иметь красивую фигуру, соблюдать рациональный режим питания;

▪ социальные: потребность в общении, социальных контактах, принадлежность к определённой группе, а также занимать в ней определённое место;

▪ духовные: стремление к познанию себя, своих сильных и слабых сторон, индивидуальных особенностей; тяга к прекрасному, в частности, к телесной красоте; стремление укрепить свои волевые качества посредством преодоления трудностей.

Спортивным психологом Г.Д. Горбуновым85 предложена следующая классификационная схема интересов к занятиям спортом:

▪ по срокам поставленных целей: самые высокие (далёкие), перспективные (год), промежуточные (сезон соревнований), ближайшие (в течение месяца, недели), рабочие (на конкретном занятии) интересы;

▪ по методам формирования и поддержания установки на достижение успеха: развитие здорового спортивного честолюбия, реализация максималистских установок, афиширование успехов в печати, на телевидении;

▪ по видам возможных поощрений: сборы, соревнования, поездки; грамоты, значки, звания; призы, спортивная форма, питание; улучшение жилищных условий; материальная помощь;

▪ по видам совместных мероприятий для развития традиций команды: контакты, встречи вне тренировок; разучивание и использование песен, речёвок и ритуалов; принятие коллективных решений;

▪ по способам придания эмоциональности тренировочным занятиям: спарринг, игры, музыка, методическое разнообразие;

▪ по особенностям, присущим личности тренера: оптимизм; энтузиазм; умение общаться в быту, в трудных условиях, во время тренировок, соревнований; умение подавать положительный пример; вера в учеников; требовательно-уважительное отношение к воспитанникам.

Спортивные интересы (потребности) могут быть также классифицированы86:

▪ по степени рациональности: а) рациональные: безопасность и качество (результативное и процессуальное) учебно-тренировочных занятий и спортивных состязаний, репутация спортивной организации и её тренерского коллектива; б) эмоциональные: престиж спортивной организации или команды, следование моде при выборе вида спорта, любопытство, ощущение собственной значимости;