Полная версия

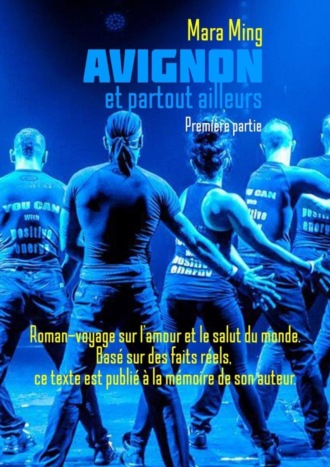

Avignon et partout ailleurs. Première partie. Roman-voyage sur l’amour et le salut du monde. Basé sur des faits réels, ce texte est publié à la mémoire de son auteur.

Mais ce n’était pas eux le problème. C’étaient les gens ordinaires: ceux avec qui on avait affaire chaque jour.

Les vibrations radioactives qui s’échappaient des recoins, le bruit de fond qu’émettaient les garages et les sous-sols ne pouvait pas ne pas influencer les gens ordinaires. C’était comme si un signal venait toujours de là-bas: on est tout près. On est proche de toi. Demain, tu nous rencontreras par hasard dans la rue. Ou bien, peut-être, on te tombera dessus dans ta cage d’escalier, et tu n’auras même pas le temps de comprendre ce qui se passe. En plus de ça, la précarité générale, les licenciements, la peur. Le monde était imprégné d’une odeur de désespoir. Personne ne savait de quoi demain serait fait. Le salaire? Dis plutôt merci d’avoir un travail. Un business honnête? Vous rigolez?

Lubertsy était une ville prolétarienne, grossière. Ceux qui ne faisaient pas partie de la mafia ne dessoûlaient jamais. Tout le monde buvait. On buvait de l’eau de Cologne et sniffait de la colle. La cruauté était à la fois une forme d’autodéfense et la norme du quotidien. On se battait dans les familles. On donnait des gifles aux enfants. La racaille torturait les chats et les chiens. Je me souviens qu’une fois Katia, ma copine du sixième étage, avait laissé échappé que son frère appâtait des petites mésanges avec un morceau de lard sur son balcon. Rien de criminel a priori, mais en pensant à ce Serioga, âgé de dix-huit ans, lugubre, au visage malsain marqué de petite vérole, je me suis méfiée. « Pourquoi? ai-je demandé. Tu es sûre qu’il ne les torture pas?» Katia a hoché la tête, mais plus tard elle a avoué: bien sûr, il les torture. Il leur verse de la vodka dans la gorge et regarde ce qui se passe. C’est simplement amusant. J’ai sangloté, le visage dans l’oreiller, pendant deux jours.

C«était une époque méchante. La cruauté était le moyen le plus rapide de se reposer un tant soit peu sur quelque chose, de se sentir fort ne serait-ce qu’un instant. Donc, les règles étaient simples: après dix heures, il vaut mieux ne pas marcher dans le noir. Ce chantier, contourne-le, même le jour: là, quelqu’un a été violé avec un morceau de barre d’armature. Ici, on a assassiné quelqu’un: son cadavre a été trouvé dans une benne à ordures. Un long regard droit dans les yeux, c’est une provocation: c’est toi qui auras tort. C’est ce dont je me souviens de l’enfance. C’est comme ça que je vivais, en regardant le sol.

– –

En ce temps, dans les années quatre-vingt-dix, ma famille passait pour être relativement prospère. D’un statut plus élevé que les autres dans l’immeuble. A cause de cela, on ne nous aimait pas trop. Et aussi du fait que mes parents ne voulaient pas boire de vodka, mais au lieu de ça se démenaient comme des fous, essayant de gagner de quoi vivre, d’une façon ou d’une autre. Qu’est-ce qu’ils n’ont pas fait après que l’Union s’était effondrée! En URSS tout était clair: grand-père membre du Parti, mère pianiste, père architecte. Pendant la pérestroïka, plus personne n’avait besoin de pianistes et d’architectes (sans parler des fonctionnaires du Parti). Et mon architecte de père allait dans les jardins d’enfants et photographiait les enfants à la demande. Il dessinait et faisait des vitraux, ayant par la même occasion orné de ces derniers les trois fenêtres de notre appart: dans une pièce, il y avait des arabesques de gel, dans une autre des fleurs, et dans le salon d’harmonieux losanges. Des fenêtres vitraux. De fait, le salon s’était mis à ressembler soit à un temple, soit à une chambre de demoiselle russe des temps anciens, telles qu’elles apparaissent dans les dessins animés. Très joli et impossible de voir quelque chose de l’extérieur, au cas où il aurait pris l’envie à quelqu’un de l’immeuble d’en face de regarder avec des jumelles s’il n’y avait pas un petit quelque chose de valeur dans notre appartement. Ça arrivait; après que deux apparts au dessus avait été cambriolés en l’espace de deux semaines (» L’or, je le gardais pour le mariage de ma fille, sanglotait l’une des victimes, et ils ont emporté aussi le manteau de fourrure!»), mes parents s’étaient procuré de l’argent et avaient fait installer une massive porte blindée. Elle est toujours là, dans l’appart de Lubertsy, en souvenir de cette époque, tout comme les contours des vitraux à demi effacés.

Maman la pianiste faisait la navette entre Moscou et la Pologne par train de nuit et rapportait de là-bas des ballots de fringues: des collants en nylon, des soutiens-gorges importés, des chaussettes en coton. Tout ça était à vendre. L’argent pour les achats, il fallait le transporter dans un morceau de tissu cousu dans la culotte: on volait aussi dans les trains. Quant au gagne-pain, on devait le partager avec l’administration du marché et les racketteurs.

«Mais notre milice ne nous protège-t-elle donc pas? m’étonnais-je.

– Ma milice nous protège bien: d’abord elle nous coffre, puis elle veille sur nous», plaisantait lugubrement mon grand-père.

Il fallait aussi partager avec la milice.

Puis, mes parents ont trouvé, je ne sais comment, un moyen de faire du business avec la Mongolie et se sont mis à vendre des chapkas en fourrure de renard polaire et de rat musqué. Un guide de conversation russo-mongol, Yariany Devtair, avait pris place sur une étagère

(« bonjour», ça se dit « sain bain ouou!», et « je lève mon verre à votre santé», c’est déjà un peu plus compliqué: « Tany aeruul iaendiïn telee hundaga orgye!»). Parfois, des Mongols nous rendaient visite: Dina, au visage rond comme la lune et avec deux dents en or, et son mari au teint basané et hâlé par le vent, ressemblant à une image d’un manuel d’histoire (la partie consacrée aux nomades). C’étaient eux qui apportaient de Mongolie ces chapkas, à côté desquels mes parents passaient des heures debout au marché. Tout le couloir de notre appartement était encombré de boîtes en carton; il restait seulement un étroit passage. Tout était gardé strictement secret. Il m’était interdit d’inviter des amis à la maison et encore plus de raconter ce que faisaient mon père et ma mère.

Je me souviens que les week-ends, par les mornes journées d’hiver, quand à à peine trois heures de l’après-midi, la fenêtre couverte d’une fine couche de givre rougeoie au soleil couchant, papa l’architecte, maman la pianiste et grand-père, le chef du parti, faisaient irruption dans l’appart, gelés jusqu’aux os, après avoir passé six ou sept heures debout sur un marché à ciel ouvert, par moins trente.

«Alors, papa? demandais-je en m’élançant de ma chambre. Combien?

– Qu’est-ce que ça peut te faire?» répliquait mon père d’un ton sec. Et il se dirigeait dans la salle de bain pour se réchauffer les mains. A ce moment-là, maman me confiait tout bas :

«Quatre de femme et deux d’homme.»

«Quatre de femme et deux d’homme», ça signifiait la quantité de chapkas vendus. Et ce n’était pas mal du tout. « Pas un seul», c’était bien pire. Dans ce cas, on ne savait pas ce qu’on mangerait dans la semaine.

Concernant la nourriture, c’était très simple; de la bouillie de sarrasin, des pommes de terre, des pâtes en forme d’escargot: une casserole nous faisait à peu près cinq jours. Le deuxième jour, les pâtes devenaient semblables à de la colle à bois, mais on pouvait les faire frire. Il y avait aussi des pilons de poulet, gras, truffés de produits chimiques. De grosses saucisses grisâtres (je n’en mange pas jusqu’à maintenant). Du saucisson, c’était la fête.

Comme j’ai déjà dit, on ne nous aimait pas beaucoup dans l’immeuble. Mes parents, pour leur envie de s’en sortir. Ma grand-mère, pour ses lèvres pincées. Mon grand-père, du fait qu’il avait été chef dans le temps. Moi, pour mon appartenance à cette tribu et pour mes nouvelles baskets. Des intellos de mes deux. Regarde-moi comme ils se la racontent! Vous vous croyez mieux que les autres? Pas tous parlaient comme ça, mais certains; en tout cas, ce ne sont pas les ennemis qui me manquaient. Les membres d’environ trois familles, il ne valait mieux pas les croiser près de l’ascenseur.

Je me souviens qu’un garçon du voisinage – j’avais peut-être huit ans, et lui devait en avoir dix – m’avait dit une saleté près de la porte d’entrée de l’immeuble. En réponse, je lui avais donné un coup de pied à l’endroit qu’on m’avait appris. Le gars s’était plié en deux et avait hurlé, et moi je m’étais enfuie. Mais le jour suivant, ses malotrues de sœurs – l’une de quinze ans, l’autre de seize – m’avaient chopée dans la cour de l’école et m’avaient empoignée avec force.

«Frappe-la comme il faut, Sacha! Où tu veux, aiguillonnaient-elles leur frère. Elle t’a frappé hier, non?»

Et Sacha, pendant un long moment, ne pouvait se décider. Il s’efforçait de viser.

Des histoires pareilles, il y en avait beaucoup. Lubertsy, le petit Bronx à la moscovite.

Jusqu’à vingt ans environ, je n’étais pas une battante; au contraire, j’étais absolument pitoyable. A Lubertsy, il y avait partout des enfants des rues ou des adultes qui venaient de là, et ils n’étaient pas gentils avec moi, loin s’en faut. Pour quelqu’un d’autre, toutes ces bagarres de rue, c’était quedalle. Mais moi j’étais née avec une peau fine. Il m’a suffi de très peu pour comprendre que le grand monde était une source de menace, et j’en connaissais la cause: c’était avec moi que quelque chose clochait. Il y avait quelque chose en moi d’originellement, d’irréparablement, de monstrueusement incorrect, et on ne pouvait rien y faire. Peu à peu, ce sentiment a envahi l’espace sécurisé que mes parents déroulaient soigneusement devant moi, et a finalement recouvert tout le ciel. Je me suis renfermée sur moi-même. Et le monde, le monde réactif et attentionné, m’a payée de retour: dans un univers sûr et ensoleillé, habité par des enfants de bonnes familles, on a cessé de me remarquer. Tu ne peux rien, ricanait le monde. Tu n’existes pas. Qui haïr pour cela? Soi-même en premier lieu.

A cette époque, je me haïssais comme personne. Ce n’était pas une forme légère de pudeur adolescente; non, c’était un mélange acide de répugnance écœurante de soi, de honte et d’hostilité au monde, qui bouillait en moi sous un couvercle hermétiquement fermé. Et cela a continué très longtemps, jusqu’à mes vingt ans environ, jusqu’à ce que je ne remodèle tout.

Parfois, en écoutant John, et plus tard, en repensant au révolutionnaire et à son équipe, je me disais: si tu sais quelque chose de la vie de la rue, essaye l’exact opposé. Mets-toi un instant dans la peau d’une bonne élève du Bronx.

– –

[…]

– –

A la maison, j’ai pris une douche; l’eau trouble d’Avignon m’a lavée de la boxe japonaise apocalyptique. Pendant ce temps, John a pu avaler quelque chose; quant à moi, je suis restée sans appétit. On est ressortis dans la rue. L’avenue de la Synagogue frissonnait légèrement dans l’ombre épaisse des platanes. John a agité sa main vers la gauche et a prononcé avec fierté :

«This is my car. And this is my garbage bin.»

Près d’une voiture noire – je n’ai pas pu discerner sa marque – se trouvait effectivement un bac poubelle à roulettes, grand et noir, comme tous les biens que possédait John, à l’exception des culottes de scène (les culottes, John les préférait colorées). Le bac était enchaîné à une borne en fer. « C’est ma voiture, et voici mon bac poubelle» (» c’était ma Lo, et voici mes lis»7; je me suis surprise à penser que ce n’était pas tant le bac qui était étonnant pour moi que la voiture. Une voiture? A John? Ça alors! Il me semblait qu’il méprisait les biens massifs).

John a soulevé le couvercle et a plongé à l’intérieur jusqu’à la taille. Un bruit s’est fait entendre.

«Johny, what are you doing there? ai-je demandé avec une légère inquiétude.

– There’s something with the bottom», a retenti sourdement de là-dedans.

John s’est extirpé du bac, a contourné sa voiture, a fourré dans le coffre et en a sorti quelques paquets et un haut-parleur portable. Tout cela a pris place dans le bac. Bon Dieu, pensais-je, combien de temps as-tu lavé cette poubelle? Ou alors tu ne l’as pas lavée? D’un côté, on pouvait attendre tout et n’importe quoi de John. Mais d’un autre, il n’y avait pas de personne plus propre que lui. Il ne pouvait pas même embrasser une femme sans s’être brossé les dents le matin. C’était un vrai Français, notre Johnny Boy.

«Don’t look at me like that, I’ve bought it. It’s new, a dit John d’une voix sirupeuse, en me regardant malicieusement. Let’s go!» Et là-dessus il a saisi le bac par les poignées et l’a fait rouler sur le pavé. Je me suis mise à trottiner à ses côtés. Un chemin bien connu: un bout de l’avenue de la Synagogue, puis passage sous une arche, et enfin la rue de la Carreterie. Le fripon gris et jaune dessiné près de la fontaine.

Je n’en doute pas, on allait très bien ensemble: moi, avec mon tee-shirt rose, mes ballerines de princesse et mon sac de toile de Saint-Pétersbourg – la touriste modèle typique – et l’infernal John en pantalon noir, torse nu et avec ses brillants yeux espagnols. La belle et la bête, la princesse et le voyou. On se hâtait le long de la rue bouillante, et un flot de gens nous contournait des deux côtés. Aux badauds bayant aux corneilles, John criait brusquement quelque chose en français. Comme un vrai éboueur.

A un moment, un grand bus de touristes nous a rattrapés; il avait soif de liberté de mouvement. John le gênait. Le bus s’est mis à klaxonner violemment. Je me suis jetée vers le trottoir et me suis retournée: John continuait impassiblement à faire rouler son bac.

Le bus a klaxonné encore une fois. Puis une autre. Mais John n’était pas de la race des peureux.

«He is crazy to drive in such a mess! Some people are really insane!» m’a-t-il hurlé à travers la foule. J’ai essayé de le raisonner et ai crié en réponse :

«Johnny! Just move aside! You block him the way!

– And what? s’est indigné le têtu. He’ll go ahead for a hundred meters more and then he’ll be blocked again! People are everywhere!»

Le bus était pris d’hystérie. John continuait à faire rouler son bac, comme un héros-pionnier, comme un missionnaire, comme un conquérant de l’univers. C’était visiblement une question de principe.

«Johnny!» vociférais-je. Mes nerfs était en train de lâcher.

«There’s always fight in the street!» a gueulé John et il a appuyé encore sur le champignon. Finalement, le bus a grimpé sur le trottoir par les roues de devant, a soulevé son pesant derrière, a mis les gaz et a arrivé au niveau de John. La femme au volant s’est penchée à la fenêtre. Elle s’est mise à hurler, déversant son indignation sur la tête du vilain éboueur: ses jurons se sont confondus dans un torrent bouillonnant et fétide (à ce moment-là, j’ai remercié les dieux de ne pas comprendre un seul mot). John a eu la répartie vive: il a aussi éclaté en une cantate riche en couleurs. Les gens se retournaient. Les touristes dans le bus ont aplati leur nez sur la vitre: quel scandale! Ça aurait pu durer une éternité. Mais non: brusquement, John s’est écarté de côté et s’est élancé dans une ruelle. Arbitre pour lui-même, enfant des rues, pilote de première classe dans un jeu sans règles, il s’est élevé au-dessus de la bataille: ayant décidé qu’il avait remporté le duel, il l’a interrompu sans la moindre hésitation. Je me suis lancée à sa poursuite et ai repris haleine dans la ruelle.

«When I was just starting at the street, everyone hated me», m’a-t-il rappelé. Plus calmement déjà: hurler au milieu des murs de pierre et des bacs poubelles ne servait à rien.

«And is this an excuse? l’ai-je interrogé.

– Ok, imagine then, a démarré John au quart de tour. You come to the street, and each time you have to prove everyone who you are. No one can book a place to perform, right? So, each time there is a fight. For the public, for the area», John a brusquement fait tourner le bac et s’est appuyé sur ses poignées de celui-ci, tel un orateur à sa tribune. And then, you come, and someone is already performing at your place. And you did not eat from yesterday. And you tell him: okay, I’ll start right now, and we’ll se who will get the public. And it goes!»

Un petit chat a bondi sur le couvercle du bac: bariolé, avec des taches rousses. Il n’a pas eu peur de l’orateur. A Moscou, j’avais un copain, ex-bandit; « un homme de guerre a besoin de guerre, disait-il. S’il n’y en a pas, il se la trouvera». Selon ses mots, John se produisait toujours mieux que les autres et ne respectait personne, il piquait le public des autres, s’attirait sans cesse des ennuis, et c’est pour ça qu’on ne l’aimait pas. Ce n’est pas un homme mais une flamme éternelle. Mais d’où vient le bois? Et bien, c’est très simple. La fureur, pensais-je, c’est aussi une habitude. Un moyen de tâter le monde.

– –

John avait l’habitude de la fureur, et moi j’avais l’habitude (ou plutôt la passion) de fourrer mon nez dans des formes de vie inexplorées. D’où ça m’est venu? Je l’ai déjà dit: de l’enfance.

En ce temps-là, dans les années quatre-vingt-dix, ma famille m’apprenait à avoir peur. Surtout mon grand-père et ma grand-mère. Ne cours pas, tu t’écrabouilleras le nez. Ne parle pas aux garçons, ils te feront du mal. Ne sors pas sur le balcon sans chapeau. Ne va pas aux fêtes de masse, ne te promène pas le soir dans la cour d’école, ne parle pas aux inconnus. Mets un pull. Reste à la maison, avec ta grand-mère, étudie mieux. On viole et tue partout alentour, tu es peut-être la prochaine sur la liste. Pourquoi tu manges si peu? Tu es toute pâle, toute tristounette. Ma petite fille à moi. Rien que des diminutifs, comme si je n’étais pas plus grosse qu’un colibri. Ne sors pas dans la rue, ne commets pas de faute.

J’ai plutôt eu de la chance: les intimidations de ma grand-mère étaient trop épaisses et copieuses, et la bulle dans laquelle tâchait de me confiner mon grand-père s’est avérée trop étroite. Tous les ados se révoltent, c’est quelque chose d’hormonal. On essayait de m’infliger de la peur, et ma rébellion s’est manifestée en ce que je me suis refusée jusqu’à l’idiotie de craindre le danger. J’ai commencé à revenir à la maison par les passages et les recoins les plus sombres, à sauter sur les toits de garages et courir à travers les chantiers. Tous les enfants faisaient cela, mais moi je le faisais toujours seule et avec un cynisme particulier. J’ai aimé me plonger en dessous des citernes ventrues des trains de marchandises, pendant les quelques secondes où ils freinaient devant le quai; il fallait parvenir à s’en extirper avant que le train ne se remette en marche. J’ai pris plaisir à échapper aux contrôleurs. Escalader sur les toits et y courir. Rentrer avec le dernier train – celui dans lequel, selon ma grand-mère, les choses les plus horribles arrivaient aux petites filles (les choses les plus horribles, ça voulait dire les hommes, bien sûr) – cela me plaisait aussi. Ce n’est pas que j’essayais de me trouver des aventures. C’était une pure et furieuse certitude: dans le monde des hasards, à la différence du monde des braves gens, rien de mal ne pourrait jamais m’arriver. Je suis un paria, alors je suis invulnérable. Ces années-là, j’avais une peur panique des gens, mais mon sens du danger était totalement détraqué.

Une fois, sur un chantier, je suis tombée d’un bout de mur – je me suis foulé la cheville – et, ayant chuté d’un mètre et demi environ, j’ai atterri sur le dos. Pendant à peu près cinq secondes, je n’ai pas pu respirer, mes poumons semblaient s’être écrasés à cause du choc, mais quand j’ai réussi à reprendre mon souffle, et qu’un kaléidoscope de couleurs a cessé de danser devant mes yeux, j’ai vu qu’à gauche et à droite de moi deux barres d’armature rouillées sortaient du sol. Moi entre elles, comme encadrée, et mes baskets plantées dans le ciel. Une rencontre impressionnante avec le dieu du hasard: je suis tombée sur son large front. J’ai atterri entre ses cornes.

– –

Au début, les étendues vides – sous-sols, carrières, chantiers – me servaient de mondes parallèles. Je pouvais les peupler d’habitants de mon choix, à la différence de la réalité. J’appréciais particulièrement les toits. Tous les toits non fermés étaient miens: il n’y avait pas de plus grande joie que de grimper par l’escalier d’incendie sur la calvitie plate d’un immeuble de cinq étages et de rester là, sans bouger, pendant des heures, arrachant du bout des doigts des morceaux de goudron poisseux du revêtement. Dans ma tête, des films tournaient en boucle: j’inventais des histoires que seul un enfant infiniment solitaire peut inventer. Une fois accrochée à un scénario ou un rêve quelconque, je pouvais le détortiller pendant des jours, ajoutant ou enlevant quelque chose à ma guise. Atterrissant doucement sur ce même toit deux heures plus tard, je rampais vers son bord – avec beaucoup de précaution, pour que les balayeurs ne me voient pas – et jetais en bas, dans ce micro-monde insignifiant et futile, des morceaux de goudron. Je les regardais voler, puis devenir des points.

Au Baïkal, où on allait avec mes parents en été, au lieu des toits il y avait de grands cèdres. Je m’enfonçais dans la taïga, grimpais sur des troncs rugueux jusqu’à leur cime, et là où le tronc devenait dangereusement fin, je me balançais. Un sentiment de toute-puissance secrète m’envahissait alors: youhou! Je peux aussi faire ça!

Ma deuxième passion – et aussi un monde parallèle – était la lecture. Pendant que les autres adolescents apprenaient à fumer et à s’embrasser, je lisais passionnément. Ça venait de ma mère. C’était elle qui se constituait une bibliothèque maison, se procurait sans cesse toutes sortes de livres par un système complexe d’abonnement (à cette époque, on devait commander les collections de qualité en avance, faire la queue et cetera), rapportait chez nous des petits tomes déclassés de la salle de lecture où elle arrondissait ses fins de mois. J’adorais lire: la littérature, comme la galopade sur les chantiers, me transportait hors de la réalité. Je revenais à la maison, en sueur et sale, et oubliant de prendre une douche, je me saisissais d’un livre. J’avalais tout ce qui me tombait sous la main: d’abord Mayne Reid et « La Bibliothèque des Aventuriers», puis, Bounine, Tchekhov, un ouvrage de dix volumes à la couverture grise, Kouprine revêtu de velours vert, Gogol en noir, autrement dit des classiques; impossible de se les rappeler tous. Plus tard, j’ai passé en revue Wilder, Fitzgerald, Nabokov, Evelyn Waugh. Et d’autres. Tout ce que ma mère aimait. Puis, vers treize ans, j’ai effectué un rétrogradage littéraire: je me suis intéressée aux romans d’amour de bas étage.

«N’est-ce pas trop tôt pour elle? a demandé une fois, les lèvres pincées, une voisine de compartiment dans un train.

– Il vaut mieux qu’elle apprenne des choses des livres plutôt que des cages d’escalier», avait répondu ma mère avec une politesse glaciale.

J«étais toute seule, je souffrais de mon mutisme et me détestais chaque fois que je me retrouvais au milieu des gens, mais seule avec moi-même, je ne m’ennuyais jamais. Dans ma tête se fragmentaient sans cesse des cellules; je créais des mondes.

Ce n’est que bien plus tard que j’ai remarqué: les mondes parallèles existent, et je ne suis pas la seule à m’y intéresser. Des milliers de personnes les cherchent, et en perdent le sommeil et la tranquillité: dans les chroniques mondaines, dans le journal « L’oracle», dans la vie des extra-terrestres et des gens à tête de chien. Partout, sauf sous leur nez, alors que pour les trouver, il suffit de presque rien: tu n’as qu’à tourner au coin de la route battue, et alors qui rencontreras-tu? John par exemple. John le patriote, John le réalisateur, John l’éboueur, avec son caractère querelleur, ses yeux brillants de pirate, et il t’entraînera dans des aventures. Et ce même John se préoccupera de toi, te protègera comme si tu étais une fleur, te fera un plan de voyage et mettra ses amis à contribution pour qu’ils te prennent dans leurs bras et te distraient; il ne te lâchera pas et insistera pour que tu ne te promènes pas toute seule la nuit. Il t’expliquera toutes les subtilités. John était aussi mon monde parallèle, mais familier en même temps: proche, harmonieux. Si j’avais voulu quelque chose d’autre, je me serais installée dans un hôtel luxueux; pas le plus cher, bien entendu, mais au moins avec un évier en marbre et une rose dans un vase. J’y aurais passé mes matins à boire du thé, très contente de moi. Mais non. Au lieu de ça, je faisais des va-et-vient avec John, le long de la rue de la Carreterie.

La rue de la Carreterie; si j’avais su combien de fois il me faudrait la parcourir, la remontant et la descendant, de long en large, tous ces aller-retour, tous ces kilomètres, si j’avais su que je devrais faire le tour du globe, passer le point de non-retour et oublier beaucoup de ce que je pensais de moi. Mais me souvenir aussi de quelque chose. De la rue de la Carreterie à l’avenue de la Synagogue et vice-versa, à nouveau la rue de la Carreterie, puis la rue Carnot, la place du Palais et la rue de la Réplublique, et enfin la ruelle en face du théâtre « Le Paris», où se passera tout ce qui était écrit, tout ce qui devait m’arriver et ne pouvait pas arriver autrement.